Патоморфологические особенности энтезита костно-сухожильно-капсульного комплекса латерального отдела голеностопного сустава

Автор: Кокорин В.В., Крайнюков П.Е., Матвеев С.А., Кузьмин Д.Б., Химченко Ю.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 2 т.15, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены особенности клиники, диагностики и лечения пациента с признаками энтезопатии костно-сухожильно-капсульного (КСК) комплекса латерального отдела голеностопного сустава. Энтезопатия является одной из малоизученных на сегодняшний день форм поражения параартикулярных тканей, её можно характеризовать как дегенеративно-дистрофический воспалительный процесс, возникающий в местах прикрепления сухожилий, связок, капсулы сустава и фасции к кости (КСК - комплекс - энтез), при наличии общих клинических, рентгенологических, ультразвуковых, магниторезонансных и других характерных признаков, и отсутствии в плазме крови ревматоидных и схожих с ними факторов. Особенность клинического наблюдения заключалась в отсутствии характерных жалоб и предшествующих заболеванию стрессовых нагрузок у больного. Случайно обнаруженная пациентом в быту опухолевидная деформация латерального отдела голеностопного сустава не вызывала никакого беспокойства, что так же является не характерным для данной патологии. Обратиться к врачу пациента заставило чувство дискомфорта в голеностопном суставе при тыльной флексии стопы во время ходьбы в обуви. Врачом хирургом поликлинического звена выполнен стандартный объем диагностических исследований - общеклинический, биохимический анализ крови, рентгенологическое исследование - установлен диагноз «бурсит голеностопного сустава» и проведен курс консервативной терапии нестероидными противовоспалительными средствами в сочетании с перифокальными инъекциями препарата группы глюкокоритикостероидов (Дипроспан) в зону патологических изменений. Несмотря на проводимое лечение, стойкого положительного эффекта достичь не удалось. Больной направлен и госпитализирован в стационар ЦВКГ им. П.В. Мандрыка. Согласно разработанного протокола, проведен тщательный анализ жалоб, анамнеза заболевания, клинико-мануальное обследование, выполнен расширенный объем исследований: общеклиническое, биохимическое, микробиологическое, цитологическое, рентгенологическое, ультразвуковое, магнитно-резонансное. Консультирован онкологом - признаков злокачественности процесса не выявлено. На основании полученного анализа и результатов исследований, установлен диагноз - энтезит костно-сухожильно-капсульного (КСК) комплекса латерального отдела левого голеностопного сустава. В процессе комплексного лечения пациента, по выработанной стандартизованной схеме, в фазе пролиферации, использована технология перифокальной имплантации, обогащенной тромбоцитарной массы, в область КСК комплекса. Примененная методика позволила в кратчайшие сроки нивелировать проявления энтезопатии латерального наружно-лодыжечного КСК-комплекса левого голеностопного сустава, создать условия для восстановления дегенеративно измененных тканей, среди которых были задействованы - дистальный конец короткого сухожилия малоберцовой мышцы головки V плюсневой кости, длиннное и короткое сухожилие малоберцовых мышц, таранно-пяточные сухожильные структуры, капсула голеностопного сустава. В результате проведенного лечения получен стойкий положительный клинический эффект в виде нивелирования чувства дискомфорта в голеностопном суставе, восстановления физиологических контуров и полного объема движений в нем, нормализована физиологическая биомеханика ходьбы - результат оценен на хорошо.

Энтез, костно-сухожильно-капсульный комплекс, иммуномодуляция, обогащенная тромбоцитарная масса, prp

Короткий адрес: https://sciup.org/140260004

IDR: 140260004 | DOI: 10.25881/BPNMSC.2020.22.37.029

Текст краткого сообщения Патоморфологические особенности энтезита костно-сухожильно-капсульного комплекса латерального отдела голеностопного сустава

Термин «энтезопатия» впервые использован в медицинской литературе в 1960-х гг. В широкий обиход вошел с 1991 года. Энтезопатия является одной из малоизученных на сегодняшний день форм поражения параартикулярных тканей, её можно характеризовать как дегенеративно-дистрофический воспалительный процесс, возникающий в местах прикрепления сухожилий, связок, капсулы сустава и фасции к кости (КСК — комплекс — энтез), при наличии общих клинических, рентгенологических, ультразвуковых, магниторезонансных и других характерных признаков, и отсутствии в плазме крови ревматоидных и схожих с ними факторов [5; 6; 10; 14; 16].

Если у человека имеются проблемы суставов, такие как артроз или артрит различных форм, то, как правило, в более чем половине случаев это имеет связь с энтезом и развитием энтезопатии, данная патология составляет одну четвертую часть всех заболеваний сухожилий и связок, считается достаточно распространенной среди дегенеративно-воспалительных заболеваний костно-мышеч- ной системы организма, является одной из трудно поддающихся на сегодняшний день лечению и обнаруживается у 60-85% взрослого населения [1; 2; 13; 15].

Клиническое наблюдение

Пациент Т., 48 лет, поступил в плановом порядке для обследования и стационарного лечения. При поступлении, активных жалоб не предъявлял, однако при более детальном опросе установлено, что беспокойство вызывала припухлость области наружной лодыжки левого голеностопного сустава. Опухолевидное образование явно выделялось над кожным покровом, сглаживая контур голеностопного сустава. При ходьбе больной прихрамывал на левую нижнюю конечность, неосознанно щадя левый голеностопный сустав.

Из анамнеза стало известно, что данное образование пациент заметил случайно около двух месяцев назад. Образование не вызывало беспокойств и, по всей видимости, его появлению предшествовала длительная ходьба, хотя для больного такая нагрузка была явно привычной. Явных признаков острой или хронической стресс нагрузки не выявлено, что отмечено в стандартизированном протоколе исследования больного.

Острая или хроническая стресс нагрузка КСК комплекса чаще всего связана с длительными физическими нагрузками, повторяющимися упражнениями, действиями или операциями профессионального характера, затрагивающими как правило область сустава и прилежащих тканей. Клинически энтезит сопровождается длительно не проходящим на фоне лечения умеренным болевым синдромом, проявляется ограничением двигательной активности в конечности и объема активных движений в суставе, локальными переостальными признаками воспаления в месте КСК комплекса. Од-

Рис. 1. Левый голеностопный сустав в положении подошвенного разгибания (А), сгибания (Б). Стрелкой указано опухолевидное образование (желтый контур). Верхушка латеральной лодыжки (зеленый контур).

нако у пациента заболевание протекало явно атипично.

Два месяца назад пациент впервые обратился в поликлинику по месту жительства с жалобами на наличие опухолевидного образования, осмотрен клинически, проведены исследования согласно стандарта — общеклиническое, биохимическое исследование крови, мочи, рентгенологическое исследование голеностопного сустава. В анализах крови и мочи получены референтные значения, а по данным рентгенологического исследования костно-травматической патологии не выявлено. Врачом хирургом поликлиники диагностирован бурсит голеностопного сустава, проведено системное противовоспалительное лечение с выполнением перифокальной блокады области голеностопного сустава средством группы глюкокортикостероидов (Дипроспан). Несмотря на проводимое лечение, стойкого положительного эффекта достичь не удалось. Больной направлен и госпитализирован в стационар ЦВКГ им. П.В. Мандрыка.

По нашему мнению, в случаях вызывающих сомнения протокол исследования должен быть расширен, выходя за рамки стандартов. Повторно выполнены общеклиническое, биохимическое исследование крови, мочи, рентгенологическое, а так же назначено ультразвуковое и магнитно-резонансное исследование голеностопного сустава.

На момент поступления, латеральная область голеностопного сустава представлена опухолевидным образованием неправильной формы, размерами 4х3х8см, мягкоэластичной консистенции, распространяющееся от переднелатеральных отделов стопы в проекции таранно-кубовидного сустава, огибает подковообразно нижний полюс наружной лодыжки и далее распространяется проксимально в проекции длинного

Рис. 2. Прямая (А) и боковая (Б) рентгенологическая проекция левого голеностопного сустава при поступлении (тень ниже верхушки наружной лодыжки отсутствует — красный контур) и спустя 4 недели от начала заболевания (В, Г) — стрелкой указана дымчатое просветление периэнетзальных тканей (КСК комплекса), гороховидная тень ниже верхушки наружной лодыжки (красный контур).

и короткого сухожилий малоберцовой мышцы проксимально до уровня сухожильно-мышечного отдела ахиллова сухожилия (Рис. 1).

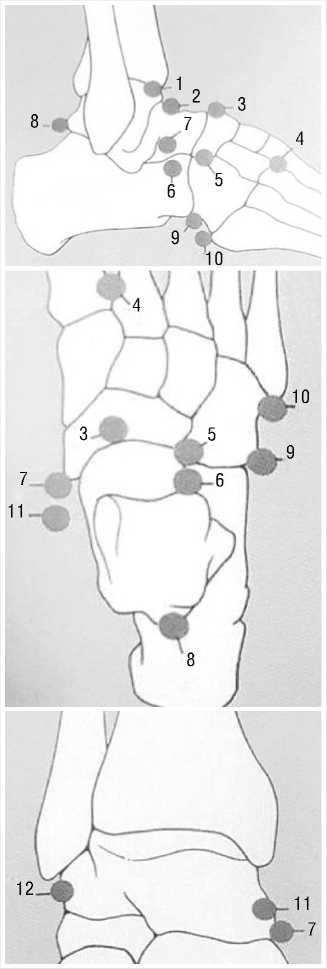

На первичных рентгенологических снимках голеностопного сустава (Рис. 2) костно-травматической патологии и косвенных признаков этезопатии не выявлено. Рентгенологической находкой стало появление округлой тени ниже верхушки наружной лодыжки спустя 4 недели. Врач рентгенолог расценил эту тень как вторичную таранную кость (talus secundarium), редко встречающуюся и в норме (Рис. 3) [7].

Однако выполнив рентгенографию контралатерального голеностопного сустава и не выявив подобного образования, удалось дифференцировать вновь возникшее образование и исключить добавочный персистирующий апофиз.

Спустя 4 недели, на контрольных рентгенологических снимках уже удалось определить характерные косвенные признаки энтезопатии КСК наружно-лодыжечного комплекса в виде уплотнения

(просветления) периэнтезальных тканей, периостальной реакции таранной и пяточной кости, появлению кальцификатов (Рис. 2 В, Г).

Признаки энтезопатии КСК наружно-лодыжечного комплекса также нашли подтверждение и в результатах цветного дуплексного исследования магистральных артерий и вен нижних конечностей — утолщение и гроздевидное разрастание синовиальной оболочки длинного и короткого сухожилия малоберцовой мышцы, скопление жидкости в синовиальном влагалище последних, объем до 10 мл3, усиление кровотока синовиальной оболочки, при исследовании в режиме цветного дуплексного сканирования (Рис. 4).

Обобщая УЗИ признаки энтезита КСК-комплекса, опишем их более подробно: нарушение нормальной фибриллярной эхоструктуры — утолщение таранно-малоберцовой связки (Рис. 4 Е), воспалительный отек — скопление жидкости вокруг сухожилия малоберцовой мышцы (Рис. 4 А, Б), в полости таранно-малоберцового

Рис. 3. Схема сверхкомплектных костей области голеностопного сустава и стопы (Труфанов Г.Е. и др., Лучевая диагностика повреждений голеностопного сустава и стопы, 2014 г.). 1 — тараннобольшеберцовая кость (os talotibiale); 2 — надтаранная кость (os supratalare); 3 — надладьевидная кость (os su-pranaviculare); 4 — межплюсневая кость (os intermetatarsale); 5 — вторичная кубовидная кость (os cuboideum); 6 — вторичная пяточная кость (os calcaneus secundarium); 7 — наружная большеберцовая кость (os tibiale externum); 8 — треугольная кость (os trigonum); 9 — малоберцова кость (os peronaeum); 10 — весалианская кость (os vesalianum); 11 — добавочная таранная кость (talus accessorius); 12 — вторичная таранная кость (talus secundarium).

Кокорин В.В., Крайнюков П.Е., Матвеев С.А. и др.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭНТЕЗИТА КОСТНО-СУХОЖИЛЬНО-КАПСУЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ЛАТЕРАЛЬНОГО ОТДЕЛА ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

79% > I

№ 1 Ox ,

J<«gJj3:

Iffi; 10х

—^Jf/j'^fl1'

1g Tm: P9:47i0!

А

Б

В

Г

Д

?,»•<•'H .«Niwi'^pe i

img Т^^РЭ 4z: 1

Уомнг ^

Ж

Рис. 4. Цветное дуплексное исследование латерального отдела голеностопного сустава. А — В-режим, продольное сканирование. Б — В-режим, косое сканирование. Стрелками указаны сухожилия малоберцовой мышцы (синей) окруженные жидкостью (зеленый контур); утолщенная, разросшаяся синовиальная оболочка (красной). В — режим цветового доплеровского картирования, продольное сканирование. Г — режим цветового доплеровского картирования, косое сканирование. Усиленный кровоток в толще разросшейся синовиальной оболочки (указан синей стрелкой).

З

Д — режим цветового доплеровского картирования, косое сканирование. Артериальный кровоток в толще синовиальной оболочки. Ж — В-режим, продольное сканирование, область таранно-малоберцового сустава. Умеренное количество жидкости (выделено зеленым) в полости таранно-малоберцового сустава (синий треугольник). З — гиперэхогенное линейное образование в полости сустава (синяя стрелка), утолщенная таранно-малоберцовая связка (красная стрелка).

сустава (Рис. 4 Ж), признаки артериального кровотока в толще синовиальной оболочки (Рис. 4 В, Г, Д) и ее разрастание (Рис. 4 Б), линейное гиперэхогенное образование в зоне прикрепления таранномалоберцовой связки (Рис. 4 Е) [11].

Признаки нарушения проходимости и клапанной недостаточности подкожных и глубоких вен исключены; в артериях общих бедренных артерий обеих нижних конечностей выявлены умеренной эхо-плотности атеросклеротические бляшки, существенно не влияющие на гемодинамику, артериальный кровоток нижних конечностей не снижен, не изменен.

С целью МРТ диагностики поражения энтезокомплекса используются многопроекционные режимы Т1W, Т2W,

STIR, а также режим с подавлением сигнала от жировой ткани (STIR) [3].

Проведеное МРТ исследование с описанием выявленных признаков энте-зопатии представлено на рисунке 5.

Таким образом, МРТ картина поврежденного энтезокомплекса имеет характерные структурные изменения: утолщение, разволокнение, появление участков пониженной и повышенной плотности, микроразрывы (дефекты) волокн; в параартику-лярной области визуализируются участки локального остеита и эрозивного дефекта замыкательной пластины кости [3].

В асептических условиях, отступив 2 см ниже края полюса наружной лодыжки и латерально, выполнена транскутанная пункция области скопления жидкости для проведения микроцитологического исследования.

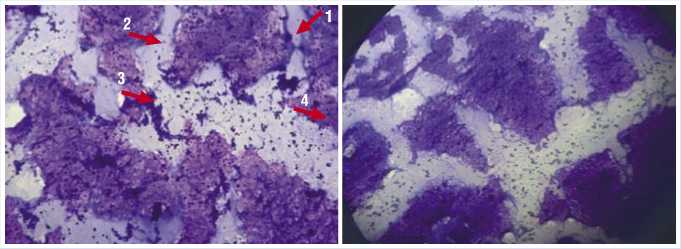

Рост микрофлоры на стандартных микробиологических средах спустя 3, 5, 7 суток не получен. Результаты цитологического исследования с использование цифровой микроскопии представлены на рисунке 7.

Исследование выявило преобладание клеток гуморального иммунитета и белковых структур, что может является косвенным свидетельством наличия потенциального аутоантигена аутоиммунного ответа [4].

Согласно теории «синовиоэнте-зийного комплекса» (Бенджамин и Мак-Гонагл, 2009 г.) — микро или частичное повреждение энтезов может активиро-

О»СП/1975 II QB16_Z^ №У. RMII 2]19NCUCj рД "Пп:17:шкд8493<

А

Б

1 5Т MR23710

Ex t0000063121_1 t2_tse_sag c

Se 4/9

Im. 27/29

Sag: L32 7 (COI)

1 Н* • ,

Dec 01 197 . .

I tec: me

lodin

I Acq

I 170^

lov 06 (75000

Г48 X 288

Mag 1 Ох

В

Г

Д

Рис. 5.

Пациент Т., 48 лет. МРТ левого голеностопного сустава. А — Т2-tSE-FS режим, сагиттальная проекция. Стрелкой указаны сухожилия короткой и длинной малоберцовых мышц, с их утолщением на уровне ретромалеолярной вырезки малоберцовой кости, интенсивность сигала от них повышена, в общем синовиальном влагалище сухожилий малоберцовых мышц содержится умеренное количество жидкости. Б — T1-SE режим, корональная проекция. Сухожилие короткой малоберцовой мышцы утолщено. Скопление жидкости, наличие оссификата. В — T2-tSE режим, сагиттальная проекция. Утолщение и повышенная интенсивность сигнала сухожилия короткой малоберцовой мышцы. Оссификат ниже полюса лодыжки окружен скоплением жидкости. Г — PD-tSE-FS режим, аксиальная проекция. В общем синовиальном влагалище сухожилий малоберцовых мышц содержится умеренное количество жидкости и оссификат размерами 0,6 х 0,7см.

Е

Д — T2-tSE режим, аксиальная проекция. Сухожилие короткой малоберцовой мышцы утолщено с участками гиперинтенсивного сигнала в толще сухожилия. Е — T2-tSE режим, аксиальная проекция. В общем синовиальном влагалище сухожилий малоберцовых мышц содержится умеренное количество жидкости.

вать механизмы врожденного иммунитета, которые в свою очередь, являясь агрессивными факторами по отношению к синовиально-сухожильно-костному комплексу, вызывают его вторичное повреждение, возникает порочный круг [12].

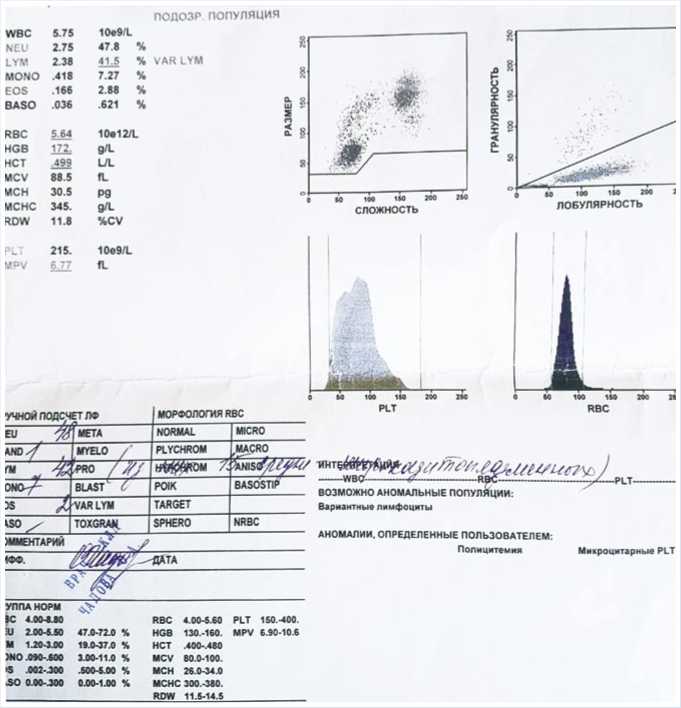

В общеклиническом анализе крови при системном анализе отмечался сдвиг формулы вправо, появление моноцитов, средне- и широко- цитоплазменных лимфоцитов. В отсутствии анамнеза и явных клинических признаков наличия вирусного заболевания, скопление лимфоцитов в микроскопии экссудативной жидкости и увеличение их в системном кровотоке свидетельствует о возможной их взаимосвязи (Рис. 8).

Проанализировав анамнез, клиническую картину, результаты обследований, пациенту проведено лечение по

Рис. 6. Транскутанная пункция периэнтезальной области, аспирация экссудативной жидкости для микроцитологического исследования.

Кокорин В.В., Крайнюков П.Е., Матвеев С.А. и др.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭНТЕЗИТА КОСТНО-СУХОЖИЛЬНО-КАПСУЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ЛАТЕРАЛЬНОГО ОТДЕЛА ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

Рис. 7. Микроскопия экссудативной жидкости. Окраска по Романовскому-Гимзе. 1 — белковые свёртки; 2 — лимфоциты; 3 — кристаллы кальцинированных солей; 4 — белковая субстанция.

Рис. 8. Общеклинический анализ крови. Сдвиг лейкоцитарной формулы влево, повышение количества средне- и широко- цитоплазменных лимфоцитов.

альными и противовоспалительными средствами, функциональная иммобилизация задействованной анатомической области;

III фаза (пролиферации) — ударноволновое, дистракционно-торсионное воздействие, лечебные упражнения по увеличению объема движений в задействованных суставах и повышения тонуса прилегающей мускулатуры.

IV фаза (репарации) — фокусное инъекционное введение «регенеративных коктейлей» (витаминизированной обогащенной тромбоцитарной массы с целью ремоделирования костных и мягкотканных структур КСК комплекса) [8; 9].

Заключение

Таким образом, примененная методика позволила в кратчайшие сроки нивелировать проявления энтезопатии латерального наружно-лодыжечного КСК-комплекса левого голеностопного сустава, создать условия для восстановления дегенеративно измененных тканей, среди которых были задействованы — дистальный конец короткого сухожилия малоберцовой мышцы головки V плюсневой кости, длиннное и короткое сухожилие малоберцовых мышц, таранно-пяточные сухожильные структуры, капсула голеностопного сустава.

Энтезопатия является одной из малоизученных на сегодняшний день форм поражения параартикулярных тканей, её можно характеризовать как дегенеративно-дистрофический воспалительный процесс, возникающий в местах прикрепления сухожилий, связок, капсулы сустава и фасции к кости (КСК — комплекс — энтез), при наличии общих клинических, рентгенологических, ультразвуковых, магниторезонансных и других характерных признаков, и отсутствии в плазме крови ревматоидных и схожих с ними факторов.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

поводу энтезопатии латерального лодыжечного комплекса левого голеностопного сустава.

Разработана комплексная схема лечения в зависимости от фазы воспалительного процесса с учетом этиологии агента воспаления:

I фаза (альтерация) — функциональная иммобилизация; системные и местные анальгезирующие и противо- воспалительные препараты; криовоздействие.

II фаза (экссудации) для системного применения — антигистаминные, нестероидные противовоспалительные и анальгетические, антибактериальные, иммуномоделирующие средства; местно — препараты для наружного применения анальгезирующие и противовоспалительные, компрессы с антибактери-

СОЧЕТАННАЯ СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА И ТРАНЗИТОРНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ АТАКИ tion of dupuytren disease. Voprosy rekonstruktivnoi i plasticheskoi khirurgii. 2018;21(2):50–61. (In Russ).]

Prakticheskaya meditsina. 2008;(1):11–14. (In Russ).]

Список литературы Патоморфологические особенности энтезита костно-сухожильно-капсульного комплекса латерального отдела голеностопного сустава

- Балабанова Р.М. Энтезиты: диагностика и лечение // Русский медицинский журнал. — 2012. — T.20. — №11. — С. 538-540. [Balabanova RM. Entezity: diagnostika i lechenie. Russkii meditsinskii zhurnal. 2012;20(11):538-540. (In Russ).]

- Жигало А.В., Морозов В.В., Почтенко В.В., и др. Современный подход к классификации контрактуры Дюпюитрена // Вопросы реконструктивной и пластической хирургии. — 2018. — Т.21 — №2. — С. 50-61. [Zhigalo AV, Morozov VV, Pochtenko VV, Chevardina MA. Modern approach to classification of dupuytren disease. Voprosy rekonstruktivnoi i plasticheskoikhirurgii. 2018;21(2):50-61. (In Russ).]

- Зубков М.А., Андрейченко А.Е., Кретов Е.И., и др. МР-томография в сверхвысоком поле: новые задачи и новые возможности // Успехи физических наук. — 2019. — T.189. — №12. — С. 1293-1314. [Zubkov MA, Andreichenko AE, Kre-tov EI, et al. Ultrahigh field magnetic resonance imaging: new frontiers and possibilities in human imaging. UspekhiFizicheskih Nauk. 2019;189(12):1293-1314. (In Russ).] Doi: 10.3367/ufnr.2018.12.038505.

- Кирсанов В.А., Бордуков Г.Г., Половинко В.В. Анализ эффективности плазмотерапии при лечении энтезопатий верхней конечности. В сб.: Технологические инновации в травматологии, ортопедии и нейрохирургии: интеграция науки и практики. — Саратов: Амирит, 2019. — С. 116-119. [Kirsanov VA, Bordukov GG, Polovinko VV. Analiz effektivnosti plazmoterapii pri lechenii entez-opatii verkhnei konechnosti. In: Tekhnologicheskie innovatsii v travmatologii, ortopedii i neirokhirurgii: integratsiya naukiipraktiki. Saratov: Amirit; 2019. P. 116-119. (In Russ).]

- Кириллова Э.Р., Лапшина С.А., Мясоутова Л.И., и др. Подходы к объективизации поражения периартикулярных тканей // Практическая медицина. — 2008. — №1. — С. 11-14. [Kirillova ER, Lapshina SA, Myasoutova LI, et al. Podkhody k ob»ektivizatsii porazheniya periartikulyarnykh tkanei. Prakticheskaya meditsina. 2008;(1):11-14. (In Russ).]

- Кундер Е.В. Реактивный артрит // Международные обзоры: клиническая практика и здоровье. — 2015. — №6. — C. 46-63. [Kunder EV. Reak-tivnyi artrit. Mezhdunarodnye obzory: klinicheskaya praktika izdoroVe. 2015;(6):46-63. (In Russ).]

- Труфанов Г.Е., Пчелин И.Г., Пашникова И.С. Лучевая диагностика повреждений голеностопного сустава и стопы. Руководство. 2-е изд. — СПб.; 2014.— 368 с. [Trufanov GE, Pchelin IG, Pashnikova IS. Luchevaya diagnostika povrezhdenii golenos-topnogo sustava istopy. Rukovodstvo. 2nd ed. St. Petersburg; 2014. 368 p. (In Russ).]

- Хитров Н.А. Локальная инъекционная терапия поражения параартикулярных тканей // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. — 2017. — №11.— С. 44-50. [Khitrov D. Local injection therapy of damage of paraarticular tissue. Khirurgiya. Zhurnal im. N.I. Pirogova. 2017;(11):44-50. (In Russ).] Doi: 10.17116/hirurgia20171144-50.

- Шутов Ю.М., Шутова М.З., Новиков Н.Д. и др. Оптимальное лечение эпикондилита плеча // Journal of Siberian Medical Sciences. — 2015. — №3. — С. 47. [Shutov YuM, Shutova MZ, Novikov ND, et al. Optimum treatment of epicondilitis of brachium. Journal of Siberian Medical Sciences. 2015;(3):47. (In Russ).]

- Abate M, Carlo LD, Salini V, Schiavone C. Metabolic syndrome associated to non-inflammatory Achilles enthesopathy. Clin Rheumatol. 2014;33(10):1517-1522. Doi: 10.1007/s10067-014-2524-3.

- Arend CF. Role of sonography and magnetic resonance imaging in detecting deltoideal acromialenthe-sopathy: an early finding in the diagnosis of spondylarthritis and an under-recognized cause of posterior shoulder pain. J Ultrasound Med. 2014;33(4): 557-561. Doi: 10.7863/ultra.33.4.557.

- Benjamin M, McGonagle D. The enthesis organ concept and its relevance to the spondyloarthropathies. AdvExp Med Biol. 2009;649:57-70. Doi: 10.1007/ 978-1-4419-0298-6_4.

- Dennis MG, Kay-Geert AH, Ai LT. Differentiation between osteoarthritis and psoriatic arthritis: implications for pathogenesis and treatment in the biologic therapy era. Rheumatology (Oxford). 2015;54(1):29-38. Doi: 10.1093/rheumatology/keu328.

- Gleb S, Itzhak R. Enthesis as a target organ in rheumatic diseases: an expanding frontier. Clin Rheumatol. 2017;36(10):2163-2165. Doi: 10.1007/ s10067-017-3749-8.

- Juneja SC, Defects in tendon, ligament, and en-thesis in response to genetic alterations in key proteoglycans and glycoproteins: a review. Arthritis. 2013;2013:4812. Doi: 10.1155/2013/154812.

- Wang X, Xie L, Crane J. Aberrant TGF-p activation in bone tendon insertion induces enthesopathy - like disease. J Clin Invest. 2018;128(2):846-860. Doi: 10.1172/JCI96186.