Патоморфология бронхопневмонии телят в условиях СПК "Мир" Нижегородской области и ее фармакокоррекция

Автор: Великанов В.И., Кляпнев А.В., Терентьев С.С., Герасимова Л.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Статья в выпуске: 12, 2017 года.

Бесплатный доступ

Целью данного исследования стало изуче-ние течения, проявления, патолого-анатомических изменений органов при брон-хопневмонии телят, а также разработка и применение новой схемы лечения для сельско-хозяйственного производственного коопера-тива «Мир» Нижегородской области. Исследо-вания проводились в зимне-весенний период 2017 года на кафедре «Анатомия, хирургия и внутренние незаразные болезни» ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохо-зяйственная академия» на базе молочно-товарной фермы СПК «Мир» Нижегородской области. Было сформировано 3 группы. 1-я опытная группа - телята с установленным диагнозом бронхопневмонии, схема лечения животных включила в себя: Энрофлокс (5 %) и однохлористый йод. 2-я опытная группа - те-лята с установленным диагнозом бронхопнев-монии; схема лечения животных: Эуфиллин (24 %), Бициллин-3 и раствор Трипсина. 3-я группа служила контролем, животные в ней были клинически здоровые. В результате про-веденных исследований можно заключить, что разработанная комплексная схема лечения, примененная ко 2-й опытной группе, оказалась более эффективна в лечении бронхопневмонии телят по сравнению со схемой лечения, при-меняемой к 1-й опытной группе, и позволила сократить время болезни до 4-5 дней. Гема-тологический анализ показал значительные улучшения состояния опытных животных. Экономическая эффективность применения разработанной схемы лечения сложилась из сокращения сроков лечения больных живот- ных, предотвращения ущерба и снижения за-трат на лечение больных телят.

Телята, бронхопневмо-ния, комплексная терапия, энрофлокс, эуфил-лин

Короткий адрес: https://sciup.org/140225762

IDR: 140225762 | УДК: 619:616.98:579.841.93:615.371

Текст научной статьи Патоморфология бронхопневмонии телят в условиях СПК "Мир" Нижегородской области и ее фармакокоррекция

Введение . В исследуемом хозяйстве наиболее распространенными заболеваниями телят являются болезни органов дыхания незаразной этиологии. Падеж телят до 10-дневного возраста составляет 18,5 %, а телят от 10 до 30 дней – 20,4 % [1, 3].

Цель исследования. Изучение действия новой схемы лечения бронхопневмонии телят и сравнение её эффективности со старой в условиях отдельно взятого хозяйства.

Материалы и методы . Экспериментальные исследования выполнены в зимне-весенний период 2017 года на кафедре «Анатомия, хирургия и внутренние незаразные болезни» ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» на базе молочно-товарной фермы СПК «Мир» Нижегородской области. Хозяйство благополучно по инфекционным и инвазионным заболеваниям.

Научно-производственные опыты проводили на телятах профилакторного возраста (1–30 дней) голштинизированной черно-пестрой породы в количестве 36 голов. Опытные и контрольные животные были разделены на 3 группы, по 12 телят в каждой. Формирование групп проводилось по принципу пар аналогов.

Первая опытная группа – телята с установленным диагнозом бронхопневмонии, для которых применялась схема лечения, использующаяся в хозяйстве: Энрофлокс (5%) вводили подкожно из расчета 1 мл на 10 кг массы тела животного в течение трех дней подряд. Аэрация проводилась в присутствии животных в помещении парами соединения йода однохлористого с кусочками алюминия из расчета 50 г алюминия на 1 л однохлористого йода. Экспозиция от начала паровыделительной реакции – 35– 37 минут. На время экспозиции помещение плотно закрывали. Обработка парами экзотермической реакции проводилась 2 раза с интервалом 3 дня.

Вторая опытная группа – телята с установленным диагнозом бронхопневмонии, которым была применена схема лечения, разработанная нами: Эуфиллин (24%-й р-р) в дозе 1 мл внутримышечно, 1 раз в день, 3 дня подряд; Бициллин-3 в дозе 5000 ЕД/кг массы животного, внутримышечно, 1 раз в день, курс 4–5 дней; раствор Трипсина 1,5 мг/кг массы животного внут-ритрахеально, 1 раз в сутки, 3–4 дня подряд.

Третья группа – контрольная – клинически здоровые телята.

Патолого-анатомическому осмотру было подвержено 3 трупа телят, павших от бронхопневмонии. Материалом для гистологических исследований служили кусочки пораженных легких.

Телята контрольной и опытных групп подвергались общеклиническому обследованию [4] с одновременным проведением морфобиохими- ческого и иммунологического анализа проб венозной крови.

Пробы крови отбирали в начале заболевания, затем на 5-й день исследования. Общий анализ крови проводили на гематологическом анализаторе – XT 2000, Sysmex, Europe, Gmbh; лейкоцитарную формулу выводили путем подсчета в мазках крови, крашенных по Романовскому-Гимза.

Для выявления этиологического фактора были проведены посевы слизи из носовой полости и бронхиального секрета, отобранных от животных 1-й и 2-й групп, на питательные среды [2].

Статистическая обработка полученных данных проведена при помощи программ "Statistica 8.0" и "Microsoft Excel 2007".

Результаты исследования и их обсуждение . У опытных телят в начале болезни наблюдалось вынужденное лежачее положение тела, шерстный покров был взъерошен, аппетит отсутствовал. Лимфатические узлы подвижные, безболезненные, упругой консистенции, местная температура повышена. Конъюнктива гипе-ремирована в начале болезни, при поздних стадиях отмечалась ее цианотичность, небольшая отечность. При исследовании области сердца и сердечного толчка отклонений от нормы не обнаружено, границы сердца не изменены, при аускультации у некоторых телят отмечалось усиление первого тона. Пульс ритмичный, учащенный, жесткий, хорошего наполнения, величина пульсовой волны большая, спадает умеренно. У животных наблюдалось поверхностное дыхание, затем отмечалась одышка брюшного типа. У некоторых животных появились носовые истечения: прозрачные, обильные. Отмечался кашель. В зависимости от стадии болезни он был сначала сухой и болезненный, непродолжительный, затем, ближе к выздоровлению, продолжительный, безболезненный, влажный. Задняя граница легких не изменена. При перкуссии выявлялись очаги притупления. При аускультации хорошо прослушивались хрипы в бронхах и легких, сухие хрипы или влажные, в зависимости от стадии болезни. У заболевших телят при пальпации последнего трахеального кольца и вдыхании паров однохлористого йода с алюминием отмечался кашель. Температура тела больных животных находилась на верхней границе нормы либо была повышена на 0,5–

1,0 °С. Максимальная зарегистрированная температура за время наблюдений 40,5 °С. Количество дыхательных движений учащено до 32– 38 дв/мин.

В результате анализа бронхиального секрета и слизи из носовой полости, отобранных от животных 1-й и 2-й групп, была обнаружена условно патогенная микрофлора: St. aureus, Str. pneumonia, Proteus vulgaris, Pasteurella haemolitica.

При гематологическом исследовании (вследствие воспаления) в I и II опытных группах отмечается следующая картина: увеличение количества лейкоцитов (лейкоцитоз) на 20,5 и 21,7 %, увеличение СОЭ в 2 раза, снижение количества эозинофилов (эозинопения) на 25 и 20 %, вместе с этим в лейкограмме отмечается появление юных нейтрофилов, увеличение количества палочкоядерных нейтрофилов на 20,4 и 16,3 % (сдвиг ядра влево), а также лимфоци-топения.

Было произведено вскрытие трех трупов павших телят в возрасте 4–9 дней: один – из второй опытной группы и два – из первой.

У двух телят, павших в первой опытной группе, наблюдались следующие изменения: в грудной полости незначительный объем серозного экссудата, без запаха. Пораженные участки легких сине-красного цвета, увеличены в объёме, набухшие. На разрезе стекала жидкость красноватого цвета, при нажатии выделялась пенистая мутноватая жидкость. Средостенные и бронхиальные лимфатические узлы увеличены, без признаков кровоизлияния. Патологоанатомический диагноз: крупозная бронхопневмония.

У теленка, павшего из второй опытной группы, отмечались следующие изменения: пораженные дольки увеличены, уплотнены, окрашены в сине-красный цвет, местами мясоподобные, тестовидной консистенции; поверхность разреза влажная, при надавливании отделялась мутная, кровянистая жидкость; из перерезанных бронхов выделялась мутная тягучая слизь. Были хорошо различимы бледно-розовые, несколько расширенные тяжи отечной соединительной ткани. Патолого-анатомический диагноз: катаральная бронхопневмония.

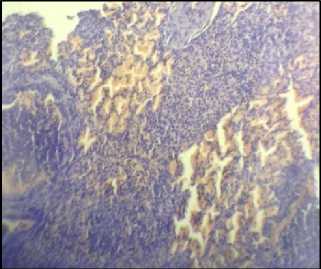

Гистологические изменения органов дыхания телят: отмечались гиперемия капилляров, набу- хание и фрагментация волокон стенок альвеол и интерстициальной ткани (рис. 1), инфильтрация межальвеолярной ткани лейкоцитами, экссудативные процессы с накоплением в просвете альвеол серозного экссудата.

Респираторные капилляры расширены, местами узловато утолщены и переполнены кровью. В альвеолах и бронхиолах содержится экссудат в виде однородной или зернистой массы, окрашенный эозином в бледно-розовый цвет (рис. 2).

Рис. 1. Набухание и фрагментация стенок альвеол. Окраска гематоксилин-эозином (ок.10 х об.20)

А Б

Рис. 2. Экссудат в бронхиолах. Окраска гематоксилин-эозином: А – ок.10 х об.8, Б – ок. 10 х об. 40

Такой же экссудат находят в бронхах, интерстициальной, перибронхиальной и периваскулярной соединительной ткани. В экссудате большое количество нейтрофилов, а иногда и эритроцитов. В некоторых бронхиолах было заметно накопление слизисто-серозного экссудата с примесью десквамированных эпителиоцитов (рис. 3).

Наблюдается ярко выраженный серозный воспалительный отек межальвеолярной ткани, разрыхление, нарушение межклеточных связей, десквамация клеток эпителия альвеол (рис. 4).

Рис. 3. Десквамация эпителиоцитов бронхиолы. Окраска гематоксилин-эозином (ок. 10 х об. 40)

Рис. 4. Серозный воспалительный отек межальвеолярной ткани. Окраска гематоксилин-эозином (ок. 10 х об. 20)

В экссудате большое количество нейтрофилов, а иногда и эритроцитов.

После применения предложенной нами схемы лечения уже на второй день температура тела телят во второй опытной группе пришла в физиологическую норму, появился аппетит, отсутствовала вынужденная лежачая поза. На третий день носовые истечения были скудными, кашель – редким. На четвертый день у телят слабо прослушивались хрипы, частота дыхательных движений и сердечных сокращений в минуту вернулись в физиологическую норму. На пятый день отсутствовали носовые истечения. На шестой-седьмой полностью пропадала клиническая картина.

У телят первой опытной группы на третий день появился аппетит и пропала вынужденная лежачая поза. На четвертый день отмечались скудные носовые истечения и редкий кашель. Хрипы слабо прослушивались лишь с пятого дня лечения. На 6-й день пропали носовые истечения и пришли в физиологическую норму такие показатели, как частота дыхательных движений и сердечных сокращений, температура тела животного.

При гематологическом исследовании на 5-й день лечения были отмечены значительные изменения у телят во второй опытной группе. Нормализовалась скорость оседания эритроцитов, отмечен умеренный лейкоцитоз, незначительный сдвиг ядра влево, увеличение количества эозинофилов с постепенным нарастанием числа лимфоцитов, что указывает на благоприятное течение патологического процесса. В первой опытной группе таких значительных изменений не отмечалось.

Иммунобиологические показатели крови телят также претерпели некоторые изменения. К концу лечения наблюдалась тенденция к снижению иммуноглобулинов в крови подопытных телят, что можно объяснить тем, что этот период онтогенеза характеризуется недостаточным синтезом собственных антител и постепенным распадом антител, полученных с молозивом матери сразу после рождения, т.н. иммунодефицитный период. Уровень общего белка в контрольной группе остался на прежнем уровне, а в первой и второй опытных группах имел тенденцию к увеличению в связи с преобладанием анаболических процессов. Бактерицидная активность сыворотки крови в контрольной и второй опытной группах незначительно повысилась, в первой опытной осталась на том же уровне. Лизоцимная активность сыворотки крови (ЛАСК) у подопытных животных возросла к концу опыта, в первой и второй группах этот показатель был ниже, чем у контрольных животных. При этом ЛАСК во второй группе была на 10,5 % выше, чем у животных первой опытной группы. Увеличение лизоцимной активности сыворотки крови у телят первой и второй групп к концу исследования в сравнении с исходными показателями связано, вероятно, с активацией макрофагов, так как этот необходимый компонент крови секретируется макрофагами и выделяется при дегрануляции полиморфноядерных нейтрофилов.

Заключение. Исследования показали, что причиной возникновения бронхопневмонии в СПК «Мир» Нижегородской области стало нарушение содержания молодняка крупного рогатого скота, что привело к снижению естественной резистентности животных и иммунитета, а также переходу условно-патогенной микрофлоры в патогенную.

Таким образом, разработанная комплексная схема лечения оказалась эффективна в лечении бронхопневмонии телят, применение испытанной комбинации препаратов позволило сократить время болезни до 4–5 дней по сравнению со схемой, использующейся ранее. Экономическая эффективность от применения разработанной схемы лечения сложилась из сокращения сроков лечения больных животных, предотвращения ущерба (падежа) и снижения затрат на лечение больных телят.

Список литературы Патоморфология бронхопневмонии телят в условиях СПК "Мир" Нижегородской области и ее фармакокоррекция

- Данилов С.Н. Респираторные заболевания телят в промышленном животноводстве//Ветеринария. -2011. -№ 3. -С. 12-14.

- Кондрахин И.П., Левченко В. Диагностика и терапия внутренних незаразных болезней животных. -М.: Аквариум-Принт, 2005. -830 с.

- Петрянкин Ф.П., Петрова О.Ю. Болезни молодняка животных: учеб. пособие. -2-е изд., перераб. и доп. -СПб.: Лань, 2014. -352 с.

- Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней животных/А.М. Смирнов, П.Я. Конопелько, Р.П. Пушкарев ; ред. М.Н. Курзина. -М.: Агропромиздат, 1988. -447 с.