Патоморфология диареи новорожденных телят

Автор: Герунов В.И., Герунова Л.К., Плешакова В.И., Шилков А.А., Кошкин И.Н.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 4 (44), 2021 года.

Бесплатный доступ

Диарея новорожденных телят занимает важное место в структуре заболеваемости молодняка крупного рогатого скота. Цель исследования - установить патогенетически значимые морфологические изменения в органах и тканях телят при диарее новорожденных. После внешнего осмотра трупов проведено вскрытие и макроскопическое исследование органов с приготовлением мазков-отпечатков и окрашиванием их по Граму. Патологический материал фиксировали в 4%-ном нейтральном растворе формальдегида, жидкости Карнуа и холодном ацетоне. Срезы получали с парафиновых и замороженных блоков на ротационном и санном микротомах. Окраску срезов проводили гематоксилином и эозином, а также по методу Ван Гизона. Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК) выявляли галлоцианин-хромовыми квасцами по Эйнарсону, общий белок - бромфеноловым синим по методу Бонхега, нейтральные жиры - суданом III по Герксгеймеру. Гликоген и нейтральные гликозаминогликаны (ГАГ) определяли с помощью ШИК-реакции по методу Шабадаша, кислые гликозаминогликаны - альциановым синим по Стидмену. Для определения активности щелочной фосфатазы (ЩФ) использовали метод Гомори. При гистоисследовании установлены сосудистые и дистрофические изменения в органах. В преджелудках отмечали разрыхление и отечность соединительнотканной основы подслизистого и мышечного слоев. В сычуге пилорические железы короткие, со слабым разветвлением и малыми просветами. В двенадцатиперстной кишке на отдельных участках ворсинки и железы не имеют четкой структуры, набухший эпителий отторгается от базальной мембраны. В тонком кишечнике наблюдается отек собственного и подслизистого слоев слизистой оболочки. Кровеносные сосуды расширены. В желудочно-кишечном тракте резко снижается активность щелочной фосфатазы, нарушается синтез РНК, возрастает количество гликозаминогликанов. Наличие микроорганизмов в мазках-отпечатках паренхиматозных органов не установлено. Результаты исследования указывают направления поиска средств патогенетической терапии.

Телята, диарея новорожденных, дистрофия паренхиматозных органов, сосудистые расстройства, щелочная фосфатаза, гликозаминогликаны, нуклеиновые кислоты

Короткий адрес: https://sciup.org/142231223

IDR: 142231223 | УДК: 619:616.3-008.11 | DOI: 10.48136/2222-0364_2021_4_108

Текст научной статьи Патоморфология диареи новорожденных телят

seev, V.G. Semenov, D.A. Baimukanov et al. // Bulletin of National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. – Volume 4. – Number 380 (2019). – Р. 27–37. – – ISSN 2518-1467 (Online). – ISSN 19913494 (Print).

Диарея новорожденных телят является одним из самых распространенных в мире заболеваний желудочно-кишечного тракта у животных [1–4]. Этиология заболевания обусловлена сложным взаимодействием организма теленка с внешними факторами и энтеропатогенами (вирусами, бактериями, паразитами) [5–9]. Присутствие последних характеризует инфекционную форму диареи, хотя далеко не всегда является достаточ-

ным условием развития болезни. Существуют многочисленные факторы риска, связанные прежде всего с нарушением правил кормления и содержания коров-матерей и новорожденных телят [10; 11]. Наиболее тяжелую форму диареи отмечают у телят гипо-трофиков, родившихся от коров, которые в период стельности недополучали с кормами питательных и минеральных веществ, витаминов А и Д. Отсутствие моциона у коров и сокращенный сухостойный период также представляют потенциальную угрозу для здоровья и жизнеспособности потомства.

Важная роль в дифференциальной диагностике диареи новорожденных и изучении патогенеза болезни отводится патоморфологическому исследованию.

Целью работы было установление патогенетически значимых морфологических изменений в органах и тканях новорожденных телят, погибших вследствие развившейся диареи.

Объекты и методы

Исследование проведено на базе двух хозяйств Омской области, в которых были зарегистрированы случаи гибели телят при диарее через 3–5 дней после рождения.

После внешнего осмотра трупов было проведено вскрытие и макроскопическое исследование органов с приготовлением мазков-отпечатков и окрашиванием их по Грамму.

Для гистологического исследования патологический материал фиксировали в 4%-ном нейтральном растворе формальдегида, жидкости Карнуа и холодном ацетоне (4°С) [12; 13]. Срезы получали с парафиновых и замороженных блоков на ротационном и санном микротомах.

Для изучения общей гистоморфологической картины срезы окрашивали гематоксилином и эозином, а также по методу Ван Гизона. Гистохимические исследования проводили методами, представленными в руководствах Э. Пирса [14]; В.Г. Елисеева с соавт. [12]; Г.А. Меркулова [13]; Р. Лилли [15]; А.И. Кононского [16]. Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК) выявляли галлоцианин-хромовыми квасцами по Эйнарсону. Общий белок определяли раствором бромфенолового синего по методу Бонхега, нейтральные жиры – суданом III по Герксгеймеру. Гликоген и нейтральные гликозаминогликаны (нейтральные ГАГ) выявляли ШИК-реакцией по методу Шабадаша, кислые гликозаминогликаны (кислые ГАГ) – альциановым синим по Стидмену. Активность щелочной фосфатазы (ЩФ) определяли методом Гомори.

Приготовление красителей, буферных растворов, постановку соответствующих контролей выполняли в соответствии с прописями, указанными в руководствах Б. Ро-мейса [17], Э. Пирса [14], Р. Лилли [15], Г.А. Меркулова [13].

Результаты исследования

Секционному исследованию были подвергнуты трупы восьми телят. У всех животных наблюдалось исхудание. Кожа сухая. Живот запавший. Волосяной покров сухой, без блеска, взъерошен. Область промежности запачкана каловыми массами. Глаза запавшие, конъюнктива бледная, у некоторых телят покрасневшая. Слизистая оболочка губ с синеватым оттенком. На корне языка и в области миндалин слизистая оболочка покрасневшая, с точечными и полосчатыми геморрагиями. Подкожная клетчатка практически без жира. Скелетные мышцы слабо развиты, суховатые, у одних животных серо-красные, у других темно-красные с инъецированными кровеносными сосудами. Серозные покровы органов, грудной и брюшной полостей помутневшие, гладкие. Селезенка уменьшена в объеме, с заостренными краями и морщинистой капсулой. Пульпа на разрезе органа светло-красная, соскоб незначительный. Печень дряблой консистенции, неравномерно окрашена: красно-бурые участки чередуются с серо-желтыми. У не- которых животных отмечалось полнокровие печени. Желчный пузырь увеличен, наполнен густой желчью. В почках наблюдались зернистая дистрофия и гиперемия мозгового вещества. На разрезе рисунок почки сглажен, в корковом веществе обнаруживали мелкие кровоизлияния.

В сычуге у телят чаще содержится молозиво с плотными сгустками казеина. Слизистая оболочка сычуга набухшая, диффузно или пятнисто покрасневшая, иногда с многочисленными точечно-пятнистыми геморрагиями. В некоторых случаях отмечались отдельные эрозии. На слизистой оболочке в большом количестве выявлялась беловатая или коричневая слизь. Слизистая оболочка кишечника, особенно двенадцатиперстной, подвздошной и прямой кишок гиперемирована, припухшая, обильно покрыта слизью. В просвете толстых кишок обнаруживались жидкие желтоватые, часто пенистые каловые массы. Иногда в слизистой оболочке наблюдается множество геморрагий.

Мезентериальные лимфатические узлы в области пораженных участков кишечника были увеличены, на разрезе сочные, покрасневшие.

В легких у большинства животных наблюдалась гиперемия. В передних и сердечных долях выявляли ателектазы. Сердце было в состоянии острой дилатации. Коронарные сосуды кровенаполнены. Миокард дряблый, рисунок его слабо выражен. Под эпикардом и эндокардом, в клапанах сердца имелись мелкие точечные кровоизлияния.

Микроорганизмы в мазках-отпечатках паренхиматозных органов не обнаружены.

При гистоисследовании в центральной нервной системе отмечали гиперемию и стазы. В оболочках головного мозга, коре полушарий, мозжечке, продолговатом мозге выявляли периваскулярные отеки, нередко с многочисленными кровоизлияниями. В нервных клетках выражены признаки набухания, вакуолизации, кариолизиса, иногда пикноза. Эндотелий кровеносных сосудов набухший.

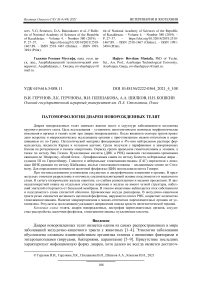

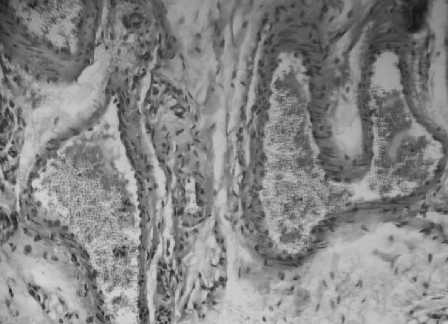

При диарее новорожденных ярко выражена дискомплексация балочного строения печени (рис. 1). Много крупных, округлых гепатоцитов. Цитоплазма многих клеток неравномерно окрашена. Ядра набухшие, хроматина в них мало. Иногда наблюдается пикноз ядер. Во многих гепатоцитах обнаруживаются жировые включения (рис. 2). В отдельных дольках имеются мелкоочаговые некрозы гепатоцитов, кровоизлияния, про-лифераты. Отмечается отек межуточной соединительной ткани, а также скопление серозной жидкости между балками и в гепатоцитах, расширение просвета центральных вен и переполнение кровью межбалочных капилляров. Эндотелий в отдельных местах в состоянии набухания и десквамации.

В печени телят наблюдается высокое содержание гемосидерина. Он располагается чаще глыбками в цитоплазме клеток, эндотелиальных клетках межбалочных капилляров и центральных вен. Наибольшее количество гемосидерина выявляется в эндотелиальных клетках междольковых сосудов. Увеличение количества гемосидерина в печени телят связано с повышенным гемолизом эритроцитов и нарушением механизмов регуляции гомеостаза железа вследствие портальной гипертензии, приводящей к перераспределению железа в организме с накоплением в клетках печени и селезенки [18].

В гепатоцитах при окраске суданом III по всей дольке выявляются большие и мелкие капли жира. Иногда жиром заполнена вся клетка, а ядро в этом случае находится в состоянии пикноза. Часто жировые включения имеются во всех клетках долек и даже целых группах долек. Отсюда следует, что в печени телят, болевших диареей, наблюдается нарушение внутриклеточного обмена жира и развивается инфильтрационное и дистрофическое ожирение, которое может быть связано с недостаточным количеством белка и нарушением транспорта жиров из печени к тканям [19].

Рис. 1 . Дискомплексация балочного строения Рис. 2. Жировая дистрофия печени у теленка.

и кровоизлияния в печени у теленка. Окраска гематоксилином и эозином, ×300

Окраска гематоксилином и эозином, ×300

При гистохимическом исследовании установлено, что гликоген и нейтральные ГАГ в виде мелкой зернистости содержатся в гепатоцитах и в меньшем количестве в клетках ретикулоэндотелиальной системы. Гликогена и нейтральных ГАГ в печени погибших телят мало, он содержится в гепатоцитах лишь центральных зон долек, что свидетельствует о нарушении углеводного обмена и снижении антитоксической функции печени [20].

У телят при диарее отмечается низкое содержание белка в гепатоцитах. Он выявляется в виде мелкоглыбчатой массы по всей цитоплазме. Много белка в ядрах гепатоцитов, в стенках артерий, вен, лимфатических сосудов, а также в эпителии желчных протоков. Умеренное содержание белка отмечается в соединительной ткани. В гепатоцитах у телят наблюдалось резкое снижение содержания РНК, иногда выявлялись лишь следы.

В печени у животных резко снижена активность ЩФ, что обусловлено нарушением синтеза жиров, углеводов и белков. Все это приводит к снижению пищеварительной, детоксицирующей и иммунорегулирующей функций печени и нарушению общего обмена веществ в организме. При этом в печени отмечаются признаки развития белковой и жировой дистрофий.

В поджелудочной железе отмечали гиперемию и отек периваскулярной и междольковой соединительной ткани. В некоторых случаях в дольках железы были видны участки паренхимы с выраженными дистрофическими и некротическими изменениями.

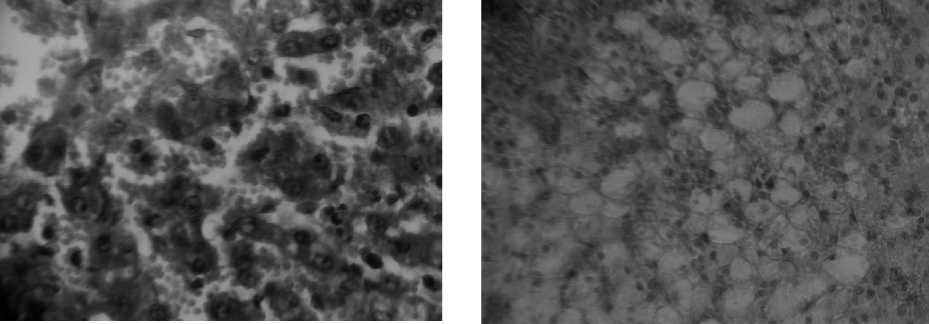

В почках отмечаются гиперемия, мутное набухание клеток паренхимы и отечность интерстициальной ткани (рис. 3). У большинства телят выявлена недостаточная дифференциация мальпигиевых клубочков и мочевых канальцев.

В миокарде при гистологическом исследовании отмечали неравномерное окрашивание мышечных волокон. Поперечная исчерченность их слабо выражена. Межмышечные капилляры переполнены кровью.

В селезенке и лимфатических узлах выявлена гипоплазия лимфатических фолликулов. Красная пульпа селезенки бедна клеточными элементами, особенно спленоци-тами и лимфоцитами, количество гемосидерина уменьшено.

В сычуге у телят наблюдается недостаточная морфологическая дифференцировка слизистой оболочки. Пилорические железы короткие, со слабым разветвлением и малыми просветами. В покровном эпителии отмечается слизистая дистрофия клеток, де-сквамация эпителиальных клеток на больших участках, в пилорических железах – дистрофия клеток эпителия. Одновременно продолжается закладка новых желез. В собственном слое слизистой оболочки наблюдается гиперемия, местами мелкие точечные кровоизлияния и скопление гистиоцитов и фибробластов. В сосудах слизистой оболочки выражены набухание и десквамиция эндотелиальных клеток. Нейтральные ГАГ в эпителии слизистой оболочки содержатся в значительных количествах, особенно в участках со слабой дифференцировкой клеток. В покровном эпителии мало бокаловидных клеток и количество слизи в них небольшое. Отмечается инфильтрация соединительной ткани сычуга лимфоцитами и гистиоцитами, несколько меньше – тучными и плазматическими клетками.

Цитохимическими методами исследования установлено, что в клетках эпителиального слоя слизистой оболочки у телят низкое содержание нейтральных ГАГ, белка и РНК. В слизистой оболочке снижена активность ЩФ.

Очевидно, дефицит питательных веществ, особенно белка и углеводов, в кормовом рационе стельных коров приводит к ослаблению морфофункциональной дифференцировки структур сычуга у их потомства [21]. Это подтверждает развитие пилорического отдела сычуга у телят, свидетельствующее о нарушении метаболизма и регенерационной способности эпителия, что способствует развитию различных заболеваний пищеварительной системы. Такие телята даже при незначительных нарушениях условий кормления могут заболеть диареей.

Недостаток поступления питательных веществ из организма матери к плоду приводит к нарушению метаболизма клеточных структур, снижению морфофункциональной дифференцировки слизистой оболочки тонкого кишечника и рождению гипотроф-ного приплода [22–24]. Особенно страдает при этом дифференцировка слизистой оболочки двенадцатиперстной и тощей кишок, что существенно повышает риск развития диареи новорожденных.

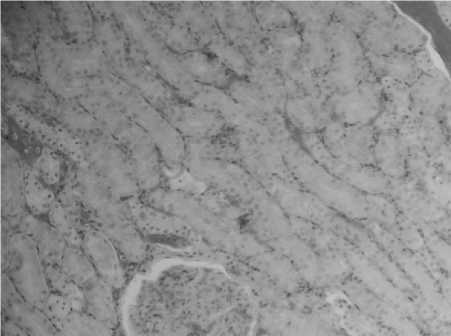

В двенадцатиперстной кишке, кроме слабодифференцированной слизистой оболочки, на больших участках ворсинки и железы не имеют четкой структуры, эпителий их набухший и отторгается от базальной мембраны. В просвете кишки много клеток отторгнутого эпителия и обрывки ворсинок. В сохранившихся ворсинках эпителиальные клетки боковой части и основания были в состоянии слизистой и зернистой дис- трофии. В тощей кишке отмечается скопление большого количества малодифференцированных клеточных элементов у основания ворсинок.

Рис. 3 . Зернистая дистрофия и гиперемия почек у теленка. Окраска гематоксилином и эозином, ×150

Рис. 4. Оголенные и разрушенные верхушки ворсинок в 12-перстной кишке у теленка. Окраска гематоксилином и эозином, ×300

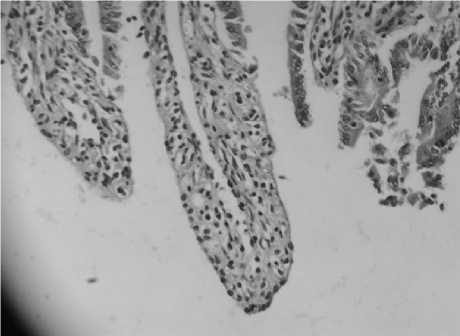

В подвздошной кишке только в отдельных участках заметен распад ворсинок и десквамация покровного эпителия. В тонком кишечнике наблюдается отек собственного и подслизистого слоев слизистой оболочки. Кровеносные сосуды стенки кишки расширены и переполнены кровью (рис. 5). Отмечается диапедез эритроцитов и эмиграция лейкоцитов в просвет кишечника. В собственном слое слизистой оболочки отмечается увеличение количества гистиоцитов и фибробластов.

В эпителиальных клетках, находящихся в стадии дистрофии, а также подвергшихся десквамации, отмечается снижение содержания углеводов, белков, нуклеопротеидов, также снижение активности фосфатаз. Изменение слизистой оболочки тонких кишок свидетельствует о развитии катарального воспаления (рис. 6). Цитохимическое исследование позволяет утверждать, что имеет место и гипофункция кишечника. Следовательно, погибшим телятам была свойственна более низкая морфофункциональная дифференцировка железистого и всасывающего аппарата.

Рис. 5 . Гиперемия стенки подвздошной кишки у теленка. Окраска гематоксилином и эозином,

Рис. 6 . Гиперемия, кровоизлияния и катаральное воспаление стенки кишечника у теленка.

×300

Окраска гематоксилином и эозином, ×150

В толстом кишечнике у телят отмечались патологические изменения. В слепой и ободочной кишках было большое количество малодифференцированных крипт. Резко выражена слизистая дистрофия эпителиальных клеток и их десквамация. Собственный и подслизистый слои слизистой оболочки отечны, эндотелиальные клетки капилляров набухшие, наблюдается их десквамация. Кроме того, отмечается миграция большого количества лимфоцитов в просвет кишечника, инфильтрация ими соединительной ткани и значительное увеличение лимфофолликулов кишечника. При цитохимическом исследовании отмечено, что в малодифференцированном эпителии слизистой оболочки толстого кишечника отмечается снижение содержания углеводов, белков, нуклеопротеидов, а также снижение активности фосфатаз.

Заключение

Таким образом, представленная патоморфологическая картина в комплексе с результатами эпизоотологических, клинических, микробиологических и биохимических исследований позволит надежно дифференцировать диарею от других заболеваний молодняка крупного рогатого скота. Отмеченные морфологические и гистохимические изменения в органах раскрывают патогенез болезни и указывают направления поиска средств патогенетической терапии при диарее новорожденных.

V.I. GERUNOV, L.K. GERUNOVA, V.I. PLESHAKOVA, A.A. SHILKOV, I.N. KOSHKIN Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Omsk

Pathomorphology of diarrhea in newborn calves

Список литературы Патоморфология диареи новорожденных телят

- Ульянов А.Г. Диспепсия аутоиммунного происхождения у новорожденных телят и ее профилактика / А.Г. Ульянов. – Текст : непосредственный // Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена Знак почета государственная академия ветеринарной медицины». – 2017. – Т. 53. – № 3. – С. 77–81.

- Землянухина Т.Н. Кормление молодняка крупного рогатого скота сквашенным молоком / Т.Н. Землянухина. – Текст : непосредственный // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2019. – № 1(171). – С. 143–147.

- Радионов Р.В. Применение новой лекарственной композиции для лечения диспепсии телят, полученных от BLV-инфицированных коров / Р.В. Радионов, Е.С. Красникова, А.С. Белякова. – Текст : непосредственный // Вестник КрасГАУ. – 2019. – № 2(143). – С. 77–84.

- Герунов В.И. Морфологические и гистохимические изменения в 12-перстной кишке при диспепсии новорожденных телят / В.И. Герунов, Л.К. Герунова. – Текст : непосредственный // Актуальные вопросы и пути их решения в ветеринарной медицине и животноводстве : сборник материалов Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения профессора Ю.Ф. Юдичева, Тюмень, 26–28 мая 2021 года. – Тюмень : Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2021. – С. 140–144.

- Коваленок Ю.К. Клиническая классификация дисбиозов у телят при незаразных желудочно-кишечных болезнях / Ю.К. Коваленок, А.П. Курдеко. – Текст : непосредственный // Международный вестник ветеринарии. – 2017. – № 2. – С. 65–70.

- Маннова М.С. Способ интеграции энтеросорбента в протокол стандартной терапии телят с нарушением пищеварения на раннем этапе пост-натального развития / М.С. Маннова, Л.В. Клетикова, Н.Н. Якименко. – Текст : непосредственный // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – № 3–4(71). – С. 33–36.

- Calf Diarrhea Caused by Prolonged Expansion of Autochthonous Gut Enterobacteriaceae and Their Lytic Bacteriophages / T.W. Whon, H.S. Kim, N.R. Shin et al. – Text : direct // mSystems. – 2021; 6(2): e00816-20. – doi: 10.1128/mSystems.00816-20.

- Severe outbreak of bovine neonatal diarrhea in a dairy calf rearing unit with multifactorial etiology / A.M. Dall Agnol, E. Lorenzetti, R.A. Leme et al. – Text : direct // Braz J Microbiol. – 2021; 52(4): 2547-2553. – doi: 10.1007/s42770-021-00565-5.

- A Narrative Review on the Unexplored Potential of Colostrum as a Preventative Treatment and Therapy for Diarrhea in Neonatal Dairy Calves / H.S.M. Carter, D.L. Renaud, M.A. Steele et al. – Text : direct // Animals (Basel). – 2021; 11(8): 2221. – doi: 10.3390/ani11082221.

- Klein-Jöbst l.D. Farm characteristics and calf management practices on dairy farms with and without diarrhea: a case-control study to investigate risk factors for calf diarrhea / l.D. Klein-Jöbst, M. Iwersen, M. Drillich. – Text : direct // J Dairy Sci. – 2014; 97(8): 5110-9. – doi: 10.3168/jds.2013-7695.

- Grünberg W. Diarrhea in Neonatal Ruminants / W. Grünberg. – Text : electronic // MSD Veterinary Manual. – 2021. – URL: https://www.msdvetmanual.com/digestive-system/intestinal-diseases-inruminants/diarrhea-in-neonatal-ruminants# (дата обращения: 01.11.2021).

- Основы гистологии и гистологической техники / В.Г. Елисеев, М.Я. Субботин, Ю.И. Афанасьев [и др.]. – Москва : Медицина, 1967. – 268 с. – Текст : непосредственный.

- Меркулов Г.А. Курс патолого-гистологической техники / Г.А. Меркулов. – Ленинград : Медицина, 1969. – 423 с. – Текст : непосредственный.

- Пирс Э. Гистохимия. Теоретическая и прикладная / Э. Пирс. – Москва : Мир, 1962. – 963 с. – Текст : непосредственный.

- Лилли Р. Патогистологическая техника и практическая гистохимия / Р. Лилли. – Москва : Мир, 1969. – 645 с. – Текст : непосредственный.

- Кононский А.И. Гистохимия / А.И. Кононский. – Киев : Вища школа, 1976. – 278 с. – Текст : непосредственный.

- Ромейс Б. Микроскопическая техника / Б. Ромейс. – Москва : Изд-во иностр. литературы, 1953. – 718 с. – Текст : непосредственный.

- Мехтиев С.Н. Синдром перегрузки железом при хронических заболеваниях печени: фокус на неалкогольную жировую болезнь печени / С.Н. Мехтиев, О.А. Мехтиева. – Текст : электронный // Лечащий врач. – 2017. – № 12. – URL:https://www.lvrach.ru/2017/12/15436872 (дата обращения: 01.11.2021).

- Толмачева Е.А. Жировая дистрофия печени / Е.А. Толмачева – Текст : электронный // VIDAL. Справочник лекарственных средств. – URL: https://www.vidal.ru/encyclopedia/gastroenterologiya/zhirovaia-distrofiia-pecheni (дата обращения: 02.11.2021).

- Чеснокова Н.П. Этиология, патогенез и метаболические признаки недостаточности углеводного обмена в печени / Н.П. Чеснокова, Е.В. Понукалина, Н.В. Полутова. – Текст : непосредственный // Научное обозрение. Медицинские науки. – 2019. – № 1. – С. 76–78.

- Малашко В.В. Морфология многокамерного желудка телят : монография / В.В. Малашко, Г.А. Тумилович. – Гродно : Гродненский государственный аграрный университет, 2011. – 174 с. – ISBN 978-985-6784-95-1. – Текст : непосредственный.

- Борченко Р.В. Анализ причин и последствий возникновения неспецифической диареи новорожденных телят / Р.В. Борченко, Р.Е. Киселева, Л.В. Кузьмичева. – Текст : непосредственный // Вестник МГУ. – 2007. – № 4. – С. 71–77.

- Вахрушева Т.И. Патоморфологическая оценка и диагностика диспепсии телят / Т.И. Вахрушева. – Текст : непосредственный // Вестник КрасГАУ. – 2020. – № 10(163). – С. 150–161.

- Куляков Г.В. Сравнительная характеристика схем лечения телят, больных диспепсией, с использованием фитотерапии / Г.В. Куляков, А.В. Яшин, П.С. Киселенко. – Текст : непосредственный // Иппология и ветеринария. – 2020. – № 2(36). – С. 147–150.