Патоморфология слизистой оболочки толстой кишки у больных с синдромом раздраженного кишечника

Автор: Щербаков Иван Тимофеевич, Леонтьева Нина Ивановна, Филиппов Валерий Семенович

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 3 т.24, 2016 года.

Бесплатный доступ

Изучен 71 биоптат слизистой оболочки толстой кишки от 30 больных обоего пола с синдромом раздраженного кишечника гистологическим, гистохимическим, бактериоскопическим, микроскопическим методами. Слизистая оболочка толстой кишки была контаминирована в 67,6% кампилобактерами, в 50,7% грибами рода Candida и в 28,2% криптоспоридиями. Исследованиями в 46,5% был диагностирован хронический катаральный колит, в 19,7% хронический катарально-фолликулярный колит, в 4,2% хронический катарально-геморрагический колит, а в 22,5% - тубулярная аденома и 8,5% фолликулярный илеит.

Слизистая оболочка толстой кишки, биоптат, адаптационная норма, морфологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/143177130

IDR: 143177130

Текст научной статьи Патоморфология слизистой оболочки толстой кишки у больных с синдромом раздраженного кишечника

Введение. Синдром раздраженного кишечника (СРК) и неинфекционный колит (НК) – функциональное кишечное расстройство (К 58, XI класса МКБ X «Болезни органов пищеварения (К00-К93)), при котором абдоминальная боль и/ или дискомфорт в животе ассоциируются с дефекацией или изменениями частоты и характера стула или другими признаками нарушения опорожнения кишечника [1-5]. Термин был предложен на IX Всемирном конгрессе гастроэнтерологов (1988). СРК встречается в 17-22% среди гастроэнтерологических заболеваний. Накопленные научные данные по изучению функциональных заболеваний кишечника, в том числе синдрома раздраженного кишечника, ставят под сомнение правомочность этого диагноза, поскольку под этим термином могут скрываться нераспознанные серьезные органические патологические процессы [1, 6-9]. Клинический опыт показывает, что при СРК часто выявляются изменения в слизистой оболочке толстой кишки (СОТК) воспалительного характера разной степени выраженности [2].

Цель исследования – изучить по биоп-татам состояние СОТК у больных с синдромом раздраженного кишечника при ее контаминации кампилобактерами, криптоспоридиями и грибами рода Candida.

Материал и методы исследования. Под наблюдением находились 30 пациентов обоего пола (мужчины- 10, женщины-20) с диагнозом синдром раздраженного кишечника, от которых при фиброколоноскопии был получен 71 биоптат СОТК. Средний возраст больных составил 51,5 года. Исследования проводились согласно требованиям этического комитета и с письменного согласия пациентов на исследование. Больным были проведены комплексные клинико-лабораторные исследования: традиционные клинические исследования, бактериологические, паразитологические, инструментальные (фиброколоноскопия) с взятием колонобиоптатов с дифференциальнодиагностической целью, изучалась микрофлора кишечника на дисбактериоз (по методу Эпштейн-Литвак и Вильшанской, 1968) Биоптаты разных отделов СОТК фиксировали в 10% нейтральном забуференном растворе формалина (рН=7,0-7,2) и заливали в парафин, которые в последующем резали серийно на роторном микротоме с толщиной срезов не более 5 мкм и окрашивали: 1% водным раствором альцианового синего, гематок- силином Эрлиха и эозином для обзорного полуко-личественного морфометрического анализа [10].

Верификацию кампилобактеров в биоптатах СОТК осуществляли при окраске 0,1% водным раствором акридинового оранжевого в собственной модификации (рационализаторское предложение от 1990 г.). Выявляли криптоспоридии в биоптатах СОТК при окраске основным фуксином по Циль - Нильсену в собственной модификации (патент на изобретение от 2004 г.) [11]. Диагностику грибов рода Candida осуществляли насыщенным спиртовым раствором тионина по Николя (1972). Сульфомуцины СОТК выявляли 1% водным раствором альцианового синего, а эозинофильные гранулы клеток Панета в биоптатах СОТК - окраской азур II- эозином по Романовскому. Результаты гистологического, гистохимического, полуколичественного морфометрического исследования оценивали по общепринятым правилам медицинской статистики с выведением процента частоты встречаемости изучаемого морфологического признака [12].

Результаты исследования и их обсуждение. При комплексном обследовании 30 пациентов с диагнозом СРК в 100% случаев обнаруживали умеренные и минимальные дисбиотические нарушения (I-II степени выраженности).

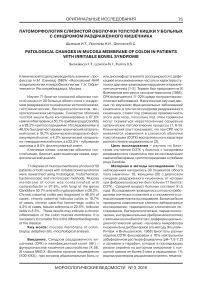

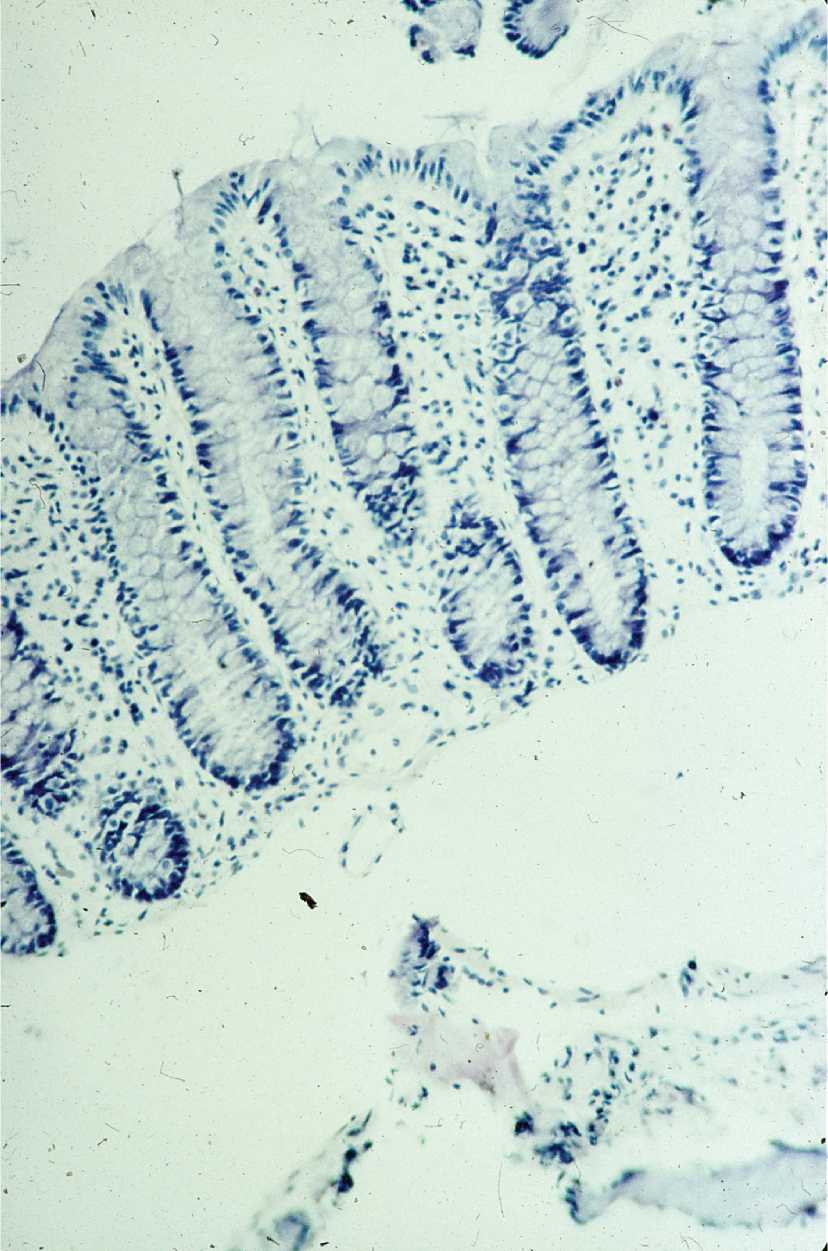

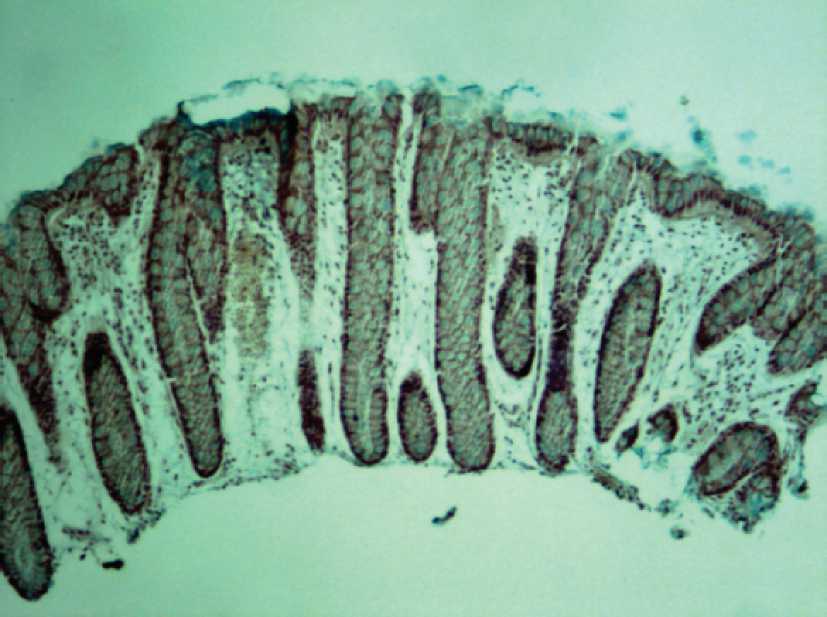

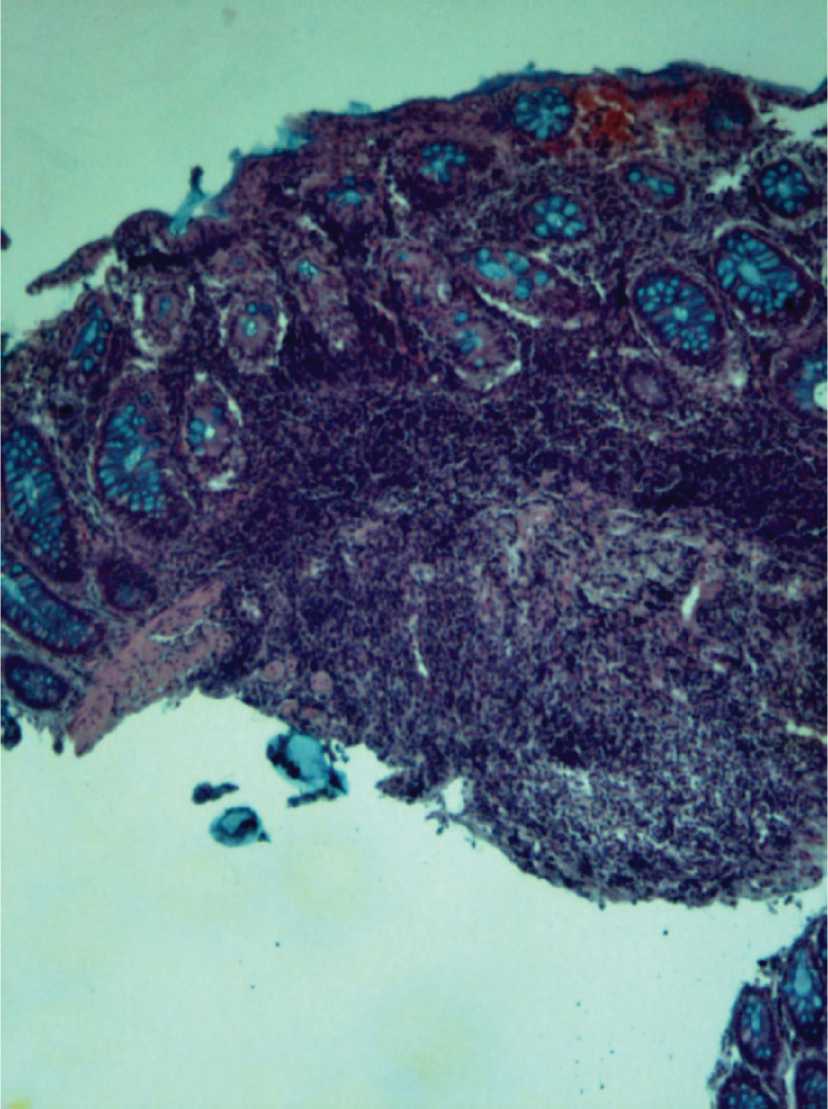

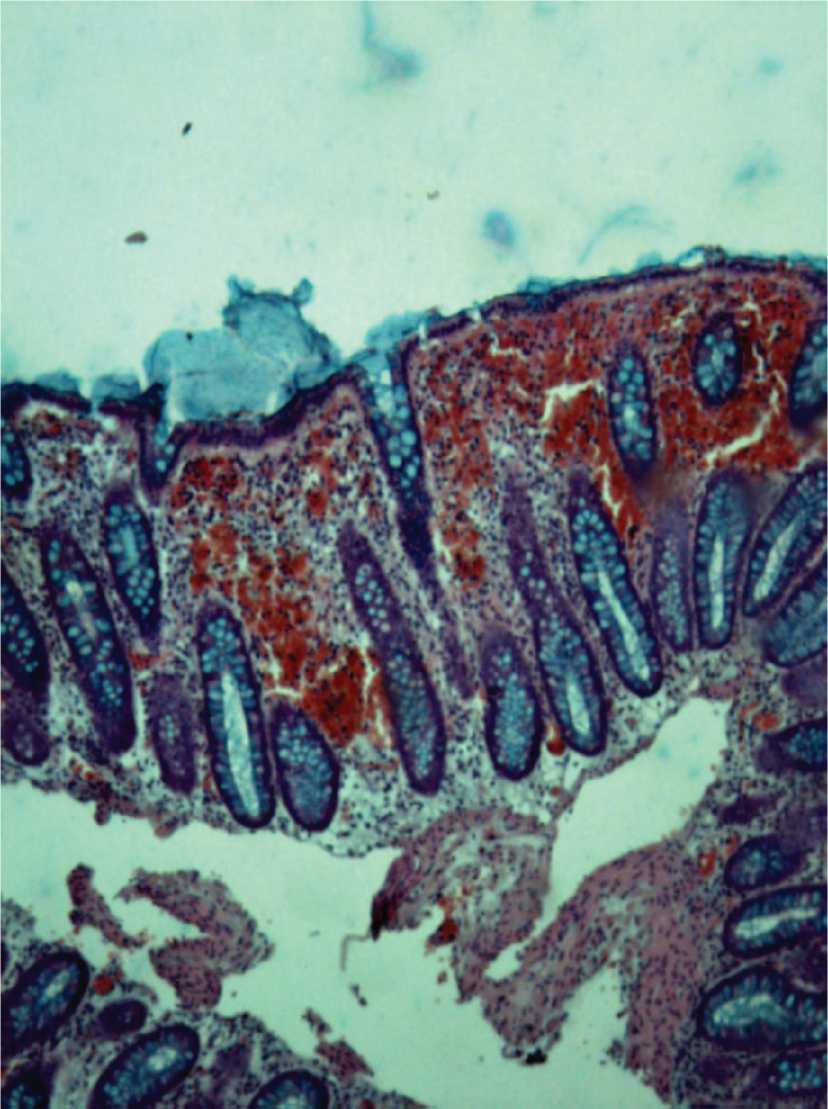

При исследовании 71 колонобиоптата во всех случаях были выявлены воспалительные изменения: в 63,4% с умеренной и 32,4% выраженной активностью процесса и в 4,2% с минимальной активностью. Хронический катаральный колит выявлен в 46,5%, катарально-фолликулярный в 19,7% и катарально-геморрагический – в 4,2%. Разные типы хронических колитов у больных с СРК относительно нормальных значений СОТК представлены на рис. 1, 2 (а, б, в).

При этом хронический колит в 70,4% сопровождался атрофическими изменениями в СОТК, из них в 39,4% - с умеренной атрофией, 31,0% - с минимальной атрофией крипт и 28% с выраженной атрофией кишечных желез. В 14,1% атрофические изменения в СОТК сочетались с дисплазией эпителия кишечных желез разной степени (в 5,6% с дисплазией II, а в 8,5% - с дисплазией III степени). У 7% пациентов с дисплазией III степени в СОТК была диагностирована тяжелая дисплазия эпителия крипт, у которых в 4,2% случаев в дне кишечных желез были обнаружены клетки Панета.

Эпителиальный пласт кишечных желез СОТК в 59,2% содержал большое количество бокаловидных клеток, продуцирующих слизь, которая окрашивалась альциановым синим с разной степенью интенсивности (28,2% слизь была интенсивно альцианофильной, в 59,2% - умеренно аль-цианофильной и 12,7% - слабо альцианофильной).

Плотность воспалительного клеточного ин- фильтрата в собственной пластинке СОТК в 92,4% высокой и умеренной. При этом в 56,3% плотность воспалительного клеточного инфильтрата была высокой. В воспалительном клеточном инфильтрате (по мере убывания) всегда превалировали: плазматические клетки, лимфоциты, макрофаги, фибробласты и фиброциты; эозинофильные и нейтрофильные гранулоциты.

Воспалительные изменения в СОТК в 98,6% сопровождались кровоизлияниями в собственную пластинку СОТК (в 54,9% минимальными, в 32,4% - умеренными и в 11,3% - значительными кровоизлияниями). Во всех случаях эти изменения сочетались с полнокровием сосудов микроцирку-ляторного русла, которое в 73,2% было выраженным. В 9,9% полнокровие сосудов чередовалось с участками ишемии.

В 67,6% биоптатов на СОТК выявлены кам-пилобактеры, в 4,2% с выраженной степенью контаминации, в 26,8% - с умеренной и 36,6% с минимальной степенью контаминации СОТК.

Криптоспоридии на СОТК выявляли в 28,2% биоптатах, в 26,8% в небольших количествах в виде спорозоитов и лишь в 3,1% одновременно в виде спорозоитов и меронтов.

Грибы рода Candida присутствовали в би-оптатах в 50,7% случаев преимущественно на поверхности СОТК в небольших количествах. В 14,1% эти клетки определяли одновременно на поверхностном эпителии и в просвете кишечных желез, а у 7,4% еще в субэпителиальных отделах собственной пластинки.

Таким образом, проведенное изучение колонобиоптатов у пациентов с СРК выявило изменения воспалительного характера в СОТК разной степени выраженности, часто с явлениями атрофических изменений, умеренной клеточной инфильтрацией поверхностного и железистого эпителия, контаминацией ее кампилобактерами, криптоспоридиями и грибами рода Candida, что свидетельствует о хроническом колите.

У наблюдавшихся пациентов с СРК в 95,8% случаев гистологически был выявлен хронический колит с выраженной и умеренной активностью патологического процесса, о чем свидетельствует наличие в собственной пластинке в воспалительном инфильтрате нейтрофильных и эозинофильных гранулоцитов.

В СОТК выявляли хронический колит с выраженной и умеренной атрофией кишечных желез, укорочением их длины, не достигавшим ее мышечной пластинки, расширением просвета кишечных желез с заполнением его альцианпозитивной слизью. Изменения собственной пластинки между кишечными железами характеризовались ее утолщением и частым обнаружением в ней эозинофильных и нейтрофильных гранулоцитов, хао-

Рис. 1. Слизистая оболочка толстой кишки при адаптационной норме. Окраска гематоксилином Эрлиха и эозин. Ув. 200

Рис. 2а. Слизистая оболочка толстой кишки при синдроме раздраженного кишечника. Хронический катаральный колит. Окраска гематоксилином Эрлиха и эозином. Ув. 200.

тично лежащих между плазмолимфоцитарными и коллагенобразующими соединительнотканными клетками.

Диспластические изменения эпителия кишечных желез и поверхностного эпителия разной степени выраженности при СРК можно объяснить возрастной тенденцией пациентов к развитию неопластических процессов, что подтверждается данными литературы и наших исследований (возраст более 70 лет, часто это были женщины, с продолжительностью запоров более 10 лет).

Обнаружение в дне кишечных желез СОТК у пациентов с СРК клеток Панета свидетельствует о наличии хронического воспалительного процесса, что согласуется с данными литературы [10, 13]. По мнению Л.Л. Капуллера [10] клетки Панета выявляются в СОТК при аденомах и раковых опухолях.

Выраженная клеточная инфильтрация в СОТК свидетельствует о хроническом воспалении, активизации иммунного ответа в собственной пластинке за счет лимфоцитов и фагоцитирующих клеток собственной пластинки, а также антитоксического и микрофагоцитирующего действия эозинофилов и нейтрофилов собственной пластинки, что может быть результатом антигенного воздействия бактериальной кишечной микрофлоры на СОТК. Полученные нами результаты исследования под- тверждаются данными других исследователей [1,3-5].

V.R.Mahida et al. [14], изучая субпопуляцию макрофагов в субэпителиальных отделах собственной пластинки неизмененной СОТК, обнаруживали крупные клетки с выраженной реакцией на кислую фосфатазу и неспецифическую эстеразу. Это свидетельствует о высокой антигенпрезентирующей способности макрофагов в ответ на проникновение в собственную пластинку различных антигенов, поддерживающих в ней выраженность воспаления.

Рис. 2б. Слизистая оболочка толстой кишки при синдроме раздраженного кишечника. Хронический катарально-фолликулярный колит. Окраска гематоксилином Эрлиха и эозином. Ув. 200.

Рис. 2в. Слизистая оболочка толстой кишки при синдроме раздраженного кишечника. Хронический катарально-геморрагический колит. Окраска гематоксилином Эрлиха и эозином. Ув. 200

лудочно-кишечного тракта [15, 16].

Заключение. На основании проведенного гистологического, гистохимического, микроскопического изучения 71 колонобиоптов у наблюдавшихся пациентов обоего пола с клиническим диагнозом: «Синдром раздраженного кишечника», были выявлены следующие заболевания слизистой оболочки толстой кишки: хронический катаральный колит (46,5%), хронический катарально-фолликулярный колит (19,7%), хронический катарльно-геморрагический колит (4,2%), а также тубулярная аденома (22,5%), фолликулярный илеит (8,5%). При этом СОТК часто была контаминирована кампилобактерами (67,6%), криптоспоридиями (28,2%), а также грибами рода Candida (50,7%). Полученные результаты могут указывать на хроническое воспаление в слизистой оболочке толстой кишки, что необходимо учитывать при дифференциальной диагностике заболевания.

Список литературы Патоморфология слизистой оболочки толстой кишки у больных с синдромом раздраженного кишечника

- Циммерман Я.С. Синдром раздраженной кишки. В кн.: Гастроэнтерология: руководство. - М: ГЕОТАР-Медиа, 2012, С. 267-289.

- Калинин А.В. Хронические колиты. В кн.: Гастроэнтерология игепатология: руководство для врачей под ред. А.В. Калинина, А.Ф. Логинова, А.И. Хазанова - 2-е изд. перераб. и доп. - М., МЕДПресс-информ. - С.358-372.

- Буторова Л.И. Синдром раздраженного кишечника: диагностика и лечение: руководство для врачей. В кн. «Гастроэнтерология и гепатология» Под ред. А.В. Калинина, А.Ф. Логинова, А.И. Хазанова - 2-е изд. перераб. и доп. - МЕДПрессинформ.- 2011. - С.302-326. В кн. «Гастроэнтерология и гепатология».

- Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В. Внутренние болезни. Система органов пищеварения: учебное пособие. - М.: МЕДПресс - информ, 2007, С. 516-532.

- Кешав С. Синдром раздраженной толстой кишки. В кн.: Наглядная гастроэнтерология: учебное пособ. /Пер. с англ. С.В. Демичева: Под ред. В.Т. Ивашкина. - М., ГЕОТАР-Медиа. - 2005. - С.78-79.

- Саркисов Д.С. Следует, наконец, отказаться от понятий «Функциональная болезнь», «функциональная патология» /Клин. мед. - 1998. - №3. -С.64-66.

- Кассирский И.А. О врачевании. Проблемы и раздумья. - М.: 1970.

- Василенко В.Х. Введение в клинику внутренних болезней. - М., 1985

- Серов В.В. От целлюлярной патологии Вирхова до молекулярной патологии сегодняшнего дня. Перспективные направления в изучении патогенеза: новые технологии диагностики и лечения в гастроэнтерологии/Тр. 28-й научн. конф. гастроэнтерол. - Смоленск. - М., 2000.- С.163-166.

- Аруин Л.И., Капуллер Л.Л., Исаков В.А. Морфологическая диагностика болезней желудка и кишечника.- М.: Триада-Х, 1998.- С.348-459.

- Щербаков И.Т., Леонтьева Н.И., Щербакова Э.Г., Хренников Б.Н. Гистологическая и морфометрическая характеристика слизистой оболочки разных отделов толстой кишки при адаптационной норме /Морфологические ведомости. - 2014, №2. - С. 89-98.

- Автандилов Г.Г. Основы количественной патологической анатомии. - М.: Медицина. - 2002.- 240 с.

- Morson B.C. Pathology of Crohn Disease// Clinies gastroenterology. - 1972. - 1-2 - P.265-278.

- Mahida Y.R. Immunological Aspects of Gastroenterology. -Из-во:Springer.-2001. -372с.

- Калинина Е.П., Чучалин А.Г., Грачева Н.М., Щербаков И.Т., Колганова Н.А., Аваков А.А., Соловьева А.И., Блохина Т.А., Угольнов С.П. Состояние микробной экологии и патоморфологические особенности слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта у больных с аллергическими заболеваниями органов дыхания и кожи /Poccийский гастроэнтерологический журнал. -1996, №1. - С. 1-9

- Пругло Ю.В., Кулмагамбетов А.О. Морфологические особенности системогенеза поражения желудочно-кишечного тракта при хроническом энтероколите/ Тр. Ленинградского общества патологоанатомов. - Вып. XXXI. - Л., 1990. - С.47-50.