Патопсихологические характеристики пациентов с двойным диагнозом в контексте суицидального поведения

Автор: Бохан Николай Александрович, Стоянова Ирина Яковлевна, Счастный Евгений Дмитриевич, Королев Андрей Александрович

Журнал: Суицидология @suicidology

Статья в выпуске: 2 (15) т.5, 2014 года.

Бесплатный доступ

С помощью стандартизованного интервью, патопсихологических проб и опросников выявления психической ригидности и параметров личностного потенциала обследовано 175 пациентов с экзогенно-органическими заболеваниями, невротической депрессией и сочетанием этих расстройств. Приведены результаты исследования патопсихологических проявлений у пациентов с двойным диагнозом в сравнении с пациентами одной нозологической принадлежности. Рассмотрены особенности параметров личностного потенциала и суицидального поведения.

Коморбидность психических заболеваний, патопсихологические симптомы, личностный потенциал, невротическая депрессия, экзогенно-органические заболевания головного мозга, психическая ригидность, качество жизни, суицидальное поведение

Короткий адрес: https://sciup.org/140141430

IDR: 140141430 | УДК: 616.895-008.441.44:159.9

Текст научной статьи Патопсихологические характеристики пациентов с двойным диагнозом в контексте суицидального поведения

В настоящее время интерес исследователей направлен на коморбидные формы психических заболеваний, которые именуются как «смешанные», «ассоциированные», «сочетанные» «заболевания с двойным диагнозом», «сопутствующие», «микст-патология» [3, 18]. Важность исследования данного вида нарушений здоровья определяется большим удельным весом сочетанных психических заболеваний в общей структуре психической патологии, полиморфизмом клинической картины, высокой вероятностью негативных последствий для жизнедеятельности пациента из-за их взаимовлияния [7, 16, 20, 23]. При этом среди многочисленных возможных микстов по своей социальной и медицинской значимости наиболее актуальными представляются сочетания пограничных психических расстройств, в частности, неврозов и экзогенно-органических заболеваний головного мозга [13, 17, 19]. И, если в научной периодике рассмотрены особенности личности и познавательных проявлений у пациентов при депрессивных расстройствах, органических нарушениях, то специфика лич- ностного функционирования при их сочетании остается не исследованной [1, 4, 8, 11, 12, 14, 22, 25-27].

Учитывая, что процесс верификации диагноза является одним из важнейших этапов лечебной работы в целом, а пациент с двойным диагнозом представляет в диагностическом отношении большую сложность, использование дополнительных параклинических методов исследования в таких случаях становится необходимым [21].

Цель исследования: выявление патопсихологических особенностей пациентов при сочетании психогенной депрессии и экзогенноорганических заболеваний головного мозга.

Материал и методы.

Методологической основой исследования явились концепции коморбидных форм психических заболеваний [3], психической ригидности [5] и личностного потенциала [9].

Исследование проводилось на базе Алтайской краевой клинической психиатрической больницы им. Ю.К. Эрдмана в отделении пограничных психических состояний. Выборку исследования составили пациенты 18-45 лет (средний возраст 32,2±2,4 года). Квалификация выявляемых расстройств проводилась в рамках действующей МКБ-10. Критерием включения в исследование являлись диагностические рубрики: «Кратковременная депрессивная реакция» (F43.20), «Пролонгированная депрессивная реакция» (F43.21), «Смешанная тревожная и депрессивная реакция» (F43.22) и «Органические, включая симптоматические, психические расстройства» (F06.6, F07.0).

В ходе работы все испытуемые были разделены на три группы. В первую вошли пациенты, страдающие только экзогенно-органическими заболеваниями головного мозга – n=37 (17 женщин и 20 мужчин). Вторую группу составили больные с депрессивными невротическими расстройствами – n=68 (18 мужчин и 40 женщин). Пациенты с сочетанной патологией экзогенно-органических расстройств и депрессии, возникшей вследствие клинически установленного психогенного воздействия, составили третью группу – n=38 (16 мужчин и 22 женщины). Помимо этого для направленного исследования личностного потенциала дополнительно было обследовано 32 пациента с сочетанной патологией (11 мужчин и 21 женщина).

Исследование проводилось до начала медикаментозной терапии и включало несколько этапов:

-

1. Верификация клинического диагноза осуществлялась врачом-психиатром. Изменение диагноза в процессе терапии являлось критерием исключения из исследования.

-

2. Пациенты, участвующие в исследовании, проходили процедуру комплексной психологической диагностики. Диагностическое обследование включало стандартизованное интервью, патопсихологические пробы (таблицы Шульте, счет по Крепелину, запоминание 10 слов, пиктограмма, исключение предметов, ассоциативная проба «60 слов») [15]. Для получения наиболее информативных данных о специфике личностной сферы и оценке личностного потенциала пациентов с сочетанной патологией были выбраны следующие психометрические методики. Томский опросник ригидности (ТОРЗ) применялся в качестве инструмента, нацеленного на комплексную диагностику психической ригидности как свойства личности, оказывающего значительное влияние на успешность социальной адаптации [5]. Также использовались опросник «Самоорганизации деятельности», направленный на диагностику сформированности навыков тактического планирования и стратегического целепола-

- гания и шкала «Удовлетворенность жизнью» Э. Динера [6, 10].

Статистическая обработка полученного материала производилась с помощью программ Statistica 10.0 и MS Excel 7.0. Применялся непараметрический критерий U Вилкоксона (Манна-Уитни), ранговый коэффициент корреляции Спирмена, множественный регрессионный анализ (учитывались связи, достоверные для p<0,05).

Анализ межгрупповых клинико - психологических различий показал, что в группе больных с сочетанной патологией отмечались более выраженные нарушения когнитивных процессов по сравнению с пациентами с монодиагнозом. Между этими группами установлены статистически значимые различия как по количественным, так и по качественным показателям.

Для пациентов третьей группы было свойственно более существенное снижение объема слухоречевой памяти, по сравнению с пациентами I и II групп. Так, в пробе на запоминание 10 слов больные с двойным диагнозом, по сравнению с пациентами других групп, воспроизводили достоверно меньшее количество слов в каждом предъявлении. Кроме того, у них чаще отмечалось нарушение динамики запоминания, феномены конфабуляции и персеверации (p≤0,05).

Значительными оказались и различия показателей произвольного внимания между больными разных групп. Пациенты одной нозологической принадлежности реже допускали пропуск и потерю цифры при выполнении таблиц Шульте, допускали меньше ошибок в счете по Крепелину, их внимание отличалось достаточной устойчивостью, меньшей истощае-мостью. У больных с коморбидной патологией отмечалось достоверно более выраженное сужение объема и снижение концентрации активного внимания.

Больные с сочетанной патологией характеризовались и определенной спецификой нарушений мышления. Достоверными оказались отличия при анализе операциональной и динамической стороны мышления между III и I, а также III и II группами. В рисунках «Пиктограммы» у больных с сочетанной патологией преобладали конкретные, стереотипные, фотографические образы. При исключении лишнего они чаще, чем пациенты других групп, использовали конкретные связи.

Проба на воспроизведение 60 слов показала выраженную замедленность протекания ассоциативных процессов у пациентов с сочетанной патологией. В группе пациентов с невротиче- ской депрессией данная особенность имела не столь выраженный характер, а среди пациентов с экзогенно-органическими расстройствами этот вид нарушений практически не отмечался.

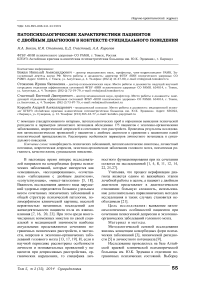

В процессе выполнения стандартизованного интервью пациенты с двойным диагнозом суицидальные намерения высказывали в 47,4% случаев, при депрессивных расстройствах – в 29,4%, а при органических заболеваниях данные проявления отмечались в 18,9% случаев (рис. 1) .

Рис. 1. Частота суицидальных намерений среди больных исследуемых групп, в %.

Полученные результаты, указывающие на более выраженные нарушения психических процессов в структуре патопсихологических симптомокомплексов, по нашему представлению, могут быть объяснены утяжелением клиники заболевания за счет взаимовлияния двух сопутствующих форм психической патологии, так как многие из выявленных нарушений характерны и для отдельно взятых нозологий, но в этих случаях проявляются в меньшей степени.

Учитывая, что выявленные нарушения характерны для всех трёх рассматриваемых групп, полученные данные были подвергнуты регрессионному анализу, который позволил установить характерный ряд патопсихологических нарушений для группы с сочетанной патологией, совокупность которых в процессе дифференциальной диагностики может носить прогностический характер. Так, уравнение множественной регрессии с целью прогноза сочетанных нарушений включает следующие показатели: количество слов, воспроизводимое после пятого предъявления, время поиска чисел по последней таблице Шульте, замедленность темпа мыслительной деятельности при выполнении ассоциативного эксперимента и актуализация конкретных признаков при исключении понятий, не соответствующих родовому признаку (r2=81%).

Таким образом, использование комплекса патопсихологических проб способствовало выделению специфичных дифференциально - диа- гностических маркеров, отличающих нарушения у пациентов при сочетанной патологии от таковых у пациентов с монодиагнозом.

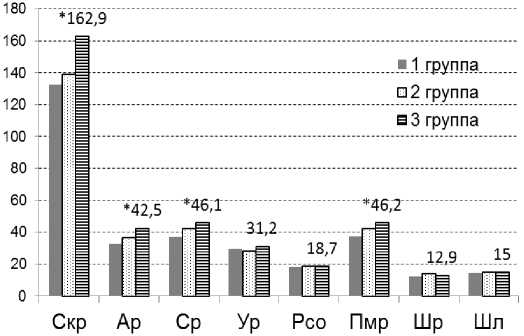

Высокий уровень психической ригидности свидетельствует о наличии склонности к персеверациям, навязчивостям, стереотипиям, упрямству, педантизму. Это неспособность при объективной необходимости изменить отношение, установку, мотивы, модус переживания. При оценке показателей опросника ТОРЗ были установлены значительные проявления психической ригидности в группах как с одним диагнозом, так и с коморбидной патологией. Однако согласно квартильной норме, степень проявлений психической ригидности в группах была различной. Так, пациенты 1 группы имели высокую степень выраженности психической ригидности по шкалам симптомоком-плекса ригидности (СКР) и ригидности как состояния (РСО). Во второй группе отмечались высокие показатели по шкалам СКР, сензитивной ригидности (СР), РСО и преморбидной ригидности (ПМР). В группе больных с сочетанной патологией высокая степень проявления психической ригидности была зафиксирована по всем основным шкалам, то есть характеризовалась тотальными проявлениями.

Межгрупповой анализ психической ригидности у больных с разными формами психической патологии показал, что пациенты, страдающие экзогенно-органическими заболеваниями головного мозга в сочетании с психогенной депрессией, отличались достоверно большей выраженностью проявлений СКР, актуальной ригидности (АР), СР, ПМР (рис. 2 ).

Примечание: * – р≤0,05

Рис. 2. Межгрупповые различия показателей психической ригидности у больных разных групп.

Преобладание у больных с коморбидной патологией симптомокомплекса ригидности указывает на выраженную склонность к проявлению широкого спектра фиксированных форм поведения, низкую флексибильность, недостаточную способность к интериоризации опыта и приобретению новых, более эффективных моделей поведения. Эти характеристики подтверждаются также более высокими показателями по шкале актуальной ригидности по сравнению с пациентами первой и второй групп. Кроме того, у пациентов с двойным диагнозом имеет место более выраженная степень установочной ригидности (УР), что заметно осложняет процесс принятия ими решений, затрудняет способность объективно оценивать свое поведение и изменять его в соответствии с меняющимися условиями среды. Описанные особенности способствуют проявлению неэффективных паттернов поведения, а также резистентности к психотерапевтическому воздействию.

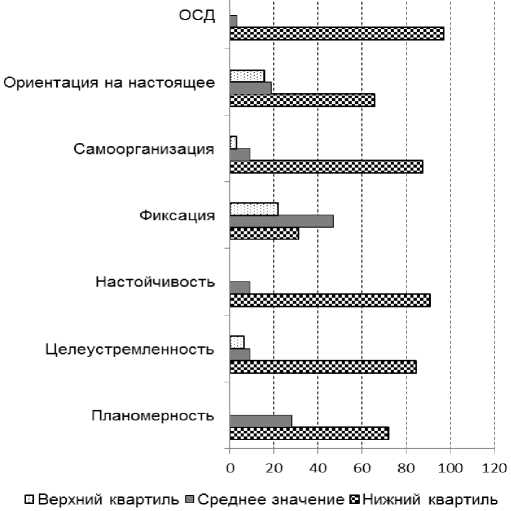

Для получения данных о специфике личностного потенциала у пациентов с сочетанием невротической депрессией и ЭОЗГМ использован опросник самоорганизации деятельности (рис. 3 ).

Рис. 3. Процентное соотношение показателей методики «Опросник самоорганизации деятельности» у пациентов с коморбидной патологией.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что у подавляющего числа пациентов показатели большинства шкал, включая общий суммарный показатель, соответствуют нижнему квартилю. Это отражает недостаточную развитость навыков планирования, подверженность планов частой смене, снижение волевых усилий. Для пациентов характерна общая неорганизованность деятельности, что является значимым препятствием для достижения поставленных целей и развития собственного потенциала. Однако все описанные характеристики могут быть компенсированы за счет достаточно выраженной тенденции к фиксации. Так, полученные по этому показателю данные хоть и указывают на трудности в выборе альтернатив при принятии решений, однако могут усилить социальное функционирование пациентов за счет определенной настойчивости. Важным фактором в этом аспекте может стать окружение пациента, помогая ему в реализации планов.

Показатели по методике «Удовлетворенность качеством жизни» у пациентов с сочетанием невротической депрессии и ЭОЗГМ в большинстве случаев (81,3%) соответствовали нижнему квартилю, среднее значение было характерно лишь для 18,7% испытуемых, высокие показатели диагностированы не были.

Полученные результаты указывают на низкую степень удовлетворенности жизнью пациентов с сочетанной патологией, что ведет к редукции жизненных установок, трудностям в формировании целей и снижению профессиональной перспективы.

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о наличии выраженной патопсихологической симптоматики, усилению суицидального поведения и дефиците личностного потенциала у пациентов с сочетанной патологией экзогенно-органических расстройств и невротической депрессии. Психокоррекционная работа с больными, страдающими сочетанными психическими расстройствами, требует разработки специальных реабилитационных программ [2].