Патриотизм глазами современной молодежи Карелии: анализ эссе школьников и студентов

Автор: Милюкова Ирина Александровна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Социология. Философия

Статья в выпуске: 4 (97), 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье даны результаты контент-анализа эссе старшеклассников и студентов Карелии на тему «Патриотизм в жизни современной российской молодежи». В ходе исследования, осуществленного в 2008 году, были систематизированы доминирующие представления учащейся молодежи о природе и сущности патриотизма, оценен статус ценностей патриотизма в системе духовно-нравственных ориентаций молодых людей, определено их отношение к современным методам патриотического воспитания граждан.

Социология молодежи, патриотизм, патриотическое воспитание, ценностные ориентации, качественные методы в социологии

Короткий адрес: https://sciup.org/14749488

IDR: 14749488 | УДК: 316.334.3

Текст научной статьи Патриотизм глазами современной молодежи Карелии: анализ эссе школьников и студентов

В основу статьи положены результаты контент-анализа 339 эссе старшеклассников и студентов Карелии на тему «Патриотизм в жизни современной российской молодежи». Основной целью исследования, проведенного в рамках социологического мониторинга Министерства образования РК в 2008 году, было изучение статуса и содержания ценностей патриотизма в системе духовно-нравственных ориентаций современной молодежи. Анализ эссе позволил выявить многообразие представлений молодых людей о природе и сущности патриотизма; определить место и роль Родины в системе ценностей патриотизма учащейся молодежи; оценить уровень развитости ценностей патриотизма у молодого поколения и их отношение к современным формам и методам патриотического воспитания граждан. Полученные результаты сопоставляются и сравниваются с количественными данными, полученными в ходе анкетирования старшеклассников на первом этапе мониторинга в 2007 году.

Проблематика патриотизма в современном публичном и повседневном дискурсе становится все более и более популярной. В одном из своих выступлений премьер-министр РФ В. В. Путин назвал патриотизм исконной ценностью россиян, опорной точкой консолидации российского общества, источником силы и стойкости народа, способного на великие свершения [7; 4]. На протяжении многих веков патриотизм в России являлся важнейшей формой социальной связи, закрепляясь в общественном сознании в качестве высшей идеи, способной сплачивать весь народ для решения сложных задач социальноэкономического и политического характера. Особенно это важно в условиях кардинальных качественных перемен, когда активно формируются новые ценности, а старые наполняются новым содержанием.

В то же время в современной социальнополитической жизни трудно найти более неоднозначное понятие, вызывающее столь эмоциональные дискуссии как среди публицистов, так

и среди ученых [3], [4], [8]. Так, любовь к Родине можно рассматривать через призму этнических, классовых, гражданских или государственных интересов. Поэтому становление и формирование патриотизма как духовнообразующей ценности сопровождается поисками адекватной идеологической направленности этого феномена. В современном научном дискурсе более или менее четко просматриваются несколько различающихся между собой теоретических подходов к пониманию природы и сущностных характеристик патриотизма:

-

• гражданский патриотизм как любовь к стране рождения и/или проживания, как ответственность граждан за судьбу Отечества;

-

• этнический патриотизм как любовь прежде всего к своему народу (этнической группе), знание и уважение его истории, языка и культуры;

-

• государственный патриотизм , который сочетает любовь к стране с обязательным уважением государственной власти, с готовностью индивида беспрекословно выполнять свои конституционные обязанности и при необходимости жертвовать личными интересами во имя интересов общегосударственных;

-

• либеральный патриотизм как абстрактный гуманизм или любовь ко всему человечеству, безотносительно к какому-либо конкретному народу или стране.

Понятно, что описанные выше варианты патриотизма – это не более чем упрощенные теоретические модели, некие «идеальные типы» (М. Вебер), в реальной жизни они активно взаимодействуют и пересекаются друг с другом. Но в то же время эти модели весьма точно схватывают самую суть различных пониманий патриотизма как социального феномена.

В широком смысле слова патриотизм понимается как общественный и нравственный принцип, характеризующий отношение граждан к своей стране. В жизни это отношение проявляется в сложном комплексе чувств, знаний и ценностных ориентаций, установок и действий, обычно артикулируемых как любовь к Родине [5; 67].

Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации, утвержденная Правительством РФ в 2003 году, трактует патриотизм как особую направленность социального поведения граждан, предполагающую приоритет общественных и государственных начал над индивидуальными и узкокорпоративными интересами личности или группы [2]. Патриотизм – это сознательно и добровольно принимаемая позиция граждан, в которой приоритет общественного, государственного выступает не ограничением, а стимулом индивидуальной свободы и условием всестороннего развития гражданского общества. Разработанная на основе данной концепции «Программа патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2006–2010 гг.» нацелена именно на формирование данного типа социального поведения граждан [1].

В Карелии также разработана концепция и активно осуществляется региональная целевая программа « Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Республики Карелия, на 2008 – 2011 гг. », в которой патриотическое воспитание рассматривается как важный стабилизирующий фактор социально-экономического развития республики на современном этапе. Главное внимание в этой программе уделяется работе с молодежью, что не случайно. Активный поиск жизненных целей российской молодежи, форм ее самореализации происходит в условиях идеологического плюрализма и социальной неопределенности, а это зачастую лишает молодежь необходимых общественно значимых ориентиров. Культура патриотизма может помочь молодежи увидеть такие ориентиры, даст толчок к духовному совершенствованию и основу для гражданской консолидации.

Чтобы оценить эффективность воздействия программы на «выходе», необходимо иметь четкое представление о «входе», другими словами, отчетливо понимать, какое место ценности патриотизма занимают в жизни молодого поколения до начала действия программы. Тогда те изменения, которые могут происходить в сознании и поведении молодых людей, можно будет с высокой долей вероятности связать с целенаправленным воздействием данной программы. Именно поэтому Министерство образования РК предложило включить в региональную целевую программу патриотического воспитания проведение регулярных социологических исследований учащейся молодежи в режиме мониторинга.

Анкетирование старшеклассников, проведенное в марте – апреле 2007 года, явилось начальным этапом широкомасштабного социологического мониторинга, основная цель которого – оценить динамику изменений в содержании и статусе ценностей патриотизма в системе духовно-нравственных ориентаций учащейся молодежи Республики Карелия1. Данные, полученные в ходе анкетирования старшеклассников, позволили:

-

1. Определить, какое содержание вкладывают в понимание патриотизма современные 11-клас-сники Карелии и какое место он занимает в системе их ценностей.

-

2. Оценить отношение старшеклассников к армии и степень их готовности исполнять свой воинский долг.

-

3. Выяснить представления учащейся молодежи о политике, их политические ориентации и гражданские установки.

-

4. Определить формы и степень социальной активности старшеклассников Карелии.

-

5. Проанализировать этнические установки 11-классников Карелии и оценить уровень их этнической толерантности.

-

6. Получить представление о наиболее важных социальных проблемах современной учащейся молодежи.

В целом результаты анкетирования показали, что ценности Родины и патриотизма занимают хотя и не самое высокое, но вполне устойчивое место в системе ценностных ориентаций учащейся молодежи [6]. Практически все опрошенные молодые люди (93 %) гордятся тем, что они граждане России, подавляющее большинство из них (83 %) планируют жить в своей родной стране и трудиться на ее благо, почти две трети (61,2 %) считают службу в армии делом чести любого уважающего себя мужчины и участвуют в различных формах ученического самоуправления. В то же время анкетирование позволило выявить наиболее существенные болевые точки в духовно-нравственном воспитании учащейся молодежи. Это прежде всего формирование бережного и внимательного отношения к историческому прошлому своей страны; профилактика нетерпимости и экстремизма; целенаправленное формирование межэтнической толерантности и правовой культуры у подростков.

Через год, в марте – апреле 2008 года, было проведено новое исследование, целью которого было уточнение и углубление данных об отношении современной молодежи к ценностям патриотизма, полученных в ходе анкетирования на первом этапе мониторинга. В качестве основного метода на этот раз был выбран метод эссе – сочинения небольшого объема, выражающего личностное отношение к проблеме. Молодым людям предлагалось письменно высказаться на тему «Патриотизм в жизни современной российской молодежи». Объектом исследования были ученики 11-х классов средних школ и студенты вузов (ПетрГУ и КГПУ). В общей совокупности было собрано и проанализировано 339 эссе, из них 232 написаны школьниками и 107 – студентами. Так как исследование имело качественный характер, то выборочная совокупность формировалась внестатистическим методом: в нее целенаправленно отбирались разные типы школ – «столичные», районные и сельские, и разные типы классов – лицейские и «обычные». Из десяти выбранных нами школ подавляющее большинство, а именно восемь, участвовали в первом этапе мониторинга. Что касается студенческой выборки, то в нее вошли группы различных специальностей (гуманитарных, естественных и технических) и разных курсов («младшие» – «старшие»). В исследовании приняли участие 120 юношей и 219 девушек. Средний возраст школьников составил 16,7 года, студентов – 19,4 года. По этнической принадлежности большинство (82 %) отнесли себя к русским, представителей финноугорских народов среди школьников оказалось около 11 %, среди студентов – 6 %.

Для анализа текстов сочинений использовались методы как качественного, так и количественного анализа. Полученные данные кодирова- лись и обрабатывались в программах Excel и SPSS. Основными категориями количественнокачественного анализа были выбраны следующие:

-

• представления молодых людей о природе и сущности патриотизма;

-

• место и роль Родины в системе ценностей патриотизма учащейся молодежи;

-

• оценка и самооценка уровня развитости и сформированности ценностей патриотизма (как у самого себя, так и молодого поколения в целом);

-

• отношение к системе патриотического воспитания граждан.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ О ПРИРОДЕ И СУЩНОСТИ ПАТРИОТИЗМА

«Среди множества благородных чувств, которые может испытывать человек, есть замечательное чувство патриотизма. Оно, как мне кажется, не возникает в сердце человека однажды. Любовь к родному дому, городу, стране передается с молоком матери, а позже с возрастом приходит осознание своего единства с Родиной» (эссе № 2)2.

Результаты контент-анализа эссе во многом совпадают с результатами анкетирования на первом этапе мониторинга. Например, и в том, и в другом случае наиболее распространенным среди учащейся молодежи оказалось гражданское понимание сущности патриотизма: 58 % школьников и 54 % студентов понимают патриотизм как любовь и ответственность за судьбу своего Отечества, как стремление трудиться на его благо, готовность к защите его интересов. « Настоящие патриоты… прикладывают все усилия, чтобы их страна жила и процветала » (эссе № 139). Причем для некоторых – это совершенно бескорыстная любовь, не требующая ответных доказательств: « Во влюбленном состоянии человеку присуще совершать добрые поступки по отношению к другому человеку, при этом он не требует от другого ответного действия. Так же дело обстоит и с патриотизмом, т. е. человек трудится, совершает благие дела, не требуя ничего взамен от Родины, на мой взгляд, это и является проявлением патриотизма» (эссе № 80). Другие же, и их большинство, ждут поддержки и защиты от своего Отечества в обмен на готовность верой и правдой служить ему: «Гражданин должен выполнять обязанности перед Родиной, он обязан отдать долг перед Родиной (воинская служба). Но и мое государство должно выполнять свои обязанности, оно должно меня защищать, а я не чувствую этой защиты» (эссе № 76).

На втором месте по распространенности находится так называемый «этнический патриотизм»: «Патриотизм – это чувство единства к “своим”, это любовь и уважение к своему народу, знание его культуры и следование его традициям» (эссе № 214). Чаще всего в сознании молодежи любовь к своему народу тесно увязывается с любовью ко всему «большому» Отечеству, а этничность органично «вписывается» в единое российское гражданство. «Россия – великая держава! Мы живем в стране, которая занимает 1/6 часть суши, в стране, где по соседству проживают люди многих национальностей, но у всех нас есть одно общее – мы живем в сильной стране, независимой, богатой… людьми с широкой, как просторы нашей Родины, душой» (эссе № 107).

В то же время в своих крайних проявлениях «этнический патриотизм» может превращаться в национализм и шовинизм. « Быть патриотом – это защищать, прежде всего, свою национальность, ее интересы от других …» (эссе № 216). К счастью, таких суждений в общей массе – считанные единицы. Напротив, в эссе, особенно школьников, активно осуждаются любые проявления национализма как не имеющие ничего общего с настоящим патриотизмом: «Если взглянуть на современную молодежь, то, на их взгляд, патриоты – это люди, которые называют себя скинхедами. А на мой взгляд, это националисты, которые только позорят и опускают Россию. Это не проявление патриотизма, а просто способ выделиться из толпы» (эссе № 4). «Многие молодые люди неправильно понимают патриотизм, некоторые считают, что если они плохо относятся к другим странам, нетерпимы к иностранцам, то они патриоты, конечно, это не так. Патриотизм – светлое чувство, как сострадание» (эссе № 7).

«Либеральный патриотизм» , при котором любовь к своему Отечеству утрачивает смысл, так как границы Отечества размываются или становятся предельно широкими, не нашел широкой поддержки среди учащейся молодежи, хотя подобные рассуждения можно встретить в той или иной форме примерно в 4 % эссе. «И вообще, я бы не хотела всю жизнь прожить в какой-то одной стране. Я люблю путешествовать, поэтому для меня Родина – это весь мир» (эссе № 217) .

Представления молодых людей о природе и сущности патриотизма напрямую отражаются и в тех примерах проявления патриотизма, которые они приводят в своих сочинениях. В качестве наиболее типичных и многочисленных примеров большинство назвали проявления массового героизма в годы Великой Отечественной войны, исполнение гражданского долга в Вооруженных силах, спортивные победы на международных соревнованиях и добросовестную деятельность граждан на «трудовом поприще». Конечно, не обошлось без упоминания «боления» за российскую сборную по футболу и победы Димы Билана на конкурсе «Евровидение». Но встречались и другие, менее привычные, примеры любви к Отечеству, например, « отказ от употребления иностранных слов в разговорной речи », « предпочтение российских товаров иностранным »,

« флаги на домах », « большое количество детей в семье », « отчисление налогов », « не брать взятки », « соблюдение чистоты города ».

Любопытно отметить, что школьники при ответе на этот вопрос были гораздо более обстоятельны, чем студенты, они активно называли имена конкретных людей, которых считают истинными патриотами России. Чаще других звучали фамилии героев Великой Отечественной войны (Космодемьянская, Матросов, Ригачин, Гастелло, Мерецков, Жуков, Рокоссовский), чуть реже – имена полководцев и известных деятелей дореволюционной России (Александр Невский, Суворов, Кутузов, Минин и Пожарский). Активно назывались и имена известных русских писателей и поэтов – А. Ахматовой, С. Есенина, А. Пушкина, М. Лермонтова, М. Цветаевой, Л. Толстого и других, чья жизнь и творчество, по мнению ребят, являются ярким примером бескорыстного служения Отечеству и своему народу. А несколько школьников (6 человек) написали, что ярким примером патриотизма для них является деятельность президента РФ, ведь «президент отдает часть своей жизни во благо Родины» (эссе № 95).

В целом же можно с удовлетворением отметить, что патриотизм понимается молодыми людьми не только на уровне чувств и эмоций (хотя такое понимание и преобладает), но и напрямую связывается с активной деятельностью индивида на благо своего Отечества, с его конкретными поступками во имя общих интересов. В большинстве эссе патриотизм рассматривается как социокультурное явление духовной жизни общества, основанное на эмоциональной и рациональной идентификации личности с данным обществом, выражающейся в любви к «большой» и «малой» Родине, в чувстве общности, единства, солидарности с другими членами общества, сопричастности к их судьбе, готовности к практической деятельности для защиты общих интересов.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РОДИНЕ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ ПАТРИОТИЗМА МОЛОДЕЖИ

«Иметь Родину очень важно, так как это то место, куда ты всегда можешь вернуться. Родина – это твой дом» (эссе № 94).

Подавляющее большинство молодых людей, написавших эссе, уверены, что «иметь Родину, родной уголок, родную землю очень важно» для любого человека. «Родина должна быть у каждого, иначе человек неполноценен, он даже не знает, кто он и откуда» (эссе № 1). «Не иметь Родины – это не иметь детства, ценностей, традиций…» (эссе № 20). Впрочем, среди нескольких сот собранных сочинений нам все-таки встретились четыре эссе, авторы которых уверяют, что Родина им не нужна. «Человеку не важно иметь Родину. Для меня более важно иметь семью, друзей, которые могут прожи- вать в любом месте в мире. Меня всегда будет тянуть туда, где будут находиться они, где у меня будет работа, перспективы развития, но в любом случае не туда, где я родилась» (эссе № 60). «Сейчас все больше требуется переезжать, поэтому современному человеку лучше не иметь Родины, чтобы не скучать по ней» (эссе № 27). Но если внимательно проанализировать тексты эссе, то понятно, что и этим молодым людям Родина оказывается жизненно необходимой, только либо они называют это по-другому, либо почему-то не хотят в этом признаваться.

Если патриотизм в сознании большинства молодых людей имеет неявную идеологическую окраску и, как правило, связывается с государством и политической системой страны, то понятие Родины воспринимается идеологически нейтрально, а потому более личностно и эмоционально. «Для себя я довольно четко развожу понятия “Страна Россия” и “Родина”. В самом деле, я патриот страны, хочу, чтобы Россия звучала гордо, но… я вполне смогу стать патриотом Англии, если туда перееду, это же будет моя страна, а я – ее часть, так что я захочу помочь ей. Но вот Родиной моей всегда будет Россия… Родина – это ощущение комфорта, что-то подсознательное. И Родина во всем. Я был за рубежом зимой. Мне не хватает там грязного талого снега, и не потому, что нечем поиграть в снежки, просто все не так… » (эссе № 20).

Понятие патриотизма зачастую связывается молодыми людьми только с прошлым, например, с Великой Отечественной войной, с советскими достижениями, с тем, к чему нынешнее поколение прямого отношения не имеет. Говоря о патриотизме, большинство вспоминало большую cтрану, сильную или не очень, с ее достижениями или проблемами, но при этом весьма «далекую», а потому – не в полной мере «свою». Родина же для молодых людей – это не прошлое, это их настоящее и будущее, это то, что близко, знакомо, понятно, а потому очень дорого: «…только на Родине человек может ощущать себя комфортно» (эссе № 14). « Родина дает чувство уверенности, стабильности, защищенности, причастности» (эссе № 17). Когда ребята пишут о Родине, нередко меняется даже сам тон и стиль их высказываний, он становится более «мягким», «интимным», трогательно-сентиментальным. «Настоящий Патриотизм уходит в прошлое. Родина же еще остается ценностью, но все чаще люди покидают родные места…» (эссе № 32).

Без сомнения, для многих Родина имеет культурно-историческое и духовно-нравственное значение, она связывает человека с его корнями, с историей и культурой своего народа, с его «коллективной душой». «Родина – это то место, которое ты любишь, так как оно тебе дало возможность появиться на свет, воспитало тебя, сделало человеком. Иногда люди отказываются от Родины. Но… современный человек обязательно должен иметь Родину, так как это от- ражает… его нравственный уровень. Это кусочек души, куда хочется вернуться» (эссе № 88).

Тогда как патриотизм для многих не более чем просто « красивое слово, спущенное сверху », Родина вполне конкретна и подразумевает определенное место на земле, куда всегда можно вернуться: «Родина – это как родной дом. Человек чувствует принадлежность к тому месту, где он живет» (эссе № 28). «Человек должен знать и чувствовать, что где-то есть место, где его всегда ждут и где он будет счастлив» (эссе № 25) . Родина, как любящая мать, « всегда простит и примет тех, кто однажды ее покинул ».

Анализ школьных и студенческих сочинений свидетельствует, что понятие Родины для молодых людей ассоциируется главным образом с Россией и с «малой Родиной» – тем городом или поселком, в котором они родились или на данный момент живут (см. таблицу).

Представления учащейся молодежи

|

о Родине (по результатам анализа эссе) |

||

|

Представления о Родине |

Школьники, % |

Студенты, % |

|

Россия |

41,4 |

38,3 |

|

это город / поселок, в котором я живу |

31,5 |

36,4 |

|

это моя семья, друзья, близкие люди |

6,9 |

11,2 |

|

это прежде всего мой народ, его история, язык, культура, |

1,3 |

4,7 |

|

это любое место в мире, где я чувствую себя защищенным |

1,3 |

1,9 |

|

трудно определить или нет ответа |

17,6 |

7,5 |

Любопытно отметить, что на представления о Родине весьма существенное влияние оказывает место жительства респондента. Среди школьников из районов и особенно – ребят из сельских школ ярко проявляется так называемый «локальный патриотизм» (иногда его называют «местечковым») – понятие Родины значительно чаще увязывается в сознании с тем поселком или городком, в котором живет в данный момент респондент. «Не понимаю, как можно любить Москву, президента, любить то, что абсолютно не знаешь!» (эссе № 15). «Да, Родина – это важно. У меня это маленький поселок в глубине Карелии, Родина – это там, где все знакомо, где радует глаз, и от нахождения там получаешь такой кайф» (эссе № 64).

Конечно, было бы нелогично только противопоставлять понятия патриотизма и Родины, ведь в сознании многих молодых людей они вполне органично взаимосвязаны и дополняют друг друга. «Важно иметь Родину каждому человеку. Есть какая-то внутренняя забота, которая помогает, выручает, поддерживает тебя. Без Родины трудно, так человек может скитаться по странам, но так и не изведать такого чувства, как патриотизм. Достаточно только выйти на улицу, присмотреться к людям, если бы не было патриотизма, страна давно бы уже развалилась, а тут происходит что-то вроде взаимоподдержки со стороны людей и со стороны государства. Мне кажется, нет такого человека, который не любит свою Родину» (эссе № 91).

Именно любовь к Родине представляется молодым людям сильнейшим мотивом для активной созидательной деятельности человека по реализации интересов своего Отечества. « Мне кажется, в любое время понятие Родины, пусть "малой", будет цениться. Особенно в России. Мы так выросли, нас так воспитали… И такие чувства сохраняются, может, просто не так активно проявляются. Именно это и должно давать стимул к сознательной деятельности на благо России, и это важно» (эссе № 89).

Но эффективным стимулом к созидательной деятельности эта любовь может стать только тогда, когда есть твердая уверенность в том, что Родина никогда не оставит своих «детей», ни в радости, ни в трудную минуту. «Мне было тяжело, но я шел. Мне никогда не приходилось сомневаться, куда я иду. Я просто это знал. Я шел к Родине и до сих пор иду к ней. Родина живет во мне, а я живу в Родине… Я твердо знаю, что не продам ее недругам, но не знаю, не продаст ли она меня…» (эссе № 64). Без надежды и веры нет любви, а без любви не может быть и патриотизма.

ОЦЕНКА И САМООЦЕНКА УРОВНЯ СФОРМИРО-ВАННОСТИ И РАЗВИТОСТИ ЦЕННОСТЕЙ ПАТРИОТИЗМА У МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

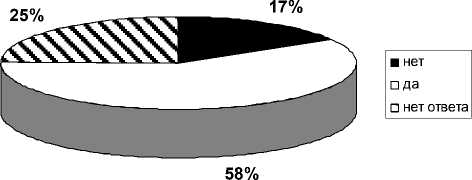

Широко распространенное сегодня в публицистике мнение о невысоком уровне «патриотичности» современной российской молодежи стало уже настолько общим местом, что даже широко не дискутируется. Если молодые люди не идут служить в российскую армию или не остаются работать в родном селе, значит, им явно не хватает «патриотичности». А что думают по этому поводу сами молодые люди? В среднем только каждый второй из участвовавших в исследовании молодых людей (58 %) (среди школьников их несколько больше, среди студентов – несколько меньше) решился назвать себя патриотом (см. рисунок).

Можете ли Вы назвать себя патриотом

Самооценка учащихся своего уровня «патриотичности»

Каждый четвертый респондент (25 %) затруднился дать однозначный ответ, особенно много среди них девушек: «Это трудный вопрос, потому что в обыденной жизни редко над этим задумываешься» (эссе № 92). Как показывают результаты исследования, на уровень самооценки серьезное влияние оказывает место жительства респондента: если на селе причислили себя к патриотам 63 % школьников, в районных городах – 58 %, то в Петрозаводске – уже только 50 %. Но дело здесь даже не столько в конкретных цифрах, сколько во внутренних причинах и мотивах, по которым молодые люди относят либо не относят себя к патриотам. Причины «патриотичности», несмотря на некоторое разнообразие, в большинстве своем концентрируются вокруг чувства любви и уважения к своей Родине и готовности трудиться на ее благо. «Да, я люблю Карелию, люблю родное село, участвую в деятельности по его благоустройству» (эссе № 64). Кто-то из ребят гордится родной культурой и историей, кто-то – своими «корнями», а кто-то восхищается уникальностью России и ее своеобразием. «Наша страна самая особенная и своеобразная из всех, и это мне нравится» (эссе № 25). « Я горжусь своей великой страной, верю, что, несмотря на все трудности, она займет достойное место в международной системе » (эссе № 17). Для некоторых любовь к Родине кажется самоочевидной и естественной для любого человека. «Жить в стране, имеющей великую историю, культуру... в стране, где родились и выросли многие поколения людей, родственников и где вырос ты сам, и не быть патриотом, даже если у этой страны недостатков и проблем тоже немало, должно быть стыдно» (эссе № 107). Поэтому иногда эти любовь и вера принимают в определенной степени иррациональный характер. Критически оценивая происходящее в современной России, многие молодые люди не перестают любить ее, принимая такой, какая она есть. Не будучи самым лучшим, для них Отечество все равно остается единственным и именно потому – любимым. «Я люблю свою Родину, свой народ, свою культуру со всеми их достоинствами и недостатками» (эссе № 15).

Для большинства из тех, кто причислил себя к патриотам, недопустимо покидать Родину, они потому и считают себя патриотами, что планируют жить и работать здесь, в России. «Я люблю эту может и не совсем совершенную страну. Я не хочу из нее уезжать ни за какие деньги» (эссе № 183).

Причины, по которым молодые люди не захотели или не смогли назвать себя патриотами, оказались более многочисленными и более разнообразными.

Первая, самая частая причина в этом ряду – невозможность любить страну, в которой столь многое вызывает неприятие, особенно в сравнении с «цивилизованными» странами. «Я не могу называть себя патриотом той страны, которая не уважает своих граждан...» (эссе № 30). «Быть патриотом в нашей стране, когда творится “непонятно что ”, очень сложно. В нашей стране забыли о главном: о том, что человек является ценностью... Как можно любить такую страну?» (эссе № 43). Совершенно очевидно, что при таком подходе в сознании молодого человека государство и страна, власть и народ прочно соединяются в единое целое, а любовь к Отечеству обязательно включает в себя уважение к существующей в стране власти.

А вот отношение к власти , судя по сочинениям, у многих молодых людей, как среди студенческой молодежи, так и среди школьников, весьма и весьма критическое. «Мне не нравится политика страны, законы, конституция, отношение государства к народу» (эссе № 72). «Наше правительство - это те люди, за которых умереть было бы стыдно » (эссе № 221). «К сожалению, с нашим государством и нашей политикой называть себя патриотом просто глупо!» (эссе № 98).

Впрочем, точно такое же неприятие у некоторых молодых людей вызывают не только политики и политика, но и сами россияне, их уровень культуры, манера поведения: « Сегодня я встречаю все больше и больше соотечественников, которые не вызывают у меня никакого уважения и даже желания вступить с ними в контакт. Если я перестаю любить русских людей, как я могу любить Россию?» (эссе № 34).

Правда, при этом следует заметить, что немалая часть сочинений из этой категории «кри-тиков-(не)патриотов» проникнута настолько искренней и пронзительной болью за происходящее в России, что можно с высокой степенью вероятности утверждать: только настоящий патриот мог написать так. «Я очень люблю свою родину, каждый камень, каждый листок и цветок и даже каждую снежинку в бесчисленных снегах. Но как же сохранить эту любовь, когда я вижу беспредел, что творится вокруг? Почему же в столь прекрасной стране, как Россия, столь ужасное государство? Почему сейчас хорошо живут только те, кто обманывает и кто крадет? Хорошо любить свое Отечество, находясь где-нибудь за границей в собственном жилом доме и со всеми доставками. А как же любить родину тем, у кого чиновники отбирают квартиры и выкидывают на улицу с детьми, тем, которые жизнь свою отдали государству, а сейчас берегут каждую копейку с мизерной пенсии? Сложно сказать, как быть патриотом и как им стать...» (эссе № 67).

В некоторых сочинениях отчетливо просматривается чисто рациональное, можно даже сказать, потребительское отношение современных молодых людей к Отечеству – любить страну можно только за что-то. Следовательно, если Родина мало что дает тебе лично, то какой смысл быть ее патриотом? И это еще одна, до- вольно частая причина для отказа назвать себя патриотом. «Ничего хорошего эта страна для меня и окружающих не сделала. Все условия проживания в этой стране не позволяют мне быть патриотом» (эссе № 25). «Как я могу быть патриотом своей страны? За что? За трубы комбината, которые портят и так плохое здоровье? Или за спортивные секции, где инвентарь ел е-еле доживает уже второе столетие? Молодежь находит развлечение в курении или алкоголе, потому что делать больше нечего» (эссе № 71).

Неудовлетворенность ситуацией в стране и своим собственным положением, прежде всего социально-экономическим, нередко порождает у молодых людей желание навсегда уехать из России . «Почему люди уезжают из России - плохо жить, не нравятся люди, окружающие их, низкий уровень жизни. Патриотизм и экономическое благополучие страны тесно взаимосвязаны» (эссе № 95). «Если появится возможность, я уеду из страны туда, где мне будет комфортно жить» (эссе № 31).

С другой стороны, не менее часто молодые люди пишут в сочинениях о полной невозможности для них уехать из России навсегда: «Я не очень довольна тем, что есть в России на данный момент. Однако я не представляю жизни за границей. Мне чуждо восприятие мира и жизни всех иностранцев» (эссе № 58). Впрочем, даже в тех сочинениях, где молодежь говорит о своей готовности покинуть страну, чаще всего чувствуется некоторое сожаление и боль возможного расставания с Родиной. «Я всегда буду думать о своей стране, она мне не будет безразлична, даже если я буду жить далеко от нее» (эссе № 33).

Надо отметить, что молодежь относится критически не только к правительству и стране, она критически оценивает и саму себя. Не столь уж редко молодые люди отказывались назвать себя патриотами потому, что, по их мнению, уровень их личного сознания и поведения не соответствует в полной мере необходимым критериям «истинного патриота». «Трудно называть себя патриотом, когда ты плохо знаешь историю своей страны, когда с большей радостью ты покупаешь в магазинах товары импорта, а производимые в твоей стране обходишь стороной» (эссе № 49). «Я не чувствую себя готовым пожертвовать чем-то ради этой страны, не ощущаю необходимости прожить в ней до конца жизни» (эссе № 183). С присущим юношеству максимализмом молодые люди иногда ставят очень высокую планку: « Чтобы считать себя патриотом, нужно быть таким же, как Матросов, Ахматова, - совершить "большой" поступок» (эссе № 193). «Я очень сильно люблю свою Родину, но я не совершила еще ни одного подвига» (эссе № 115).

Анализ сочинений позволил также выделить среди респондентов группу молодых людей, у которых сами слова «патриотизм», «патриот» вызывают определенную неприязнь и неприятие. Кто-то серьезно полагает, что патриотизм ведет к росту нетерпимости в обществе, потому что «подразумевает обязательное противостояние "своих" и "чужих", "их" и "нас"» (эссе № 15). Кто-то уверен, что патриотические чувства настолько интимны и личностны, что публично о них говорить просто неприлично, а излишне «напористые» попытки государства «привить» патриотические настроения молодежи зачастую приводят к обратному результату: «Еще недавно я считала себя патриотом, но теперь это слово приобрело для меня оттенок пафоса и фальшивки» (эссе № 34).

В среднем, по результатам контент-анализа эссе, каждый пятый студент (19,6 %) и каждый шестой школьник (15,1 %) отказались отнести себя к патриотам по тем или иным причинам. При этом, как мы видели, некоторых из них вполне допустимо называть патриотами, так как они искренне любят и переживают за свою страну, ощущают ответственность за ее судьбу, хотя их чувства и выражаются в эссе весьма противоречиво.

Но вот в оценках уровня патриотичности собственного поколения большинство авторов эссе оказались гораздо более строгими: только каждый четвертый (27 %) согласился, что современной российской молодежи присущ патриотизм, в то время как о себе так сказал каждый второй! «Я считаю, что сейчас очень трудно найти настоящего патриота. По-моему, патриоты в наше время – это только то поколение, которое прошло Великую Отечественную войну» (эссе № 215). «Наше поколение воспитано в духе индивидуализма и не поступится своими интересами ради интересов страны. Очень многие мечтают уехать за границу, а у кого есть возможность – уезжают. Но вина ли это молодежи ?» (эссе № 26). «Современную молодежь не интересуют такие вопросы, как патриотизм, чаще всего они думают о своей выгоде, личных интересах…» (эссе № 33). Впрочем, не стоит переоценивать данные суждения – вполне вероятно, что молодые люди просто воспроизвели в эссе широко распространенный в российском обществе стереотип о невысоком уровне патриотизма среди современной молодежи, ведь про себя мало кто из них так написал.

Патриотизм современной молодежи, конечно, во многом отличается от привычного «советского», он – другой, в чем-то более разнообразный, в чем-то более противоречивый. Интуитивно, кстати, сами молодые люди хорошо это чувствуют: «…современная молодежь понимает патриотизм как-то по-своему, иногда радикально, в форме экстремизма» (эссе № 8). «Оно (чувство патриотизма. – И. М. ) немного двоякое. Они (молодые люди. – И. М. ) любят свою страну, но в некоторых ситуациях могут грубо отозваться о ней, но я думаю, что это в силу эмоций» (эссе № 25).

С другой стороны, тех, кто уверен, что современной молодежи в той или иной форме присущ патриотизм, в выборке оказалось все-таки больше, чем имеющих противоположное мнение. «Я думаю, патриотизм присущ современному поколению, хотя и в меньшей степени, чем старшему» (эссе № 93) . «В последнее время патриотизм среди российской молодежи начинает возрождаться » (эссе № 18). Постепенно у молодых людей появляется осознание объединяющей и консолидирующей силы патриотизма: «… патриотизм – это, пожалуй, то немногое, что способно сплотить народ, и, объединившись под знаменем этого благородного чувства, мы бы могли много достичь» (эссе № 1).

Сегодня приходит понимание того, что ни прагматизм, ни индивидуализм современной молодежи отнюдь не являются серьезной помехой патриотизму, ведь реализовывать свои интересы на практике можно совершенно по-разному, в том числе и с пользой для своей страны. «Сейчас среди молодежи больше развиты капиталистические взгляды. И, получая образование, студент хочет иметь хорошее вознаграждение – высокооплачиваемую работу, хорошие условия труда, социальную защищенность. Наша страна не всегда это может дать. Но кто-то тупо едет в другую страну, где все готово, а кто-то старается изменить ситуацию в России сам» (эссе № 88).

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ ПАТРИОТИЗМА ГЛАЗАМИ САМОЙ МОЛОДЕЖИ

Большинство авторов эссе согласны с тем, что ценности патриотизма у подрастающего поколения необходимо целенаправленно формировать: 81 % студентов и 68 % школьников написали об этом в своих сочинениях, и только 13 % не согласились с этим. «Патриотизм нужно прививать еще с молоком матери. Чем больше будет патриотов в стране, тем лучше, в первую очередь для людей, проживающих в ней, тем добрее люди будут относиться ко всем и ко всему, что их окружает, тем сильнее будет государство, тем обстановка в стране будет позитивнее» (эссе № 107). При этом молодые люди хорошо понимают, что патриотизм многое может дать не только государству и обществу, но и конкретному гражданину: «…он даст молодому человеку возможность личностного и морального роста и развития» (эссе № 247). Те же, кто отвергают целесообразность целенаправленного патриотического воспитания молодежи, выступают не столько против патриотизма как ценности, сколько против тех «насильственных» методов воспитания, которые, по их мнению, могут привести к обратному результату. «Если на человека начать давить, пытаясь "воспитать" патриотизм, он будет наоборот стремиться выйти из-под этого давления, отвергая Родину в своей душе» (эссе № 83). Воспитание любви к Родине не может быть навязчивым или прямолинейным, а выбор системы ценностей всегда должен оставаться за самим человеком. «Специально не надо воспитывать патриотизм, каждый человек решит для себя сам, когда достигнет сознательного возраста» (эссе № 7).

Можно заметить, что и те, кто в целом поддерживают идею патриотического воспитания молодежи, во многом также критически отно -сятся к методам, которыми патриотическое воспитание сейчас осуществляется государством. «Практикуемые сегодня методы не приемлемы и не приведут к положительному результату» (эссе № 15). «Надо воспитывать патриотизм не национальными проектами, пуская тем самым пыль в глаза, а достойным поведением, представляя Россию на международном уровне. Очень странно видеть, как с помощью федеральных проектов правительство пытается создать картинку государства, где все граждане “любят” свою Родину, “готовы” ради нее на все, как в годы ВОВ» (эссе № 234).

Самое главное, считает молодежь, чтобы государственные программы патриотического воспитания граждан подкреплялись реальными и конкретными мерами по изменению общей ситуации в стране, только тогда они будут действительно эффективны. Ведь самое важное – чтобы слова не расходились с реальной практикой российской повседневности. «Патриотизм убивается у молодежи именно ситуацией в стране, если условия улучшатся, то его прибавится» (эссе № 59). «Патриотизм ни у кого воспитывать не нужно! Достаточно просто наладить экономику в стране и проявлять уважение к проживающим в ней людям – вот тогда патриотизм вырабатывается сам» (эссе № 98).

Другими словами, молодежь искренне считает, что государство должно позаботиться прежде всего о том, чтобы создать благоприятные условия для формирования патриотических чувств и представлений у своих граждан. А запланированные воспитательные мероприятия, осуществляемые образовательными учреждениями и общественными организациями, могут только дополнить эти усилия и довести их до логического конца. «Не нужно превращать ее (молодежь. – И. М .) в зомбированных этими идеями (патриотизма. – И. М .) . У современной молодежи должны быть свои герои, главное, чтобы они были в своей стране, а для этого нужно поднимать страну и образование, а также культуру» (эссе № 186).

Многие молодые люди уверены, что патриотизм вырастает из чувства гордости за свою страну. А гордость появляется вслед за познанием героической истории России и ее богатой многонациональной культуры. Поэтому молодые люди в своих эссе предлагают больше издавать бесплатных книг по истории и культуре России, создавать кинофильмы о старых и новых героях, шире использовать в просветительских целях возможности Интернет-технологий. Школьники, особенно в районах, часто писали о необходимости подключения к патриотическому воспитанию самой молодежи, например, через создание в школах молодежных организаций.

Любопытно отметить, что в эссе отчетливо прозвучала идея о необходимости дифференцированного подхода к воспитанию молодежи. «В настоящее время патриотизм нужно воспитывать не у всех. Житель деревни никогда не предаст страну, потому что он живет ею, он ее чувствует. А вот в городах воспитывать патриотизм необходимо, потому что создается очень много молодежных субкультур, которые против России» (эссе № 37), – пишет одна из студенток, приехавшая из сельской местности.

В любом случае процесс воспитания патриотизма у молодежи должен быть выстроен очень продуманно и психологически ненавязчиво, чтобы ни в коем случае «не превратиться в жесткую идеологию, нельзя навязывать патриотизм людям…» (эссе № 38). «Это чувство должно родиться в самом человеке, а не из-за навязывания извне. Только тогда оно будет истинным» (эссе № 329).

В целом можно сказать, что проделанный нами качественно-количественный анализ эссе так же, как и результаты анкетирования, не подтвердил гипотезу о низком уровне патриотизма у современной российской молодежи. Подавляющее большинство молодых людей, попавших в выборочную совокупность, без сомнения, искренне любят свою Родину, переживают за нее, ощущают эмоциональную связь с ней и чувствуют ответственность за ее судьбу. Другое дело, что патриотизм современной молодежи во многом отличается от патриотизма предыдущих поколений. Он становится, если можно так выразиться, более рациональным и прагматичным. Молодые люди совершенно осознанно хотят гордиться своей страной, ее реальными достижениями в сфере экономики, социальной политики и культуры. Они не готовы бездумно жертвовать своими интересами ради любого абстрактно сформулированного государством «общего блага». Более того, в ответ на свою лояльность и преданность они ждут реальной поддержки со стороны государства и общества, большинство из них убеждены, что имеют на это полное моральное право.

Патриотизм – весьма сложное духовно-практическое образование, которое понимается современной молодежью по-разному. Он включает в себя как патриотические чувства и представления, так и определенные убеждения и конкретные действия, направленные на пользу Отечества. Все эти компоненты органически взаимосвязаны между собой, но далеко не всегда эта связь осознается молодыми людьми. У разных авторов эссе на первый план выходили различные элементы, но у большинства явно преобладали эмоциональные аспекты.

Сравнение эссе школьников и студентов по содержанию свидетельствует о первых положительных результатах начатой в школах республики широкомасштабной кампании по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Школьники гораздо активнее студентов приводили в эссе многочисленные примеры проявления патриотизма, называли конкретные имена, точные цифры, демонстрируя хорошее знание прошлой и современной истории своей страны. Также в их сознании гораздо чаще патриотические чувства сочетаются с реальными практиками на благо Родины.

Список литературы Патриотизм глазами современной молодежи Карелии: анализ эссе школьников и студентов

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы». Утверждена Правительством РФ от 11 июля 2005 года № 422 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.narodru.ru/smi3349.html.

- Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.ed.gov.ru/junior/rub/patriot/konzept.

- Кузнецова А.В., Кублицкая Е. А. Гражданский патриотизм -основа формирования новой российской идентичности. М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2005. 328 с.

- Левашов В.К. Глобализация и патриотизм. Опыт социологического исследования. М.: ИСПИ РАН, 2006. 176 с.

- Левашов В.К. Патриотизм в контексте современных социально-правовых реалий//Социологические исследования. 2006. № 8. С. 67-76.

- Милюкова И.А., Винокурова Н.М. Патриотизм в системе ценностных ориентаций старшеклассников Карелии: результаты первого этапа социологического мониторинга, проведенного по заказу Министерства образования Республики Карелия (2007 г.)/Федерал. агентство по образованию, ГОУ ВПО «КГПУ». Петрозаводск: Изд-во КГПУ, 2007. 84 с.

- Путин В.В. Россия на рубеже тысячелетия//Российская газета. 1999. 31 декабря. С. 4.

- Яновский Р.Г. Патриотизм. О смысле созидающего служения Человеку, народам России и Отечеству. М.: Книга и бизнес, 2004. 528 с.