Патриотизм как фрейм и технология мобилизации молодежи России в поддержку современного президентского политического курса

Автор: Жаринова Елена Сергеевна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Идеи и смыслы

Статья в выпуске: 1, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье автор предпринял попытку рассмотреть современный патриотический поворот в государственной молодежной политике России с точки зрения теории фреймов. Патриотическое воспитание молодежи поставлено государством в ряд первоочередных задач, однако в стремлении положительно воздействовать на молодое поколение государственные акторы охватывают преимущественно благополучную часть молодежи, оставляя за рамками своего внимания значительное число молодых из так называемой группы риска. Мобилизовать молодежь в поддержку действующему политическому курсу с помощью идеи патриотизма на фоне сложной внешнеполитической обстановки - одно из важнейших направлений третьего президентского срока В.В. Путина. В статье отмечаются особенности комплексного процесса создания патриотической конструкции, определяются ее границы и правила поведения молодежи в ней.

Молодежь, патриотизм, патриотическое воспитание, фреймирование, мобилизация, политический курс современной России

Короткий адрес: https://sciup.org/170167668

IDR: 170167668

Текст научной статьи Патриотизм как фрейм и технология мобилизации молодежи России в поддержку современного президентского политического курса

Н а протяжении последнего десятилетия в РФ создана система патриотического воспитания граждан, одним из элементов которой являются обновляемые каждые 4 года, начиная с 2001, государственные программы патриотического воспитания. Два из основных перечисленных в Программе на 2011–2015 гг.1 головных министерств-исполнителей работают преимущественно с молодежью (Министерство образования и науки и Министерство спорта РФ), и, как указано в разделе «Ожидаемые результаты реализации Программы», именно молодое поколение является основной целевой аудиторией. Кроме того, важность патриотического воспитания молодежи подробно обосновывается в официальных документах – основах государственной молодежной политики (Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 гг., региональные законы о молодежи и молодежной политике, например Стратегия государственной молодежной политики Нижегородской области до 2020 года). Перечисленные выше факты позволяют говорить о наличии устойчивого патриотического направления в действующем политическом курсе, решимость следовать в фарватере которого подтверждается не только названными официальными документами, но и последними событиями: это рост частоты употребления патриотической риторики в СМИ после победы России на Олимпийских играх в Сочи и на Чемпионате мира по хоккею и, начиная с зимы-весны 2014 г., в ходе политических и военных столкновений на Украине; присоединение Крыма к РФ; недавнее обращение президента РФ к Министерству образования с просьбой ускорить разработку приоритетов молодежной политики, а также «подумать над повышением качества реализации госпро-граммы патриотического воспитания»2.

Активность государственных акторов на ниве патриотического воспитания молодого поколения призвана сгладить последствия нравственного, ценностного и духовного кризиса 1990-х гг., предотвратить разрастание тревожных тенденций, включая распространение экстремистских настроений в молодежной среде. Среди негативных факторов, побуждающих государство активно разрабатывать патриотическое направление, необходимо отметить как готовность значительной части молодых людей применять свои знания, навыки и энергию не на родине, так и неприятие частью молодежи проводимого властями политического курса. К примеру, 31% опрошенных ВЦИОМом в июле 2013 г. молодых людей в возрасте 18–24 лет выразили желание эмигрировать1. По данным локального опроса, проведенного среди студентов 2–3 курсов 5 нижегородских вузов Приволжским филиалом Института социологии РАН в октябре 2013 г., 63% студентов и 82% студенток заявили, что при наличии возможности обязательно стали бы обучаться за рубежом. При этом работать за границей готовы 2/3 юношей и почти 3/4 девушек. Переехать в другую страну на постоянное место жительство готовы 57%, 1/4 оценивает такую перспективу отрицательно, остальные 19% затруднились с ответом2. Молодежь не видит для себя возможностей активного политического участия, утверждают эксперты Центра молодежных исследований Высшей школы экономики3, но интересуется политической жизнью, черпая информацию преимущественно из социальных сетей. По результатам недавнего (июнь 2014 г.) опроса ВЦИОМа в среднем 42% опрошенных полагают, что молодым людям присущ патриотизм, а 44% думают, что они безразличны к своей стране (вопрос задавался как молодым людям до 35 лет, так и представителям старшего поколения)4.

Приведенные примеры и множество других позволяют сделать вывод о том, что весомая часть молодежи критично относится к своей стране. Как отмечают нижегородские ученые, данный фактор связан с усиливающимся влиянием на молодежь часто изменяющихся общественных настроений, а также важных именно для учащейся молодежи изменений технологического устройства окружающей среды, способных в перспективе сформировать «новое общество», включить молодого человека в различные виртуальные сообщества, нередко находящиеся в жесткой оппозиции по отношению к обществу и государству [Лубяной, Куконков 2012: 172].

Рассмотрим попытки государства сгладить последствия данных тревожных тенденций путем усиления роли подзабытого в 1990-е гг. патриотического воспитания молодых российских граждан. Используя теорию фреймов, можно вести речь о том, что официальные политические акторы наполняют понятие «патриотизм» слотами, т.е. терминами-составляющими, которым присвоено определенное значение. Заключение молодежи в создаваемый патриотический фрейм – «точку зрения, “рамку”, посредством которой индивидуальные и коллективные акторы воспринимают и интерпретируют окружающий их мир с целью планирования социального действия» [Яницкий 2013: 58] – происходит следующим образом. В соответствии с принятыми нормативными документами5 с молодежью проводится целенаправленная работа по повышению уровня их патриотического сознания, которая включает разработку патриотических программ (методическая часть) и проведение различных развлекательно-образовательных молодежных мероприятий на их основе (интерактивная часть).

По мнению западных исследователей, сообразно слотам при процессе фрейми- рования акторы одновременно создают значения событий/ситуаций и регулируют свое поведение в них; при этом в русле динамического (процессуально ориентированного) подхода могут рассматриваться взаимосвязи между различными проблемами, отношениями, идентичностями, процессами, помещенными в те или иные фреймы [Яноу, ван Хульст 2011: 93]. Необходимо отметить, что процесс патриотического фреймирования сегодня находится в определяющей стадии – государство, выступающее субъектом, задает тон для молодежи, выступающей объектом государственной молодежной политики, по поводу того, какие действия и проявления гражданской позиции могут считаться патриотичными, а какие – нет. Говорить о сложившейся совокупности патриотических слотов пока рано; в целом же патриотические идеи обосновываются историческими выдержками (особой ролью Великой Отечественной войны, привлечением ветеранов к воспитательным мероприятиям для молодых, созданием поисковых отрядов), поворотом к традициям (празднование православного Дня любви, семьи и верности в пику популярному католическому Дню святого Валентина, народные гуляния на Масленицу, внимание к общероссийским государственным праздникам: Дню России, Дню народного единства), проектной молодежной деятельностью (мероприятия Росмолодежи совместно с Роспатриотцентром), политической молодежной деятельностью (молодежные парламенты и палаты, деятельность в рамках молодежных организаций политических партий).

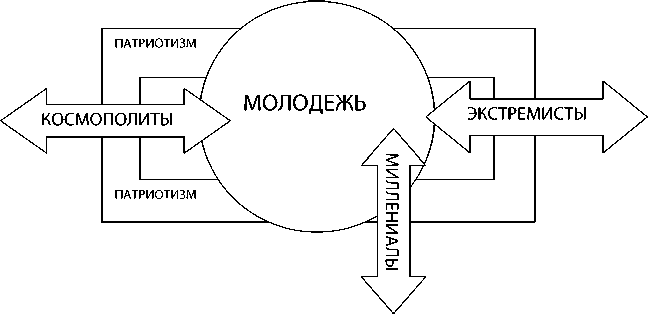

Патриотический фрейм в политической системе, где единая официальная идеология запрещена конституционно (ст. 13, п. 2 Конституции РФ), но предпринимаются попытки идеологического строительства (современный консервативный поворот, «суверенная демократия» В. Суркова ) , выступает своего рода мобилизационной технологией, призванной побуждать молодежь действовать в созидательном русле в пределах, установленных действующим президентским политическим курсом. Следуя за определением российского социолога О.Н. Яницкого, отметим, что «мобилизация – коллективное социальное действие, инициированное, как правило, социально-политическим конфликтом» [Яницкий 2013: 159]. Мобилизация молодежи на современном этапе вызвана двумя типами конфликтов: внешним (геополитическое и идеологическое противостояние с Западом, стремление РФ на этом фоне отстоять свои интересы и ценности) и внутренним (конфликтогенность молодежной среды, ее стремление к переменам в политике). Наполненность молодежной среды конфликтами разного рода не раз отмечалась исследователями: в силу возрастных, а значит и социальных особенностей данная группа населения несет в себе потенциально высокий конфликтный заряд. Однако он может реализоваться при условии, когда молодежь по тем или иным причинам не идентифицирует себя с основными нормами, сложившимся в обществе. Необходимо отметить, что целиком молодежь не может войти в обозначенную патриотическую фреймовую конструкцию, т.к. сама по себе является весьма неоднородной в ценностносоциальном отношении группой [Савруцкая, Устинкин 2012: 216-231]. Пересекать границу фрейма будет экстремистски настроенная молодежь, а также космополиты и просто не привыкшие мыслить в установленных кем-то рамках молодые люди (к ним можно отнести так называемое Y -, или «ЯЯЯ-поколение» [англ. mememe ], они же – «поколение миллениума» – millennials ). В упрощенно-схематическом варианте данная ситуация изображена на рис. 1.

Необходимо отметить, что действия, предпринимаемые государством в очерченной им конструкции патриотизма, направлены преимущественно на спокойную, готовую действовать в предложенных условиях молодежь, оставляя без должного внимания (опустим запретительные или карательные меры) молодежь «несогласную». В этом плане показателен вывод Комитета гражданских инициатив, озвученный в докладе «О молодежной политике как национальной системе воспитания и подготовки профессиональных кадров»: «…государственная молодежная политика направлена скорее на контроль за молодежью, нежели на ее развитие»1.

Согласно субъектным действиям государства, быть активным молодым патрио-

Рисунок 1. Структура молодежи в контексте фрейма патриотизма том в современной России – значит с готовностью отдавать свою энергию и энтузиазм для участия в многочисленных проектах, которые, несмотря на внешнюю привлекательность, способствуют становлению, скорее, молодого креативщика-активиста, потребителя образовательных услуг и ловца трендов, а не гармонично развитого (всесторонне, а не только в потребительском плане) человека-творца. Необходимо понимать, что после завершения очередного, к примеру, образовательного проекта, молодой человек из «тепличной» проектной среды, созданной при поддержке государства и спонсоров, возвращается в повседневную реальность, где в образовательной сфере (особенно на селе) очень много еще нерешенных проблем. Ни один даже очень сильный образовательный проект не заменит ежедневного качественного школьного обучения, уровень которого (в свете недавнего скандала с результатами ЕГЭ по русскому языку) по-прежнему оставляет желать лучшего. Молодежные палаты и правительства также не способны решить проблемы несогласной молодежи. По своей сути они созданы, чтобы привлекать молодежь, готовую к тесному сотрудничеству с властью, карьерному росту внутри установленных системных рамок. Будучи институтами, уполномоченными подготавливать рекомендации для «полноценных» органов власти, они имеют весьма ограниченную возможность действительно влиять на принятие политических решений.

Таким образом, патриотический поворот в современной молодежной политике совершается при помощи весьма неоднозначных, пусть и имеющих некоторый видимый позитивный эффект технологий. Консолидация общества, включая молодежь, на патриотической платформе необходима, однако в широком смысле она должна гармонично и беспрепятственно происходить в ходе процесса социализации личности каждого россиянина.

Список литературы Патриотизм как фрейм и технология мобилизации молодежи России в поддержку современного президентского политического курса

- Лубяной М.С., Куконков П.И. 2012. Общественно-политическая социализация учащейся молодежи: противоречия, напряжения, конфликты.//Конфликтология. № 3. С. 172-188.

- Савруцкая Е.П., Устинкин С.В. 2012. Анализ динамики качественных характеристик ценностного сознания молодежи России. -Россия в реалиях глобальной международной политической системы: технологии социально-политических трансформаций. Материалы всероссийской научно-практической конференции 20-22 февраля 2012. Н. Новгород: ННГЛУ им. Н.А. Добролюбова. С. 216-231.

- Яницкий О.Н. 2013. Социальные движения: теория, практика, перспектива. М.: Новый Хронограф. 360 с.

- Яноу Д., Хульст М., ван. Фреймы политического: от фрейм-анализа к анализу фреймирования / Пер. с англ. К. Ткачевой, под ред. В. Вахштайна //Социологическое обозрение. 2011. Т. 10. № 1-2. С. 87-113.

- «Пора валить?»: сколько в России сегодня потенциальных эмигрантов?» -ВЦИОМ Пресс-выпуск. № 2355. Доступ: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114306 (проверено 30.06.2014)

- Ставрогина А. Молодежь вне политики. -Сайт Балтийского информационного агентства. 9 июля. Доступ: http://www.baltinfo.ru/2014/07/09/Molodezh-vne-politiki-436337 (проверено 11.07.2014)