Печать князя Михалки Юрьевича из Суздальского Ополья

Автор: Макаров Н.А., Гайдуков П.Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 231, 2013 года.

Бесплатный доступ

Печати для документов - редкие находки на археологических памятниках в центральных районах Ростово-Суздальских земель. В трех из самых важных городов Северо-Восточной Руси - Ростове, Суздале и Владимире - на протяжении всей истории их археологических исследований было обнаружено всего около десятка булл. В этой статье рассматривается новая сфаристическая находка: свинцовая печать для документа с изображением Архангела Михаила с одной стороны и одного из святого Георгия, стоящего с копьем в правой руке и щитом слева. Он был обнаружен в 2012 году, когда поселился поселок Мордыш на реке Нерль. Типичные изображения с изображением святых с обеих сторон были убедительно идентифицированы Н. П. Лихачевым и В. Л. Янина как личную печать, на которой изображен святой покровитель принца и одного из его отца. Эта печать с изображением Архангела Михаила и Георгия могла быть классифицирована как булла князя Михалко Юрьевича. Младший брат Андрея Боголюбского был приглашен людьми Владимира, чтобы быть их принцем после смерти Андрея, был изгнан из Владимира в 1175 году его племянниками Мстиславом и Ярополком Ростиславичем при поддержке населения Ростова, но затем вернули княжество летом 1175 года. Были также восстановлены две печати, сделанные с теми же матрицами, что и здесь (найденные в Городище под Новгородом и в сельской жилой зоне Могутово в Московской области). Однако до открытия печати в Суздальском полевом регионе не было убедительных указаний на их атрибуцию для любых лиц. Печать была найдена вместе с другими объектами, не характерными для повседневной жизни рядовых членов сельского населения (книжная застежка, крест из реликвария и предмет украшений с филигранной отделкой). Собрания такого рода определенно были связаны с лицами с высоким социальным статусом, проживающими на сельских объектах и остающимися до недавнего времени неопознанными.

Сфрагистика, актовые печати, средневековая русь, ростово-суздальская земля, княжеская власть, селища

Короткий адрес: https://sciup.org/14328576

IDR: 14328576

Текст научной статьи Печать князя Михалки Юрьевича из Суздальского Ополья

Актовые печати остаются редкими находками на археологических памятниках центральных районов Ростово-Суздальской земли. В Суздале за всю историю его археологического изучения найдено лишь 2 печати, во Владимире – 6, в Ростове – 2. В последнее десятилетие коллекция сфрагистических материалов пополнилась новыми буллами XII–XIII вв., обнаруженными при раскопках во Владимире ( Родина , 2007; Костылева, Уткин , 2007), Ярославле (Археология древнего Ярославля… 2012. С. 257), при обследовании селищ в Суздальском

Ополье ( Макаров , 2011). Однако основным источником новых сфрагистических поступлений в этом регионе остаются несанкционированные раскопки и сборы частных лиц. Зарегистрировано уже несколько десятков печатей, имеющих такое происхождение. Потенциал подобных находок как исторических источников в значительной степени обесценивается отсутствием точных географических привязок и недокументированным археологическим контекстом. Среди немногочисленных вновь найденных печатей, полученных в результате научных полевых исследований и имеющих в силу этого надежный археологический паспорт, – булла с селища Мордыш 1 на р. Нерль.

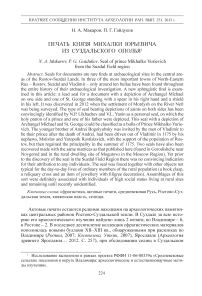

Печать обнаружена в 2012 г. в ходе обследования селища Мордыш 1 на распаханной поверхности вместе с большой серией средневековых вещей и керамики. Ее диаметр 23–27 мм, толщина 2–2,5 мм. Свинцовый кружок в древности был изогнут (распрямлен в процессе реставрации). На одной стороне печати помещено изображение архангела Михаила в рост, с жезлом в правой руке и сферой в левой. Справа, под крылом, колончатая надпись «МIХАIЛ», вокруг точечный ободок. На другой стороне печати – изображение св. Георгия в полный рост, с копьем в правой руке и щитом в левой. Слева колончатая зеркальная надпись «ГЕОРГIО», надпись справа («О АГIОС») не видна, вокруг точечный ободок (см. цв. вклейку, рис. IV; рис. 1).

Тип печатей с изображениями святых на обеих сторонах составляет наиболее многочисленный разряд в древнерусской сфрагистике XI–XIII вв. Н.П. Лихачев, а вслед за ним В.Л. Янин убедительно атрибутировали их как личные печати князей. При этом на одной стороне буллы оттискивалось изображение святого патрона князя, а на другой – его отца ( Лихачев , 1928. С. 71–89; 1930. С. 30–45; Янин , 1970. С. 87–131). Владелец печати, обнаруженной на селище Мордыш 1, таким образом, именовался Михаилом Юрьевичем или Юрием Михайловичем. Представляется возможным отнести ее к заметной фигуре в политической истории Руси 1160–1170-х гг., одному из младших сыновей Юрия Долгорукого, князю Михалке Юрьевичу, жизнь которого в равной мере связана с Югом и Северо-Востоком Руси.

Известны уже две печати, оттиснутые теми же матрицами, что и публикуемая булла, но ранее не была проведена их персональная атрибуция. Первая обнаружена на Новгородском городище в начале 1990-х гг., вторая – на селище Могутово 2 у д. Могутово в Щелковском р-не Московской обл. в 2001 г. ( Янин, Гайдуков , 2000. С. 295, 296, 311. № 231аа. Табл. III, 23 ; 2002. С. 164. № 231аа-2; Чернов , 2003. С. 14 (№ 11), 27. Табл. 4, 11 ).

Селище Мордыш 1 входит в состав Васильковского археологического комплекса – крупного гнезда средневековых поселений на правом берегу р. Нерли, вблизи сел Васильково и Мордыш, между Суздалем и Владимиром. Васильковский археологический комплекс включает четыре компактно расположенных селища общей площадью 23 га, небольшое мысовое городище с культурным слоем железного века и средневековья и остатки нескольких курганных групп с частично сохранившимися или полностью снивелированными насыпями. Центральное поселение – селище Васильково 1 – занимает площадь около 13 га. Период его существования, судя по многочисленному вещевому и керамическому материалу, собранному на распаханной поверхности, охватывает X–XIII вв.,

Рис. 1. Актовая печать Михалки Юрьевича. Прорисовка И.В. Волкова по 3 экземплярам включая вторую половину этого столетия. Три других селища, отделенные от центрального поселения оврагами, имеют меньшие размеры. Начало существования этих поселений, судя по отсутствию в коллекциях лепной керамики, относится к XII в. В трех курганных группах, находившихся в верховьях оврагов, выходящих к р. Нерли, А.С. Уваровым в 1851 г. было исследовано 292 насыпи, в том числе 158 курганов с кремациями. По находкам проволочных височных колец большого диаметра, куфических монет, овальной скорлупообразной фибулы, весов и гирек, поясной гарнитуры, боевых топоров древнейшая хронологическая группа погребений датирована серединой X в. (Лапшин, Мухина, 1988. С. 137–140). Наиболее поздние насыпи в этих группах должны быть отнесены, вероятно, к XII в. Еще две курганные группы находятся к югу от селища Васильково 1, на краю надпойменной террасы р. Нерли. В этих могильниках А.Ф. Дубыниным были исследованы 6 насыпей с ингумациями в грунтовых ямах, единственные находки в погребениях – перстнеобразные височные кольца (Там же). Преобладание в коллекциях, собранных при обследовании селищ Васильковского комплекса в 2012 г., керамических форм и вещевых материалов XII – первой половины XIII в., присутствие керамики и артефактов этого времени на всех обследованных участках свидетельствуют, что это период наиболее интенсивной жизни, когда занятая застройкой территория достигла своих максимальных размеров.

Селище Мордыш 1 находится на краю коренной террасы р. Нерли, от центрального поселения Васильково 1 оно отделено небольшим овражком. Пятно культурного слоя в плане имеет округлую форму, площадь его около 5,9 га. Площадка селища частично нарушена насыпью дороги и хозяйственными постройками советского времени, большая часть ее используется в настоящее время под огороды и поля. При обследовании селища в 2012 г. для определения мощности культурного слоя и уточнения границ было заложено 8 шурфов. Культурный слой представляет собой темно-серый опесчаненный суглинок мощностью до 40 см, с включениями керамики, печных камней, печины, кос- тей животных; эти напластования сильно повреждены распашкой. Основная часть средневековых находок собрана на распаханной поверхности, наибольшая их концентрация отмечена в центральной части памятника. Коллекция включает 208 фрагментов венчиков средневековых круговых сосудов, среди которых преобладают формы, характерные для XII–XIII вв., и 135 предметов из металла, камня, стекла и глины.

В коллекции представлены обычные бытовые вещи (железные ножи, пружинные ножницы, игла, заготовка шила, навесной замок, пластина нутряного замка, железное ушко котла и бронзовые пластины от котлов, фрагмент железной сковороды, шиферное пряслице, свинцовые конические грузики), орудия труда (железные серп, долото, лезвие топора), предметы вооружения (наконечник стрелы, наконечник сулицы), украшения из цветных металлов.

В их числе браслеты: пластинчатые с загнутыми концами (см. цв. вклейку, рис. V, 22 ), узкопластинчатый (рис. V, 24 ), переменного сечения спиралеконечный (рис. V, 23 ); перстни: рубчатый (рис. V, 25 ) и пластинчатый с растительным орнаментом (рис. V, 26 ); бубенчики: грушевидный крестопрорезной (рис. V, 21 ), шаровидный с тремя рельефными поясками крестопрорезной (рис. V, 20 ), шаровидные линейнопрорезные (рис. V, 19 ); подвески: полутрубчатая ложновитая (рис. V, 15 ), монетовидная (рис. V, 10 ), полая зооморфная (барашек типа XX, по Е.А. Рябинину; V, 13 ), петушок «владимирского типа» (тип V, по Е.А. Рябинину; рис. V, 18 ). Кроме этого обнаружены грибовидные пуговицы, ложновитая умбоновидная накладка с петлями (рис. V, 14 ), поясная пряжка с овальной рамкой (см. цв. вклейку, рис. V, 12 ), звено цепочки для крепления привесок (рис. V, 17 ), предметы личного благочестия. Среди них три креста-тельника: с трехчастными концами с эмалью (рис. V, 6 ), с простыми концами посеребренный (рис. V, 5 ), ажурный с круглыми прорезями на лопастях (рис. V, 7 ), а также энколпионы: целый с череневым изображением Распятия и Богоматери (рис. V, 1 ), створка с черневым изображением креста (рис. V, 4 ), фрагмент лопасти с рельефным изображением святого (рис. V, 2 ) и ушко энколпиона (рис. V, 3 ). Обнаружен фрагмент черного крученого стеклянного браслета.

Время бытования большинства этих вещей определяется в пределах XII–XIII вв. ( Колчин , 1982. С. 156–177; Захаров , 2004. С. 74–79). Присутствие среди находок, собранных на селище, фрагмента фитильной трубки, полутруб-чатой подвески, грушевидного крестопрорезного бубенчика, узколезвийного ножа и небольшой серии венчиков сосудов с эсовидным и секировидным профилем, характерных для XI – начала XII в., позволяет отнести начало жизни на поселении к первой четверти XII в.

Большинство находок, собранных на селище Мордыш 1, можно считать обычными для сельских поселений XII–XIII вв. (Макаров, Захаров, 2005. С. 136–147; Зайцева, 2008. С. 57–141; 2012. С. 30–47), однако помимо печати в коллекции выделяются еще несколько предметов, не характерных для повседневного обихода рядовых сельчан. Это бронзовая книжная застежка (рис. V, 8), целый энколпион (рис. V, 1), фрагменты крестов-складней (рис. V, 2–4) и фрагмент украшения белого металла (серебра?), декорированного зернью, возможно колта (рис. V, 6). Присутствие на ряде селищ Суздальского Ополья некоторых категорий вещей, не соответствующих традиционным представлениям об уровне бытовой культуры и потребления рядового сельского населения, было выявлено в последние годы после первичной систематизации большой коллекции средневековых вещевых материалов, собранных в ходе обследований и раскопок. Серии подобных вещей зафиксированы на 25 поселениях, обследованных в 2001–2011 гг. (Макаров, 2008; 2011. С. 289–312). Фрагмент серебряного украшения с зернью (бусины) ранее был обнаружен лишь один раз – на селище Вишенки 3. Книжные застежки встречены дважды – на селищах Кистыш 3 и Скомово 2. Энколпионы – более распространенная категория находок, они найдены на 8 селищах (Макаров, Федорина, 2008. С. 137–146; Макаров, 2011. С. 289–312). Точный археологический контекст печати с изображениями архангела Михаила и св. Георгия, найденной на селище Мордыш 1, не может быть установлен. Однако следует отметить, что пять артефактов, выделяющихся из «обычного» набора (три энколпиона, украшение с зернью и печать), найдены на одном участке размерами 45 × 10 м. Таким образом, актовую печать из Мордыша нельзя рассматривать как обособленную находку, она представляет собой часть комплекса статусных вещей, включавших дорогие украшения, книги и предметы личного благочестия со сложной символикой.

Владельца печати с изображениями архангела Михаила и св. Георгия следует искать среди князей с соответствующими крестильными именами. В числе князей, занимавших столы в Ростово-Суздальской земле в XII–XIII вв., известен лишь один, на печати которого можно было бы ожидать подобное сочетание патрональных святых. Это Михалко Юрьевич, младший брат Андрея Боголюб-ского, приглашенный владимирцами на княжение после смерти Андрея, изгнанный из Владимира в 1175 г. своими племянниками, Мстиславом и Ярополком Ростиславичами, при поддержке ростовцев и вновь вернувший себе владимирское княжение летом 1175 г. ( Насонов , 1969. С. 161–162; Кучкин , 1984. С. 93).

События, связанные с вокняжением Михалки во Владимире, – один из острых моментов политической истории Северо-Восточной Руси XII в., предмет постоянного обсуждения историков в контексте изучения отношений между князем и городами и статуса старых и новых городов в политической системе Ростово-Суздальской земли ( Ключевский , 1911. С. 403–410; Пресняков , 1993. С. 125–129; Насонов , 1969. С. 158–167; Воронин , 1961. С. 345, 346; Свердлов , 2003. С. 623–627; Флоря , 2012. С. 44, 45).

Из летописной статьи, рассказывающей о «снеме» ростовцев, суздальцев и переяславцев во Владимире, собранном после убийства Андрея Боголюбского для обсуждения кандидатур на княжение в Ростовской земле, мы узнаем, что жители этих городов некогда давали крестное целование Юрию Владимировичу принять в качестве князя Михалку и его брата Всеволода, но приняли Андрея, в нарушение крестного целования, «а меньшая выгнаша» (ПСРЛ. Т. I. Стб. 372). Удаление Михалки на юг относят обычно ко времени около 1161 г. (Кучкин, 1984. С. 88). По предположению В.Н. Татищева, первоначально он жил в Городце Ос-терском (Татищев, 1964. С. 89), а позднее получил во владение Торческ. Под 1168–1173 гг. Михалко упоминается в летописях как участник и организатор военных действий против половцев на юге, выступающий во главе переяславского полка, и участник межкняжеской борьбы за Киев. В 1174 г. Михалко отказался принять Киевское княжение, предложенное ему Андреем, после чего, заключив мир с противником Андрея – Рюриком Ростиславичем, получил во владение в дополнение к Торческу Переяславль Южный (ПСРЛ. Т. II. Стб. 570, 571). Направленные «снемом» «в Русь» послы пригласили на княжение в Ростово-Суздальскую землю одного из племянников Андрея Боголюбского – Ярополка Ростиславича, однако Михалко и Всеволод, по предложению Ростиславичей, отправились на Северо-Восток как их соправители, при этом Михалко был признан «старейшим» князем. Заняв Владимир в 1174 г. при поддержке владимирцев, Михалко был вынужден оставить город после осады его ростовцами, пришедшими с Ярополком Ростиславичем, и вернуться на юг. Однако установленный Ростиславичами порядок управления, раздача посадничества «русскими детскими», «тягота» от вир и продаж, изъятие ценностей, пожалованных Андреем Боголюбским владимирскому Успенскому собору, заставили владимирцев повторно пригласить Михалку на княжение. Летопись передает яркие подробности его возвращения: Михалко выступил во Владимир из Чернигова вместе с братом Всеволодом и двигался через Москву, в дороге он заболел, отправленная против него дружина Ярополка Ростиславича «божиим промыслом минустася в лесех». Мстислав Ростиславич, пытавшийся остановить продвижение Юрьевичей, полагая, что «Михалко есть немощен, несут его на носилех а дружины мало», потерпел жестокое поражение под Владимиром: «Мстиславичи повергоша стягъ и побегоша гоними гневомь Божьимь». Комментируя эти события, летописец вновь указывает, что правота Михалки и Всеволода в борьбе за владимирский стол подкреплена крестным целованием, некогда данным Юрию, «и поможе Бог Михалку и брату его Всеволоду, отца и деда его молитва и прадеда его и целованье крестное зане целовавше крест и уничижиша и» (ПСРЛ. Т. I. Стб. 375–377).

Короткое княжение Михалки во Владимире (он умер в июне 1176 г.) насыщено активной деятельностью по урегулированию кризиса, последовавшего после смерти Андрея Боголюбского в период безвластия и правления в Ростовской земле Ростиславичей. В Суздале и Ростове он принял крестное целование горожан и «сотвори людем всем наряд». Переяславский стол был отдан Всеволоду Юрьевичу. Ростовцы, выступавшие как главные сторонники Ростиславичей, передали Михалке «многы дары». Из Рязани во Владимир были возвращены книги и церковная утварь «до золотника», изъятые из Успенского собора Мстиславом и Ярополком и переданные рязанскому князю Глебу. В глазах летописца Михалко выступает как правитель, восстанавливающий справедливый порядок, нарушенный своеволием «старых городов» Ростова и Суздаля и боярами, «не хотявшими сотворить правды Божией», рассматривавшими «великий град... Владимир» как свой пригород.

Источники далеко не в полной мере раскрывают социально-политический подтекст бурных событий 1174–1176 гг., в которых, по-видимому, переплелась борьба различных социальных сил, сформировавшихся в период правления Андрея Боголюбского на Северо-Востоке, борьба «старейших» и младших городов и притязания различных княжеских группировок. Можно усомниться в справедливости суждений о том, что Михалко в этой борьбе выступал как последовательный противник ростовского и суздальского боярства (Свердлов, 2003. С. 624, 625); очевидно, однако, что он имел прочные связи с Владимиром, опирался на поддержку владимирцев и защищал их интересы. Истоки этих отноше- ний восходят к начальной поре его жизни, отсюда и повторяющиеся в летописи отсылки на нарушенное крестное целование Юрию Долгорукому «на менших детех». Появление документов, скрепленных печатью Михалки Юрьевича, можно с большой долей вероятности относить к непродолжительному периоду его правления во Владимире и связывать с новой регламентацией административного управления и имущественных отношений после изгнания Ростиславичей.

Набор «статусных» предметов с селища Мордыш 1, включающий печать, книжную застежку, фрагмент серебряного украшения с зернью, целый крест-складень и фрагменты энколпионов, пополняет серию вещевых комплексов, которые могут быть идентифицированы как свидетельства присутствия социальной элиты на сельских поселениях Суздальского Ополья. Следует отметить, что этот комплекс локализуется за пределами древнейшего ядра Васильковского комплекса, на обособленном поселении, возникшем в начале XII в. вблизи центральной его части. Отметим также, что за двенадцать лет систематического обследования сельских поселений центральной части Суздальской земли это всего вторая находка вислой печати. Первая находка – печать с изображением святого воина и надписью «господи помози рабу своему Дмитрию» – была сделана в 2010 г. на селище Скомово. Набор статусных вещей, происходящих с этого поселения, также включает книжную застежку, предметы личного благочестия со сложной символикой, предметы вооружения и конского снаряжения и стиль для письма ( Макаров , 2010. Л. 31, 32). Есть все основания полагать, что еще недавно в культурном слое суздальских селищ находились десятки печатей, однако к настоящему времени основная часть сфрагистических материалов изъята из средневековых напластований в результате несанкционированных раскопок. Потеря этих вещей существенно сужает возможности выделения на селищах комплексов находок, связанных с древнерусской знатью, и локализацию усадеб бояр и «милостников». Но и в этой ситуации, несмотря на неполноту коллекций, мы имеем надежные свидетельства присутствия дворов знати на неукрепленных поселениях центральных районов Северо-Восточной Руси. Очевидно, в будущем подобные комплексы будут выделены и на селищах других древнерусских областей.

Список литературы Печать князя Михалки Юрьевича из Суздальского Ополья

- Археология древнего Ярославля: Загадки и открытия. 2-е изд., доп. и перераб./Авт.-сост. А.В. Эн-говатова. М.: ИА РАН, 2012. 295 с.

- Воронин Н.Н., 1961. Зодчество Северо-Восточной Руси. Т I: XII столетие. М.: Изд-во АН СССР 583 с.

- Зайцева И.Е., 2008. Изделия из цветных металлов и серебра//Археология севернорусской деревни: Средневековые поселения и могильники на Кубенском озере/Отв. ред. Н.А. Макаров. Т 2.: Материальная культура и хронология. М.: Наука. С. 57-141.

- Зайцева И.Е., 2012. Изделия из цветных металлов древнерусского селища Большое Давыдовское 2 в Суздальском Ополье//Археология Владимиро-Суздальской земли: Мат-лы науч. семинара/Сост. С.В. Шполянский; ред. Н.А. Макаров и др. Вып. 4. М.: ИА РАН; СПб.: Нестор-История. С. 30-47.

- Захаров С.Д., 2004. Древнерусский город Белоозеро. М.: Индрик. 392 с.

- Колчин Б.А., 1982. Хронология новгородских древностей//Новгородский сборник. 50 лет раскопок Новгорода/Под общ. ред. Б.А. Колчина, В.Л. Янина. М.: Наука. С. 156-177.

- Костылева Е.Л., Уткин А.В., 2007. «День печати»: О находке древнерусской печати во Владимире//Наша Родина -Иваново-Вознесенск. Иваново. № 1 (7). С. 5, 6.

- Кучкин В.А., 1984. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X-XIV вв. М.: Наука. 349 с.

- Лапшин В.А., Мухина Т.Ф., 1988. Раннесредневековый археологический комплекс у села Васильково под Суздалем//Проблемы изучения древнерусской культуры: Расселение и этнокультурные процессы на Северо-Востоке Руси: Сб. науч. тр./Отв. ред. М.В. Седова. М.: ИА РАН. C. 132-149.

- Лихачев Н.П., 1928. Материалы для истории византийской и русской сфрагистики. Вып. 1. Л. 175 с. (Тр. музея палеографии. Т. I.)

- Лихачев Н.П., 1930. Материалы для истории византийской и русской сфрагистики. Вып. 2. Л. 279 с. (Тр. музея палеографии. Т. II.).

- Макаров Н.А., 2008. Средневековое расселение в Суздальском Ополье: новые результаты и перспективы исследований//Археология Владимиро-Суздальской земли: Мат-лы науч. семинара/Сост. С.В. Шполянский; ред. Н.А. Макаров и др. Вып. 2. М.: ИА РАН; СПб.: Нестор-Исто-рия. С. 3-22.

- Макаров Н.А., 2010. Отчет о результатах разведочных работ Суздальской археологической экспедиции ИА РАН на территории Суздальского и Юрьев-Польского районов Владимирской области и Гаврило-Посадского района Ивановской области в 2010 г.//Архив ИА. Р-1.

- Макаров Н.А., 2011. Ранняя история Суздальской земли по археологическим данным//Исторические записки. Вып. 13 (131). С. 289-312.

- Макаров Н.А., Захаров С.Д., 2005. Севернорусская деревня по материалам раскопок средневековых селищ на Кубенском озере//КСИА. Вып. 219. С. 136-147.

- Макаров Н.А., Федорина А.Н., 2008. О находках энколпионов на суздальских селищах//Археология Владимиро-Суздальской земли: Мат-лы науч. семинара/Сост. С.В. Шполянский; ред. Н.А. Макаров и др. Вып. 2. М.: ИА РАН; СПб.: Нестор-История. С. 137-146.

- Насонов А.Н., 1969. История русского летописания XI -начала XVIII в.: Очерки и исследования. М.: Наука. 556 с.

- ПСРЛ. 2-е изд., репринт. воспр. Т. I: Лаврентьевская летопись. М.: Языки славянской культуры, 1997. 733 с.

- ПСРЛ. 2-е изд., репринт. воспр. Т. II: Ипатьевская летопись. М.: Языки славянской культуры, 1998. 938 с.

- Пресняков А.Е., 1993. Княжое право в Древней Руси: Очерки по истории X-XII столетий//Лекции по русской истории: Киевская Русь. М.: Наука. 634 с. (Памятники исторической мысли.)

- Родина М.Е., 2007. Атрибуция редких находок из раскопок 2004 г. на княжьем дворе во Владимире//КСИА. Вып. 221. С. 145-154.

- Свердлов М.Б., 2003. Домонгольская Русь: Князь и княжеская власть на Руси VI -первой трети XIII в. СПб.: Академический проект. 735 с.

- Татищев В.Н., 1964. История российская: В 7 т. 2-е изд. Т. III. М.; Л.: Наука. 483 с.

- Флоря Б.Н., 2012. Представление об отношениях власти и общества в Древней Руси (XII -начало XIII в.)//Власть и общество в литературных текстах Древней Руси и других славянских стран (XII-XIII вв.)/Отв. ред. Б.Н. Флоря. М.: Знак. С. 9-94.

- Чернов С.З., 2003. Сфрагистический комплекс из Могутова и его значение для изучения предыстории Московской земли в первой половине XII в.: Первые опыты интерпретации//Древняя Русь. № 2. С. 5-33.

- Янин В.Л., 1970. Актовые печати Древней Руси X-XV вв. Т. I: Печати X -начала XIII в. М.: Наука. 326 с.

- Янин В.Л., Гайдуков П.Г., 2000. Древнерусские вислые печати, зарегистрированные в 1998-1999 гг.//ННЗ. Вып. 14. С. 283-314.

- Янин В.Л., Гайдуков П.Г., 2002. Древнерусские вислые печати, зарегистрированные в 2001 г.//ННЗ. Вып. 16. С. 154-173.