Педагогическая компьютерно-опосредованная коммуникация как прикладная область коммуникативных исследований

Автор: Розина И.Н.

Журнал: Образовательные технологии и общество @journal-ifets

Статья в выпуске: 2 т.8, 2005 года.

Бесплатный доступ

Исследования компьютерно-опосредованной коммуникации ведут отсчет от ключевых идей по автоматизации офиса (Д. Энгельбарт, 1963 г.) и первой компьютерной сети ARPANet (Д. Ликлидер, Р. Тейлор, ментальная модель, 1968 г.) и разделены на направления, среди которых исследования непосредственной коммуникации между людьми и коммуникации, опосредованной различными технологиями. Объектно-ориентированная модель информационно-коммуникационной среды включает пользователей, правила взаимодействия между ними, события и информационные объекты, среди которых наиболее существенным является текст (учебный, научный). Обучение в такой среде относится к новой парадигме образования, опирающейся на ее отличающиеся дидактические возможности и формирующей новую педагогическую коммуникативную культуру. Представлен обзор типологии компьютерно-опосредованной коммуникации и человеко-компьютерного взаимодействия в исследованиях по межличностной, групповой, организационной и массовой компьютерно-опосредованной коммуникации, среди которых отечественные исследования по научной коммуникации (А.И. Михайлов, А.И. Черный, Р.С. Гиляревский, 1968 г.) и по специфике гуманитарного Интернета (А.Е. Войскунский, О.К. Тихомиров, 1986 г.), а также многие зарубежные (Г. Астляйтнер, Ч. Крук, 2000 г.).

Педагогическая компьютерно-опосредованная коммуникация, человеко-компьютерные взаимодействия, теория коммуникации, практика коммуникации, коммуникативные исследования

Короткий адрес: https://sciup.org/14062056

IDR: 14062056

Текст научной статьи Педагогическая компьютерно-опосредованная коммуникация как прикладная область коммуникативных исследований

Как и для процесса становления теории и практики коммуникации в целом, для компьютерно-опосредованной коммуникации (computer-mediated communication, CMC) в образовании, бизнесе, культуре, политике и других областях характерны интегративные междисциплинарные исследования, в проведении которых принимают участие специалисты из таких областей, как информатика и информационные технологии, лингвистика, психология, педагогика, социология, философия культурология, политология, библиотековедение, этнография и пр. Среди этих преимущественно социальных наук по объему изучения выделяются коммуникативные исследования (communication science, communication study). В развитии компьютерно-опосредованной коммуникации, относительно нового научного направления, можно выделить некоторые важные для ее становления исследования. Причем ввиду запоздания развития компьютерных сетей в России, спектр соответствующих исследований значительно уступает зарубежному по количеству и качеству. Согласно А.Е. Войскунскому, состояние отечественных исследований характеризуется следующим: "Отдельные работы, выполненные по большей части энтузиастами, не складываются в полноценные исследовательские программы и широкомасштабные проекты…" [Войскунский, 2000, с.7]. Ситуация вполне объяснимая, ввиду отсутствия в русскоязычной части Интернета некоторой "критической массы" тех, кто воспринял эти технологии согласно Эверетту Роджерсу, исследователю распространения инноваций в обществе [Rogers, 1994]. Поэтому в данном обзоре мы преимущественно ссылаемся на зарубежные исследования.

Прежде всего напомним, что идея использования компьютеров как коммуникативной среды была впервые высказана еще в 1968 г. руководителями проекта ARPA Д. Ликлидером (J.C.R. Licklider) и Р. Тейлором (Robert Taylor) в статье " The Computer as a Device ", в которой были заложены концептуальные идеи сети Интернет, согласно которым компьютерные сети являются больше, чем устройством для отправки и получения информации, основную роль в процессе коммуникации выполняют коммуниканты, пользователи компьютеров и сетей, взаимодействие между которыми составляет коммуникативный процесс. Гибкость технологий взаимодействия в компьютерных сетях позволяет использовать их для эффективного сотрудничества. Кроме того, была высказана идея об общей фреймовой структуре или ментальной модели ( mental model ) процесса коммуникации на основе компьютеров, создание которой необходимо для реализации успешной коммуникации (согласно авторам, включение наборов данных, построенных в соответствии с некоторой ментальной моделью ее создателя, в собственную модель [Rheingold, 1998]).

Отметим, что исходя из этой ментальной модели, которая подразумевает представления людей о самих себе, других, среде и объектах среды (модели окружающего мира, собеседника, языка общения, структуры диалога и модель себя как языковой личности [Попов, 1982]), с помощью которых они взаимодействуют, следует, что для успешности компьютерно-опосредованной коммуникации надлежит чаще прибегать к практике, наблюдениям и обучению. Эта задача хорошо согласуется с коммуникативными возможностями Интернет-технологий, в которых пользователь может являться как отправителем, так и получателем сообщений (электронная почта, чат, телеконференции). Даже в формально линейной модели реализации Интернет-технологий в явной или неявной форме предполагается ответ, обратная связь с получателем сообщения. Так, во взаимодействии автора веб-сайта и его пользователей имеется обратная связь, когда веб-страница включает ссылку на электронный адрес автора или веб-мастера для обращения к ним в случае необходимости (комментарии, запросы).

В рассмотрении процесса коммуникации через Интернет-технологии можно отметить объединение как минимум двух противоположных прикладных коммуникативных направлений, которые традиционно выделяются в зарубежной практике: 1) коммуникация , связанная с непосредственным взаимодействием между людьми (face-to-face), human communication , как, например, межличностная, организационная коммуникация, коммуникация в малых группах, публичное выступление и пр.; 2) опосредованная коммуникация ( mediated communication ), подразумевающая использование таких телекоммуникационных технологий, как телевидение, радио, печать, относящихся к средствам массовой коммуникации [Barnes, 2003, с.16]. Причем не все средства телекоммуникаций однозначно принадлежат к той или другой категории, например, телефон и некоторые Интернет-технологии (веб-технологии, электронная почта) поддерживают взаимодействие между людьми, но не требуют непосредственного контакта. Подход, различающий эти два направления, представлен в двух "студентоцентрических" коммуникативных моделях для традиционной и компьютерной информационно-коммуникационной среды обучения (см. рис.1 и 2).

Межкул ьтурная коммуникация

Социальная.

массовая

ГЛОБАЛ^

СОЦИАЛ^*ОА

Организационная, педагогическая

Межличностная, групповая

Знания, умения, навыки, мотивы

Методы обучения / учения

Ресурсы, средства, преподаватели, студенты

Вну гриличностая

Коммуникация между людьми

• Организаторы обучения и образовательное сообщество

Цивилизация. Государство и общество мировое сообщество

Рис. 1. «Студентоцентрическая» модель коммуникации в образовательном контексте.

Рис. 2. «Студентоцентрическая» модель компьютерно-опосредованной коммуникации в образовательном контексте.

В мировом научном сообществе еще не сложилось единой точки зрения на понимание сущности и особенностей обучения в информационно- коммуникационной среде, его форм, методов и средств организации, критериев оценки его эффективности. Одни исследователи полагают, что нет существенной разницы между обучением в информационно-коммуникационной среде (e-learning, web-based learning / Internet based learning) и традиционными формами обучения как на самом этапе обучения, так и на этапе полученных в результате обучения знаний (см., например, [Tаyler, 2002]). Между тем, большинство исследователей полагают, что обучение в информационно-коммуникационной среде представляет собой абсолютно новую парадигму образования, которая опирается на функциональную эффективность ИКТ, формирует культуру и формируется на основе «особой» культуры обучения (e-learning culture), которая характеризует как обучаемого (elearner), так и обучающего (e-teacher, e-instructor, e-facilitator, e-supervisor). Уже не декларативно, а практически изменяется роль преподавателя, который должен осваивать менеджерские функции (e-learning manager / e-learning administrator). Так, направлением перспективных исследований становятся психолого-педагогические проблемы функционирования сети Интернет и особенности педагогического взаимодействия в информационно-коммуникационной среде [Роберт, 2001, Уваров, 2001].

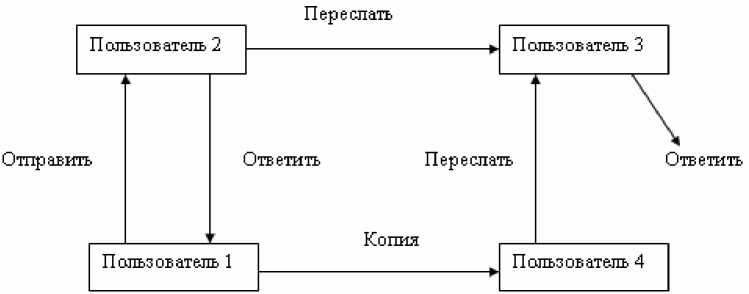

Отметим, что активность и пассивность человека как источника информации связана с инициативой передачи информации: если инициатива исходит от него, значит, он активный источник информации, если он не ставит себе цели передачи информации, он все же передает информацию по инициативе другого – он пассивный источник. Массовые коммуникации являют собой модель с активным источником информации, а информационно-поисковые системы – с пассивным. Существуют также процессы, где активность проявляют поочередно источник и получатель информации (форумы, дискуссионные списки рассылки). В качестве субъекта и объекта процесса коммуникации могут выступать как отдельные личности, так и их группы. В последнее время ведутся поиски типологии коммуникации участников образовательного процесса, поддерживаемых определенными приложениями (обзор А.Д. Ханнанова по исследованиям J. Ellsworth, J. Harrim, L. Harasim, M. Rapaport, M. Paulsen, M. Knowles, T. Pitt, J. Davies, исследование учебных сообществ [Патаракин, 2004]). Так, возможны четыре комбинации, когда один человек передает другому сообщение (межличностное общение, модель один-к-одному , рис.3), когда одна группа людей передает другой группе (межгрупповое общение, модель многие-ко-многим, рис.4), когда группа людей передает одному человеку (модель многие-к-одному , обращение пользователей к автору веб-сайта), когда один или несколько человек посылают информацию широкой аудитории (массовая коммуникация, модель один-ко-многим, рис.5).

Рис. 3. Модель обмена почтовыми сообщениями по электронной почте (один-к-одному).

получателя.

Рис. 4. Модель обмена почтовыми сообщениями в списке рассылки (многие-ко-многим).

Рис. 5. Модель обмена сообщениями между пользователями и автором веб-сайта (многие-к-одному и один-ко-многим).

Другой американский исследователь – Брайан Уинстон (Brayan Winston) в своей книге " Misunderstanding Media " (1986 г.), проследив развитие массовых коммуникаций и паттерны их принятия в обществе на примерах телевидения и других средств телекоммуникации, отметил сравнительно медленное их вхождение, а также попытки воспроизведения в них уже существующих форм творческого выражения ( закон подавления радикального потенциала ) [Крук, 2000, с.315]. Из других работ, повлиявших на становление компьютерно-опосредованной коммуникации, можно отметить исследования по телевидению, выполненные Хортоном и Волом (Horton & Wohl) в 1956 г., описавшими феномен иллюзии межличностного взаимодействия, названный ими " парасоциальной взаимосвязью" ( parasocial relationship ), формирующейся во время просмотра передач. Аналогичные исследования позднее были предприняты Дж. Мировицем (J. Meyrowitz) в 1985 г., описавшим вторжение телевидения в физическое пространство дома, имеющее психологическое воздействие, по аналогии со встречей лицом к лицу, при которой создается впечатление о близком знакомстве с телевизионными ведущими или актерами, воспринимаемыми зрителями в качестве друзей – media friends. Для описания этого феномена им был использован аналогичный термин " парасоциальное взаимодействие" ( parasocial interaction ) [Barnes, 2003, с.17]. Компьютерноопосредованная коммуникация, в отличие от ненаправленной телевизионной среды, позволяет пользователям взаимодействовать непосредственно друг с другом или в малых группах, при этом взаимосвязь осуществляется с реальным человеком, а не ведущим или актером. Тем не менее эти исследования дают некоторые базовые представления, на которых строится современное понимание опосредованной коммуникации.

Обратим также внимание на имевший место подход в области отечественной информатики конца 1970-х гг., для которого использовался термин " научная коммуникация ". Начало подходу было положено в 1968 г. А.И. Михайловым, А.И. Черным, Р.С. Гиляревским, которые локализовали информатику одним предметом изучения – научной информацией, ее структурой и общими свойствами; закономерностями всех формальных и неформальных процессов научной коммуникации (внутренних и внешних) ("информатика в смысле Михайлова") [Урсул, 1975, с.112; Захаров, 2002, с.8]. Таким образом, авторы рассматривали информатику как «совокупность процессов представления, передачи и получения научной информации» [Михайлов, 1968, с.45]. При этом никакие иные виды социальной коммуникации (например, массовой, экономической, политической) в расчет не принимались. Главным средством совершенствования научных коммуникативных процессов авторы видели в их автоматизации, поэтому отечественная информатика формировалась как социально-техническая дисциплина.

Дальнейшее развитие информатики, ввиду ее ограниченности областью научной коммуникации, привело к формированию в 1970-е гг. специальных (отраслевых) информатик по отраслям применения. Например: статистическая информатика, патентная информатика, музейная информатика, социологическая информатика, педагогическая информатика и т.п. Так, А.Д. Урсулом была выдвинута концепция социальной информатики , предметом которой стали взаимодействие общества и информационно-компьютерной техники, закономерности и тенденции этого взаимодействия [Урсул, 1990, с.152]. После создания в Академии наук СССР отделения информатики, вычислительной техники и автоматизации в 1983 г. был организован академический Институт информатики (наряду с Институтом кибернетики), и концепция информатики как научной дисциплины сменилась на компьютерную трактовку, связанную с именем А.П. Ершова – "информатика в смысле Ершова" [Соколов, 2002, с.350; Захаров, 2002, с.8].

В зарубежной практике первыми исследованиями в области компьютерноопосредованной коммуникации считаются работы по автоматизации офиса, которые появились в начале 1960-х гг. [Barnes, 2003, с.18]. Так, например, в 1963 г. Д. Энгельбартом были проведены исследования по компьютерной поддержке принятия решений в малой группе [Engelbart, 1963]. В 1978 г. социолог Роксана Хилтц (Starr Roxanne Hiltz) и компьютерный специалист Мюррей Тьюрофф (Murray Turoff) опубликовали свои изыскания в книге " The Network Nation: Human Communication via Computer ", в которой анализировалось деловое использование электронной почты. В этих первых гуманитарных исследованиях компьютерноопосредованной коммуникации рассматривалась роль компьютерных сетей в организационных задачах [Войскунский, 2000, с.4]. Авторами отмечено, что начинающий пользователь при наличии более чем скромной текстовой коммуникации, ввиду отсутствия привычных элементов невербальной коммуникации (визуальная информация, выражение лица, зрительный контакт, жесты и пр. средства невербальной коммуникации), испытывает неудовлетворенность и пытается сопроводить письменную коммуникацию визитом или телефонным звонком. Чем опытнее пользователь, тем больше развиваются у него умения по приспособлению к этой среде и понимание, что эта среда имеет множество преимуществ [Hiltz & Turoff, 1978, с.81]. В более поздних исследованиях 1992–1998 гг. по стратегии преодоления социальных и эмоциональных недостатков в дистанционном обучении также подчеркивается важность межличностной коммуникации, оффлайнового взаимодействия, позволяющих в комбинации с онлайновым обучением оказать мотивационную поддержку, разделить общее понимание, установить полноценные социальные и эмоциональные взаимоотношения [Астляйтнер, 2000, с.348].

Среди отечественных исследований, появившихся до массового использования сети Интернет в России, опирающихся на анализ деятельности пользователей локальных сетей или экспертов по биотехнологии в телеконференции, можно назвать работы группы психологов А.Е. Войскунского и О.К. Тихомирова [Войскунский, 1987; Тихомиров, 1986], а также международный исследовательский проект 1985–1994 гг. VELHAM (Велихов-Хамбург) по изучению специфики психического развития в условиях применения компьютеров и сетей [Войскунский, 2000, с.8].

Во многих из ранних исследований компьютерно-опосредованной коммуникации отмечено, что ограничения в визуальной, вербальной информации и отсутствие непосредственной обратной связи в межличностной переписке создает представление о них как о " холодной " среде, в которой люди не могут использовать эмоциональные компоненты взаимодействия. Эти ограничения, которые известны под широким определением " фильтрация знаков" ( cues-filtered-out ) [Culnan, Markus, 1987], создают проблемы для взаимодействия, превращая его в обезличенное, могут привести к антисоциальному поведению [Barnes, 2003, с.18]. Среди других трудностей построения эмоционально насыщенных социальных отношений в условиях компьютерно-опосредованной коммуникации называют редукцию атрибутов власти и иерархических отношений (power reduction) [Bresler, 1990], феномены " наездов " ( flames или flaming ) , сверх-атрибуции ( over-attribution ) , механоморфизма ( mechanomorphization ) , социальной дезорганизации ( social disorganization ) , полоспецифичного коммуникативного стиля ( gender-specific communication style ) (см. обзор [Астляйтнер, 2000, с.343]) .

В отличие от этих исследований некоторые авторы обнаружили, что компьютерно-опосредованная коммуникация в обследованных организациях содержит социо-эмоциональный контент, который подразумевает одновременно противоположное поведение, например, солидарность и ее неприемлемость, согласие и конфронтацию [Rice & Love, 1987]. Так, Уолтер отмечает аналогичность или превосходство эмоциональных отношений в компьютерно-опосредованной коммуникации (феномен, названный им гиперперсональная коммуникация , hyperpersonal communication ), причиной которых могут быть упомянутые феномены фильтрации знаков, сверхатрибуции, редукции традиционных иерархических отношений и прочие идеализированные представления о партнерах. Кроме того, существует возможность избирательной самопрезентации ( self-selected presentation ), когда пользователь, например, при асинхронной коммуникации тщательно готовит свои сообщения, чтобы улучшить свое представление партнеру [Walther, 1996].

Поддержка интерактивной составляющей взаимодействия в сетях является одной из значимых характеристик компьютерно-опосредованной коммуникации. Эту характеристику относят к взаимодействию между людьми, а также между пользователями и информационными ресурсами и чаще всего ассоциируют с метафорой спирали коммуникации, предложенной Ф. Дэнсом (Frank Dance) в 1967 г. [Barnes, 2003, с.21]. Согласно Дэнсу, коммуникация непрерывно возвращается к предыдущему опыту, который, в свою очередь, воздействует на будущую коммуникацию, что применимо к компьютерно-опосредованной коммуникации, при которой взаимодействие строится по прошествии некоторого времени и через постоянный обмен сообщениями [West, 2004, с.6].

Некоторые авторы различают три интерактивные формы взаимодействия: межличностная интерактивность ( interpersonal interactivity ) ; информационная интерактивность ( informational interactivity ) и человеко-компьютерное взаимодействие ( human-computer interaction ) в информационно-коммуникационной среде [Barnes, 2003, с.20]. Межличностная интерактивность (модель один-к-одному , см. рис. 5) подразумевает двунаправленную переписку между людьми, в ходе которой получатель и отправитель сообщений могут поменяться местами и создать подлинное взаимодействие, если пребывают в активной позиции и обоюдной заинтересованности (электронная почта или дискуссионные списки по определенной тематике) [Rafaeli & Sudweeks, 1998]. В отличие от межличностной, информационная интерактивность и человеко-компьютерное взаимодействие подразумевают взаимодействие через такие технологические средства, как CD-ROM и веб-сайт с готовым содержанием [Осетрова, 2003, с.103] или более активное взаимодействие через процедуру совместного написания содержания, обмена сообщениями (например, написание совместного гипертекста в живых дневниках Weblogs [Патаракин, 2003, с.30], модель многие-ко-многим , см. рис. 4), а также через возможность послать сообщение создателю данного контента (модели один-ко-многим и многие-к-одному , см. рис. 5).

Отметим, что в случае рассмотрения обучения в качестве коммуникативного процесса, по мнению Г.М. Дридзе, коммуникация выступает как непрерывные акты порождения и интерпретации учебных и научных текстов, обмена этими текстами между участниками педагогического процесса, анализа коммуникативного намерения, замысла и цели [Дридзе, 1982]. Тогда текст выступает результатом воплощения определенного коммуникативного замысла, речевым продуктом [Марчук, 2000, с.171], который должен быть адекватно воспринят получателем (реципиентом, адресатом). Эффективность текстового сообщения зависит от выбранных средств коммуникации, готовности получателя к адекватному истолкованию сообщения, определяемой общим тезаурусом. Таким образом, взаимодействие с информационным содержанием значительно отличается от межличностного, подразумевающего активность коммуникантов, и более притягательно. В свою очередь, информационная интерактивность ограничена теми возможностями, которые заранее предусмотрены в программе или на веб-сайте создателями контента. То есть речь может идти о знакомстве с учебным текстом, о навигации по содержимому (например, просмотр страниц, заполнение форм, поиск по ключевым словам), а также о размещении участниками коммуникативного процесса некоторого текста (например, гостевые книги, форумы). Человекокомпьютерное взаимодействие предполагает иной тип интерактивности, включающий взаимодействие с аппаратным и программным обеспечением, устройствами ввода.

Таким образом, приведенный обзор исследований от первых идей Ликлидера и Тейлора (1968 г.) до современных приложений средств компьютерноопосредованной коммуникации к практике деятельности человека демонстрирует преемственность исследований взаимодействий, опосредованных различными видами телекоммуникаций, а также выделение позитивных характеристик, наиболее значимых для использования ИКТ в обучении.