Педагогические идеи Флоренс Найтигейл как основа установления монопольного права женщин в системе медицинского ухода во второй половине XIX века

Автор: Титаренко Юлия Ивановна, Чуканов Иван Альбертович, Шубович Валерий Геннадиевич

Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu

Рубрика: История и историография

Статья в выпуске: 3 (9), 2014 года.

Бесплатный доступ

Резюме. В представленном материале показано, как медико-педагогические идеи основоположницы системы медицинского ухода Флоренс Найтигейл практически создали систему доминирования женщин в среде младшего и среднего медицинского персонала и последующего дискриминирования и вытеснения из этой сферы мужчин.

Пациент, медсестра, сёстры милосердия, военный госпиталь, медицинское образование, врач, средний медицинский работник, феминизация, эмансипация

Короткий адрес: https://sciup.org/14219460

IDR: 14219460

Текст научной статьи Педагогические идеи Флоренс Найтигейл как основа установления монопольного права женщин в системе медицинского ухода во второй половине XIX века

Как известно, основоположница системы медицинского ухода Флоренс Найтигейл в период Крымской войны и последующее время разработала главные принципы приобретения среднего медицинского образования, которые стали аксиомой для многих стран, включая Россию. Учебный процесс был организован на основах преимущественного внимания к личности пациентов, соблюдения их чести и достоинства. В разработанной концепции Ф. Найтигейл предъявлялись требования сохранения конфиденциальности, соблюдения профессионального долга.

Педагогическое и практическое значение концепции, разработанной Флоренс Найтигейл, её идеи, материализованные в реформе системы здравоохранения, оказали влияние на его развитие в течение последующего столетия (вплоть до 1950-х годов XX века). Однако в то же время они положили начало дискриминации работы мужчин на должностях среднего и младшего медицинского персонала. То есть если брать сферу работы младшего и среднего медицинского персонала, то здесь женщины впервые в мировой истории стали вытеснять мужчин.

Что же из себя представляли эти её идеи? Во-первых, краеугольным камнем её подхода (Ф. Найти-

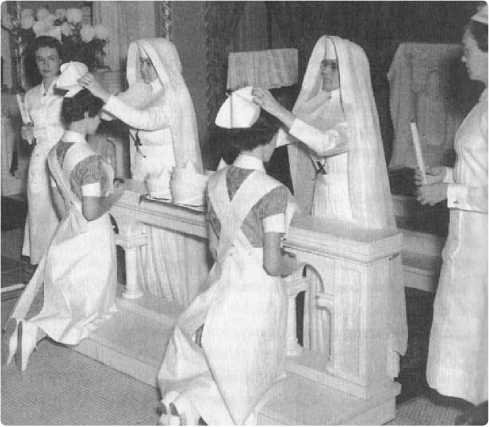

Женщины-медсёстры на Испано-американской войне 1898 года.

гейл — прим. авт.) было выделение доминирующей роли женщины в системе ухода за больными и ранеными . Не подвергая сомнению роль врача-руководителя, преимущественно мужчины, она указала, что никто не сможет выполнить роль исполнителя его указаний лучше женщины . Это она объясняла тем, что каждая женщина, по сути, является матерью, забота о ближнем в неё заложена от природы. Кроме того, Флоренс Найтигейл считала, что женщина никогда не будет чураться грязной, порой хлопотной и кропотливой работы по уходу, у неё больше терпения, чем у мужчины и само её присутствие может положительно поддержать страдающего от недуга или ранения человека. Мужчины же, по её мнению, были «грубы, невежественны, нетерпеливы».

Флоренс Найтигейл считала, что такие черты характера, как «nurturance», мягкость, сочувствие, сострадание, нежность и бескорыстность были женскими и чрезвычайно необходимыми медсестре [1].

С лёгкой руки Ф. Найтигейл общественность в середине XIX века приняла идею о том, что «младший медработник, для того, чтобы стать «хорошей медсестрой», сначала должен стать хорошей женщиной» [6]. Более того, Ф. Найтигейл полагала, что мужские «твердые и рогатые» руки не были приспособлены, «чтобы коснуться, купать, и обезболить раненные конечности, несмотря на то, что у мужчин могут быть нежные сердца» [2].

Ряд специалистов по медицинской истории, изучив труды Флоренс Найтигейл, подвергли её подходы жёсткой критике. В частности Клаус Тьюелейт подверг теорию Флоренс Найтигейл критике, назвав её деятельность «новым женским нападением на медицинскую и заботливую работу». Он также посчитал, что медицинская работа по уходу за ранеными и больными с легкой руки Ф. Найтигейл стала «полностью феминизируемым занятием» [3]. Перефразируя Ф. Найтигейл, Клаус Тьюелейт считает, что она вывела образ медсестры, как «белой, чистой, заботливой женщины, подходящей на роль матери, которая превышает чувственность, отстранив от этой работы мужчину» [4].

Максимум, на что соглашалась Флоренс Найтигейл и поддерживающие её медицинские администраторы, ответственные за реформу здравоохранения, было назначение мужчин на должности младших медицинских работников-санитаров. В их обязанности входила подвозка и перенос раненых, больных, уборка помещений, их дезинфекция, охрана, выполнение всевозможных хозяйственных работ, например, в качестве поваров на кухне. В специфических медицинских должностях младших медработников, например, в рентгенологии, начиная с конца XIX века, безраздельно господствовали мужчины.

Создавая свою медико-педагогическую концепцию, Флоренс Найтигейл связала необходимость создания союза медицинских сестёр с викторианскими требованиями к облику и внутреннему миру се-стры-милосердия.

Во-первых, сам внешний облик и внутренний мир женщины-медсестры, её внешний вид, по её мнению, должен был свидетельствовать о её глубокой религиозности, готовности выполнить беспрекословно любой приказ начальства, готовность жить в строгих внешних условиях и при этом отдавать всю себя «без остатка» тяжелейшей работе по выхаживанию больных, раненых и увечных людей.

Во-вторых, предлагаемая организация медсестрин-ства предполагала закрытый, недоступный для посторонних глаз образ жизни, жесточайший распорядок и корпоративизм.

В-третьих, воспитанные в викторианском духе женщины должны были «оставаться в домашнем развивающемся благовоспитанном поведении», быть ре- лигиозными, даже их внешний облик должен был напоминать «глубоко религиозную монашку» [5].

С подачи Ф. Найтигейл в Великобритании и других англоязычных странах (доминионах) началась реформа службы медсестёр, суть которой состояла в том, что, во-первых, медсестрой можно было стать только тому, кто прошел обучение в медицинской школе, колледже, учебных курсах по программе медсестер. Во-вторых, система взглядов и подходов обучения, его принципы строились на идеях Ф. Найтигейл и на основе предложенной ею программы обучения и строгого распорядка. В-третьих, все медсёстры, независимо от того, где они работали после окончания учебного заведения, считались на государственной или общественной службе и были обязаны соблюдать в период нахождения в любом учреждении правила внутреннего распорядка, установленные Ф. Найтигейл. В-четвертых, система воспитания в образовательных учреждениях по программе Ф. Найтигейл строилась таким образом, чтобы сделать из медсестёр послушных исполнителей воли врача, при этом категорически отрицалось вырабатывание самостоятельности в мышлении, а тем более привитие каких-либо самостоятельных научных взглядов и подходов.

Медсестринское движение возникло именно в середине XIX века, превратившись в одно из направлений борьбы женщин за свои права. Это произошло потому, что, по мнению Сары Эванс, именно в конце XIX века возникла новая женщина , на которую и сделала ставку Флоренс Найтигейл. Именно в это время начал укореняться новый жизненный уклад (Lifeways), возникший в городах, где женщины постепенно отвыкли от тяжелой жизни сельской местности. Появилось много женщин преимущественно из состоятельных, обеспеченных слоёв населения, которые были освобождены от изнурительного труда в сельской глубинке. Именно из их среды начали формироваться первые медсестринские братства, именно они стали питательной средой феминистского движения, подвергнувшего критике викторианские жизненные устои . Костяком общественно активных представительниц слабого пола стали образованные женщины, получившие образование в колледжах, медсестринских школах, женских гимназиях. Они почувствовали себя независимыми от семьи и потребовали для себя все возрастающего количества прав, некоторые из которых, например, право не заводить рано семью и не иметь детей, были малопонятны абсолютному большинству граждан.

Это произошло потому, что старый Викторианский кодекс защищал строгую сегрегацию полов в отдельных сферах. Так, общественные устои того времени закрепили за женщинами такие сферы, как работа прислугой, няней, гувернанткой, прачкой, кухаркой, акушеркой. То есть эти профессии, отражающие домашнюю деятельность женщин, стали «сугубо женскими», куда мужчинам вход был строго воспрещён по страхом подвергнуться общественному осуждению и осмеянию. Тот же Викторианский кодекс не препятствовал «завоеванию» женщинами профессии медицинского Ухода, где ранее безраздельно господ- ствовали мужчины, как наиболее близко отражающей биологически обусловленные инстинкты женщины как «заботливой матери». Благодаря усилиям вышеупомянутой Ф. Найтигейл и её сподвижниц — феминистски настроенным представительницам прекрасного пола эта задача в системе медицинского ухода полностью удалась, что нельзя сказать об обучении, где упорство, старание и методическая грамотность женщин-учителей столкнулись с волевыми качествами, педагогической требовательностью и напористостью педагогов- мужчин [6].

Постепенно Ф. Найтигейл и её сподвижники начали вытеснять мужчин из системы медицинского ухода. На самом деле, данное положение о непригодности мужчин к работе в системе медицинского ухода не соответствовало действительности, так как уже Гражданская война в США (1861 —1865 гг.), разразившаяся практически сразу после Крымской войны, показала, что мужчины в системе Ухода, занимавшие средние «медсестринские» должности, проявили себя ничуть не хуже женщин. Хотя в США также было принято, по примеру Великобритании, называть всех средних медицинских работников «медсёстрами» (nurses), большинство «медсестёр» на фронте Гражданской войны в США, как на Севере, так и на Юге, были мужчинами, которые совершенно не думали о своём предназначении и о том, что они чем-то хуже женщин-медсестёр. Однако и среди военных мужчин-медсестёр было мало профессионалов, так как они были назначаемы командирами из обычных солдат на незначительные сроки (до 2-3 месяцев). Часто в «медсёстры» попадали выздоравливающие солдаты. Однако, получив боевой военно-медицинский опыт, многие из них после окончания войны остались «медсёстрами» в обычных больницах, чему способствовала огромная послевоенная депрессия и массовая безработица. Все они ни в коей мере не ассоциировали себя с женщинами, носили на рабочем месте обычную мужскую одежду и не испытывали в общении с коллегами-женщинами никакого дискомфорта.

В США вплоть до 1870-х годов, когда начала проводиться реформа здравоохранения по теории Ф. Най-тигейл, во всех без исключения больницах и военных госпиталях на должностях среднего медицинского персонала были мужчины, и с работой они справлялись неплохо. Они назывались стюардами больницы и многие из них имели медицинское образование. Руководство также описывает кадровый состав больницы, который включал дежурных, преимущественно из стюардов, а также низших медработников — санитаров, и поваров, которые подчинялись распоряжениям главного Стюарда больницы [7].

Однако в Европе идеи Ф. Найтигейл попали на благодатную почву, и она получила поддержку не только в Англии, но и в Канаде, Австралии, а также других европейских странах. Усилиями Флоренс Найтигейл и её сторонников при поддержке соответствующих правительственных структур в 1860-е годы XIX века была создана международная (преимущественно женская) организация медсестёр, своеобразный женский медсестринский орден, по образу и подобию монастырского «братства». Были установлены жесточайшие правила внутреннего распорядка .

Членам медсестринства, во-первых, была установлена единая строгая форма одежды, во многом напоминающая одеяние монастырских сестёр милосердия. Она в незначительно видоизмененном виде по отношению к средним медицинским работникам просуществовала фактически до середины 1950-х годов и включала в себя обязательное строгое, полностью закрытое длинное до пят платье черного, голубого, синего или серого цветов, длинный белый фартук с обязательным красным крестом на груди и нарукавной повязкой опять же с красным крестом. На голове обязательно должно было быть кепи или косынка белого цвета. Различные больницы и сообщества медсестер при них имели «свою модель» кепи. В качестве обуви не допускались сандалии, а разрешалось носить только туфли (тапочки), сапоги или ботинки на невысоком каблуке. Другой особенностью внутреннего распорядка по отношению к обучаемым юношам и девушкам было то, что во время их работы в прикреплённой к школе больнице, помимо работы по уходу, обучаемым приходилось натирать полы воском, убирать в палатах и т.п. [8].

В различных странах была создана целая сеть школ по подготовке медсестёр, где обучаемые сразу же переодевались в форму медсестёр и приобщались к принципам медсестринского братства. То есть была создана целая система женского специфичного медицинского образования, и была сломана общественная идеология, суть которой состояла в том, что «женщине образование не нужно», достаточно её дома научить «считать, читать и писать». Начиная с 1870-х годов XIX века в англоязычных странах появляется целая сеть медсестринских школ , право на обучение в которых было отдано преимущественно женщине (до рубежа XIX — начала XX вв.).

В этих школах, которые хорошо финансировались и были оснащены самой передовой по тем временам материальной базой, женщины и парни-медсёстры получали не только хорошее по тем временам образование, но и высокооплачиваемую работу. В медсестринские школы выстраивалась очередь из желающих поступить юношей и девушек из аристократических семей. Отбор в медицинские школы, как и в само медсестринское братство, был очень жёстким. Возраст для поступления варьировался от 22 до 32 лет, посту-пающий(щая) был обязан предоставить руководству два рекомендательных письма от уважаемых людей, известных в округе. Плюс необходимо было предоставить справку от врача и дантиста о безупречном состоянии здоровья. Будущих студентов предупреждали о том, что контракт с ними может быть прерван в любое время в случае плохого поведения, неэффективной работы и пренебрежением служебными обязанностями. Одновременно с этим мы видим значительное улучшение в больницах. Они перестают быть оплотом преступности и антисанитарии, строятся новые, специально спроектированные здания с огромными, светлыми палатами для простолюдинов и vip-помещениями для состоятельных людей.

Почему в системе медсестричества женщинам удалось серьезно потеснить мужчин и выйти на первые социальные роли? Основоположница организованного медсестринского движения Флоренс Найтигейл поняла, что она может рассчитывать в своей работе по созданию «медсестринского братства» только на высокообразованных женщин — представительниц высшего и среднего сословия, жён и дочерей государственных чиновников, дворянок, которые давно томились без дела и ждали не то, чтобы достойного денежного вознаграждения, а общественно значимой работы.

Её сподвижница, американский общественный деятель Доротея Дикс стала создавать «новую породу американских медсестёр» в США, недавно оправившихся после гражданской войны 1861 —1865 г. Именно в середине 1860-х годов в США возник укоренившийся образ «новой медсестры», которую называли «леди с лампой». Это была, как правило, женщина средних лет, в длинном закрытом одеянии, очень «нежная и заботливая», «больничная мать».

Женщины воспрянули духом после столетий унижений и угнетения, почувствовали себя значимыми и полезными для общества, нашли сферу приложения своих талантов, своих общественных интересов. Женщины-борцы за права представительниц прекрасного пола с радостью восприняли реформу мед-сестринства, начатую Флоренс Найтигейл, так как увидели в этом основу своей будущей общественно полезной деятельности. Американское женское движение бросило борьбу за полное сексуальное равенство, чтобы сосредоточиться исключительно на голосовании в выборные властные структуры, где они хотели заполучить часть мест.

Как это ни парадоксально, женщины не выступали против викторианской идеологии в целом, так как поддерживали её демократические элементы. Более того, они поддерживали первенство женщин в воспитании детей, ведении домашнего хозяйства, так как считали, что здесь требуется навыков не меньше, чем медсёстрам, осуществляющим уход. Муж- чины-доктора не увидели никакой общественной опасности по отношениям к ведущей роли мужчины в обществе в стремлении женщин монополизировать медсестринскую деятельность потому, что, вопреки их опасениям, женщины не стали посягать на монополию мужчин в профессии врачей, а были склонны только подчиняться их воле, работая медсёстрами. Более того, врачей полностью удовлетворяла деятельность их ближайших помощников-медсестёр, потому что они тщательно выполняли все их указания, освобождая их от утомительной обязанности самим проводить лечебные процедуры и т.д. Женщины были терпеливыми, надежными помощниками в работе по уходу.

Постепенно даже самые непримиримые феминистки признали, что происшедшее разделение гендерных ролей в медицине было общественно полезным. Врачевание было признано мужской деятельностью, а уход — идеализировано как «женская». Было признано, что медсестрам значительно помогает врожденные инстинкты «нянчить» и «ухаживать», а также врожденная духовность и нежность. В то же время такие мужские качества, как «решительность» и «любопытство» только вредили делу Ухода. В Австралии конца XIX века женщины-медсёстры пользовались такой любовью и уважением со стороны населения, что сумели создать даже свою общественную организацию — Австралийскую ассоциацию обучаемых сестёр. Члены ассоциации продвигали и популяризировали идеи Ухода среди населения, вовлекали в эту работу не только девушек, но и юношей [9]. Сиднейские медсёстры служили во время всех войн, которые вовлекали Австралию от англо-бурской войны до Первой Мировой. Один признак их огромного вклада - военное обслуживание всех Сиднейских медсестер Больницы с 1891 до 1956. Военное обслуживание увеличило высокое социальное уважение для медсестер [10].

Система обучения и воспитания медицинских сестёр, независимо — женщин или мужчин, строилась исходя из двуединой задачи: подготовить не только специалиста среднего звена для системы госпитального ухода, но и привить обучаемым высокие моральные качества, любовь и гордость за свою профессию [12]. Медсестры получили огромное социальное уважение посредством приспосабливания религиозного понятия «призвания» так, чтобы Уход стал выражением врождённой потребности заботиться о больном. Вопреки мифу, что медсестрам «всегда недоплачивали» до первой половины двадцатого века, работа медсестрой было относительно хорошо оплачиваемое занятие. Например, медсестра в Англии получала на уровне рабочего сталелитейной промышленности.

Идеи Флоренс Найтигейл произрастали на благодатной почве. В больницах установилась творческая атмосфера. Доктора-мужчины были рады абсолютному повиновению и беспрекословию со стороны женщин и мужчин-«медсестёр», а пациенты были довольны «самоотверженностью и преданностью», свойственным женщине-матери.

В своё время, проанализировав успешную работу медицинских сестёр в монастырских больницах,

Флоренс Найтигейл чётко разделила всех медицинских работников, занимающихся уходом, на две категории: медицинских сестёр и санитаров. Всю квалифицированную работу по уходу и выполнению предписаний врача, как-то: отправление процедур, прививок, ассистирование на хирургических операциях, взятие анализов, по мнению основоположника системы Ухода, могла делать только квалифицированная медсестра, что стало аксиомой для организации системы здравоохранения во многих странах, в том числе и России. Однако преобразования, коснувшиеся среднего медицинского персонала, имели и негативные сторону, в первую очередь для междугендерных отношений. Раз проявилась такая общественно значимая сфера приложения для труда и общественной деятельности женщин, представительницы прекрасного пола стали немедленно вытеснять оттуда мужчин , путем дискриминации.

Реформа службы младшего медперсонала сопровождалась заменой мужского медицинского персонала на женщин-медсестёр. Так, если в английских лечебных заведениях (госпиталях и лазаретах) функции младших медицинских работников (медсестёр) до окончания Крымской войны (до середины 1850-х гг. XIX века) выполняли малоквалифицированные мужчины, не имеющие специализированного медицинского образования, то за 4 года (1856 —1860 гг.) положение дел кардинально изменилось.

Женщины —руководительницы системы Ухода ввели такие гендерные ограничения в деятельности медсестер, которые превратили уход в исключительно «женскую профессию». Во-первых, от женщин и муж-чин-«медсестёр» стали требовать «проявления женственности в профессии», выполнять правила внутреннего распорядка и внутренних взаимоотношений, свойственных исключительно женщинам в женских коллективах. Во-вторых, в некоторых медсестринских школах и больницах (не во всех) мужчинам при поступлению на учёбу или работу предложили переодеться в единую для всех медсестёр униформу, что, естественным образом, вызывало определённый психологический дискомфорт.

Мужчинам — будущим «медсестрам» вместе с женщинами приходилось в английских или американских школах медсестёр посещать уроки, где преподавались основы поведения «добропорядочных женщин», включающие в себя приобретение таких навыков, как, например, заливка чая, составление букетов, художественная оценка, домоводство, умение носить пояса или корсеты и т.п. Большинство мужчин, которые не захотели менять профессию, были вынуждены принять новые правила поведения, приспосабливаться к новому распорядку жизни, подстраиваться под требования «формирования у себя истинной женственности». Другие были вынуждены уволиться. Теперь Уход превратился во «внутреннее искусство, проявление «истинной женственности» [13].

Следует сказать, что воспользовавшись обстоятельствами, некоторые девушки из аристократических семей стали пытаться поступить в университеты на медицинские факультеты, где на врачей обучались в основном мужчины. Однако Флоренс Найтигейл не поддержала это веяние времени, отметив, что «...женщины могли быть инстинктивными медсёстрами, но они не могли быть инстинктивными докторами». Она подтвердила царящие в викторианском английском обществе устои, что профессия доктора — исключительно мужская и женщинам в ней делать нечего [14].

Таким образом, во второй половине XIX века при активном попечении Флоренс Найтигейл была создана корпоративная система медсестринского обучения. Его срок длился от 1,5 до 4 лет, и главная цель была привить медсестре навыки и умения «заботливой женщины», а также дать необходимые в работе знания медицины и методику ухода за больными и ранеными. Девушка или юноша проходили строгий отбор, заключавшийся в тщательном медицинском осмотре, вступительных испытаниях и месячном (двухмесячном) испытательном сроке. Принятые на курс поступали на полный пансион с предоставлением койко-места и четырехразового питания, в течение двухмесячного срока работали без оплаты на самой «черной» работе. Только после этого они получали униформу и при работе в прачечной, в больнице, столовой получали небольшую зарплату.

Учебный процесс был организован на высоком уровне. Чтение лекции именитыми докторами сопровождалось практическими занятиями по физиологии, анатомии, хирургии, где ученики приобретали навыки операционных медсестёр. Старшие медсёстры, их начальницы, преподавали перевязку и обработку ран. Как юношам, так и девушкам — будущим медсёстрам, вплоть до 1908 года (когда юноши перестали получать эти курсы), преподавали акушерство, а юношам значительно больше преподавался уход за безумным больным. По желанию обучаемого, можно было получить дополнительные курсы, например, по массажу, для чего выделялся дополнительный семестр. Существовал и курс диетического питания, для чего будущие медсёстры практиковались помощниками поваров на кухне.

Так как будущим медсёстрам предстоял карьерный рост, они внимательно осваивали обязанности старшей медсестры, которая обучала их правильно заправлять и поддерживать кровать больного пациента. Она учила их также прислушиваться к дыханию пациентов, замерять температуру и пульс. Причём, все эти манипуляции осуществлялись на пациентах. После трёх месяцев обучения, ученик или ученица начинали назначаться в дежурство в больнице, обязательно должны были участвовать в обходах вместе с врачом, их приучали наблюдать за состоянием больного, без поступления жалоб с его стороны учили докладывать врачу о наметившемся ухудшении в его здоровье. Особенное внимание обращалось на действия медсестры в чрезвычайной обстановке, когда больной переживал острый приступ заболевания, гипертонический криз, терял сознание. Медсёстрам внушали, что от их умелых действий зависела жизнь человека. Юношам в медицинских школах больше преподавалась методика излечения мужских болезней. После прохождения курса обучения назначались строгие вы- пускные испытания, проводимых комиссией Ассоциации Медсестёр, после чего выпускникам предоставлялось свидетельство-сертификат, предоставлявший возможность получить работу в государственной или частной больнице [15]. После окончания обучения выпускники и выпускницы распределялись как в военные госпитали, так и гражданские больницы.

В 1901 году в США и других Западных странах было принято решение о том, что медсёстрами в армейских госпиталях могут быть только женщины, а мужчины могли работать только в гражданских или частных больницах. Спрос был на мужчин-медсестёр в больницах такой большой, что в США и других странах были открыты мужские «сестринские» школы [16].

Первая мировая война показала всю ошибочность данного ограничения по отношению к мужчинам в медсестринской работе. Всё дело в том, что женщина-медсестра хорошо проявляла себя в тыловом учреждении, находящемся далеко от линии фронта. В то же время на передовой, в окопах, в условиях интенсивного вражеского огня, в полевом медпункте, (что показала Русско-Японская (1904 —1905 гг.), Англо-Бурская война (1899 —1902 гг.) и Испано-Американская война (1898 года), женщина-медсестра проявила себя недостаточно эффективно. Здесь, вне всякого сомнения, с задачей лучше справлялись «медсё-стры»-мужчины. Поэтому на рубеже XIX —XX вв. по мере увеличения потребностей военных медучреждений в квалифицированных средних медицинских работниках, мужчинам при поступлении предоставляли привилегии: создавали для них специальную униформу, отличавшуюся от женской. На курс зачисляли сразу же после соответствующего обращения, в то время как женщины были вынуждены ждать зачисления по два и более года. Срок обучения для мужчин составлял 2,5 года, в то время как для женщин — 3 года. Эти полгода выкраивали за счет того, что не обучали мужчин-медсестер педиатрии и акушерству [17]. Однако мужчин на должности военных «медсестёр» брали крайне редко. Впервые их снова призвали в армию США и Великобритании на должности военных медсестер только во время Корейской войны.

Особенно увеличился приток мужчин в школы медсестёр после Второй мировой войны. Это объяснялось тем, что платить стали меньше, женщины пошли неохотно, а в медучреждениях появился дефицит медработников среднего звена. Если в 1951 году в медицинские школы по подготовке медсестёр по уходу в США поступило 42 парня, то уже в 1961 году их количество возросло до 326. И такая динамика наблюдалась и в других странах. В 1914 году из 74 тысяч медицинских сестёр в США 70 % (51 тысяча) были женщинами и 23 тысячи мужчинами [18].

После Первой мировой войны система обучения будущих медсестёр, как мужчин, так и женщин продолжала строиться на прежних принципах, установленных в середине XIX века, о чем свидетельствует опыт работы школ медсестёр в Норвегии в 1912 —1940 гг.

Так, в Норвегии между двумя мировыми войнами серьёзную угрозу здоровью нации представлял тубер-

Юноши и девушки — студенты норвежской школы медсестёр в 1930-е годы XX века кулёз, поэтому обучение юношей и девушек в школе медсестёр строилось на умении противодействовать этому опасному заболеванию [19]. В школы медсестёр на равных основаниях принимали как девушек, так и юношей. Всё обучение было подчинено желанию победить в этой стране опасную заразу. Был объявлен призыв в ряды медсестёр, на который откликнулись многие молодые люди. Образование было не только основано на потребности противостоять напасти. Юноши и девушки после того, как закончат образование, были обязаны работать везде, где организация или больница нуждались в них. Выпускники идентифицировали себя с учреждением, под патронажем которого они работали и учились, например, многие медсёстры именовали себя «медсестрой Красного Креста» [20].

Чтобы преуспеть в решении этих сложных задач, медсестры должны были показать тактичность, способность проникновения в суть в человеческой натуре и терпении. То есть медсёстры нередко выполняли функции социальных работников, причём не делали никакой разницы между бедными и богатыми пациентами [21].

Монопольное положение женщины в медсестри-честве продолжалось полвека вплоть до начала Первой Мировой войны. Потом в систему Ухода массово хлынули мужчины, несколько поколебав устои медсестринских братств. Почему это произошло?

Во-первых, за полвека (с 1850-х годов XIX века до Первой мировой войны) женские закрытые клубы мед-сестричества выполнили свою социальную роль, показав всему обществу силу сплочённых единой идеей и целью женщин. Все увидели, что женщины способны навести порядок в такой сложной сфере, как медицинский уход.

Во-вторых, женщины проникли в такие, ранее считавшиеся «чисто мужскими» сферы деятельности, как, например, служба в армии и полиции, даже стали пилотами, а впоследствии и космонавтами (астронавтами).

В-третьих, медицинское сестричество перестало быть «кузницей кадров для феминисток», что мы наблюдали в XIX веке, перестало быть опорой данного движения. Уход стал для многих женщин не «объектом завоевания и вытеснения мужчин», как это было во времена Ф. Найтигейл, а вполне рутинным занятием.

В-четвертых, между Первой и Второй мировыми войнами окончательно разрушился старый Викторианский кодекс, который отстаивал строгую сегрегацию гендеров в отдельных сферах. Женское движение достигло вершины своей политической власти. Поскольку двадцатый век предоставил женщинам широкие демократические права, женщины и мужчины начали появляться в общественных местах, ориентируемых на удовольствие и потребление; залы для танцев, луна-парки, драматические театры и кинотеатры. Изменившееся социальное положение медсестёр, которые незаметно превратились в рядовых работников, совпало с периодом «великой депрессии» в 1920-1930-е годы. В течение 1930-х годов во время «великой депрессии» были значительно сокращены бюджетные ассигнования на здравоохранение в целом и на больницы, уменьшилось денежное содержание дипломированных медицинских сестёр, а условия труда значительно ухудшились. Ужесточились требования по обязательному проживанию медсестёр в больницах, рабочая неделя увеличилась до 52 с половиной часов. Многие покинули лечебные учреждения, остались только самые стойкие [22].

В послевоенный период трудностей не убавилось, заплаты среднего медицинского персонала росли медленно, поэтому руководство больниц смягчило условия работы медсестёр, произошел отказ от жёсткой дисциплины. Вместо униформ стала вводиться более функциональная одежда. Мужчины получили доступ ко всем направлениям ухода, хотя раньше им предписывалось, в основном, трудится в психиатрических больницах, а во всех стальных — только в виде исключения [23].

В годы Второй Мировой войны рухнули последние социальные перегородки дискриминации, разделяющие мужчин и женщин. Женщины заняли места мужчин, ушедших на войну, на полях, у станков, в сборочных цехах. В США Роуз — «Клепальная машина» — женщина, работавшая в танкосборочном цехе, стала национальной героиней, провозгласив, что «женский патриотический и гражданский долг — работать в промышленности — никоим образом не подрывает их традиционную женственность» [24].

В США было принято решение, разрешающее женщинам добровольно служить в армии. Женщин массово призывали в армию, флот, Береговую охрану, даже в морскую пехоту и военно-воздушные силы. Огромным во время войны был и медсестринский корпус. Таким образом, во многом благодаря закрытому медсестринскому сообществу, женщины получили полное равноправие наряду с мужчинами.

Список литературы Педагогические идеи Флоренс Найтигейл как основа установления монопольного права женщин в системе медицинского ухода во второй половине XIX века

- Gamarnikow, E. Sexual Division of Labour: The Case of Nursing, in Kuhn, A. & Wolpe, A.M. (eds) Feminism and Materialism: Women and Modes of Production, London, Routledge and Kegan Paul, 1978

- Summers, A. Angels and Citizens: British Women as Military Nurses 1854-1914, London, Routledge and Kegan Paul, 1988

- Theweleit, K. (1987), op. cit. note 1 above, p. 91, 126

- Valentine, P.E.B. Nursing: A ghettoised profession relegated to women’s sphere, International Journal of Nursing Studies, 1996, 33, (1): 98-106, p. 100

- Hughes, L. Little girls grow up to be wives and mummies: Nursing as a stop gap to marriage, In Muff, J, (ed) Socialisation, sexism and stereotyping: Women’s issues in nursing, Toronto, Mosby, 1982

- Judith Godden, Lucy Osburn, a Lady Displaced: Florence Nightingale’s Envoy to Australia, Sydney University Press, Sydney, 2006

- Earp C.A. (ed.). Yellow Flag: The Civil War Journal of Surgeon’s Steward C. Marion Dodson. Baltimore: Maryland Historical Society; 2002. (Originally written 1864-65.)

- Judith Godden and Susan Forsyth, ‘Defining Relationships and limiting power: Two leaders of Australian nursing, 1868 -1904’, Nursing Inquiry, vol 7, no 1, 2000, pp 10 -19

- Jan Bassett, Guns and Brooches: Australian Army Nursing from the Boer War to the Gulf War, Oxford University Press, Melbourne, 1992; Melanie Oppenheimer, All Work No Pay: Australian Civilian Volunteers in War, Ohio Productions, Walcha NSW, 2002

- Clarke, N. Strenuous idleness: Thomas Carlyle and the man of letters as hero, In Roper, M. & Tosh, J. (eds) Manful assertions: Masculinities in Britain since 1800, London: Routledge, 1991

- See O’Brien, P. All a women’s life can bring: The domestic roots of nursing in Philadelphia, Nursing Research, 1987, 36 (1): 12-17, and Valentine, (1996) op. cit. note 21 above, p. 100

- Робинсон В. История Ухода. -Лондон., 1951. -С. 78

- Trossman, S. (2003). “Caring Knows no Gender: Break the Stereotype and Boost the Number of Men in Nursing.” Nevada RNformation, 12, 19

- Listen to Frank Graham; (Nova Scotia Hospital Nursing Student from 1930-1933) talk about his experiences as a male nursing student

- http://www.photodetective.co.uk/jpegs/VAD-RC.jpg

- Schi0tz, A. Folkets helse -landets styrke, 1850 -2003. Oslo: Universitetsforlaget, 2004, р.208

- Melby, K. Kall og Kamp. Norsk Sykepleieforbunds historie. Oslo: Cappelen, 1990; Mathisen, J. Sykepleiehistorie. Oslo: Universitetsforlaget, 1993; Fause, Â. Et fag i kamp for livet, sykepleiens historie i Noreg. Bergen: Fagbokforlaget, 2001

- Schram, T. Litt om hjælpestationer og Kristiania Sundhetskommissions tuberkulosearbeid. Sykepleien, 1920, р. 4-31, and 42 -9

- Sydney Morning Herald, 29 June 1933, p 9

- Dorothy Raxworthy, ‘The Changing Face of Nursing: Nurse Training in Sydney 1935 -1985’, in J Shields (ed), All Our Labours. Oral Histories of Working Life in Twentieth Century Sydney, University of New South Wales Press, Sydney, 1992, pp 144 -69; Telegraph Mirror, 24 December 1990; Daily Telegraph, 7 September 1987

- Evans, Sara M., “Born for Liberty: A History of Women in America,” pp. 222, The Free Press, 1989. -p. 260

- Короткова А. И., Чуканов И. А. Медсестринская служба в истории междугендерных отношений (из истории мировой и отечественой медицины). Ульяновск: тип. Облучинского, 2011. 130 с.

- Шубович В. Г. Организация процесса обучения и воспитания в общинах «Сестер милосердия» в России в XIX-XX вв.//Педагогическое образование и наука. 2013. № 3. С. 153155.

- Титаренко Ю. И., Чуканов И. А. Прогрессивный подходы к женскому образованию в России во второй половине XIX-начале XX вв. Симбирский научный вестник. 2011. № 4. С. 42-48.

- Титаренко Ю. И. Система начального женского образования в Симбирской губернии во второй половине XIX -начале XX вв. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук//Ульяновский государственный университет. Ульяновск, 2006

- Шубович В. Г., Ильина Н. А. Становление и развитие системы профессионального медицинского образования в России конца XVIII -начала XX в. Педагогическое образование и наука. 2013. № 3. С. 156-160.