Передняя большеберцовая мышца собак на этапах постнатального и дистракционного морфогенеза

Автор: Шевцов В.И., Филимонова Г.Н.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2008 года.

Бесплатный доступ

Исследовали переднюю большеберцовую мышцу в экспериментах на 49 взрослых беспородных собаках, которым осуществляли чрескостный дистракционный остеосинтез голени с темпом 1,0 мм в сутки с различной дробностью, контролем служила группа из трех интактных животных. Сопоставляли с группой интактных щенков в раннем постнатальном периоде. Использовали методы гистохимии, морфо- и стереометрии, электромиографии, информационного и статистического анализа. Определены гистологические параллели количественных характеристик процессов естественного роста в раннем постнатальном периоде и индуцированного дозированным растяжением роста при дистракции. Доказано явное преимущество высокодробной круглосуточной автодистракции.

Мышца, дробность дистракции, постнатальный период, морфогенез

Короткий адрес: https://sciup.org/142121082

IDR: 142121082

Текст научной статьи Передняя большеберцовая мышца собак на этапах постнатального и дистракционного морфогенеза

Современные потребности разработки новых технологий лечения в травматологии и ортопедии требуют прицельного изучения особенностей структурной реорганизации скелетных мышц в экспериментах, моделирующих различные методики дозированного удлинения голени. При этом чрезвычайно важно сохранить гистоструктуру мышцы, сведя к минимуму необратимые процессы деструкции, что в значительной степени определяет функцию конечности в реабилитационном периоде. Академик Г.А. Илизаров, являясь автором метода чрескостного дистракционного остеосинтеза и гениальным практикующим врачом, установил две общебиологических закономерности: форма и объем кости находятся в определенной зависимости от кровоснабжения и нагрузки; второе – напряжение растяжения при дистракции стимулирует генез и рост биологических тканей [12, 14, 15]. Метод Илизарова позволяет создавать напряжения растяжения в заданном направлении: наращивать кость в длину [32], увеличивать ее в объеме [26], изменять форму костей позвоночника [19] и черепа [10, 35]. Установлены основные механизмы эффекта Илизарова: во всех тканях отмечается повышение уровня энергетического обмена, пролиферативной и биосинтетической активности клеток, коллагено- и эластогенеза. Эти знания позволили целенаправленно формировать костную ткань и параос-сальные структуры, при этом важная роль отводится темпам и ритмам дистракции [2, 17, 34].

Создание автоматического дистрактора позволило максимально приблизить ритм дистракции к эволюционно выработанному росту конечности в естественных условиях [6, 14]. Экспериментальными [5, 11, 31] и клиническими данными [3, 6] показано, что в условиях автодистракции быстро ликвидируется послеоперационный отек конечности, ускоряется осси-фикация регенерата, дистракция менее болезненна. Продемонстрировано влияние темпа и ритма удлинения на морфогенез периферических нервов [18]. Работы, раскрывающие общность биологических процессов при дистракционном остеосинтезе и в постнатальном развитии, посвящены кровеносным сосудам [22], периферическим нервам [29], скелетным мышцам [13, 33,] и фасциям скелетных мышц [1]. Морфометрический анализ поперечных гистотопо-грамм позволил установить зависимость компенсаторных реакций мышц голени от темпа удлинения, акцентировано внимание на дистрофических и дегенеративных изменениях [21]. Методом электронной микроскопии выявлено, что для мышцы в условиях дистракции с темпом 1,0 мм в сутки с 4-кратной дробностью присутствуют этапы, характерные для эмбрионального миогистогенеза [13]. Однако комплексные количественные исследования соматических мышц, выявляющие особенности компенсаторно-приспособительных реакций при различных ритмах дистракции, в том числе в разное время суток, изучены недостаточно, от- сутствуют параллели между постнатальным и дистракционным гистогенезом в высокодробных ритмах.

Цель : морфофункциональный анализ компенсаторно-приспособительных реакций передней большеберцовой мышцы взрослых собак под влиянием напряжения растяжения в условиях дистракции с различной дробностью и у щенков в раннем постнатальном периоде.

МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ

Работа выполнена на 10 щенках пяти возрастных групп: 1-, 7-, 14-, 21-, 28-суточные и 49 взрослых (2-3 года) беспородных собаках обоего пола, которые сгруппированы в 6 экспериментальных серий и группу интактных животных (n=3). Эксперименты выполнены д.м.н. С.А. Ерофеевым, операции, содержание и выведение животных из опыта производили с соблюдением санитарных правил по устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических клиник и вивариев, приказ МЗ СССР № 755 от 12.08.77. Экспериментальным животным удлиняли правую голень аппаратом внешней фиксации Илизарова, применяя закрытую флексионную остеоклазию [36] с темпом 1,0 мм в сутки с различной дробностью (табл. 1). До начала эксперимента, на 28-е сутки дистракции, через 30 суток фиксации и 30 суток после снятия аппарата проводили прижизненные электрофизиологические исследования (к.б.н. М.С. Сайфутдинов) по общепринятой методике [4] в модификации, предложенной д.м.н. А.П. Шеиным. Материал для морфологического анализа забирали через 28 суток дистракции, 30 суток фиксации и через месяц после снятия аппарата.

Для гистохимических исследований передней большеберцовой мышцы с наружной поверхности ее брюшка из верхней, средней и нижней трети иссекали кусочки размером 5-7 мм3, размещали на промаркированных этикетках и погружали в жидкий азот, изготавливали поперечные криостатные срезы (10,0 мкм). С целью визуализации микрососудов и мышечных волокон использовали реакцию на миозиновую аденозинтрифосфатазу (АТФ-азу) (рН 9,0) по Padycula, Herman в модификации З. Лойда [23]. Ставили реакции на выявление активности сукцинатдегидрогеназы (СДГ) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ) [23]. Осуществляли сбор первичных данных для стереологического анализа, для чего на матовый экран проекционного микроскопа «Visopan» фирмы Reichert-Jung (Австрия) с изображениями срезов (активность АТФ-азы) накладывали тестовую решетку коротких отрезков с коэффициентом k = 17,1: РТ = 156 – число тестовых точек, lТ = 78 – число тестовых отрезков, LТ = 78 см – суммарная длина тестовой линии.

Определяли: число тестовых точек, попавших на профили мышечных волокон (РМВ), микрососуды (РМС) и эндомизий (РЭ); количество пересечений тестовой линии с профилями мышечных волокон (С МВ ) и микрососудов (С МС ); число профилей мышечных волокон (NМВ) и микрососудов в тестовом поле зрения (N МС ). На основании полученных данных определяли: объемную плотность мышечных волокон (VV МВ = Р МВ /Р Т ), микрососудов (VV МС = Р МС /Р Т ) и эндомизия (VV Э = Р Э /Р Т ); поверхностную плотность мышечных волокон (SV МВ = 2С МВ ×L/480) и микрососудов (SV МС = = 2СМС×LТ/480), численную плотность мышечных волокон (NА МВ = N МВ ×k) и микрососудов (NA МС = = NМС×k). Описанным выше методом анализировали от каждой мышцы как минимум 60 полей зрения. Таким образом, число вариант в выборках по каждому параметру равнялось 60 и более, все выборки имели нормальное распределение, достоверность различий оценивали по t-критерию Стьюдента в программе Microsoft Excel-2000 [7]. По формулам [23] рассчитывали производные сте-реологические параметры: радиус диффузионного цилиндра (R Диф. = 0,62/ NA МС ), минимальное межкапиллярное расстояние (ММР = 1,075/ NA МС ), параметр, оценивающий васкуляризацию мышцы и косвенно ее оксигенацию (NAМС/NAМВ), площадь гематотканевой диффузии (SV МС /SV МВ ).

Таблица 1

Характеристика режимов дистракции, применяемых в опытах I-VI серий

|

Серия эксперимента |

Количество собак (n) по срокам |

Величина одномоментного удлинения |

Распределение одномоментных удлинений во времени в течение суток |

||

|

Д28 |

Ф30 |

БА30 |

|||

|

I |

3 |

2 |

2 |

1,0 мм |

однократно, утром |

|

II |

4 |

3 |

2 |

0,25 мм |

четырехкратно с 08.00 до 17.00 |

|

III |

3 |

3 |

2 |

0,125 мм |

восьмикратно с 08.00 до 20.00 часов |

|

IV |

5 |

3 |

2 |

0,017 мм |

60-кратно в течение суток |

|

V |

3 |

3 |

2 |

0,017 мм |

60-кратно с 08.00 до 20.00 |

|

VI |

3 |

2 |

2 |

0,017 мм |

60-кратно с 20.00 до 08.00 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ активности СДГ в серии с автодистракцией выявил фибриллярный осадок формазана в оперированной конечности, в центре некоторых волокон осадок был слабо выражен, типы волокон дифференцировались четко, в контралатеральной конечности мелкие гранулы формазана равномерно распределялись в площади среза волокна, вблизи сарколеммы были несколько сгущены, образуя ореол. Реакция на активность ЛДГ выявляла образование грубогранулярного осадка формазана во II и III сериях, в IV – распределение гранул более напоминало контралатеральную конечность, в серии с 8-кратной дробностью отмечено формирование клеток-мишеней. Активность АТФ-азы в IV серии визуально не различалась в оперированной и противоположной конечностях, четко идентифицировались два типа мышечных волокон. В других сериях активность всех исследованных ферментов была несколько ниже в опытной конечности, нежели в контралатеральной.

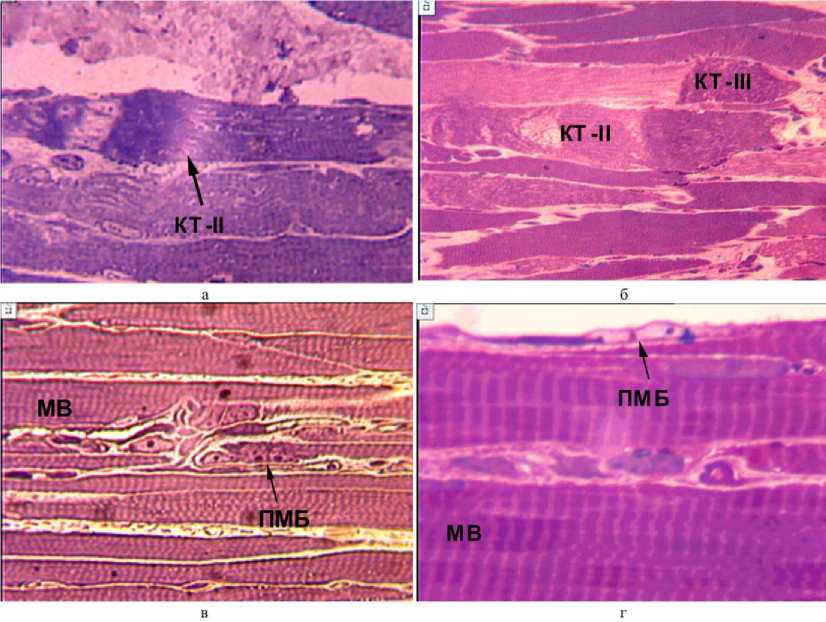

В передней большеберцовой мышце щенков и в условиях дистракции взрослых собак выявлены черты сходства. Так, контрактурно измененные мышечные волокна характерны для всех исследованных режимов и для щенков постнатального периода (рис. 1). Однако в условиях дистракции нередки мозаично расположенные множественные пересокращенные волокна (рис. 1, б), тогда как у растущих особей подобные картины единичны

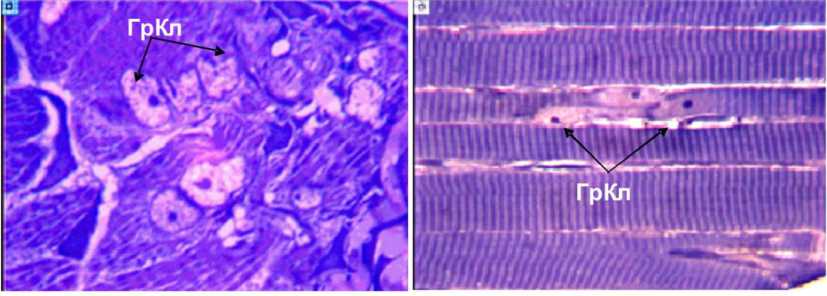

(рис. 1, а). Волнообразные или спиралевидные волокна, довольно частое явление в удлиняемой мышце и нередки у растущих животных. Картины попарно расположенных миобластов, очевидно, с дальнейшим их слиянием, характерны как для щенков, так и для взрослых собак при дистракции (рис. 1, в, г). Группы рядом расположенных клеток, вероятно, миобластов, в конце периода фиксации в IV серии аналогичны группам клеток через 14 дней постнатального развития (рис. 2).

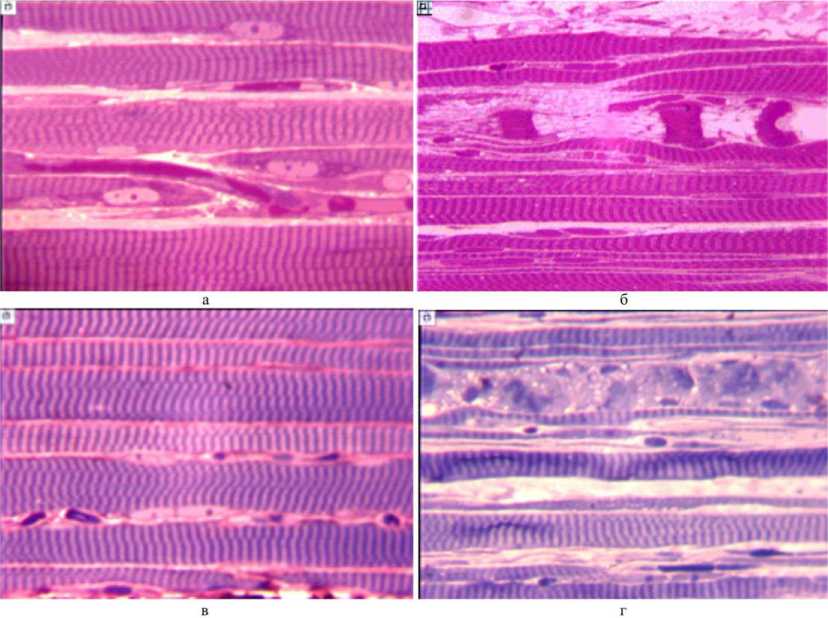

Через 28 дней дистракции голени по 1,0 мм за 1 прием в мышце значительны прослойки эндоми-зия (VVст=0,1630±0,0060 мм3/мм3), ядра мышечных волокон единичны. В условиях 4-кратной дробности характерны полнокровные микрососуды (NА мс =820,1±17,2 мм-2), многочисленны мио-сателлитоциты и ядра мышечных волокон (рис. 3, а). Особенность мышцы при 8-кратной дробности – наиболее многочисленные и полнокровные микрососуды (NА мс =1735,2±29,0 мм-2), присутствуют волокна с бочковидными темно окрашенными узлами пересокращения (контрактура III степени) (рис. 3, б). Для мышцы в условиях автодистракции характерны мелкие микрососуды (NАмс=1397,8±37,4 мм-2) малое число патологически измененных волокон, минимальная доля эн-домизия (VVст=0,1014±0,0030 мм3/мм3), а также нередки картины попарно расположенных миобластов (рис. 3, в).

Рис. 1. Передняя большеберцовая мышца через 28 суток постнатального развития (слева) и дозированного удлинения голени (справа): а, б контрактурно измененные мышечные волокна; в, г попарно расположенные миобласты. КТ-II, КТ-III – контрактуры мышечных волокон различной степени, ПМБ – пара миобластов, МВ – мышечное волокно. Продольные полутонкие срезы, окраска: а, в - по M.Ontell, об.-40, ок.-12,5×; б, г) метиленовым синим-основным фуксином, об.-16, ок.-12,5; об.-100, ок.-12,5×

а б

Рис. 2. Передняя большеберцовая мышца через 14 суток постнатального развития (а) и 30 суток фиксации в IV серии эксперимента (б): ГрКл – группы рядом расположенных клеток (миобласты). а – поперечный, б – продольный полутонкий срезы, окраска по M.Ontell, об. - 100, ок. - 12,5×

Рис. 3. Передняя большеберцовая мышца через 28 суток дистракции: а – с 4-кратной, б – с 8-кратной, в – с 60-кратной дробностью круглосуточно, г – через 30 суток фиксации в I серии. Продольные полутонкие срезы, окраска: а, б – метиленовым синим-основным фуксином; в, г – по M.Ontell, об.-40, ок.-12,5×. Комментарии в тексте

В конце периода фиксации в I серии отмечено наибольшее количество реактивных изменений: мышечные волокна истончены, прослойки эндомизия весьма значительны (VVст=0,3920± 0,0120 мм3/мм3), множество волокон полностью утрачивают поперечную исчерченность (рис. 3, г), нередки контрактуры различной степени, фрагментированные участки мышечных волокон. Во II серии исследованная мышца незначительно отличается от мышцы конца периода дистракции: наблюдаются волнообразные, контрактурно измененные волокна, (NАмс=1009,0±29,3 мм-2), (VVст=0,1400± ±0,0044 мм3/мм3). В III серии в мышце сохраняются многочисленные и полнокровные микрососуды (NАмс=1571,4 29,6 мм-2), характерны также спи- ралевидные и пересокращенные волокна. Главная особенность мышцы в IV серии – минимальное количество реактивно измененных волокон (табл. 2) и крупные клетки, расположенные группами, что может являться признаком роста мышечных волокон (рис. 2, б).

Признаки адаптационной перестройки мышцы в условиях дистракции с различной дробностью однотипны, разница количественная: чем выше дробность, тем меньшее число реактивно измененных волокон, причем для контралатеральной конечности, несущей дополнительную нагрузку и испытывающей общую гиподинамию, характерны аналогичные изменения в мышце (табл. 2).

Таблица 2 Количество реактивно измененных мышечных волокон (%) в передней большеберцовой мышце при дистракции голени с различной дробностью

|

Режим дистракции |

1,0мм×1 = 1,0мм |

0,25×4 =1,0мм |

0,017×60 =1,0мм |

|

|

Д28 |

опытная конечность |

14,4 % |

9,63 % |

3,99 % |

|

контралатеральная конечность |

11,96 % |

2,53 % |

2,11 % |

|

|

Ф30 |

опытная конечность |

36,8 % |

10,45 % |

2,81 % |

|

контралатеральная конечность |

27,8 % |

5,9 % |

1,9 % |

|

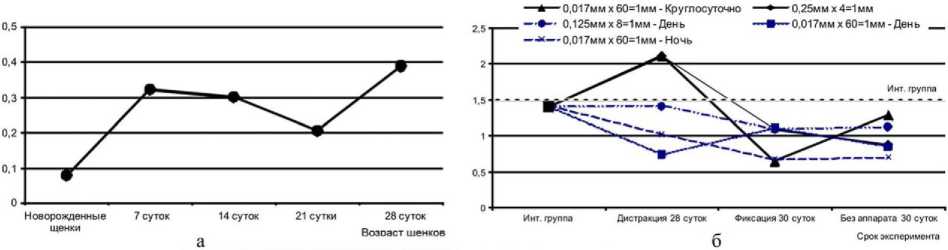

В результате стереологического анализа выявлена волнообразная динамика индекса васкуляризации у растущих щенков: первый подъем наблюдается на седьмые сутки, к 21-м суткам параметр снижается и вновь значительно возрастает к 28-м суткам (рис. 4, а). При дистракционном остеосинтезе голени в условиях высокодробной круглосуточной автодистракции, режим которой, по мнению автора метода Г.А. Илизарова, максимально приближен к условиям естественного роста [14], выявлена схожая динамика коэффициента васкуляризации с периодом раннего постнатального роста (рис. 4, б). В других исследованных режимах дозированного удлинения голени данный параметр изменяется иначе: во II серии коэффициент также возрастает в периоде дистракции, однако в конце фиксации и после снятия аппарата плавно снижается. Через 28 суток дистракции в III серии индекс васкуляризации идентичен значению в интактной группе, через месяц фиксации снижается и через месяц после снятия аппарата возрастает, почти достигнув уровня, зарегистрированного в IV серии. В V серии в конце периода удлинения индекс снижается относительно нормы, возрастает через месяц фиксации и вновь понижается в конце эксперимента. В VI серии данный параметр снижается через 28 суток дистракции и месяц фиксации, незначительно повышаясь через месяц после снятия аппарата и оставаясь минимальным в сравниваемых сериях эксперимента.

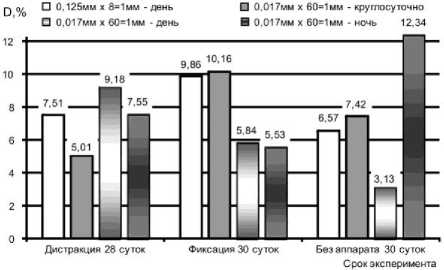

В условиях автодистракции в различное время суток либо круглосуточно функциональное состояние удлиняемой конечности различалось незначительно, данные стереологии также не позволяли сделать однозначного вывода. Лишь применив математический аппарат теории информации, удалось установить, что в конце эксперимента коэффициент структурной перестройки (эквиво-кация, D) в 2-3 раза выше при автодистракции ночью (рис. 5), нежели в других сериях, соответственно минимальны показатели надежности и абсолютной организации.

Анализ численной плотности микрососудов и амплитуды М-ответов показал, что чем лучше кровоснабжение удлиняемой мышцы, тем больше мышечных волокон способны генерировать потенциал действия и тем быстрее волокна способны восстановить свою функцию. В данном исследовании максимальное число микрососудов отмечено в условиях 8-кратной и круглосуточной автодистракции. В IV, V и VI сериях эксперимента шаг дистракции был равным – 17 мкм, тем не менее, численная плотность микрососудов и соответственно амплитуда М-ответов значительно выше в условиях круглосуточной автодистракции, где интервал между подачами дистракционных усилий (время междудействия) был в два раза больше.

Рис. 4. Динамика индекса васкуляризации передней большеберцовой мышцы: а – в раннем постнатальном периоде, б – в различных ритмах дистракции

Рис. 5. Показатель структурной перестройки передней большеберцовой мышцы, D (эквивокация) при дистракции голени с различной дробностью

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Известно, что в процессе развития кровеносного компартмента системы микроциркуляции можно выделить как минимум три этапа, наиболее интенсивный рост микрососудов наблюдается в период усиленного нарастания массы органа. Например, у белой крысы через 7 суток постнатального онтогенеза количество капилляров 1302 мм-2, а у взрослых животных – 478 мм-2 [20], что соответствует полученным нами цифрам, где первая «волна» индекса васкуляризации у щенков отмечена на 7-е сутки постнатального развития. В процессе формирования структурно-функциональных единиц гемомик-роциркуляторного русла на этапах онтогенеза меняется количество и плотность расположения микрососудов, их ориентация в пространстве [20], в нашем исследовании также отмечены продольно ориентированные микрососуды на поперечных срезах на 7-е сутки постнатального периода.

В доступной литературе мы не встретили информации о динамике индекса васкуляризации в периоде постнатального роста беспородных собак, а также при каких-либо экспериментальных воздействиях. Выявленные особенности васкуляризации передней большеберцовой мышцы при дозированном удлинении голени в различных ритмах с темпом 1,0 мм в сутки и на этапах постнатального онтогенеза позволили сопоставить постнатальный и дистракционный миогистогенез.

Роль биологических ритмов в природе трудно переоценить [24, 27, 38], поэтому существует необходимость изучения вопроса о влиянии разного времени суток на процесс высокодробного удлинения голени, режим которого максимально приближен к условиям естественного роста [14]. Особая роль в колебаниях физиологических функций отводится системе гипофиз-кора надпочечников, играющей важную роль в мобилизации приспособительных реакций организма в ответ на экстремальные воздействия [27]. Заживление ран у животных в эксперименте также протекает лучше в дневные часы, что связано с усилением процессов протеолиза в ночное время суток [9]. В дневное время симпатико-адреналовая система находятся в активном состоянии, эти гормоны подавляют митотическую активность и реципрокно улучшают функцию органа [38]. Следовательно ночью, напротив, в фазе восстановления в отсутствие дистракции выше вероятность повышения митотической активности клеток. Итак, физиологическая устойчивость организма к стрессорным воздействиям выше в дневное время суток [8, 39], исходя из этого, дозированное удлинение, являющееся несомненным стрессорным фактором, целесообразнее осуществлять в дневное время суток, нежели в ночное.

Биологической основой применяемого метода дистракции является диада «стимул-реакция». Чаще упор делают на изучение зависимости величины разового удлинения и степени выраженности морфологических и функциональных изменений. При этом упускается из виду фактор времени, т.е. срок, необходимый тканям конечности и общерегуляторным системам организма для генерации оптимального уровня реакции и восстановления затраченных на неё ресурсов. Исходя из предыдущих работ [28, 31] и по нашим данным, следует, что величина одномоментного удлинения (шаг дистракции) и интервал между подачей дистракционных усилий «интервал междудействия» в равной степени определяют функциональное состояние нервномышечного аппарата на этапах дистракционного остеосинтеза голени.

Таким образом, исследование передней большеберцовой мышцы в экспериментах по дистракционному остеосинтезу голени с темпом 1,0 мм в сутки с различной дробностью позволило определить гистологические параллели количественных характеристик процессов естественного роста в раннем постнатальном периоде и индуцированного дозированным растяжением роста при дистракции. Доказано явное преимущество высокодробной круглосуточной автодистракции.