Переход к таргетированию инфляции в России: причины и последствия

Автор: Дудин К.И.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 1-1 (59), 2020 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассмотрена макроэкономическая ситуация в России, сложившаяся за период 2014-2017 гг., с акцентом на отдельные макроэкономические показатели и действия Центрального Банка России в области денежно-кредитной политики. Особое внимание уделено внутреннему режиму инфляционного таргетирования. В этом контексте описаны основные действия ЦБ, проведен анализ промежуточных результатов политики ЦБ за исследуемый период.

Инфляция, инфляционное таргетирование, денежно-кредитная политика, политика цб рф

Короткий адрес: https://sciup.org/170181965

IDR: 170181965 | DOI: 10.24411/2411-0450-2020-10028

Текст научной статьи Переход к таргетированию инфляции в России: причины и последствия

В 2009 г. ЦБ РФ приступил к перестроению целевых ориентиров ДКП: таким образом, стала ощущаться значительно большая волатильность рубля относительно широко использующейся в то время стоимости бивалютной корзины (10 ноября 2014 года интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины был отменён, рубль отпущен свободное плавание [1]). Уже тогда Банк России в качестве основного инструмента денежнокредитной политики принял процентный канал, отказавшись от использования денежных агрегатов. Таким образом, основным ориентиром («номинальным якорем») для экономических субъектов стала ставка рефинансирования и инфляция, а не как раньше – валютный курс.

В 2009-2014 гг. количественные параметры инфляции, которые ЦБ планировал достичь в целях обеспечения условий для долгосрочного устойчивого экономического роста (за счет снижения процентных ставок и уменьшения инфляционных ожиданий), не были достигнуты, что можно увидеть в официальных документах Банка России (документы «Основные направления единой государственной денежнокредитной политики» за период с 2009 г. по 2014 г.). За анализируемый период ЦБ не смог взять под полный контроль инфляцию и вывести её на требуемый уровень. Напротив, наблюдался рост процентных ставок и долгосрочных ожиданий по инфляции, заметное нарастание структурных диспропорций в экономике, значительный отток/приток капитала, сильная волатильность обменного курса рубля.

На протяжении всего периода 20142017 гг. основным пунктом в экономических дискуссиях на всех уровнях отмечалась антиинфляционная политика. Столь бурному обсуждению поспособствовал завершившийся переход Центрального Банка РФ к режиму денежно-кредитной политики, именуемому как «таргетирование инфляции».

В нашей стране тема перехода к инфляционному таргетированию получила настолько широкое распространение, что даже застарелые структурные проблемы экономики отошли на второй план. Последнее время обвинения в сторону Центрального Банка России стали чуть ли не своеобразным трендом. На ЦБ РФ принято относить большую часть ответственности за сложившуюся плохую экономическую ситуацию. Гораздо меньше критики наблюдается в адрес Министерства Финансов РФ, даже несмотря на продвигаемую им в исследуемый период времени политику сдерживания доходов.

Основу критики действий ЦБ представляют три составляющие:

-

1. Произведен переход к «свободному плаванию» рубля: российская валюта девальвировалась и потеряла устойчивость.

-

2. Произошел рост цен вследствие девальвации.

-

3. Сохранение умеренно жесткой денежно-кредитной политики, отказ от увеличения предложения денег в экономике и резкого снижения ставки рефинансирования в условиях сохранения инфляционных рисков.

Объективность подобной критики представляется весьма неоднозначно, на тот момент экономика переживала совокупность внешних шоков: более чем двукратное падение цен на нефть, введение санкционного режима, закрытие доступа отечественным банкам к привычным источникам формирования ресурсов – мировым финансовым рынкам.

Говоря о переходе к плавающему валютному курсу, представители ЦБ отмечают, что он был вынужденным ответом на кризис. Кроме того, «валютный курс может быть гибким и волатильным, но на самом деле он выполняет важную функцию – абсорбирует внешние шоки. Как уже отмечалось, экспортерам нужен дешевый курс, импортерам и потребителям – дорогой. Одновременно этого достичь невозможно. Но колебания курса позволяют балансировать между этими интересами» – выразила своё мнение первый заместитель Банка России К.В. Юдаева на Международном Банковском Конгрессе в 2014 году [2]. Дополнительным аргументом «за» может служить то, что ЦБ рисковал «сжечь» все резервы в случае удержания валютного курса в пределах коридора колебания бивалютной корзины, так как внешние шоки были весьма значительными.

Кроме всего перечисленного, на основании ретроспективных данных по стоимости бивалютной корзины и соответствующего ей валютного коридора, можно сделать вывод о том, что размах бивалютного коридора увеличивался постепенно и системно с ноября 2010 года, поэтому было бы неправильно говорить о резком и слишком быстром отказе от удержания рубля в 2014 году. Кроме прочего, пройденная волатильность курса рубля дести-мулировала хранение денег в валюте, что в период высокой изменчивости курса было важно.

Рассмотрим позицию приверженцев более мягкой ДКП, которые придерживаются необходимости увеличения предложения денег в экономике и связывают это с тем, что между ростом денежной массы и инфляцией связь отсутствует [3]. Действительно, «прямой связи между ростом денежной массы и инфляцией в России нет» [4]. Но стоит обратиться к практике 2000-х годов: в то время происходил рост денежной массы и цен на энергоресурсы. Центральный Банк был вынужден скупать валюту, так как в противном случае, реальный курс рубля мог стать завышенным, ревальвироваться. В конце 2014 года ситуация повернулась вспять. Курс рубля упал бы еще сильнее и, соответственно, больше выросли цены, если бы не чистка и параллельная поддержка банковской системы, ужесточение денежно-кредитной политики.

Что касается ставки рефинансирования – высокопоставленные функционеры ЦБ уже не раз обращали внимание на то, что ставка соответствовала уровню инфляции и величине соответствующих рисков и снижалась по мере их уменьшения. К тому же, предполагалось, что при данном уровне ключевой ставки у населения будет больший стимул к формированию вкладов в банковских учреждениях: ведь почти половина денежной массы или четверть ВВП – рублевые сбережения домашних хозяйств, что является угрозой для экономической стабильности в случае массового перевода этих средств в валюту. Кроме всего изложенного, можно привести пример, почему низкие процентные ставки и небольшую инфляцию – не стоит воспринимать как основу для роста инвестиций в больших объёмах: в США и некоторых других странах на протяжении шести лет соблюдались перечисленные условия, однако роста не было, зато на рынке появились новые «пузыри» цен на активы [2].

Промежуточные итоги политики Банка России 2014-2017 гг. можно представить следующим образом:

– годовая инфляция снизилась более чем в три раза с 15% до 4,1%;

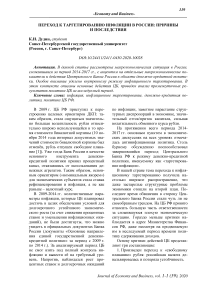

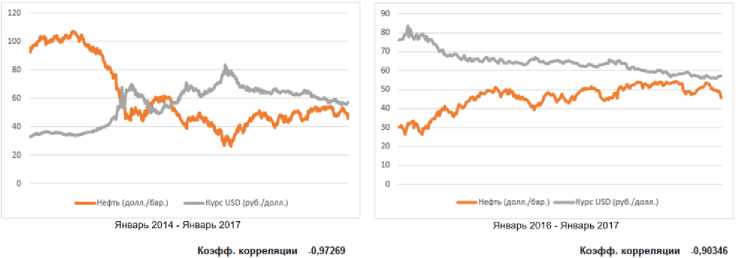

– курс рубля стабилизировался (кроме того, стал менее зависим от изменения цен на нефть, что доказывают расчётные коэффициенты корреляции: -0,97 за период январь 2014 – январь 2017 (рис. 1), -0,90 за период январь 2014 – январь 2017 (рис. 2);

– удалось сохранить золотовалютные резервы;

– началось постепенное снижение ставки рефинансирования ЦБ с 17% до 9,25%;

– приобрел позитивную динамику (по сравнению с 2015 годом) один из ключевых показателей при таргетировании инфляции – инфляционные ожидания.

Рис. 1, Рис. 2. Зависимость курса рубля к доллару и цен на нефть Brent [1, 5]

В целом, политика Банка России позво- вовала сложившейся в стране макроэко- лила смягчить потери от кризиса и для на- номической ситуации.

селения, и для бизнеса, а также соответст-

Список литературы Переход к таргетированию инфляции в России: причины и последствия

- Пресс-служба ЦБ РФ. О параметрах курсовой политики Банка России // 10.11.2014. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.cbr.ru (дата обращения: 30.12.2019).

- Материалы Международного банковского конгресса 2014. Таргетирование инфляции - цели и инструменты в условиях волатильности на международных рынках (сессия 2) // Деньги и кредит. - 2014. - №8. - С. 10-19.

- Ершов М.В. Рецепты Кейнса, Гэлбрейта и Фридмана - в нашу жизнь! // Эксперт. - 2015. - №44. - С. 28.

- Королев И. С. Инфляция - структурная проблема российской экономики // Деньги и кредит. - 2016. - №8.

- [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.eia.gov