Переход на новую глобальную парадигму развития и роль ООН в её становлении

Автор: Бондаренко Валентина Михайловна, Ильин Илья Вячеславович, Коротаев Андрей Витальевич

Статья в выпуске: 2 (15), 2015 года.

Бесплатный доступ

Данная работа является логическим продолжением исследований, опубликованных в 2014 году в статье Transition to crisis-free development: a myth or reality? в журнале World Futures. В новой статье автор с позиций мировоззренческого подхода усиливает свою позицию об объективности цели развития человеческого сообщества и необходимости ее осознанного выбора. Развивает свои ранее сделанные выводы о том, что мир без кризисов не только возможен, но и предопределен и сейчас он объективно находится на самом тяжелом переходном этапе от одной парадигмы развития к другой. Обосновывается, что для осуществления парадигмального перехода, исключения технологической сингулярности и ускоренного достижения объективно заданной цели развития, целесообразно под эгидой ООН и при ее непосредственном участии разработать, и реализовать мегапроект по формированию новой модели жизни. Механизм реализации этой модели - согласование на каждом местном уровне интересов государства, общества, бизнеса с интересами конкретного человека. Работа выполнена при поддержке РГНФ (грант № 14-02-00330).

Мировоззрение, системный кризис, цель, новая парадигма развития, мегапроект, оон, механизм согласования интересов

Короткий адрес: https://sciup.org/14123166

IDR: 14123166 | УДК: 008.2,

Текст научной статьи Переход на новую глобальную парадигму развития и роль ООН в её становлении

Данная работа является логическим продолжением исследований, опубликованных в различных статьях и книгах, в том числе в статье Transition to crisis-free development: a myth or reality?, вышедшей в 2014 в журнале World Futures [37-40]. Во всех этих работах сделана попытка доказать, что мир без разрушительных кризисов не только возможен, но и неизбежен. В данной статье с кратким повторением базовых основ методологии исследования приводится дополнительная аргументация, подтверждающая это утверждение, и даются предложения по ускоренной реализации этого пути развития. И это несмотря на то, что в настоящее время проблемы дальнейшего социально-экономического развития различных стран и всего мира, ускорение их экономического роста и устойчивого развития не только не решаются, а нарастают лавинообразно. Все это является результатом все усиливающейся кризисной ситуацией в мире.

Причин или факторов снижения темпов роста экономики всех стран называется много. Но являются ли перечисленные или еще не названные факторы и причины действительно первопричинами, которые способствуют замедлению темпов роста экономик большинства стран мира. Или они сами являются следствием скрытых пока от взора исследователей глубинных процессов, отражающих действие объективных законов развития? И это несмотря на то, что о росте неопределенности в экономике и политике, и усилении кризисной ситуации во всем мире, и как следствие, неопределенности относительно будущего известные ученые писали еще в прошлом веке [36, 41, 64]. Сегодня уже многие говорят о том, что проблема номер один – выбор модели дальнейшего экономического развития, так как возможностей переломить эту тенденцию не просматривается, ни по одной из проблем решений не найдено. И тот же Бен Бернанке, бывший председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, заявил, что Победоносная война или энергичная подготовка к ней стали бы лучшими средствами для вывода американской экономики из нарастающего кризиса [25]. В российской научной литературе даже развернулась дискуссия о необходимости смены модели роста российской экономики [17].

Следовательно, как и раньше мы писали, так и сейчас утверждаем следующее. Изменить существующую модель экономического развития возможно только при условии, если будут раскрыты объективные причины возникновения и распространения по планете глобального системного кризиса. Понимая эти причины, общество сможет найти модель, которая обеспечит гигантский инновационный рывок во всех областях человеческой жизни, и создаст условия к переходу развития без кризисов, или, по крайней мере, их своевременному упреждению.

В мире много ученых, которые посвятили свои исследования решению этих сложнейших проблем. Вспомнить хотя бы известные всем доклады Римскому Клубу. Но пока стратегического антикризисного плана развития на долгосрочную перспективу и видения будущего нет ни в одной стране мира.

Таким образом, мы должны констатировать, что сегодня как никогда ранее возникла необходимость в новом взгляде на сложившуюся кризисную ситуацию в России и мире. Становится неизбежным поиск новой модели эволюции и новой концепции человеческого развития.

Мировоззренческий взгляд на проблемы развития человеческой системы

Более тридцати лет назад при попытке объяснить противоречия, имеющиеся в экономике СССР, нами был сделан следующий вывод о том, что существовавшие в то время экономические теории и в целом научное знание исчерпали свои объяснительные возможности в поиске путей преодоления негативных явлений. Это объясняется, прежде всего, тем, что до сих пор научное знание, в т.ч. экономическое, строилось на сборе и обработке эмпирических данных прошлого и субъективных суждений по их интерпретации. Так, если мы посмотрим библиографию к современным учебникам, например, по макроэкономике, то увидим, что они сплошь построены на материалах середины и третьей четверти прошлого века [28]. Или в другом учебнике по «Теории экономического роста» его автор пишет: «В теории роста, впрочем, как и в макроэкономике и экономической теории в целом, исследования тесно связаны с эмпирическими разработками, проверяются и подтверждаются ими, или подвергаются сомнению и опровергаются, а нередко и инициируются эмпирическими исследованиями.».…«Эмпирика экономического роста, расширив круг исследуемых стран и периодов времени, обнаружила существенные расхождения базовых положений неоклассической теории экономического роста с реальностью. Таких факторов и детерминант, которые влияют на долгосрочный рост, существует достаточно много, и этот список до конца не определен и не завершен. Среди этих факторов и детерминант роста значительную роль играют детерминанты, определяемые субъективным поведением людей, общества и государства. Исходя из задач, определяемых новой эмпирикой, теория экономического роста сосредоточилась на поиске моделей, позволяющих объяснить влияние субъективных (поведенческих и институциональных) параметров на долгосрочный рост…»…«Однако с развитием эмпирических исследований возникали вопросы к базовой теории, решить которые она не могла, кроме того выявлялись устойчивые отклонения от прежних стилизованных фактов, требующие объяснения, проявились дополнительные детерминанты роста, лежащие вне основной теории. И что самое главное, все больше объяснений требовал основной «движитель» устойчивого роста уровня развития в неоклассической модели, своего рода «черный ящик» модели — технический прогресс» [31].

Поэтому стал ясным объективный факт, который говорит о том, чтобы решить эти проблемы и найти истоки противоречий в развитии системы, необходимо было, говоря политэкономической терминологией - найти единственно возможную форму производственных отношений или отношений между людьми по поводу производства, распределения, обмена и потребления жизненных благ, и адекватных им новых производительных сил. С тех пор нами велся поиск такого теоретического мышления на политэкономическом уровне, поиск такого методологического инструментария, который бы позволил получить объективную картину развития человеческого сообщества очищенную от эмпирических наслоений. В свою очередь это позволило бы выявить объективные причины возникновения кризисов, и увидеть единственно возможную модель человеческих отношений настоящего и будущего, адекватную тем достижениям технологического прогресса, которые сегодня с невероятной скоростью врываются в жизнь человеческого сообщества.

Но на начало 90-х годов прошлого века имеющаяся форма человеческих отношений стала соответствовать этапу первоначального накопления капитала. Соответственно этой форме производительные силы становились все более примитивными. Инновации отторгались. Развитие пошло вспять.

Снова встал вопрос: случаен ли этот вывод? Потребовался переход на новый уровень понимания проблемы, и была взята новая планка в исследованиях – мировоззренческий уровень.

Мировоззренческий взгляд на все проблемы стал возможен, когда была:

-

• определена объективная цель развития человеческой системы на Земле – это сам конкретный человек во всем многообразии потребностей и удовлетворение его самой высшей потребности стать совершенным в духовном, интеллектуальном и физическом планах с одновременным достижением высокого уровня сознания;

-

• выявлена необходимость использования целостного, системного,

междисциплинарного подхода в рассмотрении всех сторон развития человеческого сообщества;

-

• найден единый показатель, с помощью которого можно измерить и сопоставить абсолютно все процессы и явления – время;

-

• определен единый критерий эффективности развития человеческой системы – время между потребностью прийти к реализации единой цели развития и той реальностью, где находится в каждый момент времени общество, в любом разрезе, и каждый конкретный человек по отношению к этой цели. Если время между возникновением потребности конкретного человека и ее удовлетворением имеет тенденцию к непрерывному сокращению и всемерно приближается к нулю, то человеческая система по отношению к цели развивается в нужном направлении и эффективно.

Таким образом, итогом этого поиска стала разработанная новая методология познания, которая позволила выявить объективные закономерности в развитии человеческого сообщества. Много уже написано по результатам этих исследований. В данной статье постараемся усилить аргументацию того положения новой методологии познания, которое касается определения объективной цели развития человеческой системы.

Объективная цель развития человеческой системы

Цель развития человечества и человека на Земле с древних времен рассматривали ученые из разных областей наук и духовных знаний. Например, еще в 1784 году немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии, стоящий на грани эпох Просвещения и романтизма Иммануил Кант, своей статье «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» рассматривал мировую историю как целенаправленный процесс. Он искал способ подчинить историю закону, и он считал, что этот закон истории обязательно должен быть законом развития. Решение задачи И. Кант увидел в том, чтобы связать историю с целью, к которой она изначально стремилась, что и сообщало бы ей закономерный характер. Подчинить историю закону – значит подчинить ее движению к определенной цели. Иными словами, он предложил мыслить историю телеологическим образом. Он предложил попытаться открыть в бессмысленном ходе человеческих дел цель природы, на основании которой у существ, действующих без собственного плана, все же была бы возможна история согласно определенному плану природы. Конечная цель существования мира по Канту – довести до полного развития разумные природные задатки человека [55].

Авторы докладов Римскому клубу также пытались сформулировать цель развития глобального общества и его устойчивого развития, отталкиваясь от нее, выйти на новые предложения по реорганизации международного порядка (РИО) и найти новую идеальную социальную организацию людей [68]. Мы уже об этом писали, но для большего понимания этой задачи кратко вспомним их. По нашему мнению, например, особое внимание этому вопросу было уделено в пятом докладе Римскому клубу под названием «Цели для человечества» В этом докладе анализ глобальных проблем рассматривался с позиции системы целей и ценностей, и тем самым был осуществлен кардинальный переход от количественного анализа к качественному анализу. Но для этого, по мнению авторов доклада под руководством всемирно известного профессора философии, системных наук и политологии, почетного доктора ряда университетов, руководителя программы в Институте ООН по обучению и исследованиям, ректора Венской академии футурологии Эрвина Ласло, необходимо было сформулировать цели мирового развития и ознакомить с ними мировую общественность [67].

Руководствуясь поставленной задачей – сформулировать цели мирового развития, Д-р Ласло и его рабочая группа в своем исследовании проанализировали на национальном и транснациональном уровнях "атлас целей» различных регионов, стран, церквей, многонациональных корпораций, ООН, других международных организаций. Они опросили максимально возможное число представителей самых разных сфер и направлений человеческой деятельности, и выдвинули четыре глобальные цели. Прежде всего – это обеспечение глобальной безопасности, т. е. прекращение гонки вооружений, исключение войн и конфликтов, отказ от насилия. Вторая по значимости - решение продовольственной проблемы в глобальном масштабе. Достижение этой цели, как считают исследователи, должно обеспечить ликвидацию голода и создать мировую систему, способную удовлетворить потребности в продовольствии всех людей на Земле. Следующая цель предполагает создание системы глобального контроля над использованием энергетических и сырьевых ресурсов и благодаря этому факту перейти к рациональному и экологически безопасному энергопользованию, контролю над технологиями и распространению экономически эффективного природопользования. И четвертая цель - глобальное развитие, ориентированное на повышение качества жизни, социальную справедливость в распределении материальных и духовных благ [67].

Для достижения этих целей, авторы доклада предложили несколько сценариев «революции мировой солидарности». Они надеялись, что ученые, религиозные деятели, представители деловых кругов одной страны смогут повлиять на своих коллег в других странах, после чего можно будет «всем миром» рассмотреть критические проблемы и выработать общие пути решения. К сожалению, в существующей модели развития человеческой системы эти призывы врядли могли быть услышаны. Это, во-первых. А во-вторых, исходя из системного подхода к развитию человеческого сообщества, постановка разных целей одновременно может привести и, как правило, приводит к тому, что ни одна из них не достигается.

В продолжение плодотворных исследований д-ра Ласло, система меняющихся целей и ценностей человека, их изменения и влияние на социально-политическую, экономическую и культурную жизнь, была изучена с помощью глобальной сети ученых социологов. Рональд Инглхарт, американский ученый социолог и политолог стал инициатором этих исследований [54] и сегодня Всемирный опрос (WVS) объединяет сотни ученых со всего мира. Исследовательский проект носит название Всемирный обзор ценностей (World Values Survey). Штаб-квартира Ассоциации находится в Стокгольме, Швеция. WVS провела социологические исследования почти в 100 странах, которые охватили 97% населения планеты. Шесть раундов исследований общественного мнения проведены с 1981 по 2014 год, в том числе интервью были проведены с почти 400000 тыс. опрошенных [53].

На первый взгляд, Всемирное исследование ценностей (World Values Survey) стремится помочь ученым и политикам понять изменения, убеждения и мотивацию людей во всем мире и это, казалось бы, действительно показывает, что существует значительная корреляция между эмпирическими данными об экономическом состоянии стран (ВВП) и субъективным ощущением уровня счастья и благополучия [16]. Тем более, что на основе этих эмпирических данных общество социологов, участвовавших в данной программе, опубликовало более 1000 статей на 20 языках, в т.ч. были опубликованы и работы самого Рональда Инглхарта, а также ученых из России [34, 35].

Представляется, что это очень важные исследования для понимания текущей ситуации и всего спектра глобальных изменений в различных странах мира в настоящий момент времени. Но данное исследование, во-первых, растянуто во времени. Сбор и обработка эмпирических данных и субъективных суждений людей осуществляется раз и в течение 4-5 лет. На момент публикации выводов ситуации в мире может поменяться, и в сегодняшних скоростях меняется кардинально. То есть, сегодня в век IT-технологий таким образом полученная информация устаревает быстрее, чем скорость ее передачи, обработки и издания результатов. Следовательно, ценность ее снижается. Во-вторых, опрос людей происходит из различных групп населения, ранжированных по степени бедности и богатства, по уровню образования и т.д., и т.п. Далее они сравниваются, делаются выводы, в которых они показывают, что цели и ценности у всех разные. Собранные таким образом данные на основе опроса различных слоев населения, находящихся на разных ступенях развития, к сожалению, не позволяют выявить единую, общую для всех объективно заданную цель (ценность) развития.

В 2000 году мировые лидеры в рамках деятельности Организации Объединенных Наций (ООН) приняли единую для всего мира концепцию для борьбы с нищетой в ее многочисленных проявлениях. Эта концепция, воплощена в восьми Целях развития тысячелетия (ЦРТ): 1. Ликвидация крайней нищеты и голода; 2. Обеспечение всеобщего начального образования; 3. Поощрение гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин; 4. Сокращение детской смертности; 5. Улучшения охраны материнства; 6. Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями; 7. Обеспечение экологической устойчивости; 8. Формирование глобального партнерства в целях развития. Принятые цели дали импульс развития для всего мира на протяжении последних 15 лет. В настоящее время опубликован доклад ООН «Цели развития тысячелетия: доклад за 2015 год» [73], в котором подведены итоги этого развития. В Обзоре, представленном на Заседании Информационного центра ООН в Москве 07.07.2015, дается анализ информации, представленной в докладе, которая свидетельствует о том, что «несмотря на позитивные показатели, ни одна из Целей не была достигнута без выявления системных проблем. Как отметила автор Обзора Лилия Овчарова, Директор по социальным исследованиям НИУ ВШЭ, в этом процессе страны сталкивались с двумя ключевыми препятствиями – обилием военных конфликтов и кризисов, которые значительно подрывали достигнутый прогресс, и неравенством в доступе граждан к базовым услугам. Многие страны в данный момент разрываются войнами и внутренними гражданскими конфликтами, что привело к стремительному ухудшению условий жизни и самому большому количеству беженцев и внутренне перемещенных лиц в мире со времен Второй мировой войны (60 млн. чел.) [24]. Надо сказать, что и сегодня, спустя 15 лет со дня принятия ООН Целей развития тысячелетия, продолжаются поиски новой концепции устойчивого развития и ее воплощения в жизнь. На эту тему пишутся монографии, статьи и учебники для студентов университетов [8-10].

Это подтверждает наш вывод о том, что прежде чем определять пути реализации ЦРТ и устойчивого развития необходимо раскрыть объективные причины возникновения и распространения по планете глобального системного кризиса, войн, нищеты, бедности и других негативных явлений. Только понимая эти причины, общество сможет найти модель, которая обеспечит их реализацию, но только при условии, что эти цели будут рассматриваться, как подцели единой объективно заданной цели развития.

И второе, что это подтверждает анализ выше перечисленных подходов к определению и выявлению целей, о чем мы тоже уже не раз писали. Сейчас же все человечество распределилось на оси времени между возникновением потребности в реализации цели и ее удовлетворением в разных точках, в разных временных пространствах. Чем дальше друг от друга на этом векторе времени человеческие сообщества, регионы, страны, системы, объединения, тем сложнее или невозможно установить любой диалог между ними и обеспечить мир. Это происходит потому что, если цивилизации, народы, страны, мелкие и крупные сообщества и отдельные люди пребывают в разном линейном и сферическом временном пространстве, то они имеют разные уровни сознания, и никогда не поймут друг друга и поэтому никогда не смогут согласовать свои интересы. Все это является причиной возникновения и обострения всех бед человечества. И это заставляет мигрировать по планете целые сообщества в поисках лучшей жизни. Отсюда следует, что кризис в развитии мировой цивилизации, войны, терроризм, оранжевые революции, техногенные и природные катастрофы и все остальные негативные явления — результат действия глубинных, общих для природы и общества законов. Более того, до тех пор, пока люди будут находиться в разном линейном и сферическом временном пространстве, будет создаваться видимость, что на планете сосуществует множество локальных цивилизаций, не похожих друг на друга [37]. Поэтому чрезвычайно важно найти возможность направить развитие человеческой системы таким образом, чтобы все люди Земли оказались в одинаковом времени «между», тогда выровняется уровень сознания каждого человека по сравнению с уровнями сознания других людей и они смогут согласовать свои интересы в определении модели их существования. Отсюда быстрее придет понимание, и осознание того, что все мы живем ради достижения объективно заданной цели – человеку стать совершенным! Во всех других случаях, как написано во всех предыдущих работах и вновь это подчеркиваем, - развитие может получить совершенно иной, противоположный вариант: тупиковая ветвь, развитие вспять, чтобы все начать заново, или катастрофический финал, т.е. апокалипсис.

Сокращение времени «между» осознанием потребности конкретного человека в необходимости и возможности достижения объективно заданной цели развития и созданием условий для ее удовлетворения позволит управлять развитием таким образом, чтобы обеспечить для него и одновременно для всех остальных, живущих на планете Земля, эволюционное, без возвратов вспять непрерывное сокращение этого времени и всемерное приближение к критериальному значению, равному нулю. Только в этом случае, человеческая система по отношению к цели начнет развиваться устойчиво и эффективно в интересах каждого конкретного человека, согласовано с интересами всех остальных.

Надо отдать должное тем ученым, которые в настоящее время также затрагивают проблему определения цели развития, и даже подчеркивают, что как живой организм государство не может жить без цели и ориентации. Планирование, конечно, есть, но вопрос в том, как оно проводится, в чьих интересах и какими методами… цели должны быть связаны с развитием человеческих качеств…» [7].

Две парадигмы развития человеческого сообщества

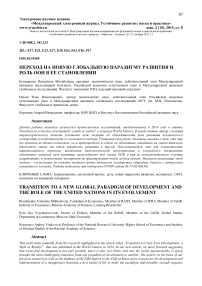

Мировоззренческий подход, основанный на использовании всех положений нового методологического инструментария, позволил увидеть, что на всем многовековом пути развития человеческого сообщества существуют лишь две парадигмы развития человеческой системы (рис. 1):

-

• первая парадигма - между производством и потреблением существует непосредственная короткая во времени и пространстве связь. Начиналась она с того, что все производилось на том уровне ручного труда, которым овладевало человечество, все им же и потреблялось. Это – доиндустриальный тип производства для себя и по заказу для конкретного потребителя на уровне домохозяйств (ремесленники). Следовательно, время между возникновением потребности конкретного человека и ее удовлетворением было

минимальным. Но поскольку цель была не осознана, возможности производства ограничены, круг потребностей очень узкий, неразвитый и для большинства населения недоступный, то развитие происходило через разного рода смутные времена, голодные бунты и эпидемии, восстания и войны, гибель больших масс населения, демографические и экологические катастрофы, разрушение и запустение многих городов, упадок ремесла и торговли и т.д., и т.п. [44-52]. Развитие человеческого сообщества по отношению к цели происходило стихийно;

-

• вторая парадигма – между производством и потреблением связь опосредована. Эта парадигма развития возникла с появлением простейших технологий, с разделением труда, с появлением рынка, класса посредников и всеобщего эквивалента обмена результатами этого труда – денег. С постепенной территориальной экспансией и развитием внешней торговли происходит трансформация первой непосредственной парадигмы развития во вторую опосредованную. Ее развитие во времени и в пространстве ускоряется с переходом на индустриальные технологии. Формируется массовое индустриальное производство конвейерного типа. Получает развитие внутренняя и внешняя торговля с территориальной экспансией до глобального уровня. Производство и торговля ориентируются на массового потребителя с единственной целью - получение максимума прибыли. Удовлетворение спроса абстрактного конечного потребителя происходит через стихийную, архаичную, рыночную, опосредованную удлинением времени и пространства, форму связи. Потребности конкретного человека не учитываются. В этих условиях неопределенность потребления, привела к возникновению, а затем и к глобальному нарастанию диспропорции во времени производства и времени обращения товаров и денег, к их полной десинхронизации. Время обращения многократно превышает время их производства. Произошел колоссальный отрыв динамики движения материальновещественных факторов производства, от их денежной формы. Развитие по отношению к цели происходит стихийно, эволюция сменяет инволюцию и наоборот. Поэтому циклы и кризисы, хаос и сложность, и все другие негативные явления в развитии человеческого сообщества, уже как продукт этой парадигмы развития, воспроизводятся, но уже в других глобальных масштабах, и с еще большей возможностью катастрофического финала. Более того, возрастание времени обращения товаров и денег по сравнению со временем их производства является основополагающей причиной неэффективного использования всех видов ресурсов, в т.ч. человеческих, или безвозвратных потерь.

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» www.yrazvitie.ru вып. 2 (15), 2015, ст. 8

Выпуск подготовлен по итогам V Международной научной конференции по фундаментальным и прикладным проблемам устойчивого развития в системе «природа – общество – человек» (21-22 декабря 2015 г.)

Время между возникновением потребности конкретного человека и её удовлетворением, стремящееся к возрастанию у

Время между возникновением потребности конкретного человека и её удовлетворением стремящееся к нулю

| / Кризисные пики в нарастании диспропорции во времени между возникновением потребности конкретного

I Эпох а стали, электричества и | тяжелой промышленности

Эпоха инфо, нано, био, когно и других технологий и мгновенная коммуникация с каждым конкретным человеком

Эволюционное сокращение времени между возникновением потребности кретного человека и её удовлетворением ,

Эпоха гибких производственных систем, перенастраиваемых в реальном времени под заказ конкретного потребителя

Эпоха информации и телекоммуникации

Эпоха нефти, автомобиля и массового производства промышленной | революции

Эпоха пара и железных дорог

Непосредственная взаимосвязь производства и потребления

| Доиндустриальное производство для | себя и по заказу конкретного потребителя на уровне домохозяйств cl

I постепенной территориальной । экспансией и развитием внешней торговли

Опосредованная взаимосвяз! и потребления

Непосредственная взаимосвязь производства и потребления

Индустриальное массовое производство конвейерного типа с развитием внутренней и внешней торговли и территориальной экспансией до глобального уровня

Постиндустриальное производство по заказу конкретного потребителя для себя, рассредоточенное на каждый местный уровень и на уровень домохозяйства

Рис 1. Условная схема развития человеческого сообщества

Борьба с финансовым кризисом с помощью средств монетарной политики только усиливает этот отрыв в движении реального продукта и денег, и способствует еще большему возрастанию диспропорции во времени производства и времени обращения товаров и денег. Именно поэтому сегодня Президент Reserve Bank of India Рагурам Раджан считает, что монетарная политика развитых стран создает условия, схожие с теми, что спровоцировали 80 лет назад Великую депрессию. С таким прогнозом Рагурам Раджан выступил на Международной конференции по экономике, которую провела в последних числах июня 2015 г. Лондонская школа бизнеса. Веса словам Раджана придает то, что он предсказал кризис 2007-2008 годов еще в 2005 году и его послужной список. До того, как возглавить главный банк Индии, он, к примеру, работал главным экономистом МВФ, и является признанным авторитетом в научном мире. «Меня беспокоит то, что для ускорения развития экономики мы медленно сползаем в те же проблемы, что существовали в тридцатые годы,» – сказал Рагурам Раджан с трибуны лондонской конференции. Думаю, что это проблема всего мира. Это не проблема только для развитых или для развивающихся рынков. Все значительно шире и сложнее» [19].

Говоря о проблемах, которые ведут к новой Великой депрессии, Раджан имел в виду попытки центральных банков многих развитых стран разгонять развитие экономик после глобального финансового кризиса при помощи очень низких процентных ставок и количественного смягчения (QE). К таким мерам прибегают в последнее время центробанки США, Японии и европейских стран. Рагурам Раджан опасается, что программы количественного смягчения могут провоцировать развивающиеся страны предпринимать ответные акции для сохранения их доли на рынках, как это было в 30-е годы прошлого века. «Проблема заключается в том,- сказал он,- что, пытаясь добиться роста при помощи QE как бы из воздуха, мы не создаем этот рост, а фактически отнимаем его друг у друга» [19]. Тем более, что ФРС США за время трех количественных смягчений «создал» несколько триллионов долларов. Они пока не вылились на рынки, так как скорость обращения денег все еще ниже докризисных уровней [19]. Так что опасения, высказанные Рагурамом Раджаном, что создаются условия для новой Великой депрессии, имеют под собой все основания.

Иными словами, финансовый кризис по цепочке все ускоряющимися темпами перерастает в кризис экономический, политический и, в конечном счете, системный. Это доминирующая сегодня модель развития.

Сегодняшний системный кризис - это вершина данной парадигмы развития, ее агония и неизбежный закат. То есть, модель человеческих отношений, основанная на опосредованной связи между производством и потреблением, уже полностью себя исчерпала и в настоящее время является объективным базисом и источником абсолютно для всех негативных явлений.

Приводим пример только некоторых явлений. Бедность и неравенство, возникновение долларовой Бреттон-Вудской системы, создание систем управляемого хаоса и манипулирования человеческим сознанием, снижение темпов экономического роста, рост цен и инфляция, деиндустриализация, терроризм и коррупция, природные аномалии и катастрофы, экономические и санкционные противостояния, информационные, кибер- и реальные войны с человеческими жертвами и материальными потерями - все это звенья одной цепи, продукт опосредованной модели развития. Последние события на Украине, ЕС, США, Сирии, Турции, России, в других странах мира и т.д., и т.п. также являются продуктом этой парадигмы развития. Фактор времени в этой парадигме человеческих отношений играет самую негативную роль.

Любые попытки и реальные отдельно взятые, несистемные действия по переформатированию существующей модели развития, например, за счет отказа от Бреттон-Вудской системы и доллара как единственной мировой валюты, приведут только к еще большему возрастанию диспропорций. Так Китай сегодня, создавая аналог западных международных финансовых структур, участвовал в создании международного банка БРИКС, валютного пула, банка инфраструктурного развития Азии и выходит на передовые позиции в мире по своему влиянию в азиатском регионе и др. частях мира [61]. Китай уже использует свои золотовалютные средства для оказания поддержки слабым, проблемным странам, которые он будет самостоятельно кредитовать. Например, помогает Венесуэле, Аргентине, обещает России. То есть, Китай усиливает свою роль в качестве кредитора последней инстанции для многих стран мира, и таким коренным образом меняет экономическую конфигурацию в мире. В этих условиях, хотя гегемония Запада может прекратиться или не прекратиться, нет никаких гарантий, что не начнется гегемония Китая. Если юань станет мировой резервной валютой, на долю которого приходилось свыше 80% всех торговых операций и более 90% всех международных транзакций на сотни триллионов долларов, то нет никакой гарантии, что Китай, как и США, не начнет безгранично печатать национальную валюту. Перестав быть фабрикой мира и поставлять свои товары в любую точку планеты, он может заменить их единственным товаром – деньгами, тем самым создать условия для повторения Бреттон-Вудской системы и способствовать еще большему отрыву в движении реальных товаров и денег. Диспропорции возрастут, последствия не трудно представить.

К таким же отрицательным последствиям приведет и формирование в существующей модели развития, например, объединения БРИКС, Евразийского союза или любого другого союза, т.к. создание условий для функционирования крупнейшего общего рынка на пространстве этих объединений со свободой движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы не позволят им стать новыми мощными центрами экономического развития. Почему? Потому, что это сохраняет, и усиливает диспропорцию во времени обращения товаров и денег по сравнению со временем их производства. И, второе, потому, что сегодня все страны находятся в разных временных пространствах «между», т.е. на разных уровнях развития по отношению к объективно заданной цели развития и им никогда не удастся согласовать свои интересы.

Возможные варианты перехода к новой парадигме развития и их последствия

Итак, мы видим, что существующая парадигма развития – это опосредованные отношения между людьми, которые не соответствуют наступившей эре космических скоростей, эре использования цифровых, инфо-, когно-, нано- и других технологий XXI века и использование этих технологий еще не направлено на реализацию объективно заданной цели развития человеческого сообщества.

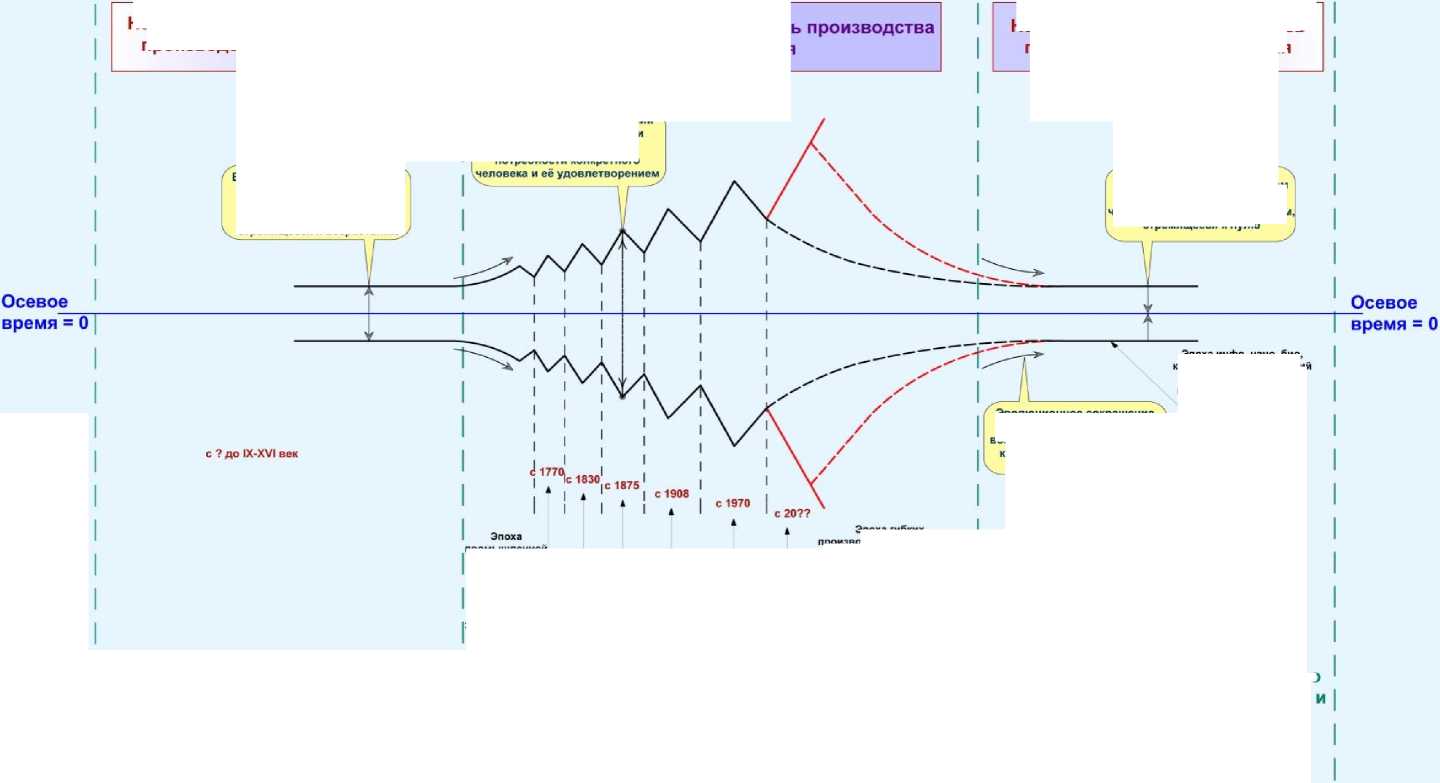

И здесь кроется объективная причина того, что на необозримом времени «между» слишком разными становятся интересы государства, бизнеса, общества и не совпадают с интересами конкретного человека. И мир сейчас объективно находится в самом сложном времени, в переходном периоде от одной парадигмы развития к другой (Рис 2). По мнению профессора международных отношений в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE), эксперта по истории и теории войн Кристофера Коукера: «Никто не хочет жить в эпоху, когда рушится мировой порядок, это по-настоящему опасные времена» [15].

Поэтому первостепенным становится необходимость создания условий движения к объективно заданной цели развития не методом проб и ошибок, а осознанно. Получается, что действительно нужна новая модель развития. Но какая? Ведь предлагая свой вариант новой модели, некоторые ученые, например, считают, «что в этой модели должно быть сочетание стратегического планирования и рыночная самоорганизация, постоянно растущий частный центр с опорой на государство. Самое главное в этой концепции — гармонизация интересов»

[7]. В обоснование этих предложений, приводят примеры Азиатского и Скандинавского

опыта.

Рис. 2 Условная схема перехода на новую (первую) парадигму развития

Но так ли это? В отношении китайского опыта следует заметить: да, действительно, на наших глазах родилось китайское экономическое чудо, которое называют социалистическая рыночная экономика. В ней реализован, как считают некоторые исследователи Китая, системный подход, и она дает нам контуры того, как современная экономика может, и должна развиваться. Но наши исследования с мировоззренческих позиций показали, об этом мы писали и в предыдущем разделе, что китайская экономика неэффективна. Приведем факты. Например, в 2009-2013 гг. из-за стремления правительства Китая стимулировать экономический рост и гиперактивности участников строительного сектора $6,8 трлн. были инвестированы впустую. Так показало исследование Национальной комиссии развития и реформ и Академии макроэкономических исследований. За этот период около половины всех инвестиций в китайскую экономику были «неэффективными», отмечают его авторы. Сейчас об этом свидетельствуют, в частности, города-призраки с пустыми многоэтажками (рис. 3), заброшенные автомобильные дороги и законсервированные сталелитейные заводы [22]. Аналогичные примеры неэффективного

использования всех видов ресурсов, в т.ч. и человеческих, можно привести по каждой стране мира, в т.ч. и по России.

Рис. 3. Новые города-призраки с пустыми многоэтажными домами

Вернемся к Китаю. При очень высоком уровне расслоения населения между богатыми и бедными и неизбежной переориентации Китая с внешнего на внутренний рынок, темпы роста ее экономики резко замедляются. «Продолжающееся замедление в экономике Китая в ближайшие годы может опустить показатель роста мировой экономики ниже отметки в 2 процента, что интерпретируется как рецессия, указывает Ручир Шарма (Ruchir Sharma), директор по развивающимся рынкам Morgan Stanley Investment Management, одного из крупнейших мировых инвестбанков. «Следующая мировая рецессия будет «сделана в Китае» (made in China)», – заявил он в интервью Bloomberg. По словам Шармы, «Китай в ближайшие годы, вероятно, будет самым уязвимым местом мировой экономики» [18]. Об также свидетельствует множество других фактов. Так, например, «Задолженность китайских компаний оценивается в 16,1 триллиона долларов, или 160 процентов от ВВП, что вдвое превышает аналогичный показатель США. Эксперты называют причиной такого высокого долга попытки Пекина стабилизировать темпы экономического роста. Ведущий экономист филиала швейцарского банка UBS в Китае Ван Тао, которого цитирует агентство, полагает, что создавшаяся ситуация может привести «к жесткой посадке» китайской экономики. Он обращает внимание на то, что в последние годы китайские чиновники старались увеличить приток капитала в реальный сектор экономики. Но сейчас прибыль компаний замедляется на фоне снижения цен, и в такой ситуации возвращать долги становится все труднее» [13]. Другой пример. 27 июля 2015 г. второй раз за последний месяц китайский фондовый рынок рухнул на 8,5% Темпы обвала китайских индексов стали рекордными за последние 8 лет…

-

[12]. Эти факты в полной мере подтверждают наши выводы о неэффективности китайской модели [52].

Говоря о скандинавской экономической модели, то многие подчеркивают, во-первых, что она предполагает самые широкие в мире на данный момент масштабы вмешательства государства, самый высокий уровень перераспределения ВВП через госбюджет и в то же время самый низкий уровень коррупции, бюрократизма и злоупотреблений. А во-вторых, это происходит потому, что скандинавское государство построено на действительно демократических принципах, его деятельность действительно прозрачна и контролируется разветвленными институтами гражданского общества. С мировоззренческих позиций, что касается скандинавской экономической модели, можно сказать следующее: с одной стороны, перераспределительные отношения не связанные с конкретными затратами труда, которыми так гордятся эти страны, в конечном счете, снижают мотивацию к росту производительности труда и приводят к деградации личности. С другой стороны, среди этих стран есть, например Исландия, которая в 2007 году была признана лучшей страной для проживания, но это страна по своей территории и по численности населения равнозначна нашим муниципальным образованиям, но по сравнению с ними имеет финансовую самостоятельность. Более того, с помощью информационных технологий мирным путем население Исландия без революции перешло на прямую, открытую демократию, т.е. они добились учета интересов каждого конкретного человека, проживающего в стране, и отразили этот решение во вновь принятой Конституции. В первой строчке Основного закона так и записано «Мы, люди Исландии, желаем создать справедливое общество, где каждый из нас будет иметь равное место за общим столом», – такими словами начинается Конституция» [14].

Таким образом можно сделать вывод, что существующая модель развития – это опосредованные отношения между людьми, которые, как уже было сказано выше, с одной стороны, не соответствуют наступившей эре космических скоростей, эре использования цифровых, инфо-, когно-, нано- и других технологий, а с другой, абсолютно не эффективна с тенденцией к исчерпанию всех видов ресурсов. Все это многократно усиливается в условиях движения к объективно заданной цели методом проб и ошибок, неосознанно, или в условиях ее полного отрицания. Или осознанно, но в интересах узкой группы людей и их частных целей. Поэтому первостепенным становится необходимость перехода на другую траекторию развития. Но только на такую траекторию, которая создает условия для движения к объективно заданной цели развития осознано методом эволюционного, без возврата вспять, непрерывного совращения времени «между», и ее полной реализацией.

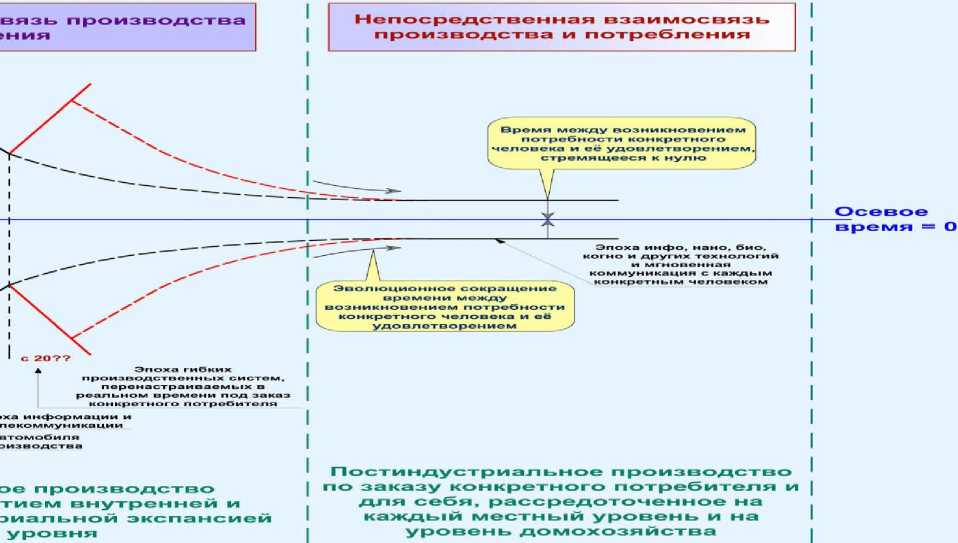

Мировоззренческий взгляд позволил объективно не только увидеть неизбежность перехода снова на непосредственные отношения, свойственные первой парадигмы развития, но и путь формирования другой модели отношений, другой модели жизнеустройства, но с возможностью обязательной реализацией объективно заданной цели развития. Она становится возможной только с появлением цифровых и других технологий XXI века, с помощью которых производство снова ориентируется на удовлетворение потребностей каждого конкретного человека, не производя ничего лишнего и создания условий цифрового равенства в доступе к благам при максимальном их разнообразии. Только цифровое равенство между конкретными людьми, равный доступ к благам цивилизации на основе заказа и согласование их интересов на каждом местном уровне в режиме самоуправления, позволит устранить все системные недостатки в социально-экономическом развитии каждой из стран мира. Это единственно возможное условие обеспечит безопасность личности, малой территории, где он живет, региона, страны и мира в целом.

Только так могут быть решены сложные задачи организации совместной деятельности всех участников отношений и оптимизации их взаимоотношений в принципиально новой социальной среде. Таким образом, переход на непосредственную взаимосвязь производства и потребления позволяет устранить саму первопричину системного кризиса, перейти на эволюционный по отношению цели путь развития.

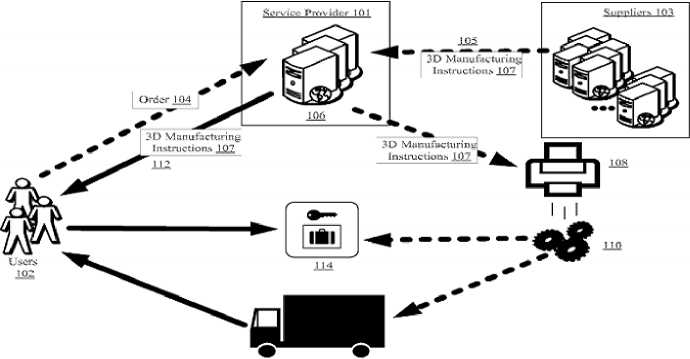

Рис. 4. Принципиальная схема новой модели жизнеустройства

Вот принципиальная схема новой модели жизнеустройства (Рис. 4). Это новая модель отношений и она должна формироваться одновременно на каждом местном уровне. Адекватные этим отношениям информационные технологии позволят сформировать механизм согласования интересов государства (органов местного самоуправления), общества, бизнеса с интересами конкретного человека с одной единственной целью – создать условия для него достигнуть своего совершенства. Ведь недаром Эрвин Ласло в одной из своих статей подчеркивал, что «Сознательное движение к стройной системе кооперативных сообществ, ориентированных на общие цели поддержания системы жизни на планете насущная необходимость» [66]. Более подробно об этой модели жизнеустройства написано в других работах автора [4, 5, 6, 39, 40].

Ниже приведем информацию, которая полностью подтвердит наши теоретические выводы. На этих рис. 5 изображены непроданные автомобили. Подобных автостоянок, забитых новенькими машинами очень много. Десятки тысяч машин производят на заводах каждую неделю, но они почти не продаются. На нашей планете больше машин, чем человеческих существ, почти 10 миллиардов штук. По всему миру скапливаются запасы ненужных автомобилей. Их становится все больше, и конца края этому процессу не видно.

Рис. 5. Конвейерное производство автомобилей Рис. 6. Цифровое производство автомобилей

Но цифровое производство решает эту проблему. На следующем снимке (Рис. 6) изображен первый небольшой городской автомобиль, собранный из распечатанных на 3D-принтере деталей. Изобретатель этого авто уверен, что его проект - это предвестник настоящей революции в автомобилестроении и будущее автомобильной индустрии -множество небольших независимых компаний создающих оригинальные проекты, и они могут быть расположены на каждом местном уровне. Производство деталей на 3D-принтере позволит им начать выпуск разнообразных моделей авто, не похожих друг на друга.

Аналогичные примеры можно привести практически по всему кругу потребностей человека. С помощью современных и разрабатываемых цифровых технологий можно создавать практически мгновенно любые вещи материального мира. При этом широкий

доступ к цифровым технологиям в производстве уже бросает вызов традиционным моделям ведения бизнеса, характерным для опосредованной модели развития, так как, в основе цифрового производства заложена персонализация, то есть производство продукции для «рынка», состоящего из одного человека!

Эти примеры подтверждают в полной мере, что парадигма человеческих отношений, основанная на опосредованной связи между производством и потреблением, на конвейерном, массовом, безадресном производстве уже полностью себя исчерпала. Эта модель фантастически затратная и абсолютно неэффективная и привела к тем негативным, а подчас катастрофическим, последствиям, которые мы сегодня имеем.

То есть, выявленные на теоретическом уровне с помощью мировоззренческого подхода объективные закономерности развития человеческой сообщества уже подтверждаются самой жизнью.

Вместе с тем есть и другая сторона цифровой революции в производстве и в других сферах, которая увеличивает время между необходимостью достигнуть объективно заданную цель развития и реальностью, продиктованной той моделью жизнеустройства, в которой сегодня находится человек. Иными словами, переход на новую непосредственную парадигму развития рано или поздно произойдет, но само по себе он еще не гарантирует, что это произойдет в интересах конкретного человека с целью достижения им своего совершенства.

Так, например, военные специалисты США создали технологию, позволяющую с помощью 3D-принтера готовить еду в боевых условиях. Сейчас американскими учеными при участии научного коллектива Массачусетского технологического института (MIT) разработан 3D-принтер, способный производить пищу с заданными параметрами. Они включают количество калорий, протеина, углеводов и витаминов, учитывают вкусы военнослужащих, и позволяют расширить ассортимент блюд, входящих в солдатский паек. Таким образом, американские военные пытаются с помощью 3D-печати повысить уровень боевой готовности, расширить возможности и повысить эффективность действий боевых подразделений.

Или другой пример. Сегодня в условиях кризиса и снижения покупательной способности населения, современный ритейл, как одна из главных структур, характерных для опосредованной парадигмы развития, ищет новые возможности для расширения своего влияния и воздействия на покупателей. Если раньше с целью повышения уровня продаж и получения прибыли для воздействия на покупателя использовали НЛП-технологии, то сегодня это делают с помощью цифровых технологий. И это не только цифровые интерактивные консультанты, ставшие помощниками в сфере маркетинга, но и использование в сфере электронной торговли 3D-принтеров для печати товаров прямо в пути в специально оборудованном развозном грузовике, это распространение технологий виртуальной реальности и нательных технологий, технологий переноса с помощью зеркальных сенсорных экранов своего физического присутствия в виртуальный мир.

Обосновывается необходимость создания подобных систем тем, что «Запаздывание между получением заказа и доставкой товара покупателю способно снизить удовлетворенность клиентов и отрицательно повлиять на получаемые доходы» [11].

Рис. 7. Схема 3D-печати товаров прямо в пути в специально оборудованном развозном грузовике

Это, с одной стороны, означает, что снижается потребность в складских помещениях, а, с другой, складской запас товаров станет неиссякаемым. То есть конвейерное производство товаров перемещается в сферу торговли. Таким образом, опосредованная парадигма развития получает новые ресурсы для своего выживания.

Но главная опасность в продлении агонии опосредованной парадигмы развития не в вышеприведенных цифровых технологиях. Опасность заключается в том, что розничная торговля становится сферой внедрения технологий виртуальной реальности, распространения нательных технологий, технологий переноса с помощью зеркальных сенсорных экранов своего физического присутствия в виртуальный мир [29] и получает возможность воздействовать на сознание каждого клиента персонально. Большое распространение получает Интернет вещей, суть которого заключается в том, что вещи получают возможность общаться друг с другом, минуя участие человека, его сознание.

Цель создания этих технологий в розничной торговле все та же – воздействовать на сознание человека таким образом, чтобы завлечь его в свои сети и увеличить объем продаж. Цифровые технологии дают возможность запоминать поисковые запросы клиента, и при частом использовании становится более персонализированными [29].

По данным последнего исследования, проведенного ResponseTap, 73% респондентов из сферы бизнеса заявили, что информация о том, как совершает покупку каждый отдельно взятый клиент, имеет огромное значение. В современном мире уже созданы все условия для доминирования не Интернета, создающего коммуникацию между людьми, а Интернета вещей. И совсем скоро, как считают создатели этих систем, большие данные о клиентах могут перейти в разряд «суперданных», с помощью которых технологии Интернета вещей смогут самостоятельно собирать и интерпретировать информацию, направляя выводы напрямую маркетологам. Как видим, создаются все предпосылки для доминирования искусственного интеллекта над человеческим разумом.

Таким образом, если взглянуть на ритейл, то можно заметить, что здесь мы тоже потихоньку движемся к своей собственной «сингулярности». Речь идет о той точке, где время между возникновением потребности в каком либо товаре и предоставлением возможности его купить стремительно приближается к нулю, где физический и цифровой миры розничной торговли сливаются воедино, а границы полностью исчезают; когда традиционные магазины становятся такими же «умными» (или даже «умнее»), чем их Интернет-аналоги; когда данные и история покупок мгновенно запоминаются системой; и когда уровень Искусственного интеллекта поражает клиентов повсюду, независимо от того, где они решают выбрать или купить товар. Границ между оффлайн и онлайн торговлей скоро не будет – «розничная сингулярность», вернее технологическая сингулярность в торговле сметает все на своем пути [ 2]. Не об этом ли писал в 1993 году американский ученый Вернор Виндж (Vernor Vinge) в своей исследовательской работе «Наступающая технологическая сингулярность: Как выжить в пост-человеческую эру» (“The Coming Technological Singularity: How to Survive in the Post-Human Era”) и другие ученые [75, 42], в т.ч. и российские [23]. По мнению Винджа, «сингулярность» должна наступить уже «через тридцать лет (т.е. в 2023 году), когда в мире появятся технологические средства для создания суперчеловеческого интеллекта. Вскоре после этого эра господства человека, непременно, закончится». Как бы там ни было, до апокалипсиса по версии Винджа (и, между прочим,

Стивена Хокинга (Stephen Hawking) и других известных ученых) еще далеко. Но так ли это? Прав ли Виндж и Стивен Хокинг покажем дальше в нашей статье.

Рис. 8. Сонгдо, первый «умный» город в Южной Корее [33]

Цель создания Сонгдо - сделать его важнейшим деловым центром Северо-Восточной Азии и застройщики рассчитывают, что город сможет привлечь множество компаний, желающих вести торговлю и бизнес в этом регионе. Аналогичные цели ставятся и при разработке концепций создания умных городов в других регионах мира. Такие проекты есть в градостроительном плане Китая и Индии. Постепенно «умнеют» и обычные города. В России под Казанью создается также подобие «умного» города под названием Иннополис. Цель его создания та же - развитие высокотехнологичного бизнеса [32].

Чем же отличаются «умные» города от обычных городов? Все системы жизнеобеспечения каждого здания «умного» города общаются между собой через единый центр. Повсюду роботы и автоматика самого разного назначения: уборка мусора, мытье окон небоскребов, регулирование дорожного движения, торговля и т.д. и т.п., и всем этим заняты не люди, а умные машины.

В единой сети находятся холодильник с мультиваркой, и светофор на перекрестке, и, скажем, автоматика электростанции. Вещи в городе начинают жить своей жизнью, при минимальном участии в этом процессе человека. Метеостанция фиксирует дождь и похолодание, ее сигнал получает система кондиционирования каждого офиса, и перестраивается, а кофеварка готовит горячий кофе к вашему приезду, потому что ваш автомобиль уже передал ей, что вы уже на парковке. Таких картинок можно нарисовать еще много, не забывая, что речь идет не только и не столько о быте отдельного горожанина, речь об оптимальном жилищно-коммунальном хозяйстве, системах безопасности и жизнеобеспечения и так далее. То есть цель создания умных городов – создание условий для бизнеса, для ученых, создающих высокотехнологичные системы, отработка технологий умного города ради их последующего тиражирования с целью получения прибыли, но не сами люди, которые будут в них жить.

Поэтому у концепции умных городов уже сегодня хватает и приверженцев, и критиков. Критики считают, что такой город дает человеку множество возможностей, но его самого делает точкой на огромном мониторе, где в любой момент времени видно, где он, и чем занят. По мнению Адама Гринфилда, автора книги «Против умных городов», концепция города как огромного эффективного робота выгодна крупным IT-компаниям, таким, как IBM и Cisco, которые надеются на большие муниципальные контракты, а не отдельным людям или сообществам [1].

На примере Сонгдо специалисты заговорили и о другой проблеме умного города, кроме постоянного контроля за каждым человеком, когда Центр управления позволяет видеть людей на каждом углу города, 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Заговорили о риске так называемого «цифрового неравенства». Получается, что полноценно включиться в городскую среду может только человек, у которого есть современный гаджет со всеми установленными приложениями. Не имеющие же по каким-то причинам современного смартфона граждане максимально теряют в правах, и оказываются за бортом абсолютного большинства важных процессов. Например, в умном городе у них уже не будет альтернативы сделать какие-то платежи через интернет или в отделении банка по старинке, не будет возможности купить билет на поезд в кассе и так далее, множество других возможностей.

На проходившем в начале декабря 2014 года в Лондоне саммите «Города будущего» было выслушано множество докладов о новых технологиях, которые изменят жизнь городов и их жителей, представлен не один проект умного города, но при этом хватало и критики самой этой идеи. Возможно, стоит прислушаться к словам Джонатана Реза (Jonathan Rez) из университета Нового Южного Уэльса, которого цитирует The Guardian . «Архитекторам, планирующим города будущего, стоит взять в свою команду психологов и этнографов», — говорит он. «Ведь что такое город, если не люди?» [1].

Наконец, эксперты опасаются и ситуаций, которые могут произойти, если что-то в программном обеспечении выйдет из строя. Как будет жить такой город, если вдруг пропадет интернет, а то и вовсе отключится электричество?

В России сейчас также наметилось движение к реализации идей цифровой революции. Можно представить, какую угрозу человечеству несут цифровые технологии, нано-, био- и когнитивные технологии, виртуальная реальность, развитие Интернета вещей, создание Умных городов и другие технологии, связанные с созданием искусственного интеллекта, усилится цифровое неравенство между людьми и т.п., если применение этих технологий получит широкое распространение в рамках не только существующей, но и новой парадигмы развития, если человечество не успеет осознать объективно заданную цель развития.

Решить эту проблему можно будет только в том случае, если технологическая сингулярность будет одновременно дополнена сингулярностью в формировании новой модели жизнеустройства. Вместе они позволят достигнуть сингулярности, вернее ускоренного вхождения в зону сингулярности, в которой время «между» достижением цели развития и той реальностью, где сейчас находится общество и каждый конкретный человек будет всемерно стремится к нулю. К большому сожалению, о необходимости преобразования базисных оснований в развитии общества – формировать новую модель отношений между людьми, новую модель жизнеустройства, которая была бы адекватна этим новым технологиям XXI века, никто не говорит.

Роль ООН в становлении новой парадигмы развития

Поэтому самое главное, что дал мировоззренческий подход – это то, что он позволил сформулировать основную идею формирования новой модели жизнеустройства и обосновать на этой основе необходимость и возможность разработки и реализации МЕГАПРОЕКТА под названием «Территория опережающего развития: Все для человека». В России по этой проблеме в рамках Московского экономического форума (МЭФ) в 2014 и 2015 годах были проведены Круглые столы. Предложения по Мегапроекту были одобрены его участниками, и на сайте МЭФа была опубликована соответствующая Резолюция [20] и соответствующее Решение [21].

Основная идея Мегапроекта при решении стратегических задач – синхронное выстраивание на каждом местном уровне любой страны мира нового базиса – новых непосредственных взаимоотношений между людьми, адекватных им технологий XXI века и механизма их реализации на основе формирования механизма согласования в реальном времени интересов государства, общества, бизнеса с интересами конкретного человека. Это реальный и самый короткий путь к желаемому будущему. Почему? Потому что каждый конкретный человек, как заказчик и потребитель всех благ одновременно является представителем власти, бизнеса и гражданского общества и по мере сокращения времени между возникновением потребности в реализации цели и ее удовлетворением интересы их все более и более будут совпадать.

Примером такого согласования интересов может служить реализованный в Москве, правда пока еще на начальном этапе, электронный проект «Активный гражданин» [26]. Проект дает возможность каждому москвичу принять реальное участие в управлении городом, а властям принимать решения, которых действительно ждёт большинство жителей столицы. Инициаторы Проекта считают, что москвичи, однажды испытав эффект электронного референдума, сами от него никогда не откажутся и не позволят властям прикрыть инициативу.

При решении тактических задач формирования Мегапроекта главное понять:

-

1. Для России: проект может быть разработан учеными всех институтов Российской академии наук, и тем самым создается мотивация эффективного использования научного потенциала и сохранения РАН. Вспомните мегапроект ГОЭРЛО – ведь смогли же в России его осуществить!

-

2. Для глобального мира: для разработки Мегапроекта можно будет создать межстрановой междисциплинарный коллектив ученых и практиков и обеспечить участие в разработке предложенной модели всего мирового интеллектуального сообщества, объединенного сетевым взаимодействием в рамках Интернета, возможно,

под эгидой ООН. Тем более что в сентябре 2015 г. в Нью-Йорке международное сообщество утвердило новый набор целей в области устойчивого развития на ближайшие 15 лет и Программу действий на пути к устойчивому развитию [74]. Представляется очень важным для всего человечества, особенно в условиях, когда население Земли и ресурсные ограничения постоянно растут, если бы с самого начала этот набор целей рассматривался как подцели объективно заданной цели развития [74].

-

3. Пилотный проект реализовать также под эгидой ООН на примере местных уровней разных стран и после апробации и доработки обеспечить трансферт новой модели жизнеустройства на весь мир. Совместное формирование новой модели жизнеустройства – это и есть тот месседж, который Россия может послать всему миру. А сам проект может стать составной частью Программы действий ООН на пути к устойчивому развитию. Он может быть включен, например, в таких разделах, как новый общественный договор. Это позволит осуществлять социальную защиту и предоставлять основные общественные услуги не только в здравоохранении, образовании, энергетики, водоснабжении и канализации, а создавать возможность доступа ко всему кругу материальных и духовных потребностей человека, и не абстрактно – для всех, а конкретно – для каждого. Более того, реализация этого проекта позволит впервые в истории реализовать весь набор целей, ранее утвержденный ООН, и в полной мере соблюсти права человека, записанные во «Всеобщей декларации прав человека и принятые Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1948 г.;

-

4. Предлагаемый проект может также стать неотъемлемой частью нового глобального инфраструктурного форума ООН не только для увеличения инвестиций в инфраструктуру ради устойчивого развития, но и ради эффективного их использования при минимуме ресурсов и максимуме результата, что обеспечит полную реализацию идей защиты и сохранения нашей планеты и природных ресурсов, биоразнообразия и климата.

-

5. В свою очередь реализация предлагаемого проекта при поддержке ООН облегчается тем, что Программой действий предусматривается запуск нового Механизма поощрения передачи технологий (Technology Facilitation Mechanism), который открывает новые горизонты, чтобы помочь облегчить разработку, передачу и

распространение соответствующих технологий. Ведь недаром в книге «Прогнозирование будущего: новая парадигма», вышедшей в 2008 году, мы уже писали, что вопрос преобразования ООН, как института согласования интересов Человечества на глобальном уровне – чрезвычайно важен. Основная задача ООН, или любого иного института, созданного на его базе или в его рамках, будет заключаться в том, что в нем будет структура, которая начнет аккумулировать все знания – от зарождения Человечества до сегодняшнего дня и особенно знания, полученные из будущего. Из этого банка научно-технической информации можно будет получать любое знание с целью выстраивания в любой точке планеты технологических цепочек между возникновением потребности конкретного человека и ее удовлетворением, что обеспечивает возрастающую синхронизацию всех процессов в пространстве и непрерывно сокращающихся во времени. Недостающее знание – это заказ на новые разработки, на новые НИОКР [3].

-

6. При партнерстве государства, бизнеса, общества и конкретного человека на каждом национальном и наднациональном уровне под эгидой ООН, объединенных общностью интересов, в полной мере появляется надежда, что теория и реальность решения проблемы устойчивого развития совпадут во времени и в пространстве. Самое главное, при учете интересов каждого человека, реально появляется надежда на то, что эффективность решения задач, стоящих перед любой страной мира, зависит от каждого ее жителя, и реально появятся для этого условия.

Заключение

Смена парадигмы развития – это объективный процесс. Но результаты ее становления могут быть различными в зависимости от того какая модель жизнеустройства будет преобладать и первой достигнет своей сингулярности, т.е. своей точки невозврата.

Первый вариант модели. Развитие идет осознано в интересах узкой группы людей и ими принятой цели. Просматривается тенденция возникновения технологической сингулярности, сердцевиной которой является искусственный интеллект и технологии манипулирования и управления человеческим сознанием. Конечная цель – контроль над всем миром. Такая цель не совпадает с объективно заданной конечной целью развития. Будущее, в котором момент достижения объективно заданной цели будет равен нулю, никогда не наступит. Человечество ждет апокалипсис;

Второй вариант модели . Осознанно или неосознанно выбираются разные цели, которые могут являться по своему содержанию подцелями цели более высокого порядка -объективно заданной конечной цели. И наряду с этим узкой группой лиц ставятся свои собственные цели. Две группы целей разнонаправлены. Развитие по отношению к объективно заданной конечной цели идет методом «проб и ошибок». Следовательно, в этом случае будущее неопределенно, т.е. момент достижения сингулярности в достижении цели равный нулю может и не наступить, а может и наступить. Но это будет очень растянуто во времени, и будет сопровождаться большими человеческими и ресурсными потерями, и может также привести к апокалипсису;

Третий вариант модели. Развитие идет осознано, с пониманием объективно заданной конечной цели и в интересах каждого конкретного человека, живущего на планете «Земля». Ориентация на интересы конкретного человека и их согласование в реальном времени за счет осуществления производства по его требованию, не производя ничего лишнего - единственно возможное условие, способное мотивировать его на устойчивое развитие по отношению к цели. В этом случае, технологическая сингулярность синхронизируется с сингулярностью формирования новых отношений между людьми и осознанием ими необходимости эволюционно, без возвратов вспять приближать момент достижения цели, равный нулю.

Таким образом, новая парадигма развития и плоды цифровой революции в промышленности, во всех других областях и в повседневной жизни пойдут на пользу человечеству только в том случае, если одновременно вместе с ней будет формироваться модель отношений между людьми объективно нацеленная на развитие ради конкретного человека и достижения им Высшего Разума. При всех других вариантах человечество ждет апокалипсис. Ведь недаром Эрвин Ласло в своей статье «Глобальная бифуркация: окно возможностей» отмечал, что «Мы достигли водораздела в нашей социальной и культурной эволюции. Науки о системах говорят нам, что, когда сложные открытые системы…приближаются к состоянию критической нестабильности, они сталкиваются с моментом истины: либо преобразования, либо слом» [65].

Поэтому очень важно понять, что при смене парадигмы развития необходимо сформировать механизм согласования в реальном времени интересов государства, общества, бизнеса с интересами конкретного человека на основе осуществления производства по его требованию, не производя ничего лишнего. Это единственно возможное условие, способное мотивировать его на повышение производительности труда в целях собственного устойчивого развития. При этом обязательным условием обеспечения баланса технологических и социально-экономических изменений в реальном времени, как основы устранения самой первопричины кризиса, является осознание и принятие объективности цели развития человеческого сообщества - создать условия для каждого человека достигнуть своего совершенства!

Таким образом, новая парадигма развития - это:

-

• осознание и принятие объективности цели развития человеческого сообщества;

-

• неизбежность и необходимость синхронного формирования базиса: новой модели жизни (новых производственных отношений) и адекватных ей производительных сил и механизма согласования в реальном времени интересов государства, общества, бизнеса с интересами конкретного человека;

-

• формирование только тех задач, инструментов и механизмов, которые во «времени между» возникновением потребности конкретного человека и ее удовлетворением обеспечивают минимизацию всех процессов и эффективное использование всех ресурсов;

-

• обеспечение баланса технологических и социально-экономических изменений в реальном или опережающем времени. Благодаря такому решению проблемы устраняется сама первопричина кризиса, в опережающем режиме работает система по отношению к внешним и внутренним угрозам.

-

• иными словами, Новая парадигма развития – это рост возможностей создать условия для каждого человека достигнуть своего совершенства!

Список литературы Переход на новую глобальную парадигму развития и роль ООН в её становлении

- Берсенева Е. Умные города: как изменят нашу жизнь технологии//Портал «Научная Россия»: журнал «В мире науки» . -URL: http://scientificrussia.ru/articles/umnye-goroda.

- Берд Дж. Будущее ритейла: розничная сингулярность наступает//NEW RETAIL . -URL: http://new-retail.ru/tehnologii/budushchee_riteyla_roznichnaya_singulyarnost_nastupaet1242, http://www.huffingtonpost.com/jon-bird/the-coming-retail-singula_b_6261280.html.

- Бондаренко В.М. Прогнозирование будущего сквозь призму новой методологии познания, или прогнозировать будущее можно только из будущего!/Глава 6 в кн.: Фетисов Г.Г., Бондаренко В.М. (ред.) Прогнозирование будущего: новая парадигма/М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2008. -С. 220-270.

- Бондаренко В.М. Управлять временем -значит управлять развитием, или предложения по реализации мегапроекта «Территория опережающего развития: Все для человека»//Транзитная экономика: №1 (97), 2014. -С. 4-22.

- Бондаренко В.М. Управлять временем -значит управлять развитием, или предложения по реализации мегапроекта «Территория опережающего развития: все для человека»/Глава в кн.: От Большого взрыва до нанороботов/Под ред. Гринина Л.Е. и Коротаева А.В. -Волгоград: Учитель, 2015. -С. 213-218.