Переходящий аденоидит у детей

Автор: Разаков Б.Ю.

Журнал: Мировая наука @science-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 3 (84), 2024 года.

Бесплатный доступ

Часто данная патология встречается в педиатрической практике в связи со специфическими особенностями носоглоточных микробов, вирулентностью и инвазионностью микроорганизмов. Одной из причин длительных, медленных, рецидивирующих, трудно поддающихся лечению хронических заболеваний является снижение резистентности организма. Подобные изменения возникают, прежде всего, на фоне частого и необоснованного применения системной антибиотикотерапии, в том числе снижения реактивности иммунной системы у часто болеющих детей. Особую роль в возникновении и рецидивировании воспалительных заболеваний носоглотки играют бактериальная флора и герпетические инфекции, а также факторы, вызывающие респираторные заболевания вирусной этиологии.

Аденоид, миндалины, фолликул, полость носа, околоносовые пазухи, носоглотка, гортань, среднее ухо, воспаление

Короткий адрес: https://sciup.org/140304073

IDR: 140304073

Текст научной статьи Переходящий аденоидит у детей

Введение: Хроническое воспаление лимфоидных структур носоглотки часто встречается в практике амбулаторных и стационарных больных, склонно к рецидивам и осложнениям со стороны среднего уха. При лечении хронического воспаления аденоидов применяется множество методов и средств, но их эффективность пока недостаточна. В большинстве случаев рецидив гипертрофии лимфоидной ткани связан с ее неполным удалением, поскольку оперативное вмешательство по-прежнему часто проводится без визуального контроля; у детей это может быть связано с анатомическими особенностями строения носоглотки и выпадением лимфоидной ткани в полость носа. В то же время наличие аллергического диатеза и репликация вирусов в лимфоидных тканях головного мозга также способствуют развитию заболевания, формированию рубцово-спаечного процесса в носоглотке и трубной зоне, компенсаторной гипертрофии трубные миндалины.

Анализ литературы и методология:

в международной классификации МКБ-10 аденоидит не выделен в отдельную нозологическую группу. Врачи используют следующие коды.

-

• 100,0 – острый ринофарингит

-

• 1 31.1- хронический назофарингит

-

• 1 35,8 – хронические заболевания миндалин и аденоидов

-

• 1 35,2 - гиперплазия глоточной миндалины, гипертрофия аденоидов

-

• 1 35,9 — неуточненные хронические заболевания аденоидов и

- миндалин.

Острый назофарингит характеризуется сезонностью, преимущественно в осенне-зимний и весенний периоды, его этиологической причиной являются различные вирусы, тропные к эпителию верхних дыхательных путей, и часто сопровождается диагнозом острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). В России на грипп и ОРВИ приходится 90% всех инфекций [62,79,171]. Часто повторяющиеся ОРВИ провоцируют местный воспалительный процесс в носоглоточных миндалинах, который при частом контакте с респираторными вирусами, вызывающими ОРВИ и грипп, может перейти в хроническое течение. Считается, что гиперплазия, сопровождающая хроническое воспаление глоточных миндалин, связана с незрелостью местного и системного иммунитета у детей [17,29,77]. Наиболее частой причиной реактивных изменений глоточных миндалин являются не только острые респираторные вирусные инфекции, занимающие первое место среди всех заболеваний у детей [105,109,110]. Сравнительная статистика показывает, что в Российской Федерации респираторные вирусные инфекции занимают ведущее место в общем составе всех инфекционных заболеваний от 82% до 85% [153], с тенденцией ежегодного роста заболеваемости [136]. Частые повторные вирусные инфекции нарушают репаративные процессы в слизистой глоточной миндалины вследствие длительного воздействия антигенов, что приводит к усилению инфильтрации лимфоцитов и макрофагов в ткани. Сохранившиеся в лимфоидных тканях вирусы вызывают гипертрофию и хронизацию воспалительного процесса в глоточных миндалинах, а также способствуют изменению реактивности бактериальных агентов, колонизирующих носоглотку, за исключением ОРВИ. Учитывая анатомо- физиологические особенности глоточной миндалины, ее гипертрофия и воспаление проявляются в соседних органах, вызывая осложнения в околоносовых пазухах и среднем ухе [10,159,178,184]. При наличии вирусной, бактериальной ассоциации бактерии задерживают выход вирусов из организма, а вирусы поддерживают бактериальную инфекцию, которую в современной иммунологии рассматривают как резистентность клеточного противовирусного и гуморального антибактериального иммунитета [61,141]. Немецкие учёные располагают данными о различных воспалительных изменениях в ткани глоточной миндалины, полученными при аденотомии [1100]. Иммуногистохимическое исследование выявило статистически значимые различия фолликулярных и интраэпителиальных отделов лимфоидной ткани у детей старше 6 лет и незначительные различия между межфолликулярными и субэпителиальными участками у пациентов с гипертрофией глотки и хроническим воспалением [161]. Вирусная инфекция вызывает воспалительную реакцию с клеточной инфильтрацией и выбросом противовоспалительных цитокинов — ТОТ-α (фактор некроза опухоли) и ТГ-Ш (интерлейкин — Ш). Информационная система цитокинов — один из важнейших механизмов взаимодействия на межклеточном уровне, определяющий характер воспаления и запускающий процессы восстановления [10,130]. Помимо вирусов респираторного гриппа и негриппозных вирусов, важную роль в развитии и поддержании воспаления в ткани глоточной миндалины играют также вирусы герпеса, в частности вирус Эпштейна-Барра (ВЭБ), цитомегаловирус (ЦМВ) и герпес простые вирусы типа I и II). Инфицирование нейтрофилов и моноцитов ВЭБ отдельно или в сочетании с аденовирусом способствует изменению функций этих клеток, что приводит к уменьшению циркулирующих фагоцитов и, как следствие, к формированию на фоне гипертрофии глоточных миндалин. стойкое, рецидивирующее воспаление [84, 174]. Необходимо учитывать сложность иммунной, нервной и эндокринной систем на уровне клеток, тканей, органов приобретенные под воздействием как генетических, так и неблагоприятных факторов внешней среды [53,58]. Определены особенности влияния неблагоприятных факторов внешней среды на изменение иммунитета детей. В исследованиях доказано, что у практически здоровых детей, проживающих в условиях умеренного загрязнения окружающей среды, существенно угнетается фагоцитарная активность нейтрофилов, что сопровождается снижением уровня CD8+ клеток и увеличение количества клеток CD25+. При очень высоком уровне загрязнения окружающей среды иммунитет характеризуется выделением иммунокомпетентных клеток с признаками активации (CD25+) и апоптоза (CD95+) на фоне недостатка зрелых Т-лимфоцитов и четкого угнетения интерферона. Развитие частых респираторных заболеваний. Снижение синтеза иммуноглобулина А (IgA) у детей способствует замедлению разрушения этиологически важных возбудителей, что является одной из основ этиопатогенеза формирования хронических инфекций верхних дыхательных путей [52, 53]. В последние десятилетия тенденция роста и частоты возникновения у больных аллергических заболеваний, в том числе носа и околоносовых пазух, связана с загрязнением окружающей среды загрязняющими веществами, развитием сельского хозяйства, курением табака и химическими веществами. Промышленности, бесконтрольное применение населением лекарственных средств, особенно обладающих антимикробной активностью (антибиотиков системного и местного действия, антисептиков) [68,134]. Рост аллергической патологии в детском населении и влияние аллергического ринита на другие заболевания органов дыхания, в частности ОРВИ, инфекции околоносовых пазух, инфекции среднего уха. Ряд исследований посвящен последствиям аллергического ринита. Глоточной миндалины [44,156,183]. Ряд авторов считают аллергический ринит/диатез, является гипертрофия глоточных миндалин. Гистоморфологическое исследование ткани глоточной миндалины выявляет признаки аллергического воспаления: повышенную проницаемость стенок сосудов, васкулит, скопление эозинофилов, макрофагов, плазматических и тучных клеток [44,156,170,183]. У детей аллергический ринит и хронический аденоидит часто сочетаются, и в этом случае различить симптомы этих двух заболеваний очень сложно. У таких больных возникает порочный круг: носовое дыхание нарушается с гипертрофией аденоидов, в результате вентиляции околоносовых пазух (ОНП) количество слизи увеличивается и закупоривается просвет пазух с отечной слизистой оболочкой; При сохранении оттока из СНП транспортируемый секрет покрывает поверхность глоточной миндалины, что способствует формированию/поддержанию ее воспаления и большей гипертрофии глоточной миндалины, что приводит к снижению регенерации миндалины [16, 26, 39 , 72, 172, 181]. В полости носа и околоносовых пазухах, носоглотке, гортани и среднем ухе [34, 83, 91, 102, 127]. При ГЭР кислый химус забрасывается в различные отделы глотки и вызывает рефлюкс в верхние дыхательные пути (полость носа, околоносовые пазухи, глотку и различные отделы среднего уха) [3, 51, 64, 78, 102, 140, 143]. Считалось, что соляная кислота вызывает денатурацию белков и некроз слизистой оболочки пищевода, однако недавние исследования показали, что наиболее вредное воздействие оказывает рефлюкс соляной кислоты в сочетании с желчными кислотами. Ряд авторов предположили, что клетка предполагает возможность того, что клетки в пределах проникновение желчных кислот с цитотоксическим и мутагенным действием [78]. При этом частота эндоскопически подтвержденного рефлюкс-эзофагита колеблется от 5% до 12% [56]. Из вышеизложенного следует, что существуют разные механизмы воспаления глоточной миндалины, и в настоящее время нет единого мнения о причинах возникновения и развития хронического процесса и гипертрофии глоточной миндалины [105, 160].

Результаты

Клинико-инструментального обследования и родителей по результатам опроса. Жалобы всех 192 пациентов обобщены и представлены в таблице 4.

Таблица 4.

|

Жалобы |

я группирую (п= 11 , 2 ) |

Группа II (n=80) |

|

Трудно дышать через нос. |

69 ( 61,6 %) |

50 ( 62,5 %) |

|

Кашель / кашель |

70 (64%) |

61( 76,25 %)* |

|

Обструктивное апноэ во сне |

7( 6,3 %)* |

- |

|

Потеря слуха |

40 ( 35,7 %) |

28(35 %) |

|

Боль в ухе |

14 ( 12,5 %) |

14 ( 17,5 %) |

* - р< 0,05

При анализе жалоб пациентов установлено, что основной жалобой является затруднение дыхания через нос (61,6 % ) снижение на 62,5%).

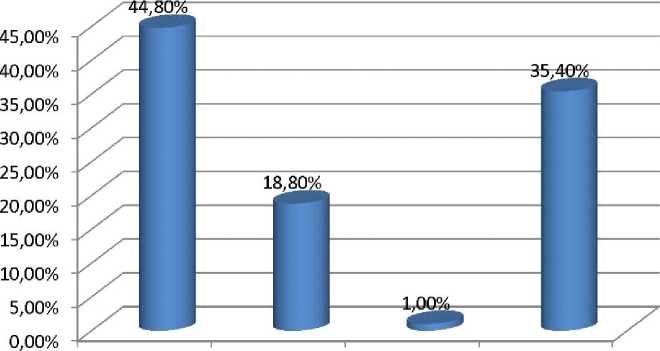

Жалобы на снижение слуха были примерно одинаковыми в обеих группах больных (35,7 % ) со снижением на 35 %, тогда как жалобы на кашель или хрипы чаще встречались у больных II группы (76,25 %). дек 64 %, р<0,05). Беседуя с родителями, мы узнали, как протекала беременность матери, наличие курения во время беременности, наличие тяжелого аллергологического анамнеза в семье, связь аденоидита с ОРВИ. При анализе анамнестических данных установлено, что частота курения матери во время беременности в обеих группах пациенток была примерно одинаковой (16,6 %) снижение на 15,6%, незначительное увеличение частоты ОРВИ в год у больных II группы (36,4% декабрь 30,1%). Часто семейный аллергический анамнез (28,6 % ) встречался у 17,2% больных группы. Ассоциация аденоидита с ОРВИ преобладала (26,6 % ), а у больных II группы - 15%. Наблюдается сезонность обращений пациентов (рис.2). Она больше всего осенью-зимой (35,4 % - 44,8 %), несколько меньше весной (18,8 %) и минимальна летом (1 %).

зима весна лето осень

-

2. Частота встречаемости аденоидита в зависимости от времени года.

Заключение:

На сегодняшний день наиболее распространенными заболеваниями носоглотки являются: аденоидит (острый и хронический), гипертрофия носоглоточных миндалин. Хронический аденоидит (ХрА) – один из первых J ОП располагается при патологии органов и наблюдается у 20-50% детей населения, а в группе часто болеющих детей этот показатель достигает 70%. На сегодняшний день понятие аденоидит считается полиэтиологическим заболеванием слизистой оболочки носоглотки, в основе которого лежит нарушение иммунных процессов глоточной миндалины, что нередко сопровождается ее гиперплазией. Это было в 1,4 раза больше. Таким образом, лечение детей с аденоидитом должно быть комплексным, помимо местных антисептических, а также физиотерапевтических процедур, при клиническом выявлении аденоидита вирусной, вирусно-бактериальной или бактериальной этиологии следует назначать противовирусные препараты и/или антибактериальные средства. должна включать.

Список литературы Переходящий аденоидит у детей

- Богомильский М.Р., Чистякова В.Р. Детская оториноларингология. Руководство для врачей. М.: "Медицина" 2005. С302-307.

- Богомильский М.Р., Чистякова В.Р. Детская оториноларингология. Руководство для врачей. М.: "Медицина" 2005. С 517-528.

- Борзов Е. В. Выявление цитокинового профиля гипертрофированных и хронических аденоидов и местная цитокинотерапия / Е. В. Борзов, Н. Ю. Сотникова, Е. В. Толкачева // Вестник новых медицинских технологий. - 2008. - Т. 15, № 1. - С. 83-85. EDN: LABJZN

- Будяков В.Б. Комплексное лечение экссудативного среднего отита средней степени тяжести при патологии носа, пазух и носоглотки. // Рос.р инология. -2003.- № 1.-С. 33-35.

- Бурмистрова Т.В. Этиопатогенетические аспекты экссудативного среднего отита: Автореф. дис. сахар Мед. н ук. М 2006, 22. EDN: NPYGFB

- Быкова В.П. Структурные основы мукозального иммунитета верхних дышательных путей // Рос.р инол. 1999. #1.С.5-9.

- Быкова В.П. Аденоиды и аденоиды и физиология и патология в детском возрасте / В. П Быкова, О.А. Бруевич, О.В. Паюшина// Архив патологии.-2007.-Т 69, вып.4.- С 50-55. EDN: IBCHGZ

- Володин А.В. Изучение локализации и формирования носоглоточной мандалины по результатам эндоскопии полости наса и носоглотки у детей 3 5 лет. Рос отринолар 2009,2:50-51.