Переломы дистального отдела лучевой кости: диагностика и лечение (обзор литературы)

Автор: Джумабеков С.А., Кармышбеков М.А., Донбаев Т.М., Субанбеков Э.М., Апилов Б.Б.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 10 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

Переломы дистального отдела лучевой кости составляют до 20% всех случаев переломов, обращающихся за помощью в отделение неотложной помощи. Первичная диагностика включает сбор анамнеза, выяснение механизма травмы, выявление сопутствующих повреждений, а также проведение соответствующих рентгенологических исследований. Лечебные подходы варьируют от консервативной терапии до хирургических методов, включая внутреннюю фиксацию спицами, применение мостовидных и не мостовидных внешних фиксаторов, а также остеосинтез с использованием дорсальных или ладонных пластин с артроскопической ассистенцией или без него. Несмотря на это, многие аспекты лечения данных переломов остаются без ответа, что подчеркивает необходимость проведения качественных, проспективных, рандомизированных клинических исследований.

Волярный перелом Бартона, перелом дистального отдела лучевой кости, перелом Коллеса, лучевая кость, внутрисуставной, внесуставной

Короткий адрес: https://sciup.org/14133942

IDR: 14133942 | УДК: 616.717.56-001.5-08-039.73-089 | DOI: 10.33619/2414-2948/119/25

Текст научной статьи Переломы дистального отдела лучевой кости: диагностика и лечение (обзор литературы)

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 616.717.56-001.5-08-039.73-089

Переломы дистального отдела лучевой кости являются одной из наиболее часто встречающихся травм в ортопедической практике, составляя от 8% до 15% всех костных повреждений у взрослого населения [1].

Наиболее распространённый тип такого перелома был впервые описан Авраамом Коллесом в 1814 году, и впоследствии получил его имя [2]. Классический перелом Коллеса представляет собой метафизарное повреждение в области кортико-губчатого перехода (на расстоянии 2–3 см от суставной поверхности) дистального отдела лучевой кости и характеризуется дорсальным углом смещения, дорсальным смещением, радиальным углом, радиальным смещением, супинацией и импакцией дистального фрагмента. Перелом Смита, также известный как «обратный перелом Коллеса», отличается ладонным (вентральным) углом смещения дистального фрагмента. Перелом Бартона представляет собой смещённый внутрисуставной перелом-подвывих в коронарной плоскости, затрагивающий дорсальную губу дистального отдела лучевой кости, при этом весь сустав запястья смещается вместе с костным фрагментом. В случае обратного перелома Бартона поражается ладонная губа дистального конца лучевой кости, что связано с травмой в положении сгибания запястья.

Перелом Шоффера, изначально описанный как результат обратного удара рукоятки стартера старых моделей автомобилей, представляет собой внутрисуставной перелом шиловидного отростка лучевой кости, размер которого может варьировать. Наличие внутрисуставного компонента при переломах дистального отдела лучевой кости, как правило, свидетельствует о высокоэнергетическом механизме травмы, характерном для молодых пациентов. Такие травмы нередко сопровождаются смещением фрагментов и вколоченными повреждениями суставной поверхности. В то время как у лиц пожилого возраста преобладают внесуставные переломы, внутрисуставные повреждения, обусловленные воздействием высокоэнергетической силы, чаще диагностируются у молодых пациентов с хорошей костной плотностью.

Эволюция классификации. Классификация Frykman 1967 год. Она основана на вовлечение суставной поверхности и наличии перелома шиловидного отростка локтевой кости. Выделяется 8 типов (Таблица 1). Проста в применении, учитывает invoivement лучезапястного и дистального локтевого суставов, но не отражает степень смещения и нестабильности. Классификация Melone 1984 год. Основана на выделении 4 ключевых фрагментов: диафиз, луночный, шиловидный тыльный (Таблица 2). Подчеркивает важность луночного фрагмента для стабильности сустава, но не охватывает внесуставные и простые переломы. Классификация Fernandez 1993 год. Основано на механизме травмы (Таблица 3). Классификация основана не столько на анатомии перелома, сколько на механизме травмы — это делает её более функциональной и полезной для выбора метода лечения. Классификация АО/АSIF (1986, обновленный 2007). Международный стандарт делит переломы на внесуставные (А), частично суставные (В), полностью суставные (С) (Таблица 4). Очень подробная и систематизированная, применяется в клинической практике и исследованиях. Для практического хирурга иногда слишком сложна, требует опыта и КТ.

Таблица 1

КЛАССИФИКАЦИЯ ФРИКМАНА

Тип Описание перелома

Тип I внесуставной перелом лучевой кости, без перелома локтевой кости

Тип II внесуставной перелом лучевой кости с переломом шиловидного отростка локтевой кости

Тип III внутрисуставной перелом лучевой кости, без перелома локтевой кости

Тип IV внутрисуставной перелом лучевой кости с переломом шиловидного отростка локтевой кости

Тип V внутрисуставной перелом, затрагивающий лучезапястный сустав, без перелома локтевой кости

Тип VI то же, что V, но с переломом шиловидного отростка локтевой кости

Тип VII комбинированный внутрисуставной перелом лучевой кости и дистального лучелоктевого сустава, без перелома локтевой кости

Тип VIII то же, что VII, но с переломом шиловидного отростка локтевой кости

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕЛОНА

КЛАССИФИКАЦИЯ ФЕРНАНДЕЗА

Таблица 2

|

Тип |

Описание перелома |

Особенности |

|

Тип I |

Нестабильный перелом Коллеса |

Все фрагменты в контакте, но нестабильны. Нет выраженной фрагментации |

|

Тип II |

Стабильный перелом Коллеса |

Без смещения, все фрагменты в контакте. Наименее тяжелый |

|

Тип III |

Перелом с тыльной триадой |

Шиловидный, тыльный медиальный и диафиз связаны; ладонный медиальный фрагмент отделён. Часто требует фиксации ладонной колоны |

|

Тип IV |

Перелом с ладонной триадой |

Шиловидный, ладонный медиальный и диафиз связаны; тыльный медиальный фрагмент отделён Тыльная стенка нестабильна |

|

Тип V |

Комбинированный (четырёхфрагментарный) перелом |

Все 4 фрагмента отделены Самый нестабильный и сложный в лечении |

Таблица 3

|

Тип |

Механизм травмы |

Описание |

Комментарии |

|

Тип I |

Сгибание (flexion) |

Внесуставной перелом по типу Смита (перелом со смещением кпереди) |

Часто нестабильный |

|

Тип II |

Разгибание (extension) |

Внесуставной перелом по типу Коллеса (смещение кзади) |

Самый частый тип |

|

Тип III |

Сжатие и раздробление (compression / impaction) |

Внутрисуставной раздробленный перелом |

Требует точной репозиции и часто — хирургии |

|

Тип IV |

Авульсия / отрыв (avulsion) |

Переломы с разрывом связок, нестабильные |

Часто сопровождаются вывихами |

|

Тип V |

Высокоэнергетическая травма (high energy shearing) |

Открытые, комбинированные, часто нестабильные переломы |

Требуют индивидуального подхода. |

Таблица 4

КЛАССИФИКАЦИЯ AO/ASIF

|

Тип |

Подтип |

Характеристика |

|

A – |

А1 |

Простые, без смещения, переломы шиловидного отростка или метафиза |

|

внесуставные |

А2 |

Клиновидные (один промежуточный фрагмент) |

|

переломы |

А3 |

Сложные, многофрагментарные внесуставные |

|

B – частично |

В1 |

Сагиттальные (лучевая колонна) |

|

суставные |

В2 |

Фронтальные (дорсальный или волярный край) |

|

переломы |

В3 |

Изолированный перелом луночного фрагмента |

|

C – полностью |

С1 |

Простые суставные + простой метафиз |

|

суставные |

С2 |

Простые суставные + многофрагментарный метафиз |

|

переломы |

С3 |

Многофрагментарные суставные + метафизарные, раздробленные |

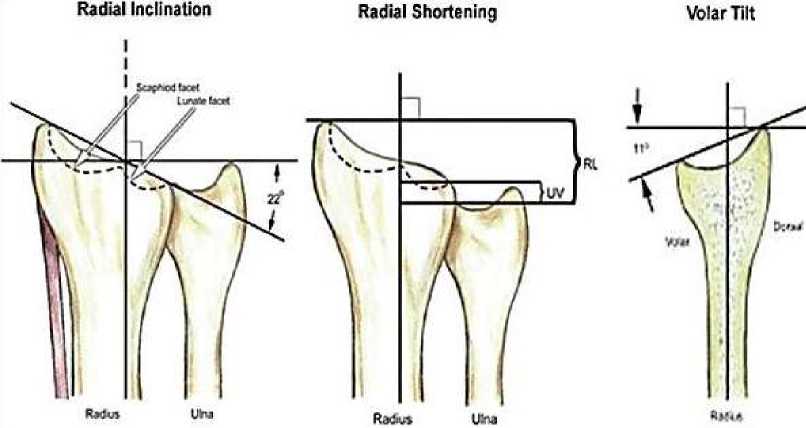

Диагностика. Рентген. В рентгенологической диагностике переломов дистального отдела лучевой кости ключевое значение имеет получение стандартных проекций, что позволяет не только выявить характер повреждения, но и провести его классификацию, определить тактику лечения и осуществлять динамическое наблюдение. Стандартное исследование включает две проекции — прямую и боковую [15].

В прямой проекции плечо пациента отводится на 90° от грудной клетки, локтевой сустав сгибается под углом 90°, при этом его уровень должен соответствовать уровню плеча, а ладонь плотно прилегает к кассете [16].

Для боковой проекции плечо приводится к туловищу, локтевой сустав также сгибается на 90°, а кисть с запястьем располагаются в нейтральном положении, перпендикулярно кассете с плёнкой. Ряд клинических и экспериментальных исследований указывает на первостепенное значение восстановления суставной конгруэнтности при переломах дистального отдела лучевой кости, превосходящее по важности большинство других критериев оценки исхода лечения (Рисунок).

Рисунок. Рентгенометрические параметры дистального метаэпифиза лучевой кости

Показано, что при суставной неконгруэнтности ≥2,0 мм посттравматический остеоартроз развивается в 100% наблюдений [17].

При этом имеются данные, что даже смещение суставной поверхности на 1,0 мм может приводить к персистирующему болевому синдрому и ограничению амплитуды движений в лучезапястном суставе [18, 19].

В связи с этим при выявлении остаточной суставной неконгруэнтности более 1–2 мм после закрытой репозиции рекомендуется выполнение хирургической коррекции. После первичной репозиции внутрисуставного перелома с последующей иммобилизацией в гипсовой повязке обязательна контрольная рентгенография для объективной оценки степени восстановления конгруэнтности суставной поверхности. Следует учитывать, что визуализация суставной конгруэнтности и характера фрагментации нередко затруднена, особенно при наличии гипсовой иммобилизации. Это обусловлено, во-первых, физиологическим ладонным наклоном и углом дистального отдела лучевой кости, препятствующими получению проекции суставной поверхности, строго перпендикулярной плоскости снимка, и, во-вторых, анатомической кривизной дистального лучелоктевого сустава. В качестве ориентира при анализе конгруэнтности может использоваться непрерывность и равномерность субхондральной линии [17].

Компьютерная томография (КТ) обладает высокой информативностью по сравнению с традиционной рентгенографией при оценке сложных или скрытых переломов, повреждений дистальной суставной поверхности лучевой кости, дистального лучелоктевого сустава, а также вентромедиального фрагмента перелома, описанного Мелоне [12].

Метод эффективен для анализа процессов консолидации переломов и проведения послеоперационного контроля [7].

КТ целесообразно применять для подтверждения скрытых переломов, заподозренных на основании клинических данных при отсутствии патологических изменений на стандартных рентгенограммах, а также для предоперационной оценки сложных оскольчатых переломов дистального отдела лучевой кости и детальной визуализации дистальной суставной поверхности. Согласно данным недавних исследований, оптимальной для таких целей является визуализация в аксиальной и сагиттальной либо аксиальной и коронарной плоскостях с толщиной среза 2 мм [6, 7, 20].

Коул и соавт. показали, что использование дугового метода измерения по данным КТ обеспечивает более высокую точность количественной оценки несоответствий суставных поверхностей дистального отдела лучевой кости по сравнению с традиционной рентгенографией [21].

В отношении сопутствующих повреждений сухожилий сгибателей и разгибателей, а также травм срединного нерва, магнитно-резонансная томография (МРТ) является высокоэффективным диагностическим инструментом [15]. Кроме того, МРТ позволяет достоверно оценивать состояние структур запястного канала при его поражениях, возникающих вследствие неправильного срастания переломов дистального отдела лучевой кости [23].

Лечение переломов дистального отдела лучевой кости направлено на достижение анатомически точной репозиции и стабильной фиксации с целью восстановления функции.

Консервативная тактика в виде закрытой репозиции и иммобилизации гипсовой повязкой показана при несложных переломах (Мелоне I, IIA), однако требует тщательного динамического контроля из-за риска вторичного смещения. Оптимальное положение кисти при гипсовой иммобилизации остаётся предметом дискуссий: одни авторы рекомендуют супинацию, другие — пронацию [24, 25].

В клинической практике чаще используется иммобилизация в ладонной флексии, но доказано, что наиболее функционально выгодным положением является дорсальная флексия [26, 27].

Методика чрескостной фиксации штифтами, предложенная Бёлером в 1923 г., получила распространение после работы Грина, отметившего хорошие или отличные результаты у 86% пациентов [28].

Однако высокая частота осложнений, треть из которых была связана с местом установки штифтов, а также необходимость повторных операций в 16% случаев, ограничили её широкое применение и привели к переоценке метода [29].

Чрескожная фиксация штифтами применяется при внесуставных переломах дистального отдела лучевой кости с раздроблением, а также при внутрисуставных переломах с ограниченным количеством фрагментов, когда возможна анатомическая репозиция. Первое описание метода принадлежит Ламботу (1908), предложившему введение штифта через шиловидный отросток лучевой кости [30, 31].

Позднее Депальма представил концепцию локтево-лучевого штифта при переломах с вовлечением суставной поверхности [32].

В дальнейшем было предложено несколько модификаций, включая внутрифокусные методики Капанджи (двойная) и её расширенный вариант (тройная), показавшие хорошие результаты [33, 34].

Данный подход прост, относительно безопасен и эффективен при нестабильных переломах, однако ограничен при высокоэнергетических повреждениях и выраженных проблемах мягких тканей. Дополнительно в 1989 г. была предложена локтево-лучевая фиксация с включением дистального лучелоктевого сустава, характеризующаяся высокой биомеханической жёсткостью, но пока недостаточной доказательной базой [35].

Внешняя фиксация применяется преимущественно у молодых пациентов с внутрисуставными оскольчатыми переломами дистального отдела лучевой кости, а также при нестабильных внесуставных переломах, не удерживающих репозицию после закрытого лечения. Дополнительные показания включают множественные травмы, двусторонние повреждения, тяжёлые открытые переломы с поражением мягких тканей и нейроваскулярными нарушениями, а также невозможность использования контралатеральной конечности [36].

Метод основан на принципе лигаментотаксиса, позволяя компенсировать деформирующее действие мышц предплечья и восстановить смещённые фрагменты. В последние годы эффективность внешней фиксации при нестабильных внутрисуставных переломах получила дополнительное подтверждение [37].

Для этой цели доступен широкий спектр устройств, все они основаны на принципе дистракции через лучезапястный сустав с проведением штифтов в лучевой и пястные кости. Липтон и Воллштейн предложили установку двух штифтов во вторую пястную кость под углом 45° к истинной вертикали и латерали [38].

При этом дистальный штифт слегка наклоняется проксимально, а проксимальный — дистально. Доступ к лучевой кости осуществляется посредством введения резьбовых штифтов между плечелучевой мышцей и длинным лучевым разгибателем запястья. После установки штифтов фиксатор монтируется с помощью зажимов и соединительных планок, которые закрепляют при сохранении тракции и репозиции. Несмотря на широкое распространение метода, его противники указывают на высокую частоту осложнений, главным образом связанных с проблемами в области штифтов [39].

Кроме того, внешняя фиксация ограничена в возможностях анатомической коррекции медиальных фрагментов переломов по типу «штампа-пуансона». Особое место занимает использование аппарата Илизарова, основанного на принципе чрескостной фиксации и лигаментотаксиса. Данный метод обеспечивает надёжную стабилизацию при сложных, в том числе открытых, переломах, позволяет выполнять постепенную коррекцию смещения и регулируемую компрессию или дистракцию. Аппарат был впервые представлен Г.А. Илизаровым в 1951 году и с тех пор получил широкое признание и применение в травматологии и ортопедии [47].

Ограниченная открытая репозиция и внутренняя фиксация дистальных внутрисуставных переломов лучевой кости позволяют восстановить суставную конгруэнтность, особенно при смещении ≥2 мм, которое плохо корректируется закрытыми методами [40, 41].

Достижение анатомической репозиции снижает риск посттравматического остеоартроза и обеспечивает хорошие или отличные функциональные результаты у большинства пациентов [42, 43].

Хотя оперативное лечение сложных внутрисуставных переломов дистального отдела лучевой кости становится всё более популярным, даже у опытных хирургов возможны серьёзные осложнения: потеря фиксации, неврит срединного нерва, рефлекторная симпатическая дистрофия, инфицирование и посттравматический артрит [44].

Большинство переломов сопровождается апекс-ладонным смещением с дорсальным раздроблением. Дорсальные пластины первого поколения снижали стабильность и вызывали осложнения со стороны сухожилий, что привело к развитию ладонного остеосинтеза с угловой стабильностью [45].

Дорсальный доступ с низкопрофильными пластинами остаётся актуальным при артроскопическом лечении дорсальных переломов или поражении полулунной фасетки [46].

Клинические данные показывают лучшие функциональные результаты при ладонном остеосинтезе по сравнению с дорсальным, наружной фиксацией и чрескожной стабилизацией. Частота осложнений составляет около 15%, в основном связана с теносиновитом и разрывами сухожилий из-за выступающих винтов; точное расположение ладонной пластины в метафизарной области снижает этот риск [45, 46].

Осложнения. Тип и частота осложнений при переломах дистального отдела лучевой кости варьируют в разных сериях исследований. Так, Маккей и соавторы отмечают общую частоту осложнений от 6% до 80%, а посттравматического артрита — от 7% до 65%. Наиболее частым осложнением является неправильное сращение переломов с внутрисуставной или внесуставной деформацией. Другие осложнения включают несращение, проблемы, связанные с металлоконструкциями, истирание или разрыв сухожилий, а также неврологические повреждения.

Заключение

Перелом дистального отдела лучевой кости является одним из наиболее частых переломов и может возникать как при низкоэнергетической, так и при высокоэнергетической травме. Низкоэнергетические внесуставные переломы обычно подлежат консервативному лечению, тогда как при внутрисуставных переломах оптимальные результаты достигаются с помощью открытой репозиции и внутренней фиксации (ORIF). Артроскопия запястья демонстрирует перспективность в лечении этих переломов, способствуя улучшению функциональных исходов. Важную роль в профилактике и раннем выявлении переломов играют семейные врачи.