Пересадка культи трехфалангового пальца противоположной кисти на микрососудистых анастомозах у больных с последствиями отморожений кистей и стоп (случаи из практики)

Автор: Александров Николай Михайлович, Вешаев Иван Денисович, Купцов Дмитрий Алексеевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Случай из практики

Статья в выпуске: 1 т.28, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель. Изучить возможности реконструкции пальцев кисти методом пересадки культей пальцев противоположной кисти на микрососудистых анастомозах у больных с последствиями отморожений. Материалы и методы. Анализ историй болезни и отдаленных результатов лечения двух больных с культями пальцев обеих кистей после перенесенного отморожения. Выполнена реконструкция трехфалангового и первого пальца кисти путем пересадки на микрососудистых и микроневральных анастомозах культи пальца противоположной кисти вместе с пястно-фаланговым суставом. Культи мобилизованы и пересажены на дистальном отделе локтевой артерии, венозный отток осуществлен по тыльной подкожной вене кисти. Отдаленные результаты изучены через 10 лет и 2,5 года после операции. В работе использованы клинические, рентгенологические, биомеханические и биофизические методы исследования. Результаты. Восстановлена функция двухстороннего схвата реципиентных культей кисти без функционального ущерба донорским культям. Дискриминационная чувствительность на восстановленных пальцах составляет 6 мм и 8 мм, объем активных движений в пересаженном суставе соответствует 55 и 66 градусам. Обсуждение. Пересадка культи пальца противоположной кисти на микрососудистых анастомозах имеет существенные преимущества перед классическим вариантом операции. Метод позволяет за один этап восстановить палец достаточной длины, функции, имеющий адекватное кровоснабжение и иннервацию за счет возможности пересадки короткой культи пальца кисти с пястно-фаланговым суставом. Преимуществом по сравнению с пересадкой пальца стопы является использование идентичных по функциональным свойствам и анатомическому строению структур кисти, что снижает потребность выполнения вторичных вмешательств на них. Заключение. Данный метод лечения может быть успешно применен по показаниям у больных с культями кистей после отморожения.

Пересадка культи пальца кисти, реконструкция пальца кисти, последствия отморожения, микрососудистые анастомозы

Короткий адрес: https://sciup.org/142231957

IDR: 142231957 | УДК: 617.578-001.19-089.844 | DOI: 10.18019/1028-4427-2022-28-1-104-110

Текст научной статьи Пересадка культи трехфалангового пальца противоположной кисти на микрососудистых анастомозах у больных с последствиями отморожений кистей и стоп (случаи из практики)

На современном этапе развития хирургии одним из основных методов реконструкции пальцев кисти служит пересадка на микрососудистых анастомозах пальца стопы или его частей, которая применяется преимущественно при врожденной патологии и последствиях механической травмы [1–6]. Однако при последствиях холодовой травмы отношение хирургов к данным вме- шательствам более сдержанное, что связано с высоким риском тромбирования анастомозов и гибели трансплантата из-за закономерно развивающегося холодового эндартериита верхних и нижних конечностей [7]. Кроме того, часто у больных, перенесших отморожение, имеются также культи пальцев нижних конечностей и стоп, что значительно ограничивает потенциал метода.

По этой причине актуальным является изучение возможностей использования донорских ресурсов противоположной кисти. По сравнению с пересадкой пальца стопы или его сегментов, пересадка комплексов тканей противоположной кисти для реконструкции пальцев применяется в единичных случаях при механических и, особенно, холодовых [8] повреждениях. Пересадка пальца полной длины противоположной кисти при отморожениях может быть выполнена редко, так как обычно имеются культи пальцев обеих кистей, в связи с чем может быть пересажена одна из культей пальца. Однако в настоящее время практически не изучены воз- можности метода, а также технические и тактические подходы к данным вмешательствам в зависимости от функционального состояния сосудов, характера дефекта и уровня культей пальцев и кисти. В литературе имеется описание единичных случаев применения метода для пересадки пальца при нехолодовых повреждениях без детализации техники операции [9–11].

Цель исследования – изучить возможности реконструкции пальцев кисти методом пересадки культей пальцев противоположной кисти на микрососудистых анастомозах у больных с последствиями отморожений кистей и стоп.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

При проведении исследования были соблюдены все этические стандарты Хельсинской декларации (1975) Всемирной медицинской ассоциации с соответствующими поправками (2008). В работе использованы клинические, рентгенологические, биомеханические и биофизические методы исследования. Пересадка культи пальца противоположной кисти выполнена у двух пациентов мужского пола с культями обеих кистей после перенесенного отморожения.

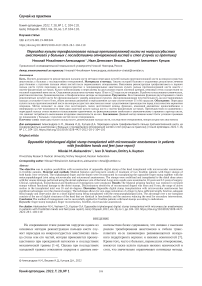

Приводим клинические примеры реконструкции трехфалангового и первого пальца путем пересадки комплекса тканей противоположной кисти на микро-сосудистых анастомозах. Больной К., 31 год, находился в клинике по поводу культей трехфаланговых пальцев левой кисти на уровне головок, культи четвертого пальца на уровне дистальной трети основной фаланги, пятого пальца на уровне средней трети основной фаланги правой кисти, культей первых пальцев обеих стоп на уровне головок основных фаланг после отморожения, полученного два года назад (рис. 1, а, б, в). При поступлении определяются культи 2, 3, 4, 5 пястных костей левой кисти на уровне головок, которые покрыты спаянными с костью рубцами. Торцы культей 4, 5 пальцев правой кисти имеют адекватный кожный покров, дискриминационная чувствительность их составляет 4–5 мм, движения в пястно-фаланговых суставах не нарушены. Боковой схват левой кисти резко ограничен, щипковый схват отсутствует. Больному была предложена пересадка на микрососудистых анастомозах блока 2, 3 пальцев стопы в позицию 3, 4 пальцев левой кисти. От предложенного вмешательства пациент отказался, в связи с чем ему была предложена пересадка культи 4 пальца правой кисти в позицию 3 пальца левой. Выбор более длинной донорской культи был обусловлен тем, что в случае пересадки культи пятого пальца с пястно-фаланговым суставом неизбежно бы нарушилась функция мышц гипотенара, участвующих в щипковом схате и противопоставлении первого пальца остальным. Кроме того, при этом ухудшился бы также внешний вид кисти, вследствие нарушения контура лучевого карая кисти. Проведена проба Аллена, которая показала замкнутость ладонных артериальных дуг. Осуществлен волнообразной формы разрез кожи на ладонной поверхности правого предплечья с переходом на ладонь, где в проекции 4 пястной кости сформирован П-образный кожно-жировой лоскут с треугольной вершиной и с дистальным основанием. Мобилизована локтевая артерия вместе с поверхностной ладонной дугой с отходящими от нее общепальцевыми артериями третьего и четвертого межпястных промежутков. Ладонная дуга перевязана на уровне третьей пястной кости. Далее были перевязаны ладонные пальцевые артерии, отходящие к культе 5 пальца и третьему пальцу. Общепальцевые нервы в области третьего и четвертого межпястных промежутков были расщеплены до уровня проксимальной трети ладони. Для этого на ладонной поверхности общепальцевого нерва рассечен эпиневрий по ходу волокон от места деления до проксимальной трети пястных костей. Далее нервные пучки, образующие собственные пальцевые нервы, тупо отделены друг от друга от уровня деления в проксимальном направлении в пределах выполненной эпиневротомии. При этом сохраняется иннервация как донорской культи, так и соседних с ней пальцев и культей. Таким образом, в состав культи 4-го пальца были включены две общие и собственные ладонные пальцевые артерии, нервы и сухожилия сгибателей, прикрытые кожно-жировым лоскутом. На тыльной поверхности кисти также был выполнен идентичный разрез с формированием аналогичного П-образного кожно-жирового лоскута в проекции 3-ей пястной кости. Мобилизована наиболее крупная тыльная подкожная вена с образованием единого коллектора до уровня нижней трети предплечья с сохранением тыльных подкожных вен культи 4-го пальца. Выполнена поперечная остеотомия 4-ой пястной кости на уровне средней трети, отсечены тыльная и ладонная межкостные мышцы, пересечены межпястные связки. Культя пальца вместе с пястно-фаланговым суставом мобилизована на локтевой артерии и тыльной подкожной вене, сухожилиях сгибателей и разгибателей 4-го пальца, пальцевых нервах. На левой кисти обнажен торец культи 3-ей пястной кости, иссечены на нем рубцы, рана продлена на ладонь и нижнюю треть предплечья, где выделены пальцевые нервы, лучевая артерия и головная вена. Пересечены питающие сосуды на уровне нижней трети предплечья, а нервы и сухожилия сгибателей и разгибателей культи 4-го пальца – на уровне проксимальной трети кисти, выполнена пересадка культи 4-го пальца правой кисти вместе с фрагментом пястной кости в позицию третьего пальца левой кисти. Осуществлен остеосинтез фрагмента пястной кости, трансплантата и культи 3-ей пястной кости методом внедрения после обработки их концов цилиндрическими фрезами с дополнительной фиксацией спицей Киршнера (рис. 1, г). Выполнен шов пальцевых нервов материалом 9/0. Микрососудистые анастомозы были наложены конец-в-конец между артерией трансплантата и лучевой артерией, а также мобилизованной тыльной подкожной веной кисти с головной веной шовным материалом 9/0 с использованием операционного микроскопа «Opton». Выполнен шов сухожилий сгибателей и разгибателей культи 4-го пальца с сухожилиями 3-го пальца на уровне средней трети пястных костей. Дефекты на боковых поверхностях пересаженного фрагмента 4-ой пястной кости были оставлены открытыми в расчете на отсроченное закрытие их кожными трансплантатами. Донорская рана ушита первично на ладонной и тыльной поверхности кисти и предплечье после сближения 3-ей и 5-ой пястных костей. В послеоперационном периоде проводилась инфузионная и антикоагулянтная терапия в течение 7 дней. Послеоперационное течение было гладким, кровоснабжение пересаженной культи оставалось адекватным. Пересаженный комплекс тканей и кожные трансплантаты прижились полностью. Раны в донорской и реципиентной областях зажили первичным натяжением. Признаков сосудистой недостаточности сохранившихся пальцев и их культей на донорской и реципиентной кистях не отмечалось (рис. 1, д, е, ж, з).

Рис. 1. Результат лечения больного К.,31 года, с культями пальцев обеих кистей: а – внешний вид кистей до операции; б – рентгенограмма донорской (правой) кисти до операции; в – рентгенограмма реципиентной (левой) кисти до операции; г -рентгенограммы кистей через две недели после операции; д – внешний вид левой кисти через две недели после пересадки культи пальца (ладонная поверхность); е – внешний вид левой кисти через две недели после пересадки культи пальца (тыльная поверхность); ж – внешний вид донорской кисти через две недели после операции (ладонная поверхность); з – внешний вид донорской кисти через две недели после операции (тыльная поверхность); и – внешний вид кисти и функция разгибания культи четвертого пальца правой кисти, пересаженной на культю третьей пястной кости левой кисти; к – функция щипкового схвата левой кисти; л – рентгенограмма левой кисти в отдаленные сроки после операции

Больной К., 37 лет, поступил в клинику по поводу культей обеих кистей и первого пальца правой стопы после перенесенного отморожения. С момента травмы прошло около 2-х лет. На правой кисти имелись культи первой и второй пястных костей на уровне дистальной трети, культи третьей, четвертой, пятой пястных костей на уровне проксимальной трети (рис. 2, а). Движения культи первой пястной кости сохранены, схват кисти отсутствует из-за отсутствия локтевого края ладони. На левой кисти определялись культи второго пальца на уровне основания средней фаланги, культя третьего пальца на уровне средней трети основной фаланги, четвертого пальца на уровне дистальной трети, пятого пальца - средней трети пястной кости. Движения культей в пястно-фаланговых суставах сохранены. На торцах культей 2, 3 ,4, 5 пястных правой костей имеется грубый, малоподвижный рубец, плотно спаянный с культями и болезненный при пальпации. Аналогичные рубцы имелись на культях 4-ой и 5-ой пястных костей левой кисти. Предварительно пациенту была выполнена реконструкция локтевого края правой кисти. Первым этапом были иссечены рубцы на торцах культей 2, 3, 4, 5 пястных костей с замещением образовавшегося дефекта тканей несвободным кожно-жировым паховым лоскутом. При этом также сформированы мяг- кие ткани локтевого края кисти путем складывания кожно-жирового лоскута в дупликатуру (рис. 2, б). Паховый лоскут прижился полностью, донорская и реципиентные раны зажили первичным натяжением.

При поступлении через 2 месяца на следующий этап лечения на торцах культей 2, 3, 4, 5 пястных костей имеются адекватные, эластичные кожные покровы, а также избыточный, подвижный лоскут в области локтевого края культи, сформированный путем его складывания вдвое. На этом этапе выполнена реконструкция костной основы локтевого края кисти путем пересадки фрагмента второй плюсневой кости левой стопы с сигнальным кожно-жировым лоскутом на микрососудистых анастомозах в сочетании с интерпозиционной пластикой бессосудистым кортикально-губчатым трансплантатом, взятым из крыла подвздошной кости, на культю 4-ой пястной кости. При этом были разделены листки дупликатуры из кожно-жирового лоскута. Трансплантаты были расположены между листками дупликатуры. Кровоснабжение трансплантата восстановлено путем анастомозирования артерии питающей ножки, представленной тыльной артерией стопы, с локтевой артерией, а также медиальной подкожной вены стопы, включенной в трансплантат, с тыльной подкожной веной предплечья.

Рис. 2. Результат лечения больного К., 37 лет, с культями пальцев обеих кистей: а – рентгенограммы обеих кистей до операции; б – внешний вид правой кисти после замещения рубцов и формирования мягких тканей локтевого края кисти паховым кожно-жировым лоскутом; в – внешний вид правой кисти после формирования костной основы, виден сигнальный лоскут кровоснабжаемого кожнокостного фрагмента; г – рентгенограммы правой кисти после формирования костной основы локтевого края кисти; д – внешний вид донорской кисти; е – внешний вид донорской и реципиентной культей кисти через две недели после пересадки культи 3-го пальца; ж – рентгенограммы кистей через две недели после пересадки культи пальца на правой кисти и транспозиции культи четвертой пястной кости на левой кисти; з – рентгенограммы левой кисти через 2,5 года после операции; и – рентгенограммы правой кисти через 2,5 года после операции; к – внешний вид обеих кистей через 2,5 года после операции

Остеосинтез выполнен методом внедрения концов костных фрагментов после обработки цилиндрическими фрезами с дополнительной фиксацией спицами. Костные трансплантаты были укрыты сформированными на предыдущем этапе мягкими тканями, сигнальный лоскут размещен на ладонной поверхности сформированной локтевой противоупорной бранши (рис. 2, в, г). Его кровоснабжение оставалось адекватным, что свидетельствует о сохранении кровоснабжения пересаженного фрагмента второй плюсневой кости. Кожные лоскуты и костные трансплантаты прижились полностью. Через год выполнена реконструкция первого пальца правой кисти. При поступлении определяется сформированная локтевая противоупорная бранша длиной 8 см, укрытая достаточным количеством мягких тканей. В связи с наличием культи первого пальца левой стопы и пострезекционного дефекта второй плюсневой кости от пересадки комплексов тканей стопы было решено воздержаться с целью исключения нанесения дополнительного изъяна другой стопе. Было принято решение восстановить первый палец правой кисти за счет пересадки одной из культей пальца противоположной ки- сти. Проведенная проба Аллена показала замкнутость ладонных артериальных дуг. Для минимизации донорского изъяна кисти выполнена пересадка наиболее короткой из имеющихся культи 3-го пальца (рис. 2, д, е). Техника мобилизации, пересадки культи и восстановления кровотока в ней были такими же, как и в первом случае. Остеосинтез пястного фрагмента пересаженной культи с культей первой пястной кости осуществлен методом внедрения после обработки цилиндрическими фрезами с фиксацией спицей (рис. 2, ж). Рана на медиальной поверхности пересаженной культи оставлена открытой в расчете на отсроченное закрытие ее кожными трансплантатами. Для сближения краев донорской раны и обеспечения возможности ее первичного ушивания выполнена транспозиция культи 4-ой пястной кости в позицию третьей пястной кости с фиксацией фрагментов пястных костей спицей (рис. 2, ж). Пересаженная культя и расщепленные кожные трансплантаты прижились полностью. Кровоснабжение сохранившихся пальцев и культей донорской и реципиентной кистей также оставалось адекватным. Донорские и реципиент-ные раны зажили первичным натяжением.

РЕЗУЛЬАТЫ

Первый больной осмотрен через 10 лет после операции (рис. 1, ж, з, и). Восстановлены функция противопоставления первого к культе третьего пальца, а также бокового схвата левой кисти, болевая и температурная чувствительность сформированного третьего пальца. Дискриминационная чувствительность пересаженной культи составляет 8 мм. Объем активных движений в пястно-фаланговом суставе пальца равен 66 градусов. Расстояние между дистальным отделом пересаженной культи и первого пальца при его отведении составляет 11 см. Рентгенологически признаков резорбции дистальных отделов культи не наблюдается. Суставная щель пересаженного сустава отчетливо прослеживается, контуры суставных концов отчетливые, имеют обычную структуру. Функция культи пятого пальца, а также второго, третьего пальцев донорской кисти не нарушена. По мнению больного, косметический вид донорской кисти после операции не изменился. Пациент активно вовлекает в повседневную работу обе кисти.

Второй больной осмотрен через 2,5 года после операции (рис. 2, з, и, к). Длина восстановленного пальца с пястной костью составила 9 см, а сформированной локтевой противоупорной бранши – 8см, что соответствует послеоперационным данным. Первый палец занимает функционально-выгодное положение. Объем активных движений в пересаженном пястно-фаланговом суставе культи составляет 55 градусов. Восстановлен двухсторонний схват кисти. Расстояние между концами локтевой противоупорной бранши и восстановленного первого пальца при его максимальном отведении составляет 10 см. Определяется болевая и температурная чувствительность первого пальца. Донорский изъян на левой стопе незначительный, беспокойства больному не причиняет. На контрольных рентгенограммах правой кисти отмечаются полная консолидация пересаженного вместе с культей пальца фрагмента третьей пястной кости, завершенная консолидация и перестройка пересаженного бессосудистого трансплантата и фрагмента второй плюсневой кости. Пястно-фаланговый сустав первого пальца имеет обычную структуру, суставная щель отчетливая, контуры суставных концов четкие. Признаков резорбции пересаженной культи не имеется. Каких-либо ограничений функции донорской кисти не выявлено, пациент активно использует обе кисти в повседневной деятельности. Ухудшения внешнего вида донорской кисти пациент не отмечает. На рентгенограммах донорской кисти определяется полная консолидация перемещенной на проксимальный отдел третьей пястной кости культи четвертой пястной кости (рис. 2, з, и).

ОБСУЖДЕНИЕ

Для пересадки пальца противоположной кисти может быть использована как классическая техника, так и прецизионная. Пересадка пальца противоположной кисти в классическом варианте заключается в использовании временной стебельчатой питающей ножки, содержащей пальцевые сосудисто-нервные пучки, и описана в монографии Б.В. Парина [12]. Преимуществом этого способа является возможность применения его вне зависимости от явлений эндартериита, повреждения пальцевых сосудов и отсутствие вероят- ности тромбирования сосудов. Наша клиника обладает опытом пересадки пальца противоположной кисти на временной питающей ножке у 3-х больных с последствиями механической травмы. При этом на первом этапе осуществляется остеосинтез пересаживаемого сегмента с культей восстанавливаемого пальца, донорская и реципиентная кисти фиксируются друг к другу на 4 недели до образования сосудистых связей реци-пиентного ложа с донорским пальцем и наступления его периферической реваскуляризации. Необходимая длина питающей ножки достигается за счет резекции основной фаланги донорского пальца, в связи с чем метод не применяется для пересадки пястной кости с пястно-фаланговым суставом или без него, так как в этом случае не достигаются необходимая длина пересаживаемого сегмента кисти и адекватная длина восстанавливаемого пальца. По этой причине способ применяется для реконструкции первого пальца при его культе на дистальных уровнях, обладающей подвижностью за счет функции мышц тенара. При пересечении на втором этапе питающей ножки от донорской кисти неизбежно нарушается целостность сосудистонервных пучков, вследствие чего восстановленный палец лишается чувствительности и магистрального кровообращения. Кроме того, отмечаются нарушение венозного оттока и ограничение движений в межфаланговых суставах, несмотря на восстановление сухожилий сгибателей и разгибателей. По этой причине Б.В. Парин рекомендовал пересаживать дефектный палец только для реконструкции первого пальца при сохранении чувствительности остальных трехфаланговых и никогда не пересаживал интактный палец. Таким образом, недостатками классических методов являются двухэтапность, длительное вынужденное положение конечностей, резкое ограничение движений в суставах, отсутствие чувствительности восстановленного пальца, возможность пересадки только ногтевой и средней фаланг сохранившегося трехфалангового пальца. По нашему мнению, метод может быть использован только в исключительных случаях при повреждении пальцевых сосудов и при использовании предварительной дистракции стебельчатой ножки с помощью чрескостного аппарата, обеспечивающей возможность переноса сегмента необходимой длины. Как показывают результаты пересадки культи пальца на микрососу-дистых анастомозах, применение микрохирургической техники позволяет за один этап восстановить пальцы достаточной длины с адекватным кровообращением и иннервацией, что совпадает с результатами пересадки при последствиях механической травмы [10]. Достаточное кровоснабжение тканей пересаженной культи обеспечивает также адекватную функцию суставов и сухожильного аппарата. В итоге достигаются полный объем движений в суставе пересаженной культи и возможность восстановления щипкового схвата и противопоставления первого пальца остальным даже при недостижимости полного восстановления анатомии пальца. По сравнению с пересадкой пальца стопы преимуществом метода является использование идентичных по строению тканей и анатомических образований в качестве донорских. В отличие от плюсне-фаланго-вого сустава, пястно-фаланговый сустав с биомеханической точки зрения в большей степени обеспечивает функцию сгибания, тогда как в плюсне-фаланговом суставе изначально имеется дефицит сгибания и пре- обладание разгибания. По этой причине не возникает необходимости в выполнении корригирующих вмешательств на суставах восстановленного пальца, как при пересадке пальца стопы [5, 14–17]. Кроме того, можно сформировать сосудистую ножку необходимой длины с достаточным диаметром сосудов, что исключает необходимость применения их аутовенозной пластики и снижает риск тромбирования микроанастомозов. Постоянство сосудистой анатомии, большой диаметр анастомозируемых сосудов позволяет пересадить культю с высокой надежностью. Наш небольшой клинический опыт показал, что метод может быть применен для восстановления не только первого, но и одного из трехфаланговых пальцев при наличии реципиентной культи пальца на уровне основания основной фаланги и в пределах дистальной трети пястной кости в условиях отсутствия всех трехфаланговых пальцев. При наличии на донорской кисти нескольких культей трехфаланговых пальцев неизбежно встает вопрос о выборе одной из них в качестве донорского. По нашему мнению, при использовании прецизионной техники также следует пересаживать наиболее увечный палец (наличие его при отморожении отмечается крайне редко) или наиболее короткую культю, что совпадает с данными других авторов [13]. Как показывает наш опыт применения культей пальцев для реконструкции другого пальца, утрата культи практически не влияет на суммарную функцию кисти. Палец полной длины следует пересаживать только при значительном ограничении или отсутствии его функции, а также наличии перспектив на ее достаточное улучшение или восстановление, причем только для реконструкции первого пальца и локтевой противоупорной бранши. Такой подход минимизирует косметический и функциональный донорский изъян, что соответствует результатам других авторов [10, 11]. Как следует из литературных данных, после пересадки комплексов тканей стопы у 23,7% пациентов отмечались нарушения походки [2] или имелся донорский изъян различной степени выраженности [5, 18, 19]. В то же время, вряд ли целесообразна пересадка денервированного пальца парализованной конечности, имеющего контрактуры суставов [11]. Необходимым условием выполнения операции является сохранность пальцевых сосудов донорской культи, в связи с чем перед операцией необходимо провести исследование сосудов пальцев, обеих кистей, предплечий на наличие и выраженность структурных изменений, а также пробу Аллена на донорской и реципиентной кистях. В этом плане высокоинформативным является метод ультразвуковой допплерографии [20]. Операция может быть выполнена при наличии замкнутых ладонных дуг на донорской и реципиентной кистях. В связи с риском тромбоза микроанастомозов необходимо проводить инфузионную и антикоагулянтную терапию в течение 7–10 дней.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реконструкция первого или трехфалангового пальца путем пересадки культи пальца противоположной кисти на микрососудистых анастомозах при последствиях отморожений является эффективным методом лечения и должна применяться по показаниям, с учетом характера дефектов, уровня ампутации культей кисти и состояния сосудов донорской и реципиентной областей.

Список литературы Пересадка культи трехфалангового пальца противоположной кисти на микрососудистых анастомозах у больных с последствиями отморожений кистей и стоп (случаи из практики)

- Quality of life in patients with toe-to-hand transplantation / A. Nakanishi, K. Kawamura, S. Omokawa, T. Shimizu, A. Iida, Y. Tanaka // J. Plast. Surg. Hand. Surg. 2018. Vol. 52, No 6. Р. 359-362. DOI: 101080/2000 656X20181520123.

- Functional donor site morbidity after vascularized toe transfer procedure: a review of the literature and biomechanical consideration for surgical site selection / M. Sosin, C.H. Lin, J. Steinberg, E.R. Hammond, P. Poysophon, M.L. Iorio, K.M. Patel // Ann. Plast. Surg. 2016. Vol. 76, No 6. Р. 735742. DOI: 10.1097/SAP.0000000000000591.

- Jones N.F., Hansen S.L., Bates S.J. Toe-to-hand transfers for congenital anomalies of the hand // Hand. Clin. 2007. Vol. 23, No 1. P. 129-136. DOI: 10.1016/j.hcl.2007.02.006.

- Kvernmo H.D., Tsai T.M. Posttraumatic reconstruction of the hand - а retrospective review of 87 toe-to-hand transfers compared with an earlier report // J. Hand Surg. Am. 2011. Vol. 36, No 7. Р. 1176-1181. DOI: 10.1016/j.jhsa.2011.04.010.

- Waljee J.F., Chung K.C. Toe-to-hand transfer: evolving indications and relevant outcomes // J. Hand Surg. Am. 2013. Vol. 38, No 7. P. 1431-1434. DOI: 10.1016/j.jhsa.2013.03.020.

- Patient-reported outcome measures for toe-to-hand transfer: a prospective longitudinal study / T.Y. Tsai, C.A. Fiers, J.C. Hsiao, C.C. Hsu, Y.T. Lin, S.H. Chen, C.H. Lin, F.C. Wei, C.H. Lin // Plast. Reconstr. Surg. 2019. Vol. 143, No 4. P. 1122-1132. DOI: 10.1097/PRS. 0000000000005422.

- The triaging and treatment of cold-induced injuries / C. Sachs, M. Lehnhardt, A. Daigeler, O. Goertz // Dtsch. Arztebl. Int. 2015. Vol. 112, No 44. Р. 741-747. DOI: 10. 3238/arztebl. 2015.0741.

- Foucher G., Nagel D. Pinch reconstruction by hand to hand finger transfer associated with hallux transfer after a severe frostbite injury // J. Hand Surg. Br. 1999. Vol. 24, No 5. Р. 617-620. DOI: 10.1054/jhsb.1999.0225.

- Brüser P., Larkin G. Contralateral transplantation of a finger for restoration of thumb function // J. Hand Surg. Br. 1997. Vol. 22, No 3. Р. 336-340. DOI: 10.1016/s0266-76819780398-1.

- Jablecki J., Kaczmarzyk J., Kaczmarzyk L. Transfer palca reki przeciwstawnej na reke bezpalcowa--ilustracja przypadku // Chir. Narzadow Ruchu Ortop. Pol. 2009. Vol. 74, No 5. Р. 305-308.

- Free transfer of a paralyzed contralateral little finger for total thumb reconstruction in an electrical burn patient: a case report and literature review / J.P. Giot, L.S. Paek, G. Mericer- Couture, E. Coeugniet, J.S. Bou-Merhi, M.A. Danino // J. Burn Care Res. 2016. Vol. 37, No 6. Р. e595-e600. DOI:10.1097/BCR.0000000000000333.

- Парин Б.В. Реконструкция пальцев руки. М.: Медгиз, 1944. 130 с.

- Sasaki K., Nozaki М., Takeuchi М. Thumb reconstruction, after Marjolin's ulcer resection by microvascular transfer of a burn-contracted little finger: a case report of spare part surgery // Br. J. Plast. Surg. 1998. Vol. 51, No 2. Р. 126-127. DOI: 10.1054/bjps.1997.0095.

- Aesthetic refinements in second toe-to-thumb transfer surgery / J. Zhao, H.Y. Tien, S. Abdullah, Z. Zhang // Plast. Reconstr. Surg. 2010. Vol. 126, No 6. P. 2052-2059. DOI: 10. 1097/PRS.0b013e3181f44994.

- Henry S.L., Wei F.C. Thumb reconstruction with toe transfer // J. Hand Microsurg. 2010. Vol. 2, No 2. P. 72-78. DOI: 101007/s12593-010-0017-4.

- Kumta S.M. Unfavourable results in thumb reconstruction // Indian J. Plast. Surg. 2013. Vol. 46, No 2. P. 294-302. DOI: 10.4103/0970-0358.118608.

- Simultaneous Stiles-Bunnell tendon transfer enhances intrinsic function of second-toe transplantations / Y.T. Lin, C.Y.Y. Loh, S.H. Lien, C.H. Lin, F.C. Wei // Plast. Reconstr. Surg. 2017. Vol. 140, No 6. P. 1229-1234. DOI: 101097/PRS.0000000000003861.

- Gait improvement and ulcer prevention with second-to-great toe transposition at the donor site: a case report / C. Yang, Y.H. Hsieh, H.H. Chen, C.H. Tsai, Y.T. Lin // Ann. Plast. Surg. 2020. Vol. 84, No 1S Suppl.1. P. S128-S131. DOI: 10.1097/SAP.0000000000002200.

- Le V.D., Nguyen V.T., Nguyen V.T. Use of single-staged transmetatarsal trimmed great toe transfer for reconstruction of a thumb amputation at the carpometacarpal joint // J. Plast. Reconstr. Aesthet. Surg. 2021. Vol. 74, No 5. Р. 1004-1012. DOI: 10.1016/j.bjps.2020.10.071.

- Долганова Т.И., Шабалин Д.А., Шихалева Н.Г. Ультразвуковая допплерография пальцевых артерий при удлинении культей фаланг пальцев мини-фиксаторами // Травматология и Ортопедия России 2011. Т. 17, № 2. С. 107-113. DOI: https://doi.org/10.21823/2311-2905-2011-0-2-107-113.