Переводческая экосистема региона: детерминанты, признаки, особенности

Автор: Новикова Э.Ю., Попова О.И.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Перевод как фактор глобализации

Статья в выпуске: 3 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье изложены результаты исследования, посвященного феномену «региональная переводческая экосистема», который рассматривается в аспекте переводоведения с применением интегративного подхода. Полидискурсивный гипертекстовый переводческий дискурс является неотъемлемой частью регионального урбанистического дискурса и региональной экосистемы в целом. Установлено, что взаимозависимость, соразвитие и взаимопроникновение этих дискурсов детерминируют формирование особой региональной экосистемы перевода со свойственными ей отличительными конститутивными признаками. Объектом исследования стала переводческая региональная экосистема города-героя Волгограда. Герменевтико-интерпретативный подход к исследованию избранного объекта позволил выделить и описать способы актуализации регионально обусловленной коммуникации с привлечением переводческих услуг, конститутивные признаки переводческой экосистемы, и факторы их доминирования в урбанистическом дискурсе и особенности переводческой экосистемы анализируемого региона. Представлена модель экосистемы перевода с учетом ее полидискурсивности. Определены системо- и градообразующие концепты, которые оказывают инициальное воздействие на поливалентное переводческое действие в регионе. Охарактеризованы наполняющие переводческую экосистему переводческие дискурсы: отраслевой, экскурсионный, околоспециальный, образовательный, общественно-политический. Исследование вносит вклад в развитие дискурсивного регионального прикладного переводоведения и экопереводоведения как его направления.

Переводческий дискурс, градообразующий концепт, системообразующий концепт, перевод, переводчик, экосистема, экопереводоведение

Короткий адрес: https://sciup.org/149143728

IDR: 149143728 | УДК: 81’25 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2023.3.2

Текст научной статьи Переводческая экосистема региона: детерминанты, признаки, особенности

DOI:

В настоящее время термин «экосистема» используется в разных науках. Его контекстное употребление и смысловая емкость с 30-х гг. XX в. претерпевает значительные трансформации: от обозначения взаимодействия организмов в окружающей среде, межотраслевого взаимодействия бизнес-систем до взаимодействия в цифровых инновационных пространствах. По сути, любой географически локализованный конгломерат, коллаборацию или крупное полидискурсивное коммуникативное пространство можно рассматривать как экосистему города, вуза, предприятия, адвокатуры, банковской сферы и др. Экосистемы представляют собой особые узкоспециализированные образования и сосуществуют, дополняя друг друга. Так, экологическая система региона (города) состоит из множества экосистем, участвующих в ее развитии. Одной из них является переводческая экосистема. Применение экосистемного подхода к изучению переводческой деятельности позволяет определить ее особенности на различных уровнях (транснациональный, национальный, региональный, кластерный, динамический и др.) и специфику его устойчивого развития. Кроме того, подобный ракурс исследования расширяет границы интегративного переводоведения (подробно о нем см.: [Гар-бовский, 2015; Леонтьева, 2015; Мишкуров, 2015; Поликарпов, 2014; 2017]).

Урбанистический дискурс, будучи сложным многофактурным явлением, становится объектом междисциплинарных исследований, в том числе транслатологических, поскольку деятельность переводчика реализуется в разных коммуникативных пространствах, в том числе и в коммуникативном пространстве населенного пункта, прежде всего, города как областного регионального центра. Региональный переводческий дискурс вплетен в урбанистическую систему взаимоотношений, детерминирован историческими факторами, географическими особенностями, геополитическим сценарием, экономическим развитием, инновационным потенциалом и др. Его роль в позиционировании города, создании его меж- и транскультурной визитной карточки предельно важна и предполагает, как справедливо отмечает В.А. Митягина, «систему последовательных коммуникативных действий в условиях многоязычного, полижанрового, дис-курсивно вариативного, терминологически и топонимически нормированного, регионально обусловленного дискурса» [Митягина, 2018, с. 15].

Переводческий дискурс представляет собой полидискурсивное гипертекстовое пространство. Многоформатность и многослой-ность переводческого действия позволяет вслед за С.В. Власенко рассматривать его как «сложный эпистемический конструкт формирования многоформатного переводческого ландшафта» [Власенко, 2015, с. 136].

Полидискурсивная парадигма регионально обусловленного перевода образует экосистему, в которой сосуществует множество участников, жанров, форматов, кластеров и действий. Важно отметить, что в каждом регионе, в зависимости от его особенностей, образовалась особая переводческая экосистема. Например, в регионах с ярко выраженным промышленным потенциалом, доминирующим переводческим действием становится отраслевой перевод, в регионах с богатым культурным наследием переводческая программа фокусируется на экскурсионном дискурсе, в мультикультурных регионах наблюдается многоязычие, которое формирует многоязычный переводческий дискурс, в регионах инновационного развития перевод реализуется в сфере высоких технологий и т. д. Очевидно, что экосистемы перевода в крупных и малых, столичных и провинциальных, в глобально ориентированных и традиционных национально идентичных городах различаются, обнаруживая специфические черты.

Цель предпринятого исследования заключается в выявлении факторов формирования и развития переводческой региональной экосистемы на примере административного центра города-героя Волгограда, в котором региональные особенности наиболее полно представлены во множестве отраслей и различных сферах жизни. Для достижения цели необходимо ответить на следующие вопросы:

-

1. Какие исторические процессы и события сформировали конструкт региональной переводческой экосистемы?

-

2. Какие типы текстов, коммуникативные жанры, языки, персоналии, институты детерминируют особенность экосистемы перевода?

-

3. Влияют ли градообразующие концепты на развитие региональной экосистемы перевода?

-

4. Какие конститутивные признаки имеет региональная переводческая экосистема?

Методология исследования

Для установления лингво- и социокультурных особенностей переводческой экосистемы в регионально обусловленном урбанистическом дискурсе мы используем два под- хода: системный и аспектный. Системный подход позволяет учесть совокупность различных факторов анализируемой экосистемы, аспектный – раскрыть специфичность и определить особенности региональной переводческой экосистемы.

Задачи исследования сосредоточены вокруг обозначенной цели и сфокусированы на выявление факторов, детерминант и доминирующих особенностей переводческой экосистемы. Для решения поставленных задач использовались общенаучные методы наблюдения и описания.

Одним из основных методов анализа был избран герменевтико-интерпретативный метод; элементы филологической герменевтики для выявления и описания различных способов актуализации регионально обусловленной коммуникации с привлечением переводческих услуг; элементы дискурс-анализа при описании полидискурсивного характера экосистемы.

Результаты и обсуждение

Антропоцентризм современного перево-доведения обусловливает смещение ракурса общей теории перевода как идеального целостного хранилища знаний о переводе в пользу прикладного переводоведения, ориентированного на изучение живой модели перевода в конкретных месте и времени, с конкретными участниками, другими словами, дискурсивного переводоведения, где дискурс выступает отправной точкой и конструктом переводческого действия. Современный интегративный подход в переводоведении расширяет рамки научного познания, позволяет интегрировать в общую теорию перевода процессы формирования и осмысления новых концепций и течений, открывает новые векторы транслато-логических исследований, ориентированные на общетеоретические тренды и на частные специальные переводоведческие инновации. Одним из новых направлений в современной науке о переводе нам представляется ориентированная дискурсивная экосистема.

Экопереводоведение представляет собой новое направление в науке, которое получило развитие в работах китайского переводоведа Ху Гэншэня и его последователей [Hu, 2003; Dollerup, 2013; Wang, 2014; Прошина, 2014; 2016].

В основе его теории находится понимание взаимосвязи человека (переводчика) и среды, в которой происходит коммуникация. Г. Ху справедливо указывает на адаптацию переводческого действия внешним обстоятельствам (заказчик, внешняя среда), то есть на селективность переводческих решений в зависимости от внешних обстоятельств. Следовательно, среда определяет выбор в пользу того или иного переводчика, который впоследствии делает выбор в пользу конкретных стратегий и тактик перевода, ориентируясь на условия среды. Теория Г. Ху отражает антропологическую сущность переводческой деятельности, когда процесс перевода рассматривается не на уровне текста, а на уровне деятельности человека (переводчика), зависимого от окружающей среды. З.Г. Прошина, давая обзор китайского экопереводоведения, указывает на главенствующую роль переводчика «с сохранением баланса между коллективным и индивидуальным, с соблюдением правила золотой середины (гармония инь и ян) и с акцентированием внимания на принципах адаптации и селекции в течение всего процесса переводческой деятельности» [Прошина, 2014, с. 40]. Развитие данной теории представлено в работах В.В. Кабакчи и Е.В. Белоглазовой, которые описали в аспекте экоперево-доведения такую разновидность перевода, как «внутренний перевод» [Белоглазова, 2018; Ка-бакчи, 2000].

В рамках экоподхода к переводческой деятельности релевантна заявленная нами концепция региональной переводческой экосистемы. Гипотеза нашего исследования заключается в том, что сформировавшаяся экосис- тема региона детерминирует переводческую экосистему и дискурсы, в которых задействовано и востребовано переводческое действие. Рассмотрим особенности региональной переводческой экосистемы в русле дискурсивного подхода, а также определим конститутивные признаки экосистемы перевода, сопоставив их с константами биологических экосистем (устойчивость, адаптивность, динамика, зрелость, обмен энергиями и др.).

Экосистема региона представляет собой сложный конструкт, эффективность которого зависит от слаженности функционирования его составляющих, участников и процессов, а также интегрированных в нее других экосистем, в том числе переводческой экосистемы, которая в свою очередь является фактором глобально ориентированного развития региона (рис. 1).

Охарактеризуем системообразующие факторы, влияющие на формирование переводческой региональной экосистемы.

Географическая локализация в степной зоне в междуречье Волги и Дона отчасти предопределила историческое развитие, языковую среду, градообразующие концепты, промышленный потенциал региона. Близость к водным ресурсам, особенности климата и расположение на пересечении транспортных путей стали фактором развития многопрофильной промышленности и сельского хозяйства. Промышленно-экономическое развитие региона как градообразующий концепт стало мощным фактором формирования переводческой среды. В регионе зарождались и образовывали промышленную сеть множество заводов с участием международного капитала. Напри-

Рис. 1. Взаимозависимость экосистемы региона и перевода

Fig. 1. Interdependence of the regional ecosystem and translation

мер, в конце XIX в. на берегу Волги был основан французский металлургический завод «Урал-Волга», процессы организации пусконаладочных работ, использования оборудования, специальная техническая литература по выплавке различных видов появилась необходимость в переводческом (устном и письменном) сопровождении. Активное взаимодействие с иностранными партнерами в индустриальном секторе региона продолжалось в советский и постсоветский периоды. Это послужило формированию регионального отраслевого перевода, заказы на который поступают из отраслей производства и экономики на постоянной основе и реализуются определенным пулом переводчиков.

Успех производственных и бизнес-про-цессов достигается в плотном межкультурном сотрудничестве, связующим звеном которого выступает переводчик как агент дискурса. Представленные в регионе отрасли промышленности и сельского хозяйства активно развиваются с участием зарубежных инвестиций, поэтому заказы на переводческие услуги касаются устного и письменного перевода с различными языками. Специальный отраслевой переводческий дискурс (далее – СоПД) как доминирующий тип регионального переводческого дискурса развивается в регионе в следующих отраслях: металлургия, нефтедобыча, химическая промышленность, машиностроение, алюминиевая промышленность, садоводство, сельское хозяйство, медицина, водоотведение. Важно отметить устойчивый характер отраслевого перевода в регионе. Возникновение, развитие и функционирование данного вида переводческой деятельности детерминировано промышленным потенциалом региона. На протяжении многих лет в регионе проводятся недели российско-германских бизнес-встреч, отраслевые международные конференции с участием волгоградских конференц-переводчиков. Отраслевые дискурсы в экосистеме региона обусловили в региональной переводческой экосистеме консолидацию всех видов отраслевого перевода: письменный, устный (последовательный, синхронный).

Агентами отраслевого перевода выступают как штатные переводчики, так и привлекаемые фрилансеры (часто одни и те же).

Здесь наблюдается некая адаптивность отрасли к работе с конкретными переводчиками. Принимая во внимание тот факт, что иностранные специалисты, приезжающие в регион на производство, вне зависимости от цели – переговоры, шеф-монтаж, обучение, технические работы и др. выступают представителями различных лингвокультур (итальянской, японской, венгерской, корейской, индийской, шведской и др.), рабочим языком общения и, соответственно, перевода чаще всего становится английский язык как Lingua franca ввиду невозможности найти в регионе переводчиков с различными языковыми комбинациями. Значительно реже востребованы немецкий и французский языки. Этот факт позволяет констатировать дискурсивную зависимость языка перевода в региональной переводческой экосистеме.

Поли- и интердискурсивный характер переводческого дискурса формируется за счет гибридизации или смежности некоторых типов дискурса (дискурсивных практик). В результате таких синтезирующих процессов появляются промежуточные, смежные дискурсивные практики, например так называемый околоспециальный перевод, что говорит о ком-плементарности переводческого действия в различных коммуникативных плоскостях.

Специальный перевод-сопровождение (далее – СПС) также представляет собой востребованную форму переводческого действия в регионе. Он занимает промежуточное положение между отраслевым дискурсом и экскурсионным: с одной стороны, речь идет о переводческом сопровождении специалистов конкретной отрасли, посещающих регион с различными бизнес-целями, с другой – об экскурсионном сопровождении этих специалистов по городу и/или производству. Перевод-сопровождение как компонент экосистемы перевода имеет динамичный характер и обладает такими свойствами: спонтанность, краткосрочность, полуформальный регистр общения, непривязанность к конкретным переводчикам. Особое внимание в плане дискурсивной соотнесенности привлекает интер-дискурсивность коммуникации и переводческого коммуникативного действия. В процессе интеракции участников задействованы как узкопрофессиональные, отраслевые темы, зна- ния и метазнания, термины и языковые формулы, так и общеупотребительные термины, понятия, всем известные сведения. Именно в данном типе дискурса наблюдается соприкосновение «своего» и «чужого», «локального» и «глобального», то есть наиболее четко проявляется коммуникативный лингвокультурный трансфер.

Историческое развитие региона также детерминировало формирование нескольких градообразующих и системообразующих концептов переводческой экосистемы. К важным историческим триггерам можно отнести такие события и обстоятельства, как существование немецкой колонии Сарепта, Сталинградская битва, побратимство городов Волгоград – Ковентри как начало побратимского движения в мире, патриотическое воспитание, общественная дипломатия и др.

Сталинградская битва представляет собой один из основных градообразующих концептов. Событие, а в последствии и концепт, не только предопределили вектор и стратегии развития региона, но и детерминировали специфику множества коммуникативных действий, в том числе и особенности переводческого действия, в частности обусловили военно-исторический профиль экскурсионного дискурса в регионе. Здесь сошлемся на наши предыдущие исследования на эту тему и подчеркнем, что переводческое действие в регионе вокруг Сталинградской битвы на протяжении почти уже 80 лет реализуется в таких дискурсах, как военный, научный, общественно-политический, музейный, экскурсионный и др. [Новикова, 2022]. Иностранные гости и туристы, приезжающие в регион, в первую очередь знакомятся с памятниками, мемориалами, музеями, памятными местами Второй мировой войны и Сталинградской битвы. Волгоград, вне зависимости от времени, эпохи и внешних обстоятельств, остается в памяти народов городом-солдатом и поэтому все самые значимые экскурсионные объекты имеют военно-патриотический контекст и подтекст.

Экскурсионный переводческий дискурс (далее – ЭПД) определяется военно-исторической, культурной и природной самобытностью региона: необъятные степи, лесные массивы близ пресноводных водоемов, уни- кальный природоохранный объект «Волго-Ах-тубинская пойма», традиции и быт Донского казачества привлекают иностранных туристов для рыбалки, охоты, сплавов, экскурсий. Переводческие услуги оказывают как региональные экскурсионные бюро, так и привлекаемые фрилансеры гиды-переводчики. Палитра рабочих языков перевода достаточно широкая: английский, немецкий, французский, китайский, итальянский. Следует отметить, что в экскурсионном дискурсе переводческое действие осуществляется в разных формах: устной, письменной и виртуальной. Подтверждением тому являются двуязычные путеводители и многоязычные интернет-порталы.

Следующий регионально обусловленный и достаточно частотный в переводческой экосистеме региона дискурс – общественнополитический (далее – ОППД), который реализуется в коммуникации на уровне муниципалитетов и гражданского общества в рамках общественно-политического партнерства, межгородского партнерства и/или побратимства. Общественная дипломатия стала градообразующим концептом послевоенного периода жизни города. Заключенные договоры и соглашения о побратимстве и муниципальном партнерстве способствуют увеличению международных контактов, встреч, мероприятий с привлечением переводчиков. Так, благодаря переводческому действию активно развиваются межмуниципальные и гражданские связи с Германией, Францией, Великобританией, Японией, Китаем, Турцией, Индией, Чехией. К ярким мероприятиям, проведение которых стало возможным благодаря работе переводчиков, можно отнести недели немецкого и французского языков; дни французского кино; германо-российскую рождественскую ярмарку; выставку индийских товаров; совместные молебны в памятные даты Сталинградской битвы; международный детский военно-патриотический лагерь; совместные исторические раскопки по следам боев во время Сталинградской битвы; съемки документальных фильмов международными телерадиокомпаниями; германо-российская конференция городов-партнеров; международный форум общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке»; круглые столы фонда им. Розы Люксембург;

форум «городов-памяти» (Дюнкерк – Росток – Волгоград) в 2017 г.; встреча городов-побратимов (Дижон – Волгоград) в 2016 г.; международные образовательные семинары, организованные совместно с Посольством Франции в России и др. Во время многочисленных международных форумов, встреч, круглых столов осуществлялся синхронный и последовательный перевод в языковых парах русский-английский, русский-немецкий, русский-фран-цузский, русский-китайский. Если рассматривать переводческую экосистему в понятийном и терминологическом контексте биологической экосистемы, то основными маркерами ОППД, по нашему наблюдению, можно выделить устойчивость, гармоничность и «обмен энергиями». Устойчивость регионально обусловленного общественно-политического перевода заключается в его многолетней востребованности в регионе, константе зарубежных связей и партнеров, константности языковой вариативности и языка перевода. Гармоничность ОППД кристализуется в его дискурсопорождающей силе, поскольку именно перевод как лингвокультурный трансфер моделирует общественно-политический дискурс региона, способствует его устойчивости. Перевод выступает культуроформирующим фактором, который не только обеспечивает диалог культур, но и создает его. При этом нельзя отрицать постулат о том, что «гармоничность», «гармония» является значимым системоопределяющим критерием любого переводческого действия. В работах Л.В. Кушни-ной гармонизации смыслов в синергетическом переводческом пространстве придается большое значение, исследователь подчеркивает, что «гармоничный текст перевода характеризуется согласованностью смыслов оригинала и перевода» [Кушнина, 2021, с. 33]. Многоязычие и жанровое разнообразие общественно-политической коммуникации регионального ОППД кристаллизует такой признак экосистемы, как «обмен энергиями». Конфигурация переводческого действия и текстов – «генераторов информации» (по Ю.М. Лотману) – порождает резонанс информационной энергии дружеского устойчивого взаимодействия представителей разных культур и языков.

Важным градообразующим концептом выступает университет как акселератор раз- вития региональной экосистемы благодаря высокой концентрации человеческого и технологического потенциалов. Образовательный переводческий дискурс (далее – ОПД), сформированный в городской мультивалентной университетской среде, также наполняет переводческую экосистему региона. Многочисленные вузы региона в рамках академической мобильности привлекают иностранных студентов и преподавателей. Переводческие услуги востребованы при переводе лекций, семинаров, творческих встреч, тренингов. Межвузовские коллаборации имеют как долгосрочный, так и спонтанный эпизодический характер. Например, в Волгоградской академии МВД на протяжении многих лет проводятся обучающие тренинги с привлечением переводчиков с французским языком для слушателей из стран Африки. В волгоградских университетах обучение проходят слушатели из различных стран, в рамках расширенных партнерских связей читают лекции иностранные преподаватели, уполномоченные и чрезвычайные послы; проходят обучение и стажировки студенты, поэтому переводчики выступают активными участниками межкультурной академической коммуникации. Рабочими языками являются английский, реже немецкий, французский, китайский.

Кроме того, именно в университетах получают профессию переводчика, формируются переводческие школы, вносящие существенный вклад в регионально обусловленную теорию и практику перевода. В региональных переводческих школах активно развивается научный переводческий дискурс. Участником (агентом) образовательного переводческого дискурса в переводческой экосистеме региона выступает Волгоградская школа перевода, сформировавшаяся и развивающаяся с 1995 г. на кафедре теории и практики перевода ВолГУ по модели европейских переводческих школ. Широкая сеть зарубежных вузов-партнеров, зарубежные стажировки, многолетний переводческий и дидактический опыт преподавателей кафедры позволили сформировать дискурсивный социокоммуникативный подход в описании переводческого действия. Тот факт, что преподаватели перевода одновременно являются практикующими переводчиками, придает переводческой экосистеме управляемый и интегративный характер. Примером междискурсивной интеграции являются переводческие проекты межвузовского партнерства в области германистики по созданию двуязычного путеводителя «Прогулки по Волгограду» [Новикова, Митягина, Вальтер, 2019].

Таким образом, конститутивными признаками ОПД выступают: многоязычие, преемственность, дискурсивная гибридизация жанров (теория перевода; дидактика перевода; практика перевода), устойчивость, граду-альность.

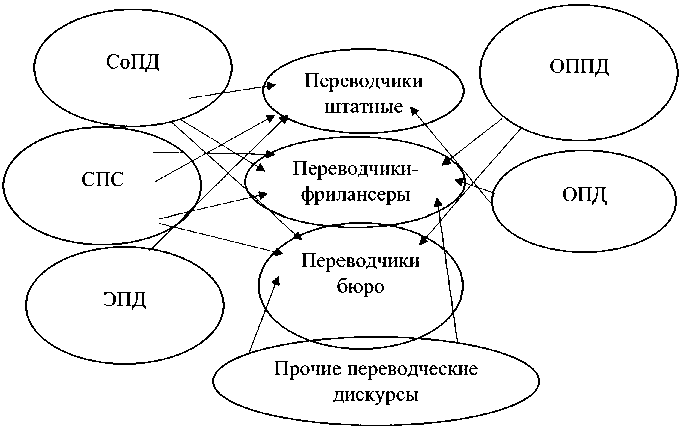

Представим описанную экосистему перевода региона в виде схемы (рис. 2).

Анализ доминирующих регионально обусловленных переводческих дискурсов позволил выделить следующие конститутивные признаки исследуемой переводческой региональной экосистемы:

-

1. Соразвитие и взаимозависимость экосистемы региона и региональной переводческой экосистемы.

-

2. Устойчивость и динамичность развития.

-

3. Комплементарность переводческого действия.

-

4. Полидискурсивность.

-

5. Доминирование отраслевого дискурса.

-

6. Дискурсивная обусловленность языка перевода.

-

7. Глокальность.

-

8. Универсальность английского языка (Lingua franca) как доминирующего языка перевода в регионе.

-

9. Дискурсивная обусловленность участия типа переводчика (штатный, фриланс, бюро переводов) в процессе межкультурного общения.

-

10. Многоязычие с доминированием европейских языков.

-

11. Консолидация всех видов специального перевода: письменный и устный (последовательный, синхронный).

-

12. Гетерогенность жанров и каналов коммуникации (письменные, устные, виртуальные).

-

13. Полидискурсивность / гибридизация дискурсивных практик переводческой экосистемы.

-

14. Преемственность.

-

15. Градуальность.

-

16. Адаптивность.

-

17. Обмен энергиями.

Выводы

Осмысление феномена региональной переводческой экосистемы в рамках проведенного исследования позволяют нам дать ответ на поставленные вопросы и тем самым сформулировать полученные выводы.

-

1. Переводческая экосистема имеет явно выраженный регионально обусловленный ха-

Рис. 2. Региональная переводческая экосистема

Fig. 2. The regional translation ecosystem

-

2. Конструкт анализируемой региональной переводческой экосистемы сформировали градообразующие концепты Промышленно-экономическое развитие , Сталинградская битва , Общественная дипломатия , Университет как акселератор развития региональной экосистемы, эксплицированные в отраслевом, экскурсионном, образовательном, общественно-политическом переводческих дискурсах и околоспециальном дискурсе переводческого сопровождения.

-

3. Внутри переводческой экосистемы наблюдается междискурсивное взаимодействие, тенденция к гибридизации и перекрестному переводческому действию. Региональные возможности детерминируют два взаимоисключающих фактора – профилизацию и универсальность переводческого действия, а также способствуют формированию ограниченного пула фриланс-переводчиков, выполняющих региональные переводческие заказы. Наиболее востребованным языком перевода выступает английский как язык международного общения, реже востребованы немецкий, французский, китайский языки.

рактер, поскольку формируется, реализуется и развивается в сложной парадигме урбанистического регионального и/или городского метадискурса, оказывая на него со своей стороны синхронизирующее лингвокультурное влияние. Идентичность региона, его географическая локализация, историческая принадлежность, фактурность и событийность, действующие институты формируют различные типы дискурсов, в которых происходит активное переводческое действие. Совокупность дискурсивно зависимого переводческого действия в регионе генерирует определенную переводческую экосистему, обладающую конститутивными регионально детерминированными признаками.

Проведенное исследование показывает новый ракурс интегративного экопереводове-дения и открывает горизонты регионального переводоведения как прикладной науки о переводе. Перспективы исследования связаны с рассмотрением периферийных дискурсов региональной экосистемы в фокусе переводческой экосистемы, выявлением регионально детерминированных особенностей переводческих заказов и спроса на переводческие услуги, анализ образа регионального переводчика и др.

Список литературы Переводческая экосистема региона: детерминанты, признаки, особенности

- Белоглазова Е. В., 2018. Внутренний перевод: полный carte blanche? // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. Т. XV, № 1. С. 55-59.

- Власенко С. В., 2015. Переводческий дискурс: дилеммы определения и унификации понятия // Вестник Московского университета. Серия 22, Теория перевода. № 2. С. 124-144.

- Гарбовский Н. К., 2015. Системологическая модель науки о переводе. Трансдисциплинарность и система научных знаний // Вестник Московского университета. Серия 22, Теория перевода. № 1. С. 3-19.

- Кабакчи В. В., 2000. Неисследованный вид переводческой деятельности: «Внутренний перевод» // Studia Linguistica 9. Когнитивно-прагматические и художественные функции языка. СПб.: Тригон. С. 65-75.

- Кушнина Л. В., 2021. Функциональная вариативность перевода как фактор успешного межкультурного взаимодействия субъектов // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. Т. 7, № 4 (28). С. 26-41. DOI: 10.21684/2411-197X-2021-7-4-26-41

- Леонтьева К. И., 2015. Теория перевода с «человеческим лицом»: старые песни на новый лад // Вестник Тверского государственного университета. Серия «Филология». № 4. С. 260-273.

- Митягина В. А., 2018. Туристический брендинг как социо коммуникативный процесс // Коммуникативные, номинативные и транслатологические аспекты территориального брендин-га.: коллектив. моногр. / отв. ред. В. А. Митягина. Волгоград: Изд-во ВолГУ С. 7-17.

- Мишкуров Э. Н., 2015. Герменевтико-переводчес-кий методологический стандарт в зеркале трансдисциплинарности (Ч. 1) // Вестник Московского университета. Серия 22, Теория перевода. № 2. С. 17-37.

- Новикова Э. Ю., 2022. Устный русско-немецкий перевод в координатах региональной переводческой парадигмы // Homo Loquens: Вопросы лингвистики и транслятологии. Вып. 15. С. 26-37.

- Новикова Э. Ю., Митягина В. А., Вальтер Ш., 2019. Межвузовское международное сотрудничество: проектная деятельность в подготовке переводчиков // Высшее образование в России. Т. 28, № 6. С. 75-85. DOI: 10.31992/08693617-2019-28-6-75-85

- Поликарпов А. М., 2014. Интегративное переводо-ведение и философская герменевтика // Жанры и типы текста в научном и медийном дискурсе. Вып. 12. С. 280-295.

- Поликарпов А. М., 2017. Интегративное переводо-ведение: предпосылки возникновения и основные идеи // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. Т. 16, № 3. С. 6-17. DOI: 10.15688/ jvolsu2.2017.3.1

- Прошина З. Г., 2014. Переводческий анализ в свете экопереводоведения // Перевод и переводчики: науч. альм. Вып. 10. Художественный перевод: наука и искусство: к 70-летию док. фи-лол. наук, проф. Р. Р. Чайковского. Магадан: Кордис. С. 39-45.

- Прошина З. Г., 2016. Экопереводоведение как модель переводческой деятельности // Вестник СПбГУ Серия 9. Филология. Востоковедение. Журналистика. Вып. 4. С. 100-109. DOI: 10.21638/11701/ spbu09.2016.408

- Dollerup C., 2013. An Introduction to Eco-Translatology: A Chinese Approach to Translation. URL: https:/ /cms13659.hstatic.dk/upload_dir/docs/ Publications/233-An-Introduction-to-the-Chinese-school-Eco-Translatology.pdf

- Hu G., 2003. Translation as Adaptation and Selection //Perspectives: Studies in Translatology. Vol. 11, iss. 4. P. 283-291.

- Wang F., 2014. An Eco-Translatology Approach to the English Translation of Chinese Internet Catchwords // Open Journal of Social Sciences. Vol. 2, № 10. P. 52-61.