Переводная художественная литература в армянских журналах Тифлиса (1860- 1881)

Автор: Петросян Д.В., Даниелян Т.Р.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История журналистики

Статья в выпуске: 6 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Анализируются тенденции развития армянской переводной художественной литературы и ее значение как коммуникационного канала в формировании национальной идентичности. В исследовании подчеркивается, что под воздействием социально-политических и культурных факторов переводная литература развивалась как во внутриязыковом, так и в межъязыковом направлении и явилась одним из главных катализаторов становления современного армянского языка. Количественный и качественный анализ переводной литературы показывает, что тематический вектор с социальных проблем перемещается на патриотическое содержание. Сравнение с русскоязычной газетой «Кавказ» исследуемого периода подтверждает прямо противоположные тематические предпочтения редакций: литературная география в русской газете охватывала Юго-Восток, а в армянских журналах - Северо-Запад. Переводная литература дала возможность на основе Иного оценить Свое - армянское культурное наследие, нацеленное на возрождение национального самосознания.

Российская империя, кавказский цензурный комитет, иноэтническая пресса, русская пресса

Короткий адрес: https://sciup.org/147241582

IDR: 147241582 | УДК: 070 | DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-6-47-59

Текст научной статьи Переводная художественная литература в армянских журналах Тифлиса (1860- 1881)

Тесная связь литературного процесса и журналистики в XIX – начале XX в. и те центробежные силы, которые начинали действовать между ними в разные периоды развития печати [Орлова, 2022, с. 221], в филологических науках концептуализируются с различных научных точек зрения. Среди них особое место занимает изучение переводной литературы как вида информации и рода деятельности газетно-журнальной сферы.

Переводная литература в русских периодических изданиях регионов Российской империи имеет довольно обширную обработанную библиографию 1, а также исследования, которые выявляют место переводной литературы в периодической печати и ее значение как просветительского, воспитательного, имагологического и идеологического инструмента.

Так, например, восприятие инонациональной литературы Е. Стеценко представляет как «динамический и неравномерный процесс, складывающийся из колебаний, повторов, возвратов к прошлому и движения вперед, к более глубоким уровням анализа» [2017, с. 187]. Исследователь считает, что обращение к инонациональной литературе сопровождалось ее включением в свой социально-культурный контекст, что помогало выделению общечеловеческих ценностей и в то же время могло привести к искаженной или поверхностной трактовке оригинала [Там же].

Ю. Серягина отмечает, что переводная литература на страницах местных газет выступала продуктивным моделирующим инструментом. Даже целенаправленное неприятие некоторых литературных течений, все же не игнорировалось, а видоизменялось в соответствии с просветительскими задачами [2020, с. 242]. В этом плане особенно важно понимание «процессов оформления региональной культурной идентичности, складывавшейся за счет прямого сопоставления Своего и Чужого, часто в обход центра» [Никонова, 2018, с. 119].

Томские исследователи, рассматривая прессу как основную базу для развития литературного и литературно-критического процесса, ее центральным идеологическим стержнем считают областничество [Жилякова и др., 2015, с. 3].

На примере исследований кавказских реалий замечено, что переводная литература в дореволюционной региональной русской прессе выполняла важную функцию для скрепления государственности империи и конструирования культурной идентичности в регионах, а также играла большую роль в «реализации русификаторской языковой политики империи» [Никонова, Даниелян, 2022, с. 255].

Изучение переводной литературы в иноэтнической прессе Российской империи имеет ключевое значение, так как сравнительный анализ данных поможет структурировать систему инфосферы и поспособствует созданию широкой панорамы развития периодической печати с ее закономерностями и особенностями.

Цель нашей статьи – представить место и роль переводной художественной литературы в армянской прессе Тифлиса, который для армян был главным культурным центром в Российской империи. Наша задача – на примере журнальной периодики Тифлиса выявить основные тенденции развития армянской переводной художественной литературы с 1860 по 1881 г. и ее значение как коммуникационного канала формирования национальной идентичности.

Переводная литература в тифлисско-армянской прессе находилась в поле зрения исследователей с точки зрения истории издания того или иного органа печати или развития армянской общественно-политической мысли [Мхитарян, 1976; Мхитарян, 2002; История армянской периодической печати…, 2006]. Новизна нашей работы состоит в том, что армянскую переводную художественную литературу мы рассматриваем как контент в журнальной периодике, ароморфоз которого происходит в полиэтническом социально-культурном пространстве. Актуальность работы обусловлена тем, что система периодической печати Кавказского наместничества до сих пор недостаточно изучена, и данное исследование восполнит еще один пробел в изучении формирования кавказской прессы в Российской империи.

Для исследования данной темы нами были использованы методы количественного и качественного анализа, а также сравнительно-исторический и сопоставительный методы с учетом имагологического подхода для трактовки переводной художественной литературы.

Начальной хронологической вехой исследования является 1860 год. Именно в это время вышел в свет первый тифлисско-армянский журнал «Крунк Айоц Ашхарин» («Կռունկ Հայոց աշխարհին» – «Журавль армянского мира»). В качестве конечного хронологического рубежа выступает 1881 год, когда в силу политических обстоятельств меняются социально-политическая обстановка и принципы административного, в том числе цензурного, регулирования в регионе.

Армянская журнальная периодика Тифлиса за исследуемый период представлена 4 журналами: «Крунк Айоц ашхарин» (1860–1864), «Айкакан ашхари крунк» («Հայկական աշխարհի կռունկ» – «Журавль Армянского мира») – «Айкакан ашхар» («Հայկական աշխ-արհ» – «Армянский мир» (1864–1871)), «Гарун» («Գարուն» – «Весна» (1866)) 2, «Пордз» («Փորձ» – «Опыт» (1876–1881)).

РезультатыПереводная литература в системе армянской печати

Структуру системы армянской периодической печати до 1918 г. можно образно представить в качестве разветвленного корня: она не имела главного опорного ядра, вследствие чего была децентрализована. География издательств армянской прессы и книжной продукции распространялась от Евразии до Америки. Сотрудничество между редакциями изданий, которые выходили в свет в разных странах, было поверхностным, так как социально-политические условия и культурные традиции в разных государствах и регионах мира были неодинаковыми.

К тому же в XIX в. процесс становления новоармянского языка (ашхарабара) в его двух разновидностях – восточноармянской (в Российской империи, а впоследствии – в Советской Армении) и западноармянской (в Османской империи, Европе и США), активно развивался благодаря прессе и литературе. Но данный процесс сталкивался с объективными препятст- виями, связанными с большим количеством территориальных диалектов, разной культурной средой и полилингвизмом.

В начале XIX в. представители армянской словесности были разделены на два лагеря. Некоторые из них вместе с церковными иерархами защищали монопольное право древнеармянского языка (грабара) как средства передачи информационно-художественного контента вообще и печатного слова в частности. Их оппоненты справедливо утверждали, что грабар никогда не станет значительным средством передачи информации, так как для большинства армян он стал трудновоспринимаемым и не имел почти ничего общего с разговорным армянским языком.

Армянская переводная литература вплоть до 10-х годов XX в. развивалась под воздействием данных факторов и эволюционировала в двух направлениях: внутриязыковом и межъязыковом.

Внутриязыковой перевод проявлялся в двух видах:

-

а) переложение текста с грабара на ашхарабар для ознакомления читающей аудитории с памятниками древнеармянской литературы (например, «Послание» Лазаря Парбеци в переводе М. Налбандяна [Долуханян, 1980]);

-

б) применялся также метод перевода с литературного языка на какой-либо диалект или перевод с диалекта на диалект (например, комедия Г. Сундукяна «Пепо», написанная на тифлисском диалекте, была переведена на новонахичеванский диалект (Мшак. 1881. № 233. С. 1)).

Межъязыковой перевод выражался в нескольких видах:

-

а) переводные произведения представлялись на грабаре. Так, ярый защитник древнеармянского языка М. Мсерянц в своей газете «Чраках» («Ճռաքաղ»՝ – досл. «Сбор остатков урожая», в данном контексте – «Собиратель» или «Избранное»), которая издавалась в Москве, переводные произведения публиковал на грабаре (например, балладу В. Жуковского «Мщение» (Чраках. 1861. Т. 2, № 14. С. 232));

-

б) переводные произведения кроме ашхарабара печатались на диалекте (например, комедия Мольера «Жорж Данден» на тифлисском диалекте в переводе Г. Сундукяна 3);

-

в) в армянской прессе Константинополя переводы иностранных сочинений печатались как на западноармянском литературном, так и на османском языке, но в армянской графике [Straus, 2019];

-

г) переводные произведения публиковались на ашхарабаре, что было характерным для всех армянских журналов и газет, которые издавались в последней четверти XIX в. в Тифлисе.

Фактически переводная литература как в армянском книгоиздании, так и в прессе стала ключевым компонентом в коммуникационных процессaх кодирования и декодирования и превратилась в один из главных катализаторов формирования современного армянского языка, а также важным составляющим контентом прессы.

Переводная литература в прессе стала одной из важных форм культурного диалога, которая расширяла границы национальной идентичности и придавала ей новое качество. Переводные произведения подталкивали писателей и критиков к литературному и литературоведческому диалогу, к общественным дискуссиям: периодически публиковались рецензии и письма читателей по поводу напечатанных произведений и качества их перевода.

Наличие переводной литературы как контента прессы было обусловлено также цензурными правилами, действующими в том или ином регионе. В Кавказском наместничестве с 1848 по 1881 г. действовали следующие цензурные правила: издания на местных и восточных языках, а также на европейских языках в пределах «турецких владений» рассматривались местными цензорами. Неизвестные цензуре европейские сочинения проходили проверку в Комитете цензуры иностранной в Петербурге. С 1879 г. на комитет был возложен надзор над изданием и постановкой пьес – Драматическая цензура 4.

Таким образом, можно утверждать, что армянская переводная литература в прессе имела регламентирующий характер и некоторые ограничения в плане выбора передачи информации. В то же время этот фактор интегрировал армянскую аудиторию в общую информационную (литературную) систему Российской империи.

На данный момент мы не имеем полной информации о цензурных ограничениях армянской переводной литературы, но известные факты подтверждают, что некоторые незапре-щенные сочинения не получали разрешения на публикацию в армянском переводе, что было обусловлено настороженным отношением цензоров. Например, аналитическая статья «Венгерская поэзия времен войны 1848–1849 гг.» Э. Сайоуса из французского журнала «Revue des deux Mondes» 5, которая была переведена и напечатана в русских изданиях, запрещается Кавказским цензурным комитетом для публикации в журнале «Пордз». Цензор С. Мелик-Мегра-бов данное решение аргументирует тем, что освещение восстания других народов имеет цель распространить среди армян идеи освободительского движения и возрождения армянской государственности 6.

Переводная художественная литература как контент в армянских журналах Тифлиса

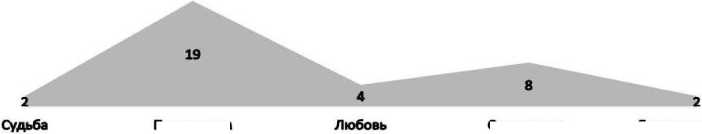

Количественный анализ переводной литературы по журналам можно представить в следующем виде (рис. 1).

Рис. 1. Количественная характеристика переводной литературы в журналах «Крунк Айоц ашхарин», «Айкакан», «Пордз» Fig. 1. Quantitative characteristics of translated literature published in magazines “Krunk Ayots Ashkharin”, “Aikakan” and “Pordz”

Первым художественным переводным произведением в тифлисско-армянском журнале был отрывок из поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Переводчик Саргис отмечает, что Ш. Руставели любим как грузинами, так и тифлисскими армянами, а его поэма пользуется народной любовью уже несколько веков, как произведения Гомера на протяжении нескольких тысячелетий (Крунк Айоц ашхарин. 1860. № 6. С. 494–495). Заметим, что поэма была переведена на современный армянский язык с явно выраженными тифлисскими диалектизмами. Перевод поэмы на современный армянский язык был знаковым явлением.

Тем самым переводная литература стала одним из средств развития армянского современного литературного языка и обогащения словарного запаса.

Как видно из рис. 1, в количественном отношении доминирующую позицию занимает персидская литература, хотя она была представлена одним автором – Хафизом Ширази. В двух номерах журнала были напечатаны 34 газели персидского поэта. Переводчик П. Ма-датянц (псевдоним – Сеяд) во вступительном слове замечает, что перевод поэзии требует огромных физических и душевных усилий. Метафорический язык поэзии Хафиза он считает более ярким, чем произведения многих поэтов других народов. Сеяд также отмечает, что стихи Хафиза настолько глубокие, что без комментария переводчика многие из них трудно понять (Крунк Айоц ашхарин. 1861. № 9. С. 659–670; № 10. 765–778). В данном аспекте переводная литература выполняет герменевтическую функцию, что приобретает особое значение в том культурном пространстве, где происходит формирование массовой читательской аудитории.

Испанская литература была представлена произведением «Трубадур». Лингвоним испанский тут применяется условно и возник в связи с тем, что сюжет произведения принадлежит испанскому драматургу А. Г. Гутьерресу. В армянском журнале автор не указан, стоит лишь подпись – М. Мнасибян (Крунк Айоц ашхарин. 1861. № 12. С. 927–963). Сравнение с испанским оригиналом 7 и итальянским либретто 8, написанным С. Каммарано и Л. Бардаре, позволяет сделать вывод, что для армянской версии пьесы они не были первоначальными источниками. По всей вероятности, «Трубадур» был опубликован в переводе с русского подстрочного перевода 9, так как армянский текст совпадает именно с этим вариантом за небольшим исключением: слово трубадур здесь переводится как гусан (армянский народный певец, рапсод), а драма названа трагедией .

Публикация данного произведения в тифлисском журнале имеет свою предысторию. Итальянское оперное искусство в Тифлисе к 1860-м гг. уже имело огромный успех, а оперы Дж. Верди утвердились на тифлисской сцене. В данном аспекте можно утверждать, что переводная литература реагировала на культурные процессы местного масштаба и знакомила армянского читателя с наиболее полюбившимися тифлисской публике произведениями.

Из произведений романтической школы в журнале была опубликована баллада В. Жуковского «Двенадцать спящих дев». Два других переводных произведения – «Эхо» А. Пушкина (Крунк Айоц ашхарин. 1862. № 2. С. 167) и «Нищая» (Крунк Айоц ашхарин. 1862. № 3. С. 175– 176) по мотивам П.-Ж. де Беранже – тематически близки и имеют схожее социальное значение: в жизни и деятельности творческих людей можно заметить некоторые параллели с тяжелой и трагичной судьбой армянских деятелей искусства.

Хорен Степане изменил не только программную политику издания, но и название журнала. В «Айкакан ашхаре» переводной литературе было уделено особое место.

Из рис. 1 видно, что в количественном отношении первое место занимает русская литература (поэзия – 17, из них произведение И. Козлова «Пленный грек в темнице» напечатано два раза в разные годы в разных переводах; пьеса (водевиль) – 1; проза – 1). На втором месте – французская литература (поэзия – 2, пьесы – 4, проза – 5). Из французских писателей выделялись В. Гюго (3 сочинения), А. Беркень (2 детские пьесы). Немецкая литература представлена творчеством Г. Гейне (3 стихотворения) и братьев Гримм (1 сказка). Из итальянской литературы в журнале представлены Дж. Боккаччо (отрывок из «Декамерона») и Дж. Леопарди («Венгерская песня»).

Тематический анализ переводной литературы в журнале «Айкакан ашхар» представлен на рис. 2, а .

Патриотизм (Родина)

Социальные отношения и проблемы

Творческая атмосфера и творческие люди

—8

Религия

а

Социальные отношения и проблемы

Патриотизм (Родина)

Духовная свобода человека

б

Рис. 2. Тематика переводной литературы в журналах «Айкакан» ( а ) и «Пордз» ( б )

Fig. 2. Themes in literature translated into Armenian languages in “Aikakan” ( a ) and “Pordz” ( b ) magazines

В 1871 г. после выпуска пяти номеров журнал «Айкакан ашхар» перестал издаваться, и только через 3 года его издание возобновилось в Шуши.

В 1876 г. Абгар Ованнисян получил право на издание журнала «Пордз». Как видно из рис. 1, за годы издания в журнале были опубликованы 35 переводных художественных произведений: 13 немецких (поэзия – 5, драма – 5, проза – 3), 10 французских (проза – 10), 5 венгерских (поэзия – 5), 4 английских (поэзия – 1, драма – 1, проза – 2), 2 итальянских (проза – 2), 1 греческое (поэзия).

Тематический анализ переводной литературы в журнале «Пордз» представлен на рис. 2, б .

Как видно из рис. 2, вектор тематики переводной литературы с социальных проблем перемещается на патриотическую тему, что было обусловлено мировыми политическими реалиями, которые стали судьбоносными для армянского народа.

Если сравнить программную политику русскоязычной газеты «Кавказ», выходящей в Тифлисе [Никонова, Даниелян, 2022, с. 255], и армянских журналов, то увидим прямо противоположные тенденции в тематике переводной художественной литературы. Русскоязычная газета печатала сочинения местных или иностранных авторов на юго-восточную и региональную тематику, в то время как взор армянских редакторов и издателей был направлен на северо-запад. Данная оппозиция сформировалась не только с учетом функциональнопрагматических целей издателей. На наш взгляд, происходила циркуляция образов Иного и Чужого в культурном пространстве Своего.

Презентация переводных произведений

Количественный показатель переводных произведений, опубликованных в армянских журналах, отражает литературный вкус, предпочтения и идеологические цели издателей и сотрудников журналов. Однако это не весь перечень факторов, которые влияли на публикацию тех или иных произведений. Определенным мотиватором в данном вопросе служил также язык произведения или его перевод на другой язык. Армянские исследователи отмечают, что армянская печать Российской империи была на шаг позади от армянской прессы Османской империи как в плане развития форматов прессы 10, так и с точки зрения публикации переводной литературы. Здесь часто приводится тот аргумент, что западноармянские переводчики в большинстве случаев использовали тексты-оригиналы [Ованнисян, 1998, с. 114-119], а восточноармянские переводчики, наоборот, в подавляющем большинстве переводили не с оригинала, а с языка-посредника, в основном с русского.

Данный факт обусловлен лингвокультурной средой и образованием переводчиков.

Так, переводчик поэмы Ш. Руставели Саргис по происхождению был тифлисским армянином. Переводы стихов персидского поэта Хафиза принадлежат уроженцу Шамахи Петросу Мадатянцу (ашуг Сеяд), который окончил Нерсисянскую школу Тифлиса и кроме родного языка в совершенстве владел также русским, персидским и турецким языками. Гамар-Катипа (Рафаэль Патканян), переводчик Ж.-П. де Беранже, родился в Нахичеване-на-Дону, высшее образование получил в Москве в Лазаревском институте восточных языков, а также в Дерпт-ском университете. Сам редактор М. Ахабекян был родом из Смирны (Измир). Учебу начал в родном городе в армянской Месроповской семинарии, а продолжил в колледже Мурадяна в Париже.

Издателю и редактору журнала «Айкакан ашхар» Х. Степане принадлежит большинство переводов (27 произведений), опубликованных на страницах журнала. В качестве писателя и переводчика он публиковался в основном под псевдонимом Ишхан Багратуни. Он, как и другие сотрудники журнала, переводил с русского и французского языков. Х. Степане, окончив Нерсисянскую школу в Тифлисе, учебу продолжил в Лазаревском институте восточных языков, а затем – на историко-филологическом факультете Московского государственного университета.

Отсутствие произведений русских писателей в журнале «Пордз» можно объяснить тем, что фундаментальное образование переводчики получили на немецком и французском языках: издатель и редактор А. Ованнисян учился в Лейпцигском университете, Г. Бархударян – в Дерптском университете, Ст. Паласанян – в армянских училищах Парижа. Стоит отметить также, что некоторые иностранные произведения, представленные в данном журнале, переводились на армянский язык с русского перевода.

При анализе переводных произведений, которые публиковались в армянских журналах, можно выявить и некоторые проблемы, связанные с атрибуцией текста:

-

а) не указываются автор и / или название произведения. Например, была напечатана целая глава из книги Э. Лабуле «Париж в Америке», но без указания фамилии автора и названия произведения (Крунк Айоц ашхарин. 1864. № 1–2. С. 1–20);

-

б) не указывается язык подлинника или язык-посредник (равно как и автор перевода на язык-посредник). Например, известно, что переводчик пьесы У. Шекспира «Венецианский купец» Г. Бархударян за основу взял не английский оригинал, а немецкий перевод А. Шлегеля [Ованнисян, 1998, с. 114–119];

-

в) есть неточности в указании авторства того или иного произведения. Например, «Военный гимн» греческого писателя Антониоса Кириазиса (псевдонимы – Ригас Велестинлис, Ригас Фереос) был напечатан в журнале «Пордз» под названием «Военная песня греков» в переводе Г. Бархударяна. В качестве автора был указан Адамантис Кораис. Причиной данной ошибки явился тот факт, что армянский перевод был сделан с русского перевода М. Михайлова, а в русском издании по оплошности редактора авторство приписывалось А. Кораису [Мхитарян, 2002, с. 216].

Если вышеописанный казус не ускользнул от внимания армянских исследователей прессы и литературы, то другая ошибка все еще не исправлена [Мхитарян, 2002, с. 98, Штикян, 1983, с. 336]. Так, в журнале «Айкакан ашхари крунк» Х. Степане под псевдонимом И. Багратуни представил перевод произведения «Письмо рекрута из Африки во Францию невесте» (Айка- кан ашхари крунк. 1864. № 1–2. С. 61–62). Автором произведения был указан Ж.-П. де Беранже, что также исходило из русских источников, где популярная армейская песня была ошибочно приписана французскому поэту [Данилин, 1958, с. 219].

Несомненно, переводная русская литература являлась основой для многих переводных произведений, опубликованных в армянских журналах. По нашему мнению, некоторые стихотворения Г. Гейне также переводились с русского языка. Например, стихотворение «Sie haben mich gequälet» в армянском переводе получило название «Они и Он(а)» 11. Если сравнить армянский вариант данного сочинения с 5 русскими переводами и немецким оригиналом, то станет очевидно, что основой для армянского перевода стал перевод А. Плещеева. Сравним последний катрен данного произведения.

Немецкий оригинал: Doch sie, die mich am moisten // Gequält, geärgert, betrübt, // Die hat mich nie gehasset, // Und hat mich nie geliebt 12.

Перевод А. Григорьева: Но та, от которой всех больше // Душа и доселе больна, // Мне зла никогда не желала, // И меня не любила она (Русское слово. 1859. № 5. С. 29) .

Перевод А. Апухтина: Лишь та, что всех больше терзала // И мучила с первого дня, – // Как мало она враждовала, // Как мало любила меня 13.

Перевод П. Кускова: Но кто меня больше всех мучил, // Кто больше меня отравил, // Так тот не питал ко мне злобы, // Меня никогда не любил (Русское слово. 1859. № 11. Отд. I. С. 217).

Перевод М. Михайлова: Та же, что терзала // Всех больней и злей, – // Ни любви, ни злобы // Не видал я в ней.

Перевод А. Плещеева: Но та, кто всех больше терзала // И мучила сердце моё… // Меня никогда не любила; // Вражды не вселил я в неё! 14

Армянский перевод (И. Багратуни): Բայց նա, որ ինձ ամենից շատ // Չարչարումէ, մաշումէ սիրտ… // Նա ինձ երբէք ոհ… չէ սիրել… // Թշնամութեան առիթ չեմ տվել (Айка-кан ашхари крунк. 1865. № 5–6. С. 187).

Единственное отличие от перевода А. Плещеева – грамматическая категория глагола в первых двух строках. В армянском варианте глаголы терзала , мучила используются в настоящем времени.

Выводы

Таким образом, можно констатировать, что в период с 1860 по 1881 г. армянская пресса вовлекала северо-западную продукцию в армянское культурное пространство, а газета «Кавказ» экспортировала восточную культуру в русское (русскоязычное) пространство. Переводная литература в армянских журналах стала одним из путей перехода от юго-восточной цивилизации к северо-западной культуре.

Переводная литература, опубликованная в тифлисско-армянских журналах, сыграла важную роль в обновлении образа армянской культурной идентичности и презентации ее в соответствии с новыми требованиями времени. Издатели и редакторы армянских журналов Тифлиса понимали, что для создания новой литературы на ашхарабаре необходимо снова обратиться к Иному, что было объективным решением для утверждения новой армянской культурной идентичности, сформированной по северо-западному образцу.

В исследуемых журналах публиковались те произведения, в которых были воплощены собирательный образ нации, ее аксиологическая система, проводились сравнительные параллели между ее прошлым и настоящим. Особое место занимали сочинения патриотической тематики, которые, кроме эстетического восприятия, пробуждали национальное достоинство армянского народа, веру в возрождение Родины и Своего будущего. Переводная литература усовершенствовала структуру ашхарабара и пополнила его словарный фонд неологизмами и заимствованными словами.

Переводная литература дала возможность армянской аудитории познакомиться с тенденциями развития мировой литературы и на основе Иного оценить Свое культурное наследие и актуальные реалии, в синтезе которых возрождалось национальное самосознание. Переводные произведения повлияли на восприятие новых эстетических принципов в армянском искусстве. Ретрансляция культуры послужила средством обогащения палитры армянской творческой самобытности.

Список литературы Переводная художественная литература в армянских журналах Тифлиса (1860- 1881)

- Данилин Ю. И. Беранже и его песни. Критико-биографический очерк. М.: Гослитиздат, 1958. 352 с.

- Долуханян А. Микаел Налбандян и «Послание» Лазаря Парбеци // Вестник Ереван. ун-та. 1980. № 3. С. 142-145. (на арм. яз.)

- Жилякова Н. В., Шевцов В. В., Евдокимова Е. В. Периодическая печать Томской губернии (1857-1916): становление журналистики и формирование регионального самосознания: Учеб. пособие. Томск: Изд-во ТГУ, 2015. Т. 1. 292 с.

- История армянской периодической печати: ХУИ-Х1Х вв. / Ред. кол. А. Харатян, М. Мхи-тарян, Л. Геворгян. Каир, 2006. Т. 1. 702 с. (на арм. яз.)

- Мхитарян М. А. Из истории восточноармянской периодической печати второй половины XIX века. Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 1976. 558 с. (на арм. яз.)

- Мхитарян М. А. Журнал «Айкакан ашхар» Хорена Степане. Ереван: Кннасер, 2002. 112 с. (на арм. яз.)

- Мхитарян М. А. Первое армянское периодическое издание и его редактор. Ереван: Изд-во ЕГУ, 2016. 112 с. (на арм. яз.)

- Никонова Н. Е. Польская литература на страницах периодики Сибири 1880-1910-х годов // Сибирский филологический журнал. 2018. № 1. С. 119-133. Б01 10.17223/18137083/ 62/9

- Никонова Н. Е., Даниелян Т. Р. Переводная художественная литература как имагологический и идеологический инструмент: по материалам периодического издания «Кавказ» (1846-1884 гг.) // Вестник Том. гос. ун-та. Филология. 2022. № 79. С. 240-261. Б01 10.17223/ 19986645/79/12

- Ованнисян Л. В. Геворг Бархударян - переводчик Шекспира // Вестник Ереван. ун-та. 1998. № 3 (96). С. 114-119. (на арм. яз.)

- Орлова Е. И. «Люди книги» и «люди газеты»: поэты начала ХХ века о журналистике и массовой культуре // Русская литература. 2022. № 1. С. 221-229. Б01 10.31860/0131-60952022-1-221-229

- Серягина Ю. С. Немецкая литература в дореволюционной периодике регионов Российской империи // Русская германистика: Ежегодник Российского союза германистов. М.: ЯСК; Знак, 2020. Т. 17: Типология текстов и дискурсивные практики в немецкоязычном культурном пространстве. С. 239-253.

- Стеценко Е. А. Марк Твен в русской дореволюционной периодической печати: Часть вторая // Studia Litterarum. 2017. Т. 2, № 3. С. 166-189. Б01 10.22455/2500-4247-2017-2-3-166189

- Штикян С. А. Хронология новой армянской литературы (1851-1865). Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 1983. Т. 4. 538 с. (на арм. яз.)

- Straus J. What was (Really) Translated in the Ottoman Empire? Sleuthing Nineteenth-century Ottoman Translated Literature // Migrating Texts. Book Editor: Marilyn Booth. Edinburg Uni. Press, 2019. URL: https://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctvnjbgb3.9

- Апухтин А. Н. Полн. собр. стихотворений. Л.: Сов. писатель, 1991. 448 с.

- Гаро. Армянская пресса в России и на Кавказе. Тифлис: Тип. Mартиросянца, 1878. С. 18. (на арм. яз.)

- Плещеев А. Н. Стихотворения. M.: Тип. В. Грачева и Комп., 1861. 288 с.

- РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Д. 2272.

- Сундукян Г. Собр. соч. Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 1952. Т. 3. 720 с. (на арм. яз.)

- Трубадур. Либретто С. Каммарано и Л. Бардаре (подстрочный перевод). URL: https://kzref.org/ trubadur-opera-v-chetireh-dejstviyah-djuzeppe-verdi.html (дата обращения 19.01.2023).

- Cammarano S. Il Trovatore. URL: https://www.loc.gov/resource/musschatz.11805.0/?sp=3&r=-0.358,0,1.71б,0.783,0 (дата обращения 19.01.2023).

- Gutiérrez A. G. El Trovador. URL: https://www.gutenberg.org/cache/epub/29677/pg29677-images.html (дата обращения 19.01.2023).

- Heine H. Sie haben mich gequälet. URL: https://www.staff.uni-mainz.de/pommeren/Gedichte/ BdL/Lyr-47.html (дата обращения 19.01.2023).

- Sayous É. La poésie populaire en Hongrie pendant la guerre de 1848 // Revue des Deux Mondes. 1872. T. 100. P.775-793.