Перфорация тонкой шкуры механической выделки костяной иглой: интерпретация результатов эксперимента

Автор: Шмидт И.В., Керик А.Д.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Преподавание археологии в вузах

Статья в выпуске: 3 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам эксперимента по перфорации тонко выделанной шкуры с помощью иглы, изготовленной из бивня мамонта. Данное исследование является продолжением ранее начатых работ, направленных на изучение технических алгоритмов перфорации кожи с различными характеристиками. Для реализации эксперимента были созданы: инструмент согласно критериям палеолитических технологий, перфорируемый материал (шкура), прошедший механическую обработку, нити (из эпидермы стеблей конопли). В результате сотни перфораций получены данные о специфике следов утилизации на рабочем инструменте, которые позволяют провести сопоставление с экспериментальными и археологическими материалами. Сделан вывод об особенностях формирования следов износа на поверхности костяной иглы в контексте кратковременной обработки тонкой шкуры.

Экспериментальная археология, экспериментальное перфорирование, игла из бивня, тонкая шкура механической выделки, следы износа

Короткий адрес: https://sciup.org/147247963

IDR: 147247963 | УДК: 903.01/.09, | DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-3-9-19

Текст научной статьи Перфорация тонкой шкуры механической выделки костяной иглой: интерпретация результатов эксперимента

В рамках экспериментальной археологии значительное внимание уделяется реконструкции процессов повседневной жизни. Получаемые результаты помогают точнее увидеть и понять производственную и хозяйственную «микрореальность» далеких эпох, осознать нюансы техник и практик древнего человека, слагающие поток глобальной эволюции культуры. Одной из подобных практик было шитье иглой. Выделка шкур, пошив одежды из кожи и меха играли важную роль в адаптации древнего человека к окружающей среде в условиях позднего плейстоцена. Особое значение в этой связи имело изготовление специализированных костяных инструментов – проколок и шильев, которые зафиксированы в комплексах среднего каменного века (MSA) Южной Африки [D’Errico et al., 2012]. Иглы с ушком появляются в евразийских материалах в самом конце данного периода (MIS 3) и получают распространение во время последующего ледникового максимума [D’Errico et al., 2018, p. 72; Федорченко, Белоусова, 2021, c. 218].

В палеолите известны разные модели перфорирующих инструментов. Первым, очевидно, было тонкое шило, уже в эпоху шательперона используемое для прокалывания шкур [D’Errico et al., 2003]. Его усовершенствование, выраженное в появлении перехвата в проксимальной зоне (иногда множественного перехвата), могло быть обусловлено необходимостью прикрепления к инструменту (например, посредством накидывания петли) чего-то «сопровождающего» [Stordeur-Yedid, 1979, p. 17]. В начале верхнего палеолита появляются иглы со сквозным отверстием / «ушком», что обеспечивало не только прокалывание шкуры, но и уверенное протягивание «нити» через полученное отверстие.

В научных работах, посвященных эволюции иглы, ввиду технологической простоты получения игл часто исследование сосредоточено на специфике поперечного сечения иглы (уплощенные, подпрямоугольные, округлые) и разнице в производстве дополняющего отверстия (сверленое ушко или прорезное, их метрические параметры). Остальные морфометрические показатели и сырье, из которого производились иглы, обусловлены, скорее всего, контекстами практик, нацеленными на получение различных изделий, и работой с различными материалами [D’Errico et al., 2018]. В этом случае значение приобретает контекстуальное разнообразие приемов использования данного инструмента.

Следы износа игл и их интерпретация сравнительно недавно стали отдельными вопросами исследований: для чего использовалась та или иная игла, как долго и часто, закономерности изменения ее формы в процессе производства и проч. Для изучения этих вопросов необходимо тщательное наблюдение за тремя артефактами разного происхождения: оригинальным ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2025. Т. 24, № 3: Археология и этнография

Vestnik NSU. Series: History and Philology, 2025, vol. 24, no. 3: Archaeology and Ethnography историческим, этнографическим, полученным экспериментальным путем. Также необходимо провести сравнительный анализ данных, полученных в результате этих наблюдений.

Наиболее редким представителем обозначенной триады остается археологический артефакт. Поэтому накопление археологических материалов и исследования экспериментальных игл развиваются параллельно, что не снижает значимости результатов по обеим группам. Получение эталонных образцов из различных функциональных контекстов использования костяной иглы важно для интерпретации оригинальных изделий и понимания исторической действительности хозяйственной деятельности наших предков.

При проведении экспериментов с костяными иглами велось наблюдение за механическим износом и спецификой деформации инструмента, распределением зон износа, временными диапазонами формирования типичных для практики шитья следов, химическими и физическими контекстами перфорации материала [Stone, 2011]. Однако устойчивого алгоритма и протокола наблюдений пока не сложилось, что делает вновь появляющиеся результаты своеобразным «частным феноменом», достоинство которого заключается в предельно подробном изложении нюансов экспериментальной практики и технологии процесса, «дополняющем / уточняющем» существующую экспериментальную базу эффекте.

Целью исследования является получение следов износа на костяной игле в условиях перфорации тонко выделанной шкуры зайца. Эластичность шкуры была обеспечена лишь механической обработкой – выскабливанием, без подключения химических компонентов. Этот простой способ подготовки материала для шитья нам кажется наиболее объективным, если речь идет о палеолитической эпохе (когда «реактивы» для обработки не всегда были под рукой палеокочевника). Второй особенностью эксперимента является ограниченное число перфораций ввиду допущения, что мелкий инструмент легко потерять либо в ходе использования сломать. Таким образом, нас интересует специфика следов эксплуатации иглы, сформированная при обработке шкурки, прошедшей механическую подготовку, и в условиях незначительного количества перфораций.

Методы и задачи исследования

Следы износа, формирующиеся на поверхности иглы в ходе эксперимента, обладают различными характеристиками: часть из них невозможно зафиксировать без обращения к высокоточной оптической технике, часть регистрируются невооруженным глазом. На следах последней группы и было сконцентрировано внимание. Для изучения следов износа в различных топографических зонах изделия применялся микроскоп МБС-10. Умеренное увеличение интересующих нас участков в 50–60 крат является достаточным для цели нашего исследования [Campana, 1989, р. 7]. Поверхность иглы в первоначальном, промежуточном и финальном состояниях фиксировалась камерой Canon EOS 850D с макрообъективом Canon EF 100 mm f/2.8 Macro USM и увеличительными кольцами. Для облегчения наблюдений следов износа, повышения их визуальной контрастности изделие напылялось магнием (МГ-95).

В центре внимания экспериментального наблюдения – работа иглой из бивня мамонта по тонкой шкуре механической выделки (ее перфорация). Рассматривая коллекции палеолитических игл, мы обратили внимание на большое количество хорошо сохранившихся и даже целых артефактов грацильных форм, которые явно не были предназначены для работы с грубым материалом. Следы их износа подвергаются анализу редко.

Теория интерпретации зафиксированных следов износа почерпнута из трудов отечественных и зарубежных исследователей [Семенов, 1957а; 1957б; D’Errico, 1993; Stordeur-Yedid, 1979; Miguel, Cáceres, 2003–2004; Деревянко и др., 2016; Pétillon, 2008; Stone, 2011; Tejero et al., 2013; Anghelinu et al., 2017; D’Errico et al., 2018]. Замечания общего характера о запо-лированности отдельных зон изделия, условиях и контекстах формирования данных следов износа сделаны с опорой на тезисы трибологии [Полюшкин, 2013].

Протокол и результаты исследования

Эксперимент проведен с использованием трех изделий: иглы, нитей из растительного волокна (технической конопли), выскобленной шкуры зайца.

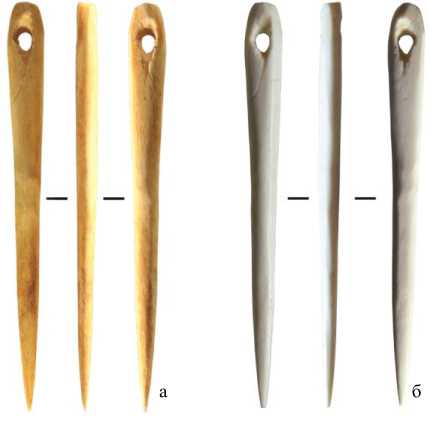

Игла выполнена И. В. Шмидт из продольного отщепа дентина бивня мамонта. Сырье происходит из сборов с Новосибирских островов. Для размягчения дентина отщеп выдерживался в воде в течение двух дней. После была сформирована заготовка иглы путем остругивания кремниевым отщепом. В завершение выполнена шлифовка наждачной бумагой всей поверхности заготовки (была использована мелкозернистая наждачная бумага Р400, снятие следов грубого абразива Р1200). Конструктивный признак иглы – ушко, выполнено в режиме двусторонней прорези с последующим развертыванием, характерном для костенковской техники получения отверстий [Верхний палеолит…, 2016, c. 158]. Прорезь получена кремневым острием через его раскачивание и центронаправленные «ковыряющие» движения. После полутора часов, затраченных на производство изделия (без учета замачивания первичного от-щепа), мы получили иглу с биконическим прорезным отверстием. Для удобства наблюдений поверхность иглы была тонирована порошком желтой охры, что дополнительно выделило каналы «технологического» рельефа (рис. 1, a ).

Метрические параметры готового изделия: 60 × 5 × 3 мм. Форма поперечного сечения неодинакова: в проксимальной части она уплощенная, в медиальной – эллипсоидная, в дистальной – округлая. Параметры сквозного отверстия: 6 × 3 × 3 мм.

Внешним видом она напоминает верхнепалеолитические иглы из Бадегула / Badegoule (за исключением модели ушка; у оригинальных изделий данной стоянки оно просверлено) [D’Errico et al., 2018, fig. 10].

Шкура (площадь материала около 50 кв. см) подготовлена к эксперименту А. Д. Керик. В качестве перфорируемого материала использована механически выделанная шкура зайца (останки животных этого вида часто встреча-

3 см

Рис. 1. Иглы, общий вид: а – до начала эксперимента; б – после окончания эксперимента (фото И. Шмидт)

Fig. 1. Needles, overview: a – before the experiment, b – after its completion (photo by I. Schmidt)

ются на палеолитических памятниках). Обработка состояла из двух этапов: мездрения и скобления, без обращения к химическим компонентам и воздействиям. Мездрение производилось по свежей шкуре двумя способами: срезание жировой прослойки металлическим ножом и оттягивание / отрывание жировой прослойки от дермы с последующим удалением. По времени весь процесс мездрения занял 1 ч 13 мин. После завершения мездрения шкура была оставлена на семь дней на деревянной раме для просушки. После просушки внутренняя часть шкурки по степени гибкости напоминала плотную клеенку, не поддающуюся обработке. Увлажнение поверхности сделало ее мягче, и ее обработка была продолжена.

Скобление позволило добиться предельно малой толщины материала (до 0,5–1 мм) и его мягкости. Операция была выполнена кремневой ретушированной пластинкой, зажатой в ладони (т. е. без рукоятки, этот вариант был удобнее для работы). Направление движения инструмента варьировалось от горизонтального и вертикального до диагонального. Источником технологических идей обработки шку- ры стали практики народов севера, в частности эвенков [Василевич, 1969, с. 94] и юкагиров [Жукова, 1996, с. 115].

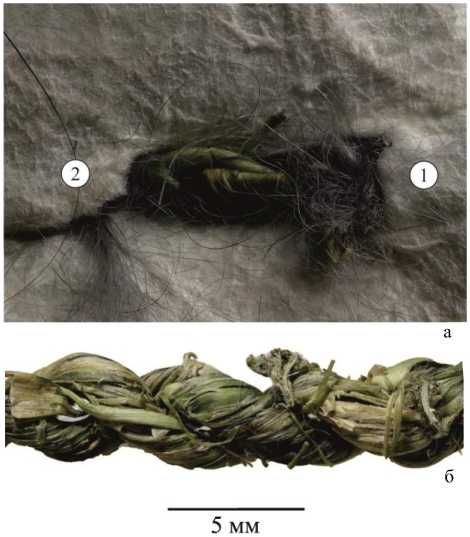

По завершении обработки центральная часть полотна стала мягкой, приобрела легкую шершавость (рис. 2, а ); при деформации плотно облегала поверхность без образования заломов (чего нельзя сказать о краях, оставшихся без тщательной выделки). Процесс обработки высушенной естественным путем шкуры площадью 40 кв. см занял 2 ч 11 мин.

Нити подготовлены А. Д. Керик . В качестве сырья использованы волокна промышленной конопли, эпидерма стеблей растения. Перед обработкой они были размягчены путем погружения в воду на одну минуту, после чего разделены / расщеплены на более тонкие волокна. Большая часть стежков выполнена простым волокном. В финальной фазе работ мы обратились к плетеной нити, выполненной S-образным скручиванием двух пучков, с дальнейшим их перекрутом. Диаметр полученной нити 2–3 мм, что соответствует пропускной способности ушка иглы (рис. 2, б ).

Использование растительного материала и технология получения нити обусловлены археологическими данными. Во время изу-

Рис. 2. Материалы, используемые в эксперименте: а – участок перфорируемой шкуры, параметры толщины заметны в зоне входа ( 1 ) и выхода иглы ( 2 ); б – «нить», сплетенная из эпидермы конопли (фото И. Шмидт)

Fig. 2. Materials used in the experiment: a – a section of perforated hide, the thickness parameters are noticeable in the zone of entry ( 1 ) and exit of the needle ( 2 ); b – a “thread” woven from hemp outer-skin (photo by I. Schmidt)

чения пещеры Абри-дю-Марас (Франция) был найден короткий остаток шура. Исследование микрофотографий выявило три пучка волокон с S-образным скручиванием, которые затем сращивались вместе Z-поворотом / перегибом, образуя трехслойный шнур. Природа волокон соответствует лубу хвойных пород деревьев. Предположительно, он мог быть изготовлен из сосны, что подтверждается палинологическими данными [Hardy et al., 2020]. Исследование в бухте Санта-Майра (Испания) выявило фрагмент травяного шнура из волокон семейства злаковых. Очевидно, для его получения использовано волокно эспарто из рода ковыля [Tortosa et al., 2020, p. 585]. В верхнепалеолитической пещере Дзудзуана (Западная Грузия) были обнаружены фрагменты скрученных и даже окрашенных жгутов изо льна [Чхатара-швили, 2016, c. 77; Kvavadze et al., 2009].

Перед непосредственным использованием нить слегка увлажнялась (не мочилась, это делало скользкой поверхность иглы), что придавало ей достаточную гибкость.

Перфорация шкуры проводилась, преимущественно, со стороны дермы, поскольку перфорация со стороны ворса неудобна: длина иглы соответствовала длине ворса, это затрудняло ее движение, а забивка отверстия шерстью приводила к его надрыву (рис. 2, а1 ). В процессе перфорации острие изделия всегда было ориентировано перпендикулярно поверхности материала (с учетом небольших отклонений). Орудие с легкостью проходило шкуру, расширяя при этом изначальный диаметр отверстия. Для протаскивания самой широкой части иглы (проксимальной) достаточно было небольшого давления пальца на обушок иглы.

Первые десять перфораций выполнены за 4 минуты, для пятидесяти потребовалось 16 минут. К этому времени кончик иглы слегка затупился, но это не сказалось на динамике рабо- ты, лишь на усилиях пальца при обхвате иглы и давлении на нее. Сотня перфораций выполнена за 32 минуты.

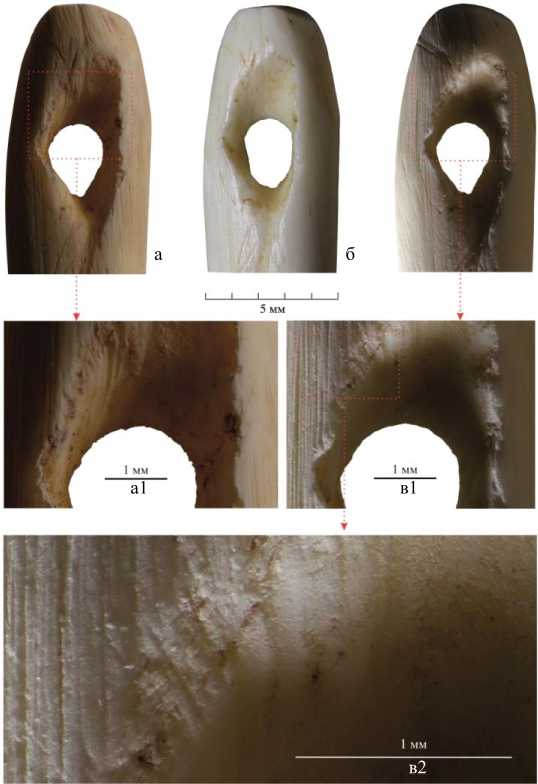

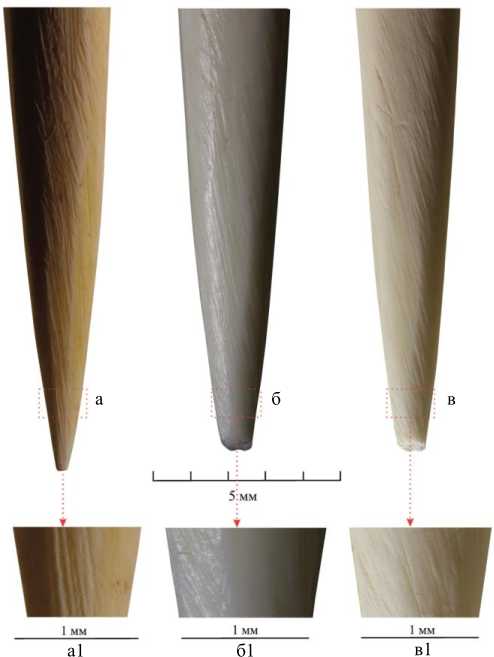

Утилизационный износ. Финальное состояние инструмента после ста перфораций характеризуется незначительным изменением его метрических параметров (рис. 1, б ). Длина изделия сократилась на 1 мм в основном за счет микрооблома острия изделия, что осталось незамеченным в ходе работы (оно обладает характерным «язычковым» сломом (см. ниже, рис. 4, б ), в его апикальной зоне начала формироваться заполировка).

Желтый краситель равномерно сошел со всех участков инструмента, сохранившись лишь в глубине технологических царапин (рис. 3, б ).

На поверхности изделия фиксируется слабая заполировка (см. рис. 3, б ; 4, б ), по показателям не сопоставимая с той, что сформирована на изделии, использовавшемся для перфорации плотной шкуры [Шмидт, Ковальченко, 2022, рис. 3]. Трение было настолько слабым, что не удалило технологического рельефа с поверхности даже в зоне острия – обычно наиболее изношенном участке перфорирующего инструмента [Buc, 2011]. Говорить о зонах наибольшей и наименьшей ее концентрации преждевременно. Но можно отметить равномерность визуально фиксируемой редукции технологических следов на всей поверхности иглы (рис. 4).

Пожалуй, очевидными признаками работы инструмента в нашем случае являются сглаженность «технических заусениц» в зоне сквозного отверстия (рис. 3, а1 , в1 ) и следы износа на бортах сквозного отверстия от трения нити, сформировавшиеся в зоне ее «рабочего периметра» (рис. 3, в2 ).

Рис. 3. Проксимальная зона иглы: а – до начала работ (с напылением); б – по завершении работ (без напыления); в – по завершении работ (с напылением);

а1 – состояние верхней дуги сквозного отверстия до начала работ (с напылением);

в1 – состояние верхней дуги сквозного отверстия по окончании работ (с напылением);

в2 – фрагмент внешнего канта верхней дуги сквозного отверстия, с тонкими, линейными концентрическими следами износа в рабочем периметре нити (с напылением)

(фото И. Шмидт)

Fig. 3. Proximal zone of a needle: a – before the commencement of the work (with coating); b – upon completion of the work (without coating); c – upon completion of the work (with coating);

a1 is the state of the upper curve of the through-die hole before the commencement of the work (with coating);

c1 is the state of the upper curve of the through-die hole after the end of the work (with coating);

c2 is an outer-edge fragment of the upper curve of the through-die hole showing thin, linear concentric wear marks in the working perimeter of the thread (with coating) (photo by I. Schmidt)

Рис. 4. Дистальная зона иглы: а – до начала работ (с напылением); б – по окончании работ, со следами формирующейся заполированности; в – по окончании работ (с напылением).

Крупный план участка острия изделия: а1 – до начала работ, план с яркими следами производства изделия;

б1 – по окончании работ, со следами заполи-ровки;

в1 – по окончании работ, со следами редукции следов производства

(фото И. Шмидт)

Fig. 4. Distal zone of a needle: a – before the commencement of the work (with coating); b – by the end of the work, with traces of processive glossing; c – by the end of the work (with coating).

Close-up of a needle tip section:

a1 – before the commencement of the work; a picture with conspicuous production process traces;

b1 – upon completion of the work, with traces of glossing;

c1 – upon completion of the work, with traces of work signs reduction

(photo by I. Schmidt)

Обсуждение результатов и заключение

Сотня перфораций мягкой шкурки толщиной 1 мм незначительно изменили метрику и состояние поверхности иглы. Микрослом в дистальной части, слабо формирующаяся заполи-ровка по всей поверхности, заглаженность и слабая редукция технологических следов от производства инструмента, появление признаков износа в зоне бортов сквозного отверстия от концентрического трения гибкой, но жесткой нити – все, чем мы располагаем. Как отмечено выше, результаты не сопоставимы с данными, полученными в эксперименте по перфорации шкуры грубой выделки толщиной 2 мм, когда и метрика изделия, и его поверхность были не просто изменены, но ощутимо деформированы [Шмидт, Ковальченко, 2022].

Большинство игл из палеолитических коллекций Евразии демонстрирует грацильность формы, 5–6-сантиметровую длину и хорошую сохранность. Удовлетворительное состояние апикальной зоны у большей части из них, сильная сработанность внутренней зоны ушка, у многих фиксируемая визуально, нередко отмечаемая зеркальная обволакивающая заполи-рованность поверхности [Tejero et al., 2013; Anghelinu et al., 2017; D’Errico et al., 2018; Руки-на, 2020; Федорченко, Белоусова, 2021] говорят об интенсивности их использования без ощутимых (требующих корректировки формы) повреждений в процессе производства. Отмеченное сочетание показателей, как и результаты проведенных экспериментов, говорят о том, что иглы, обладающие данными характеристиками, применялись в продолжительных / многочисленных перфорациях тонких, хорошо выделанных шкур / кож либо использовались вместе с перфорирующими посредниками. Интенсивность их применения в первом случае фиксируется по сработанности верхней внутренней дуги петли ушка (в археологических материалах в данной зоне часто регистрируется облом и наиболее интенсивный относительно остальных зон износ [Stone, 2011, p. 387–390, 425–426]) и степени шлифовочного ожога, формирующего устойчивую лаковую корочку / адсорбированную (за счет включения микроэлементов растительного волокна нити) пленку на поверхности инструмента (обеспечивающую, в том числе, его устойчивость к последующим тафономическим давлениям) [Полюш-кин, 2013, с. 35, 81–84]. Увеличение толщины шкуры всего лишь на 1 мм дает совсем другие показатели. Во втором случае, с применением перфорирующих посредников, очевидно, активность использования изделия будет фиксироваться как по состоянию ушка (его износ теоретически будет выражен слабее), так и по тонкости лака / заполировки костяной поверхности.

Тонкие, линейные, полуконцентрические следы / царапины на бортах сквозных отверстий ни в одной из известных нам работ не упоминаются; по результатам ранее проведенных нами экспериментов (с использованием нитей из сухожилий) они не фиксируются. Либо на данный нюанс коллеги не обращают внимания при исследованиях исторических артефактов, либо скрепление полотен известными нам иглами велось с использованием жил (?), формирующих именно заполировку прилегающих зон отверстия, но не царапин на них.

Таким образом, перфорация (100 проколов) костяной иглой тонко выскобленной шкуры (толщиной 1 мм) формирует износ очень медленно, что выражается в равномерном распределении слабой заполировки по всей поверхности иглы и постепенном удалении технологических следов с ее поверхности. Следы износа в зоне ушка иглы формируются значительно быстрее, чрезвычайно колоритны по внешним признакам, выдающим природу нити. Именно эта зона при анализе оригинальных находок должна подвергаться максимально тщательному исследованию.

Сложнее решить вопрос с заполированностью. Начатый эксперимент будет продолжен для получения более отчетливых следов утилизации, что в первую очередь связано с наблюдениями за формированием адсорбированного слоя, покрывающего идеально гладкую / ровную поверхность инструмента. Общей проблемой подобных экспериментов является отсутствие методики регистрации его толщины. Замеры данного параметра требуют привлечения специализированной техники и программного обеспечения, способных зарегистрировать изменение глубины минерального состава кости. Необходима разработка критериев фиксации и интерпретации условий его развития.