Перфузия в макуле при закрытии сквозных макулярных разрывов с использованием силиконовой тампонады

Автор: Докторова Т.А., Суетов А.А., Бойко Э.В., Сосновский С.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4S1 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Несмотря на разработку новых хирургических техник, применение силиконовой тампонады остается важной составляющей при хирургическом закрытии сквозных макулярных разрывов (СМР). Тем не менее, малоизучено возможное влияние нахождения силиконового масла в витреальной полости на перфузию сетчатки в макуле и функциональное восстановление в послеоперационном периоде. Цель. Изучить изменение ретинальной перфузии в послеоперационном периоде при закрытии СМР с использованием силиконовой тампонады. Методы. В проспективное исследование включили 40 пациентов (40 глаз) с оперированными идиопатическими СМР 4 стадии по D. Gass, выделив две подгруппы: 20 глаз с силиконовой тампонадой и 20 глаз с газовой тампонадой. Методом ОКТ-ангиографии изучали показатели площадь фовеальной аваскулярной зоны (ФАЗ), плотность сосудов в поверхностном и глубоком капиллярном сплетении (ПКС и ГКС) в зоне фовеа и парафовеа, а также учитывали апикальный (минимальный) диаметр разрыва, площадь кистозных изменений на уровне внутреннего ядерного слоя и наружного плексиформного слоя, изменение МКОЗ и СЧ в фовеа и парафовеа. Исследования выполняли до операции, через 2 и 6 месяцев после. Результаты. В группе с силиконовой тампонадой через 2 месяца после закрытия разрыва выявлены значимо меньшие показатели плотности сосудов в ПКС и ГКС в фовеа (p = 0,032 и р = 0,034 соответственно), уменьшение плотности сосудов в ПКС и ГКС в парафовеа (p = 0,04 и р = 0,029 соответственно) и более низкие показатели средней СЧ в фовеа и парафовеа (р = 0,029 и p = 0,031 соответственно). Изменение средней СЧ в фовеа и парафовеа коррелирует с изменением плотности сосудов в ГКС в фовеа и парафовеа (R = 0,34 и R = 0,29, p<0,05), а также плотностью сосудов в ПКС в фовеа (R = 0,33, p = 0,01). Заключение. Силиконовая тампонада при лечении сквозных макулярных разрывов может оказывать негативное влияние на перфузию макулы с возможным замедлением или более низким функциональным восстановлением сетчатки в раннем послеоперационном периоде.

Сквозной макулярный разрыв, оптическая когерентная томография-ангиография, силиконовая тампонада, перфузия, фовеальная аваскулярная зона, сетчатка

Короткий адрес: https://sciup.org/140312726

IDR: 140312726 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_4_S1_101

Текст научной статьи Перфузия в макуле при закрытии сквозных макулярных разрывов с использованием силиконовой тампонады

Актуальность

Сквозные макулярные разрывы (СМР) являются одной из частых причин значительного снижения центрального зрения у людей в возрасте старше 50 лет [1]. Современные хирургические технологии значительно повысили эффективность лечения как в части анатомического успеха, так и функциональных результатов закрытия разрывов, при этом выбор наиболее оптимального способа закрытия зависит от структурных параметров, определяе- мых при предоперационном обследовании с использованием оптической когерентной томографии (ОКТ) [2–5]. Ранее в ряде работ была показана прогностическая значимость ряда показателей, в частности размеров разрыва, наличия интраретинальных кистозных изменений, дефектов наружной пограничной мембраны и эллипсоидной зоны фоторецепторов [6–8]. Также нами было выявлено значение перфузии и ее изменения в послеоперационном периоде на отдаленные функциональные результаты хирургиче-

ского лечения макулярных разрывов с использованием газовоздушной смеси для временной тампонады [9]. В то же время, остается малоизученной роль многих интра- и послеоперационных аспектов в восстановлении функций макулы после закрытия разрыва, в частности влияние силиконовой тампонады на перфузию сетчатки.

Цель

Изучить изменение перфузии сетчатки в макуле при закрытии сквозных макулярных разрывов с использованием силиконовой тампонады.

Материалы и методы

В проспективное исследование включили две группы пациентов (всего 40 пациентов, 40 глаз) с СМР, которым проводили хирургическое лечение впервые: группа 1 (20 глаз) с выполнением силиконовой тампонады и группа 2 (20 глаз) с выполнением газовоздушной тампонады. Критерии включения: средние и большие разрывы с минимальным диаметром разрыва от 250 до 600 мкм и полной задней отслойкой стекловидного тела, возраст старше 50 лет, прозрачные оптические среды, не препятствующие выполнению обследования (качество сигнала при выполнении ОКТ-ангиографии не ниже Q8) в течение всего периода наблюдения. Критерии исключения: воспалительные заболевания органа зрения, глаукома, сосудистые заболевания сетчатки, дистрофические заболевания макулы, макулярная неоваскуляризация, миопическая рефракция более 6 дптр, а также наличие атрофии пигментного эпителия в фовеа перед проведением лечения, отсутствие закрытия разрыва после лечения, требующее проведения повторных вмешательств.

Хирургическое лечение проводилось по стандартному протоколу с удалением внутренней пограничной мембраны, закрытием дефекта обогащенной тромбоцитами плазмой (PRP) или аутологичной кондиционированной плазмой (ACP) и тампонадой силиконовым маслом в группе 1 и газовоздушной тампонадой в группе 2. Через 3 месяца в группе 1 проводили ревизию витреальной полости с удалением силиконового масла.

При предоперационном осмотре, через 2 и 6 месяцев после хирургического лечения всем пациентам проводили комплексное офтальмологическое обследование, а также оптическую когерентную томографию (ОКТ) и ОКТ в режиме ангиографии (ОКТА).

Структурные показатели и перфузию оценивали по данным ОКТ и ОКТА на приборе Solix (Optovue, США), используя протоколы Radial lines и AngioVue Retina (6,4х6,4 мм). Учитывали на анфас-изображениях и линейных структурных сканах минимальный и базальный диаметр разрыва, площадь кистозных изменений на уровне внутреннего ядерного (ВЯС) и наружного плексиформного слоя – слоя Генле (НПС+СГ), площадь фовеальной аваскулярной зоны (ФАЗ), плотность сосудов в поверхностном и глубоком капиллярных сплетениях (ПКС и ГКС) в зоне фовеа и парафовеа в соответствии со схемой ETDRS. Кроме того, учитывали тип закрытия разрыва по данным послеоперационного ОКТ-контроля: 1 тип – с полным восстановлением анатомической структуры нейроретины в фовеа, 2 тип – в фовеа закрытие разрыва достигнуто, но нормальная структура нейроретины не восстановлена [10]. При анализе использовали изображения с качеством не ниже Q8, сегментация слоев сетчатки проводилась прибором автоматически. Морфометрические показатели анализировали с помощью программы Image J по описанному ранее протоколу [11]. Показатели перфузии учитывали по результатам автоматического анализа в программном обеспечении прибора (AngioVue Analysis SW Ver: 11.0.0.29946).

При функциональном тестировании определяли максимально корригированную остроту зрения (МКОЗ) с помощью проектора знаков Huvitz CCP-3100 (Huvitz, Корея). Среднюю световую чувствительность (СЧ) в фовеа и парафовеа исследовали с помощью микропериметра Compass (CenterVue, Италия) по протоколу 10–2 (68 точек и 1 точка фиксации, пороговая стратегия 4–2, ахроматический объект III по Гольдману, время предъявления стимула 200 мс), при этом результаты тестирования принимали для анализа при частоте ложноположительных и ложноотрицательных результатов менее 20%.

Статистический анализ выполнен в Numiqo: Online Statistics Calculator (DATAtab e.U. Graz, Австрия). Количественные результаты представлены в формате M±SD. Оценку нормальности распределения в анализируемых выборках проводили с помощью теста Колмогорова-Смирнова. Сравнение показателей до и после хирургического лечения внутри групп и между группами проводили с помощью t-критерия Стьюдента для связанных и несвязанных выборок. Для определения связи между изменением показателей перфузии и функциональными показателями использовали расчет коэффициента корреляции Пирсона. Статистически значимыми считали результаты с уровнем значимости p<0,05.

Результаты и обсуждение

Общая характеристика пациентов, включенных в исследование, представлена в таблице 1. Исходные показатели в набранных группах значимо не отличались, в том числе параметры разрыва, структурные изменения и показатели перфузии в макуле, регистрируемые при ОКТ и ОКТА. После проведения хирургического лечения группы также значимо не отличались по соотношению случаев с 1 и 2 типом закрытия разрыва, таким образом, группа с силиконовой тампонадой была полностью сопоставима с группой с газовоздушной тампонадой (Таблица 1).

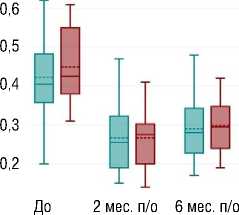

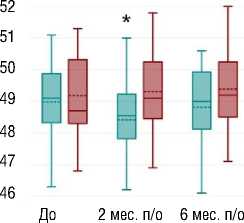

Анализ показателей перфузии выявил значимое снижение площади ФАЗ в обеих группах через 2 месяца после закрытия разрыва (p<0.001, Рис.1), при этом значения площади ФАЗ между группами в

Табл. 1. Общая характеристика пациентов с СМР в исследовании

|

Показатель |

Общая выборка (N = 40) |

Силиконовая тампонада (N = 20) |

Газовоздушная тампонада (N = 20) |

p- уровень |

|

Возраст, лет |

65,6 ±6,6 |

64,9 ±6,8 |

66,2±6,5 |

0,571 |

|

Пол, женщины/ мужчины (N) |

26/14 |

12/8 |

14/6 |

0,507 |

|

Ср. рефракция, дптр |

0,01±1,31 |

0,02±1,21 |

-0,02±1,37 |

0,920 |

|

ПЗО, мм |

23,5±0,9 |

23,6±0,9 |

23,4±0,8 |

0,472 |

|

МКОЗ |

0,19±0,10 |

0,19±0,10 |

0,19±0,11 |

0,903 |

|

СЧ в фовеа, дБ |

11,9±7,2 |

10,5±6,5 |

13,4±7,8 |

0,217 |

|

СЧ в парафовеа, дБ |

31,0±1,8 |

30,9±1,8 |

31,1±1,8 |

0,726 |

|

ВГД, мм рт.ст. |

19,4±1,9 |

19,2±2,0 |

19,6±1,8 |

0,513 |

|

Артифакия / Катаракта (N) |

18/22 |

10/10 |

8/12 |

0,525 |

|

Длительность симптомов, месяцев |

7,5±4,5 |

7,7±5,0 |

7,3±4,2 |

0,785 |

ОКТ-характеристики СМР

|

Тип закрытия разрыва: 1/2 (N) |

23/17 |

9/11 |

14/6 |

0,110 |

|

Апикальный диаметр, мкм |

418,1±119,4 |

425,2±118,3 |

412,1±122,4 |

0,725 |

|

Базальный диаметр, мкм |

864,1±331,0 |

914,3±318,1 |

815,0±344,2 |

0,351 |

Площадь кистозных изменений, мм2

|

на уровне ВЯС |

0,87±0,55 |

0,88±0,58 |

0,86±0,52 |

0,887 |

|

на уровне НПС+слой Генле |

2,11±0,86 |

2,16±0,89 |

2,07±0,85 |

0,765 |

Показатели перфузии макулы до хирургического лечения

Площадь ФАЗ, мм2 0,44±0,1 0,43±0,1 0,45±0,1 0,402

Плотность сосудов в фовеа, %

|

ПКС |

19,0±3,1 |

18,6±3,0 |

19,4±3,2 |

0,459 |

|

ГКС |

864,1±331,0 |

20,1±2,7 |

20,3±2,8 |

0,816 |

Плотность сосудов в парафовеа, %

|

ПКС |

48,6±1,1 |

48,5±1,2 |

48,6±1,0 |

0,673 |

|

ГКС |

49,1±1,2 |

49,0±1,3 |

49,2±1,2 |

0,597 |

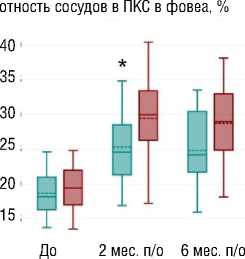

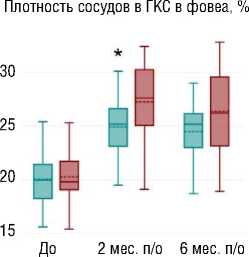

каждый период обследования значимо не отличались. Плотность сосудов в зоне фовеа как в ПКС, так и в ГКС значимо увеличилась через 2 месяца после закрытия разрыва (p<0.001, Рис.1) и при контрольном осмотре через 6 месяцев значимо не изменилась. При сравнении между группами выявлены значимо более низкие показатели плотности сосудов в ПКС и в ГКС через 2 месяца в группе с силиконовой тампонадой (p = 0,032 и р = 0,034 соответственно; Рис.1). В обеих группах плотность сосудов в капиллярных сплетениях в парафовеа в послеоперационном периоде значимо не изменялась, но при сравнении между группами при обследовании через 2 месяца после хирургии СМР наблюдали значимо более низкие показатели в группе с силиконовой тампонадой (p = 0,04 и р = 0,029 соответственно; Рис.1).

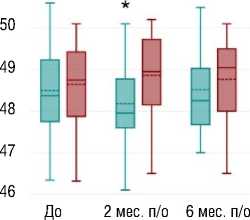

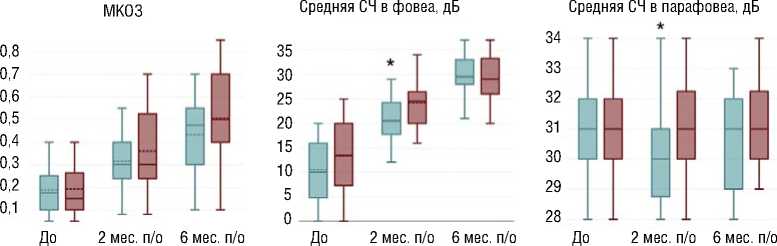

При анализе функциональных показателей выявлено значимое увеличение МКОЗ и СЧ в фовеа в послеоперационном периоде через 2 и 6 месяцев (p<0.001, Рис.2). В группе с силиконовой тампонадой повышение МКОЗ было несколько меньшим, но не имело статистически значимого отличия от группы с газовоздушной тампонадой. Одновременно, в группе с силиконовой тампонадой через 2 месяца после закрытия разрыва показатели средней СЧ в фовеа и парафовеа были значимо ниже (р = 0,029 и p = 0,031 соответственно; Рис.2), хотя в парафовеа средняя СЧ значимо не менялась в течение всего периода обследования пациентов.

При анализе взаимосвязи изменения показателей перфузии и изменения функциональных показателей через 2 месяца после хирургического лечения выявлена значимая корреляция между изменением средней СЧ и изменением плотности сосудов в ГКС в фовеа и парафо-веа (R = 0,34 и R = 0,29, p<0,05), а также плотности сосудов в ПКС в фовеа (R = 0,33, p = 0,01).

Силиконовая тампонада остается важным инструментом в практике витреоретинальных хирургов при самых разнообразных клинических ситуациях. При хирургии макулярных разрывов, несмотря на общую тенденцию к снижению травматичности самого вмешательства, например внедрение методов закрытия с сохранением ВПМ, без удаления стекловидного тела, использование специальных инструментов и фармакологических препаратов, силиконовая тампонада по-прежнему используется, особенно в случаях больших разрывов, рефрактерных и рецидивирующих разрывов [3; 5; 12; 13].

Ранее было показано, что на фоне силиконовой тампонады по поводу регматогенной отслойки сетчатки снижается перфузия макулы: снижение было выявлено как в ПКС, так и в ГКС, а также в хориокапиллярисе [14; 15]. В проведенном исследовании также было обнаружено как снижение плотности сосудов в парафовеа в послеоперационном периоде на фоне тампонады, так и меньшее увеличение плотности сосудов в зоне фовеа после закрытия в сравнении с группой контроля. Важно, что после удаления силикона показатели значимо не отличались от группы с газовоздушной тампонадой, что может свидетельствовать о транзиторном характере изменения перфузии на фоне временной силиконовой тампонады.

Полученные в исследовании функциональные результаты также могут указывать на возможное негативное влияние силиконового масла на функционирование нейроретины посредством снижения ее перфузии. Тем не менее, не исключены и другие механизмы воздействия.

Заключение

Таким образом, силиконовая тампонада при лечении сквозных макулярных разрывов может оказывать негативное влияние на перфузию макулы с возможным замедлением или более низким функциональным вос-

ФАЗ

Плотность

Плотность сосудов в ГКС в парафовеа, %

в ПКС в парафовеа, % сосудов

-

□ силиконовая тампонада

-

□ газовоздушная тампонада

Рис. 1. Показатели перфузии макулы в различные сроки обследования. Примечание: * – р<0,05 при сравнении с помощью t-критерия Стьюдента.

-

□ силиконовая тампонада

-

□ газовоздушная тампонада

Рис. 2. Изменение уровня МКОЗ и СЧ в фовеа и парафовеа в группах в различные сроки обследования. Примечание: * – р<0,05 при сравнении с помощью t-критерия Стьюдента.

становлением сетчатки в раннем послеоперационном периоде.

Источник финансирования: исследовательская работа проведена на личные средства авторского коллектива.