Периодические издания Санкт-Петербургской духовной академии (1821–1917): к 190-летию журнала «Христианское чтение»

Автор: Карпук Дмитрий Андреевич

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Рубрика: История Русской Православной Церкви

Статья в выпуске: 6 (41), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье, посвященной 190-летию академического журнала «Христианское чтение», кратко рассматривается история этого печатного органа СанктПетербургской духовной академии с момента выхода первого номера в 1821 г. и вплоть до 1917 г., когда после революционных событий журнал был закрыт. Этапы развития научно-богословского журнала «Христианское чтение» являются актуальными в контексте изучения истории русского богословия XIX – начала XX вв.

"христианское чтение", "церковный вестник", санктпетербургская духовная академия, свт. иоанн златоуст, духовная периодика, митрополит григорий (постников), протоиерей иоанн янышев, профессор а.п. лопухин, церковная журналистика, перевод святоотеческих творений

Короткий адрес: https://sciup.org/140189944

IDR: 140189944

Текст научной статьи Периодические издания Санкт-Петербургской духовной академии (1821–1917): к 190-летию журнала «Христианское чтение»

В 2011 г. исполнилось 290 лет со дня основания Санкт-Петербургской духовной академии. Учитывая тот факт, что школа на Неве не могла возникнуть раньше самого города, она не может похвастаться более древней историей, чем другие духовные школы и в этом отношении уступает Московской духовной академии, основанной в 1685 г., и особенно Киевской, берущей свое начало еще в 1615 г.

Однако Санкт-Петербургской духовной академии, как школе столичной, все же есть чем гордиться в качестве первопроходца. Речь идет не только о том, что духовная школа в Санкт-Петербурге первой была реформирована в начале XIX в. в соответствии с академическим уставом 1808–1814 гг., когда в России возникает система духовного образования, четырехступенчатая модель которой включала в себя церковно-приходские школы, духовные училища, семинарии и академии 1 . Именно в Санкт-Петербургской духовной академии в 1821 г. был

Дмитрий Андреевич Карпук — кандидат богословия, преподаватель Санкт-Петербургской православной духовной академии, секретарь кафедры церковной истории и заведующий архивом Санкт-Петербургской православной духовной академии.

учрежден первый в истории православной периодики 2 печатный орган — журнал «Христианское чтение», который является в настоящее время старейшим не только академическим, церковным печатным органом, но вообще российским изданием 3 . Спустя чуть больше полувека, в 1875 г., профессорская корпорация СПбДА инициировала издание при академии еще одного журнала — «Церковного вестника». В начале XX в., в 1916–1917 гг., под вывеской академии непродолжительное время также еще издавались «Церковь и общество» и «Церковнообщественный вестник».

Кроме того, изданием периодических печатных органов занимались и выпускники академии. Так, митрополит Григорий (Постников), выпускник первого академического курса и основатель «Христианского чтения», в 1855 г. инициировал издание при Казанской духовной академии журнала «Православный собеседник», а в 1858 г. — «Духовной беседы» при Санкт-Петербургской духовной семинарии. В 1860 г. под редакцией выпускника XVIII курса СПб-ДА священника Н. Сергиевского в Москве начал выходить журнал «Православное обозрение», в том же году в Санкт-Петербурге вышел первый номер одного из самых популярных церковных периодических изданий — журнал «Странник» под редакцией выпускника XVII курса СПбДА В.В. Гречулеви-ча. Впоследствии этот печатный орган редактировали такие профессора СПб-ДА, как А.И. Пономарев, А.П. Лопухин. В 1861 г. четыре выпускника академии — священники Д. Флоринский (XIX курс), И. Заркевич (XIX курс), И. Флеров (XX курс) и А. Гумилевский (XXI курс) — основали журнал «Дух христианина». С 1874 по 1886 гг. выпускник академии А.И. Поповицкий из- давал «Церковно-общественный вестник». В начале XX в. протоиерей Философ Орнатский в рамках деятельности Общества распространения религиознонравственного просвещения в духе Православной Церкви вообще издает целый ряд журналов: «Санкт-Петербургский духовный вестник», «Православнорусское слово», «Церковный голос». Редакция последнего журнала осуществлялась также при участии выпускников СПбДА священника П.Н. Лахостского4 и протоиерея И.П. Слободского. И это, конечно, далеко не весь перечень периодических печатных органов, в издании которых принимали участие выпускники столичной духовной школы.

Издательская деятельность Санкт-Петербургской духовной академии, как непосредственная, так и через своих учеников и выпускников в XIX – начале XX вв. была весьма обширной и разнообразной. Изучение этой деятельности в полном объеме и изложение развернутой истории упомянутых периодических изданий, а также анализ влияния, которое они оказывали на формирование церковно-общественного мнения в указанное время — дело будущего. В данном кратком очерке будет затронута и рассмотрена история непосредственно академических изданий: «Христианского чтения» и «Церковного вестника». Также несколько слов будет сказано о кратковременных академических изданиях 1916–1917 гг. «Церковь и общество» и «Церковно-общественный вестник».

Академический журнал «Христианское чтение»

Существовал ряд причин, по которым был учережден духовный журнал в начале XIX в. Каждая из причина заслуживает особого внимания и рассмотрения, но главная заключалась в том, что сама Александровская эпоха в целом была весьма благоприятным периодом для развития тогда еще сравнительно молодой отечественной журналистики.

Во-первых, война 1812 г. коренным образом повлияла на мировоззрение и литературные вкусы светского общества. Эпоха увлечения французскими энциклопедистами и атеистами сменилась периодом увлечения западным мистицизмом. Новые идеи получали широкое распространение, благодаря, в том числе, периодическим изданиям, таким как, например, «Сионский вестник» 5 . Закономерно, что духовный журнал возник именно в столице, где «брожение умов»

было наиболее чувствительным. Ко всему прочему, именно в Санкт-Петербурге находилось Российское библейское общество, осуществлявшее, в том числе, перевод Священного Писания на русский язык. В деле перевода, спровоцировавшего научно-исследовательский подъем, принимали активное участие ректор святитель Филарет (Дроздов) и многие молодые наставники академии. Во-вторых, реформа духовного образования 1809–1814 гг. поставила духовные учебные заведения и особенно академии на принципиально иной уровень. Академии теперь воспринимались не только как учебные заведения, но как и научно-исследовательские центры, результаты деятельности которых должны были представляться, в первую очередь, церковной общественности. В-третьих, Санкт-Петербургская академия уже в первые годы своего существования получила опыт издательской деятельности, так как начиная со второго выпускного курса (1817 г.) и вплоть до конца 1820-х гг., в академии регулярно издавались сборники студенческих работ и проповедей. Само собой разумеется, что рано или поздно на повестку дня должен был быть поставлен вопрос о том, чтобы не только студенты, но и преподаватели имели возможность публиковать и делать достоянием широкой общественности результаты своей научной и исследовательской деятельности. Один из дореволюционных знатоков истории академии А.С. Родосский студенческие опыты прямо называл «предвестником» академического журнала 6 .

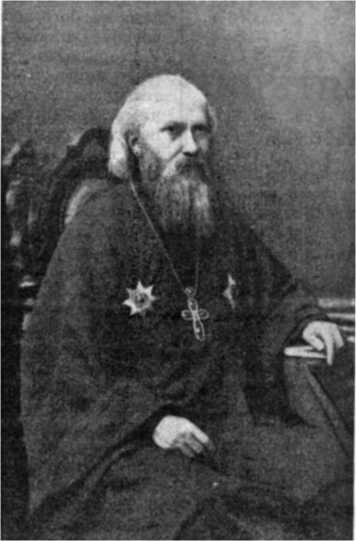

Таким образом, спустя чуть больше десятилетия после учреждения в 1809 г. собственно академии, профессорская корпорация во главе с ректором архимандритом Григорием (Постниковым), учеником и преемником святителя Филарета (Дроздова), приняла решение учредить духовный журнал. Вопрос обсуждался на нескольких заседаниях конференции духовной академии — 10, 17 и 24 октября 1820 г. Инициатором выступил сам ректор, который обратился к профессорской корпорации: «Не полезно бы было с будущего года начать при академии повременное христианское издание?» 7 . Это предложение было едино-

Рис. 1. Митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Григорий (Постников), основатель академического журнала «Христианское чтение»

душно принято и сразу же был создан «кружок» — редакция журнала во главе с ректором 8 .

В состав редакции вошли далеко не все преподаватели академии, а только девять человек, не считая ректора академии: ректор Санкт-Петербургской духовной семинарии архимандрит Поликарп (Гойтанников), инспектор академии архимандрит Нафанаил (Павловский), профессор еврейского языка протоиерей Герасим Павский, профессор по классу физики и математики Василий Иванович Себржинский, профессор философии Иродион Яковлевич Ветринский, бакалавр греческого языка Гавриил Иоаннович Меглицкий, бакалавр греческого и немецкого языков Иоанн Михайлович Певницкий, бакалавр гражданской исто- рии Василий Владимирович Оржевский9. Положение, согласно которому ректор академии являлся редактором журнала, было взято за правило и исполнялось вплоть до начала 1870-х гг.10

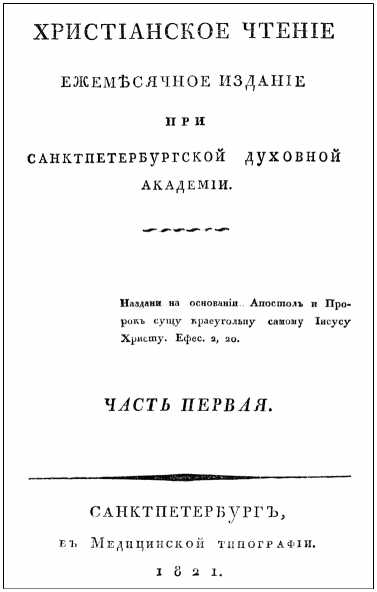

После проведенной подготовительной работы и утверждения проекта Комиссией духовных училищ в январе 1821 г. в свет вышел первый номер академического журнала, получившего название «Христианское чтение». Вне всякого сомнения, это стало очень важным событием не только в истории высшей духовной школы, но и в истории Русской Православной Церкви 11 .

Особенность самого названия профессор А.П. Лопухин охарактеризовал следующим образом: «“Христианское чтение” выступало органом вселенского христианства во всей его широте. Даже самые термины вероисповедной формы нашей церкви — “православие” и “православный”, сделавшиеся впоследствии девизом многих наших духовных журналов, встречаются не часто и вместо их выдвигаются — “христианство”, “христианский”» 12 .

Начальная программа академического периодического издания включала в себя следующие пункты:

-

1) творения св. отцов и учителей Церкви на русском языке;

-

2) исследования и рассуждения о христианской религии;

Рис. 2. Обложка первого номера журнала «Христианское чтение» (январь 1821 г.)

-

3) объяснение православного вероучения и правил христианской жизни;

-

4) церковное красноречие;

-

5) духовная история;

-

6) назидательные размышления;

-

7) христианская библиография, как отечественная, так и иностранная 13 .

Издатели при этом особо отмечали, что статьи по каждой из указанных рубрик могли печататься не в каждом номере журнала. Единственное, за правило было принято решение каждый номер издания открывать переводом творений того или иного отца или учителя Церкви.

Журнал выходил ежемесячно 14 , причем каждые три номера представляли собой один том с общей нумерацией и оглавлением, «так что год состоял из четырех томов — в 350 страниц приблизительно каждый, и все годичное издание около 1500 страниц» 15 .

Учитывая тот факт, что «Христианское чтение» было единственным духовным журналом в России в начале XIX в., можно предположить, что его издание должно было стать успешным. И действительно, первые годы существования, показали, что такой журнал востребован обществом. Так, после того как все номера «Христианского чтения» за 1826 и 1828 гг. были полностью распроданы, а заявки продолжали поступать, редакция даже вынуждена была выпустить эти номера вторым изданием, правда только в 1838 и 1839 гг. Кроме того, вторым изданием были выпущены номера за 1833 г. (в 1839 г.), за 1848 г. (в 1858–1859 гг.), за 1849 г. (в 1850 г.) и I часть за 1858 г. (в 1859 г.) 16 .

По свидетельству некоторых исследователей духовной журналистики количество подписчиков на журнал «Христианское чтение» в первый год достигло рекордного числа — 300017. В справочной литературе указывается, что тираж журнала в 1821 г. составил 2400 экземпляров18. Как бы то ни было, данные цифры являются даже по нынешним меркам очень высокими. В начале 1820-х гг., когда среднее количество подписчиков на светские журналы составляло примерно 300–200 человек19, тысячные тиражи «Христианского чтения» являлись свидетельством успеха, актуальности и важности духовного периодического издания для богословской науки и христианского просвещения. Кроме того, вопрос о количестве подписчиков стоял всегда особо остро, так как журнал из- начально существовал за свой счет, а не на средства академии, в смете которой особого пункта на издание журнала никогда не было.

Первый номер был открыт обширной вступительной статьей, в которой редакция представила свою программу. Целью академического журнала объявлялось христианское просвещение и христианская жизнь, основывающиеся, в первую очередь, на Священном Писании 20 .

О том, что во главу угла издания было положено именно Священное Писание, свидетельствует и эпиграф, выбранный редакцией: «Наздани на основании апостол и пророк, сущу краеуголну Самому Иисусу Христу» («быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем»; Еф 2:20). Обращаясь к себе и читателям, издатели прямо заявляют, что не надо «искать для своего ума и сердца иного учения, кроме того, которое заключено в наших священных книгах» 21 . Что же касается эпиграфа, то впоследствии, в 1842 г., он был изменен на следующий: «Да увеси, како подобает в дому Божия жити, яже есть церковь Бога жива, столп и утверждение истины» («Чтобы ‹…› ты знал, как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога Живаго, столп и утверждение истины»; 1 Тим 3:15). С середины 1860-х гг. и вплоть до последнего номера, изданного в 1917 г., оба эпиграфа печатались вместе.

Во вступительной статье редакция отмечала, что большое внимание будет уделяться переводу и публикации именно святоотеческих творений. При этом право выбора творений издатели оставляли за собой, подразумевая, с одной стороны, обширность отеческих трудов и невозможность объять их в кратчайшие сроки. С другой стороны, редакция, оставляя за собой право выбора, стремилась довести до читателей наиболее актуальные, по мнению наставников академии, творения и мысли святых отцов.

Обратившись к номерам за первые несколько лет издания журнала, можно увидеть, что среди наиболее переводимых авторов присутствуют свв. Симеон Новый Богослов, Антоний Великий, Макарий Египетский, Исаак Сирин, Марк подвижник, Иоанн Лествичник, Григорий Синайский, Дионисий Ареопагит и др. Этот перечень, а также материалы других разделов позволяют исследователям в полный голос заявлять о том, что редакция журнала большое внимание уделяла духовно-мистической литературе.

Действительно, религиозно-мистическое движение первой четверти XIX в., было настолько мощным, что не могло не оказать определенного воздействия на учащих и учащихся молодой еще богословской школы. Студенты с увлечением зачитывались мистической литературой (благо, в библиотеке свободно можно было взять для чтения книги И.Г. Юнга-Штиллинга, К. фон Эккартсгаузена и др.), вели между собой жаркие споры по «мистическим вопросам». Первый ректор академии архимандрит Евграф (Музалевский), согласно отзыву протоиерея Герасима Павского, выпускника первого академического курса (1814 г.), был мистиком 22 .

Естественно, такой интерес к современному религиозно-мистическому движению не мог не отобразиться на содержании статей академического журнала. Более того, первоначально цель журнала вполне соответствовала запросам именно мистически настроенного русского общества того времени, преобладающие интересы которого составляли не догматические и отвлеченные вопросы христианской морали, а вопросы сугубо нравственного и практического характера.

В этом смысле, особый интерес представляет собой раздел, в котором помещались описания жизни святых, а также «повествования о различных обращениях к Богу людей, в христианстве находящихся о разных мудрых, восхитительных или страшных путях Проведения в жизни того или другого человека» 23 . Именно в этой рубрике исследователи обычно видят большое сходство «Христианского чтения» с «Сионским вестником», в котором также публиковались многочисленные заметки о чудесных исцелениях, о пророчествах и видениях. Таким образом, вопросы мистицизма о возрождении, о его степенях и плодах, о молитве, об отношении возрожденного человека к земным законам, являвшиеся самыми популярными темами «Христианского чтения», ставили академический журнал в один ряд с «Сионским вестником». «Сразу же видно, что оба эти памятника литературы принадлежат к одной эпохе и отражают в себе как в зеркале, одно господствующее в то время религиозно-мистическое движение» 24 .

Что касается рубрики и статей о чудесах, то за весь период издания «Христианского чтения», всего было опубликовано 22 таких сообщения. Особенно много известий о чудесах печаталось в первое десятилетие существования журнала. Так, в 1821 г. была опубликована статья «Чудесное исцеление одной девицы в день воскресения Христова», в 1822 г. — «Чудесное исцеление одного мальчика», в 1829 г. — «Чудесное исцеление унтер-офицерской жены Екатерины Волковой» и т.д. Постепенно подобного рода сообщений становилось все меньше. После 1839 г. наблюдается большой перерыв. Вновь раздел был возобновлен только в 1857 г., но просуществовал недолго. Последнее сообщение, посвященное исцелениям, которые произошли в Задонском монастыре при открытии мощей святителя Тихона Воронежского, было опубликовано в 1862 г.

Мнение о мистицизме «Христианского чтения» в первые годы своего существования является общепризнанным. Однако при этом отмечается, что «мистицизм «Христианского чтения» избежал крайностей «александровского мистицизма» и стал корректировать их с позиций традиционной восточнохристианской мистики. ‹…› Последняя усваивалась через чтение аскетических сочинений представителей патристики, знакомство с опытом отечественных подвижников из среды монашества» 25 . Именно переводы святоотеческих творений, которые стали визитной карточкой «Христианского чтения», позволили редакции уже к 1825 г. изгнать мистицизм со страниц академического журнала, и далее издание «повело безукоризненную жизнь, служа интересам богословской науки» 26 .

В первые десятилетия существования содержание «Христианского чтения» состояло из статей духовного содержания, написанных или переведенных как преподавателями академии, так и сторонними лицами. Подбор статей очень часто был совершенно случайным и определялся тем материалом, который находился в распоряжении редактора. Учитывая, что редакцией заведовал исключительно ректор академии, то на его плечах и лежало обеспечение журнала статьями, какие он находил пригодными и желательными.

Тем не менее, вкусы и предпочтения читающей публики также необходимо было учитывать. И если содержание журнала становилось менее интересным, количество подписчиков неизменно сокращалось. Хотя, с другой стороны, ниже определенного уровня тираж все же не падал, так как у «Христианского чтения»

была целая категория подписчиков, которые выписывали издание не столько ради просвещения, сколько по должности. К этой категории относились некоторые архиереи, многие крупные монастыри и приходы, духовные школы.

Действительно, после перемещения ректора академии епископа Григория (Постникова) в 1826 г. на новую должность, при новом ректоре архимандрите Иоанне (Доброзракове) количество подписчиков пошло на убыль. Однако в 1828–1829 гг., когда на страницах журнала печаталась известная работа тогда еще молодого архимандрита Иннокентия (Борисова) «Последние дни земной жизни Иисуса Христа», журнал вновь стал популярным, и количество подписчиков возросло. Эта зависимость популярности, а значит и тиража, от содержания наблюдается и в последующие годы.

Что же касается Иннокентия (Борисова), то позже, в начале 1850-х гг. тогдашний ректор академии епископ Макарий (Булгаков) обращался к Иннокентию (Борисову) уже в сане архиепископа Херсонского с просьбой разрешить публиковать его проповеди в академическом издании, что позволило бы увеличить тираж журнала, а значит и его материальное положение: «Позвольте обратиться к Вашему Высокопреосвященству, — писал епископ Макарий 29 января 1851 г., — с покорнейшею просьбою от лица нового редактора, всех сотрудников и всех читателей «Христианского чтения», — благоволите по временам, как бывало во дни оны, украшать журнал наш, Вашими писаниями. И все, а особенно я, будут Вам тогда сердечно признательны. Сжальтесь, владыко, над бедным «Христианским чтением» и оживите его Вашею беседою» 27 . До этого времени, еще в 1847 г., будучи тогда еще архимандритом и инспектором академии, Макарий (Булгаков) также обращался к владыке Иннокентию с просьбой присылать свои проповеди в редакцию академического издания: «Не оставляйте, ради Бога, и Ваших бесчисленных почитателей, наделять наше «Христианское чтение» вашими сладостно-назидательными поучениями. Нам, в частности, это не бескорыстно: что греха таить?» 28 .

Кроме поиска статей на плечи ректора академии ложилась ответственность за редакцию переводов святоотеческих творений. Здесь не обходилось без курьезов. Так, профессор СПбДА Д.И. Ростиславов, в своем очерке, посвященном истории столичной академии, пишет о ректоре архимандрите Венедикте

(Григоровиче), как о редакторе академического журнала, следующее: «Будучи ректором академии, он был вместе и редактором журнала «Христианского чтения». Пересматривая статьи из сочинений отцов Церкви, предназначаемые для напечатания в журнале, и вместе встретивши в них мысли, которые ему не нравились, он поступал с ними, как с студенческими задачками, или совсем выпуская, или заменяя их мыслями своего изобретения. Если ему замечали, что ведь это отеческие сочинения, что изменять их не следует, то он отвечал: “Вот тебе еще, не надобно изменять! Так и печатать всякий вздор?”» 29

Как это мало похоже на редакторскую правку, которую осуществлял впоследствии митрополит Московский Филарет (Дроздов) при подготовке переводов святоотеческих творений для публикации в печатном органе Московской духовной академии «Творения святых отцов в русском переводе»! Святитель на начальном этапе существования нового печатного органа требовал присылать к нему все без исключения переводы. Обратно листы переводов возвращались в редакцию, испещренные многочисленными поправками и замечаниями, которые всегда учитывались при публикации 30 . В связи с такой скрупулезностью дело перевода двигалось медленно. Московский святитель советовал переводчикам: «Если же встретится выражение, которое имеет неблаговидный смысл: надобно найти в нем существенную мысль святого отца, которая должна быть чиста, и по ней устроить перевод, верный, если не по букве, то идее святого отца» 31 .

Конечно, возможно Д.И. Ростиславов в своей, по мнению современников, тенденциозной работе чересчур резок в отношении архимандрита Венедикта и чрезмерно сгущает краски. Однако в связи с этим эпизодом, а также в связи с методологическими указаниями святителя Филарета, не лишним будет указать на следующую проблему, озвученную на страницах периодической печати уже под занавес XIX в.

В 1888 г. в Берлине вышло анонимное сочинение «О Церкви: Исторический очерк» 32 , в котором излагалась апология католического учения о примате Римского папы на основании выписок из творений восточных отцов Церкви и документов Вселенских Соборов 33 . Кроме того, приводились доводы о тенденциозных искажениях, будто бы имеющихся в русских переводах святоотеческих текстов. Профессор СПбДА А.Л. Катанский взялся опровергнуть некоторые положения данной монографии в целой серии статей, опубликованных в «Церковном вестнике». Так, в заметке «О наших отеческих творениях и о нашем духовном просвещении» А.Л. Катанский пересказывает основные положения обвинений анонимного автора, суть которых сводилась к тому, что в русских святоотеческих переводах нет ни одного сочинения, которое не было бы исправлено и все с одной целью – скрыть учение об особой власти апостольской, то есть римской кафедры. Все поправки русских переводчиков сводились анонимом к нескольким пунктам: 1) исключение некоторых мест подлинника; 2) тенденциозность перевода, то есть ослабление силы выражений через замену их другими; 3) такая же тенденциозность примечаний.

Любопытно, что в своем ответе, профессор А.Л. Катанский, который слыл официозным богословом 34 , не стал отрицать эти обвинения: «Не отрицаем того достойного сожаления факта, что в прежнее время допускалось нечто подобное тому, за что укоряет нас автор, — допускалось, вероятно, по каким-нибудь уважительным причинам (по целям временным, — чтобы не подать повода к соблазну меньшей братии, не могущей обсудить того или другого выражения), и замечательно, что эпоха этих «исправлений» совпала с эпохою римско-католических у нас веяний, усилившегося у нас подражания католицизму, то есть с эпохою гр. Протасова, Сербиновича и их споспешников, подражателей и продолжателей. Позволяем себе надеяться, что такое время прошло безвозвратно — с внутренним духовным нашим ростом» 35 .

Программа «Христианского чтения» оставалась неизменной на протяжении первых двух с половиной десятилетий. Ситуация существенным образом изменилась в 1847 г., когда на пост ректора столичной академии был назначен архимандрит Евсевий (Орлинский), выпускник Московской академии, а с 1841 г. — ее ректор. Будучи ректором Московской академии, архимандрит Евсевий положил начало тамошнему богословскому журналу «Творения святых отцов в русском переводе» 36 .

Прибыв в Санкт-Петербург, архимандрит Евсевий, а с 9 марта 1847 г. — епископ, решил преобразовать академический журнал «Христианское чтение» по образцу московского печатного органа. Новый ректор предложил профессорско-преподавательской корпорации переводить и печатать творения отцов и писателей в цельном виде, а не отрывками. Ведь до этого времени у редакции «Христианского чтения» не было практически никакой системы по переводу святоотеческой литературы. Что же касается московского журнала, то там, еще в период подготовки акцент был сделан именно на систематическом переводе полного собрания сочинений того или иного отца Церкви.

Когда инспектор Московской академии архимандрит Филарет (Гумилевский) еще в 1835 г. представил на предварительное рассмотрение проект журнала МДА митрополиту Филарету (Дроздову), тот ответил: «Печатать переводы святых отцов дело весьма хорошее, полезное и достойное всякого поощрения.

Но искрошить всякого святого Отца на части, потом смешать все и таким образом печатать, — не знаю, похвалите ли это и Вы, хотя таков почти Ваш проект. В издании периодическом, срочном это оправдывается журнальной поспешностью и потребностью разнообразия для журнала: но Вы предпринимаете издание не срочное; потому оно меньше терпит смеси, а больше требует порядка» 37 . «Журнальная поспешность» и «крошение» на части святоотеческих творений в данном отзыве московского святителя являются недвусмысленной отсылкой к «Христианскому чтению».

Действительно, четверть века переводческой деятельности Санкт-Петербургской академии познакомили публику с крупицами сочинений святых отцов разных эпох и направлений. Теперь настало время некоего фундаментального подхода, переводов сочинений в максимально полном объеме. Московские «Творения» первыми и приступили к такому систематическому переводу, начав с творений святителей Григория Богослова и Василия Великого. В таких условиях прежнее направление редакции «Христианского чтения» становилось если не бессмысленным, то явно устаревшим. Это понимали и многие члены преподавательской корпорации, поэтому легко согласились приступить к переводческой деятельности по новым стандартам. Оставалось только выбрать, творения какого святого отца переводить. И вот здесь, необходимо особо отметить и подчеркнуть, выбор оказался весьма и весьма успешным. Для систематического перевода были выбраны творения святителя Иоанна Златоуста.

Ректором был разработан и представлен соответствующий проект в Св. Синод, который данную инициативу одобрил, а также, в качестве дополнительной нагрузки, поручил осуществить перевод «Церковной истории» Евсевия Ке-сарийского38. В отчете обер-прокурора Св. Синода Н.А. Протасова за 1847 г. по этому поводу было отмечено: «“Христианское чтение”, существующее с 1821 года, получило, с разрешения Святейшего Синода, преобразование. В первом отделении его положено помещать св. отцев, целыми сочинениями их, или книгами, в переводе, начав с Иоанна Златоустого; во втором перевод церковных ис- ториков, начав с Евсевия Памфила. Затем прочие отделения остались в прежнем виде»39.

Таким образом, начиная с 1848 г. журнал «Христианское чтение» стал выходить по обновленной программе. Каждый номер, называвшийся тогда книжкой, состоял из трех частей. В первой части на протяжении 18 лет, вплоть до 1866 г. печатались переводы творений святителя Иоанна Златоуста. Этим отделом заведовали: профессор Д.Ф. Вознесенский до кончины в 1852 г.; после него — инспекторы академии — архимандриты Иоанн, Кирилл и Викторин, а с 1856 г. — профессор Е.И. Ловягин 40 . Во второй части печатались до 1854 г. включительно сочинения церковных историков Евсевия Кесарийского, Сократа, Созомена, Феодорита, Филосторгия, Евагрия и Феодора Чтеца. Редакцией переводов церковных историков заведовал профессор В.Н. Карпов, несмотря на то, что епископ Евсевий первоначально выражал свое неудовольствие качеством работы этого, как он выражался, «мнимого знахаря языка» 41 . Примечательно, что, по свидетельству И.А. Чистовича, «подготовительная работа перевода делалась наставниками, изъявившими желание участвовать в переводе; наставники, в свою очередь, поручали подготовительную работу студентам, соответственно вознаграждая их за этот труд денежною платою» 42 . Третья часть находилась в ведении непосредственно ректора, и включала в себя проповеди и учено-литературные статьи духовно-нравственного содержания.

В период ректорства в СПбДА и редакторства епископа Евсевия (Орлин-ского), по словам одного из биографов преосвященного владыки, «журнал пошел бойче и стал давать изрядный доход» 43 . Действительно, только прибыв в Санкт-Петербург, епископ Евсевий сообщал своему ближайшему товарищу по Московской духовной академии А.В. Горскому в письме от 15 июня 1847 г., что подписчиков на «Христианское чтение» насчитывалось 1200, всего же печаталось 1800 экземпляров. Любопытно отметить, что этими данными владыка

Евсевий интересовался, чтобы узнать, не терпит ли убытки академический журнал «Христианское чтение» после выхода в свет журнала МДА «Творения святых отцов в русском переводе». Ведь в период подготовки к изданию журнала в Москве у этого проекта было достаточно много противников, главным аргументом которых было опасение, что московский журнал «отобьет» подписчиков у петербургского «Христианского чтения».

Чуть позже, в письме от 5 февраля 1848 г., владыка Евсевий сообщал А.В. Горскsому, что за прошедший 1847 г. год разошлось почти 1400 экземпляров «Христианского чтения». Профессор В.Н. Карпов даже сообщал владыке, что на его памяти максимальное количество комплектов расходившегося журнала достигало 1300 экземпляров. Обычный же расход составлял от 1000 до 1200 экземпляров, в худшие годы расход падал до 800 экземпляров 44 .

С 1850 г. новым ректором СПбДА и редактором «Христианского чтения» стал епископ Макарий (Булгаков). В области редакционной политики было продолжено направление прошлых лет и ничего принципиально новаторского предпринято не было, если только не считать, что к 1854 г. был завершен проект по переводу древних церковных историков, и необходимо было предлагать что-то дальше. Епископ Макарий выступил с инициативой публиковать во втором разделе переводы писаний св. отцов и учителей греческой Церкви, относящихся к истолкованию православного богослужения.

Преосвященный Макарий сам и составил список этих творений, в который вошли: “1) Дионисия Ареопагита — «Книга о церковной иерархии», 2) Максима Исповедника — «Толкование на книгу Дионисия Ареопагита» и «Тайно-водство, или Изложение литургии», 3) Софрония Иерусалимского — «Об одеждах и литургии», 4) Германа Константинопольского — «Созерцание вещей церковных», 5) Симеона Солунского — «Книга о храме и таинствах» и 6) Николая Кавасилы – «Изъяснение литургии» и др.” 45 Данный проект был рассмотрен и утвержден указом Св. Синода от 30 июня 1854 г. И начиная с 1855 по 1857 гг. включительно во втором разделе, редактором которого являлся В.И. Долоцкий, печатались творения по литургике 46 .

В период ректорства епископа Макария на повестку дня в связи с редакторской деятельностью был поставлен еще один сложный вопрос, связанный с цензурой. Дело в том, что, начиная с первого номера, журнал «Христианское чтение» выходил с разрешения Санкт-Петербургского духовно-цензурного комитета, который, в свою очередь, согласно академическому уставу 1808–1814 гг., осуществлял свою деятельность на базе духовной академии. В состав комитета входили три члена, назначавшиеся на три года каждый. Причем членами комитета были, как правило, представители преподавательских корпораций академии и семинарии. Стоит ли говорить после этого, что между редакцией журнала и цензурным комитетом на протяжении длительного времени практически не случалось никаких серьезных осложнений в отношениях и сотрудниче-стве 47 .

Сложности возникали только после того, когда нарекания приходили извне, как это случилось в 1828 г. В Св. Синод с соответствующей запиской о замеченных неточностях в некоторых статьях протоиерея Герасима Павского, опубликованных в академическом журнале, обратился сам митрополит Филарет (Дроздов). Святитель пишет в своем обращении, что, просматривая последние выпуски «Христианского чтения», он обнаружил целый ряд неточностей (всего 8), которые могут послужить поводом к соблазну христианских читателей. «По таковым местам, — заключает митрополит, — встречающимся в “Христианском чтении”, ни мало не подозревая ни сочинителей, ни издателей, ни цензоров в недостатке православия, но примечая некоторый недостаток точности и осторожности против согрешения в слове, при благонамеренной мысли, признал я долгом присяги предложить о сем на усмотрение Святейшего Синода, не признано ли будет нужным подтвердить цензуре о усилении внимания и осторожности, при рассмотрении сочинений» 48 . По рассмотрении дела Св. Синод поручил Комиссии духовных училищ сделать соответствующее внушение Санкт-Петербургскому духовно-цензурному комитету «о усилении впредь внимания и осторожности» 49 .

Что же касается ситуации в начале 1850-х гг., то здесь положение было несколько иным. И.А. Чистович вспоминал об этом времени как свидетель и очевидец: «Помним памятию очевидного свидетеля, как не один раз книжки «Христианского чтения», представленные, по напечатании и сброшюровании, К.С. Сербиновичу 50 , возвращаемы были с приказанием исключить ту или иную статью (почему-то такому цензурному остракизму подвергались чаще всего относящиеся к церковному праву статьи архимандрита Иоанна) и забракованная статья заменялась другою, а не то — книжка рассылалась с следами вырезанной статьи» 51 .

Такая чрезмерная ретивость была связана с тем, что в условиях напряжения политической ситуации в Европе (после революционных событий 1848 г.) и внутренней нестабильности в сфере светской и духовной цензуры был установлен своеобразный двойной контроль. 2 апреля 1848 г. в России был образован светский секретный цензурный комитет, так и называвшийся «Комитет 2 апреля», который осуществлял цензуру работы цензурных комитетов. Св. Синод спустя некоторое время, 4 апреля 1851 г., учредил свой секретный цензурный комитет, чтобы не подчиняться светскому. Дальше надо было активно работать, чтобы оправдать необходимость своего учреждения и существования. Поэтому вряд ли стоит удивляться такому пристальному вниманию к «Христианскому чтению» в указанное время. Ведь согласно колким замечаниям историка духовной цензуры в России А.Н. Котовича, при фактической скудости богословской литературы, синодальный комитет не мог иметь достаточного количества материала для занятий 52 , а свидетельствовать о своей бдительности перед вышестоящим начальством нужно было, вот и случался «цензурный остракизм».

В 1857 г. завершалось издание творений по литургике, поэтому Правление академии обратилось в Св. Синод с ходатайством «с начала будущего 1858 года во втором отделе помещать творения св. отцов, учителей и писателей Церкви, писанные в защиту христианства против язычников, иудеев и еретиков»53. На утверждение был представлен подробный список как предполагаемых авторов, так и их сочинений. Так, в частности, в перечень были включены следующие отцы и учителя церкви: св. Иустин Мученик (Apologiae duae), Татиан (Oratio contra gentes), Ириней Лионский (Libri quinque contra haereses), Климент Александрийский (Cohortatio ad gentes, Paedagogus, Stromata), Тертуллиан (Apologeticus), Ориген (Libri octo contra Celsum), Арнобий (Disputationum adversus gentes), Лак-танций (Institutionum dirinarum adversus gentes) и др. Всего в списке насчитывается 18 авторов и 52 сочинения54 .

Учитывая тот факт, что список был согласован и представлялся через митрополита Санкт-Петербургского Григория (Постникова), редакция могла надеяться на положительный исход дела. Однако решение Св. Синода (от 28 октября 1858 г.) на основании предложения и.д. обер-прокурора Св. Синода все того же Константина Степановича Сербиновича было следующим: «Предложить правлению академии: в следующем 1858 году в оба первые отдела означенного журнала помещать переводы творений св. Иоанна Златоустого, а в третьем, как и прежде, русские статьи различного духовно-нравственного содер-жания» 55 .

В результате того, что один из чиновников Св. Синода не пожелал сделать достоянием церковной общественности переводы сочинений отцов и учителей церкви первых четырех веков против ересей и расколов 56 , три части «Христианского чтения» могли быть сокращены до двух. Однако этому воспрепятствовал митрополит Григорий (Постников), который предложил редакции журнала и членам академической корпорации приступить к переводу византийских историков VIII – середины XIV вв.

Аргументируя выбор в пользу перевода историков поздневизантийского периода, отмечалось, что именно в это время произошло «отпадение латинян от единения с восточною Церковию; распространился свет Православия в зем- лях славянских; восточная Греческая Церковь претерпела многие весьма тяжкие испытания от ухищрений и козней латинян и от внешних врагов империи — от славян до обращения их к христианской вере, сарацин и турок»57.

На этот раз Св. Синод не стал возражать и 15 ноября 1857 г. утвердил программу переводов византийских историков. В академии был образован редакционный комитет, в состав которого вошли ректор академии, как главный редактор, и два его помощника — профессоры В.Н. Карпов и В.И. Долоцкий. В период с 1858 по 1863 гг. были переведены и изданы некоторые произведения таких авторов, как Никифор Вриений, Иоанн Киннам, Анна Комнина, Никита Хониат, Никифор Григора, Георгий Пахимер, Георгий Акрополит 58 .

На пользу византологии, помимо упомянутых членов редакционного комитета, трудились профессор церковной истории И.В. Чельцов, бакалавр патрологии П.И. Шалфеев, бакалавр греческого языка И.Е. Троицкий. Академическое издание византийских историков в русском переводе стало фактом знаменательным и знаковым. Считается, что академия оказала византологии большую услугу переводом и изданием в середине XIX в. лучших произведений византийской исторической литературы, имеющих весьма большое значение для внешней и особенно внутренней истории средневековой Византии, как гражданской, так и церковной.

Впоследствии профессор академии И.И. Соколов отмечал особую близость Петербургской академии именно к православному греческому Востоку: «В то время как академия Киевская стояла на страже интересов Православия, Московская сосредоточила свою деятельность на разработке внутренних церковно-богословских вопросов, возникавших в связи с общим ходом духовного просвещения в нашем Отечестве, в то время как академия Казанская выдвинула на первый план своей деятельности миссионерские задачи в отношении к иноверцам восточной Руси, — в это самое время академия Петербургская завязала сношения с учеными греческими и привлекла их, особенно на первых порах своей деятельности, к служению академической науке, посвятила свои научные силы и труды на специальное исследование истории православного греческого Востока и на разработку вопросов церковной византологи и неоэллинизма, принимала участие в сношениях Русской Церкви с автокефальными Церквами греческого Востока, и вообще всегда с живым интересом относилась и к прошлой истории, и к современному состоянию православного греческого Востока и находилась в постоянном церковно-научном с ним общении. Так в Петербургской академии создавалась особая эллинско-византологическая традиция, которая до некоторой степени характеризует деятельность этой академии сравнительно с историческим значением других русских академий»59.

Перевод византийских историков начался уже в период ректорства архимандрита Феофана (Говорова). Также в это время, с началом издания при Санкт-Петербургской духовной семинарии по инициативе митрополита Григория (Постникова) журнала «Духовная беседа» (1858 г.), в котором сообщались сведения о различных церковных событиях и правительственных распоряжениях, стали печататься небольшие новостные заметки и в «Христианском чтении».

Кроме того, именно с 1859 г. в журнале впервые стали появляться статьи с подписями авторов. До этого статьи и переводы публиковались без указания имени автора или переводчика. «“Что в имени тебе моем?” — говорили эти скромные труженики на расспросы любопытных, и, предлагая во всеобщее пользование лучшие плоды своего ума и сердца, сами навсегда скрывались от внешних взоров под покровом безымянности» 60 . Этот обычай держался долго, так что «с течением времени прекратилась возможность получить точное указание на имя автора той или другой статьи и особенно переводного труда. Знала только редакция, знали, правда, и многие современники, но из них редкие отмечали имена и оставляли их на память потомству» 61 . Впервые свою статью «Взгляд на новейший немецкий рационализм» подписал профессор И.Т. Осинин, вероятно под влиянием традиции, заимствованной им во время своей заграничной поездки. Впоследствии авторство многих анонимных статей было восстановлено 62 .

В период ректорства епископа Иоанникия (Руднева) в «Христианском чтении» с 1861 г. началась публикация переводов книг Ветхого Завета, которая продолжалась вплоть до 1871 г. 63

Епископ Иоанн (Соколов), при котором, по словам одного из биографов владыки, положение «Христианского чтения» улучшилось 64 , на посту ректора столичной академии в 1865 г. поднял очень острый и щекотливый вопрос – о собственнике академического журнала.

5 октября 1865 г. владыка обратился к членам профессорско-преподавательской корпорации по вопросу об академическом журнале. Было отмечено, что все административные и хозяйственные дела, связанные с изданием журнала, находись исключительно в ведении двух человек: ректора и казначея. Другими словами, журнал принадлежит академии, а не совету академии. По мнению владыки Иоанна, это противоречило тем принципам, на основании которых и был создан журнал в начале века. Обращаясь к делу конференции 1820 г. (№ 10), владыка сделал вывод, что журнал должен принадлежать собранию наставников академии – сотрудников редакции. И дальше преосвященный ректор заявил о том, что нашел полезным и даже необходимым «восстановить первоначальный, основной порядок дел по этому предмету: именно перенести заведывание делами и суммами «Христианского чтения» в конференцию академии» 65 .

Впоследствии, в начале XX в., другой ректор академии епископ Сергий (Страгородский), выполняя резолюцию митрополита Санкт-Петербургского Антония (Вадковского) от 7 октября 1902 г., подробно изучил вопрос о соб- ственнике академии и представил по этому поводу «обстоятельную историческую справку о порядке управления редакционными академическими делами, с выяснением того, как считать академические издания, суть ли они издания академии или издания корпорации профессоров»66.

С момента учреждения журнала в 1820 г. и вплоть до 1865 г. «Христианское чтение», по мнению епископа Сергия, было собственностью не издателей, а самой академии. И только в 1865 г. при преосвященном Иоанне был совершен первый официальный шаг к признанию журнала собственностью корпорации. В данном случае, в противовес мнению епископа Сергия можно привести то любопытное обстоятельство, что в период с 1826 по 1828 гг. журнал «Христианское чтение» выходил с подзаголовком: «Издаваемое обществом при Санкт-Петербургской духовной академии». Как бы то ни было, издание продолжало оставаться собственностью академии и после 1865 г., что видно хотя бы и из того, что главным и непременным редактором «Христианского чтения» по-прежнему являлся ректор академии.

Реальные изменения в этом вопросе происходят уже только после принятия нового академического устава 1869 г. Признание академического журнала собственностью корпорации окончательно утверждается только в 1870-х годах. С этих пор должность редактора становится выборной. Вплоть до 1902 г. редактор выбирался из числа профессоров академии сроком на пять лет (впрочем, как показала история, далеко не всегда это правило соблюдалось). Редактор отвечал перед его избирателями — собственниками издания 67 . С этого времени собрание наставников считало себя в праве распоряжаться даже редакционным капиталом. Для контроля над делами и финансовым состоянием редакции журнала совет академии периодически назначал ревизионную комиссию.

Таким образом, процесс по изменению собственника журнала начался при епископе Иоанне, а завершился при его приемнике протоиерее Иоанне Леонтьевиче Янышеве, единственном ректоре — белом священнике за всю историю дореволюционной Санкт-Петербургской духовной академии. При этом отец Иоанн занимал начальствующий пост дольше всех — с 1866 по 1883 гг.

К середине 1860-х гг. академический журнал «Христианское чтение», несмотря на свою активную переводческую деятельность, влачил полунищен-

Рис. 3. Профессор протоиерей Иоанн Леонтьевич Янышев, ректор СПбДА (1866–1883)

ское существование — «не было ни статей, ни денег» 68 . Оно и понятно, за окном было совершенно иное время.

Преобразования и реформы императора Александра II пробудили общественную мысль. Веяние свободы, требование перемен не могли не проникнуть и в церковную среду. После того, как в конце 1850-х гг. в Лейпциге было опубликовано «Описание сельского духовенства» священника Иоанна Беллюстина, церковное и светское общество заговорило о церковных проблемах69. Именно в это время «в духовенстве пробуждается живая мысль, в первую очередь, касающаяся обобщающей постановки проблем, постепенно вырисовываются пути их разрешения»70. В таких условиях для всех заинтересованных лиц необходима была медийная площадка для обсуждения насущных проблем и вопросов. «Христианское чтение» для этого явно не подходило.

В начале 1860-х гг. по всей России, но главным образом пока в Москве и Санкт-Петербурге, возникают новые периодические издания, отвечающие требования и вызовам времени. С 1860 г. в Москве начинают выходить «Православное обозрение» и «Душеполезное чтение», в Петербурге — «Духовная беседа» и «Странник», в Киеве — «Руководство для сельских пастырей» и «Труды Киевской духовной академии», в Казани еще с 1855 г. выпускается «Православный собеседник». Информация о религиозной жизни епархий собирается в епархиальных ведомостях, первые из которых вышли в 1860 г. в Ярославле. Всего в 1855–1875 гг. основано 19 церковных журналов и 4 газеты 71 .

Таким образом, к 60-м гг. XIX в., когда Россия переживала период реформ и преобразований, строгая научно-богословская тематика академического журнала стала уже маловостребованной. Как следствие, количество подписчиков «Христианского чтения» значительно уменьшилось, и все шло к закрытию издания.

Однако печатному органу Санкт-Петербургской академии существенно повезло, и почти упавшее знамя духовной журналистики в столичной академии подхватил в конце 60-х гг. именно ее ректор протоиерей Иоанн Янышев, благодаря инициативам которого журнал удалось не только сохранить, но и сделать актуальным и интересным для читателя. Так, в конце 1860-х – начале 1870-х гг. в «Христианском чтении» появляются новые рубрики, такие как «Обозрение внутренней жизни», «Вести с Востока», «Летопись заграничной жизни» и др., что, действительно, сделало академическое издание более востребованным в обществе.

Кроме того, в первой половине 1870-х гг. в издательской деятельности академии происходит целый ряд существенных изменений. Так, в 1871 г. ректор отец Иоанн Янышев, согласно собственному заявлению, был уволен в отпуск сроком на один год. Обязанности ректора было поручено выполнять профессору В.И. Долоцкому, который при этом отказался выполнять редакторские обязанности. В таких условиях Совет академии 27 сентября 1871 г. избрал на должность редактора журнала «Христианское чтение» профессора Ивана Васильевича Чельцова, который продолжил занимать этот пост и после возвращения протоиерея Иоанна Янышева из отпуска. Наконец, 13 мая 1874 г. на пост редактора был избран профессор Андрей Иванович Предтеченский. С этого времени должность редактора становится выборной, журнал «Христианское чтение» без каких бы то ни было внешних распоряжений переходит в собственность членов Совета. Избрание редактора академических изданий вплоть до 1910 г. проходило посредством тайного голосования на общем собрании наставников академии — собственников академических журналов.

Кроме того, с 1875 г. при академии был учрежден еще один журнал — «Церковный вестник». Согласно указу Св. Синода новый академический печатный орган выходил еженедельно, а «Христианское чтение» становилось ежемесячным к нему «Приложением». Первоначально, до 1881 г., редакция «Христианского чтения» была объединена с редакцией «Церковного вестника». Главным редактором продолжал оставаться профессор А.И. Предтеченский.

С 1881 г. редакции академических журналов были разделены. Редактором «Христианского чтения» был избран ординарный профессор Иван Егорович Троицкий, «Церковного вестника» — профессор Александр Львович Катан-ский. Первоначально именно редакторам журналов поручалась и цензура публикуемых статей. Однако с середины 1880-х гг. ситуация в области цензурного контроля существенно изменилась. Отныне главным цензором академических периодических органов становился ректор.

С 1875 г. «Христианское чтение» вновь приобрело форму сугубо научного издания, без каких бы то ни было новостных заметок и публицистических обзоров, которые печатались здесь с 1860-х гг.

Учитывая специфику сугубо научного издания, когда иногда приходилось публиковать не то, что актуально, а то, что просто-напросто имелось в наличии, приходится констатировать, что взгляды и предпочтения самого редактора практически никак не отражались на содержании журнала, если, конечно, он не переполнял издание собственными исследованиями. Тем не менее, во время своего десятилетнего (с 1881 по 1890 гг. включительно) редакторства Иван Егорович Троицкий, известный византинист, по словам одного из биографов профессора, сообщил «Христианскому чтению», «до некоторой степени, византологический оттенок, в том смысле, что и сам помещал в нем статьи преимущественно по истории греческой Церкви, и других сотрудников располагал

Рис. 4. Профессор Иван Егорович Троицкий, редактор «Христианского чтения» (1881–1890)

к занятиям этого рода, охотно давая на страницах журнала место для статей по византийской истории» 72 .

Во время редакторства И.Е. Троицкого, в 1888 г., «Церковный вестник», с выходом «Церковных ведомостей», перестал быть официальным органом Св. Синода, что привело к существенному сокращению числа подписчиков на «Церковный вестник», а вместе с ним — и на «Христианское чтение». Впрочем, несмотря на понесенные потери, тираж журнала в 1889 г. составил 2012 экзем-пляров73.

Ввиду этого, а также по целому ряду других причин, в 1893 г. после кратковременного редакторства Александра Ивановича Садова 74 (с 1 января 1891 по 31 декабря 1892гг. 75 ), обе редакции академических журналов были во второй раз объединены в одну. Объединенную редакцию возглавил известный издатель того времени профессор академии Александр Павлович Лопухин. Оба журнала под его редакцией выходили вплоть до 1902 г. включительно 76 .

Несмотря на критическое отношение к этому выбору Совета академии некоторых современников и сотрудников журнала, издательская деятельность А.П. Лопухина оказалась крайне успешной и привела к очередному коммерческому успеху академических изданий. К концу XIX в. тираж «Церковного вестника» вновь достиг докризисного уровня 1888 г. 77 , когда количество подписчиков доходило до 8000, а после 1888 — составило только около 2000. Этот потрясающий успех был связан в первую очередь с решением А.П. Лопухина приступить ко второму изданию творений святителя Иоанна Златоуста. Только на этот раз предлагалось перевести весь корпус сочинений святителя в полном объеме, а уже имеющиеся переводы отредактировать. Но главная новаторская

Рис. 5. Профессор Александр Павлович Лопухин, редактор «Христианского чтения» и «Церковного вестника» (1893–1902)

идея заключалась в том, что творения предлагались подписчикам академических журналов по более низкой цене в качестве приложения. Отдельно каждый том творений святителя стоил 3 рубля, в случае подписки на академические издания — всего 1 рубль.

Данный ход оказался весьма результативным и эффективным по двум причинам. Во-первых, академические журналы стали более популярными, и число подписчиков, действительно, увеличилось. С другой стороны, это стимули-

ТВОРЕН1Я

СВЯТАГО ОТЦА НАШЕГО Л*. ЦО.

1шна заиши

ApxienHCKona Константинопольскаго,

ВЪ РУССКОМЪ ПЕРЕВОДЪ.

Дб$а тй бей irdvxtov §vexa. ’Ajatqv.

Слава Богу за все. Аминь.

Св. I. Златоуст».

ТОМЪ ПЕРВЫЙ

ВЪ ДВУХЪ КНИГАХЪ. КНИГА ПЕРВАЯ съ изображешемъ сзятаго 1оанна Златоуста и его жизнеописан1емъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Ибдаюе С.-Петербургской Духовной Акадебки.

Рис. 6. Обложка первого тома перевода творений святителя Иоанна Златоуста на русский язык (1895 г.)

ровало переводческую деятельность профессоров академии, многие из которых приняли самое активное участие в реализации данного проекта.

То, что увеличение интереса к академическим изданиям было вызвано именно изданием сочинений святителя Иоанна Златоуста, свидетельствуют письма читателей, которые приходили в редакцию. Так, в 1898 г. на имя ректора академии пришло письмо некоего П.П. Романова из Самары: «Владыко свя-тый, до Вас предстоит великая просьба: читая у моих знакомых «Церковных вестник», я видел в объявлении, что в приложении к «Церковному вестнику» и «Христианскому чтению» издается полное собрание творений святого Иоанна

Златоустого за один рубль. Не имея средств выписывать оные журналы, чтобы получить творения, которые составили бы неоцененное богатство духовной пищи, а выписывать отдельно стоит тоже дорого – три рубля, имея горячее желание иметь у себя книги такого святителя, неоцененного учителя нашей святой православной вселенской Церкви, но не имея средств приобрести оные за вышеозначенную цену, я припадаю к стопам Вашим, святый Владыко, и прошу Вас ради Всевышнего Создателя и святого Иоанна Златоустого, не можете ли Вы походатайствовать в редакции «Церковного вестника» о высылке мне вышеозначенных книг Полного собрания творения св. И. Златоустого обоих томов за 1895 и 1896 годы по одному рублю за том — оба тома в четырех книгах за два рубля, за что премного буду вам благодарен и буду вспоминать вас, пока будут книги в руках» 78 .

В 1899 г. последний № 52 журнала «Церковного вестника» был посвящен 25-летию академического церковно-публицистического издания. В скором времени в редакцию стали поступать многочисленные поздравительные письма79, в одном из которых священник И. Сахаров из Симбирской губернии отмечал: «Вчера мною получен последний № 52, за 1899 г., где говорится, что с выходом этого номера «Церковного вестника» заканчивает 25-летие служения Церкви и Отечеству. К сонму многочисленных почитателей этого столь уважаемого журнала присоединяюсь и я со своим искренним желанием, чтобы «Церковный вестник» существовал еще многие годы с таким же блестящим успехом на пользу Церкви и в руководство нам, сельским священникам. С первого года священства, — в течение пяти лет, — я состою непрерывно читателем «Церковного вестника», и всегда оставался нынешнему юбиляру весьма благодарен за то, что кроме высшего наслаждения, получаемого от богословских статей, журнал давал мне столь много практических советов, которые за 5 лет в совокупности составили для меня целую школу. А за то, что почтенная редакция помогла мне за ничтожные деньги сделать в мою бедненькую церковную библиотеку такой вклад, как 5 томов творений св. Иоанна Златоустого, — я даже не нахожу и слов достойно отблагодарить высокого и неутомимого труженика для нас — редакцию «Церковного вестника». ‹…› Я кое-что и еще пробовал выписывать из журналов духовных, но лучше не видал, как “Церковный вестник”»80.

Однако в редакцию поступали не только поздравления, пожелания и просьбы. Так, в начале 1897 г. одна благотворительница, пожелавшая остаться неизвестной, через протоиерея Димитрия Лаврова из Москвы пожертвовала 5000 р. В следующем году поступил новый столь же щедрый дар. Эти пожертвования позволили редакции еще прежде окончания издания полного собрания творений святителя продавать удешевленные издания творений бедным приходам, а также частным лицам. В течение 10 лет — с 1897 по 1906 гг. — редакция выдала 1590 бесплатно и 1110 удешевленных томов творений на сумму 8100 руб. (пожертвовав со своей стороны 2700 руб.) 81 .

Перевод и издание творений именно святителя Иоанна Златоуста оказался одним из последних наиболее успешных коммерческих и научноисследовательских одновременно проектов редакции академических изданий. Впоследствии такого ажиотажа при издании творений других отцов и учителей Церкви больше не наблюдалась.

Опыт академической редакции, как оказалось, был не только успешным, но и заразительным. Так, в 1913 г. редакция журнала «Русский паломник» решила повторить успех «Церковного вестника» и «Христианского чтения» и объявила, что с 1914 г. приступает к изданию в качестве приложения творений святителя Иоанна Златоуста по более низкой цене, чем в редакции изданий СПбДА. Многие читатели «Церковного вестника» обратились в академию за разъяснением. Выяснилось, что, так как со времени первого (середины XIX в.) перевода творений Златоуста истекло 50 лет, то академия потеряла на него право собственности. Этим и решил воспользоваться «Русский паломник», правда, объявив не только о более низкой цене, но и о более высоком уровне перевода своего издания, что заведомо было ложью 82 .

Профессор А.П. Лопухин занимал редакторское кресло вплоть до конца 1902 г. С 1903 г. редакции академических журналов были вновь разделены, на этот раз навсегда. Также в 1902 г. были приняты новые правила «заведывания академическими журналами», согласно которым новый редактор избирался не на пять лет, а на три года. Новое избрание проходило за несколько месяцев до окончания срока действующего редактора, чтобы вновь избранный за оставшийся небольшой отрезок времени смог войти в курс редакционных дел83.

Новым редактором «Христианского чтения» с 1903 г. был избран профессор Петр Семенович Смирнов, который потом еще дважды избирался на пост редактора научного издания академии. Его редакторство, таким образом, продолжалось вплоть до 1911 г. включительно 84 .

При П.С. Смирнове в 1906 г. было завершено второе издание творений святителя Иоанна Златоуста в 12-ти томах. Учитывая этот факт, а также то обстоятельство, что в 1907 г. весь христианский мир праздновал 1500-летие со дня кончины свт. Иоанна Златоуста, на заседании совета академии 18 октября 1907 г. было принято решение почтить память святителя особым образом 85 .

Во время празднования памяти святителя 12 и 13 ноября 1907 г. за богослужением в академическом храме была устроена бесплатная раздача 1000 книжек «Избранных творений св. Иоанна Златоуста» (Изд. СПбДА, 1907). 13 ноября после Божественной Литургии в актовом зале академии состоялось торжественное собрание, на котором присутствовали митрополиты Московский и Киевский, а также обер-прокурор Св. Синода П.П. Извольский 86 . Профессоры

А.И. Пономарев, Н.И. Сагарда и протоиерей Сергий Соллертинский выступили с докладами, посвященными разным аспектам жизни и богословия святителя Иоанна Златоуста 87 .

Кроме того, в 1907 г. полное собрание творений святителя Иоанна Златоуста было преподнесено в качестве подарка императору Николаю II, который через митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Антония (Вадковско-го) ответил: «Академию благодарить» 88 . Примечательно, что эта благодарность прозвучала как раз в то время, когда в адрес духовной школы чаще можно было услышать только упреки и обвинения в либерализации и гапонизации.

После успешной реализации проекта по переводу трудов святителя Иоанна Златоуста, редакции академических журналов приступили к переводу и изданию полного собрания творений прп. Феодора Студита в двух томах. Творения были изданы за два года — с 1907 по 1908 гг. 89 В 1911–1912 гг. в качестве приложения был переведен и издан труд епископа Далматинско-Истрийского Никодима (Милаша) «Правила Православной Церкви с толкованиями».

С 1912 г. новым редактором «Христианского чтения» был избран профессор Николай Иванович Сагарда 90 , и переизбран в 1914 г. На заседании Совета академии в декабре 1917 г. на следующий 1918 г. он вновь был избран редакто-ром 91 , однако ввиду отсутствия материальных средств журнал больше не издавался.

При Н.И. Сагарде в 1913 г. редакция приступила к изданию полного собрания творений святого Иоанна Дамаскина. К сожалению, удалось выпустить только один том. Начавшаяся война и последующие революционные события не позволили завершить этот труд.

Что касается материальных средств редакции «Христианского чтения», то благодаря сохранившимся данным можно констатировать, что после успешного издания творений святителя Иоанна Златоуста, дела редакции в начале XX в. пошли на спад. Журнал, как минимум с 1906 г., становится убыточным.

За десятилетие с 1906 по 1915 г. издание «Христианского чтения» с 3200 экземпляров в 1906 г. сократилось до 1150 экземпляров в 1915 г. Число платных подписчиков с 2574 снизилось до 647, то есть уменьшилось практически в четыре раза. Число бесплатных подписчиков было также сокращено с 400 до 300. Доход, получаемый от подписки на журнал, в 1906 г., составил 10433 р., а расход по изданию — 14292 р. По мере сокращения издания, уменьшался как доход, так и расход, и в 1915 г. доход составил лишь 2665 р., а расход 9000 р. Всего же за 10 лет доход от журнала составил в 52437 р., а расход —в 106308 р., то есть превысил сумму прихода на 53871 р. 92

К сожалению, пока не удалось подобную обнаружить статистику, связанную с изданием «Церковного вестника». Ведь «Христианское чтение» и до этого времени часто издавалось в убыток, и редакциям удавалось держаться на плаву за счет доходов от подписки на «Церковный вестник». В силу того, что впоследствии один из журналов будет закрыт, можно предположить, что в начале XX в. и академический церковно-публицистический журнал «Церковный вестник» не приносил достаточной прибыли, чтобы покрыть все расходы по издательству научно-богословского «Христианского чтения».

Как бы то ни было, в 1913 г. совет академии выступил с ходатайством перед Св. Синодом о выделении ежегодно, начиная с 1914г., на издание «Христианского чтения» субсидии в объеме не менее 7000 руб. 93 Однако Св. Синод отказал «ввиду крайней ограниченности средств духовно-учебного капитала» 94 . Издание журналов было продолжено за счет накоплений прошлых лет.

Во второй половине 1915 г. Совет академии вынужден был констатировать, что в редакции больше нет никаких источников для продолжения своей деятельности. Сами же журналы себя больше не окупали. Для продолжения издательской деятельности академии были необходимы внешние вливания. С другой стороны, понимая, что Св. Синод вряд ли пойдет на финансирование сразу двух академических журналов, совет академии решился на ампутацию и отказался от «Церковного вестника» в пользу «Христианского чтения».

На основании проведенных подсчетов было выяснено, что для издания «Христианского чтения» ежегодно необходимо было затрачивать 6 тысяч рублей. С ходатайством об выделении именно такой суммы совет академии обратился через правящего архиерея митрополита Владимира (Богоявленского) в Св. Синод 95 .

Принимая во внимание, что количества подписчиков «Христианского чтения» было явно недостаточно для издания журнала, с другой стороны, признавая важность и необходимость продолжения издания «Христианского чтения», как научно-богословского академического органа и старейшего духовного журнала России, Св. Синод на этот раз постановил назначить на издание журнала в 1916 г. пособие в размере 6 тысяч рублей. Однако пособие было единовременным, то есть на следующий год необходимо было вновь изыскивать средства для продолжения деятельности.

Вместе с тем, Синод не ограничился простым выделением требуемой суммы, но и выступил с рекомендацией по улучшению содержания журнала. В синодальном указе, в частности, говорилось: «Сокращение числа подписчиков на «Христианское чтение» свидетельствует, что журнал, сделавшись специально научным академическим органом, отдалился от общества и его жизни, не разделяет его духовных нужд, не удовлетворяет его запросам, почему и потерял интерес для общества, между тем академический орган должен ближайшим образом связывать научно-богословские силы академии с общественною жизнию, отвечая на ее запросы и нужды и руководя ею с точки зрения христианских идеалов, выводов христианской науки и опыта христианской истории. И самые научные статьи журнала могли бы предназначаться не для ученых только специалистов, но иметь в виду всякого средне-образованного человека. Поручить преосвященному митрополиту Петроградскому предложить совету Императорской Петроградской духовной академии озаботиться таким подбором статей для журнала, которые, оставаясь строго научными, в то же время по своему содержанию и изложению были бы доступны не для специалистов только богословской науки, но и для православного христианского общества вообще, не чуждаясь отклика на современную жизнь в освещении ее с точки зрения православно-богословского ведения, при каковом условии журнал в самом себе может найти силы для продолжения существования»96.

Корпорация СПбДА в лице ректора епископа Анастасия (Александрова) и профессора И.Е. Евсеева пыталась объяснить еще и до этого постановления, что строго научная сторона «Христианского чтения» и популяризация научного знания — вещи несовместимые по определению. Можно или продолжать издавать журнал в строго научном ключе и потерять подписчиков, или популяризировать журнал, приобрести подписчиков, но потерять научность и сделать журнал второго, более низшего уровня 97 . Епископ Анастасий также указывал, что научные сборники российских университетов, так называемые «Ученые записки», издавались на специальные суммы университета, а не на средства подписчиков. Это позволяло университетам заниматься строгой наукой, а не ее популяризацией ради выживания.

Несмотря на указанные трудности, журнал продолжал еще выходить в течение 1916–1917 гг. И только в 1918 г. редакция «Христианского чтения» была вынуждена прекратить свою деятельность из-за отсутствия средств. Впрочем, свою деятельность, по той же причине, прекратила и сама академия.

1917 г. стал последним годом издания «Христианского чтения» в истории дореволюционной Санкт-Петербургской духовной академии. До столетнего юбилея журнала оставалось всего 3 года.

В течение всего дореволюционного периода журнал издавался с 1821 по 1874 гг. и с 1897 по 1916 гг. включительно ежемесячно, с 1875 по 1896 гг. — один раз в два месяца. С 1821 по 1847 гг. все ежемесячные журналы прошивались в 4 тома по три номера в каждом. Каждый том имел свое оглавление и свою нумерацию. С 1848 по 1917 гг. номера прошивались всего лишь в два тома. Исключение составили лишь издания за 1863–1864 и 1872–1874 гг., когда номера журнала прошивались в 3 тома по четыре номера в каждом 98 . Таким образом, за весь период издания с 1821 по 1917 г. всего было выпущено 248 томов журнала. Общий объем страниц только с 1821 по 1895 гг. составил «не менее ста

Основ. 1821 г. Годъ XCVIL

MIME ПЕШЕ.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ .ЖУРНАЛЪ, ИЗДАВАЕМЫЙ ПРИ

ПЕТРОГРАДСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕШИ.

НОЛЬ—ДЕКАБРЬ.

СОДЕРЖАШЕ.

I. Искуплеше и искупитель по Евр. II. Профессора Н. Н. Г л у б о к о в с к а г о....... 247—342

П. Прежнее ГПЗУКЧ и новое ГН^”П второй части книги пр. Иса1и. Проф. -прот. А. В. Петровскаго. 343—361

См. стр. 4-ю обложки.

ПЕТРОГРАДЪ.

Сг нодальная Т и по гра фiя.

Рис. 7. Обложка последнего дореволюционного номера журнала «Христианское чтение» (1917 г.)

пятидесяти тысяч страниц» 99 . Общее количество статей за весь период издания превысило 5200, а, учитывая тот факт, что некоторые статьи были настолько велики по объему, что редакция печатала их в нескольких номерах (иногда в течение целого года), то тогда счет публикаций превышает шесть тысяч 100 .

Начиная с 1848 г. и вплоть до последнего года издания «Христианское чтение» выходило с приложениями. Это были не только переводы святоотеческих творений. Так, с 1879 по 1880 гг. в качестве приложения выходила работа И.С. Якимова «Толкование на книгу пророка Иеремии», с 1883 по 1895 гг. — того же И.С. Якимова «Толкование на книгу пророка Исаии». Заведующий академической библиотекой А.С. Родосский в качестве приложений к «Христианскому чтению» выпустил несколько своих работ: с 1884 по 1898 гг. — «Описание старопечатных и церковно-славянских книг, хранящихся в библиотеке Санкт-Петербургской духовной академии» (2 вып.); с 1887 по 1888 гг. — «Каталог книг печатных и рукописных библиотеки профессора Матеи, купленных комиссиею духовных училищ для библиотеки Санкт-Петербургской духовной академии»; с 1895 по 1899 гг. — «Описание книг гражданской печати XVIII столетия, хранящихся в библиотеке Санкт-Петербургской духовной академии». Начиная с 1906 г. в качестве приложения к академическому журналу публиковались, отредактированные профессором А.И. Бриллиантовым, «Лекции по истории древней церкви» профессора В.В. Болотова. Кроме того, с 1870 по 1915 гг. приложением к академическому печатному органу выходили «Журналы (протоколы) заседаний Совета Санкт-Петербургской духовной академии» за 1869–1879 – 1914–1915 учебные годы.

Перечислять наиболее важные статьи, опубликованные в «Христианском чтении», нет никакого смысла, так как их огромное количество. Каждая область богословского знания нашла в журнале свое отражение. Если первоначальная программа включала в себя только семь пунктов, то уже ко второй половине XIX в. количество пунктов в систематических указателях превышало полутора десятка, причем некоторые пункты в свою очередь еще делились на несколько разделов.

Так, последний дореволюционный систематический указатель включал в себя следующие разделы:

-

• Священное Писание.

-

• Библейская история и вспомогательные науки.

-

• Патрология и древняя церковная литература.

-

• Церковная история.

-

• Введение в круг богословских наук.

-

• Догматическое богословие.

-

• Нравственное богословие.

-

• Гомилетика.

-

• Литургика и церковная археология.

-

• Церковное право и пастырское богословие.

-

• Философия и психология.

-

• Педагогика.

-

• Словесность. История литературы русской и иностранной. Памятники древней письменности.

-

• Гражданская история всеобщая и русская. Этнография.

-

• Языкознание.

-

• Статьи, касавшиеся современной жизни.

-

• Библиография 101 .

Особенно объемным является раздел «Церковная история», в котором были выделены еще четыре параграфа:

-

§ 1. Общая:

-

а) История церкви до IX в. и история христианского Востока.

-

б) История католичества и протестантства (и разбор западных исповеданий).

-

§ 2. История славянских Церквей.

-

§ 3. Русская церковная история:

-

а) Материалы.

-

б) Статьи по русской церковной истории.

-

§ 4. История и обличение русского раскола:

-

а) Раскол старообрядчества.

-

б) Мистические и рационалистические секты.

Исторический раздел оказался самым объемным — из 230 столбцов указателя он занял практически 40. Самым небольшим разделом было «Языкознание» — всего 13 статей 102 .

В журнале публиковались статьи не только профессоров и наставников академии, но и сторонних лиц, интересовавшихся богословской наукой, выпускников академии, соискателей научных богословских степеней и т.д.

Начиная с середины XIX в., когда русская богословская наука начинает набирать обороты, и особенно после принятия академического устава 1869 г., статьи, размещаемые в «Христианском чтении» становятся все более качественными именно в научном отношении. Многие публикации конца XIX – начала XX вв. до сих пор не потеряли своего научного значения. Так, например, статьи профессоров А.П. Лопухина 103 , А.С. Родосского 104 , Н.Н. Глубоковского 105 , посвященные истории Санкт-Петербургской духовной академии, были написаны на основании материалов академического архива, тех самых материалов, многие из которых безвозвратно потеряны в 1918–1919 гг. От всего объема архива дореволюционной академии до настоящего времени дошла только небольшая часть, хранящаяся в Центральном государственном историческом архиве

Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб. Фонды 277, 2182) и Отделе рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ. Фонды 91, 102, 194, 558, 573, 574, 1179 и др.). Поэтому некоторые сведения, указанные в данных статьях, со ссылками на утраченные материалы дореволюционного академического архива, помогают реконструировать последовательность тех или иных событий в жизни столичной высшей богословской школы в XIX веке.

Конечно, некоторые статьи устарели, например, по библеистике, особенно после многочисленных археологических открытий XX в. Но и эти материалы, как и многие другие, представляют собой огромный интерес теперь уже как памятник русской богословской мысли XIX – начала XX вв.

Список литературы Периодические издания Санкт-Петербургской духовной академии (1821–1917): к 190-летию журнала «Христианское чтение»

- Оп. 138. Д. 1884. О порядке издания в 1858 году при С.-Петербургской духовной академии журнала «Христианского чтения».

- Оп. 200. Отд. 1. Ст. 2. Д. 524. О назначении 6 тысяч руб. на издание жур-нала «Христианское чтение» при Петроградской духовной академии.Ф. 807. Санкт-Петербургский духовный цензурный комитет.

- Оп. 1. Д. 62. О ежемесячном издании журнала под названием «Христиан-ское чтение».

- Оп. 1. Д. 63. О присылке из Внутреннего академического правления эк-земпляров журнала «Христианского чтения» для Цензурного комитета и для рассылки в разные места.

- Оп. 1. Д. 361. О разрешение выпуска напечатанного журнала «Христиан-ское чтение», 1830 г.

- Оп. 1. Д. 562. О разрешении к печати журнала «Христианское чтение» в 1835 г.

- Оп. 2. Д. 869. О разрешении к печати статей для журнала «Христианское чтение» на 1841 г.Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ).Ф. 194. Профессор Н.Н. Глубоковский.

- Оп. 2. Д. 6. Комиссия по пересмотру правил о вознаграждении редакто-ров, зав. конторою и сотрудников академических журналов. Представле-ние в общее собрание гг. наставников СПбДА, собственников журн. «Цер-ковный вестник» и «Христианское чтение».

- Оп. 2. Д. 7. Глубоковский Н.Н. Особое мнение по редакционным делам, представленное ректору СПДА Епископу Ямбургскому Сергию.Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб.) Ф. 227. Санкт-Петербургская духовная академия.

- Оп. 1. Д. 3275. Об издании журналов «Церковный вестник» и «Христиан-ское чтение».

- Оп. 1. Д. 3871. Журналы собраний совета академии за 1917 г.Ф. 2182. Профессор И.Е. Троицкий.

- Оп. 1. Д. 1. Дневник И.Е. Троицкого. 1890 г. Октябрь -декабрь.

- Евсевий (Орлинский), архиеп. Письма ректора Петербургской духовной академии, еп. Евсевия, к А.В. Горскому (1847-1850 гг.)//Прибавления к Творениям св. отцов. 1886. Ч. 37. Кн. 2. С. 699-855 (1-я пагин.).

- Журналы заседаний Совета Санкт-Петербургской духовной академии за 1889-1890 уч. год. СПб.: Типография А. Катанского и Кº, 1894. 367 с.

- Журналы заседаний Совета Санкт-Петербургской духовной академии за 1890-1891 уч. год. СПб.: Товарищество «Печатня С.П.Яковлева», 1896. 281 с.

- Журналы заседаний Совета Санкт-Петербургской духовной академии за 1902-1903 уч. год. СПб.: Типография М. Меркушева, 1903. 362 с., VIIIс.

- Журналы заседаний Совета Санкт-Петербургской духовной академии за 1905-1906 уч. год. СПб.: Типография М. Меркушева, 1906. 334 с.

- Журналы заседаний Совета Санкт-Петербургской духовной академии за 1907-1908 уч. год. СПб.: Типография М. Меркушева, 1908. 347 с.

- Журналы заседаний Совета Санкт-Петербургской духовной академии за 1908-1909 уч. год. СПб.: Типография М. Меркушева, 1909. 440 с.

- Журналы заседаний Совета Санкт-Петербургской духовной академии за 1911-1912 учебный год. СПб.: Типография М. Меркушева, 1912. 408 с.

- Журналы заседаний Совета Санкт-Петербургской духовной академии за 1913-1914 уч. год. Петроград: Типография М. Меркушева, 1916. 619 с.

- Журналы заседаний Совета Императорской Петроградской духовной ака-демии за 1914-1915 уч.год. Пг.: Типография М. Меркушева, 1916.

- Извлечение из отчета обер-прокурора Святейшего Синода за 1847 г. Сб.: Синод. тип., 1848. 97 с., 105 с., III c.

- XXV-летняя годовщина «Церковного вестника»//Церковный вестник. 1900. № 1. Стб. 12-15.

- Андреев Г.Л. Христианская периодическая печать на русском языке 1801-1917 гг. Библиографический указатель. Т. II. Н-Я. New York, 1998.

- Влияние мистицизма на русскую церковно-богословскую литературу в первой четверти XIX столетия//Странник. 1915. Июль. С. 834-856, Ав-густ-сентябрь. С. 961-986, Октябрь. С. 1151-1168.

- Главные деятели в истории «Церковного вестника»//Церковный вестник. 1899. № 52. Стб. 1877-1895.

- Глубоковский Н.Н. Преосвященный Евсевий (Орлинский), архиепископ могилевский, бывший ректор (1847-1850 гг.) С.-Петербургской духов-ной академии//Христианское чтение. 1909. № 10. С. 1332-1351; № 11.С. 1459-1482.

- Дионисий (Шленов), игум. Периодические издания Московской духовной академии: дореволюционные период//Московской духовной академии 325 лет: Юбилейный сборник статей в 2-х томах. Том 1. Книга 2: Исто-рия Московской духовной академии. 1685-1995. М.: Московская духов-ная академия, М.: Нео-ТекПро, 2010. С. 141-163.

- Евсеев И.Е. Записка о научном издании славянского перевода Биб-лии и проект означенного издания//Журналы заседаний Совета Санкт-Петербургской духовной академии за 1911-1912 уч. г. СПб., 1912.С. 54-76.

- Еще отголоски по поводу XXV летней годовщины «Церковного вестника»//Церковный вестник. 1900. № 3. Стб. 101-102.

- Жажда духовная и один из способов к ее удовлетворению//Церковный вестник. 1898. № 50. Стб. 1648-1649.

- К 25-летию «Церковного вестника»//Церковный вестник. 1900. № 2. Стб. 65-66.

- Катанский А.Л. О наших отеческих творениях и о нашем духовном про-свещении//Церковный вестник. 1889. № 10. С. 178-180.