Периоды усиления эрозионных процессов при освоении целинных и залежных земель на юге Средней Сибири

Автор: Чебочаков Е.Я., Шапошников Г.М., Идимешев Н.В., Муртаев В.Н.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 3, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель исследований - анализ эффективности освое-ния целинных и залежных земель в XX и начале XXI века в Республике Хакасия, его влияния на производство сельскохозяйственной продукции, проявление и разви-тие эрозионных процессов. Динамику посевных площа-дей сельскохозяйственных культур и валовый сбор зер-на определяли по данным отчетов Министерства сель-ского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия. Выявлены периоды наибольшего освоения целинных и залежных земель, посевных площадей сельскохозяйст-венных культур и проявления эрозионных процессов в указанное время. При выполнении исследований приме- няли статистические и графические методы анализа. Результаты исследований показали, что в степной зоне Республики Хакасия, расположенной на юге Сред-ней Сибири, отмечаются три периода массового освое-ния целинных и залежных земель, которые имеют по-ложительные и негативные последствия. Освоение новых земель в первом периоде (1930-1940 гг.) привело к увеличению посевных площадей сельскохозяйствен-ных культур и деградации почв, во втором периоде (1954-1963 гг.) в условиях общественной собственно-сти способствовало увеличению валового производст-ва в 2,1 раза, проявлению и сильнейшему развитию эро-зионных процессов. Третий современный период (в на-чале XXI века - 2006-2017 гг.) их освоения в условиях частной собственности отличается приходом непод-готовленных кадров (землепользователей, фермеров), отсутствием противоэрозионной техники и началом проявления ветровой эрозии. Потенциальная опасность деградации почв очень большая. Необходимы срочные меры по защите почв от эрозии, а для этого требует-ся подготовка квалифицированных специалистов.

Земледелие, целина, залежь, ос-воение, эрозия, республика хакасия

Короткий адрес: https://sciup.org/140224399

IDR: 140224399 | УДК: 631/635

Текст научной статьи Периоды усиления эрозионных процессов при освоении целинных и залежных земель на юге Средней Сибири

Введение. На современном этапе развития сельскохозяйственного производства одной из главных задач является оптимизация использования земельных ресурсов, выбор методов, обеспечивающих стабильность функционирования агроландшафтов в соответствии с их природными свойствами [1–4].

В программе технологической модернизации земледелия, разработанной академиком В.И. Кирюшиным, первоочередной задачей ставится увеличение производства зерна. При этом крупным резервом для него считается освоение переложно-залежных земель, заброшенных в период аграрной реформы. Однако это мероприятие не должно превращаться в кампанию, тем более что среди залежей довольно много маргинальных земель [2].

В Республике Хакасия, Республике Тыва и южных районах Красноярского края, расположенных в засушливых степных условиях юга Средней Сибири, значительная часть пашни в период аграрной реформы оставлена под залежь. Площадь залежных земель составляет на юге Средней Сибири более 1 млн га [5].

Это касается, в первую очередь, пахотных земель, подверженных ветровой и водной эрозии, оставленных под залежь в сложных социально-экономических условиях в годы реформы.

Цель исследований : анализ эффективности освоения целинных и залежных земель в XX и начале XXI веков в Республике Хакасия, его влияния на производство сельскохозяйственной продукции, проявление и развитие эрозионных процессов.

Объекты и методы исследований . Объектом исследований являются целинные и залежные земли Республики Хакасия, расположенной на юге Средней Сибири. Динамику посевных площадей сельскохозяйственных культур и валовый сбор зерна определяли по данным отчетов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия. Выявлены периоды наибольшего освоения целинных и залежных земель, посевных площадей сельскохозяйственных культур и проявления эрозионных процессов в XX и начале XXI в. При выполнении исследований применяли статистические и графические методы анализа.

Результаты исследований и их обсуждение . Земледелие в начале XXI столетия в засушливых степных агроландшафтных районах Республики Хакасия, расположенной на юге Средней Сибири, развивается в сложных социально-экономических условиях.

Для эффективного ведения сельскохозяйственного производства необходимо совершенствовать систему земледелия. По мнению академика А.И. Кирюшина [2], современные тенденции развития земледелия связаны с ориентацией на приоритет сохранения природы во избежание экологической катастрофы.

Вопрос о системе земледелия и ветровой эрозии в Республике Хакасия тесно связан с социальноэкономическими и природными условиями.

В Республике Хакасия, Тыва и южных районах Красноярского края отмечается несколько периодов освоения целинных, залежных земель и сильного проявления ветровой эрозии (дефляции).

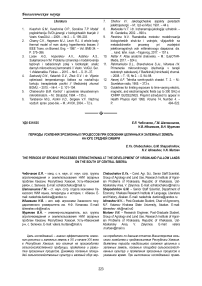

К первому периоду следует отнести 30-е гг. XX в. Так, в 1930 г. посевные площади сельскохозяйственных культур составляли всего 28 тыс. га. С улучшением социальноэкономических условий к 1940 г. они увеличились за счет освоения новых земель почти в 9 раз (рис. 1).

Рис. 1. Увеличение посевных площадей сельскохозяйственных культур при освоении залежных земель в Республике Хакасия, периоды усиления эрозионных процессов и экологические последствия (при составлении в работе использованы статистические сборники территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Хакасия)

Уже через несколько лет известный почвовед Н.Д. Градобоев [6] отмечает, что ветры на распаханных землях степной зоны Хакасии наносят ущерб сельскому хозяйству, химические анализы показали сильное обеднение гумусом, азотом, фосфором и уменьшение мощности перегнойного слоя (на 5 см меньше, чем у целинных почв). Следует отметить, что технология возделывания сельскохозяйственных культур была примитивная. Тем не менее ветровая эрозия сильно проявлялась.

Геолог Л.В. Громов это объясняет тем [7], что вследствие особенностей своего географического положения, геоморфологических и прочих отличий от остальных частей Сибири Минусинская впадина имеет особый ветровой режим, обусловленный некоторыми, постоянно действующими физико-климатическими факторами.

Ветры усиливают иссушение воздуха и почв и способствуют, в совокупности с другими факторами, развитию пустыни на некоторых территориях. Среднегодовая скорость ветра в Хакасии составляет 2,6–3,2 м/с, но временами скорость ветра, особенно в степной части, достигает 20 и даже 30–35 м/с. В таких случаях движение частиц в воздухе усиливается настолько, что происходит образование пылевых бурь, во время которых высота пылевого столба достигает иногда 1,5–2,0 км.

Ко второму периоду следует отнести 1954–1963 гг. освоения целинных и залежных земель.

Н.В. Орловский с соавторами отмечают [8], что зима 1962–1963 гг. была в районах Минусинских котловин очень малоснежной и ветреной («черные бури»). Только в мае Хакасской метеостанцией отмечено 11 дней с пыль- ными бурями и 2 дня – поземкой. Особо тяжелые последствия принесла пыльная буря, продолжавшаяся три дня (9–11 мая, когда скорость ветра временами достигала до 35–40 м/с). Плодородная тонкопылеватая и илистая часть почв, вынесенная из степных котловин, отлагалась на склонах Западного Саяна.

В результате этих пыльных бурь площадь развеянных земель в Хакасии резко возросла, особенно по категориям сильно- и среднеэродированных, засыпано песком около 140 км оросительных каналов, в лесополосах не-продуваемой конструкции образовались барханы высотой до 2 м. Во многих совхозах вынесено ветрами по 2-3 см пахотного слоя [8].

Разработанный и внедренный почвозащитный комплекс на площади почти 500 тыс. га пашни приостановил деградацию почв. Однако при распашке полос вновь проявляется ветровая эрозия. Вот как отмечает такой случай Е.М. Любцова (1989). Наиболее активно эоловые процессы протекали весной 1988 г. За апрель-май было зарегистрировано 14 пыльных бурь и поземков, самая сильная – 18 апреля, продолжительностью 9 часов со скоростью ветра 25–28 м/с. В результате заповедный участок степи между пашнями (600×200 м) был занесен мелкоземом слоем 8–10 см. Причем, у преград мощность наносов увеличивалась до 25 см [9].

По данным генеральной схемы противоэрозионных мероприятий, площадь пашни, подверженной эрозии на юге Средней Сибири после второго периода массового освоения целинных и залежных земель, значительно увеличилась (табл.).

Площадь пашни, подверженной эрозии на юге Средней Сибири, тыс. га* [11–13]

|

Год |

Всего пашни |

В том числе |

|||

|

Эродированная |

Дефлированная |

Эродированная (смытые) |

Совместная ветровая и водная |

||

|

Республика Хакасия |

|||||

|

1973 |

708,1 |

592,1 83,6 |

430,8 72,7 |

12,2 2,1 |

149,1 25,2 |

|

1981 |

726,6 |

670,9 92,3 |

390,3 58,2 |

20,2 3,0 |

260,4 38,8 |

|

1990 |

726,8 |

599,7 77,0 |

301,5 50,3 |

68,4 11,4 |

229,8 38,3 |

|

Республика Тыва |

|||||

|

1979 |

444,1 |

370,8 83,5 |

342,9 92,5 |

16,8 4,5 |

11,1 3,0 |

|

Южные районы Красноярского края |

|||||

|

1998 |

1345,6 |

738,0 54,9 |

465,1 63,2 |

139,9 19,0 |

139,0 18,8 |

* В числителе - т/га, в знаменателе - % [10-12].

Площадь пашни, подверженной дефляции после освоения целинных и залежных земель в середине XX столетия, составляет в Республике Хакасия 72,2 %; Республике Тыва – 92,5; южных районах Красноярского края – 63,2 %.

В разработке противоэрозионных приемов в стране, в том числе на юге Средней Сибири, принимали участие многие научно-исследовательские институты под руководством академика А.И. Бараева, а внедрению – высококвалифицированные кадры, агрономы, технологи. В стране были организованы конструкторские бюро и заводы по выпуску почвозащитных орудий (плоскорезов), стерневых сеялок.

Реформа 90-х гг. XX столетия и обусловленный ею переход к частной собственности полностью изменили систему ведения агропромышленного комплекса в засушливых степных районах юга Средней Сибири. Площадь пашни уменьшилась в 2-3 раза, она переведена в залежь. В результате этого пыльные бури прекратились.

Третий период . В начале XXI в. начинается повторное освоение залежных земель. В последние годы в Республике Хакасия освоено более 140 тыс. га таких земель. Однако в отличие от предыдущего (1954–1963 гг.) современный период освоения их проводится в совершено других социально-экономических условиях. Он характеризуется:

– сложными социально-экономическими условиями в аграрном секторе, переходом от общественной к частной собственности земли;

– многоукладностью, одновременным существованием разных категорий сельскохозяйственных организаций (крупных, средних, мелких и хозяйств населения), имеющих свои особенности;

– отсутствием квалифицированных руководителей на всех уровнях, специалистов (агрономов);

– нарушением разработанных технологий возделывания сельскохозяйственных культур;

– применением в средних и мелких сельскохозяйственных предприятиях устаревшей техники;

– скоплением животных вокруг населенных пунктов, деградацией почвенного и растительного покрова;

– отсутствием желания, понимания и ответственности за потерю плодородия почвы, ее защиты от ветровой эрозии;

– отсутствием контроля по охране окружающей среды и почвы со стороны соответствующих органов Россельхознадзора;

– бурным развитием угольной промышленности и переносом мелкозема на сельскохозяйственные угодья.

Распашка полей сплошными массивами вновь приводит к деградации почв (рис. 2, 3).

Метеорологическая станция «Хакасская» отметила в 2015 и 2016 гг. по одной пыльной буре, «Бея» в 2014 г. – одну.

Потенциальная опасность разрушения почв очень большая. Необходимы срочные меры по охране почв и окружающей среды.

Таким образом, освоение целинных и залежных земель в степной зоне Хакасии, расположенной на юге Средней Сибири, позволило увеличить производство сельскохозяйственной продукции. Так, если в 1951– 1955 гг. Хакасия ежегодно сдавала государству 139,9 тыс. т зерна, то в 1956–1960 гг. (второй период) – уже 284,5 тыс. т зерна, или в 2,1 раза больше [14]. При третьем периоде освоения залежных земель (2011–2016 гг.) с 2006–2010 по 2011–2016 гг. производство зерна увеличилось в 1,5 раза.

Однако освоение целинных и залежных земель (в середине XX в.) имело и отрицательные последствия. Распашка малопродуктивных почв привела во втором периоде к интенсивному развитию ветровой эрозии и снижению плодородия на площади 150 тыс. га [14].

Повторное освоение залежных земель в начале XXI в. в новых социально-экономических условиях сопровождается третьим периодом проявления деградации почв.

Рис. 2. Начало пыльной бури. Ширинская степь, 2012 г.

Рис. 3. Отложение мелкозема слоями в сугробе за лесополосой. Зимняя эрозия. Бейская предгорная степь. Март 2017 г.

Выводы. Таким образом, в степной зоне Республики Хакасия, расположенной на юге Средней Сибири, отмечаются три периода массового освоения целинных и залежных земель, которые имеют положительные и негативные последствия. Освоение новых земель в первом периоде (1930–1940 гг.) привело к увеличению посевных площадей сельскохозяйственных культур и деградации почв, во втором периоде (1954–1963 гг.) в условиях обще- ственной собственности способствовало увеличению валового производства в 2,1 раза, проявлению и сильнейшему развитию эрозионных процессов.

Третий современный период (в начале XXI в.) освоения новых земель в условиях частной собственности отличается приходом неподготовленных кадров (землепользователей, фермеров), отсутствием противоэрозион- ной техники и началом проявления ветровой эрозии. Потенциальная опасность деградации почв очень большая.

Необходимы срочные меры по защите почв от эрозии, а для этого – подготовка квалифицированных специалистов.

Список литературы Периоды усиления эрозионных процессов при освоении целинных и залежных земель на юге Средней Сибири

- Агроэкологическая оценка земель, проектирование адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий: метод. руководство//под ред. В.И. Кирюшина, А.Л. Иванова. -М.: Росинформагротех, 2005. -784 с.

- Кирюшин В.И. Технологическая модернизация земледелия России: предпосылки и условия//Земледелие. -2015. -№ 6. -С. 6-10.

- Кирюшин В.И. Методика разработки адаптивно-ландшафтного систем земледелия и технологий возделывания с.-х. культур. -М., 1995. -81 с.

- Черкасов Г.Н. Адаптивно-ландшафтные системы земледелия -средство управления режимами функционирования агроландшафтов/Адаптивно-ландшафтные системы земледелия -основа функционирования агроландшафтов. -Курск, 2016. -С. 3-7.

- Савостьянов В.К. Консервация земель как способ предотвращения их дальнейшей деградации и про-движения к устойчивому развитию//Сиб. Вестник с-х наук. -2003. -№ 2. -С. 96-98.

- Громов Л.В. Ветровая эрозия и методы борьбы с ней в Хакасии//Природные условия и сельское хозяйство Хакасской автономной области. -М., 1959. -С. 48-57.

- Градобоев Н.Д. Природные условия и почвенный покров левобережной части Минусинской впадины//Почвы Минусинской впадины. -М., 1954. -С. 7-183.

- Орловский Н.В., Крупкин П.И., Польский М.Н. и др. Эрозия почв в районах Минусинской впадины и борьба с нею (советы работникам сельского хозяйства). -Красноярск, 1963. -69 с.

- Любцова Е.М. Дефляция в Койбальской степи//Предотвращение дефляции на мелиорируемых почвах Сибири: тез. докл. науч. конф., посвящ. 90-летию Н.В. Орловского. -Абакан, 1989. -С. 48-49.

- Генеральная схема противоэрозионных мероприятий Красноярского края. -Красноярск, 1973.

- Генеральная схема противоэрозионных мероприятий. -Красноярск, 1983.

- Субрегиональная национальная программа действий по борьбе с опустыниванием для юга Средней Сибири Российской Федерации/под ред. В.К. Савостьянова. -Абакан, 2000. -295 с.

- Чебочаков Е.Я., Шапошников Г.М., Муртаев В.Н. и др. Эффективность освоения залежных земель в Республике Хакасия (на примере ООО «Целиное»)//Вестн. КрасГАУ. -2017. -№ 4. -С. 38-43.

- Шекшеев А.П. Целинная эпопея в Хакасии и ее герои//Целина и социально-экономическое развитие Хакасии: Хакасия в XX веке: хозяйственное и социальное развитие. -Абакан, 1995. -С. 19-139.