Перипротезные переломы бедра при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава (алгоритм профилактики)

Автор: Шестерня Николай Андреевич, Лазарев Анатолий Федорович, Иванников Сергей Викторович, Жарова Татьяна Альбертовна, Солод Эдуард Иванович, Абдул Абдель-Малик

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2 (18), 2016 года.

Бесплатный доступ

Сопутствующие системные заболевания, приводящие к снижению прочности кости, а также деформации и дефекты проксимального отдела бедра увеличивают риск перипротезного перелома. Для предупреждения интраоперационных перипротезных переломов необходимо тщательное предоперационное планирование, бережное отношение к кости во время обработки костномозгового канала и имплантации бедренного компонента. «Ванкуверская» классификация Duncan и Masri (1995) позволяет точно оценить степень тяжести перипротезного перелома и выбрать способ лечения. В нашем клиническом материале преобладали перипротезные переломы типа А и В.

Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава, перипротезные переломы, коксартроз, переломы шейки бедра, аваскуляр-ный некроз головки бедренной кости, профилактика осложнений эндопротезирования

Короткий адрес: https://sciup.org/142211411

IDR: 142211411

Текст научной статьи Перипротезные переломы бедра при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава (алгоритм профилактики)

Перипротезные переломы – одно из наиболее частых осложнений эндопротезирования. По частоте они уступают только позднему расшатыванию компонентов сустава, составляя от 0,7 до 11% после первичных операций и 4-25% после ревизий [4, 7, 8,]. Mallory T.H., Kraus T.J., Vaugh B.K. указывали на несостоятельность имплантата, как на основную причину перипро-тезных переломов бедра [9]. К ним относят разрушения кости в зоне компонентов эндопротеза, возникающие интраоперационно или в любое время после операции. Важно учитывать, что присутствие внутри костномозгового канала имплантата представляет серьезную проблему для консолидации [1–3, 5, 6].

Цель исследования

Уточнить механизмы возникновения перипротезных переломов и разработать алгоритм предупреждения и лечения подобных осложнений.

Материалы и методы

В таблице 1 представлено распределение пациентов в зависимости от первичного диагноза.

На первом месте стоит диспластический коксартроз (25,3%). Двусторонее поражение имелось у 18 пациентов (генез заболевания связан в основном с дисплазией и аваскулярным не- крозом). Следует также заметить, что посттравматический коксартроз занимает существенное место(21,7%). По поводу диспластического коксартроза произведено 112 операций, посттравматического коксартроза - 96, аваскулярного некроза головки бедра - 80, идиопатического коксартроза - 63, перелома шейки бедренного кости - 54. Двустороннее тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава выполнено 36 пациентам.

Таблица 1

Распределение больных в зависимости от первичного диагноза

|

Диагноз |

Количество наблюдений абс. и %) |

|

Диспластический коксартроз |

112 (25,3%) |

|

Посттравматический коксартроз |

96 (21,7%) |

|

Аваскулярный некроз головки бедренной кости |

80 (18,1%) |

|

Идиопатический коксартроз |

63 (14,3%) |

|

Перелом шейки бедренной кости |

54 (12,4%) |

|

Двустороннее тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава |

36 (8,2%) |

|

Всего: |

441 (100%) |

Таблица 2

Тип имплантов для эндопротезирования тазобедренного сустава

|

Тип эндопротеза |

Количество |

|

Цваймюллер |

237 |

|

DePuy |

146 |

|

чашка R3 Smith&Nephew |

27 |

|

ЭСИ |

18 |

|

Implancast |

11 |

|

Zimmer |

2 |

Одной из наиболее простых и распространенных является классификация перипротезных переломов J.E. Johannson с со-авт. Она включает три типа: тип I – переломы бедра в области проксимальной части компонента; тип II – переломы бедренной кости вокруг компонента эндопротеза до его верхушки, в основном выше ее; тип III – переломы дистальнее ножки эндопротеза. Данная классификация не учитывает степень стабильности компонента, отсутствует оценка остеолиза бедренной кости.

Классификация Duncan С.P. и Marsi В.А учитывает локализацию перелома по отношению к бедренному компоненту эндопротеза, степень стабильности самого имплантата, выраженность остеолиза и использована нами для предоперационного планирования[10].

(К типу А относятся перелом большого или малого вертелов, трещины межвертельной области.

Тип В-1 представляет собой перелом бедренной кости в области ножки эндопротеза при стабильном компоненте.

Тип В-2 отличается от типа В-1 потерей стабильности компонента.

Тип В-3 представляет перелом бедренной кости на уровне ножки протеза на фоне выраженного остеолиза костной ткани, который и является причиной перелома.

Тип С включает переломы бедренной кости дистальнее ножки протеза.)

К причинам, приводящим к повышенному риску перипро-тезного перелома относятся: нарушение техники установки бедренного компонента; остеопения (остеопороз или вторичный остеолизис); увеличение напряжения на кортикальный слой; ревизионные операции; неадекватный выбор размеров имплантируемого эндопротеза (например, большой размер ножки эндопротеза и чрезмерная обработка рашпилем костномозгового канала); рубцовые изменения и неадекватный релиз; нестабильность компонентов эндопротеза.

В нашей практике мы отметили 15 (3,4%) случаев перипро-тезных переломов. В 9 случаях перелом произошел интраоперационно, в 6 случаях – после выписки пациента из клиники.

Для определения тактики лечения перипротезных переломов важны их локализация и отношение линии перелома к протезу нами использована классификация Duncan & Masri. У 9 пациентов интраоперационные переломы отнесены к типу А, а тип В1 отмечено у одного пациента; В3 у троих пациентов и тип С- у двоих пациентов .

У 9 пациентов в ходе оперативного вмешательства произведена дополнительная фиксация серкляжными швами, поскольку переломы были без смещения.

При послеоперационных перипротезных переломах у 6 пациентов произведено остеосинтез бедренной кости пластиной с серкляжной проволокой в 5 случаях и в 1 случае: закрытый ретроградный интрамедуллярный остеосинтез правого бедренной кости стержнем MetaDiaFix-PP, с удлинением ножки эндопротеза.

Клинический пример 1. Пациентка А., 80 лет, 14.10.2013 произведено монополярное эндопротезирование праового тазобедренного сустава по поводу субкапитального перелома шейки правой бедренной кости. 30.12.2013г. травму получила в результате падения дома на правый бок. БСМП доставлена в ЦРБ г. Раменское.

14.01.2014 она госпитализирована в 1-ое отделение ЦИТО. Обследована клинически и рентгенологически, установлен диагноз: Перипротезный перелом правой бедренной кости (Vancoover C.).

При подготовке к операции осуществлялось скелетное ваытя-жение за бугристость правой большеберцовой кости. 21.01.2014г произведен закрытый ретроградный интрамедуллярный остеосинтез правого бедренной кости стержнем MetaDiaFix-PP без удаления эндопротеза по методике Челнокова А.Н

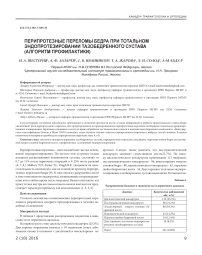

Рис. 1. Рентгенограмма пациентки А. в момент госпитализации

Рис. 2. Проведены спицы Киршнера в проксимальный и дистальный отделы бедра

Рис. 3. Дистракционный аппарат наложен на правое бедро

Рис. 7. Стержень MetaDiaFix-PP

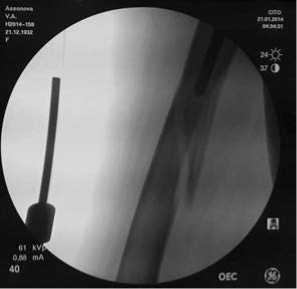

В положении пациентки на спине проведены по 2 спицы в проксимальный и дистальный метафизы бедра (рис. 2). Смонтирован дистракционный аппарат (рис. 3). Произведена дистракция с помощью трех штанг. Под контролем ЭОП произведена закрытая репозиция перипротезного перелома бедра (рис. 4).

Рис. 4. Рентген контроль репозиции

Рис. 5. Произведен разрез медиальнее собственной связки надколенника

Произведен разрез кожи длиной 2 см. медиальнее собственной связки надколенника (рис. 5). По направителю развертками сформирован канал в межмыщелковой зоне (рис. 6). Стержень MetaDiaFix-PP 14,5*265 зафиксирован в навигаторе (рис. 7).

Рис. 6. Обработка бедренного канала развертками.

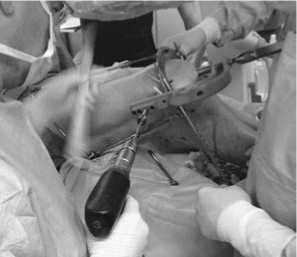

Выполнен ретроградный остеосинтез стержнем MetaDiaFix-PP 14,5*265 (рис. 8)

Рис. 8. Ретроградный введение стержня MetaDiaFix-PP в бедренной канал

Рис. 9. Рентген контроль состыковки ножки эндопротеза с интрамедулляным стержнем

Ножка эндопротеза состыкована с гнездом интрамедуллярного стержня. Причем примерно 5 см ножки оказалось углубленной в стержне, что обеспечило стабильность положения отломков бедренной кости (рис. 9).

Далее произведена фиксация блокирующими четырьми винтами диаметром 6 мм (рис. 10). Произведено контрольная рентгенография (рис. 11)

Рана промыта растворами антисептиков. Тщательный гемостаз. Рана ушита наглуха. Аппарат для внешней временной дистракции демонтирован (рис. 13)

Рис. 10. Дистальный фиксация стержня винтами

Рис. 14. Рентгенограммы через 2 недели после операции

Рис. 11. Рентген контроль дистального отдела бедра

Асептическая повязки

Проверен обьем движения в коленном суставе: сгибание – 60о, разгибание – 180о. Движения в тазобедренном суставе: сгибание – 90о, разгибание – 180о, отведение – 30о, приведение – 30о, внутренняя ротация – 10о, наружная ротация – 35о. Пациентка переведена в отделение реанимации. На контрольный рентгенограмме видно, что интрамедуллярный стержнь и ножка эндопротеза состыкованы хорошо, а костные отломки контактируют в зоне перелома, блокирующие винты без явлений остеопороза (рис. 14). Операция выполнена с участием автора технологии Челнокова А.Н.

Рис. 12. Рентген контроль положения интрамедулляного стержня, введенного ретроградно

Послеоперационный период протекало гладко. Пациентка обучена ходьбе на костылях. Осмотрена через 1,5 года после операции. Жалоб не предьявдяет. Ходит с дополнительной опорой на трость. Движения в суставах не ограничены.

Клинический пример 2. Пациент П. 64 года поступил в 1-ое отделение ЦИТО с перипротезным переломом левой бедренной кости со смещением дистального отломка (рис. 15).

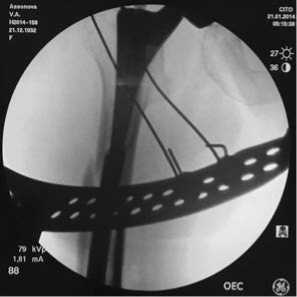

Состояние после тотального эндопротезирования левого тазобедренного сустава (от 04.03.201 1г.). Травму получил 31.08.14 г. в быту в результате падения дома на левый бок. В ЦИТО переведен 06.09.2014 г. произведен остеосинтез левой бедренной кости диафизарной пластиной. Произведена открытая репозиция, временная фиксация на костодержателями и винтами (рис. 16). ЭОП контроль, стояние костных отломков удовлетворительное, пластина стоит по оси, остеосинтез стабилен (рис. 17).

Рис. 13. Внешний вид коленного сустава после операции

Рис. 15. Перипротезный перелом левой бедренной кости со смещением отломков

Рис. 16. Остеосинтез накостной пластиной

Рис. 17. Рентген контроль остеосинтеза левой бедренной кости пластиной LCP-DF

Рана промыта растворами антисептиков. Установлен дренаж на 48 часов. Рана послойно ушита. На контрольный рентгенограмме видно, что пластина зафиксирована 3-мя винтами в проксимальном отделе, и 5-ю в дистальном отделе (рис. 18).

Рис. 18. Рентгенограммы пациента П. после остеосинтеза левой бедренной кости диафизарной пластиной.

Послеоперационный период протекало гладко. Пациент обучен ходьбе на костылях.

Клинический пример 3. Пациентка Ч. 63 года получила травму в результате падения дома. Бригадой СМП доставлена в приемное отделение ГКБ, где после обследования выявлен перелом шейки правой бедренной кости. 19.04.13г. выполнена операция: закрытая репозиция, остеосинтез шейки правой бедренной кости спонгиозными винтами ProSpon. В послеоперационном периоде пациентка передвигалась с дополнительной опорой, стала отмечать нарастающие боли при движении в правом тазобедренном суставе, укорочение нижней конечности. Через 5 месяцев на контрольных снимках выявлена мигра- ция металлоконструкции, несросшийся перелом шейки бедра, резко выраженный остеопороз проксимального конца бедренной кости (рис. 19).

Рис.19. Рентгограмма при поступлении в ЦИТО

Рис. 20. Рентгенограмма после операции 30.09.2013г. пациентке Ч.

Произведен тотальное эндопротезирование правого тазобедренного сустава. Установден эндопротез Цваймюллера (рис.20). Послеоперационный период протекало гладко. Пациентка обучена ходьбе на костылях. Через 7 месяцев после эндопротезирование она вновь поступила в 1-ое отделение с субкапитальным переломом шейки левой бедренной кости (рис. 21)

Рис. 21. Рентгенограммы пациентке

Рис. 22. Рентгенограммы пациентке после операции

10.04.2014г. произведено тотальное эндопротезирование левого тазобедренного сустава. Установден эндопротез Цвай-мюллера (рис. 22).

Через 2 месяца в результате падения дома на левый бок получила перипротезный перелом левой бедренной кости (Vancoover B2) (рис. 23).

Рис. 23. Перипротезный перелом левой бедренной кости

Рис. 24. Рентгенограмма пациентке после операции

18.06.2014г. выполнена операция: ревизионное эндопротезирование левого тазобедренного сустава с заменой бедренного компонента на ножку Вагнера.

Послеоперационный период протекало с воспалением послеоперационный раны. По результатам посева 27.06.2014 г – роста микрофлоры не обнаружено. Выполнена фистулография 03.07.2014 г, выявлено затекание контраста к области шейки эндопротеза (рис. 25)

Рис. 25. Фистулография пациентке Ч.

Рис. 26. Рентгенограмма пациентке Ч. через год после операции

04.07.2014 г. произведена ревизия послеоперационной раны, фистулсеквестрнекрэктомия, санация, замена головки и вкладыша, дренирование раны. Послеоперационный период протекало гладко. Пациентка обучена ходьбе на костылях. Осмотрена через год после операции. Жалоб не предьявдяет. Ходит без дополнительные опоры. Движения в суставах не ограничены. На ренгенограммах признаков нестабильности имплантов и металлоконструкции нет (рис. 26)

Выводы

-

1. «Ванкуверская» классификация Duncan и Masri (1995) позволяет точно оценить степень тяжести перипротезного перелома и выбрать способ лечения. В нашем клиническом материале преобладали перипротезные переломы типа А и В.

-

2. Риск перипротезного перелома бедренной кости увеличивают сопутствующие системные заболевания, приводящие к снижению прочности кости, а также деформации и дефекты проксимального отдела бедра.

-

3. Для профилактики перипротезных переломов необходимо тщательное предоперационное планирование, бережное отношение к кости во время обработки костномозгового канала и имплантации бедренного компонента.

-

4. Серкляжные проволочные швы являются допустимым способом фиксации переломов вертельной зоны (типа А).

-

5. При перипротезных переломах типа В2 методом выбора является остеосинтез накостной пластиной LCP-DF, причем проксимальная ее часть на уровне ножки эндопротеза фиксируется несколькими серкляжами.

-

6. Длинные ревизионные имплантаты (ножка Вагнера) позволяют зафиксировать зону перелома без применения других конструкций.

Список литературы Перипротезные переломы бедра при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава (алгоритм профилактики)

- Ахтямов И.Ф., Кузьмин И.И. Ошибки и осложнения при эндопротезировании тазобедренного сустава: Руководство для врачей. -Казань, 2006. -с.166

- Кавалерский, Г.М. Результаты эндопротезирования тазобедренного сустава отечественными конструкциями/Г.М. Кавалерский, С.В. Донченко, Л.Л. Силин//Эндопротезирование в России: монотем. сб. -Казань; СПб., 2005. Вып. 1. -С. 257.

- Магомедов, Х.М. Ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава/Х.М. Магомедов, Н.В. Загородний, С.С. Никитин//Эндопротезирование в России: монотем. сб. -Казань; СПб., 2007. -Вып. 3. -С. 222.

- Неверов В.А. Ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава/В.А. Неверов, С.М. Закари. -СПб. Образование, 1997. -109-112.

- Николенко, В.К Эндопротезирование тазобедренного сустава/В.К. Николенко, Б.П. Буряченко, Д.В. Давыдов, М.В. Николенко. -М.: Медицина, 2009. -290 с.

- Скороглядов А.В., Бут Гусаим А.Б. Оптимизация методов реабилитации больных, перенесших операцию тотального эндопротезирования тазобедренного сустава/Леч. дело. -2008 -N 3. -С. 72-77

- Тихилов Р.М. Реконструктивная артропластика тазобедренного сустава/Р.М. Тихилов, В.М. Машков, В.С. Сивков, С.В. Цыбин//Руководство по эндопротезированию тазобедренного сустава/под ред. Р.М. Тихилова, В.М. Шаповалова. -СПб., 2008. -С. 293-300.

- Тихилов P.M. Пластина для остеосинтеза перипротезных переломов бедренной кости/P.M. Тихилов, И.А. Воронке-вич, Р.В. Малыгин, С.А. Ласунский//Травматология и ортопедия России. -2009. -№ 2. -С. 117-122.

- Mallory T.H., Kraus T.J., Vaugh B.K. Intraoperative femoral fractures associated with cementless total hip arthoplastic//Orthopedics. -1989.-Vol.12 -P.231.

- Duncan C.P., Masri B.A. Fractures of the femur after hip replacement//Instr. Course Lect., 1995, 44:293-304.