Персонализация процесса обучения персонала действиям в нештатных ситуациях при эксплуатации комплексов авиационной и ракетно-космической техники

Автор: Остапченко Ю.Б., Кудряков С.А., Шаповалов Е.Н., Беляев С.А.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 2 (8), 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена разработке методики индивидуализации обучения персонала, эксплуатирующего авиационную и космическую технику, анализу возможных последствий нерасчетных ситуаций и формированию профессиональных компетенций по их преодолению.

Нештатная ситуация, эксплуатация техники, авиационная и ракетно-космическая техника, эксплуатирующий персонал, компетенции

Короткий адрес: https://sciup.org/140268167

IDR: 140268167

Текст научной статьи Персонализация процесса обучения персонала действиям в нештатных ситуациях при эксплуатации комплексов авиационной и ракетно-космической техники

В процессе эксплуатации комплексов авиационной и ракетнокосмической техники (АРКТ) возникает достаточно большое количество так называемых нештатных ситуаций (НшС) [1], выход из которых предполагает принятие решения, связанное с анализом конкретной ситуации, сценариев ее развития и выбором рационального варианта действий. При этом, если НшС является расчетной, т.е. процесс выхода из такой ситуации определен и описан в документации, задача сводится к поиску и нахождению этого решения. Если же процесс выхода из НшС нигде не описан (НшС является нерасчетной), то руководителю процесса эксплуатации комплекса АРКТ – лицу, принимающему решение (ЛПР), – необходимо обосновать и принять решение по выходу из такой ситуации. Модель развития нерасчетной НшС и алгоритм выхода из нее описаны в [1].

Поскольку НшС при эксплуатации возникают достаточно часто, одна из компетенций эксплуатирующего персонала, в частности, ЛПР, связана с действиями при возникновении таких ситуаций. Первичные навыки и умения действий при возникновении НшС могут быть сформированы у персонала при получении высшего профессионального образования на основе Концепции эксплуатационной направленности образовательного процесса подготовки специалистов по эксплуатации комплексов космических средств, разработанной в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского [2]. Реализация Концепции предполагает несколько этапов, или блоков обучения [3, 4].

Первый этап – получение теоретических знаний о конструкции объекта эксплуатации (комплекса АРКТ) и принципах его действия.

Второй этап – изучение технологии эксплуатации комплекса АРКТ, типовых эксплуатационных процессов, проводимых с комплексом.

На третьем этапе у обучаемых формируются навыки и умения практического выполнения типовых эксплуатационных процессов, оценивания их технического состояния.

На четвертом этапе обучающиеся приобретают навыки работы в команде – выполнение эксплуатационных процессов в составе расчета (бригады), в том числе навыки руководства расчетом, включая подготовку и принятие типовых решений, описанных в документации.

Пятый этап – отработка действий в нештатных ситуациях, как правило, расчетных.

Решение задач пятого этапа предполагает наличие знаний, умений и навыков, полученных на первых четырех этапах, поскольку это является необходимым условием принятия решения, в ходе которого могут понадобиться сведения об особенностях конструкции объекта, побочных явлениях, средствах контроля параметров и их характеристиках, возможности получения информации нештатными средствами и т.д.

Задача повышения квалификации эксплуатирующего персонала (научения ЛПР), связанная с принятием обоснованных решений при возникновении нерасчетных НщС, характерных для эксплуатации конкретных комплексов АРКТ, представляется весьма актуальной.

Общая методика принятия решения при возникновении нерасчетных НшС описана в [1]. Один из основных вопросов методического обеспечения образовательного процесса связан с обоснованием показателей обученности [5, 6].

Показатели, характеризующие уровень (качество) обученности, должны учитывать не только конечный результат обучения (обобщенный показатель), но и частные, промежуточные результаты, которые будут характеризовать отдельные аспекты подготовки и принятия решения по выходу из НшС.

В качестве обобщенного показателя уровня обученности можно использовать количество ошибок, допущенное обучающимся при решении задачи обоснования решения по выходу из нерасчетной ситуации, а также балльную оценку, выставленную преподавателем.

Частными показателями уровня обученности могут быть:

-

- количество учтенных при принятии решения факторов (в % от максимально возможного, заложенного в обучающей программе);

-

- количество возможных вариантов развития нештатной ситуации, рассматриваемое каждым обучающимся;

-

- точность (правильность) оценивания риска (вероятности возникновения аварии) каждым обучающимся по результатам анализа исходной информации;

-

- время на подготовку принятия решения и его соответствие установленным требованиям.

Могут использоваться и другие показатели.

Проведенный в [5] анализ показал, что в практике обучения наиболее широко применяется метод итеративного научения, понимаемый как многократное повторение обучаемым действий, проб, попыток и т.д. для достижения фиксированной цели при постоянных внешних условиях. Именно итеративное научение лежит в основе формирования навыков у обучающегося.

Конкретный вид кривой научения как зависимость показателя обученности от времени или числа циклов подготовки зависит от многих факторов и может быть получен эмпирическим путем для конкретных групп обучающихся. Как показано в [5], не существует единой общей модели кривой научения, пригодной для любого образовательного процесса, а большинство используемых при построении подобных моделей принципов носит характер гипотез. Тем не менее можно представить кривую научения в общем виде как логистическую кривую [5, 6] зависимости текущего уровня обученности (уровня знаний Q ( t ) ) от учебного времени t :

N ( t ) = [ N о + ( N , - N 0 )(1 - e ')] e п , (1)

где N - начальный (исходный) объём знаний;

N – конечный (требуемый) объём знаний;

γ, η – интенсивность получения знаний и забывания соответственно.

При этом значения γ и η могут быть получены эмпирически при известных значениях начального и конечного объема знаний для конкретных учебных дисциплин [6].

Различный уровень подготовки (уровень остаточных знаний) и индивидуальные особенности восприятия нового материала приводят к тому, что при организации групповой подготовки слушателей с единым темпом освоения и одинаковой сложностью выполняемых заданий в группе возникает существенная дифференциация достигнутого уровня знаний и навыков.

Помимо экспоненциальных кривых, соответствующих уравнению (1) встречаются слушатели, процесс обучения которых аппроксимируются логистической зависимостью или даже кривыми с ярко выраженным плато

Различают два аспекта научения [5]:

-

1) результативный, связанный с достижением определенного результата;

-

2) процессуальный, отражающий адаптацию обучающегося к некоторому виду действий, в нашем случае - к типовому алгоритму подготовки и принятия решения. Предложенные показатели обученности в целом отражают оба аспекта научения.

Эмпирические наблюдения содержат свидетельства того, что научение может относительно важных описательных черт протекать как непрерывно, так и демонстрировать явные разрывы, резкие изменения параметров [7].

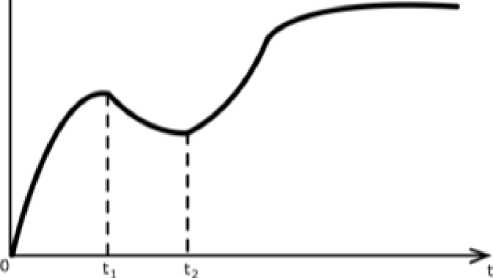

В прикладных исследованиях по моделям обучения в образовательном процессе подготовки инженеров по эксплуатации весьма часто возникают периоды стабилизации уровня обученности и даже его снижение (рис. 1). Указанное обстоятельство учитывается трансформационной теорией обучения, которая описывает динамику обучения как волнообразный процесс.

Трансформационность обучения согласуется с образованием у обучающихся новой стратегии мышления на основе полученных во время тренировок знаний, навыков и умений, а также образованием их интерференции между собой [3]. x(t>A

Рис. 1. График динамики обучения как освоение блоков обучения (t 1 – момент начала рассмотрения задач последующего блока обучения, t 2 – момент завершения предыдущего блока обучения и перехода к последующему)

Это обстоятельство должно учитываться при планировании перехода от предыдущего блока обучения к последующему до полного завершения освоения предыдущего. В частности, нештатные ситуации и действия в них следует рассматривать уже с третьего этапа образовательного процесса (расчетные НшС), а в ходе выполнения задач четвертого этапа целесообразно усложнять задачи, связанные с поиском решения по выходу из НшС.

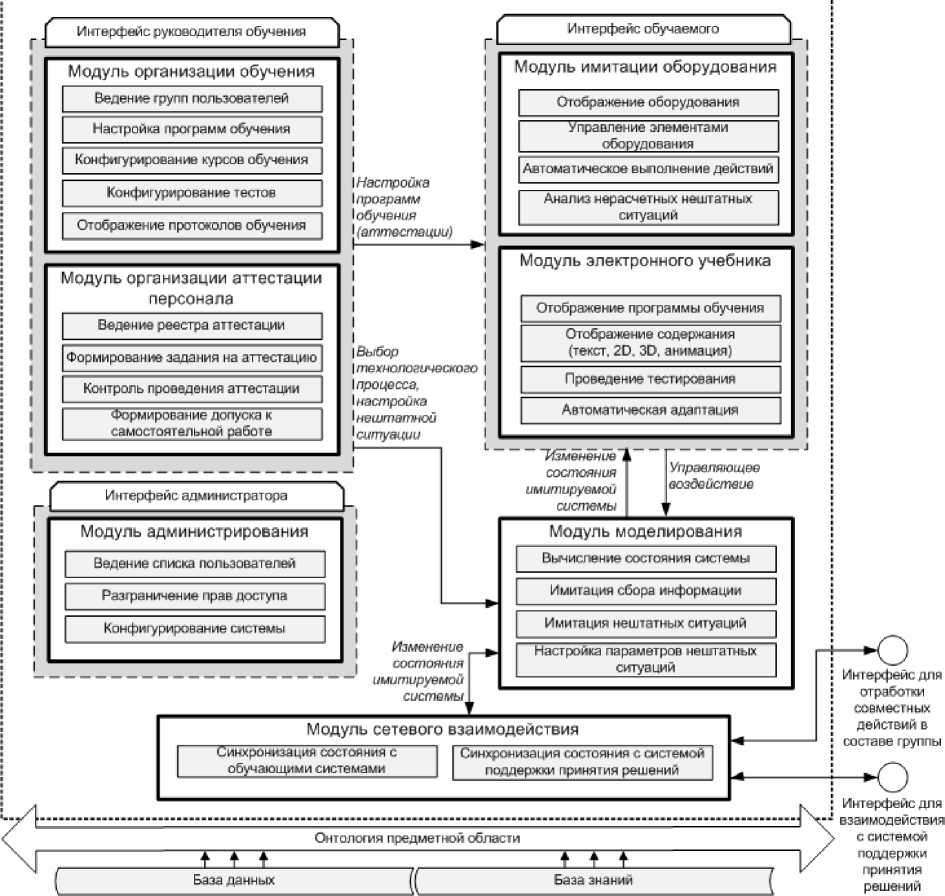

Рассмотренные модели нашли найти свое воплощение в рекомендациях по методическому обеспечению процесса профессиональной подготовки специалистов по эксплуатации АРКТ на основе комплексной автоматизированной система профессионального обучения специалистов службы эксплуатации объектов авиационной и ракетно-космической инфраструктуры (далее – комплексная автоматизированная система - КАОС).

Рис.2. Обобщенная архитектура КАОС

Данная система должна обеспечивать профессиональную подготовку специалистов, аттестацию по допуску к выполнению реальной работы, автоматизацию рабочего места специалиста по эксплуатации и поддержку принятия решений. Задача профессиональной подготовки должна решаться как с учётом необходимости теоретической подготовки, так и выработки практических навыков у обучаемых.

На рис. 2 приведена обобщенная архитектура комплексной автоматизированной системы, обеспечивающей подготовку и аттестацию специалистов, а также предоставляющей в распоряжение пользователя программный интерфейс для решения задач сопровождения эксплуатации и поддержки принятия решений. Архитектура определяет состав основных компонентов системы, ключевые модули, их функциональное назначение, интерфейсы и показывает перечень пользователей [8].

В основу учебно-тренировочных средств положены методики обучения, опирающиеся на интерактивное взаимодействие обучаемого специалиста с имитационными моделями технических систем и/или окружающей среды с учетом индивидуальных особенностей обучающегося [9,10] и его текущее состояние [11,12].

Принципиально важным аспектом создания рассматриваемой системы является интеграция в ее состав подсистемы поддержки принятия решений, интеллектуальной обработки больших массивов структурированной и неструктурированной информации.

Представляется целесообразным, с учетом ограниченности времени образовательного процесса, предусмотреть для каждого обучающегося не менее двух НшС: первая – для обучения, вторая – для контроля усвоения учебного материала, связанного с обоснованием решения по выходу из нерасчетных НшС. При этом в ходе работы над первой НшС обучающийся последовательно обосновывает принятые им решения, а по завершении ему указывают, сколько ошибок было им допущено на каждом этапе принятия решения. После проведенного обучающимся анализа он повторно решает задачу и так далее, вплоть до получения правильного ответа (который знает преподаватель). После проведенного совместно с преподавателем разбора ошибок обучающийся получает контрольное задание (вторую нештатную ситуацию.

Предложенный подход позволяет реализовать и развить основные положения концепции эксплуатационной направленности образовательного процесса подготовки специалистов по эксплуатации АРКТ с учетом уровня их предварительной подготовки и индивидуальных способностей.

Список литературы Персонализация процесса обучения персонала действиям в нештатных ситуациях при эксплуатации комплексов авиационной и ракетно-космической техники

- Ю.Б. Остапченко, С.А. Кудряков, Е.Н. Шаповалов, С.А. Беляев. Методика формирования когнитивных компетенций по выходу из нештатных ситуаций для эксплуатирующего персонала авиационной и ракетно-космической техники. Теория и практика современной науки, № 1(7), 2016. http://www.modern-j.ru

- А.П. Ковалев, В.Ф. Фатеев, В.Л. Гузенко, А.И. Птушкин, В.И. Звягин, Е.Н. Шаповалов. Реализация концепции сквозной эксплуатационной подготовки в учебном процессе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского / Материалы 6-й международной научно-практической конференции «Санкт-Петербург в образовательном пространстве России». - СПб., 2003. - с. 96-98.

- П.П. Чабаненко, П.Н. Берлад. Математическое моделирование трансформационного обучения оператора человеко-машинной системы на основе структурных моделей обучения// Академия военно-морских сил имени П.С.Нахимова / Системи обробки iнформацiї, випуск 1 (82). - Севастополь 2010. - с. 192-195.

- П.П. Чабаненко. Прогнозирование эффективности подготовки операторов телекоммуникационных систем по структурным моделям обучения// Севастопольский военно-морской институт им. П. С. Нахимова. http://naukainform.kpi.ua/CriMiCo/Crimico/2004/061_062_D.pdf. - с.616-625.

- Д.А. Новиков. Закономерности итеративного научения// Москва, РАН, Институт проблем управления, 1998. - http://www.methodolog.ru/books/file_37.pdf. - 77с.

- П.А. Орлов. Анализ математической модели процесса обучения / Постоянно действующий открытый семинар "Электронные системы безопасности", семинар № 9 http://agps-2006.narod.ru/esb/sem_9/esb-9-3.pdf. - с.1-4.

- В.Л. Гавриков, Р.Г. Хлебопрос. Континуальность типов научения: динамическое моделирование на основе теории катастроф. http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/331/image/331-163.pdf С.163-170.

- Беляев С.А., Остапченко Ю.Б., Кудряков С.А., Книжниченко Н.В., Шаповалов Е.Н. Современная концепция комплексной автоматизированной системы профессионального обучения и сопровождения деятельности для специалистов службы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи.// Известия Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ", №10, 2015,с.10-14.

- Кудряков С.А., Остапченко Ю.Б., Шаповалов Е.Н., Романцев В.В. Транспрофессиональная подготовка современных специалистов: миф или реальная необходимость //Известия Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ", №8, 2014, с.94-989.

- Остапченко Ю.Б., Кудряков С.А., Романцев В.В., Беляев С.А. Проблемы профессиональной подготовки специалистов для эксплуатации сложных технических объектов в современных условиях. //Известия Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ", №8,2014, с.90-94.

- Грешных А.А., Комарова М.Е., Кудряков С.А. Система неинвазивного мониторинга эмоционального состояния оператора. // Психолого-педагогические проблемы безопасности человека и общества. 2012, №2 (15), с.44-51.

- Грешных А.А., Комарова М.Е., Кудряков С.А. Двухуровневая система мониторинга речи работников диспетчерских служб. // Психолого-педагогические проблемы безопасности человека и общества. 2012, №1 (14), с.41-48.