Персонализм и персоналистика. Теория и практика взаимоблагополучия личности и общества

Автор: Арзамасцев А.А.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Персоналистские технологии, ориентированные на повышение качества жизни населения

Статья в выпуске: 2 (180), 2013 года.

Бесплатный доступ

Во многих странах идет пересмотр, как принципов, так и методов социальной работы. Но нет каких-либо прикладных технологий, которые помогали бы личности и обществу достичь взаимного благополучия в равной мере. В мире внимательно изучают различные подходы. На наш взгляд, они наиболее полно воплощаются в персоналистском направлении

Персоналистика, благополучие, персона, здоровье, эффективность

Короткий адрес: https://sciup.org/143181753

IDR: 143181753

Текст научной статьи Персонализм и персоналистика. Теория и практика взаимоблагополучия личности и общества

Кто не применяет новых средств, должен ждать новых бед.

Френсис Бэкон

Начало третьего тысячелетия ознаменовалось бурными технологическими, геополитическими и социальными сдвигами. В разных странах они проходили неодинаково, но общая тенденция наступления высоких технологий, а с ними и интеллектуальных ресурсов в виде программных продуктов, является доминирующей, то есть происходит замена движущих социальноэкономических сил с материальных на нематериальные.

Доля знаний в ВВП развитых стран в начале века составляла примерно 60%. На первые места в иерархии общественных потребностей выходят образование, наука, здоровый образ жизни, досуг и бытовой комфорт. Изменяются требования к человеческому ресурсу: уже мало быть образованным и квалифицированным, необходимо быть здоровым и социально лояльным. А значит, и производство, и социальное устройство в принципе должны поворачиваться в сторону этого «ветра».

Во многих странах идет пересмотр, как принципов, так и методов социальной политики. Но все они (методы) вращаются вокруг двух основных составляющих общественного развития: экономической эффективности и социальной справедливости. В настоящее время, зачастую, ради первого социальная справедливость отходит на второй план или, наоборот, гипертрофируется, показывая, что государство якобы интересует только справедливость в обществе.

В России на рубеже тысячелетий наблюдалась тенденция снижения расходов государства на социальные нужды и попытка переложить эти заботы на плечи предприятий и организаций.

Поиск пропорций расходов государства и предприятий на эти нужды и какой-то единой социальной формулы не приносит результатов. Каждая страна строит свою политику в зависимости от степени богатства и социального разума. Рубеж тысячелетий ознаменовался демонтажом концепции «государства благоденствия» при наступлении модели «социального рыночного хозяйства». Но прежняя доминанта экономической эффективности заставляет искать последнюю везде, где можно, не забывая, правда, и о человеческом ресурсе, но как бы присматриваясь к нему, и, отметим, с каждым годом все пристальней.

Суть человеческого развития в том, чтобы люди имели возможность вести тот образ жизни, который они хотят избрать в соответствии со своими способностями, и обеспечить им средства и возможности для такого выбора. Варианты выбора увеличиваются по мере расширения возможностей человека через процессы развития, и эти возможности вкупе со способностями потенциально высокоэффективны, так как изначально исходят из интересов человека и его ин-дивидуальности1.

Доклады ООН обозначают кардинальные пути достижения индивидуального благополучия. Долгая и здоровая жизнь, обладание знаниями, доступ к ресурсам, нужным для достойной жизни, и участие в жизни общества – это и есть истинная цель развития – благополучие человека, а экономический рост – лишь средство достижения цели.

Цели, о которых мы говорили выше, наглядно свидетельствуют о крутом повороте в приоритетах мировой социальной экономики.

При всей привлекательности материалистической и идеалистической философии, нет объяснений и доказательств четкой и стройной организации мира как с той, так и с другой точки зрения. По мере познания мира мы все больше и больше убеждаемся, что связи в отдельных объектах и субъектах подчиняются одним и тем же законам, подтверждая гипотезу о единой организации нашей материи и нашего бытия.

Единство мира, материи и сознания, безусловно, но принципы этого единства еще до конца не раскрыты, так как не раскрыты источники и материи, и бытия, и сознания. Единственный факт, который можно считать бесспорным, что выразителем, исследователем, реализатором и потребителем наличных материальных и идеальных направлений является человек. Исследования его как природного и общественного феномена не прекращались ни на минуту, но фокусирование на его комфортном существовании в обществе явно не адекватно его наличию в этом мире и как организма, «созданного по образу и подобию», и как объекта материалистического «блага». Провозглашаемая социалистическая доктрина «Все для блага человека» – лишь призыв, не подтвержденный деяниями, как и теории, идеалистические. Человек как центр высокооргани-зуемой материи, так и остался на обочине заботы общества. Как личность, как ее реализованная стадия – персона, он является грандиозным социально-экономическим ресурсом, оставаясь таковым до сих пор, поскольку равновеликий баланс «человек – общество» не является подлинным центром какой-либо прикладной философии. Абстрагируясь от основных направлений философии, следует обратить полноценное внимание не только на первичность возникновения мира, но и на само существование мира, которое сегодня полностью зависит и от благополучного существования человека. Признание человеческой особи как высокоразвитой в высшей степени личности, персоны (реализованной личности) и подчинение всего воспитанию такой персоны – есть персонализация .

Может быть, самая «сквозная» тема философии – свобода воли – пересекается с другой извечной темой – достижение земного благополучия, в том числе через реализацию личности.

Свобода выбора, несмотря на относительную ограниченность – между чем и чем выбирать,

– является детерминирующей составляющей и точкой отсчета материального направления благополучия. Человек появился на свете с определенными задачами смыслового существования, выраженными в заложенных в человеке способностях, задатках, качествах и физических возможностях. И смысл жизни – реализовать эти задатки ради своего и общественного благополучия. Личное благополучие – это состоявшаяся реализованная личность в высшем ее значении – Персоны . Но необходимым условием благополучия личности – как следствие и как причина – является благополучное общество. В персона-листике это равнозначные составляющие равенства «Личность – Общество». Но, выражаясь легкоатлетическим термином бегунов «грудь впереди» – персона. Ее благополучие неотделимо от благополучия общества – пока недостижимая мечта любого общества.

Персоналистического направления как равнозависимой модели (личность и общество) не разрабатывалось – всегда кто-то был во главе, а такого как в концепции данного труда, где во главе угла реализация личности на основе реализации способностей (как исходное) и реализация общества (как следствие) – практически не было. Несмотря на достаточно большое количество гуманистических философских течений, тем не менее, собственно представителей персоналистского направления можно пересчитать по пальцам (Э. Мунье, Н. Бердяев).

Одним из основоположников персонализма считается Эмманюэль Мунье (1905–1950 гг.). В своих произведениях «Манифест персонализма» (1936 г.), «Что такое персонализм?» (1946 г.), «Персонализм» (1949 г.) Э. Мунье называл «персоналистскими» любое учение и любую цивилизацию, утверждающие примат человеческой личности по отношению к материальной необходимости и системам коллективности, лежащим в ее основании.

Персона с латинского переводится как «личность». Н. Бердяев сказал, что персона – это личность, чье творчество влияет на судьбы общества. Изучение личности было всегда и, видимо, будет тоже всегда, и процесс этот динамичный, поскольку связан с человеком, с его чаяниями, развитием, благоденствием. В разные эпохи использовались разные подходы, однако обобщая их, можно сказать, что это развитие личности ассоциируется с понятием «счастье», как объект желания субъекта, и «эффективностью» субъек- та, то есть полезностью личности для общества. Но, как ни странно, эти вполне понятные положения ни теоретически, ни, тем более, практически не были объединены в одну взаимозависимую, взаиморавную, взаимодейственную парадигму, пригодную для практического применения: «благополучный человек – благополучное общество». Есть только посылы, своеобразные лозунги: «Все для человека, все на благо человека», «Труд на благо общества», «От каждого по способностям, каждому по потребностям» (или «по труду»). Но почти всегда при практическом воплощении какого-нибудь «изма» на авансцену выходила или частнособственническая, или общественная мораль с обязательным экономическим выражением в виде капиталистического, социалистического или рыночного ведения всей социально-хозяйственной жизни. И снова провозглашенная личность в выражении легкоатлетов-бегунов оставалась на «грудь сзади». Общественно-социальное устройство не может существовать без экономики. Поэтому, где есть сосредоточение активных индивидов (а это, прежде всего, в экономике), будет всегда осуществляться их давление с приоритетом насущных материальных выгод перед благоденствием отдельных личностей. Поэтому и не существует личностного обобщенного сопротивления, не существует личностной идеологии в равновесии с общественной, всегда в предыдущих формациях в личностном подходе – «грудь сзади».

Человек, как все живое и неживое на планете, – уникальное и «по природе» единственное явление, ни на кого и ни на что не похожее. Мы все разные, и мы можем быть идентифицированы по отпечаткам пальцев, глазам, ушам, волосам, ДНК и т. д. Здесь мы индивидуумы – субъекты физической неповторимости. В процессе жизни мы получаем устойчивые социальные установки в виде знаний, убеждений, воспитания, принципов, стиля поведения, профессиональных навыков. Мы становимся личностями – субъектами социальной неповторимости. Мы появились на свет с определенной задачей, выраженной в наших способностях и возможностях. И смысл жизни – реализовать эти способности и возможности ради выполнения этой задачи, своего благополучия и благополучия той страны, в которой мы имели честь появиться. Персона – это реализованная личность. Персона – высшая стадия личности. Но для того, чтобы реализоваться, надо выявить и узнать свои индивидуальные, данные и приобретенные качества. Процесс выявления всех значимых индивидуальных способностей и качеств человека называется персонафикацией. А процесс реализации персонафицированных качеств называется персонализацией. Пока не существующий общественно-экономический строй с идеологией персонализации личности и соответствующие персонинституты можно назвать персонализмом. Практическое воплощение, практические принципы, механизмы, структуры, методологии – есть Персоналистика.

Прежнюю трактовку вышеозначенных понятий мы уточняем с точки зрения современного подхода к реализации личности – достижение ею благополучия с учетом персоналистских исследований российских и зарубежных ученых. Та трактовка персонализации, которую мы предлагаем, предусматривает равновеликую взаимосвязь благополучия персоны (как следствие и как причина) и благополучия социума персоны с приоритетом персоны – в чем кардинальное отличие от всех «измов». В истории человечества еще не было персонализма как исполненной идеологии, как системной персонализации и системной структурной постоянной персонафикации личности, так и перманентной персоналистики.

Итак, персонализм – общественный строй, направленный на создание благополучного общества через реализацию человеческого ресурса.

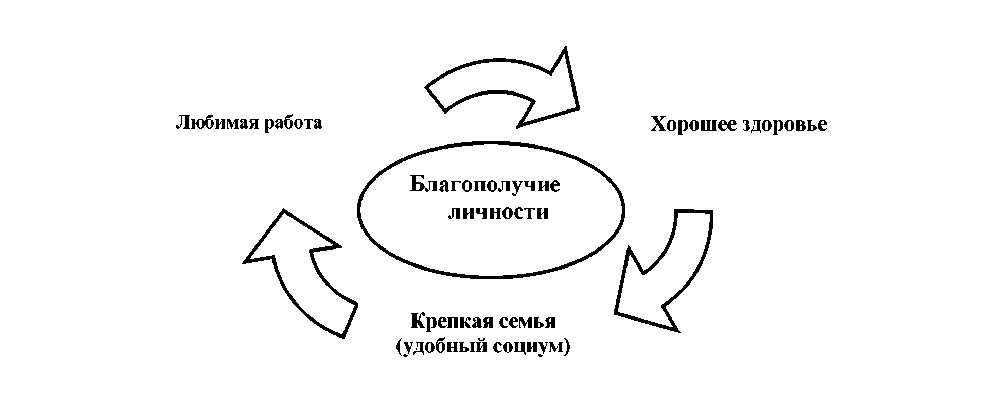

Благополучие личности и общества. Что можно считать благополучием? На разных этапах развития общества наблюдались различные подходы и требования, но у людей благополучие всегда ассоциировалось со счастьем. Счастье у каждого свое. Все исследователи, понимая это неоспоримое положение, искали обобщающие модели, хотя бы теоретические. Сегодня поиск счастья становится приоритетным занятием человечества. Ученые в разных странах пытаются вывести «формулу счастья». Например, модель «Экономика счастья» англичанина Андре Освальда представляет следующую формулу счастья: работа + семья + здоровье = человеческое счастье. А. Освальд говорит о том, что если есть работа, семья и здоровье – то это и есть человеческое счастье. Другой ученый, француз Кетс Де Врис в своем «Уравнении счастья»2, взяв за основу китайскую пословицу «если есть что делать, кого любить, на что надеяться», – прибавил «хорошее настроение, удовлетворение от работы, привязанность, темперамент». Ученый считал также, что «счастье не зависит от уровня доходов и связано с социумом и образованием». Зигмунд Фрейд – «основа физического здоровья (по его мнению, в нем счастье) – возможность любить и возможность работать». А Эйнштейн даже придумал формулу успеха (многие реализованные люди успех и счастье воспринимают как синонимы): А = Х + Y + Z, где А – успех, Х – работа, Y – игра, Z – молчание.

Можно приводить еще немало субъективных «формул», но тенденцию можно проследить, начиная с Аристотеля: «Счастья можно достичь, если вести размеренный образ жизни и заниматься тем, что более всего вам подходит ».

Практически везде есть понятия: работа, здоровье, любовь и социальный статус (в том числе и семья).

Но если мы попробуем взять на «примерку» хотя бы близкую к обобщению «модель А. Освальда» к нашей российской жизни, мы увидим, что она будет не совсем в пору (например, даже если есть работа и семья, и здоровье, вряд ли это прибавит нам счастья и благополучия). Пока мы как рабочую гипотезу выскажем, что благополучие есть дополнение (инфраструктура) счастья. У нас должна быть не просто работа, а любимая работа. Если есть такая работа, то аксиоматично, да и многими примерами (в том числе исследованиями Института геронтологии Украины) доказано, что в этом случае професси- ональное и физическое долгожительство имеет место в подавляющей статистике, а если есть любимая работа и хорошее здоровье, то, как правило, социум, в том числе семья, гораздо чаще можно считать для личности благополучным и удобным.

То е. здесь эта конструкция детерминирована, причинна: любимая работа – хорошее здоровье – удобный и крепкий социум (рис 1).

Сегодня наступило время, когда необходимо разработать такие системы, которые были бы прикладными, воплощались на практике, где были бы одинаково «сильно» представлены интересы общества, человека, экономики. Цель таких систем – достижение благополучия человека как основы благополучия общества, то есть состояния того желаемого субъектнообъектного баланса (личность – общество), в котором хотели бы жить все.

Теоретически такой баланс более или менее представлен в трудах некоторых мыслителей – представителей философии «персонализма», хотя сами философы не считали свои труды готовой парадигмой и системой. Поэтому в связи с отсутствием практических решений необходимы дальнейшие теоретические разработки персоналистских «балансов» и практических технологий для широкого применения.

Всеобъемлющих технологий не существует. Или, по крайней мере, мы их не знаем. Но поиск универсальных подходов будет продолжаться всегда. Пока не существует универсального закона (вернее, он пока не открыт) для описания

Рис. 1. Благополучие личности

сложных систем. Однако в биологической жизни есть много универсалий – принципов биоорганизаций, схожих с техническими, например, процессы, происходящие внутри клеток живых существ и в компьютерных сетях, схожи настолько, что кажется, что их создал кто-то один. Величайшее открытие – периодическая система Д.И. Менделеева – подтверждает возможную универсальность всех земных процессов. Но универсальность не в стандартизации, а в поиске единых корней, основ, закономерностей и следование им, а не вопреки им. Таблица Менделеева лишь приоткрывает двери универсализма внутреннего естественного мира. А внешний социальный мир, стремясь к поиску универсальных подходов, пока имеет только цель – всеобщее счастье. Поиск счастья – магистраль всего человечества, но эта благая дорога пока не ведет в рай, а зачастую, наоборот. Видимо, мы все забываем, что всеобщее счастье складывается из «счастьев» каждого из людей, и сегодняшние подходы, не учитывающие персональное развитие, не могут быть универсальной дорогой к всеобщему благополучию.

Сегодня все социально-экономические парадигмы напоминают старинную забаву – перетягивание каната, только у сегодняшнего «каната» много концов и все тянут в разные стороны. Но пока практический подход к организации эконом-социума один и представляет, прежде всего, материальные интересы – это экономика, экономические интересы и запросы, а вся социальная жизнь является как бы следствием, инфраструктурой, обслуживающей зачастую чуждую нам сферу. А человеку важнее его существование и существование благополучное, раз он появился в этом мире и должен находиться в согласии с ним. Вернее, этот мир должен быть инфраструктурой интересов людей или почти в равной степени важности интересов человека и экономики, где это «почти» на стороне человеческих интересов.

Предположим, что в сочетании «базис – надстройка» «базис» – это не экономика, а человек с его интересами, а экономика – «надстройка». Тогда диаметрально противоположная основа будет началом принципиально новой социальноэкономической политики.

Экономические варианты парадигм не всегда позитивны, значит и их приоритетность отнюдь не однозначна. Экономика и человеческое сча- стье – понятия не равнозначные. Мы забываем простую вещь, что эту самую экономику как раз делали сами люди для своего же блага, но в процессе создания в системе приоритетов «человек – экономика (общество)» произошел неплани-руемый сдвиг в сторону интересов собственно экономики, отодвинув самого производителя в так называемый «социум», который не всегда о своих членах заботится.

Но история трактует процесс развития однозначно. Движение вперед зависит не от наличия минеральных ресурсов, а от человеческих решений, открытий и изобретений, которые в данном контексте являются неисчерпаемыми ресурсами (в отличие от минеральных) и сегодня носят название «человеческие ресурсы». И поворот в сторону использования «человеческих ресурсов» и их воспроизводства очевиден и обоснован. И внимание к нему (ресурсу, человеку) должно быть однозначным – приоритетным, магистральным.

Благополучие человека – явление сугубо индивидуальное. Оно достижимо при условии удовлетворения желаний, возможностей и способностей. По сути, благополучная личность является наивысшей целью субъекта (самой личности) и объекта (общества). Реализованная личность (персона) уже изначально уникальна и обладает уникальным ресурсным потенциалом. Персона – это реализованная личность в единственном исполнении. Но этот процесс реализации должен идти по общим направлениям единой организации социума и мира.

Универсализм персонализации можно рассматривать в нескольких аспектах: как философию, как прикладные социальные технологии, причем во многих смежных областях – образовании, психологии, занятости, управлении персоналом, экономике труда, медицине, предпринимательстве, менеджменте, педагогике, профориентации, работе с одаренными людьми, талант-менеджменте, здоровом образе жизни, оптимизации управления за счет профессионализма, семейном институте за счет персональной характерной совместимости, социальном сообществе и социально-экономической формации. Синергических отношений великое множество, и если они будут входить в зону закона субъектно-объектных соответствий (см. далее в этом номере3), то социально-экономическая эффективность вырастает многократно.

Как мы отмечали, практическим воплощением персонализации личности является прикладная наука «Персоналистика», обозначающая персоналистские процессы и структуры.

Выявленные в процессе персонафикации качества личности помогут их реализации. Как уже говорилось, этот процесс называется персонализацией личности. Конечной целью персонализации является благополучная персона. Весь путь достижения этой цели складывается по аналогии с «профцепочкой» в своеобразную «персонцепочку»:

Персонафикация – Персонобучение – Пер-сонклиринг – Персонсовершенствование – Персона

В процессе персонобучения развиваются персональные качества и способности (о чем более подробно будет сказано далее в этом номере)4.

Персонклиринг – состояние личности, когда уже можно сказать, что профессионально, социально человек занимает свое место в обществе, обладая при этом хорошим здоровьем. Такой условной фигурой будет физически здоровый профессионал высочайшего класса, как правило, семейный или находящийся в удобном социуме, который его удовлетворяет, так как персонкли-ринг складывается из профклиринга, физического клиринга, социального клиринга. Становление соответствующих видов клиринга также происходит в ходе соответствующих «цепочек» (см. рис. 2). «Профцепочка» в этом ряду занимает важнейшее место. Это тот «архимедов» рычаг, который является стержнем всей теории и практики персоналистики. В то же время в «профце-почке» можно выделить основной компонент – профориентацию, то есть выбор профессии, и ему уделено значительное внимание.

Профессиональное персонобучение – квинтэссенция многих подходов индивидуального обучения. Это обучение проводится с учетом выявленных психофизиологических особенностей и постановкой конкретно достижимой клиринговой цели при использовании средств обучения, максимально приспособленных под персону и задачи, стоящие перед ней.

Профклиринг предусматривает рациональную занятость, то есть такую занятость, которая соответствует психофизиологическим особенностям человека, его способностям и профессиональному образованию. Профклиринг является целью политики рациональной занятости и приносит наивысший экономический результат, так как предусматривает высочайшую личностную и социумную квалификацию. Профессионал высокого класса практически никогда не бывает длительно безработным: или он будет обязательно востребованным, или он сам станет источником собственной занятости – создателем нового дела или нового направления. Здесь может проявиться величайшая роль профклиринга в обществе, которая видится нам в том, что профессионалы суперкласса сами создают новые экономические возможности, так как именно они являются источником научно-технического новаторства и изобретательства. То есть основное внимание надо сосредоточить на становлении профессионалов, а не латать социально-экономические дыры искореженного непрофессионалами экономического хозяйства и социума. Но, видимо, это будет атрибутикой другого общества – персоналистского. Даже при достижении профкли-ринга высокую квалификацию необходимо поддерживать на протяжении всей профессиональной жизни работника. Результат «профцепочки» – профессионал высокого класса.

«Физиоцепочка» – это новое понятие, введенное нами и означающее здоровое состояние работника. В персоналистском понимании это – неотъемлемая часть персонализации, которая начинается с физиологической персонафикации – выявления всех психофизиологических особенностей организма и генетических слабостей: врожденных особенностей и предрасположенностей к тем или иным болезням. После физио-персонафикации разрабатываются рекомендации по здоровому образу жизни на основе полученных персональных данных. Состояние, поддерживающее организм в благополучии, является физическим клирингом, его можно назвать ЗОЖ-клиринг. Но и здесь не заканчивается работа над здоровьем. Она должна постоянно совершенствоваться. Эти процессы сходны с тренинговыми действиями, например, спортсмена, постоянно поддерживающего тренировками спортивную форму. Итогом является устойчивое хорошее здоровье, которое является следствием не только ЗОЖ-клиринга, но и того, что любимая работа с ее постоянным творческим процессом создает ситуации поиска, который, в свою очередь, сам является мощным источником здоро- вого психического и физического состояния.

«Социоцепочка» – еще одно понятие, которое мы считаем необходимым ввести. У личности есть не только врожденные профессиональные и физиологические особенности и способности, но и харáктерные, поведенческие, обладающие той или иной степенью адаптации к жизни в обществе: совместимость с людьми в процессе общения, жизни, работы и, конечно, семейной жизни. Эти черты являются основополагающими для общения. Но в процессе жизни личность приобретает и социализированные черты и установки благодаря воспитанию и образованию. Их учет также необходим в социальной персонафика-ции.

На каком-то этапе, который, как планируется, совпадает с профессиональным и физическим клирингами, наступает период, когда человек достигает высшего состояния, когда имеется и высочайшая квалификация вкупе с любимой работой, и хорошее здоровье, и создана крепкая семья или есть спутник или удобный социум, удовлетворяющий личность. Человек становится реотантом (реализовавшим свои способности), близким к состоянию «благополучия». Этот период и есть социоклиринг, а вкупе с ним персонклиринг, который опять же требует дальнейшего совершенствования – приобретения социального опыта, стабильных социальных положительных установок. В итоге – крепкая семья и устойчивое высокозначимое положение в социуме. Таким образом, по-нашему представлению, человек из личности превращается в персону – наивысший социально-экономический человеческий ресурс (рис. 2).

Поскольку персоналистика являет собой практическое воплощение положений персонализации личности, необходимы исполнители, механизмы воплощения – структуры, призванные доказать персоналистские притязания на высокую эффективность.

В качестве одной из структур в первую очередь назовем центр персонализации личности города (района), который организует и коорди-

|

Персонафикация |

Персонобучение |

Персонклиринг |

Персон-совершенствование 1 |

Персона |

||

|

; * |

1 |

|||||

|

Профвыбор |

Профперсон-обучение |

Профклиринг |

Повышение квалификации |

Профессионал высшего класса |

||

|

Физиологическая персонафикация |

Обучение здоровому образу жизни |

Физический клиринг (ЗОЖ-клиринг) |

Физическое совершенствование |

Хорошее здоровье |

||

|

Физиологическая персонафикация ---------------------►- |

Персоналистская мораль. Обучение поведению в обществе -----------►- |

Социальный клиринг, планирование и создание семьи --------------► |

Социальный опыт, домострой |

Крепкая семья |

||

Профучебные Экономически заведения активная сфера

Рис. 2. Персонцепочка

нирует всю работу по персонализации личности на соответствующей территории. Миссия центра персонализации личности (ЦПЛ) – оказание услуг по выявлению всех значимых качеств и способностей личности и организация консалтинга по всем направлениям реализации личности. ЦПЛ работает по таким направлениям, как профориентация, физио- и социоперсонафикация. Целевая аудитория ЦПЛ – население, представляющее «контингент профориентации» (с 3-х лет), и организации, представляющие этот контингент.

Еще одна структура – профессиональный центр персонобучения (ЦПО) , миссия которого – организация персонобучения субтантов (субъект решения) на основе персонафицированных качеств и способностей. Как правило, ЦПО использует такой вид обучения, как профподготовка населения по программам дополнительного образования.

На предприятиях и в организациях можно создавать так называемые департаменты (отделы) персонализации работников, миссия которых – организация работы по персонали- зации личности и персональной занятости на предприятии. Предлагаемые департаменты должны выполнять функции современных кадровых служб, которые можно назвать HRP – Human Resource Personalistics. К традиционным функциям, выполняемым отделом персонала, в HRP добавляется содействие персоналу в достижении благополучия.

Самостоятельной структурой должны стать центры персональной занятости , определяющие своей миссией способствование рациональной и персональной занятости экономически активного населения, трудоустройство, предусматривающее профессиональный клиринг, ЗОЖ-клиринг и социоклиринг.

Конечно, данная статья отражает, прежде всего, гипотетические направления по взаимо-реализации личности и общества. Но тот совершенно малый опыт (см. далее в этом номере5) по практическому внедрению персоналистских положений подтверждает безусловную высочайшую эффективность персоналистских процессов и структур.

*****

-

1. A. Arzamastsev, E. Kostromina Personalistics as Technology of High-Potential Managers Cultivation in Companies. -Materials of International conference, Komensky University, Bratislava, Slovakia, 2011. P.239-256.

-

2. Arzamastsev, A. Personalism as the Philosophical Foundation of Personalistics. – Kairos (Germany, Cologne), 2010, P.44-67

-

3. Арзамасцев, А. Персоналистика. Теоретические разработки основ новой прикладной науки. – М.: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2012.

-

4. Арзамасцев, А.А. Занятость (монография). – М.: Остеон-фонд, 2011.

-

5. Арзамасцев, А.А. Профориентация (монография). – М.: Остеон-фонд, 2011.

Список литературы Персонализм и персоналистика. Теория и практика взаимоблагополучия личности и общества

- A. Arzamastsev, E. Kostromina Personalistics as Technology of High-Potential Managers Cultivation in Companies. - Materials of International conference, Komensky University, Bratislava, Slovakia, 2011. P.239-256.

- Arzamastsev, A. Personalism as the Philosophical Foundation of Personalistics. - Kairos (Germany, Cologne), 2010, P.44-67.

- Арзамасцев, А. Персоналистика. Теоретические разработки основ новой прикладной науки. - М.: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2012.

- Арзамасцев, А.А. Занятость (монография). - М.: Остеон-фонд, 2011.

- Арзамасцев, А.А. Профориентация (монография). - М.: Остеон-фонд, 2011.