Перспектива применения клеточных технологий в лечении пациентов с энтезопатиями

Автор: Крайнюков П.Е., Кокорин В.В., Чеснаков А.Н., Евтушенко А.А., Епифанов С.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.16, 2021 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время выбор оптимального подхода в лечении пациентов, страдающих энтезопатиями различной локализации, а так же сокращение сроков их реабилитации остаются актуальной и значимой медико-социальной проблемой современного общества. Она затрагивает большую часть населения в течение жизни и охватывает все сферы трудовой деятельности. Отсутствие общепринятых стандартов лечения, запоздалая диагностика, длительный и упорный характер болезни обуславливают неоднозначные исходы и высокий процент рецидивов, приводят к запущенности процесса, ухудшению качество жизни пациентов и потере трудоспособности работающего населения. Рассмотрены методы регенеративной терапии, применяемые при лечении больных энтезопатиями. Проведен анализ результатов использования современных методик и отражены возможные сроки реабилитации пациентов.

Энтез, энтезопатия, регенерация, аутоткани, реабилитация

Короткий адрес: https://sciup.org/140290426

IDR: 140290426 | DOI: 10.25881/20728255_2021_16_3_12

Текст научной статьи Перспектива применения клеточных технологий в лечении пациентов с энтезопатиями

В настоящее время выбор оптимального подхода в лечении пациентов страдающих энтезопатиями различной локализации, а так же сокращение сроков их реабилитации остается актуальной и значимой медикосоциальной проблемой современного общества. Она затрагивает большую часть населения в течение жизни и охватывает все сферы трудовой деятельности. Отсутствие общепринятых стандартов лечения, запоздалая диагностика, длительный и упорный характер болезни, обуславливают неоднозначные исходы и высокий процент рецидивов, приводят к запущенности процесса, ухудшению качество жизни пациентов и потере трудоспособности работающего населения [1–3].

Фоном развития энтезопатий у одной группы лиц является профессиональная деятельность, включающая повторяющиеся, стереотипные движения, у спортсменов или военнослужащих, этому способствуют физические перегрузки и характер выполняемых специальных задач. В других случаях причиной становится инфекционный, аутоиммунный агент, стрессовый фактор или беспричинное появление признаков на фоне полного благополучия. Все это свидетельствует об актуальности данной проблемы у населения во всех сферах деятельности современного общества [4–8].

Проведенное исследование позволяет сформулировать концепцию мультиструктурного воздействия имплантированного клеточного концентрата на ткани человека (цитокинов, микроэлементов, тромбоцитов, стволовых клеток и продуктов их экзоцитоза). По мнению авторов имплантация клеточного концентрата стимулирует развитие естественных патофизиологиче-

ских реакций, характерных для процесса репарации. В результате регенераторно-восстановительных реакций организма развиваются основные терапевтические эффекты, наблюдаемые после их введения.

Цель:

– изучить и дать оценку эффективности применения современных методик клеточной инженерии в лечении энтезопатий;

– совершенствовать подход в выборе предпочтительной тактики лечения данной группы пациентов:

– уменьшить сроки лечения и реабилитации пациентов с энтезопатией верхних конечностей.

Материалы и методы

В период с 2016 по 2021 гг. проведено обследование 93 больных, проходивших лечение в ФКУ ЦВКГ им. П.В. Мандрыка, с признаками энтезопатии верхней конечности — плечевого, локтевого и лучезапястного суставов, в возрасте от 25 до 75 лет, из них 41 женщина и 52 мужчины. Период появления первых признаков функциональных расстройств, варьировал в диапазоне — от нескольких суток до 6 месяцев, в среднем 24,5 суток. Все больные проходили лечение амбулаторно, за исключением 15 случаев, когда потребовалась госпитализация в стационар в связи с неврологической симптоматикой. Из исследования исключены пациенты, имеющие: острые респираторные, онкологические, гематологические, ау-тоимунные заболевания, сахарный диабет, анорексию и дефицит жировой ткани, а так же период беременности и лактации.

Больные разделены на 3 группы, в зависимости от применяемого метода лечения, первая и вторая группа составили 30 человек, третья (контрольная) 33, соответственно. Первой группе проводилось комплексное лечение, включающее применение обогащенной тромбоцитарной плазмы (ОТП), второй — стромально-васкулярной фракции (СВФ), третью составили больные с общепринятой тактикой консервативного лечения, включающего нестероидные противовоспалительные средства местного и системного действия. Все группы были сопоставимы по ключевым статистическим параметрам.

Обследование больных проводилось по стандартному протоколу: сбор анамнестических данных (давность, повторяемость, предрасполагающие, сопутствующие факторы); клинические локальные признаки (боль, отек, цвет кожных покровов, напряжение тканей, температура, локализация, трофические расстройства, неврологическая симптоматика, дисфункция); параклинические исследования (оценивали воспалительную реакцию крови, уровень лейкоцитарного индекса интоксикации, биохимические изменения, рентгенографические, УЗ, КТ, МРТ признаки). В обязательном проядке выполняли ультразвуковое исследование (УЗИ) сосудов верхних конечностей и области повреждения тканей. При необходимости выполняли компьютерную (КТ), магнито-резонансную томографию (МРТ).

Полученные данные оформляли протоколом исследования, вносили объективные отличительные признаки, проводили сравнительный анализ.

У большинства больных имел место схожий анамнестический фактор связанный с механическими перегрузками — часто повторяющиеся, монотонные, циклические движения, на протяжении продолжительного периода времени. В 17 случаях причина возникновения жалоб не имела четкой связи с известными факторами и осталась нераспознанной.

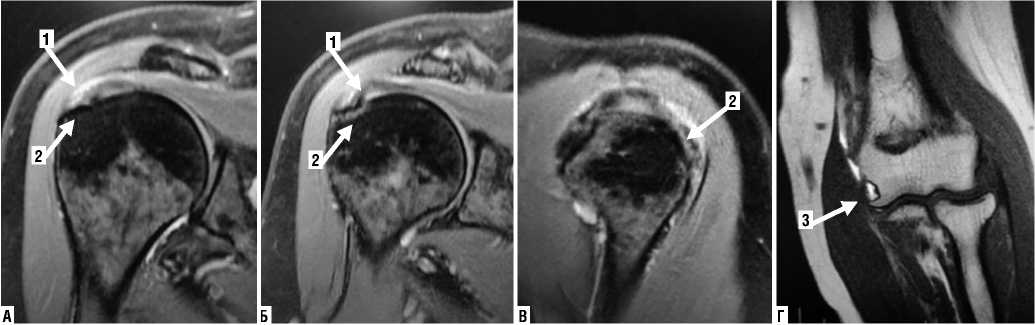

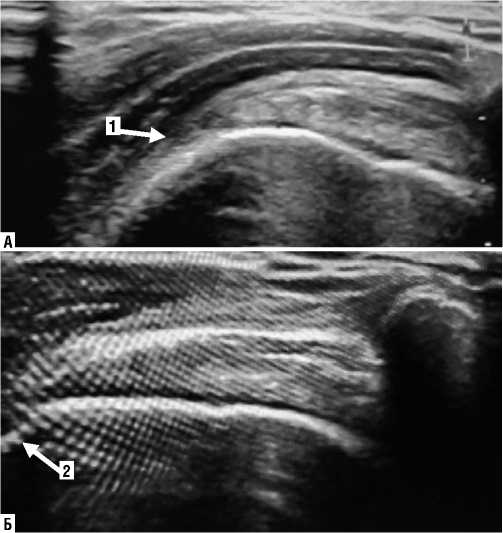

Данные, полученные при физикальном осмотре, находили подтверждение при инструментальных методах исследования (R-графия, УЗИ, КТ, МРТ), и определяли субклинические изменения позволяющие выявить объективные критерии анатомо-функциональных нарушений характеризующие энтезопатию (Рис. 1–3).

При допплерографическом исследовании выявлены объективные признаками энтезита, — снижение эхогенности энтеза (неупорядоченность фибриллярной структуры), утолщение энтеза (повреждения коллагеновых волокон), разнонаправленные структурные изменения сухожильной, хрящевой, костной ткани (энтезофиты, эрозии костного компонента, рубцы), а также усиление сосудистого рисунка (Рис. 3).

В настоящее время, современные методы лечения энтезопатий включают применение клеточных технологий, из которых наиболее распространенные это аутологичная плазма крови обогащенная тромбоцитарными факторами роста (ОТП — PRP, platelet-rich plasma in eng.) и клеточный концентрат жировой ткани, в котором присутствуют стромальные клетки и клетки крови — стромально-васкулярная фракция (СВФ — SVF, stromal-vascularfraction in eng.).

В первой группе исследования (N = 30) пациентам, страдающим энтезопатией, применяли концентрат тромбоцитов, обогащенный лейкоцитами и тромбоцитами (Л-ОТП). Эксфузию крови проводили путем венепункции, в стерильные контейнеры, содержащие антикоагулянт. Далее их помещали в центрифугу и проводили короткое центрифугирование с мягким вращением. При этом цельная кровь сепарировалась на три слоя: супернатант (бесклеточная плазма), промежуточный «лейкоцитная пленка» (концентрированные тромбоциты) и нижний (богатый эритроцитами). После первого центрифугирования проводили второе более быстрое и более продолжительное, чтобы изолировать «лейкоцитную пленку». Производили забор Л-ОТП. Для стимулирования дегрануляции тромбоцитов, и активации экзоцитоза накопленных в их цитоплазматических гранулах биостимулирующих факторов, к конечному концентрату добавляли тромбин. Количественные показатели плазмы определяли волюметрическим методом на автоматическом гематологическом анализаторе CELL-DYN Ruby, Abbott (США). В асептических условиях, под УЗИ-контролем, перкутантно, произ-

ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ

Рис. 1. Рентгенография суставов верхней конечности. В начальной фазе энтезопатий рентгенограммы показывают остеопороз энтезеального костного компонента (1) и утолщение мягких тканей (2). На более поздних стадиях мы наблюдали субхондральный склероз (3), энтезофиты (4) и эрозии (5).

Рис. 2. МРТ плечевого (А–В) и локтевого суставов (Г). При МРТ исследовании волокнистая часть энтезиса плохо видна из-за низкого содержания воды. Стрелками выделены изменения в энтезисе надостной мышцы (1) и прилегающих тканях (отек костного мозга в субхондральной ткани — 2). При МР исследовании локтевого сустава (Г) по поводу медиального эпикондилита, выявлена кистообразная перестройка прилежащих тканей (указана стрелкой — 3).

Рис. 3. Допплерографическое исследовании. Энтезопатические поражения: А. пациент С., 45 лет, энтезопатия надостной мышцы плечевого сустава. утолщенный, гипоэхогенный энтез с незначительный эрозией в костной части (1); Б. пациент К., 40 лет, энтезопатия надостной мышцы плечевого сустава, гипоэхогенный энтез, минерализованные (энтезофиты) рубцово-измененные, расслоенные сухожилия в фиброзной и фиброхрящевой частях (2).

водили имплантацию концентрата к месту повреждения. Место инъекции закрывали асептической повязкой. Процедуру проводили от 3 до 7 раз, с интервалом 5–7 суток, в зависимости от выраженности клинических проявлений заболевания и полученных объективных данных исследования (УЗИ, КТ, МРТ).

Во второй группе (N = 30), использовали стромально-васкулярную фракцию (СВФ) — гетерогенную клеточную популяцию, выделяемую из жировой ткани (ЖТ) и обладающую существенным регенеративным потенциалом. Клетки, входящие в ее состав, обеспечивают иммуномодулирующее, антиапоптотическое, противовоспалительное действие, стимулируют рост и дифференцировку клеток, а также ангиогенез в месте повреждения. Принцип выделения СВФ-ЖТ основан на бережной ферментативной диссоциации жировой ткани до состояния отдельных жизнеспособных клеток с последующим фракционированием клеточной суспензии на центрифуге (Zuk P.A. et al., 2001; Yu G. et al., 2011). Преимущества способа — быстрота приготовления и наименьший контакт с реагентами, является относительно безопасным и регулируется меньшим числом законодательных актов (Bora P., Majumdar A.S., 2017).

В условиях операционной, с соблюдением правил асептики и антисептики, под местной инфильтрационной анестезией, путем липосакции из параумбиликальной области передней брюшной стенки живота, получали до 100 мл липоаспирата. Стандартным протоколом изоляции СВФ-ЖТ, в лабораторных условиях, получали осадок, состоящий из сосудистой стромы и стволовых клеток (СК), в количестве от 2x108 до 4x108. Данного количества СК достаточно для клинического применения. Полученный концентрат СВФ ЖТ, под УЗ-контролем, имплантировали в область повреждённого энтеза.

В послеоперационном периоде все пациенты находились под наблюдением в течение 60–120 мин. Осложнений в группах исследования не возникло.

В группе контроля (N = 33), пациенты получали консервативное лечение включающее, противовоспалительную терапию местного и системного действия, антигистаминную и витаминотерапию, физиолечение (УВТ, электрофорез, электромиостимуляция, вакуум-аспирация, иглорефлексотерапия, массаж) проводили при отсутствии или стихании острых воспалительных явлений.

Всем пациентам тщательно указывали на соблюдение послеоперационного ортопедического режима и проводили курс восстановительного лечения.

Результаты и обсуждение

На основании анализа полученных данных выделен общий ряд жалоб характерных для данной патологии: устойчивый болевой синдром в области сустава при движениях и в ночное время; постоянное ощущение дискомфорта в области повреждения; боль при пальпации; локальная отечность и гипертермия тканей; уменьшение амплитуды движений в суставах.

Наличие сосудов при исследовании энтезиса считается характерным признаком энтезопатии. Обследовано 93 пациента с болью в суставах верхних конечностей. Для сравнения обследовали группу из 30 пациентов, не имеющих указанных жалоб и анамнестических данных. Группа наблюдения была представлена 35 больными с механической болью в плечевом суставе (МБП), 35 — в локтевом суставе (ЛС), 15 — лучезапястном суставе (ЛЗС) и 8-тендинитом разгибателя I пальца (ТР). Васкуляризированные энтезы выявлены лишь в 64% случаев, что свидетельствует о неоднозначности признака. При исследовании выявлены признаки воспаления подкожно-жировой ткани, бурсита, синовиита, а также повреждения тканей прилегающей зоне энтеза (эрозии, кисты, рубцовые и дистрофические изменения сухожилий).

Проведение хирургической имплантации клеточного концентрата в первой и второй группах позволило сократить сроки восстановления функции конечности. Так, в первой группе (n = 30) пациентам, в лечении которых применялась ОТП, срок купирования острых воспалительных явлений составил в среднем 7 суток, период начальных УЗ-признаков репарации энтеза составил от 10 до 14 суток, восстановление структуры энтеза, в

среднем, — 8 нед., купирование клинических проявлений заболевания с момента имплантации Л-ОТП — 3 недели. В период динамического наблюдения за пациентами, который составил до 24 мес., рецидив заболевания отмечен только у 10% больных группы исследования. Однако выраженность и клинические проявление в отличие от первоначальных, имели более сглаженных характер. Факторами, способствующими рецидиву, явились: острые респираторные заболевания в 2 случаях, и погрешность в диете (злоупотребление спиртсодержащими продуктами) в одном. Этим пациентам проведена консервативная терапия и физиолечение с положительным результатом.

Во второй группе (n = 30) пациентам, в лечении которых применялась СВФ-ЖТ, срок купирования острых воспалительных явлений составил в среднем 5 суток, период начальных УЗ-признаков репарации — энтеза от 7 до 10 суток, восстановление структуры энтеза, в среднем, — 6 нед., купирование клинических проявлений заболевания с момента имплантации СВФ-ЖТ — 2,5 недели. В период динамического наблюдения за пациентами (24 мес.), рецидив заболевания отмечен всего в одном случае, после перенесенной новой острой коронавирусной инфекции (COVD-19). Однако у данного пациента признаки энтезопатии имели место наряду с, пока еще малоизученным, посткоронавирусным костно-мышечным синдромом. Период реабилитации этого пациента составил до 6 мес.

Третья исследуемая группа (n = 33) пациентов, которым проводилась консервативная терапия, срок купирования острых воспалительных явлений составил в среднем 10 суток, период начальных УЗ-признаков репарации энтеза — до 3–4 недель, восстановление структуры энтеза в среднем — 12 нед., купирование клинических проявлений заболевания с момента имплантации Л-ОТП — 6 недель (таблица 1).

Выводы

Диагностика энтезопатий является не простой задачей. Как правило, основными диагностическими этапами являются — анамнестический, физикальный и инструментальный. Для постановки точного диагноза требуется применение высокотехнологичных методов — КТ, МРТ, УЗИ, и специфических лабораторных показателей крови [9; 10].

Неинвазивная ультразвуковая диагностика дает оценку состоянию патологически измененных мягких и периартикулярных тканей, как до и так и во время лечения, что служит дополнительной и важной информацией для клиницистов позволяя подобрать адекватную схему терапии [11; 12]. Как правило, все пациенты, имеют ультразвуковые признаки дегенеративно-дистрофических изменений фиброзно-костно-сухожильно-связочного комплекса — эксудация, разволокнение, истончение, замещение фиброзными тканями [13; 14].

Жировая ткань пациента является богатым источником аутогенного клеточного материала, что предотвращает риск имуннологического отторжения и позволяет получить большое количество клеток. Клетки СВФ, полученные из жировой ткани, подвергнутой ферментной обработке, содержат ММСК, эндотелиальные прогениторные клетки, М2 поляризированные макрофаги и Т-лимфоциты, которые служат источником регенерации энтеза.

Имплантацию клеточного концентрата возможно выполнить в амбулаторных условиях, при отработанном хирургическом менеджменте и наличии необходимого оборудования в течение 3-4 часов.

В основе современных методик, лежит способность человеческого организма к ауторепарации, инициации генетически обусловленных механизмов, способных купировать болевой синдром, вернуть физиологическую локомоторную функцию и снизить при этом фармакологическую нагрузку [15–18].

По нашему мнению наличие лейкоцитов в составе ОТП позволяет оказывать более продолжительное воздействие концентрата за счет увеличения продолжительности жизни тромбоцитов [19–21].

Благодаря тому, что применяемые методы инъекционной регенеративной терапии основаны на технологиях клеточной инженерии, составными компонентами которой является аутоткань, осложнений и побочных реакций практически не встречается, что положительно сказывается на сроках реабилитации. Учитывая универсальный механизм действия, который направлен на естественное стимулирование репаративных функций организма, их потенциал довольно велик [22–26].

В данном исследовании проведен анализ характеристик используемых современных методов лечения и

Табл. 1. Сравнение групп исследования

|

Группа исследования |

Применяемый метод |

Кол-во процедур |

Интервал процедур (сут.) |

ДП* васкуляризации энтеза (%) |

ДП* начала репарации энтеза (нед.) |

ДП* восстановления структур энтеза (нед.) |

Купирование острых воспалительных проявлений (сут.) |

Купирование клинических проявлений заболевания (нед.) |

|

|

Группа 1 (n = 30) |

Л-ОТП |

5–7 |

5–10 |

13 |

43% |

3 |

8 |

7 |

3 |

|

Группа 2 (n = 30) |

СВФ-ЖТ |

2–3 |

5–7 |

12 |

40% |

2,5 |

6 |

5 |

2,5 |

|

Группа 3 (n = 33) |

Консервативное лечение +ФТЛ |

10–14 |

3–10 |

17 |

52% |

4 |

12 |

10 |

4 |

Примечание : ДП* — допплерографические признаки.

отражены возможные сроки реабилитации пациентов. Однако, с учетом определенных требований по оснащению и квалификации персонала, выбор предпочтительных методик остается за врачом специалистом.

Таким образом, способ стимуляции регенерации клетками, полученными из собственной ткани пациента, представляется перспективным для лечения энтезопатий любой локализации и подтверждает безопасность их применения в хирургии.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Список литературы Перспектива применения клеточных технологий в лечении пациентов с энтезопатиями

- Балабанова Р.М. Энтезиты: диагностика и лечение // Русский медицинский журнал. — 2012. — №11. — С.538. [Balabanova RM. Enthe-sitis: diagnosis and treatment. Russian Medical Journal. 2012; 11: 538. (In Russ).]

- Dennis MG, Kay-Geert AH, Ai LT. Differentiation between osteoarthritis and psoriatic arthritis: implications for pathogenesis and treatment in the biologic therapy era. Rheumatology. 2015; 54(1): 29-38.

- Juneja SC, Veillette C. Defects in Tendon, Ligament, and Enthesis in Response to Genetic Alterations in Key Proteoglycans and Glycoproteins: A Review. Arthritis. 2013; 154812. doi. 10.1155/2013/154812.

- Wang X, Xie L, Crane J, et al. Aberrant TGF-|3 activation in bone tendon insertion induces enthesopathy — like disease. Journal of Clinical Investigation. 2018; 128(2): 846-860.

- Хитров Н.А. Параартикулярные ткани: варианты поражения и их лечение // Русский медицинский журнал. — 2017. — №3. — С.177-184. [Khitrov NA. Paraartikulyarnyye tkani: varianty porazheniya i ikh lecheniye. Russian Medical Journal. 2017; 3: 177-187. (In Russ).]

- Загородный Г.М., Карпенков К.М., Тихоненков А.А., Ясюкевич А.С. Особенности применения препаратов гиалуронана внутрисуставно в спортивной практике // Медицинские новости. — 2014. — №11-(242). — С. 69-73. [Zagorodnyj GM, Karpenkov KM, Tihonenkov AA, Yasyukevich AS. Osobennosti primeneniya preparatov gialuronana vnu-trisustavno v sportivnoj praktike. Medical news. 2014; 11(242): 69-73. (In Russ).]

- Ясюкевич А.С., Гулевич Н.П., Муха П.Г. Анализ уровня и структуры случаев спортивного травматизма в отдельных видах спорта // Прикладная спортивная наука. — 2016. — № 1(3). — С. 89-99. [Yasyukevich AS, Gulevich NP, Muha PG. Analiz urovnya i struktury sluchaev sportivnogo travmatizma v otdel'nyh vidah sporta. Applied sports science. 2016; 1(3): 89-99. (In Russ).]

- Кокорин В.В., Кузьмин Д.Б., Крайнюков П.Е., Епифанов С.А. Роль инфекции в этиопатогенезеэнтезопатий // Вестник национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. — 2020. — Т.15. — №3. — C.141 -149. [Kokorin VV, Kuz'min DB, Kraynyukov PYe, Ye-pifanov SA. Rol' infektsii v etiopatogenezeentezopatiy. Bulletin of the National Medical and Surgical Center N.I. Pirogov. 2020; 15(3): 141-149. (In Russ).]

- Arend CF. Role of sonography and magnetic resonance imaging in detecting deltoideal acromialenthesopathy: an early finding in the diagnosis of spondyloarthritis and an under-recognized cause of posterior shoulder pain. Journal of ultrasound in medicine. 2014; 33(4): 557-61.

- Каратеев А.Е., Каратеев Д.Е., Орлова Е.С. и др. «Малая» ревматология: несистемная ревматическая патология околосуставных мягких тканей верхней конечности. Часть 1 // Современная ревматология. — 2015. — №9(2). — С.4-15. [Karateev AE, Karateev DE, Orlova ES, et al. «Malaya» revmatologiya: nesistemnaya revmaticheskaya patologiya okolosusta-vnyh myagkih tkanej verhnej konechnosti. CHast' 1. Modern rheumatology. 2015; 9(2): 4-15. (In Russ).]

- Годзенко А.А. Лечение периартикулярных болевых синдромов // Русский медицинский журнал. — 2012. — №7. — С.382-384. [Godzenko AA. Lechenie periartikulyarnyh bolevyh sindromov. Russian Medical Journal. 2012; 7: 382-384. (In Russ).]

- Малахов Н.Б., Пыков М.И., Чочиев Г.М. Нормальная эхоанатомия параартикулярных тканей коленного сустава у детей и методика их ультразвукового обследования // Ультразвуковая и функциональная диагностика. — 2002. — №2. — С.101-111. [Malahov NB, Pykov MI, CHochiev GM. Normal'naya ekhoanatomiya paraartikulyarnyh tkanej kolen-nogo sustava u detej i metodika ih ul'trazvukovogo obsledovaniya. Ultrasonic and functional diagnostics. 2002; 2: 101-111. (In Russ).]

- Иванова О.Н., Соболев Ю.А., Пядова Е.А. и др. Сравнительный анализ артросонографических и рентгенографических изменений суставов при ревматических заболеваниях // Научно-практическая ревматология. — 2004. — №4 (приложение). — С.11. [Ivanova ON, Sobolev YUA, Pyadova EA, et al. Sravnitel'nyj analiz artrosonograficheskih i rentgenogr-aficheskih izmenenij sustavov pri revmaticheskih zabolevaniyah. Scientific practical rheumatology. 2004; 4 (prilozhenie): 11 (In Russ).]

- Аджигайтканова С.К. Диагностика и лечение отдельных форм ревматических заболеваний с позиции доказательной медицины / Учебно-методическое пособие. — 2013. — С.6-23. [Adzhigajtkanova SK. Diagnostika i lechenie otdel'nyh form revmaticheskih zabolevanij s pozicii dokazatel'noj mediciny. Teaching manual. 2013. Р.6-23. (In Russ).]

- Ахмеров Р.Р., Зарудий Р.Ф., Хайруллин Ф.Р. Применение технологии Pasmolifting в травматологии и восстановительной медицине // Сборник методических рекомендаций по применению тромбоцитарной аутоло-гичной плазмы. Технология Плазмолифтинг Plasmolifting TM. — Москва, 2016. — С.24-33. [Ahmerov RR, Zarudij RF, Hajrullin FR. Primenenie tekhnologii Pasmolifting v travmatologii i vosstanovitel'noj medicine. A collection of methodical recommend ations on the use of platelet autologous plasma. Plazmolifting TM technology. Moskva, 2016. Р.24-33. (In Russ).]

- Теплов О.В., Теплова Ю.С., Плаксейчук Ю.А. и др. Методика применения аутологичной богатой тромбоцитами плазмы в лечении пациентов c остеоартрозом коленных суставов. Методические рекомендации. — Казань, 2017. [Teplov OV, Teplova YUS, Plaksejchuk YUA, et al. Metodika primeneniya autologichnoj bogatoj trombocitami plazmy v lechenii pa-cientov c osteoartrozom kolennyh sustavov. Metodicheskie rekomendacii. Kazan', 2017 (In Russ).]

- Wu PI, Diaz R, Borg-Stein J. Platelet-rich plasma. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America. 2016; 27(4): 825-853.

- Papalia R, Diaz Balzani L, Torre G, Tirindelli MC, et al. Intraoperative application platelet rich fibrin, postoperative injections of PRP or microfracture only for osteochondral lesions of the knee: a five-year retrospective evaluation. Journal of biological regulators & homeostatic agents. 2016; 30(4): 41-49.

- Cole BJ, Karas V, Hussey K, Pilz K. Hyaluronic acid versus platelet-rich plasma: a prospective, double-blind randomized controlled trial comparing clinical outcomes and effects on intraarticular biology for the treatment of knee osteoarthritis. American Journal of Sports Medicine. 2017; 45(2): 339-346.

- Laver L, Marom N, Dnyanesh L, Mei-Dan O, et al. PRP for degenerative cartilage disease. Cartilage. 2016; 1.

- Joshi Jubert N, Rodriguez L, Reverte-Vinaixa MM, Navarro A. Platelet-rich plasma injections for advanced knee osteoarthritis: a prospective, randomized, double-blinded clinical trial. Orthopaedic journal of sports medicine. 2017; 5(2).

- D'souza N, Rossignoli F, Golinelli G, Grisendi G, Spano C, Candini O, Domi-nici M. Mesenchymal stem/ stromal cells as a delivery platform in cell and gene therapies. BMC Medicine. 2015; 13(1): 186.

- Ennis WJ, Sui A, Bartholomew A. Stem cells and healing: impact on inflammation. Advances in Wound Care. 2013; 2(7): 369-378.

- Fodor PB, Paulseth SG. Adipose derived stromal cell (ADSC) injections for pain management of osteoarthritis in the human knee joint. Aesthetic Surgery Journal. 2015; 36(2): 229-236.

- Ude CC, Sulaiman SB, Min-Hwei N, Hui-Cheng C, Ahmad J, Yahaya NM, Saim AB, Idrus RBH. Cartilage regeneration by chondrogenic induced adult stem cells in osteoarthritic sheep model. PLoS One. 2014; 9(6): e98770. doi: 10.1371/journal.pone.0098770.

- Bourin P, Bunnell BA, Casteilla L, Dominici M, Katz AJ, March KL, Redl H, Rubin JP, Yoshimura K, Gimble JM. Stromal cells from the adipose tissue-derived stromal vascular fraction and culture expanded adipose tissue-derived stromal/stem cells: a joint statement of the International Federation for Adipose Therapeutics and Science (IFATS) and the International Society for Cellular Therapy (ISCT). Cytotherapy. 2013; 15(6): 641-648.