Перспективная система санитарно-гигиенической обработки одежды на борту пилотируемого космического модуля

Автор: Глебов Игорь Васильевич, Железняков Александр Григорьевич, Романов Сергей Юрьевич, Рябкин Александр Моисеевич

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Статья в выпуске: 1 (12), 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена рассмотрению вопросов введения в комплекс систем жизнеобеспечения экипажа пилотируемого космического модуля оборудования для санитарно-гигиенической обработки средств личной гигиены и предметов одежды космонавтов. Предложена перспективная технология для разработки такой системы, рассмотрены варианты схем ее реализации в пилотируемом космическом модуле, определены преимущества и недостатки каждой из предложенных схем. Предлагаемая технология санитарно-гигиенической обработки средств личной гигиены и предметов одежды космонавтов на борту пилотируемого космического модуля позволит существенно уменьшить массу и объем доставляемых грузов. Кроме того, наличие в составе комплекса систем жизнеобеспечения такого оборудования увеличит степень замкнутости этого комплекса.

Пилотируемый космический модуль, комплекс систем жизнеобеспечения, средства личной гигиены, степень замкнутости комплекса

Короткий адрес: https://sciup.org/14343511

IDR: 14343511 | УДК: 629.78.046.7:648.23

Текст научной статьи Перспективная система санитарно-гигиенической обработки одежды на борту пилотируемого космического модуля

По мере развития пилотируемой космонавтики, увеличения длительности полетов, начала полетов за пределами низких околоземных орбит, длительных автономных полетов, появления перспективы создания лунных и марсианских баз все бóльшую актуальность приобретает задача разработки комплекса систем жизнеобеспечения (КСЖО) экипажа с максимальной степенью замкнутости [1].

Одним из проблемных вопросов является обеспечение экипажа средствами личной гигиены (СЛГ) и предметами одежды. Грузопоток СЛГ, белья и одежды для обеспечения трех членов экипажа околоземной космической станции в течение года — до 3 400 дм3 по объему, до 660 кг по массе, что составляет значительную часть общего грузопотока в рамках транспортно-технического обслуживания Международной космической станции.

При решении аналогичной задачи для долговременной лунной базы или межпланетной экспедиции проблема становится еще более актуальной. Так, для двухлетнего полета к Марсу при экипаже шесть человек масса СЛГ и предметов одежды может составить около трех тонн, а объем — до 14 м3.

Анализ показывает, что столь значительное количество СЛГ и предметов одежды обусловлено не их широкой номенклатурой, а необходимостью иметь запас одинаковых изделий с малым ресурсом, связанной с невозможностью их повторного использования вследствие биологического загрязнения.

Наличие в составе КСЖО оборудования для гигиенической обработки (стирки) способно существенно уменьшить запасы СЛГ и предметов одежды за счет их очистки на борту и последующего многократного использования. Максимальная экономия может быть достигнута при многократном использовании средств гигиены с малым ресурсом, но большими суммарной массой и объемом.

перспективная технология санитарно-гигиенической обработки одежды в космосе

Использование традиционных методов стирки потребует наличия дополнительных запасов воды (из-за ее потерь при регенерации мыльного раствора). При условии возврата в цикл стирки не менее 95% очищенной воды ее потери составят 0,2…0,5 кг за процесс стирки.

Поэтому наиболее перспективной представляется санитарно-гигиеническая обработка СЛГ и предметов одежды с использованием диоксида углерода в сверхкритическом состоянии. Главным преимуществом использования диоксида углерода является то, что это не доставляемый ресурс, а продукт жизнедеятельности экипажа, значительная часть которого подлежит утилизации.

Сверхкритическое состояние вещества — четвертая форма агрегатного состояния, в которую способны переходить многие органические и неорганические вещества при достижении определенной температуры и давления.

Точка, в которой происходит такой переход, называется критической, а состояние вещества, находящегося выше этой точки — сверхкритическим. В связи с тем, что внешне оно напоминает жидкость, в применении к нему сейчас используется специальный термин — сверхкритический флюид (от английского слова fluid, т. е. «способный течь»). В современной литературе принято сокращенное обозначение сверхкритических флюидов — СКФ [2].

С конца 1980 гг. в промышленности все большее применение находят технологии с использованием газов в сверхкритическом состоянии для растворения органических соединений. Наиболее широко стали применять СО2 в сверхкритическом состоянии, который является растворителем широкого круга органических соединений с высоким коэффициентом диффузии. Он легко проникает в глубинные слои различных твердых веществ и материалов. Диоксид углерода стал лидером в мире сверхкритических технологий, поскольку обладает целым комплексом преимуществ. Перевести его в сверхкритическое состояние достаточно легко ( t кр = 31 ° С, р кр = 73,8 атм), кроме того, он не токсичен, не горюч, не взрывоопасен. При переводе диоксида углерода из сверхкритического состояния в газообразное или жидкое растворенные в нем органические вещества выделяются и могут быть утилизированы.

Свойства сверхкритического СО2 как растворителя можно регулировать — при повышении давления его растворяющая способность увеличивается [3].

Диоксид углерода, который выделяется космонавтом со скоростью ~480 нл/чел. в сутки, будет удаляться из атмосферы станции системой переработки диоксида углерода (СПДУ) и накапливаться в емкости для хранения СО2. Из емкости для хранения диоксида углерода ~63% газа поступает в блок гидрирования для переработки, а оставшийся диоксид углерода (~0,33 кг/чел. в сутки) сбрасывается в вакуум [4].

В сутки на поверхности СЛГ и одежды скапливается сухой остаток органических примесей в количествах: слизь — 0,4 г, слюна — 0,01 г, пот — 3,0 г, слущенный эпителий — 3,0 г, выпавшие волосы — до 0,14 г [5].

Без учета слущенного эпителия и выпавших волос, которые должны быть удалены пылесосом перед загрузкой в камеру обработки одежды, суммарный вес органических примесей не превысит 3,41 г/чел. в сутки.

схемы реализации системы в пилотируемом космическом модуле

Процесс санитарно-гигиенической обработки СЛГ и предметов одежды может быть представлен в следующей последовательности операций:

-

• удаление твердых частиц с использованием пылесоса;

-

• загрузка в камеру обработки;

-

• сушка предметов в камере обработки при температуре ~100 ° С для удаления адсорбированной влаги;

-

• заполнение камеры обработки СКФ под давлением ~80 кгс/см2 и при температуре не менее 32 ° С;

-

• выдержка в течение времени, необходимого для растворения органических примесей в СКФ;

-

• замещение СКФ с растворенными органическими веществами чистым СКФ. Количество чистого СО2 в сверхкритическом состоянии не менее одного свободного объема камеры (ламинарный процесс замещения) и не более трех объемов (турбулентный процесс замещения);

-

• снижение давления в камере обработки до давления в отсеке пилотируемого космического модуля (ПКМ);

-

• извлечение СЛГ и предметов одежды из камеры обработки.

Количество СКФ, необходимое для замещения отработанного СКФ в камере обработки (операция № 6), определяет вариант схемы системы санитарно-гигиенической обработки СЛГ и предметов одежды.

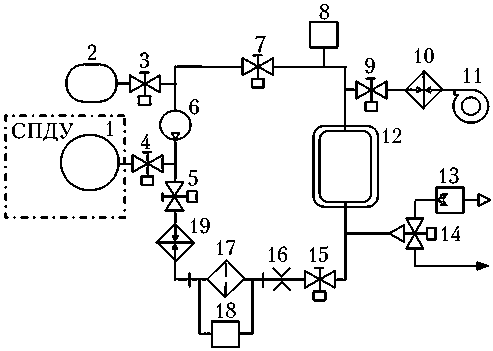

Замкнутая схема (рис. 1), в которой СКФ после удаления из него растворенных органических примесей снова поступает в емкость-ресивер для хранения и для дальнейшего использования в процессе санитарногигиенической обработки следующей партии. После загрузки СЛГ и предметов одежды камера обработки продувается горячим воздухом для удаления адсорбированной воды. Затем свободный объем камеры обработки заполняется СО2 в сверхкритическом состоянии из емкости-ресивера при включенном компрессоре. После завершения процесса санитарногигиенической обработки СКФ проходит через:

-

• дроссель, для перевода его в газообразное состояние;

-

• фильтр, для сбора органических примесей;

-

• нагреватель, обеспечивающий отсутствие жидкой фазы диоксида углерода;

-

• компрессор, который закачивает СО2 в емкость-ресивер, где он хранится в сверхкритическом состоянии.

Вместе с извлеченными из камеры обработанными вещами оставшийся диоксид углерода сбрасывается в отсек ПКМ. Потери СО2 в системе компенсируются СПДУ. Фильтрующий элемент в системе заменяется после достижения заданного значения перепада давления, контролируемого соответствующим датчиком.

Рис. 1. Замкнутая схема системы: 1 — емкость хранения диоксида углерода; 2 — емкость-ресивер; 3, 4, 5, 7, 9, 14, 15 — электропневмоклапаны; 6 — компрессор; 8 — датчик давления; 10, 19 — нагреватель; 11 — вентилятор; 12 — камера обработки; 13 — вакуумный насос; 16 — дроссель; 17 — фильтр; 18 — датчик перепада давления

Примечание. СПДУ — система переработки диоксида углерода.

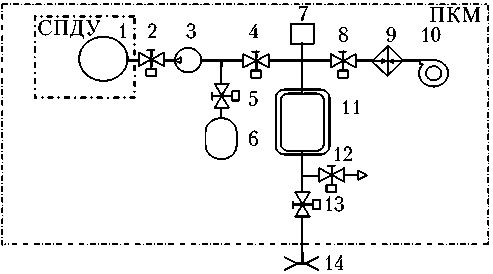

Разомкнутая схема (рис. 2), в которой отработанный СКФ с растворенными органическими примесями выбрасывается в космическое пространство при одновременной продувке камеры чистым СО2 в сверхкритическом состоянии. В случае реализации ламинарного процесса продувки камеры, 50% собранного в процессе накопления между последующими стирками диоксида углерода расходуется на продувку камеры. При экипаже три человека и периодичности стирки каждые четыре дня количество СКФ для заполнения камеры и продувки будет составлять 10,5 л (4,2 кг).

Рис. 2. Разомкнутая схема системы: 1 — емкость хранения диоксида углерода; 2, 4, 5, 8, 12, 13 — электропневмоклапаны; 3 — компрессор; 6 — емкость-ресивер; 7 — датчик давления; 9 — нагреватель; 10 — вентилятор; 11 — камера обработки; 14 — безмоментный сопловый насадок

Примечание. ПКМ — пилотируемый космический модуль; СПДУ — система переработки диоксида углерода.

Основным преимуществом разомкнутой схемы является упрощенная пневмогидравлическая схема (отсутствие блока очистки диоксида углерода, меньшее количество клапанов и т. д.) и, как следствие, простота и надежность, меньшее энергопотребление оборудования. Основным недостатком является повышенный расход диоксида углерода.

Выбор схемы, технический облик оборудования и ожидаемые нормы расхода диоксида углерода должны быть обоснованы на этапе разработки технических предложений.

заключение

Предложенная технология санитарногигиенической обработки СЛГ и предметов одежды космонавтов на борту ПКМ позволит существенно уменьшить массу и объем доставляемых грузов. Наличие в составе КСЖО оборудования для гигиенической обработки (стирки) увеличит степень замкнутости комплекса.

Основными вопросами, которые должны быть решены при разработке оборудования для санитарно-гигиенической обработки СЛГ и предметов одежды космонавтов с использованием диоксида углерода в сверхкритическом состоянии, являются следующие:

-

• определение состава загрязнителей и необходимой степени очистки СЛГ и предметов одежды для их повторного использования;

-

• целесообразность использования сверхкритического СО2 для стирки (степень растворимости жиров и других загрязнителей);

-

• устойчивость и ресурс СЛГ и предметов одежды при обработке их СО2 в сверхкритическом состоянии;

-

• выбор схемы (замкнутая или разомкнутая), разработка оптимальной пневмогидравлической схемы;

-

• надежность и резервирование оборудования для длительного автономного полета;

-

• анализ безопасности размещения на борту ПКМ оборудования с высоким давлением.

Список литературы Перспективная система санитарно-гигиенической обработки одежды на борту пилотируемого космического модуля

- Романов С.Ю., Гузенберг А.С. Космические системы жизнеобеспечения: основные требования к разработке средств жизнеобеспечения экипажей длительных космических экспедиций//Инженерная экология. 2013. № 2. С. 2-15.

- Поляков В.Н., Баграташвили В.Н. Сверхкритические среды: новые реакции и технологии//Российский химический журнал. 1999. Т. 43. № 2. С. 25-28.

- Леменовский Д.А., Баграташвили В.Н. Сверхкритические среды. Новые химические реакции и технологии//Соросовский образовательный журнал. 1999. № 10. С. 36-41.

- Глебов И.В., Курмазенко Э.А., Романов С.Ю., Железняков А.Г. Прогнозирование функционирования перспективной системы обеспечения газового состава для длительных пилотируемых космических полетов//Труды МАИ. 2014. № 73. С. 5-8.

- ГОСТ Р 50804-95 Среда обитания космонавта в пилотируемом космическом аппарате. Общие медико-технические требования. М.: Госстандарт, 1995. С. 60.