Перспективы и приоритеты развития информационных спутниковых систем

Автор: Тестоедов Николай Алексеевич, Кузовников Александр Витальевич

Журнал: Космические аппараты и технологии.

Рубрика: Ракетно-космическая техника

Статья в выпуске: 1 (19), 2017 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены основные направления развития систем спутниковой связи, вещания и ретрансляции информации. Показано, что на сегодняшний день основная тенденция развития космических телекоммуникационных систем - переход к спутникам, использующим технологию HTS (High throughput satellites). Для современных спутников HTS пропускная способность составляет до 100-150 Гбит/с, проекты следующего поколения спутников HTS позволят повысить пропускную способность в несколько раз. Определяют пропускную способность спутников HTS число лучей и полоса частот в луче, доступная для использования. При увеличении числа лучей требуется уменьшать их диаграмму направленности. Современные спутники HTS имеют 70-80 лучей с шириной диаграммы направленности 0,4-0,7 град. Проектируемые спутники будут иметь 150-250 лучей с шириной диаграммы направленности 0,2-0,3 град. Значит, ёмкость проектируемых спутников достигнет 0,5 Tбит/с, а в некоторых проектах даже 1 Тбит/с. При реализации фидерных линий связи с центральными станциями это ведёт к необходимости перехода в V-диапазон радиочастот...

Космический аппарат, спутниковая связь, широкополосная фиксированная связь, контурные антенны, многолучевые антенны, hts-спутники

Короткий адрес: https://sciup.org/14117391

IDR: 14117391 | УДК: 629.783

Текст научной статьи Перспективы и приоритеты развития информационных спутниковых систем

В начале XX века наметился рост доли спутниковой связи на рынке телекоммуникаций благодаря развитию технологической базы спутниковых решений, которые позволяют предоставлять конечному пользователю все преимущества широкополосных мультисервисных сетей. Размеры территории РФ также благоприятствуют внедрению спутниковой связи. Если центральная часть РФ традиционно хорошо обеспечена связью, то районы Дальнего Востока и Сибири имеют недостаточно хорошо развитую инфраструктуру связи при высокой потребности в телекоммуникационных услугах.

Развёртывание и модернизация спутниковой группировки гражданского назначения долж-

* © Тестоедов Н. А., Кузовников А. В., 2017

ны не только защитить орбитально-частотный ресурс РФ, обеспечить государственных и коммерческих пользователей современными услугами связи и вещания, но и создавать технологический задел для предотвращения зарубежной экспансии на внутренний рынок с новыми видами услуг.

Тенденции развития космическихтелекоммуникационных систем

В настоящее время в мире прослеживаются две основные тенденции развития космических телекоммуникационных систем. Первая - применение спутников, использующих технологии HTS. Вторая - переход от тяжёлых спутников на геостационарных орбитах к орбитальным группировкам малых космических аппаратов на средних (8–12 тыс. км) и низких (500–2000 км) орбитах [1].

ИССЛЕДОВАНИЯ

Havko____________

Ж ГРАДА

Переход от традиционных систем к системам на базе спутников HTS

На сегодняшний день основная тенденция развития космических телекоммуникационных систем - переход к спутникам, использующим технологию HTS. Высокоинформативные геостационарные спутники за последние 10 лет стали самостоятельным классом спутников связи. Примерно в 2010 году такие спутники получили название HTS, которое сегодня признано в мире для многолуче-8 вых спутников, ориентированных на задачи широ кополосного доступа (ШПД). Пропускная способность систем на основе спутников HTS уже превосходит потенциал всех традиционных спутниковых систем в С- и Ku-диапазонах в несколько раз.

Том 1

Основные этапы развития систем фиксированной спутниковой связи показаны на рис. 1.

Основным отличительным признаком спутников HTS является формирование рабочей зоны с использованием многолучевых антенн (МА) (рис. 2). Здесь следует отметить, что на традиционных спутниках связи и вещания фиксированной спутниковой службы и/или вещания используются контурные антенны, формирующие широкие рабочие зоны. Способ формирования рабочей зоны принципиально изменяет технические решения при создании полезной нагрузки и экономические показатели спутника и системы ШПД. В итоге пропускная способность спутника HTS сегодня составляет примерно до 100–150 Гбит/с, проекты следующего поколения спутников HTS уже предполагают пропускную способность в несколько

зоны многими

Формирование рабочей зоны контурным лучом

Формирование рабочей зоны широкими лучами

узкими лучами

Пользовательская антенна 0,5 - 0,8 м

Пользовательская антенна

1,5- 5 м

Super-HTS системы - с гибким Пользовательская антенна многократным переиспользованием 0,8 - 1,5 ал частотного ресурса

Рис. 1. Развитие систем фиксированной спутниковой связи

Рис. 2. Основные виды МЛА

Перспективы и приоритеты развития информационных спутниковых систем раз выше. В результате себестоимость единицы частотно-энергетического ресурса спутника HTS почти на порядок ниже, а в целом в системе ШПД достигается снижение себестоимости передачи единицы информации в десятки раз по сравнению с использованием традиционных спутников для аналогичных задач ШПД.

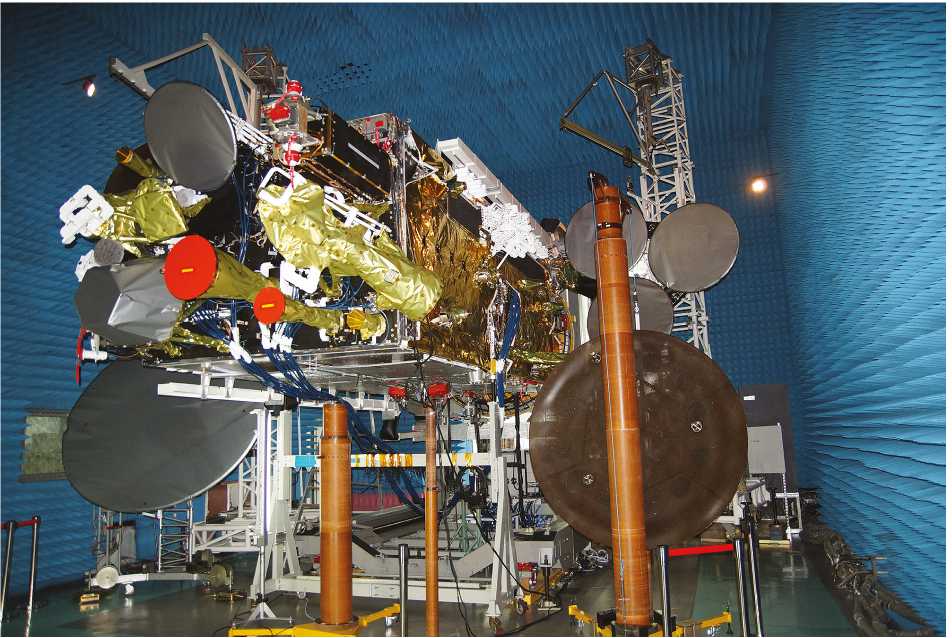

Внешний вид спутника HTS производства АО «ИСС» «Экспресс-АМ5» представлен на рис. 3.

Наиболее эффективно достоинства спутников HTS реализуются в Ku-диапазоне, поскольку бортовая антенная система ПН (полезной нагрузки) значительно меньше по массе, чем, например, при реализации в Ku-диапазоне при условии идентичности лучей. Хотя это положение и является дискуссионным, в том числе в связи со значительно меньшим затуханием сигналов Ku-диапазона в условиях наличия гидрометеоров.

Определяющими для HTS в первом приближении являются число лучей и полоса частот в луче, доступная для использования. Полосу частот в луче невозможно расширять произвольно. В основном наращивание емкости спутника HTS обеспечивается за счет увеличения числа лучей. Соответственно, при увеличении числа лучей требуется уменьшать их диаграмму направленности, если рабочая зона фиксирована. Аналитические исследования, посвященные этой задаче, показывают, что вполне возможно сужение лучей до 0,2–0,3 град. При сужении лучей увеличивается усиление луча, но из этого не следует пропорциональный рост отношения сигнал/шум на приемной стороне. В ряде исследований показано, что существует ограничение на достижимое значение отношения сигнал/шум, связанное с нарастанием взаимных помех между лучами (как по передаче, так и по приему). Значение отно-

шения сигнал/шум обычно не больше 12–13 дБ на краю локальной рабочей зоны абонентского луча.

Также данное решение поможет «разгрузить» частотный ресурс в уже используемых диапазонах радиочастот (S-, С-, Х- и Ku-диапазоны), что в настоящее время является актуальной проблемой ввиду увеличение числа наземных и космических систем связи.

Ещё одной важной особенностью спутников HTS является использование прозрачных цифровых процессоров, обеспечивающих гибкое перераспределение требуемого частотного ре- 9

сурса в зависимости от трафика системы (DTP – Digital transparent processor), результатом является защита от помех и увеличение гибкости полезной нагрузки с целью обеспечения клиентам персонализированных услуг.

Заключение

Внедрение представленных в статье новшеств позволит создать новые телекоммуникационные системы, удовлетворяющие современным требованиям, таким как:

-

• высокая пропускная способность;

-

• низкие задержки сигнала;

-

• использование пользователями малогабаритных недорогих абонентских терминалов;

-

• невысокая стоимость услуг связи во многих регионах, сопоставимая со стоимостью наземных услуг связи или более выгодная;

-

• возможность предоставления широкого спектра услуг: голосовая связь, передача коротких текстовых сообщений, предоставление высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет, теле- и радиовещание.

ИССЛЕДОВАНИЯ

Havko_____

Том 1

Ж ГРАДА

Список литературы Перспективы и приоритеты развития информационных спутниковых систем

- Принципы построения зарубежных спутниковых систем персональной подвижной связи: учеб. пособие / А. М. Андреев, Л. П. Богинский, М. В. Гришин и др. СПб.: ВКА им. А. Ф. Можайского, 2008. 345 с.

- Спутниковые системы связи и вещания (справочно-аналитическое издание). М.: Радиотехника, 2008. № 1. 384 с.

- Малые космические аппараты информационного обеспечения / под ред. В. Ф. Фатеева. М.: Радиотехника, 2010. 320 с.

- Головков В. В., Есипенко А. А., Кузовников А. В. Система спутниковой связи на низких орбитах для обеспечения высокоскоростной передачи данных // Наукоемкие технологии. 2016. № 7. С. 19-21.