Перспективы использования анализатора тиоловых антиоксидантов в клинической практике для оценки неспецифической резистентности организма при различных критических состояниях и для прогнозирования акушерских осложнений

Автор: Полушин Ю.С., Левшанков А.И., Лахин Р.Е., Пащинин А.Н., Безрукова Е.В., Пискунович А.Л., Костючек Д.Ф., Белозерова А.К., Гайдуков Сергей Николаевич, Шапкайц В.А., Белозерова Л.А., Краснов Николай Васильевич

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Использование и методики высокотехнологичных измерений

Статья в выпуске: 3 т.23, 2013 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты использования в клинической практике анализатора тиоловых антиоксидантов для определения состояния тиолдисульфидной системы и уровня неспецифической резистентности организма при критических состояниях и при беременности. Впервые достоверно определены количественные значения тиолдисульфидного коэффициента в зависимости от формы и тяжести заболевания, а также при осложненном протекании беременности. Показано, что состояние активности тиоловых соединений позволяет оценить эффективность предоперационной подготовки больных, определить уже в первые послеоперационные дни возможность развития осложнений, а также прогнозировать течение беременности и проводить сохраняющую терапию при угрозе ее прерывания. Показана высокая востребованность и перспективность использования приборных средств и методических подходов для определения тиолдисульфидного статуса организма как в лечебной практике, так и в профилактической медицине.

Тиолы, резистентность, адаптация, критические состояния больных, тиолдисульфидный анализатор

Короткий адрес: https://sciup.org/14264875

IDR: 14264875 | УДК: 616.008.922.1-073.55

Текст научной статьи Перспективы использования анализатора тиоловых антиоксидантов в клинической практике для оценки неспецифической резистентности организма при различных критических состояниях и для прогнозирования акушерских осложнений

Среди перспективных методов прогнозирования, ранней диагностики и оценки эффективности лечения обращают на себя внимание биохимические показатели молекулярных механизмов неспецифической резистентности. При этом исследования изменений в состоянии тиолдисульфидной системы под воздействием повреждающего стресс-фактора заслуживают особого внимания.

Тиоловые соединения как биологически активные вещества принимают непосредственное и многостороннее участие в биохимических механизмах жизнедеятельности организма. К числу тиоловых белков относятся многие ферменты: оксидоредуктазы, трансферазы, гидролазы, дегидрогеназы и др., белки клеточных мембран, мышечной ткани, белки, участвующие в клеточном делении, в передаче генетической информации, а также альбумины, глобулины и другие белки и низкомолекулярные пептиды, такие как глюта-тион.

С тиолами небелковой и белковой природы связаны механизмы регуляции проницаемости клеточных мембран; функционирования нервной, эндокринной и иммунной систем; мышечного со- кращения; свертывания крови и ряда других физиологических процессов.

Широкий спектр действия этих соединений обусловлен наличием функциональных сульфгидрильных (–SH)-групп, отличающихся высокой реакционной способностью.

Уникальная способность тиоловых соединений подвергаться окислительно-восстановительной реакции имеет особую значимость. Возникающая при этом обратимая тиолдисульфидная система, функционирует как молекулярный механизм регуляции биохимических и физиологических процессов, способных динамично реагировать на внешнее воздействие [1–3]

2 R–SH <=> R–S–S–R.

Процессы биологического окисления являются одним из наиболее распространенных видов биохимических реакций клетки. Особенностью таких реакций является участие в них высокореакционных свободных радикалов, которые в нормальных физиологических условиях принимают непосредственное участие в жизненно важных биохимических реакциях клетки. Усиление процессов свободного радикального окисления приводит клетку в состояние "окислительного стресса", что вызы- вает окислительное повреждение молекулярных структур и является причиной окислительной модификации белка, нуклеиновых кислот, пероксидации липидов и других молекулярных структур [4, 5].

Повреждающему действию свободных радикалов препятствует сложный многокомпонентный, полифункциональный механизм антиоксидантной защиты, основной задачей которого является предотвращение и ограничение патогенных состояний, вызванных окислительными повреждениями клетки, и приведение концентрации свободных радикалов к физиологически необходимому уровню. В свете современных представлений тиоловым соединениям клетки принадлежит ведущая роль в молекулярных механизмах антиоксидантной защиты, поскольку ключевые ферменты антиоксидантной системы являются тиоловыми соединениями, высокая реакционная способность позволяет проводить реакции как антирадикального так и антиперекисного действия, а уникальная обратимая окислительно-восстановительная реакция этих соединений поддерживает гомеостаз их в клетке без активации биосинтеза [3, 5].

В.В. Соколовский в 1984 г. предложил оценивать функциональное состояние антиоксидонтной защиты по величине отношения концентрации тиолдисульфидных групп в биосубстрате и использовать этот показатель как интегральный тест для оценки неспецифической резистентности организма [1, 5].

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СУЛЬФГИДРИЛЬНЫХ И ДИСУЛЬФИДНЫХ ГРУПП В ТИОЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ

Анализатор тиоловых антиоксидантов (АТА-1)

Начиная с первой половины прошлого столетия электрохимические методы определения функциональных групп тиоловых соединений, такие как амперометрическое и кулонометрическое титрование, полярографический анализ, являются предметом многочисленных исследований.

Одним из первых был разработан метод амперометрического титрования для определения сульфгидрильных –SH-групп простых меркаптанов. Дальнейшее усовершенствование метода позволило определять –SН-группы в цистеине, глю-татионе, белках — альбумине, глобулине [6].

В 1962 г. В.В. Соколовский модернизировал метод I. Kolthoff и W. Harris для определения SH-групп в крови амперометрическим титрованием азотнокислым серебром [7].

Дисульфидные группы электрохимическими методами преимущественно определяют путем их восстановления по величине образовавшихся сульфгидрильных групп, что вызывает определенные трудности, особенно при определении дисульфидных групп в биосубстратах, таких как кровь, из-за высокой реакционной способности сульфгидрильных групп в момент их образования. Это обстоятельство диктует не только соответствующий выбор вещества-восстановителя, подбор соответствующей среды для проведения химической реакции восстановления дисульфидных групп, но и весьма ограниченное приборное время (доли минуты) определения образовавшихся SH-групп. Для восстановления дисульфидных групп используют сульфит натрия, амальгаму и боргид-рид натрия, 2-меркаптоэтанол и электрохимическое восстановление [6, 7].

В ИАП РАН разработан анализатор тиоловых актиоксидантов для реализации метода количественного определения тканевых сульфгидрильных и дисульфидных групп амперометрическим титрованием в одной пробе [8] в отличие от ранее разработанного метода [9]. Усовершенствование методики дало возможность реализовать ее в анализаторе тиоловых антиоксидантов (АТА-1).

На заседании БРИЗ Комитета по здравоохранению Администрации г. Санкт-Петербурга (протокол № 3 от 10.12.1997 г.) анализатор тиоловых антиоксидантов АТА-1 был рекомендован для использования в лечебно-профилактических учреждениях города (выписка № 02-12/1 от 14.01.1998 г. из протокола № 3).

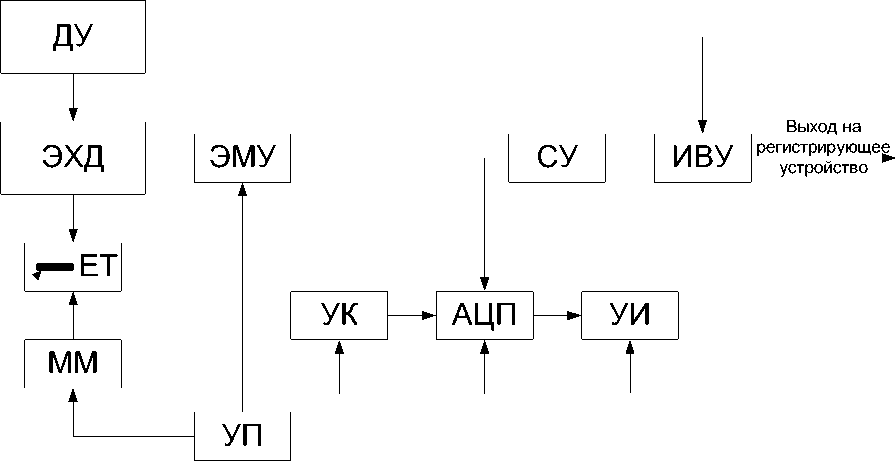

Устройство АТА-1 состоит из аналитического модуля, который предназначен для проведения амперометрического титрования анализируемой пробы и электронного модуля, который предназначен для питания аналитического модуля, управления режимами работы анализатора и измерения предельного диффузионного тока при соответствующей ЭДС в электрохимической цепи. Принципиальная блок-схема устройства представлена на рисунке.

Электрометрический усилитель представляет собой преобразователь малых токов, поступающих с электродов ЭХД, в постоянное напряжение. Выходное напряжение ЭМУ может изменяться от –10 до 10 В в зависимости от входных токов. Диапазон измерения входных токов ЭМУ до 5∙10–6 А. В качестве измерительного сопротивления использован резистор 106 Ом. Выходной сигнал с ЭМУ поступает на АЦП. АЦП представляет собой интегрирующий преобразователь, имеющий 2000 дискрет. УИ предназначено для отображения выходного сигнала в цифровом виде. С помощью переключателя можно изменять диапазон измерения АЦП от 0 до 2 В или от 0 до 20 В. Для компенсации фоновых токов ЭХД служит УК, представляющей собой регулируемый источник напряжения от –10 до 10 В.

Принципиальная блок-схема устройства "АТА-1".

ЭМУ — электрометрический усилитель; АЦП — аналого-цифровой преобразователь; УИ — устройство индикации; УК — устройство компенсации; СУ — согласующий усилитель; УП — устройство питания; ИВУ — измерительно-вычислительное устройство; ЭХД — электрохимический датчик; ММ — магнитная мешалка; ДУ — дозирующее устройство; ЕТ — емкость для титрования; Я — якорек для перемешивания раствора

С помощью СУ выходной сигнал ЭМУ может подаваться на вычислительный комплекс. ММ предназначена для перемешиваемого титруемого раствора. Питание всех устройств электронной части осуществляется от УП. Электронный блок имеет размеры 250×150×50 мм.

Использование устройства АТА-1 позволило упростить методику амперометрического титрования, уменьшить время проведения анализа до 2 мин, увеличить точность анализа до ± 1.5 % за счет регистрации сигнала с ЭХД на АЦП в цифровом виде.

Кроме того, разработана методика определения дисульфидных групп без использования обратного амперометрического титрования, исключающая применение унитиола, который вносит дополнительную погрешность как высоко реакционноспособное соединение.

По данной методике сначала определяли амперометрическим титрованием раствором азотнокислого серебра количество сульфгидрильных групп в пробе по точке перегиба на кривой титрования. Определение дисульфидных групп в той же пробе проводилось при известном избытке количества ионов серебра, величина сигнала которого (по АЦП) откладывалась на кривой титрования. Затем в титруемый раствор вносили необходимое количество восстановителя (например, сульфит натрия) для восстановления дисульфидных групп. Вновь образовавшиеся сульфгидрильные группы вступали в химическую реакцию с ионами серебра, в результате чего величина сигнала на АЦП уменьшалась пропорционально количеству израсходованного при реакции ионов серебра. По кривой титрования определяли количество ионов серебра, вступивших в реакцию с образовавшимися сульфгидрильными группами, и по полученным величинам рассчитывали количество дисульфидных групп в пробах [8].

ОЦЕНКА ТИОЛДИСУЛЬФИДНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ В КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ С ПОМОЩЬЮ АНАЛИЗАТОРА ТИОЛОВЫХ АНТИОКСИДАНТОВ. РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Из известных методических подходов оценки величины неспецифической резистентности организма при стрессовых воздействиях определение активности тиоловых соединений представляет значительный практический интерес, о чем свидетельствует накопленный опыт по использованию анализатора тиоловых антиоксидантов в различных клиниках Санкт-Петербурга, таких как Военно-медицинская академия, ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, СПбГПМУ, ГБУЗ род. дом № 16.

На кафедре реаниматологии и анестезиологии совместно с клиниками абдоминальной и общей хирургии, военно-полевой хирургии Военномедицинской академии проведена оценка состояния тиолдисульфидной системы и уровня неспецифической резистентности организма у больных при различных критических состояниях: у 97 больных, оперируемых на фоне печеночной недостаточности; у 81 больного, которым выполнялись операции на органах брюшной полости (плановые и экстренные); у 20 больных — при тяжелой сочетанной травме; у 183 больных с токсической формой перитонита.

Результаты проведенных клинических исследований позволяют сделать следующие заключения.

– О глубоком нарушении тиолдисульфидного баланса у больных с печеночной недостаточностью; выраженность этих нарушений зависит не от формы печеночной недостаточности, а от степени ее тяжести.

– Ответ тиолдисульфидной системы достоверно подтверждает целесообразность включения в состав предоперационной подготовки больного с тяжелой патологией печени препаратов, оптимизирующих окислительно-восстановительные реакции клетки, таких как бемитил и солкосерил.

– У тяжелых больных, оперируемых на органах живота, выявлено наличие достоверной разницы между исходным уровнем тиолдисульфидного коэффициента (ТДК) у плановых больных (ТДК = = 1.6) и больных, оперируемых в экстренном порядке (ТДК = 1.05).

– Изменения в динамике состояния ТДК у плановых больных позволяют в первые три дня после проведения операции определять группу больных с развивающимися осложнениями (ТДК = 1.45, частота осложнений 24 %).

– У оперируемых больных в экстренном порядке уже на первые сутки при развитии осложнений наблюдается значительное снижение тиолового показателя (ТДК = 0.83), частота осложнений 52 %.

– У больных с тяжелой сочетанной травмой определена прямая корреляционная связь между активностью тиолового показателя и тяжестью состояния пострадавшего. При благополучном течении посттравматического периода, начиная с третьих суток, наблюдается повышение тиолдисульфидного показателя [10, 11].

Показатели тиолдисульфидного равновесия этой группы больных приведены в таблице. Статистическая обработка результатов проводилась с помощью пакета статистических программ «Sta-tistika 5 for Windows».

На кафедре инфекционных болезней ГБОУ ВПО СЗМУ им. И.И. Мечникова значения показателей тиолдисульфидной системы использовались для коррекции проводимого лечения больных гепатитами различной этиологии. Был разработан способ индивидуального подбора лекарственных препаратов для этой группы больных [8].

Впервые состояние тиолдисульфидного равновесия исследовали для больных менингитами различной этиологии. Под наблюдением находилось: 47 больных с этиологически различными формами серозных менингитов, из них 66 % с энтеровирус-ной инфекцией, 17 больных бактериальными менингитами. Все больные имели тяжелое течение болезни, сопровождающееся частыми осложнениями.

К основным результатам проведенных исследований необходимо отнести следующее.

Впервые при оценке степени тяжести заболевания больных менингитами использовались достоверные и объективные критерии, основанные на определении тиолдисульфидного состояния в крови больных в динамике. Показано, что у больных

Количественные значения ТДК у больных в критических состояниях и при невынашивании беременности

|

Операции на брюшной полости (экстренные). Послеоперационный период |

Менингиты |

Прерывание беременности |

Операции на брюшной полости (плановые). Послеоперационный период |

Острые воспалительные заболевания придатков матки |

Острые рино-синуситы |

||||

|

с ос-ложн. |

без ос-ложн. |

бактериальный |

вирусный |

начавшийся выкидыш |

угроза прерывания |

с осложн. |

без ос-ложн. |

||

|

0.85 ±0.08 |

1.05 ±0.01 |

1.19 ±0.01 |

1.28 ±0.02 |

1.35 ±0.01 |

1.80 ±0.02 |

1.45 ±0.05 |

1.60 ±0.15 |

1.52 ±0.19 |

1.90 ±0.21 |

вирусными менингитами в разгар заболевания происходит значительное снижение сульфгидрильных групп (до 195 ±5.75 мкм/л), при этом тиолдисульфидный коэффициент (ТДК = 1.28 ±0.02) на 50 % ниже по сравнению с контрольной группой; у больных с тяжелой формой бактериальных менингитов содержание сульфгидрильных групп составляет 154 ±4.7 мкм/л, а значение тиолдисульфидного коэффициента снижается до ТДК = 1.19 ±0.01. Следует отметить, что к концу курса лечения менингитных больных (4–6 недель) не наблюдается нормализации тиолдисульфидного состояния в крови, что, по всей вероятности, связано с глубокими патохимическими процессами, развивающимися при этом заболевании, которые в значительной мере определяют особенности его течения [12].

На кафедре отоларингологии Медицинского университета им. И.И. Мечникова впервые проведено сравнительное исследование тиолдисульфидного равновесия в секретах носовых пазух и сыворотке крови с целью разработки объективного неинвазивного метода оценки критериев эффективности лечения больных различными формами риносинусита, в том числе гнойных. В процессе исследования был обследован 61 пациент и получены следующие результаты.

– Доказана корреляционная связь между коэффициентом тиолдисульфидного равновесия в сыворотке крови и носовом секрете. При этом ТДК в носовом секрете определен в норме ТДК = = 3.3 ±0.2, а в сыворотке крови ТДК = 3.5 ±0.3.

– Для больных, страдающих хроническим ри-носинуситом, определены значения ТДК, позволяющие определять уровень неспецифической резистентности: значение ТДК = 1.9 ±0.21 — низкая степень резистентности (острые риносинуситы), ТДК = 2.7 ±0.1 — средняя степень резистентности, ТДК = 3.5 ±0.3 — удовлетворительное состояние резистентности. Данный неинвазивный метод может использоваться как интегральный тест для оценки динамики развития различных заболеваний, тактики и эффективности проводимого курса лечения [13–15].

На кафедре акушерства и гинекологии Медицинского университета им. И.И. Мечникова разработан способ определения степени тяжести состояния больных воспалительными заболеваниями придатков матки (ВЗПМ) в зависимости от ответа тиолдисульфидной системы и обследован 65 больной. В результате проведенного исследования было достоверно установлено, что ТДК = = 1.52 ±0.19 — определяет тяжелую степень состояния больной; ТДК = 1.93 ±0.21 — состояние средней тяжести; ТДК = 2.78 ±0.63 — удовлетворительное состояние.

Этот способ определения степени тяжести больных ВЗПМ позволяет сократить время исследования в 3 раза по сравнению с определением лейкоцитарного индекса интоксикации и значительно повысить точность диагностики [16].

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИЗАТОРА ТИОЛОВЫХ АНТИОКСИДАНТОВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ

В литературе имеются единичные сведения о роли антиоксидантной системы, в частности тиоловых соединений, в развитии оксидативного стресса в акушерской практике [17].

В настоящее время одной из актуальных проблем в акушерстве является невынашивание беременности. С целью определения прогностической значимости состояния тиолдисульфидной системы при осложненном протекании беременности на кафедре акушерства и гинекологии СПбГПМУ впервые проводится широкий круг исследований по изучению изменений в тиолдисульфидной системе у женщин репродуктивного возраста, у женщин при физиологическом течении беременности, при угрозе прерывания беременности и в динамике проведения лечения по сохранению беременности. На данный момент обследовано 45 здоровых женщин репродуктивного возраста и 51 беременная женщина, из которых 15 женщин с физиологически протекающей беременностью — контрольная группа, 36 беременных женщин с угрозой прерывания беременности, в 5 случаях беременность сохранить не удалось.

Обследованные группы женщин были сопоставимы по возрасту, анамнезу, а также по срокам гестации. Результаты проведенного обследования позволили по состоянию тиолдисульфидной системы достоверно определить:

– для здоровых женщин репродуктивного возраста особенности течения менструального (ТДК = 2.7 ±0.1) и овуляторного (ТДК = 3.5 ±0.2) циклов;

– для контрольной группы женщин с нормально протекающей беременностью определен ТДК в пределах от 2.9 ±0.1 до 3.5 ±0.2;

– для беременных женщин с угрозой прерывания беременности до проведения сохраняющей терапии ТДК варьировался в пределах от 1.8 ±0.1 до 2.5 ±0.1, а после проведения сохраняющей терапии наблюдалось достоверное повышение ТДК в пределах 2.8 ±0.05 до 3.4 ±0.1, практически до уровня значения ТДК, соответствующего нормально протекающей беременности;

– у женщин, которым не удалось сохранить беременность, при поступлении их в стационар ТДК был более чем на 50 % ниже нормы (ТДК =

= 1.5 ±0.01), причем на фоне проводимой терапии наблюдалось дальнейшее снижение ТДК до 1.35 ±0.01.

Этот результат говорит о серьезных физиологических нарушениях в организме женщины при невынашивании беременности и практическом отсутствии адаптации к таким процессам.

Получены данные по быстрому реагированию ТДК на лечение отеков у беременных, что может позволить в дальнейшем прогнозировать динамику лечения, а также сократить пребывание больного в стационаре.

В результате проведенных клинических исследований определены количественные значения ТДК, позволяющие определять уровень неспецифической резистентности беременных женщин: значения ТДК = 1.35 ±0.01 — прямая угроза несо-хранения беременности; ТДК = 1.8 ±0.02 — низкая степень резистентности; ТДК = 2.8 ±0.01 — средняя степень резистентности; ТДК = 3.5 ±0.1 — удовлетворительное состояние неспецифической резистентности. В первых трех случаях необходимо врачебное вмешательство, последнее значение ТДК характеризует нормальное течение беременности [17–19].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обобщая результаты клинических исследований, полученных авторами при использовании анализатора тиоловых антиоксидантов, необходимо отметить, что особую научную и практическую значимость имеет выявленное достоверное различие количественного значения тиолдисульфидного коэффициента для больных, состояние которых определяется как критическое, к которому следует отнести и прерывание беременности.

Как видно из таблицы, количественные значения тиолдисульфидного коэффициента позволяют идентифицировать критические состояния больных. Так, при критическом состоянии больного, оперируемого на брюшной полости в экстренном порядке, ТДК = 0.85 ±0.08; для тяжелых больных бактериальным менингитом ТДК = 1.19 ±0.01; при прерывании беременности ТДК = 1.35 ±0.01; для больных в тяжелом состоянии с ВЗПМ ТДК = 1.52 ±0.19. Таким образом, количественные показатели тиолдисульфидной системы, изменяющиеся уже в начальный период действия патогенного фактора на организм, стимулируют использования методов оценки тиолдисульфидной системы для ранней диагностики и профилактики заболеваний, коррекции проводимого лечения с целью предотвращения осложнений, особенно послеоперационных, коррекции сохраняющей терапии у беременных женщин с угрозой невына- шиваемости. Ответ тиолдисульфидной системы слизистой оболочки носа как неинвазивный метод может использоваться в качестве теста для оценки динамики развития заболевания, тактики и эффективности проводимого курса лечения. Определения ТДК могут явиться показаниями для использования препаратов, повышающих защитные возможности организма.

Все вышесказанное убедительно показывает, с одной стороны — эффективность использования приборных средств и методических подходов для определения тиолового статуса организма как в лечебной, так и в профилактической медицине, с другой стороны — предъявляет повышенные требования к методам оценки и приборному комплексу, связанные с повышением надежности в эксплуатации, автоматизации процессов проведения анализа и упрощения пользования прибором для пользователя.