Перспективы использования автономных источников энергоснабжения

Автор: Курапин Алексей Викторович, Гостевская Ольга Владиславовна, Сторожаков Станислав Юрьевич

Журнал: НБИ технологии @nbi-technologies

Рубрика: Технико-технологические инновации

Статья в выпуске: 3 (12), 2014 года.

Бесплатный доступ

Приводится анализ перспектив использования автономных источников энергоснабжения. Показаны преимущества использования газотурбинных и газопоршневых установок при когенерации тепла и электроэнергии. Кратко представлены основные виды тепловых насосов, приведены показатели, характеризующие их эффективность, показана сравнительная эффективность выработки тепла в газовой котельной и с помощью теплонасосных установок.

Газотурбинные установки, газопоршневые установки, электроснабжение, теплоснабжение, тепловой насос, отопительный коэффициент, коэффициент трансформации тепла

Короткий адрес: https://sciup.org/14968338

IDR: 14968338 | УДК: 621.438+697.3+658.264 | DOI: 10.15688/jvolsu10.2014.3.9

Текст научной статьи Перспективы использования автономных источников энергоснабжения

DOI:

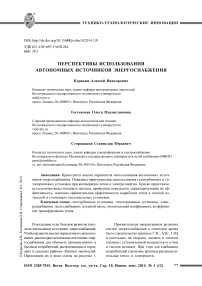

В последние годы большое развитие получили автономные источники энергоснабжения. Чтобы провести анализ перспектив их использования, рассмотрим возможные источники энергоснабжения для обычных промышленных и бытовых потребителей, расположенных в городских и сельских районах обжитых местностей. Представим их в виде схемы на рисунке 1.

Приоритетным направлением развития систем энергоснабжения в советское время было строительство крупных ГЭС, АЭС, ТЭЦ и котельных на твердом, жидком и газовом топливе с установленной мощностью в сотни и тысячи мегаватт. При этом для снабжения потребителей строились крупные распределительные тепло- и электросети.

Рис. 1. Возможные источники тепло- и электроснабжения

С приходом рыночной экономики и спадом производства снизились общие нагрузки на энергосистемы и энергосети, сокращаются капитальные вложения в их реконструкцию и развитие, в результате чего энергетика работает на физически и морально устаревшем оборудовании в режиме истощения своего производственного потенциала.

Между тем уже первые варианты Энергетической стратегии России до 2020 г. предусматривали быстрый рост потребности в электроэнергии. Кроме того, пора выводить из работы значительную часть оборудования электростанций и сетей просто по нормативам и условиям безопасности. Чем его заменять? Часть дефицита электроэнергетических мощностей из-за выбывающего оборудования можно будет покрыть дополнительными мощностями АЭС и ГЭС. Однако этого недостаточно. Большую часть выбывающего оборудования заменить нечем. Необходимо строить новые электростанции. Но по современным строительным технологиям это инерционный процесс. На возведение станции необходимо не менее 5...7 лет. Окупается же сооружение электростанции лет за 30. Таким образом, уже в скором времени в России мощных электростанций будет недостаточно. Где же выход?

Он видится в использовании автономных и альтернативных источников энергии. В электроэнергетике это газотурбинные (ГТД) и газопоршневые (ГПД) двигатели, использование которых позволяет также осуществлять когенерацию тепла и электроэнергии. Установки с газотурбинными двигателями называются газотурбинными установками (ГТУ).

Рассмотрим подробнее указанные источники энергии.

ГТУ представляет собой энергетическую установку, в которой конструктивно объединены газовая турбина, электрический генератор, газовоздушный тракт, система управления и вспомогательные устройства.

Газопоршневые энергетические станции на базе ГПД представляют собой электроге-нераторные установки с первичным поршневым двигателем, работающим на природном газе, также утилизирующие выделяемое тепло. Потребление газа составляет 0,25...0,3 нм3 на 1 кВт ∙ ч выработанной электрической энергии.

Себестоимость электроэнергии, получаемая на газовой электростанции с ГПД, дешевле промышленного тарифа в 4 раза. В целом применение ГТД и ГПД для производства электроэнергии дает следующие преимущества:

-

1) снижение затрат на потребляемую электроэнергию до 15 % на период окупаемости и до 35 % на период эксплуатации;

-

2) дополнительное резервирование источников электроэнергии.

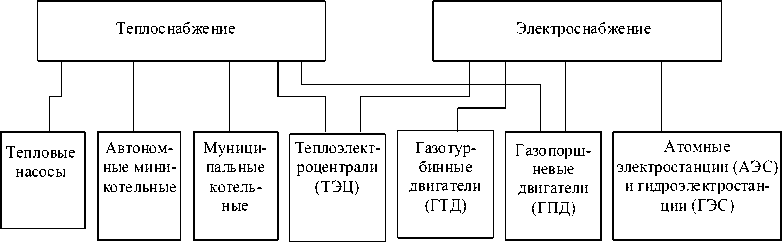

КПД установки увеличивается при ее использовании для совместного производства тепла и электроэнергии, например, при использовании ГТД это ГТУ-ТЭЦ. На Пермском заводе «Авиадвигатель» спроектирована ГТУ-ТЭЦ на базе ГТУ-16П. Ее электрическая мощность 16 МВт, тепловая – 22 Гкал/ч. КПД использования топлива составляет от 86 до 88 %. Без отпуска тепла удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии составит 384,7 г у.т./кВт-ч, а без отпуска электроэнергии (условно) удельный расход условного топлива на отпуск тепла будет 263,2 кг у.т./Гкал.

Данные величины нанесены на оси координат графика на рисунке 2 и соединены прямой линией, в соответствии с которой можно определять в базовом режиме удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии при задании удельного расхода на выработку тепла и наоборот. Этим графиком удобно пользоваться при определении экономии условного топлива при переоснащении существующих ТЭЦ, ГРЭС и котельных в ГТУ-ТЭЦ, а также при коммерческом перераспределении затрат на производство электроэнергии и тепла. Для наглядности на тот же график на рисунке 2 нанесены данные по средним в России удельным расходам условного топлива на ТЭЦ. Из рисунка 2 видны значительные преимущества газотурбинных технологий в области энергосбережения и экономии топлива по сравнению с существующими ТЭЦ.

Высокоэффективным и экологичным источником тепла в системах теплоснабжения могут стать тепловые насосы.

Тепловой насос представляет собой тепловую машину, работающую по обратному циклу. Тепловая машина, работающая по прямому циклу, получает тепло от высокотемпературного источника и сбрасывает его при низкой температуре, отдавая полезную работу. Тепловой насос требует затраты работы для получения тепла при низкой температуре из низкотемпературного источника теплоты и отдачи его в виде теплоты среднего потенциала при более высокой температуре.

Парокомпрессионные тепловые насосы (ПТН) в качестве затрачиваемой работы используют механическую энергию электрического привода или привода от теплового двигателя (возможно также использование ветродвигателей), а в качестве теплоты низкого потенциала – возобновляемую природную теплоту термальных, грунтовых и поверхностных вод, грунта, атмосферного воздуха либо техногенную сбросную теплоту технологических процессов промышленных производств, сточных вод биологических и других очистных сооружений с температурой 5...50 °С.

Использование в ПТН электроэнергии, вырабатываемой за счет возобновляемой гидравлической энергии больших и малых рек на ГЭС или ветровой энергии и низкотемпературной теплоты грунтовых вод, имеющихся в изобилии особенно в поймах рек, позволяет производить тепловую энергию для теплоснабжения без загрязнения окружающей среды. При использовании электроэнергии, вырабатываемой за счет сжигания органического топлива выбросы вредных веществ происходят на удаленных ТЭЦ, в отличие от местных и автономных котельных, в которых загрязнение окружающей среды происходит в районе их размещения, в непосредственной близости от потребителей тепловой энергии.

Абсорбционные тепловые насосы (АТН) в качестве энергии высокого потенциала используют теплоту сжигания топлива или тепловую энергию конденсации водяного пара с

Рис. 2. Соотношения удельных расходов условного топлива на выработку электроэнергии и тепла для ГТУ-ТЭЦ ( ■ - среднее по ТЭЦ России)

давлением нe ниже 0,4 МПа, теплоту охлаждения горячей воды с начальной температурой выше 145 °С; в качестве теплоты низкого потенциала – возобновляемую теплоту термальных вод либо техногенную сбросную теплоту с температурой 20...50 °С.

Полученное от теплового насоса количество полезной теплоты среднего потенциала равно сумме теплоты низкого потенциала (утилизируемой) и затраченной работы в тепловом эквиваленте, то есть часть теплоты среднего потенциала получена из природной или сбросной техногенной теплоты. Это определяет энергетическую и, как следствие, экономическую и экологическую слагаемые эффективности тепловых насосов no сравнению с котельными на органическом топливе при одинаковой тепловой мощности.

Эффективность теплового насоса оценивается так называемым отопительным коэффициентом εот = Q п/L3 , где Q п – теплота, полученная потребителем, а L 3 – работа в тепловом эквиваленте, затраченная на привод компрессора в ПТН, или теплота высокого потенциала, израсходованная в АТН. В технической литературе отопительный коэффициент также называют коэффициентом трансформации тепла (КТТ, чаще используется для АТН).

Отопительный коэффициент реального обратного цикла Ренкина, осуществляемого в ПТН:

eот = Qп/L3= eот.ид×m, где εот.ид = Тк / (Тк – T0) – отопительный коэффициент идеального цикла Карно в диапазоне температур конденсации Тк и кипения Т0 рабочего тела цикла; m – коэффициент, учитывающий необратимые потери в цикле.

Практически, для ПТН типа «вода – вода»:

T к, = 273 + [ tw + (5...10)] К;

Т0 = 273 + [ts – (2...4)] К, где tw – температура получаемого потребителем теплоносителя (нагреваемой воды на выходе из конденсатора), °С; t s – температура низкотемпературного источника теплоты (охлаждаемой воды нa выходе из испарителя ПТН), °С.

Практические значения m в диапазоне реальных температур конденсации Тк (65...70 °С) и температур кипения Т0 (0...10 °С) рабочего тела составляют 0,55...0,70, при этом более низ- кие значения соответствуют крупным ПТН. Например, в ПТН тепловой мощностью 1 МВт при температуре низкотемпературного источника теплоты, равной 7 °С, и температуре нагретой воды для потребителя теплоты, равной 60 °С, εот составляет 3,0. Величина отопительного коэффициента существующих ПТН εот = 2,0...5,0.

Коэффициент трансформации тепла АТН обозначается в технической литературе выражением z = Q п/ Q г, где Q п – количество произведенной теплоты, Q г – количество высокопотенциальной теплоты, затраченной в генераторе АТН (в основном применяются абсорбционные бромистолитиевые тепловые насосы АБТН, в которых в качестве рабочей пары веществ используется раствор бромистого лития – абсорбент, вода – хладагент).

Коэффициент трансформации тепла АБТН с одноступенчатой регенерацией раствора составляет 1,65...1,75, то есть в получаемой потребителем теплоте среднего потенциала на каждую единицу теплоты высокого потенциала вовлекается в полезный оборот 0,65...0,75 единиц теплоты низкого потенциала. В АБТН с двухступенчатой регенерацией раствора коэффициент трансформации равен 2,0...2,1 и утилизируемая теплота составляет более половины получаемой потребителем теплоты.

Экономия топлива при сопоставлении теплоснабжения с помощью тепловых насосов и котельных определяется уравнением:

DG = Gk (1 – Кк / Ктн), где Gk – расход топлива в котельной в единицах условного топлива; Кк, Ктн – коэффициенты использования первичной энергии в котельной и тепловом насосе.

Для котельной К к = h к, где h к – КПД котла. Для ПТН К тн = εот × h ээ ( К тн = εот∙ h тд), где h ээ – КПД производства электроэнергии в случае использования ПТН с электроприводом; h тд – КПД производства энергии в случае использования ПТН с тепловым двигателем (дизель, газовая турбина).

Для АБТН КAБТН = z × h , где h – КПД собственной котельной или топки АБТН (реальный h = 0,8...0,9).

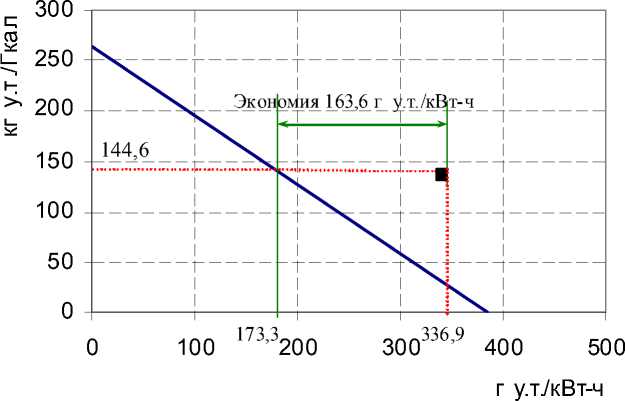

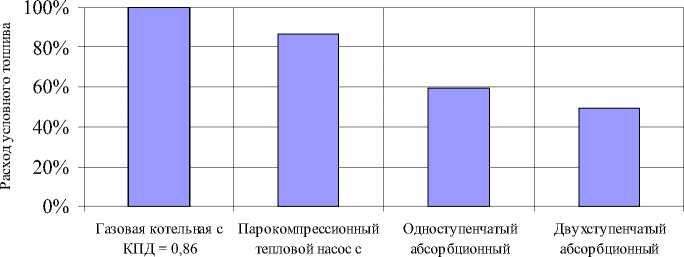

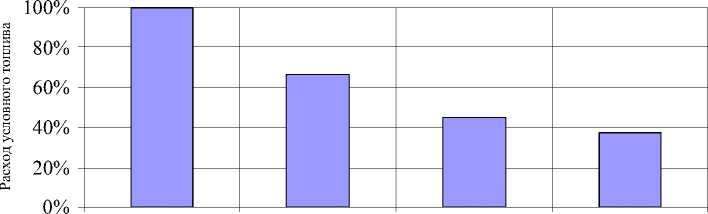

На рисунках 3 и 4 показана экономическая эффективность использования тепловых насосов.

тепловой насос с коэффициентом тепловой насос с коэффициентом коэффициентом трансформации тепла

3,0

тр ансформации тепла трансформации тепла

1,7 2,05

Рис. 3. Уменьшение расхода условного топлива при использовании тепловых насосов по сравнению с газовой котельной

Угольная котельная с КПД = 0,65

Парокомпрессионный тепловой насос с коэффициентом трансформации тепла 3,0

Одноступенчатый абсорбционный тепловой насос с коэффициентом трансформации тепла 1,7

Двухступенчатый абсорбционный тепловой насос с коэффициентом трансформации тепла 2,05

Рис. 4. Уменьшение расхода условного топлива при использовании тепловых насосов по сравнению с угольной котельной

Расчеты выполнены для котельной тепловой мощностью 1,0 Гкал/ч (1,163 МВт), годовая выработка тепловой энергии – 2616 Гкал, расход топлива на ТЭЦ – 0,3 кг у.т. на 1 кВт-ч, теплотворная способность топлив принята: угля – 4,66 Гкал/т, природного газа – 7,94 Гкал/1000 нм3.

Однако при действующих тарифах на электроэнергию работа тепловых насосов с электроприводом может оказаться убыточной. Поэтому после тщательных экономических расчетов может оказаться более выгодным применение для привода тепловых насосов газопоршневых или газотурбинных двигателей.

Список литературы Перспективы использования автономных источников энергоснабжения

- Горшков, В. Г. Тепловые насосы: Аналитический обзор/В. Г. Горшков//Справочник промышленного оборудования. -2004. -№ 2. -С. 47-80.

- Курапин, А. В. Тепловые насосы как высокоэффективные альтернативные источники тепловой энергии/А. В. Курапин, О. В. Гостевская//Современные железные дороги: достижения, проблемы, образование: материалы 6-й Междунар. науч.-практ. конф., 23 мая 2013 г. -Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2013. -С. 139-143.

- Ольховский, Г. Г. Энергетические газотурбинные установки/Г. Г. Ольховский. -М.: Энергоатомиздат, 1985. -304 с.

- Васильев, А. В. Профилирование высокоэффективных кулачков газораспределения двигаетелей внутреннего сгорания/А. В. Васильев, Ю. С. Бахрачева, У. Каборе//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 10, Инновационная деятельность. -2013. -№ 2. -С. 96-102.

- Рей, Д. Тепловые насосы: пер. с англ./Д. Рей, Д. Макмайкл. -М.: Энергоиздат, 1982. -224 с.

- Целевое видение стратегии развития электроэнергетики России на период до 2030 г./Ю. А. Зейгарник, В. М. Масленников, В. В. Нечаев, И. С. Шевченко//Теплоэнергетика. -2007. -№ 11. -С. 2-13.

- Bakhracheva, Ju. S. Fracture Toughness Pr ediction by Mean s of In den tation Test/Ju. S. Bakhracheva//International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. -2013. -Vol. 9, № 3. -С. 21-24.

- Valve cam design using numerical step-bystep method/A. V. Vasilyev, J. S. Bakchracheva, О. Kabore, Ju. O. Zelenskij//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 10, Инновационная деятельность. -2014. -№ 1 (10). -С. 26-33.