Перспективы использования глауконитсодержащих хвостов обогащения фосфоритов для снижения подвижности никеля в почвах

Автор: Сырчина Н.В., Ашихмина Т.Я., Кантор Г.Я., Скугорева С.Г.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Статья в выпуске: 5 (51), 2021 года.

Бесплатный доступ

Глауконитсодержащие хвосты обогащения фосфоритов (ХО) и удобрения на их основе могут найти применение в качестве натуральных экологически безопасных мелиорантов для загрязненных никелем почв. Преимуществом ХО, по сравнению с известковыми материалами, является наличие в составе К, Р, S, комплекса микроэлементов. Внесение ХО приводит к обогащению почвы не только элементами, входящими в их состав, но и связанными формами азота. Накопление связанного азота происходит в результате активации процессов фиксации N2 почвенными микроорганизмами. Использование ХО в качестве натуральных почвенных мелиорантов позволит существенно снизить количество отходов, образующихся при добыче и обогащении фосфатного сырья.

Хвосты обогащения фосфоритов, глауконит, почвенные мелиоранты, никель

Короткий адрес: https://sciup.org/149139081

IDR: 149139081 | УДК: 631. | DOI: 10.19110/1994-5655-2021-5-92-96

Текст научной статьи Перспективы использования глауконитсодержащих хвостов обогащения фосфоритов для снижения подвижности никеля в почвах

Никель относят к числу условно эссенциальных элементов, потребность в которых у живых организмов чрезвычайно мала и полностью удовлетворяется за счет естественного содержания соответствующих элементов в окружающей среде [1]. Повышение содержания Ni в почвах, обусловленное хозяйственной и производственной деятельностью человека, приводит к неблагоприятным экологическим последствиям: снижению продуктивности и биоразнообразия естественных биоценозов, падению урожайности выращиваемых культур, чрезмерному накоплению Ni в зерне и другой растениеводческой продукции. Возможность включения земель с повышенным содержанием Ni в сельскохозяйственный оборот представляет серьезную проблему. Основной вклад в загрязнение почв Ni вносят такие отрасли производства, как цветная металлургия, машиностроение, приборостроение, обработка металлов, добыча и переработка руды, а также работающие на угле и мазуте предприятия теплоэнергетики, транспорт и др. [2].

Ориентировочно допустимые концентрации Ni (валовое содержание) в почве населенных мест и сельскохозяйственных угодий с учетом фона, согласно СанПиН 1.2.3685-21, установлены на уровне 20 мг/кг для песчаных и супесчаных; 40 мг/кг - для кислых (рНКа < 5,5) суглинистых и глинистых; 80 мг/кг - для близких к нейтральным (pHKci > 5,5) и нейтральных суглинистых и глинистых почв. Широкий интервал ОДК обусловлен выраженной зависимостью подвижности Ni от состава и структуры почвы. Наибольшая подвижность и, соответственно, экотоксичность Ni наблюдается на легких кислых почвах. Поскольку повышение pH способствует переводу Ni в связанное состояние, для реабилитации Ni-загрязненных почв чаще всего используется прием известкования. Кроме извести уменьшению подвижности Ni в той или иной степени может способствовать внесение суперфосфата, фосфоритной муки, торфа, цеолита, вермикулита, сульфидов и некоторых других материалов, наилучший результат при этом обеспечивает внесение высоких норм извести (8 и более т/га) [3, 4]. Эффективность использования остальных мелиорантов разными авторами оценивается неоднозначно и требует дополнительных исследований.

Цель настоящей работы - изучение возможности применения глауконитсодержащих хвостов обогащения фосфоритов и удобрений на их основе для реабилитации загрязненных никелем почв.

Материалы и методы

Выбор объекта исследований обусловлен следующими факторами:

-

- хвосты обогащения (ХО) содержат комплекс агрохимически ценных компонентов (глауконит, фосфаты, известковые материалы), способных снижать подвижность Ni за счет адсорбции или химического связывания элемента в малорастворимые соединения (фосфаты, карбонаты, гидроксиды) [5];

-

- ХО являются экологически безопасным, дешевым и доступным материалом [6];

-

- использование ХО в качестве мелиорантов позволит внедрить технологию комплексной переработки добываемого фосфатного сырья и существенно снизить количество образующихся отходов.

Для выполнения исследований использовали образцы ХО, отобранные на территории хвостохра-нилища Верхнекамского фосфоритового рудника в октябре 2020 г. Образцы представляли собой относительно однородный сыпучий материал зеленовато-серого цвета. Содержание фракции с размером частиц 0,045-0,5 мм - 72 %; более 0,5 мм - 10; менее 0,045 мм - 18 %.

Состав ХО включал следующие основные минералы, масс.%: глауконит - 68,0; франколит (фторкарбонатапатит) - 7,0; кварц - 12,0; кальцит -3,5; примеси (гипс, барит, гидраты оксидов, оксиды, сульфиды Fe) - 9,5. Отдельные минералы образовывали между собой трудно разделимые сростки, что существенно затрудняло проведение количественного минералогического анализа. Содержание агрохимически значимых элементов в ХО, масс.%: РгО5 — 6,1; К2О — 3,5; СаО — 19,2; Реобщ — 9,5; 30бщ — 1,1. Содержание Cd составило менее 0,2 мг/кг.

Хвосты обогащения вносили в почву в натуральном виде, в виде муки (тонина помола < 0,18 мм) и в форме органоминерального удобрения (ОМУ), содержащего, кроме молотых ХО, торф, тор-фогель (продукт обработки водно-торфяной пульпы методом ультразвуковой кавитации), фосфоритную муку, сульфат аммония и хлорид калия. Содержание элементов минерального питания в ОМУ составляло, масс.%: N - 6,0; Р2О5 - 6,0; К2О - 6,0; S -7,0; содержание органического вещества - 10,0. Торфогель включали в состав ОМУ в качестве связующего и источника гумусовых кислот.

Все исследования проводили в лабораторных условиях. Образцы почвы для выполнения экспериментов отбирали в черте г. Кирова вблизи автомобильной трассы. В табл. 1 приведены данные, характеризующие свойства отобранных образцов.

Добавки (натуральные ХО, молотые ХО, ОМУ) вносили в воздушно-сухую почву в дозировке 0,25 г/кг. Почву с добавками перемешивали, загружали в пластиковые контейнеры и увлажняли деионизированной водой до влажности 60 %. Контейнеры накрывали микроперфорированной полипропиленовой пленкой и выдерживали в течение всего эксперимента при температуре 22±2 °C в условиях естественного освещения. Отбор проб для анализа проводили через 28 дней после внесения добавок в почву.

Варианты эксперимента: 1) почва + натуральные ХО; 2) почва + молотые ХО; 3) почва + ОМУ; 4) почва без добавок (контроль).

Содержание в почве подвижных форм Ni определяли атомно-абсорбционным методом с помощью спектрометра ААС «Спектр-5-4»; содержание ионов К+, SO42", NO3" в почвенной вытяжке (соотношение почва : деионизированная вода = 1 : 5) -методом ионной хроматографии на хроматографе «Стайер» по ФР.1.31.2008.01738 и ФР.1.31.2008. 01724, затем пересчитывали содержание ионов на

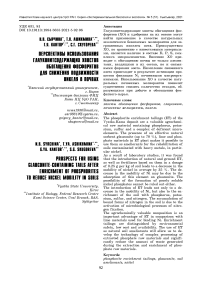

Таблица 1

Свойства почвы, используемой для выполнения исследований

Properties of the soil used for research

Table 1

Эксперимент проводили в трех повторностях. Статистическую обработку полученных данных выполняли в программе Microsoft Excel по общепринятым методикам.

Результаты и обсуждение

Результаты эксперимента приведены в табл. 2 (средние арифметические значения показателей и среднеквадратические отклонения).

Согласно полученным данным, внесение в почву натуральных и молотых ХО, а также ОМУ на их основе приводит к статистически значимому уменьшению содержания подвижных форм Ni. Снижение подвижности Ni может быть обусловлено адсорбцией этого элемента на глауконите [7]. Нельзя исключать и возможность образования малорастворимых фосфатов никеля.

Содержание агрохимически значимых элементов (N, Р, К, S) в почве под влиянием внесенных добавок увеличилось. Основными источниками сульфатов в вариантах 1 и 2 могут выступать легко окисляемые соединения серы, содержащиеся в ХО, например, пирит. Пирит в аэробных условиях достаточно быстро окисляется тионовыми бактериями, при этом образуются растворимые сульфаты железа и серная кислота:

4FeS2 + 15O2 + 2Н2О = 2Fe2(SO4)3 + 2H2SO4.

Соответствующий процесс обеспечивает не только повышение содержания подвижной серы, но и способствует переводу содержащихся в ХО труднорастворимых фосфатов (средних фосфатов) в более доступные для растений формы (гидрофосфаты):

Са3(РО4)2 + H2SO4 = 2СаНРО4 + CaSO4.

Источником калия в вариантах 1 и 2 является глауконит, в варианте 3 - глауконит и хлорид калия. Включение в состав ОМУ хлорида калия и сульфата аммония приводит к более существенному накоплению подвижных форм К, Р и S в варианте 3 по сравнению с остальными вариантами.

Нитратные формы азота с ХО и ОМУ в почву не вносили, тем не менее во всех вариантах эксперимента по сравнению с контролем содержание нитратов увеличилось. Накопление в почве нитратов обусловлено активацией процессов фиксации атмосферного азота почвенными микроорганизмами под влиянием содержащегося в ХО глауконита. В состав глауконита входит такой микроэлемент, как Со. Необходимость Со для микробиологической фиксации молекулярного азота хорошо известна [8, 9]. Способностью к фиксации атмосферного азота обладают многие почвенные микроорганизмы. К настоящему времени такая способность обнаружена практически у всех групп прокариот: фототрофов, хемолитотрофов, гетеротрофов, аэробов, анаэробов, микроаэрофилов, трихомных, почкующихся и мицелиальных микроорганизмов, эубактерий и

Таблица 2

Состав и свойства почвы

Composition and properties of the soil

Table 2

|

Показатели |

№ варианта |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 (Контроль) |

|

|

МЦодв., мг/кг |

1,78±0,13 |

1,63±0,19 |

1,90±0,21 |

2,6310,18 |

|

рНка, ед. pH |

6,0±0,1 |

6,0±0,1 |

6,0±0,2 |

5,810,1 |

|

Р2О5ПОДВ., % |

55±6 |

65±8 |

95,6±2,3 |

4519 |

|

К20(водооаств.)1 МГ/КГ |

10,3±2,1 |

9,1 ±2,1 |

34±11 |

4,611,8 |

|

SO42", мг/кг |

46±5 |

48 ±6 |

3801120 |

2914 |

|

МОз", мг/кг |

46±7 |

48 ±6 |

57+9 |

2316 |

Примечание: * жирным шрифтом выделены статистически значимые различия между контролем и экспериментом (р > 0.95).

Note: * statistically significant differences between the control and the experiment are given in bold (p > 0.95).

архей [10]. Управление процессом азотофиксации имеет особенно большое значение в условиях адаптивного земледелия, так как дает возможность успешно решать основную задачу - получение необходимого количества высококачественной продукции при экономном расходовании природных ресурсов (питательных веществ почвы, энергии, воды и пр.).

Выводы

Результаты выполненных исследований свидетельствуют о том, что глауконитсодержащие хвосты обогащения фосфоритов и удобрения на их основе могут найти применение в качестве эффективных мелиорантов для почв, загрязненных никелем. Внесение ХО приводит не только к снижению подвижности Ni, но и к обогащению почвы фосфором, калием, серой и азотом. Агрохимически ценный состав является важным преимуществом ХО по сравнению с применяемыми для связывания Ni карбонатами. Использование ХО в качестве натуральных почвенных мелиорантов позволит существенно снизить количество отходов, образующихся при добыче и обогащении фосфатного сырья.

Список литературы Перспективы использования глауконитсодержащих хвостов обогащения фосфоритов для снижения подвижности никеля в почвах

- Зайцев В.Ф., Щербакова Е.Н. Содержание некоторых тяжелых металлов в органах и тканях Волжской стерляди (A. stellatus) // Вестник АГТУ. 2006. № 3. С. 119-124.

- Плеханова И.О., Зарубина А.П., Плеханов С.Е. Экотоксикологическая оценка загрязнения никелем почв и водных сред, сопредельных дерново-подзолистым почвам // Вестник Московского университета. Серия 17. Почвоведение. 2017. № 2. С. 24-31.

- Копцик Г.Н., Захаренко А.И. Влияние различных мелиорантов на подвижность и токсичность никеля и меди в загрязненных почвах // Вестник Московского университета. Серия 17. Почвоведение. 2014. № 1. С. 32-37.

- Леднев А.В., Ложкин А.В., Поздеев Г.А. Ремедиация агродерново-подзолистой почвы, загрязненной никелем // Российская сельскохо-зяйственная наука. 2019. № 6. C. 31-35. DOI: 10.31857/S2500-26272019631-35

- Хвосты обогащения фосфоритов Вятско-Камского месторождения как вторичные материальные ресурсы для производства натуральных удобрений / Н.В. Сырчина, Н.Н. Богатырева, Т.Я. Ашихмина, Г.Я. Кантор // Теоретическая и прикладная экология. 2021. № 2. С.102-106. DOI: 10.25750/1995-4301-2021-2-102-106

- Перспективы использования хвостов обогащения фосфоритов в качестве удобрений для органического земледелия / Н.В. Сырчина, Т.Я. Ашихмина, Н.Н. Богатырёва, Г.Я. Кантор // Теоретическая и прикладная экология. 2020. № 1. С. 160-166. DOI: 10.25750/1995-4301-2020-1-160-166

- Беленова С.В., Вигдорович В.И., Цыганкова Л.Е. Сорбция катионов Ni(II) из хлоридных растворов концентратом глауконита // Вестник ТГУ. 2015. Т. 20. Вып. 2. С. 397-403.

- Кабата-Пендиас А., Пендиас X. Микроэлементы в почвах и растениях. М.: Мир, 1989. 439 с.

- Определение стимулирующего и токсического воздействия нанопорошков меди и кобальта на проростки риса / И.В. Обидина, Г.И. Чурилов, С.Д. Полищук, А.Ю. Тарара, С.С. Гомозова, Н.Б. Рыбин, Л.Е. Амплеева // Вестник НВГУ. 2020. № 2. С. 42-52.

- Осипов А.И. Биологический круговорот азота атмосферы // Известия СПбГАУ. 2016. № 42. С. 97-103.