Перспективы использования мутации Determinate floret cluster в селекции гречихи

Автор: Фесенко А.Н., Бирюкова О.В., Шипулин О.А., Фесенко И.Н.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Научное обеспечение развития селекции сельскохозяйственных культур

Статья в выпуске: 3 (36), 2012 года.

Бесплатный доступ

Изучено влияние мутации determinate floret cluster (dfc) на морфогенез растений гречихи. Установлено, что редукция числа цветков в соцветиях обеспечивает значительное повышение дружности созревания мутантной формы. Снижение ремонтантности на уровне соцветия частично компенсируется увеличением числа соцветий на мутантных растениях.

Гречиха, число цветков, морфогенез

Короткий адрес: https://sciup.org/147123907

IDR: 147123907 | УДК: 633.12:631.52

Текст научной статьи Перспективы использования мутации Determinate floret cluster в селекции гречихи

видовых свойств культуры и требует длительной подготовительной работы. Перспективность этого направления подтверждается ходом эволюции рода Fagopyrum: близкородственный культурной гречихе дикий вид F.homotropicum отличается расширенным (от 13 до 26 дней) диапазоном времени формирования единичного плода [2]. Кроме того, данный вид отличается от культурной гречихи значительно сниженным числом цветков в соцветии [2]. Можно предположить, что резкое снижение потенциала семяобразования стало эффективным фоном для формирования генетических механизмов, повышающих экологическую защищённость процесса семяобразования. Следовательно, одним из подходов к решению проблемы повышения гомеостаза формирования единичного плода является поиск и изучение мутаций, вызывающих редукцию числа цветков в соцветии.

При самоопылении межвидовых гибридов ( F.esculentum × F.homotropicum ) нами была выделена мутация , вызывающая редукцию числа цветков в соцветии . Эта мутация получила название determinate floret cluster ( dfc ) [3]. Получены гибриды мутантной формы с наиболее широко распространенным в России сортом гречихи Дикуль и начато их изучение .

Материалы и методика исследований

Исследования проводили в 2008-2011 гг . на гибридах F5 ( determinate floret cluster × Дикуль ). Эталоном служил детерминантный сорт Дикуль . Норма высева - 1 млн всхожих зёрен / га ( широкорядный посев ). При проведении морфологического анализа подсчитывали число узлов в зоне ветвления ( вегетативные узлы ) и плодообразования ( генеративные узлы ) стебля ( ежегодно анализировали не менее 400 растений каждого сорта ). Для определения озернённости отбирали первое соцветие на стебле в фазе уборочной спелости ( ежегодно анализировали по 20 соцветий каждого сорта ).

Результаты и их обсуждение

Мутация determinate floret cluster ( dfc ) вызывает редукцию числа цветков в элементарном соцветии до 1-2 ( в норме у гречихи посевной в элементарном соцветии формируется 6-12 цветков ), не вызывая снижения фертильности цветков . При скрещивании мутантный признак ведёт себя как рецессивный моногенный при некотором дефиците рецессивных гомозигот ( табл . 1).

Таблица 1 – Наследование мутации dfc (2008г)

|

Гибрид |

Число растений фенотипа, шт. |

Проверка гипотезы о моногенном наследовании |

|

|

dfc |

норма |

||

|

dfc × Дикуль |

123 |

469 |

χ2 = 5,6 |

|

dfc × Диалог |

86 |

294 |

χ2 = 1,13 |

Существенным недостатком гречихи является недостаточная устойчивость к осыпанию , особенно при перестое посевов [1]. Наиболее удобным методом селекции на улучшение этого показателя является использование мутаций articulation и green corolla, с повышенной прочностью плодоножек [4]. Не выявлено сцепления мутации dfc с мутациями articulation ( atl ) и green corolla ( gc ) ( табл . 2). Эти мутации отличаются повышенной устойчивостью к осыпанию , поэтому получение рекомбинантов может иметь большое практическое значение для использования мутации dfc в селекции .

Так как мутация dfc не затрагивает развитие листовой поверхности , редукция числа цветков должна вести к созданию резерва неиспользованных пластических веществ . Можно предположить , что образовавшийся избыток ассимилятов должен обеспечить , прежде всего , улучшение налива семян у мутантных растений . Для проверки этого предположения был проведен анализ соцветий мутантной формы .

Таблица 2 – Анализ сцепления гена DFC с локусами ATL и GC (гибриды F2)

|

Число растений фенотипа, шт |

Проверка гипотезы о независимом наследовании |

||||

|

χ 2 |

Р* |

||||

|

dfc × atl |

|||||

|

норма |

dfc |

atl |

dfc+ atl |

||

|

216 |

62 |

57 |

21 |

2,83 |

0,42 |

|

dfc × gc |

|||||

|

норма |

dfc |

gc |

dfc+ gc |

||

|

238 |

72 |

68 |

19 |

3,76 |

0,29 |

Сравнительный анализ соцветий сорта Дикуль и мутантной формы показал , что у мутантных растений резко ( более , чем в 4 раза ) снижено число цветков в соцветии ( табл . 3). При этом столь же значительно ( в 3,7 раза ) возросла фертильность цветков . Доля налитых семян также повысилась , но в значительно меньшей степени ( на 6,7%). Полученные данные свидетельствуют в пользу гипотезы об относительной автономности снабжения ассимилятами цветков и семян . В противном случае доля налитых семян у мутантной формы должна была бы возрасти в такой же степени , как и фертильность цветков .

Таблица 3 – Потенциал плодобразования соцветий мутантной формы dfc (широкорядный посев, 2008-2011гг.)

|

Сорт |

Среднее число, шт. |

Средняя доля , % |

||

|

цветков |

выполненных семян |

фертильных цветков |

налитых семян |

|

|

Дикуль (эталон) |

103,6± 4,73 |

10,8±1,05 |

17,0±1,44 |

59,3±5,72 |

|

dfc |

24,0± 1,46 |

7,5±0,93 |

44,5±4,53 |

70,2±6,28 |

Таким образом , мутация dfc не нарушает нормального функционирования репродуктивных процессов . Это является существенным преимуществом мутантной формы : к примеру , использование в селекции мутации gc было затруднено её неблагоприятным плейотропным действием на фертильность цветков , преодоление которого потребовало многолетних усилий селекционеров [4]. Фертильность цветков мутантной формы не была снижена , но и многократно возросла за счет резерва ассимилятов , образовавшегося в результате экономии на избыточном цветении .

По всей видимости, частично образовавшийся избыток ассимилятов был перераспределён на линейный рост: об этом свидетельствует увеличение высоты растений мутантной формы как в широкорядном, так и в рядовом посеве: средняя высота растений сорта Дикуль за годы изучения составила 76±0,98см и 85±1,02см, мутантной формы – 79±0,95см и 93±1,09см, соответственно. Число семян на растении у мутантной формы и сорта Дикуль было практически одинаковым (38,8±1,18 и 40,1±1,34шт., соответственно), т.е. аттрагирующий пул семян не изменился. Следовательно, именно редукция числа цветков (центров аттракции) привела к некоторому снижению аттрагирующего пула генеративной сферы. Установлено, что эффективным методом повышения уборочного индекса у детерминантных сортов гречихи является увеличение соотношения числа генеративных и вегетативных узлов на растении (генеративной нагрузки на вегетативный узел) за счет увеличения числа соцветий на побегах.

Сравнительный анализ морфологии растений гибрида F2 ( dfc × Дикуль ) показал , что мутантные растения отличаются от растений дикого типа увеличенным числом генеративных узлов на стебле (3,6±0,16 и 2,9±0,06, соответственно ). Число вегетативных узлов на стебле было практически одинаковым : 4,5±0,11 у мутантных растений и 4,7±0,07 у растений дикого типа .

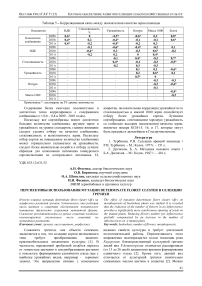

Морфологический анализ растений мутантной формы и сорта Дикуль показал , что мутантные растения отличались уменьшением числа узлов в зоне ветвления и увеличением числа узлов в зоне плодообразования стебля по сравнению с сортом - стандартом ( табл . 4). Таким образом , мутация dfc изменяет закономерности соотношения числа вегетативных и генеративных узлов на стебле .

Таблица 4 – Архитектоника растений мутантной формы dfc (широкорядный посев, 2008-2011гг.)

|

Годы изучения |

Среднее число узлов, шт. |

|

|

в зоне ветвления стебля |

в зоне плодообразования стебля |

|

|

dfc |

||

|

2008 |

4,6±0,05 |

3,9±0,02 |

|

2009 |

5,9±0,03 |

4,3±0,05 |

|

2010 |

5,1±0,05 |

4,9±0,04 |

|

2011 |

4,7±0,04 |

5,4±0,04 |

|

среднее |

5,1 |

4,6 |

|

сорт Дикуль (стандарт) |

||

|

2008 |

4,8±0,05 |

3,6±0,03 |

|

2009 |

6,0±0,02 |

3,8±0,03 |

|

2010 |

5,3±0,04 |

3,9±0,08 |

|

2011 |

5,5±0,06 |

4,1±0,06 |

|

среднее |

5,4 |

3,9 |

Сопоставление морфологии растений различных ЗВС-морфотипов показало, что среднее число соцветий на стебле растений сорта Дикуль в целом не зависело от числа узлов в зоне ветвления стебля, хотя в среднем за годы изучения наибольшим числом соцветий выделялся наиболее скороспелый морфотип ЗВС-4 (4 узла в зоне ветвления стебля). У мутантной формы эта тенденция была более выраженной : число соцветий снижалось у более позднеспелых морфотипов во все годы изучения (табл. 5). Аналогичные результаты были получены при изучении особенностей проявления мутации детерминантного типа роста det у овощных сортов гороха: скороспелые сортообразцы отличались увеличенным числом плодовых узлов (3-4), тогда как у среднеспелых образцов формировалось не более 1-2 плодовых узлов [5].

Таблица 5 – Архитектоника зоны плодообразования растений различных ЗВС-морфотипов мутантной формы dfc (широкорядный посев, 2008-2011гг)

|

Морфотип (число узлов в зоне ветвления стебля) |

2008г |

2009г |

2010г |

2011г |

среднее |

|

dfc |

|||||

|

4 |

4,0 |

4,8 |

5,5 |

6,0 |

5,1 |

|

5 |

3,7 |

4,4 |

4,7 |

5,1 |

4,5 |

|

6 |

3,8 |

4,2 |

4,6 |

5,2 |

4,5 |

|

7 |

3,8 |

4,3 |

5,1 |

4,4 |

4,4 |

|

сорт Дикуль (стандарт) |

|||||

|

4 |

3,6 |

4,5 |

4,4 |

3,9 |

4,1 |

|

5 |

3,5 |

3,7 |

3,8 |

4,1 |

3,8 |

|

6 |

3,6 |

3,8 |

3,7 |

4,1 |

3,8 |

|

7 |

3,7 |

3,7 |

3,8 |

4,0 |

3,8 |

Среднее число соцветий на стебле по сравнению с аналогичными морфотипами сорта Дикуль возросло у всех морфотипов мутантной формы , что , вероятно , является плейотропным эффектом мутации ( табл . 4). Увеличение числа соцветий частично компенсирует редукцию потенциала ремонтантности растений , что облегчает использование мутантной формы в селекции на урожайность . Ранее нами уже была показана эффективность отбора на увеличение числа соцветий на стебле для повышения урожайности детерминантных сортов гречихи [6].

Число узлов в зоне ветвления стебля определяет время перехода растений к цветению [1]. Хотя растения мутантной формы являются морфологически более скороспелыми, чем растения сорта Дикуль, они отличались более поздним зацветанием: продолжительность периода «всходы – начало цветения» увеличилась на 2 дня (в среднем 28,8 дней против 26,8 дней у сорта-стандарта Дикуль). По-видимому, это также можно считать плейотропным эффектом мутации. В то же время, несмотря на увеличение числа соцветий, редукция числа цветков способствует быстрому отцветанию и значительному (на 7 дней) сокращению генеративного периода (в среднем 41 день против 47,7 дней у сорта-стандарта Дикуль). В итоге продолжительность вегетации растений мутантной формы сократилась на 4,7 дня. Столь значительное повышение дружности созревания растений позволяет проводить отбор более морфологически позднеспелых (и, следовательно, продуктивных) морфотипов при сохранении оптимальной для среднеспелых сортов продолжительности вегетационного периода.

Выводы

Использование мутации dfc в селекции обеспечивает значительное повышение дружности созревания растений .

Плейотропным эффектом мутации является увеличение числа соцветий на стебле , что облегчает её использование в селекции .

Список литературы Перспективы использования мутации Determinate floret cluster в селекции гречихи

- Фесенко, Н.В. Селекция и семеноводство гречихи/Н.В. Фесенко. -М.: Колос, 1983. -191с

- Фесенко, А.Н. Использование межвидовой гибридизации в селекции гречихи посевной/А.Н. Фесенко, Н.Н. Фесенко//Доклады РАСХН. -2002. -№ 5. -С. 11-13

- Fesenko, A.N. A new mutation of buckwheat -determinate floret cluster/A.N. Fesenko, O.V. Biryukova, O.A. Shipulin, I.N. Fesenko//Proc. 11th Intl. Symp. Buckwheat at Orel (Russia). -P. 386-388

- Фесенко, А.Н. Современные направления селекции гречихи на Шатиловской СХОС/А.Н. Фесенко, И.Н. Фесенко, В.И. Мазалов, Н.В. Фесенко//Сб. науч.-исслед. работ «110 лет Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции (1896-2006)». -Орел, 2006. -С. 81-87

- Кондыков, И.В. Морфотипы гороха с нетрадиционной архитектоникой репродуктивной зоны и перспективы их использования в селекции/И.В. Кондыков, Н.Н. Акульчева, В.Н. Уваров//Аграрная Россия. -2002.-№ 1.-С.37-42

- Фесенко, А.Н. Генетический контроль числа соцветий на побегах детерминантной формы гречихи/А.Н. Фесенко, И.Н. Фесенко, О.В. Бирюкова, О.А. Шипулин//Доклады РАСХН. -2010. -№ 1. -С. 9-11