Перспективы использования силурийских карбонатных толщ Алакит-Мархинского кимберлитового поля для закачки дренажных вод

Автор: Янников А.М., Стручкова А.С., Овчинникова М.Ю.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Гидрогеология

Статья в выпуске: 2 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Отработка уникального месторождения алмазов трубка Юбилейная сопровождается формированием высокоминерализованных дренажных вод, представленных практически неизменёнными природными рассолами нижнеордовикского и верхнекембрийского водоносного комплексов. В настоящее время их утилизируют путем закачки в недра, а в качестве основной рассолопоглощающей структуры используются внутримерзлотные коллекторы. Литолого-фациальные условия Алакит-Мархинского кимберлитового поля определяются наличием наиболее представительных в пределах Западной Якутии разрезов силура, перекрытых пачками каменноугольных и пермских терригенных отложений, а также достаточно мощных эффузивных полей (50-150 м) траппового магматизма. Изучение криогидрогеологических условий в отметках залегания карбонатных и терригенно-карбонатных пород силура производилось в период 2014-2022 гг. по стандартным методикам, позволяющим оценить их потенциал для формирования внутримерзлотных коллекторов. В результате проведенных исследований описаны основные литологические типы пород силура, способные в результате техногенного воздействия, а именно закачки дренажных вод, сформировать внутримерзлотный техногенный водоносный горизонт и обеспечить безопасную отработку месторождения на всю проектную глубину.

Трубка юбилейная, байтахская свита, башенная свита, машковская свита, карбонатные породы, природные рассолы, техногенный водоносный горизонт, внутримерзлотные коллекторы

Короткий адрес: https://sciup.org/147246253

IDR: 147246253 | УДК: 556.334 | DOI: 10.17072/psu.geol.21.2.107

Текст научной статьи Перспективы использования силурийских карбонатных толщ Алакит-Мархинского кимберлитового поля для закачки дренажных вод

Отработка крупнейшей в Западной Якутии кимберлитовой трубки Юбилейная в настоящее время осуществляется открытым способом. Текущим проектом предусмотрена отработка месторождения до глубины 720 м (абс. отм. -100 м) при полном вскрытии в абс. отм. +155/+70 м нижнеордовикского водоносного комплекса и частичном вскрытии в абс. отм. -20/-100 м верхнекембрийского водоносного комплекса. Размеры карьера: по поверхности 2000х1260 м; по дну (проектные) 515х250 м. Приток природных рассолов в настоящее время незначителен и не превышает 10–15 м3/сут, однако после вскрытия коллекторов верхнекембрийского водоносного комплекса, которое произойдёт в 2027–2028 гг., он превысит 300 м3/сут. Это потребовало проведения комплекса специализированных исследований, направленных на поиск структур, пригодных для закачки формирующихся дренажных вод.

Учитывая отсутствие высокопроницаемых коллекторов в интервалах подмерзлотных водоносных горизонтов, наиболее перспективной выглядела технология создания техногенных водоносных горизонтов в толще многолетнемерзлых пород (ММП), соответствующих зонам активного водообмена на предыдущих этапах геологического развития территории, до этапа четвертичных оледене-

ний. Наличие перекрывающих трапповых пород, а также отметки наиболее врезанных региональных водотоков предопределили в качестве объекта исследования карбонатные и терригенно-карбонатные породы силура.

В результате проведённого комплекса исследований была опоискована территория в радиусе 20 км от трубки Юбилейная и выделена перспективная площадь для дальнейшего промышленного освоения и строительства участка закачки, который из-за своего расположения относительно карьера и основного регионального водотока – реки Марха – был назван «Заречный» (участок № 2).

Целью представленной статьи является криогидрогеологическая характеристика пород силура в пределах участка Заречный, а также прогноз динамики развития техногенного водоносного горизонта, который сформируется в результате закачки дренажных вод карьера Юбилейный. Достижение поставленной цели осуществлялось при помощи полевого изучения кернового материала, лабораторных определений коллекторских свойств пород, а также проведения комплекса опытно-фильтрационных работ, направленных на освоение перспективного участка.

Характеристика объекта исследований

Геологические условия изучаемой площади, а именно наличие двух этажей строения (кристаллического фундамента и осадочного чехла), определяются её нахождением в пределах древнего кратона – Сибирской платформы – в зоне сочленения северо-восточного борта Тунгусской синеклизы с юго-западным склоном Анабарской ан-теклизы.

Осадочный чехол изучаемой площади сложен палеозойскими карбонатно-терригенными и карбонатными породами, относящимися к двум циклам седиментации: это вулканогенно-осадочные комплексы пермо-триаса, а также четвертичные отложения различных генетических типов. Общая мощность осадочной толщи изменяется от 2 200 до 3 600 м. Структурные этажи разделены между собой перерывами в осадконакоплении, угловыми и стратиграфическими несогласиями. Нижнепалеозойские отложения перекрыты магматическими породами трап- повой формации пермо-триасового возраста (Гидрогеология СССР, 1970) (рис. 1).

Участок Заречный находится в бассейне р. Марха в пределах Алакит-Мархинского кимберлитового поля, расположенного в юго-западной части Далдыно-Алакитского алмазоносного района. В геоморфологическом отношении район участка Заречный представляет собой водораздельную часть структурно-денудационного плато рек Мар-ха и Кылах.

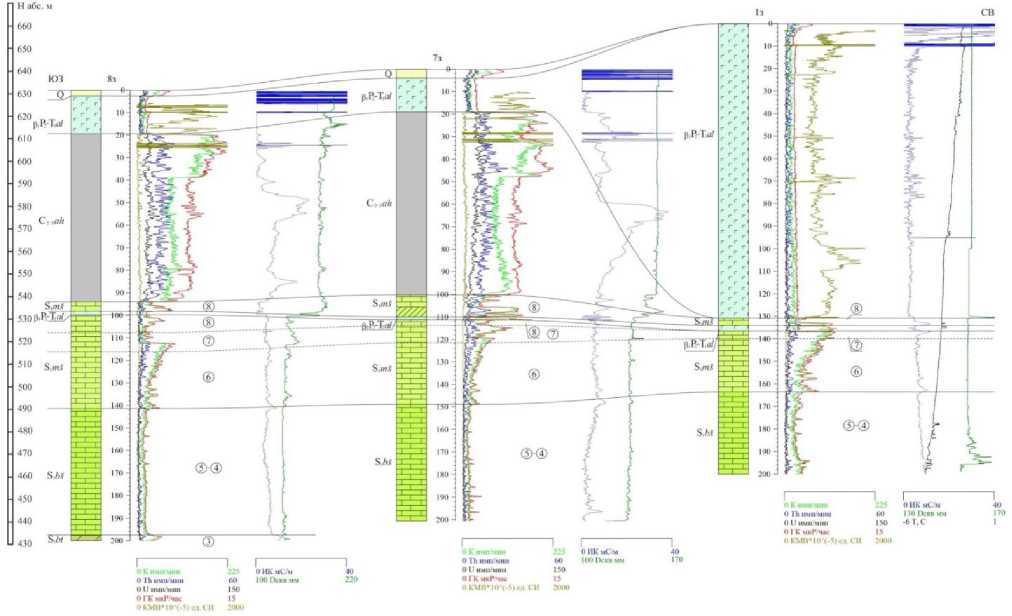

Структурно-тектоническое строение участка обусловлено его нахождением в зоне динамического влияния Северо-восточного разлома, наибольшей проницаемостью характеризуется блок в узле его пересечения с Центральным разломом. Для использования данного блока пробурены скважины № 7з, 8з, 10з, 16з, 18з и 20з (рис. 2).

В геолого-стратиграфическом разрезе толщи принимают участие палеозойские осадочные образования (Дубиков, 2002): карбонатно-терригенные отложения кылах-ской свиты (O 2-3 kl) , байтахской (S 1 bt) , башенной (S 1 bš) и машковской (S 1 mš) свит; ай-хальской ( C 2-3 ah) и ахтарандинской свит (P 1 aht) . Осадочные породы перекрыты толщей базальтов мощностью от 14–21 до 130 м позднего палеозоя – раннего мезозоя, слагающей крупные пластовые тела и дайки. Скважинами вскрыто трапповое тело мощностью около 2 м на глубинах 103,0–115,5 м.

Согласно Техническому проекту промышленной эксплуатации узла закачки дренажных вод карьера Юбилейный, на участке Заречный по состоянию на 2026 г. будет присутствовать 21 скважина, в том числе: 8 закачных – № 2з, 3з, 4з, 5з, 6з, 7з и 8з, глубиной по 200 м.; 1– № 10з, глубиной 230 м; 3 – № 16н, 18н и 20н, глубиной по 250 м; 8 наблюдательных скважин – № 1н, 1н', 2н, 3н, 4н, 5н, 6н и 7н, глубиной 200 м; 1 наблюдательной – № 9н, оборудованной для режима нижнеордовикского водоносного комплекса (НоВК), глубиной 400 м (рис. 2).

Материалы и методы

Комплекс криогидрогеологических исследований предусматривает буровые работы с применением следующих геофизических методов: гамма-каротаж (ГК), каротаж магнитной восприимчивости (КМВ), кавернометрия (ДС), инклинометрия, термометрия, расходометрия (в естественном режиме и при наливах); опытно-фильтрационные кустовые и одиночные наливы.

Ахтаранлинска! свита! 1есчаннки.прослон адеврол1гтов^рп1лл»пов, углистых сланцев, лин зы углей.гравелитов.конгломератов 00-75 м)

Далдыно-алакитскиЙ комплекс кимберлитовый Трубка взрыва. Дайки И жилы Порфировых КИмбсрИЛт о В. кимберлитовых брекчий, авт о лиговых кнмбреигтовых брекчии

Верхняя лолсвкгэ-песчаннкн.алевролнтылрослон аргиллитов, углистых алевролитов и сланневлиизы углей.конгломератов 110-60 м).

Нижняя полсвита-песчаннки.мевролтпы.углнстые алевролиты и аргиллиты.прослои углисто-глинистых сланпев.упейлинзы конгломератов (30 - 50 м)

Оленёк-велингиинский комплекс габбро-лолеритов и таксттговых лолеритов.Пластовые и секущие шггру зиилайки.ситты лолеритов. габбро-латеритов.мнкрололернтов со шлирами ферро габбро, габбро-пегматитов и гранофиров.

Алакитская свигаТуфы основного сосТзВа.ксеИотуфы.ТуффитЫ.

туфопесчаннки.туфоалевролиты.потики базальтов.песчаники, прослои алевролитов.аргнллитов.лннзы углей (0-120 м)

Катангский комплекс лолеритовый ! Кластовые и секущие интрузии. лайк11.силлы.неккн.игтокнлннм> видные тела латеритов, микродолеритов.туффизнтов.пктиры гзббро-лолеритов и гранофиров.

Кузьмовский комплекс феррсгаббро-лолеритовыйЛластоше и секущие интрузии ..лайки и силлы лолеритов.феррограббро-лолер>гтон трохнтондного облика.

Машковская свита Органогенные и органогенно-детритовые известиякн.прослои глинистых и алевритистых известняков (70-90 м).

Башенная свита.Крштто зернистые известняки .прослои мергелей, органогенно-обломочных и глинистых известняков (40-60 м).

Байтахскэя свзпаЗеленоцвстиые мергели.прослои аргиллитов, глинистых нмзеетняковлннзы плоскогалечных конгломератов (4-36 м).

Кылахская свита Пестропветные мер гели, алевригистые и глинистые лоломиты.прослон органогенно-детритовых н глинистых известняков (27-42 м).

Сытыканская CBirra. 11 звестнЯки,песчаинсТыс известняки,ирослин кварцевых песчаников.мергелейладомнтовлинзы гравелитов (4-20 м}

Верхняя пачка. Диломнты.нзвестковнстые песчаникилрослои и

ЛИНЗЫ СтроМзГоЛ1ГгаВЫХ.<ЮЛИГОВЫХ и СрГаНОГеННО-обЛОМоЧКЫХ

2 ишестняков.мерге.1ей.плоскогзлечных конгломератов (35-50 м>.

* Нижняя пачка Доломиты глауконитовые.оолнтовые и органогеннообломочные Прослои известиякоВ.нзВесТкоВИСЛЫХ песчаников, мсргелей.ллоскогалсчных конгломератов и осадочных брекчий (20-30 м).

Пятая пачка Доломиты.алевролиты.песчаники,мергели с гипсом.

простои известняков.вок конгломератов (40-60 мт

ых лоломитов.ш1оскогалечных

Четвертая пачка. Доломиты.прослои водорослевых доломитов, плоскогалечных конгломератов известняков с пиком (40-50 м).

Третья иачкаДоломшы,мергели с покомлрослон оолитовых, строматолитовых толомзгтов.итвестняков.плоскоплечних конгломератов (35-45 м).

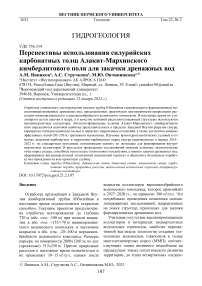

Рис. 1. Геологическая карта изучаемого участка (составлена по материалам Ботуобинской и Мирнинской ГРЭ) (Янников, 2022)

наблюдатель ная

'скважина №19 наблюдательная

• скважина №17

резервное

Рис. 2. Схема расположения скважин на участке Заречный

резервная скважина

наблюдательная скважина №14

Изучение кернового материала выполнялось в полевых и лабораторных условиях по стандартным и утверждённым методикам. В полевых условиях велось литологическое и инженерно-геологическое описание керновых проб с последующим поинтервальным отбором представительных образцов. Отбиралось по 1 образцу длиной до 0,5 м с интервала в 10 м. В случае, если интервал был сложен несколькими литологическими разностями пород, количество проб соразмерно увеличивалось (Климентов, Кононов, 1978). В последующем минералогический состав части отобранных проб изучался в прозрачно-полированных шлифах на оптическом микроскопе. Всего по скважинам № 16з (н), 18з (н) и 20з (н) отобрано 45 проб.

Оценка техногенного влияния, а также последующее прогнозирование динамики изменения гидродинамического режима в пределах участка Заречный были осуществлены методами моделирования в ПО Feflow. Всего исследования проводились на пяти участках:

Участок № 1 находился юго-западнее трубки Одинцова в пределах осевой части Центральной кимберлитовмещающей зоны, в которой фиксируются интервалы повышенной трещиноватости, дробления и закар-стованности пород. Проектная глубина скважин – 250 м.

Участок № 2 находился в районе тр. Амакинской в пределах осевой части Центральной кимберлитовмещающей зоны Северо-Восточного разлома. По результатам радиоволнового просвечивания (РВП) были выделены имеющиеся на поисковом участке поглощающие радиоволны объекты: карсто- вые образования, зоны тектонических нарушений, зоны измененных осадочных пород. Проектная глубина скважин – 250 м.

Участок № 3 находился в районе трубки Устинова в пределах осевой части Центральной зоны Северо-Восточного разлома. По результатам поискового бурения в разрезе отмечаются карстовые образования, зоны дробления, интенсивной трещиноватости и повышенной кавернозности пород карбонатного цоколя. Проектная глубина скважин – 250 м.

Участок № 4 был выделен сотрудниками ЯНИГП на основе анализа материалов геолого-геофизических работ. Юго-восточнее трубки Юбилейная выделяется субвертикальная тектонизированная зона динамического развития регионального разлома в нижнепалеозойских карбонатных породах, которые отличаются повышенной трещиноватостью и, возможно, также характеризуются относительно высокими фильтрационноёмкостными параметрами. Этот же участок рекомендуется сотрудниками НППФ «Карбон». Скважины следует задавать в висячих боках северного крыла разлома с наклоном в юго-западном направлении (навстречу падению структур). Глубина скважин определяется глубиной залегания кровли напорных соленых вод. В пределах участка она ожидается на глубинах 240–255 м. Рекомендуемая глубина скважин – до 250 м.

На участке № 5 предшествующими работами (Дроздов и др., 2008) производилось изучение характера проявления рудовмещающего разлома от жилы Межозерная к северо-востоку до границы участка Фабричный. Практически во всех скважинах по геологогеофизическим данным фиксировались признаки рудовмещающей зоны: наличие карстовых полостей, маломощные инъекции кимберлитов, зоны дробления, зеркала скольжения, повышенная трещиноватость с наложенным ожелезнением, нарушение корреляции геофизических пластов во вмещающих карбонатных породах. Проектная глубина скважин – 250 м.

Результаты исследований и их обсуждение

Литолого-фациальные особенности толщи многолетнемерзлых пород в пределах участка Заречный

Кылахская свита (O 2-3 kl)

Вскрытая мощность отложений свиты на участке – 28,0–33,8 м. Представлена переслаиванием мергелей красновато-бурого цвета и доломитов зеленовато-серого цвета. Структура пород скрытозернистая. Текстура неравномерно слоистая. В разрезе преобладают мергели красновато-бурого цвета, слаботрещиноватые, 3–4 трещины на 1 пог. м керна, мелкие 0,5–1 мм, расположенные под углом 45–40° к оси керна, реже – под углом 5–15°. Трещины заполнены льдом. Кускова-тость 7–8 кусков на 1 пог. м. Зоны дробления в интервалах: 214,3–215,5; 217,5–218,6; 219,7–220,6; 222,9–224,4; 228,8–229,0; 229,9– 230,1; 231,6–231,8; 246,8–246,9 м – керн в виде обломков размером 5–80 мм. Подземные воды не вскрыты.

По результатам лабораторных исследований образцов, отобранных из скважин участка Заречный, коэффициент открытой пористости (КП откр ) отложений варьирует в пределах 14,42–20,26%, средняя величина – 18,43%. Коэффициент эффективной пористости (КП эф ) варьирует в пределах 1,34– 1,42%, средняя величина – 1,38%.

Коэффициент остаточной водонасыщен-ности (К ов ) изменяется от 92,30 до 93,40% при средней величине 92,85%. Коэффициент пористости (КП пл ), определённый для пластовых условий, изменяется от 18,46 до 20,21%, средняя величина –19,33%. Величина влажности пород, определённая в лабораторных условиях, варьирует в пределах 2,80– 8,60%, средняя величина – 5,40%.

Практически по всему вскрытому разрезу свиты зафиксированы зоны дробления, средняя мощность зон дробления – 2,6 м. Кавер-нозности и повышенной трещиноватости пород не отмечено.

Байтахская свита (S 1 bt)

Мощность отложений свиты на участке – 21,3–21,8 м. Известняки глинистые серые с оттенком от зеленого до голубого. Структура скрытозернистая, текстура массивная, трещиноватость – 2–3, редко – до 6–10 трещин на пог. м, ориентированы под углом 5–10° и 45–50° к оси керна. Часть трещин заполнена льдом, трещины открытого типа – 0,5–1 мм. Интервалы зон дробления: 199,1–200,7; 202,9–203,1; 204,0–204,3; 205,0–206,2; 207,2–

208,0; 208,7–209,3; 210,0–210,8; 211,1–211,3; 211,8–212,0; 212,4–213,1 м – керн раздроблен в виде обломков размером 0,5–7 см. Подземные воды не вскрыты.

По результатам лабораторных исследований образцов, коэффициент открытой пористости (КП откр ) отложений варьирует в пределах 11,87–19,50%, средняя величина – 17,16%.

Коэффициент пористости (КП пл ), определённый для пластовых условий – 19,32%. Величина влажности пород, определённая в лабораторных условиях, варьирует в пределах 5,90–9,60%, средняя величина – 7,80%. Кавернозности и повышенной трещиноватости пород не отмечено.

Башенная свита S 1 bš

Мощность отложений башенной свиты – 54,6–56,0 м. Отложения представлены ритмичным чередованием доломитов рыжего цвета с известняками светло-серого цвета. Структура мелко-скрытозернистая, текстура слоистая. Слоистость волнистая, выдержанная, мелкая, по интервалу равномерно распределена. Порода среднетрещиноватая – от 3 до 5 трещин на 1 пог. м керна, трещины заложены в субвертикальном направлении, залечены льдом, мощность льда достигает от нескольких мм до 1 см. Подземные воды не вскрыты. В интервале глубин 112–114 м отмечена кавернозность пород. Зон дробления и повышенной трещиноватости не отмечено.

По результатам лабораторных исследований, коэффициент открытой пористости (КП откр ) отложений варьирует в пределах 4,26–6,94%, средняя величина – 5,75%. Коэффициент эффективной пористости (КП эф ) варьирует в пределах 0,43–1,71%, средняя величина – 1,07%.

Коэффициент остаточной водонасыщен-ности (К ов ) изменяется от 66,40 до 93,40% при средней величине – 80,16%. Коэффициент пористости (КП пл ), определённый для пластовых условий, изменяется от 4,24 до 6,54%, средняя величина – 5,63%. Величина влажности пород, определённая в лабораторных условиях, варьирует в пределах 1,10– 2,10%, средняя величина – 1,63%.

По результатам проведённых исследований, породы башенной свиты (S 1 bš ) обладают коллекторскими свойствами.

Машковская свита S 1 mš

Мощность отложений свиты – 43,4– 45,3 м. Свита представлена чередованием серых известняков с доломитами светлосерого цвета. Структура мелкоскрытозернистая, текстура слоистая. Слоистость слабоволнистая, нечеткая. Породы среднетрещиноватые – от 5 до 7 трещин на 1 пог. м керна, трещины открытого типа ориентированы под углом 60–75° к оси керна. Стенки трещин волнистые, наблюдается ожелезнение. Отмечаются прожилки льда по трещинам, мощностью до 2 см. Подземные воды не вскрыты. Зон дробления, повышенной трещиноватости и кавернозности не отмечено.

По результатам лабораторных исследований, коэффициент открытой пористости (КП откр ) отложений варьирует в пределах 7,37–8,60%, средняя величина – 8,0%. Коэффициент эффективной пористости (КП эф ) варьирует в пределах 0,70–1,32%, средняя величина – 1,0%.

Коэффициент остаточной водонасыщен-ности (К ов ) изменяется от 82,20 до 91,90% при средней величине – 87,05%. Коэффициент пористости (КП пл ), определённый для пластовых условий, изменяется от 7,36 до 8,57%, средняя величина – 8,0%. Величина влажности пород, определённая в лабораторных условиях, варьирует в пределах 1,50– 2,70%, средняя величина – 2,07%.

Породы машковской свиты (S 1 mš ) также должны рассматриваться как перспективные коллекторы в толще ММП.

Айхальская свита C 2 ah

Айхальская свита залегает выше интервала, изученного при опытно-фильтрационных работах (интервал – 120–250 м), от которого она, как и кровельная часть машковской свиты, ограничена в разрезе долеритовой интрузией, залегающей на глубинах от 103,0 до 115,5 м и являющейся водоупором (мощность слоя долеритов – 1,5–2,2 м). Мощность отложений айхальской свиты – 56,6–94,6 м. Свита представлена переслаиванием крупно-и среднезернистых песчаников с небольшими прослоями мергелей. Песчаники светлосерые с жёлтым оттенком. В интервале 34,8– 37,2 м керн поднят в виде кусков (обломков) 5–15 см и небольших столбиков керна до

20 см. На глубине 41,7 м наблюдается включение угля. В целом интервал слабо трещиноватый – 1–2 трещины на 1 пог. м. Аргиллиты слоистые, серого цвета с бурым оттенком из-за ожелезнения. Трещиноватость – до 2 трещин на 1 пог. м керна. Трещины ярко выраженного бурого цвета (признак ожелез-нения). Зона дробления – в интервале 68,5– 68,7 м, обломки керна размером до 50 мм. Породы мёрзлые, но включений льда не наблюдается. Подземные воды не вскрыты. Зон повышенной трещиноватости и кавер-нозности не отмечено.

Ахтарандинская свита P 1 aht

Отложения ахтарандинской свиты встречаются спорадически. Мощность свиты по скважине – 21,8 м. Песчаники серые с зеленоватым оттенком, среднезернистые, массивные. В интервале 20,5–22,0 м трещины субвертикальные, в количестве 3–4 штук на 1 пог. м керна. В интервале 22,0–27,0 м трещиноватость субгоризонтальная – 3–4 штуки на 1 пог. м. Керн в виде столбиков длиной 25–40 см при количестве 2–3 штук на 1 пог. м. Зоны дробления керна до обломков размером 3–4 см в интервалах: 30,0–31,0; 36,0–37,2 м. Керн в виде столбиков размером

20–35 см в количестве 2–3 штук на 1 пог. м керна. Породы мёрзлые, но льдистости не наблюдается.

Осадочные породы перекрыты породами трапповой формации мощностью от 14 до 21 м, которые являются естественным водоупором, ограничивающим вертикальное (вверх) распространение закачиваемых рассолов в толще ММП (Алексеев, 2000). Стратиграфическая разбивка участка по опорным скважинам приведена в табл. 1.

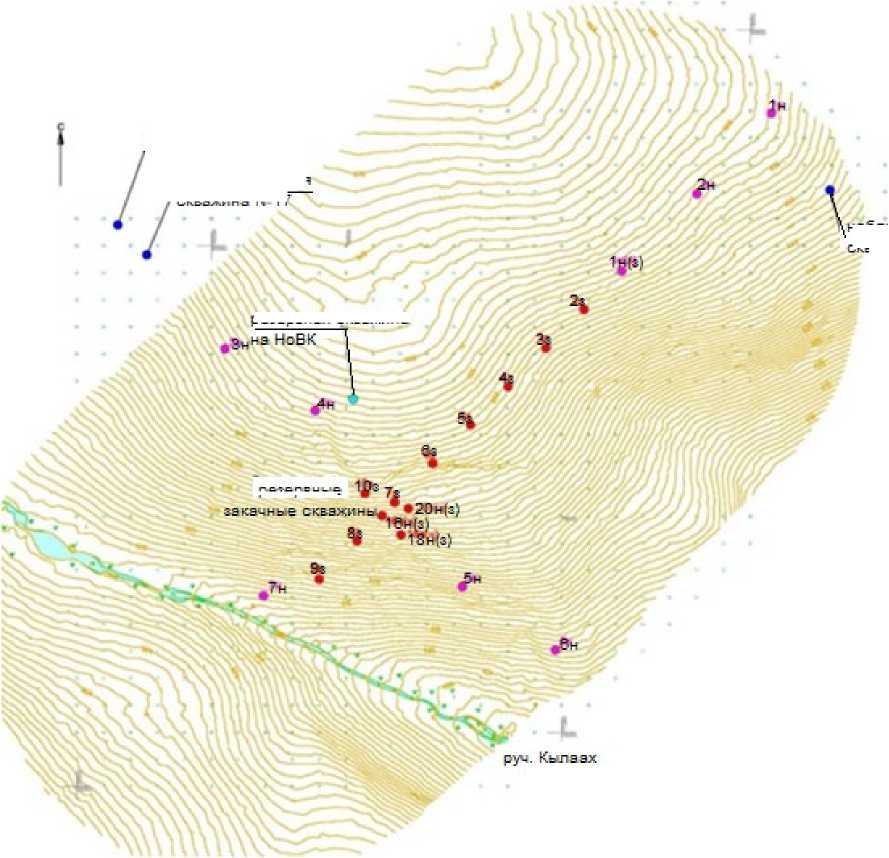

На рис. 3 приведена корреляционная схема-разрез, построенная по информации, полученной в процессе бурения скважин первой очереди. На участке Заречный, по результатам проведенных наливов и расходо-метрии, породы, обладающие наилучшими коллекторскими свойствами, залегают на глубинах от 120 до 168 м. Интервал коллекторов представлен трещиноватыми известняками, доломитистыми известняками и доломитами машковской (S 1 mš ) и башенной свит (S 1 bš ) силурийской системы. Наиболее проницаемые коллекторы, по результатам расходометрии, отмечены в интервале глубин 143–168 м.

Таблица 1. Стратиграфическая разбивка участка Заречный

|

Свита |

Скв. 16з(н) (абс . отм. +63 5,1 м) |

Скв. 18з(н) (абс. отм. +630,0 м) |

Скв. 20з(н) (абс. отм. +633,0 м) |

||||||

|

3 co 5 s К Я ко £ |

ко СО S К § S ь ко о |

3 3 |

ко |

ко СО S ей Г К § ко о |

3 3 |

в 5 s ко |

ко СО S К § ко о |

3 я 3 |

|

|

Алакитская βP 2 -T 1 |

20,0 |

615,1 |

14,2 |

20,6 |

609,4 |

21,1 |

14,0 |

619,0 |

13,0 |

|

Ахтарандинская P 1 aht |

41,8 |

593,3 |

21,8 |

||||||

|

Айхальская C 2 ah |

98,4 |

536,7 |

56,6 |

94,6 |

535,4 |

72,9 |

98,0 |

535,0 |

84,0 |

|

Алакитская βP 2 -T 1 |

103,0 |

532,1 |

1,5 |

110,2 |

519,8 |

2,2 |

115,5 |

517,5 |

2,1 |

|

Машковская S 1 mš |

144,0 |

491,1 |

43,6 |

140,2 |

489,8 |

43,4 |

145,4 |

487,6 |

45,3 |

|

Башенная S 1 bš |

200,0 |

435,1 |

56,0 |

194,8 |

435,2 |

54,6 |

200,2 |

432,8 |

54,8 |

|

Байтахская S 1 bt |

221,0 |

414,1 |

21,3 |

216,0 |

414,0 |

21,4 |

222,0 |

411,0 |

21,8 |

|

Кылахская O 2-3 kl |

250,0 |

385,1 |

28,7 |

250,0 |

380,0 |

33,8 |

250,0 |

383,0 |

28,0 |

Рис. 3. Корреляционная схема по скважинам № 1н(з), 7з и 8з участка Заречный (составлена по материалам Мирнинской ГРЭ и Айхальского ГОКа)

Байтахская (S 1 bt ) и кылахская (O 2-3 kl ) свиты не обладают явно выраженными коллекторскими свойствами (по результатам расходометрии), однако также являются потенциальными коллекторами при насыщении пород толщи ММП закачиваемыми рассолами за счёт пористости пород.

В настоящее время участок закачки Заречный находится в стадии строительства и опытного освоения скважин.

Формирование техногенного водоносного горизонта связано с опытно-фильтрационными работами (Колганов и др., 2015). По состоянию на январь 2021 г., в толщу ММП участка Заречный закачано ≈ 5 тыс. м3 минерализованных дренажных вод рудника Айхал. В настоящее время сформированы разрозненные линзы рассолов, они приурочены только к пристволовым зонам (из-за небольшого объёма закаченных вод) и характеризуются крайне неравномерными фильтрационными параметрами, что обусловлено особенностями тепло- и массопереноса при использовании толщи ММП для закачки дренажных вод (Алексеев и др., 2002; Дроздов, 2005). Для предварительной оценки приёмистости коллекторов толщи ММП, а также для определения интервалов поглощения в породах вскрываемого разреза проведены пробные наливы рассолов во все пробуренные скважины. Для выполнения наливов использовались дренажные рассолы трубки Удачная. Максимальная приемистость на стадии поисков получена в скважине 16з и составила 5 м3/ч. При повторном наливе в 2019 г. приемистость составила до 43,2 м3/ч. В эксплуатационных скважинах экспресс-наливы показали приемистость в 2,5 м3/ч. в скважинах, расположенных в южной части и 0,02 м3/ч в северной (1н). По результатам расходометрии были выделены интервалы возможных коллекторов, которые представлены в табл. 2. Для оценки фильтрационных характеристик пород в 2013 г. и 2019 г. были проведены кустовые наливы. Для этого использовались дренажные рассолы трубок Айхал и Удачная. Максимальная приемистость – 43,2 м3/ч – определялась в скважине 16з в 2019 г. по закачке 40 м3 рассола при среднем дебите закачки – 10 м3/ч. По скважинам 7з и 8з получены значения приемистости – 20,9 и 29,4 м3/ч, при этом средний расход закачки за все время с учетом времени остановок составил 5 м3/ч.

Таблица 2. Выделенные интервалы коллекторов по ГИС и расходометрии

|

№ скважины |

Интервалы коллекторов, выделенные по ГИС, м абс. |

Интервалы коллекторов, выделенные по расходометрии, м абс. |

|

16з |

- |

+498/+473 |

|

1н |

+531/+530,2; +470/+465,6 |

- |

|

7з |

- |

+530,82/+523,82; +519,82/+506,82; +501,82/+483,82; +460,82/+450,82; +473,82/+470,82 |

|

8з |

- |

+529,6/+486,6; +472,6/467,6; +442,6/441,6 |

Изменение уровня в наблюдательной скважине 16з составило только 0,4 м, что говорит о распространении рассолов в прискважинном пространстве (Янников, 2022). Анализируя полученные данные по выполненным ОФР в скважинах участка Заречный, можно сделать следующие выводы:

– основной поглощающий интервал (+480 – +530 м абс.) приурочен к отложениям башенной и машковской свит, представленным известняками и доломитами мелкозернистыми трещиноватыми. Породы среднетрещиноватые – до 5–7 трещин на 1 п.м. Трещины открытого типа, частично залечены льдом;

– расчётная водопроводимость – от 1,9 до 27,6 м2/сут;

– приемистость закачных скважин – до 20 м3/ч;

– недостаток насыщения для выделенного интервала коллекторов при средней открытой пористости 5,6% и влажности 2% оценивается величиной 0,036.

По изменению приемистости во время выполнения наливов и результатам расходо-метрии установлено присутствие эффекта увеличения фильтрационно-емкостных свойств коллекторов за счет выщелачивания льда, что в последующем влияет на изменение фильтрационно-емкостных параметров во времени (Оловин, 1993; Великин и др., 2005). Всего на участке Заречный закачано ≈ 5 тыс. м3 рассолов, почти половина – в скважину 16з. Опробований образованного техногенного талика на настоящий момент ввиду малого объема закачки не было проведено.

На основании анализа имеющихся данных по мерзлотно-гидрогеологическим условиям участка закачки дренажных вод Заречный, результатов бурения и освоения скважин разработана гидродинамическая модель, определены перспективы использования ёмкости участка и срок его эксплуатации. Также уточнен режим эксплуатации, выявлены возможные негативные направления миграции закачиваемых рассолов в толще ММП, подтверждена представительность комплекса исследований (гидрогеологических, геофизических и др.) и наблюдений по контролю миграции рассолов, предложены меры по обеспечению эффективной и экологически безопасной эксплуатации узла закачки.

В результате проведенных исследований выполнен расчёт возможных водопритоков в проектируемые открытые и подземные горные выработки. На обводнение проектного карьера наибольшее влияние будет оказывать подмерзлотный верхнекембрийский водоносный комплекс. Вскрытие нижнеордовикского межмерзлотного водоносного комплекса (НоВК) произошло в 2020 г. на отметке 155 м абс. в пределах центрального рудного тела. Согласно календарному плану, дно проектного карьера вскроет коллекторы верхнекембрийского водоносного комплекса на отметке -40 м абс. в 2031 г. В табл. 3 приведены результаты расчётов прогнозных притоков.

Полученные прогнозные значения притоков природных рассолов (15–340 м3/сут) характеризуются как низкие. При продолжении отработки месторождения подземным способом, приток будет увеличиваться, что, прежде всего, связано со степенью вскрытия верхнекембрийского водоносного комплекса. При отработке подземным способом притоки подземных рассолов составят 580– 555 м3/сут на горизонтах отработки -280 и -480 м абс. и до 980 м3/сут при вскрытии среднекембрийского водоносного комплекса на горизонте отработки -680 м абс.

Таблица 3. Притоки подземных вод к месторождению трубки Юбилейная

|

Годы |

Отметки, м абс. |

Притоки подземных вод |

Суммарный водоприток |

|||

|

НОВК |

ВВК |

СВК |

||||

|

м3/сут |

м3/сут |

м3/сут |

м3/сут |

тыс. м3 в год |

||

|

Открытая добыча |

||||||

|

2023 |

110 |

15,7 |

- |

- |

15,7 |

5,7 |

|

2024 |

95 |

19 |

- |

- |

19 |

6,9 |

|

2025 |

80 |

18,3 |

- |

- |

18,3 |

6,7 |

|

2026 |

65 |

17,7 |

- |

- |

17,7 |

6,5 |

|

2027 |

35 |

17,2 |

- |

- |

17,2 |

6,3 |

|

2028 |

20 |

16,8 |

- |

- |

16,8 |

6,1 |

|

2029 |

5 |

16,5 |

- |

- |

16,5 |

6,0 |

|

2030 |

-25 |

16,2 |

- |

- |

16,2 |

5,9 |

|

2031 |

-55 |

16 |

323,7 |

- |

339,7 |

124,0 |

|

2032 |

-70 |

15,7 |

304,6 |

- |

320,3 |

116,9 |

|

2033 |

-100 |

15,5 |

313,6 |

- |

329,1 |

120,1 |

Исходя из прогнозных притоков, для прогнозирования динамики изменения криогид-рогеологических условий участка Заречный, была построена цифровая модель.

Согласно гидрогеологической стратификации, в пределах моделируемого участка выделяются:

-

– формируемый техногенный горизонт на участке закачки;

-

– межмерзлотный нижнеордовикский водоносный комплекс;

-

– верхнекембрийский водоносный комплекс;

-

– среднекембрийский водоносный комплекс;

-

– нижнекембрийский водоносный комплекс;

-

– верхнепротерозойский водоносный комплекс.

С точки зрения задач, решаемых в рамках данной работы, объектом изучения является техногенный водоносный горизонт, формирующийся в толще ММП в результате закачки рассолов. Условия фильтрации на участке закачки по опыту аналогичных участков Айхальского, Мирнинско-Нюрбинского и Удачнинского ГОКов зависят от следующих факторов (Дроздов, 2006; Янников, 2022a, 2022б):

-

1. Природных (геоморфологических условий, геологического строения, структурно-тектонических условий, гидрогео-криологических условий и других условий,

-

2. Технологических (глубины и расположения закачных скважин, объемов и расходов закачки рассолов, частоты и интенсивности закачки, минерализации и температуры закачиваемых рассолов, особенностей доставки рассолов).

присущих данному участку до закачки рассолов);

Прогнозные расходы закачки и минерализация рассолов зависят от притоков к месторождению трубки Юбилейная. Расчет прогнозных водопритоков показал, что закачка дренажных вод рекомендуется только после вскрытия подмерзлотного верхнекембрийского водоносного комплекса. При этом прогнозная потребность составит 340 м3/сут в зимнее время и 700 м3/сут в летнее время. К закачке рекомендуются дренажные рассолы с минерализацией выше 55–60 г/л, что определяется целевой тощей используемых коллекторов.

Согласно геолого-гидрогеологическому разрезу, в толще многолетнемерзлых пород можно выделить 3 слоя:

-

1 слой: от земной поверхности до отметки +530 м абс., характеризующий отложения каменноугольного возраста и покровные трапповые долериты, являющиеся водоупорными отложениями;

-

2 слой: от +530 до +532 м абс. характеризует трапповые интрузии, внедрившиеся в толщу осадочных пород в пределах участка

закачки, являющиеся слабопроницаемыми отложениями;

-

3 слой: от +480 до +530 м абс. характеризует отложения силура, являющиеся целевой толщей для осуществления закачки.

Размеры области исследований в плане выбраны таким образом, чтобы ее внешние границы оказывали минимальное влияние на гидродинамические процессы, протекающие в районе участка закачки Заречный. Площадь района исследований составила 25 (5×5) км2, включая лицензионную границу участка, закачные и наблюдательные скважины, а также местные базисы эрозии. Решение фильтрационных задач на модели осуществлялось в нестационарном гидроди- намическом режиме, исходя из характера решаемых задач.

В основу калибровки модели положены данные режимных наблюдений за уровенным режимом с 2018 г. по 2021 г. и расходами закачки при опытном освоении скважин на участке Заречный. Решение обратной задачи выполнялось методом целенаправленного подбора параметров (методом итераций), при котором учитывались представления о геолого- гидрогеологических особенностях водоносных горизонтов, данные фильтрационных исследований водопроницаемости пород и их емкостных свойств (Гунин, 2006). Принципы калибровки были описаны ранее.

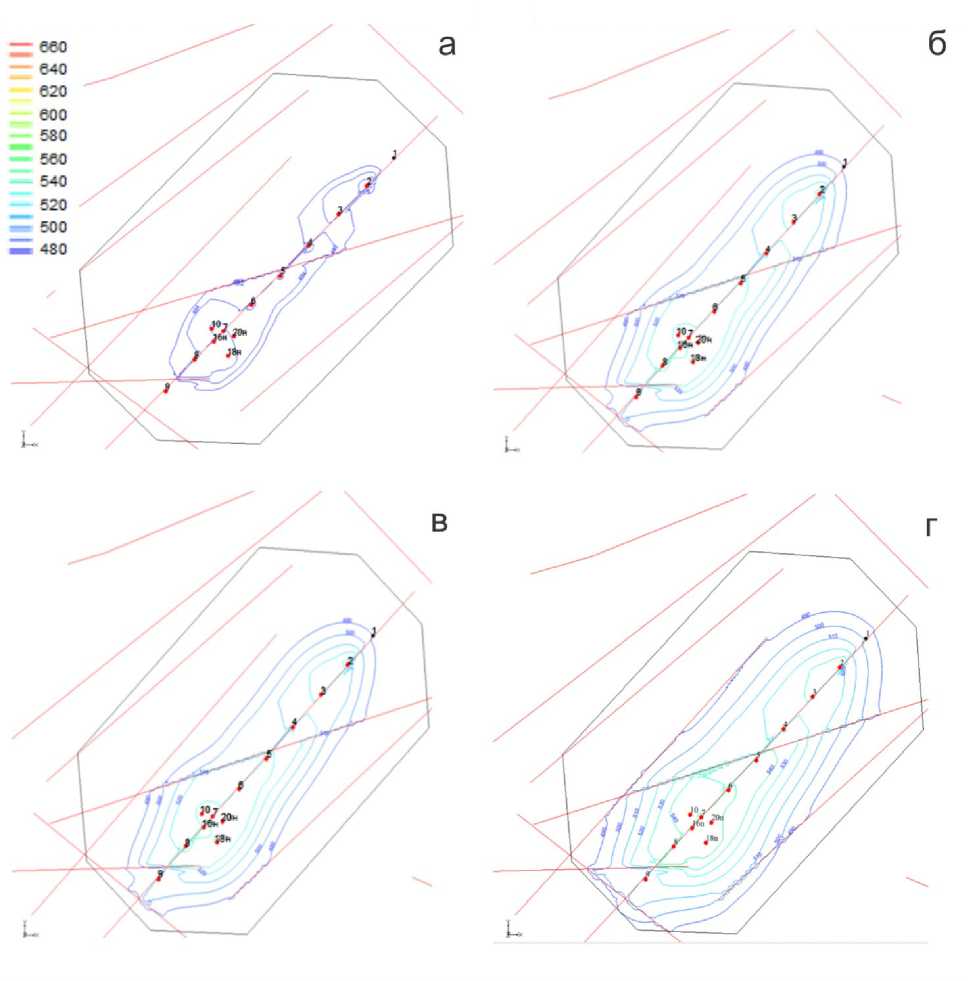

Рис. 4 . Прогнозное распределение уровня подземных вод в техногенном горизонте: а) на конец 2030 г. ; б) на конец 2035 г.; в) на конец 2040 г.; г) на конец 2045 г.

Прогнозное моделирование изменения уровенного режима техногенного водоносного горизонта в процессе эксплуатации участка Заречный было выполнено при следующих условиях:

-

– граничное условие 2 рода в закачных скважинах;

-

– перекрывающая и подстилающая техногенный водоносный горизонт толща ММП также задавалась границей 2 рода с Q = 0 м3/час;

-

– коллекторы толщи ММП задавались как «сухой грунт»;

-

– вертикальный массоперенос в зонах разрывных нарушений (переток закачиваемых рассолов в ниже залегающий НоВК) задавался полупроницаемой границей 3 рода.

Для проведения прогнозных расчетов с определением достаточности емкости участка на модели заданы следующие условия:

-

– в качестве начального положения уровней принимались их значения на начало 2022 г.;

-

– параметры модели приняты на основе решения обратной задачи c учетом изменения их во времени;

-

– прогнозный расход закачки дренажных рассолов согласно выполненным ранее расчётам.

Суммарный расход закачки распределяется равномерно по всем закачным скважинам. Исходя из представленных ранее фильтрационных параметров, приведём результаты гидродинамического моделирования при использовании 12 закачных скважин № 2з, 3з, 4з, 5з, 6з, 7з, 8з, 9з, 10з, 16з, 18з и 20з . По результатам прогнозного моделирования построены схемы гидроизопьез в техногенном горизонте на 2030, 2035, 2040 и 2045 гг. при прогнозируемых притоках (рис. 4, 5, 6 и 7).

Выводы

Проведённые исследования позволяют сделать вывод о сложных горногеологических условиях отработки месторождения трубки Юбилейная, связанных с формированием притоков высокоминерализованных вод (до 300 г/л).

В результате выполненного цифрового моделирования было установлено, что:

-

- уровень в эпицентре закачки за весь пе-

риод эксплуатации участка – 2023–2045 гг. – не превысит экологически безопасных отметок, так как будет находиться на 70–100 м ниже дневной поверхности;

-

– площадь растекания дренажных вод в ММП выйдет за пределы границ лицензионного участка в 2046 г.;

– максимальная полезная ёмкость участка составит 3,15 млн м3, с учётом закачных скважин северной и центральной частей. При этом необходимо отметить, что для наиболее эффективного использования полезной ёмкости участка, начиная с 2026 г. (после окончания строительства), необходимо не менее 40% рассолов закачивать в северных и центральных закачных скважинах (№ 2з, 3з, 4з, 5з и 6з).

При условии строительства на месторождении одноименного рудника, емкостных запасов участка будет недостаточно, так как прогнозный суммарный объём (потребность закачки) на всём жизненном цикле месторождения составит 6,2 млн м3, что, в свою очередь, требует дальнейшего изучения территории для выявления дополнительных перспективных площадей.

Было установлено, что интервал внутри-мерзлотных коллекторов, которые можно рассматривать для размещения дренажных вод в толще ММП, представлен трещиноватыми известняками, доломитистыми известняками и доломитами машковской (S 1 mš ) и башенной свит (S 1 bš ) силурийской системы.

Результаты исследований, представленные в данной статье, будут использованы для проектирования и для нахождения технических решений, направленных на обеспечение безопасных условий отработки трубки Юбилейная на всю глубину разведанных запасов (1300 м от дневной поверхности).

Список литературы Перспективы использования силурийских карбонатных толщ Алакит-Мархинского кимберлитового поля для закачки дренажных вод

- Алексеев С.В. Криогенез подземных вод и горных пород на примере Далдыно-Алакитского района Западной Якутии. Новосибирск: Изд-во СО РАН. НИЦ ОИГГМ, 2000. 119 с.

- Алексев С.В., Дроздов А.В., Дроздова Т.И., Алексеева Л.П. Первый опыт захоронения соленых дренажных вод карьера трубки Удачная в многолетнемерзлые породы // Криосфера Земли. 2002. Т. 4, № 2. С. 61-65.

- Гидрогеология СССР. Том XX. Якутская АССР. М.: Недра, 1970. 384 с.

- Великин С.А., Милановский С.Ю., Петрунин А.Г. Изучение фильтрации на гидротехнических объектах Якутии// Материалы Третьей Конференции геокриологов России. Т. 4. М: Изд-во Моск. ун-та, 2005. С. 50-59.

- Гунин В.И. Оценка условий захоронения техногенных рассолов в мерзлых породах на основе численного эксперимента // Подземная гидросфера: Материалы Всероссийского совещания по подземным водам востока России. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2006. С. 377-380.

- Дроздов А.В. Подземное захоронение дренажных рассолов в многолетнемерзлые породы (на примере Удачнинского ГОКа в Западной Якутии) // Геоэкология. Инженерная геология, гидрогеология, геокриология. 2005. № 3. С. 234-243.

- Дроздов А.В. Захоронение промышленных стоков горнодобывающих предприятий АК «АЛРОСА» в криолитосфере // Горный журнал. 2006. № 6. С. 12-15.

- Дроздов А.В., Иост Н.А., Лобанов В.В. Крио-гидрогеология алмазных месторождений Западной Якутии. Иркутск: Изд-во ИГТУ, 2008. 507 с.

- Дубиков Г.И. Состав и криогенное строение мерзлых толщ Западной Сибири. М.: ГЕОС, 2002. 246 с.

- Климентов П.П., Кононов В.М. Методика гидрогеологических исследований. М.: Высшая школа, 1978. 408 с.

- Колганов В.Ф., Акишев А.Н., Дроздов А.В. Горно-геологические особенности коренных месторождений алмазов Якутии. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. 576 с.

- Оловин Б.А. Фильтрационная проницаемость вечномерзлых грунтов. Новосибирск: Наука, 1993. 257 с.

- Янников А.М. Гидрогеология Алакит-Мархинского кимберлитового поля (республика Саха (Якутия)). Под общ. ред. А.В. Толстова. Мирный: АЛРОСА, 2022. 132 с.

- Янников А.М., Янникова С.А., Зырянов И.В., Корепанов А.Ю. Перспективы использования глубокозалегающих водоносных горизонтов для закачки слабоминерализованных вод // Горная промышленность. 2022а. № 1. С. 76-81.

- Янников А.М., Янникова С.А., Корепа-нов А.Ю. Влияние тектонических нарушений на проектируемые системы опережающего водопонижения на примере трубки «Юбилейная» // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2022б. № 5-2. С. 174-186.