Перспективы использования смешанных культур психрофильных и психротолерантных бактерий в биологической защите растений от болезней

Автор: Ланкина Е.П., Хижняк С.В., Кулижский С.П.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 4, 2013 года.

Бесплатный доступ

В результате анализа перспектив использования смешанных культур психрофильных и психрото-лерантных бактерий в защите растений от болезней выявлено, что данные бактерии могут быть использованы для эффективной биологической защиты растений в широком диапазоне температур в течение всего вегетационного периода.

Психрофильные бактерии, психротолерантные бактерии, фитопатогенные грибы, карстовые пещеры, смешанная культура, биологическая защита растений

Короткий адрес: https://sciup.org/14082968

IDR: 14082968 | УДК: 632.9

Текст научной статьи Перспективы использования смешанных культур психрофильных и психротолерантных бактерий в биологической защите растений от болезней

Введение. Резкое возрастание интенсивности загрязнения окружающей среды и снижение качества сельскохозяйственной продукции в результате применения химических средств защиты растений послужили стимулом внедрения биологического метода в практику защиты растений во всех странах мира [2–4, 6–9, 14]. В связи с тем, что микроорганизмы, входящие в существующие биопрепараты, далеко не всегда оказываются конкурентоспособными в природных условиях, поиск новых штаммов антагонистов и разработка новых подходов к биологической защите растений продолжают оставаться актуальными [1, 10, 13].

Ранее авторами было показано, что холодные карстовые пещеры могут служить источником штаммов для биологической защиты растений от фитопатогенных грибов. Микробные сообщества подобных пещер представлены бактериями и грибами, находящимися на различных стадиях эволюционной адаптации к низкотемпературным условиям [13, 17, 18]. В силу малоинтенсивного и нерегулярного притока субстрата в подобных сообществах наблюдается высокая субстратная конкуренция. При этом пещерным микроорганизмам приходится конкурировать не только между собой, но и с представителями почвенной бактериальной и грибной микрофлоры, поскольку поступающий с поверхности субстрат уже инфицирован почвенными микроорга- низмами, в том числе теми, которые способны к росту в условиях пещеры. В этой связи в пещерных микробных сообществах высока доля штаммов, обладающих антибиотической активностью в отношении представителей наземной микробиоты. Всё перечисленное позволяет выделять в пещерах штаммы, способные эффективно защищать растения от фитопатогенов в широком диапазоне температур, включая низкие температуры начала вегетации, при которых обычные биопрепараты малоэффективны [9, 12, 16, 19–21].

Цель настоящей работы состояла в анализе перспектив использования смешанных культур психро-фильных и психротолерантных бактерий в защите растений от болезней.

Объекты и методы. Источником пещерных бактерий служили образцы грунта из карстовых известняковых пещер Водораздельная (Березовский район Красноярского края), Маячная (Манский район Красноярского края) и Женевская (Емельяновский район Красноярского края). Выделение бактерий проводили на модифицированной среде Чапека, ПД-агаре и олиготрофной среде, содержащей 50 мл ПД-агара, 50 мл модифицированной среды Чапека и 15 г агара микробиологического на 1 л среды. После проверки температурных пределов роста для дальнейшей работы отбирали психрофильные (верхний температурный предел роста до +26ºC) и психротолерантные (верхний температурный предел роста до +35ºC) изоляты.

Скорость роста изолятов при разных температурах определяли методом микрокультур на агаровых слайдах путём подсчёта клеток в микроколониях после нескольких часов культивирования. Для построения функций зависимости скорости роста от температуры использовали типовую модель [2, 11]

A = ( b ■ ( T - T i. ) • { 1 - exp [ c ■ ( T - T max ) ] } ) 2 , (1)

где T min и T max – соответственно минимальная и максимальная температуры роста; µ – удельная скорость роста, равная числу генераций в час; b и c – константы.

Количественную оценку антифунгальной активности проводили по ингибированию прорастания конидий фитопатогенных грибов Bipolaris sorokiniana в культуральном фильтрате исследуемых изолятов. Контролем служили конидии, помещённые в неинокулированную среду [5, 6, 10, 15]. В экспериментах использовали конидии с высокой степенью жизнеспособности (90–98%), при снятии результатов просматривали под микроскопом не менее 100 конидий в каждом варианте эксперимента. Статистическую значимость подавления прорастания конидий определяли по точному критерию Фишера для таблиц 2х2. К антагонистам относили штаммы, в культуральном фильтрате которых наблюдалось статистически значимое (p<0,05) снижение процента прорастания конидий B . sorokiniana относительно контроля после 6 часов инкубирования при 28ºС (экспериментально определённое время, достаточное для прорастания всех жизнеспособных конидий). Изо-ляты, подавляющие прорастание конидий на 75–100%, относили к сильным антагонистам; изоляты, подавляющие прорастание тест-культур менее чем на 75%, – к слабым антагонистам.

Для экспериментов по совместному росту изолятов в смешанной культуре подбирали изоляты, различающиеся по морфологии клеток и температурным диапазонам роста, являющиеся сильными антагонистами в отношении B . sorokiniana . Совместный рост изолятов при разных температурах изучали методом микрокультур на агаровых слайдах.

Результаты и их обсуждение . Относительная встречаемость сильных антагонистов среди выделенных из пещер психрофильных и психротолерантных изолятов варьировала от 13 до 30%. Максимальная встречаемость антагонистов отмечена в пещерных грунтах, характеризующихся исторически длительным (судя по костным останкам – с плейстоцена), но малоинтенсивным поступлением экзогенного органического вещества. Мы полагаем, что это связано с длительной эволюцией в условиях жёсткого субстратного лимитирования, когда способность продуцировать антибиотики становится важным эволюционным преимуществом.

Минимальная встречаемость антагонистов отмечена в участках пещер с высоким уровнем антропогенного загрязнения, что подтверждает ранее полученные авторами данные [20]. Можно предположить, что, благодаря высокому притоку органического вещества, в подобных участках снижается конкуренция за субстрат и создаются условия для развития штаммов, не обладающих антибиотической активностью.

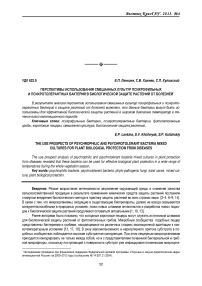

Ряд пещерных изолятов, являющихся сильными антагонистами в отношении B . sorokiniana , проявили способность к росту в совместной культуре. При этом в случае, если температурные диапазоны роста изоля-тов различаются, их соотношение в культуре зависит от температуры культивирования (рис. 1).

Рис. 1. Влияние температуры на соотношение психрофильного и психротолерантного изолятов в смешанной культуре на примере ВДР-5м (мелкие палочки) и ВДР-5кр (крупные палочки), 24-часовая культура на агаровом слайде

Это открывает возможность создания комбинированных биопрепаратов из психрофильных и психро-толерантных изолятов, которые будут эффективны в широком диапазоне температур. Динамика роста бактерий в таком случае, при условии постоянного притока субстрата (например, за счёт корневых выделений растений), может быть описана системой уравнений:

dS

= S о dt

—

Г

— S- v V-max m (T ) _ ~

Y m K Sm + S

V

■X

m

\

, 1 S

+ Y p ' Umax p (T ) • K Sp + s ■ X p

;

dX m

dt

= A max m ( T ) •

S

K Sm + S

■X —£ X m ^m m ;

dXp S

= µmax p(T) ⋅ ⋅ Xp dt K Sp + S

-

ε p p ,

где S – количество субстрата; S 0 – приток субстрата; Xm и Xp – биомассы первого и второго штаммов; T – температура; μ max m ( T ) и μ max p ( T ) – максимально возможные при данной температуре скорости размножения первого и второго штаммов; K Sm и K Sp – константы Михаэлиса; εm и εp – удельные скорости гибели первого и второго штаммов; Ym и Yp – экономические коэффициенты соответственно психротолерантного и психро-фильного изолятов.

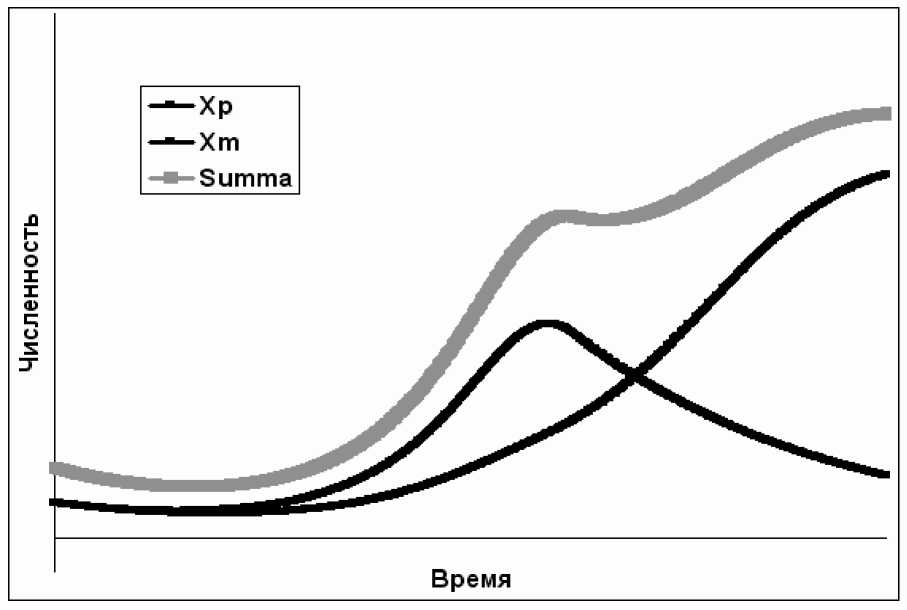

Компьютерный анализ модели с использованием экспериментально полученных зависимостей скоростей роста пещерных изолятов от температуры на основе (1) показал, что в условиях характерного для условий Сибири постепенного роста температуры почвы в период вегетации с +5ºС до +25...+30ºС смешанный препарат будет иметь преимущество перед препаратами, составленными из чистых культур. Это достигается за счёт преимущественного роста сначала психрофильного, а затем – психротолерантного изолята (рис. 2).

Как видно из результатов анализа, одновременное присутствие в биопрепарате психрофильного и психротолерантного изолятов обеспечивает высокую суммарную численность бактерий в течение всей вегетации в широких температурных пределах.

Рис. 2. Динамика численности психрофильного (Xp), психротолерантного (Xm) изолятов и их суммарной численности (Summa) в условиях постоянного притока субстрата и роста температуры в течение вегетации от +5 до +30ºС

Выводы

-

1. Выделенные из пещер психрофильные и психротолерантные изоляты, проявляющие высокий антагонизм в отношении фитопатогенного гриба B . sorokiniana , способны к росту в совместной культуре.

-

2. Предложена модель, описывающая динамику роста психрофильного и психротолерантного изоля-тов в совместной культуре в условиях меняющихся температур.

-

3. Одновременное присутствие в биопрепарате психрофильного и психротолерантного изолятов обеспечивает высокую суммарную численность бактерий и, как следствие, эффективную защиту растений в течение всей вегетации.