Перспективы энергетического сотрудничества России и Европы в условиях торгово-экономической войны

Автор: Лобанова Ольга Николаевна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски

Статья в выпуске: 3, 2022 года.

Бесплатный доступ

Современные условия международной геополитической напряженности, выражающейся в т.ч. в обострении финансово-экономической и торговой войн по линии Россия - Запад, закладывают значительные риски для долгосрочной стратегической торгово-экономической стабильности российского государства. В особенности это относится к сектору трансграничного энергетического сотрудничества, в котором Россия занимает лидирующие позиции. На текущий момент недружественные России страны в европейском направлении остаются главными импортерами ее энергоресурсов, занимая около 85% всего российского экспорта. В подобных условиях, характеризующихся доминированием политики над реальными экономическими интересами, Европейский союз прямо заявляет о сокращении сотрудничества с Россией уже в краткосрочной перспективе. Настоящая статья рассматривает вопрос текущего состояния российско-европейского энергетического сотрудничества, а также перспективы Европы в вопросе перехода к политике полной энергетической нейтральности по отношению к России.

Россия, европа, энергетическое сотрудничество, замещение российских энергоресурсов, возобновляемая энергетика, деуглеродизация

Короткий адрес: https://sciup.org/170194547

IDR: 170194547 | DOI: 10.31171/vlast.v30i3.9061

Текст научной статьи Перспективы энергетического сотрудничества России и Европы в условиях торгово-экономической войны

Современные условия финансово-экономической войны коллективного Запада и России демонстрируют цивилизационный разлом между Западом и Востоком, проходящий по линии современной Украины. В этих условиях можно говорить о коллапсе западоцентристского глобалистского проекта, включающего всеобъемлющую интернационализацию западных валют в трансграничных товарно-денежных расчетах, захват и поглощение национальных рынков западными транснациональными корпорациями, интеграцию национальных хозяйств незападных стран в конфигурацию международного разделения труда и специализации глобальной экономики, при которой конкурентный научно-индустриальный сектор рассматривается как угроза и подлежит деструктуризации до уровня хозяйства первичного сектора (сырьевой экономики).

Все перечисленное выше может быть применимо к процессам, протекающим в российском хозяйственном и финансовом секторах на протяжении последних 30 лет. Несмотря на это, действия руководства страны по достижению геополитической, геоэкономической самодостаточности обернулись попытками финансово-экономического удушения России, блокировки ее зарубежных активов и золотовалютных резервов со стороны стран «коллективного Запада». Настоящая финансово-экономическая война демонстрирует несостоятельность западоцентристского проекта глобализации и формирует фундаментальный процесс слома моноцентристской модели международных отношений (ее трансформация в полицентристскую модель) и перехода к понижательной волне глобализационного цикла, на практике выражающейся в усилении национальных протекционистских тенденций и разрыве трансцивилизационных экономических, политических и финансовых связей.

В то же время необходимо отметить крайне высокую степень интеграции хозяйств большинства государств в западоцентристскую конфигурацию международного разделения труда глобальной экономики в результате пройденного пика текущего цикла глобализации, что означает высокую степень взаимозависимости национальных хозяйств друг от друга.

Несмотря на это, обостряющиеся противоречия в результате формирования и укрепления новых претендентов на статус центров силы международных отношений в лице Китая и России, бросающих вызов глобальному доминированию «коллективного Запада», определяют современные деглобализацион-ные тенденции, задают деструктивное направление современной конфигурации глобальной мирохозяйственной системы.

В этой связи страны Европейского союза, в настоящее время крайне зависящие от импорта российских энергетических ресурсов, уже заявили о форсировании политики по достижению полной энергетической нейтральности по отношению к России.

Подобная политическая направленность на экономическую и финансовую изоляцию России со стороны западного мира формирует вызовы для среднесрочной и долгосрочной устойчивости российской хозяйственной системы, а также вопросы трансформации российских трансграничных товарно-денежных потоков в направлении альтернативных рынков.

Таким образом, в рамках настоящей статьи предлагается рассмотреть динамику энергетического сектора Европейского союза (ЕС) и взаимодействия ЕС с Россией в сфере энергетики, а также перспективы замещения европейского энергетического рынка сбыта альтернативными направлениями российского экспорта в условиях долгосрочной политической тенденции ЕС по достижению европейской энергетической независимости от российского экспорта. Дополнительно будут рассмотрены перспективы альтернативных поставок энергетических ресурсов в Европу.

Общемировой трансграничный оборот газа с учетом охвата всех участников глобального газового рынка составляет около 1 240 млрд куб. м, из которых более 750 млрд куб. м газа приходится на трубопроводные поставки, а 490 млрд куб. м – на сжиженный природный газ (СПГ), поставляемый специально оборудованными газовыми танкерами, доставляющими СПГ по воде. В то же время при расчетах оборота газового рынка, как глобального, так и в рамках отдельно взятого региона, необходимо учитывать такую особенность, как реэкспорт, включающий в себя перепродажу странами-импортерами поставляемого им газа в другие государства. При исключении показателя реэкспорта чистый объем торговли газом на мировом рынке становится на четверть меньше и составит около 940 млрд куб. м газа в год1.

Россия является мировым лидером на рынке поставок трубопроводного газа со средним показателем 200 млрд куб. м в год, что составляет 42% мирового чистого экспорта данного энергоресурса. Около 85% экспорта Россией этого энергоресурса приходится на страны Европейского союза. Одновременно доля газового экспорта России в совокупном показателе импорта ЕС составляет более 80% с учетом исключения показателя внутриевропейского реэкспорта.

Указанные выше показатели отражают невероятно высокую, абсолютную зависимость как Европы от российского энергоносителя, так и России – от европейского потребления газа.

Зависимость ЕС от российских поставок СПГ не столь абсолютна, однако доля России на европейском рынке СПГ, по меньшей мере, составляет около 15% (17 млрд куб. м в год из 115 млрд куб. м, потребляемых Европой, и общих 40 млрд куб. м СПГ, формируемых Россией). В вопросе СПГ зависимость Европы в большей степени сосредоточена в руках США, обслуживающих около 22% потребности Европы в СПГ (26 млрд куб. м СПГ в год)2.

Похожая ситуация наблюдается и в поставках нефти и нефтепродуктов. Мировой рынок нефти составляет около 96 млн баррелей в сутки, из которых Россия занимает около 12% глобального рынка, и 10% поставок нефтепродуктов. Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в страны Европы составляет 30% и 40% европейского рынка соответственно. Одновременно в экспорте нефти более 50% всех российских поставок приходится именно на западное направление; в экспорте нефтепродуктов данный показатель стремится к 60%3 [Чувычкина 2022].

Таким образом, можно говорить о глубокой взаимной зависимости между ЕС и Российской Федерацией в вопросе энергетического сотрудничества, что позволяет сделать вывод о невозможности моментального отказа Европейского союза от российского сырья в связи с развязанной западным миром финансово-экономической войной против России. Сценарий моментального отказа от взаимного сотрудничества представляет собой катастрофический сценарий для Европы в силу невозможности быстрого замещения российских поставок альтернативными экспортерами [Лазарян и др. 2021].

Международное энергетическое агентство, преимущественно ориентированное на поддержание энергетической безопасности и стабильности в Европе, 9 марта 2022 г. на фоне обострения геополитической напряженности между Россией и Западом заявило о формировании плана по переходу к 2030 г. отношений в сфере энергетики между Россией и ЕС в статус полной «энергетической нейтральности». План включает в себя отказ от импорта российского газа на 155 млрд куб. м к 2030 г., что равносильно отказу от 80% всего российского газового экспорта. Одновременно план Международного энергетического агентства включает в себя отказ от 100 млрд куб. м российского газа уже к концу 2022 г., что для России означает сокращение экспорта в европейском направлении на 54%1.

Вышеуказанная инициатива подразумевает два плана по 10 пунктов, выполняя которые, Европейский союз сможет сокращать зависимость от России в сфере поставок как газа, так и нефти.

План сокращения нефтяной зависимости2:

-

1) сокращение допустимого скоростного режима на 10 км/ч;

-

2) поощрение использования общественного транспорта путем его удешевления;

-

3) запрет использования личного автомобильного транспорта в воскресенье;

-

4) поощрение удаленной работы вплоть до 3 дней в неделю;

-

5) поощрение использования таксомоторного транспорта;

-

6) предпочтение железнодорожного транспорта самолетам;

-

7) форсирование перехода к электротранспорту;

-

8) отказ от рабочих командировок;

-

9) стимулирование использования каршеринга;

-

10) повышение эффективности грузовых перевозок.

План сокращения газовой зависимости21:

-

1) не заключать новые газовые контракты с Россией;

-

2) заменить российский экспорт поставками из альтернативных направлений;

-

3) ввести обязательства по нижнему порогу наличия газа в хранилищах для поддержания устойчивости энергетического рынка;

-

4) ускорить внедрение ветровых и солнечных проектов;

-

5) максимизировать выработку электроэнергии из существующих источников с низким уровнем выбросов (биоэнергетика и ядерная энергетика);

-

6) принять краткосрочные меры для защиты уязвимых потребителей электроэнергии от высоких цен;

-

7) ускорить замену газовых котлов тепловыми насосами;

-

8) ускорить повышение энергоэффективности в зданиях и промышленности;

-

9) поощрять установку термостатов потребителями;

-

10) активизировать усилия по диверсификации и деуглеродизации источников энергии.

Особенности европейских условий в сфере энергетики заключаются в возможности замещения российского трубопроводного газа исключительно за счет увеличения поставок СПГ из других стран, т.к. Россия занимает доминирующее положение в части трубопроводов в направлении Европы. Проблема СПГ заключается в инфраструктурных ограничениях, которые, однако, можно нивелировать в случае форсирования капитальных вложений в терминалы приема СПГ, способные сегодня обслуживать 45–50 млрд куб. м. Более серьезная проблема СПГ заключается в фактической стагнации объемов добычи, что вносит значительные ограничения в замещение трубопроводного российского газа.

Наблюдается наращивание поставок СПГ из США в Европу: 26 млрд куб. м – 2020 г.; 35 млрд куб. м – 2021 г.; около 40 млрд куб. м – 2022 г. Теоретический предел замещения поставок российского газа со стороны США составляет

40 млрд куб. м, что означает наращивание экспорта СПГ в Европу до уровня 80 млрд куб. м и замещение 20% российского газового экспорта1.

Альтернативным способом избавления Европы от российской зависимости, отраженным в энергетическом плане Международного энергетического агентства, является форсирование внедрения альтернативных источников энергии, в частности возобновляемых (солнечная и ветряная энергия, гидроэнергия), а также возобновление ядерной энергетики.

Гидроэнергетика является достаточно постоянным сектором, в рамках которого наращивание энергетических мощностей ограничено географическими особенностями, включающими в себя топографические условия местности. Несложно заметить, что какого-либо значительного сдвига в вопросе роста выработки энергии за счет гидроисточников не предвидится.

Особенности ядерной энергетики в Европе заключаются в более чем 20-летней деградации – сокращении числа атомных электростанций и наличии мощных лоббистских структур, выступающих против использования энергии мирного атома [Черняховская, Гулиев 2016]. Таким образом, за период с 2000 по 2020 г. объем выработанной электроэнергии путем использования атомной энергии сократился более чем на 20% (с 1 100 ТВт-час до примерно 800 ТВт-час. Лидер, сокративший использование АЭС больше других, – Германия уменьшила число АЭС в 3 раза за 20 лет2.

Наиболее устойчивая тенденция роста выработки электроэнергии в Европе принадлежит возобновляемым источникам нетрадиционной энергетики (солнце, ветер). Данные источники в рамках структуры электроэнергетики Европы на протяжении почти четырех десятилетий занимали все более значимые позиции. Рост участия энергии ветра и солнца в общей выработке электроэнергии является практически гиперболическим, удваиваясь каждые 5 лет. Таким образом, около 1,5% доли ветра и солнца в энергетике Европы в начале нулевых годов трансформировались в 24% в 2020 г.3

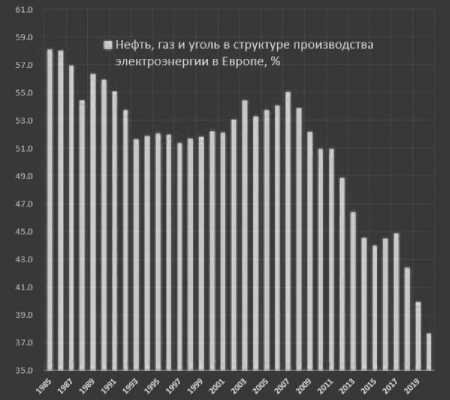

На фоне невероятного роста доли возобновляемых источников в генерации электроэнергии наблюдается значительное сокращение использования углеводородного сырья в указанном процессе. Доля углеводородов уменьшились с 59% в 1985 г. до 38% к 2020 г. с прогнозом на дальнейшее снижение. Таким образом, можно сказать, что именно за счет увеличения доли возобновляемых источников уменьшается использование углеводородов, совокупность которых дает стабильный уровень производства и потребления электроэнергии, которое с 2017 г. имеет устойчивую тенденцию к постепенному снижению [Эволюция мировых… 2015].

Учитывая современное состояние российско-европейских отношений и политическую настроенность Европы на минимизацию торгово-экономического сотрудничества с Россией, включающую трансграничный оборот в секторе энергетики, а также планы Международного экономического агентства по сокращению зависимости от российских энергоресурсов, поддерживаемые Европейской комиссией и национальными политиками, пра-

Рисунок 1. Углеводородное сырье в структуре генерации электроэнергии в Европе (1985–2020 гг.)1

вительствами большинства европейских государств, а также учитывая опыт Европы по отказу от углеводородов и внедрению возобновляемых источников энергии, нельзя не отметить высокие риски сокращения сотрудничества между Россией и Европой. Одновременно существует реальная возможность замещения части российского экспорта поставками из США. В то же время необходимо отметить крайне высокую зависимость Европы от поставок российских энергоресурсов на текущий момент, а также отсутствие готовности европейской инфраструктуры к моментальному кратному наращиванию поставок СПГ.

Таким образом, исходя из всех рассмотренных выше аргументов, можно подвести итог в вопросе перспектив энергетического сотрудничества между Россией и Европой. В краткосрочной перспективе избавление ЕС от российской энергозависимости представляется маловероятным сценарием в связи с инфраструктурными ограничениями, а также невозможностью моментального наращивания добычи альтернативными России поставщиками. В то же время долгосрочная перспектива отказа от российского экспорта выглядит куда более вероятной в связи с постепенным переходом Европы на торговое сотрудничество с альтернативными поставщиками, например США, а также реализацией инвестиционных проектов по расширению инфраструктурных возможностей по приему СПГ.

Описанные выше перспективы представляют реальную угрозу финансовоэкономической стабильности России в связи с высокой долей энергосырьевого экспорта в структуре бюджетных поступлений государства. Надо понимать, что отказ Европы от российских энергоресурсов является долгосрочной тенденцией и, вероятно, с учетом нарастания политической напряженности по линии Россия – Запад вопрос энергетического сотрудничества с Европой

следует рассматривать не столько в плоскости «откажется или нет», сколько в плоскости «когда откажется».

Указанные риски для России отражают необходимость скорейшего поиска альтернативных рынков сбыта энергоресурсов, в большинстве своем расположенных на Востоке. Стабильно растущее энергопотребление в азиатском направлении, во многом связанное с укреплением Азии в качестве глобального индустриально-экономического центра, открывает для России уникальную возможность осуществления переориентации торговых потоков на восточное направление. Это требует уже сейчас, в упреждающем порядке ускоренной реализации инфраструктурных проектов, позволяющих оперативно наращивать поставки энергоресурсов как с использованием трубопроводной инфраструктуры для континентальных государств, так и морской в силу географического расположения многих экономически перспективных азиатских государств вне континентальной части, затрудняющего применение трубопроводов. Поэтому проблемы энергетического сотрудничества и развития новых рынков являются актуальными в долгосрочной перспективе.

Список литературы Перспективы энергетического сотрудничества России и Европы в условиях торгово-экономической войны

- Лазарян С.С, Никонов И.В., Федорова С.Е, Вотинов А.И., Елкина М.А. 2021. Обзор мировых энергетических рынков: рынок нефти. - М.: Изд-во НИФИ Минфина России. 15 с.

- Черняховская Ю.В., Гулиев И.А. 2016. Атомная энергетика в контексте энергетической политики и практики Европы. - Энергетическая политика. № 6. С. 45-55.

- Чувычкина И.А. 2022. "Северный поток - 2" и трансформация энергетического рынка ЕС. - Россия и современный мир. № 1 (114) С. 103-123.

- Эволюция мировых энергетических рынков и ее последствия для России (под ред. А.А. Макарова, Л.М. Григорьева, Т.А. Митровой). 2015. М.: ИНЭИ РАН - АЦ при Правительстве РФ. 400 с.