Перспективы нефтегазоносности рифей-вендских отложений Бедряжской площади и сопредельных районов Калтасинского авлакогена

Автор: Проворов В.М., Неганов В.М., Передреева Г.Л., Медведева Н.В., Ехлаков Ю.А., Соснин Н.Е., Мягкова Л.В., Фрик М.Г., Серкин М.Ф.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Нефтегазовая геология

Статья в выпуске: 4, 2007 года.

Бесплатный доступ

Анализ материалов глубокого бурения и сейсморазведки в районе Бедряжской площади и сопредельных районов Калтасинского авлакогена подтверждает перспективность осадочных комплексов рифея и венда на поиски залежей нефти различного типа. Наибольший интерес представляет калтасинская свита рифея и кыквинская свита венда.

Короткий адрес: https://sciup.org/147200691

IDR: 147200691

Текст научной статьи Перспективы нефтегазоносности рифей-вендских отложений Бедряжской площади и сопредельных районов Калтасинского авлакогена

Анализ материалов глубокого бурения и сейсморазведки в районе Бедряжской площади и сопредельных районов Калтасинского авлакогена подтверждает перспективность осадочных комплексов рифея и венда на поиски залежей нефти различного типа. Наибольший интерес представляет калтасинская свита рифея и кыквинская свита венда.

Нефтеперспективность рифей-венд-ских отложений в пределах Калтасинского авлакогена на востоке Русской плиты в настоящее время признается всеми исследователями. В них содержится значительное количество рассеянного органического вещества (РОВ). Мощные древние толщи (более 12 км), претерпевшие в процессе своего сложного и длительного геологического развития воздействие механических, геохимических, термических и других факторов, имеют благоприятные условия для сохранения залежей нефти и газа [4, 5].

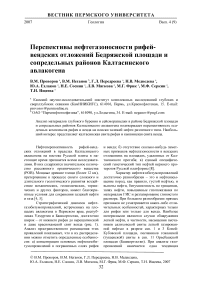

Стратиграфический диапазон нефте-газобитумопроявлений, встреченных на площадях авлакогена в Пермском крае, республиках Удмуртия и Башкортостан, достаточно широк – от нижнего рифея до верещагинской и даже краснокамской свит венда (рис. 1). Анализ пространственного размещения этих проявлений показывает, что в их распределении можно отметить определенные особенности: а) концентрация основных нефтегазоби-тумопроявлений в пограничных слоях рифея

и венда; б) отсутствие сколько-нибудь заметных признаков нефтегазоносности в вендских отложениях на площадях, удаленных от Кал-тасинского прогиба; в) единый специфический генетический тип нефтей верхнего протерозоя Русской платформы [8].

Характер нефтегазобитумопроявлений достаточно разнообразен – это и нефтенасы-щение пород, как правило, густой нефтью, и выпоты нефти, битуминозность по трещинам, запах нефти, повышенные газопоказания по материалам ГИС и разгазирование глинистого раствора. При большом разнообразии прямых признаков не усматривается каких-либо отличительных особенностей, характерных только для рифея или только для венда. Наиболее интересными являются случаи обнаружения легкой нефти, в частности, насыщения песчаников салиховской свиты легкой газированной нефтью в разрезе скв. 1 и 3 Копей-Кубовской площади, песчаников гожанской (тукаевской) свиты в скв. 11 Орьебашской площади (Башкортостан). При анализе газопроявлений намечается одна тенденция

– независимо от возраста вмещающих пород в северной части Калтасинского прогиба состав растворенных газов исключительно углеводородный, в южной половине и на западе преобладают азотные и метаново-азотные газы.

Отсутствие различий между рифей-скими и вендскими нефте- и газопроявлениями с геологических позиций свидетельствует о том, что основной источник нефтегазообра-зования должен находиться в рифее. Анализ имеющейся геолого-геохимической информации, проведенный различными специалистами в разные годы, показывает, что основным источником УВ в осадочных толщах протерозоя востока Русской плиты явились нефтегазоматеринские породы (НГМП) калтасинской свиты нижнего рифея. Именно эта свита представляет собой объект детального исследования для определения времени, условий и масштабов возможного нефтегазообразова-ния. Более 80% эмигрированных и аккумулированных УВ приходится на нижнерифейские НГМП.

Ниже приводятся данные о литологии и перспективах нефтегазоносности рифейско-го и вендского комплексов Бедряжской площади и сопредельных районов Калтасинского авлакогена.

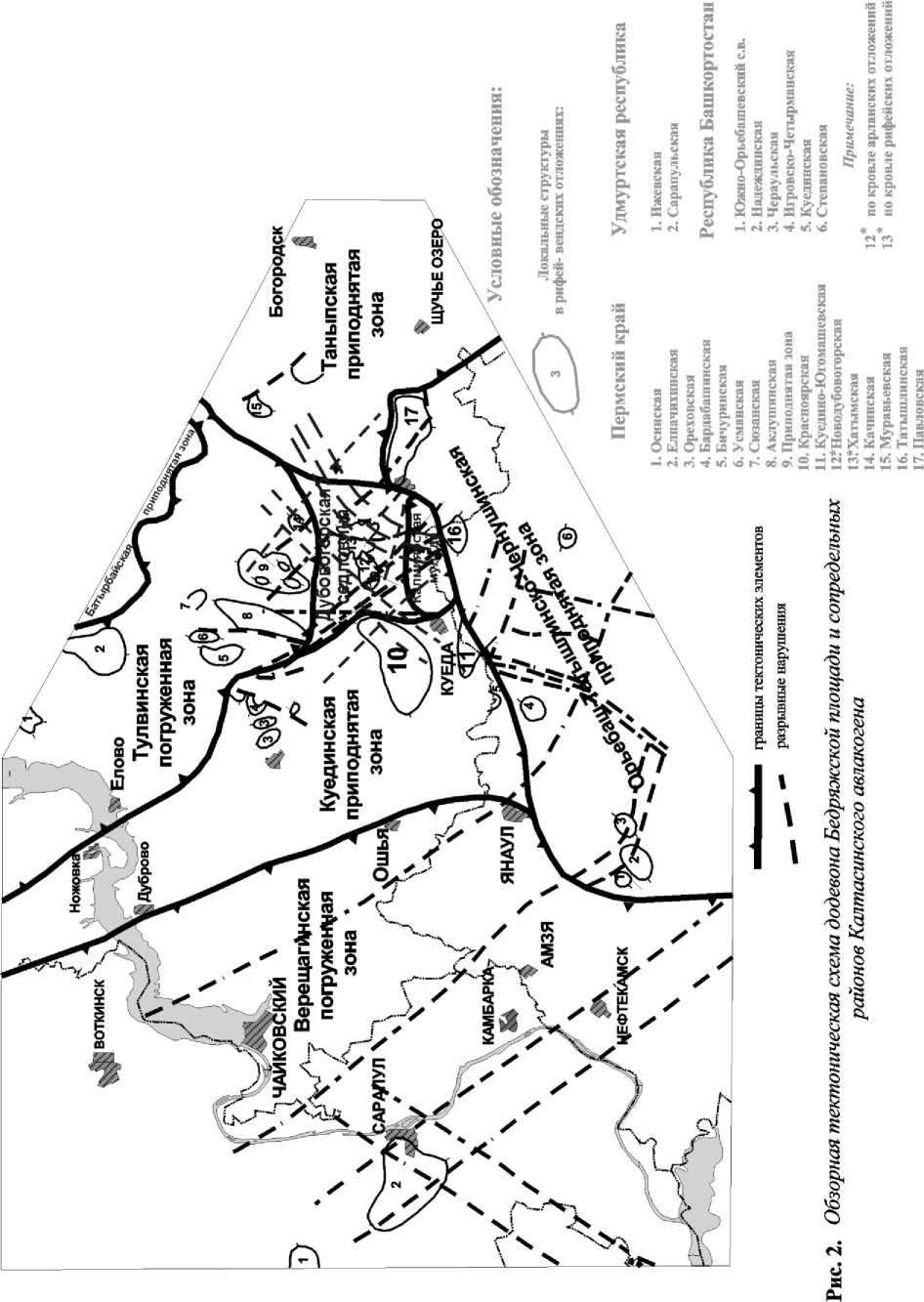

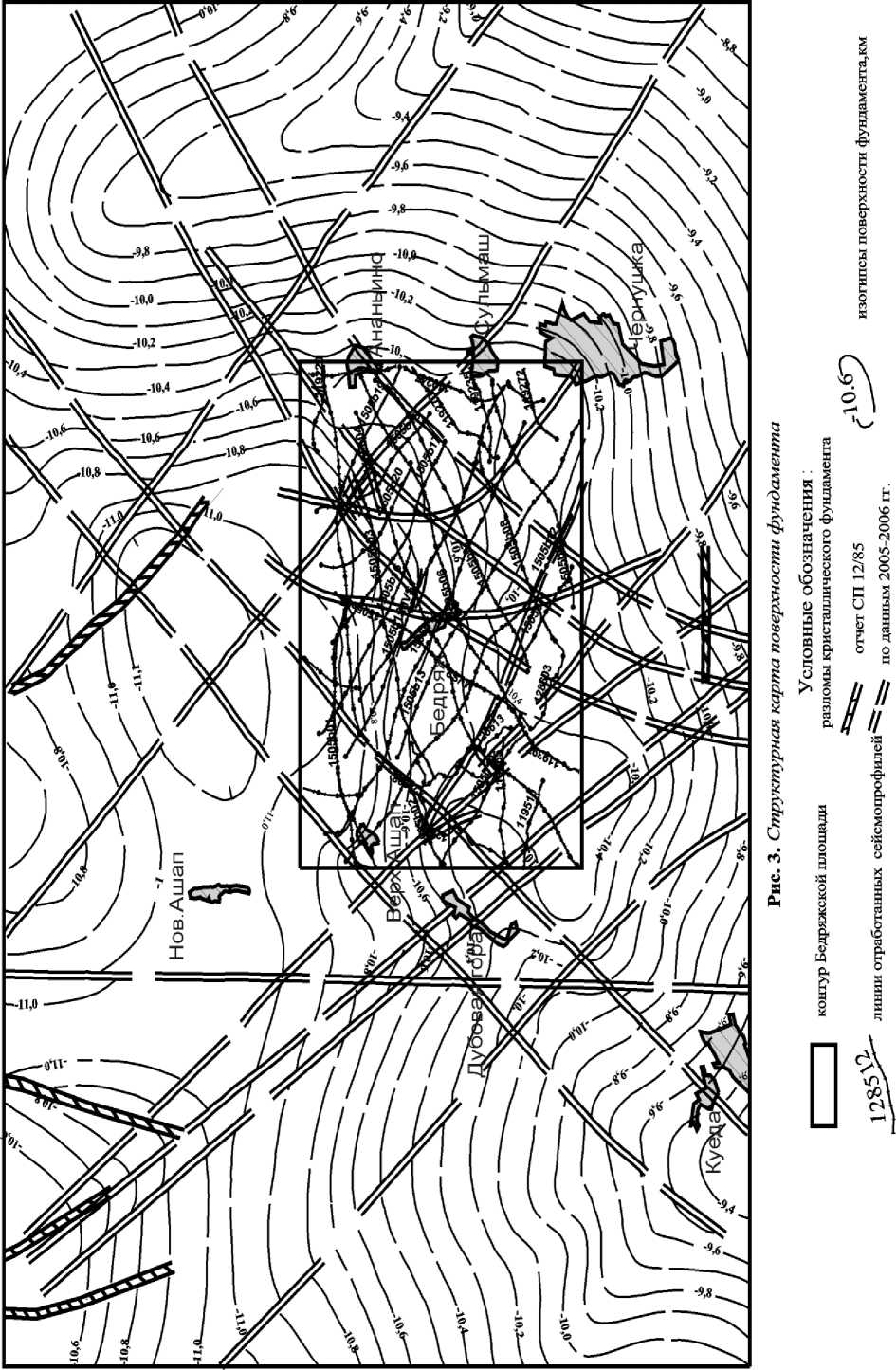

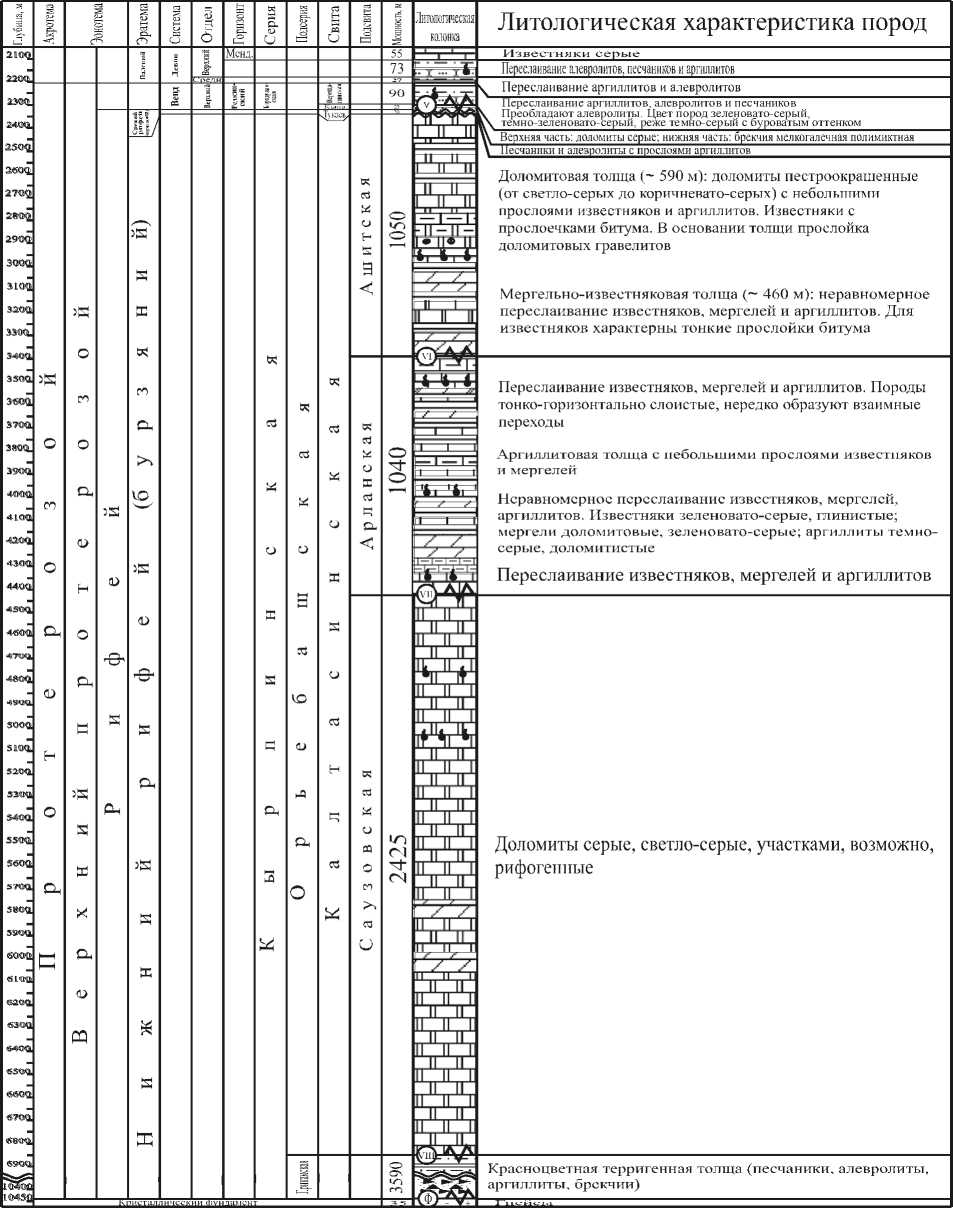

Рифейский комплекс на рассматриваемой территории Калтасинского авлакогена (рис. 2) представлен нижним рифеем в составе прикамской и орьебашской подсерий и ту-каевской (гожанской) свитой среднего рифея. Подошва рифея залегает на блоковом кристаллическом фундаменте на глубинах 9.4 – 11.1 км (рис. 3).Верхнерифейские отложения отсутствуют (рис. 4). Прикамская подсерия вскрыта незначительным количеством скважин. Наиболее полно ее разрез вскрыт Сарапульской параметрической скв. 1 (Удмуртия). Степень битуминозности пород этих отложений весьма низкая даже в породах, обогащенных органическим углеродом. Вероятно, это связано с проявлением жестких стадий катагенеза, когда уже основной нефтяной потенциал пород исчерпан. И все же незначительные и интенсивные нефтепроявления в терригенных отложениях прикамской подсерии отмечены на Гаринской, Сивинской, Соколовской (Ларионовской) площадях Пермского края, газопроявления – в скв. 1 (Сарапульская, Удмуртия).

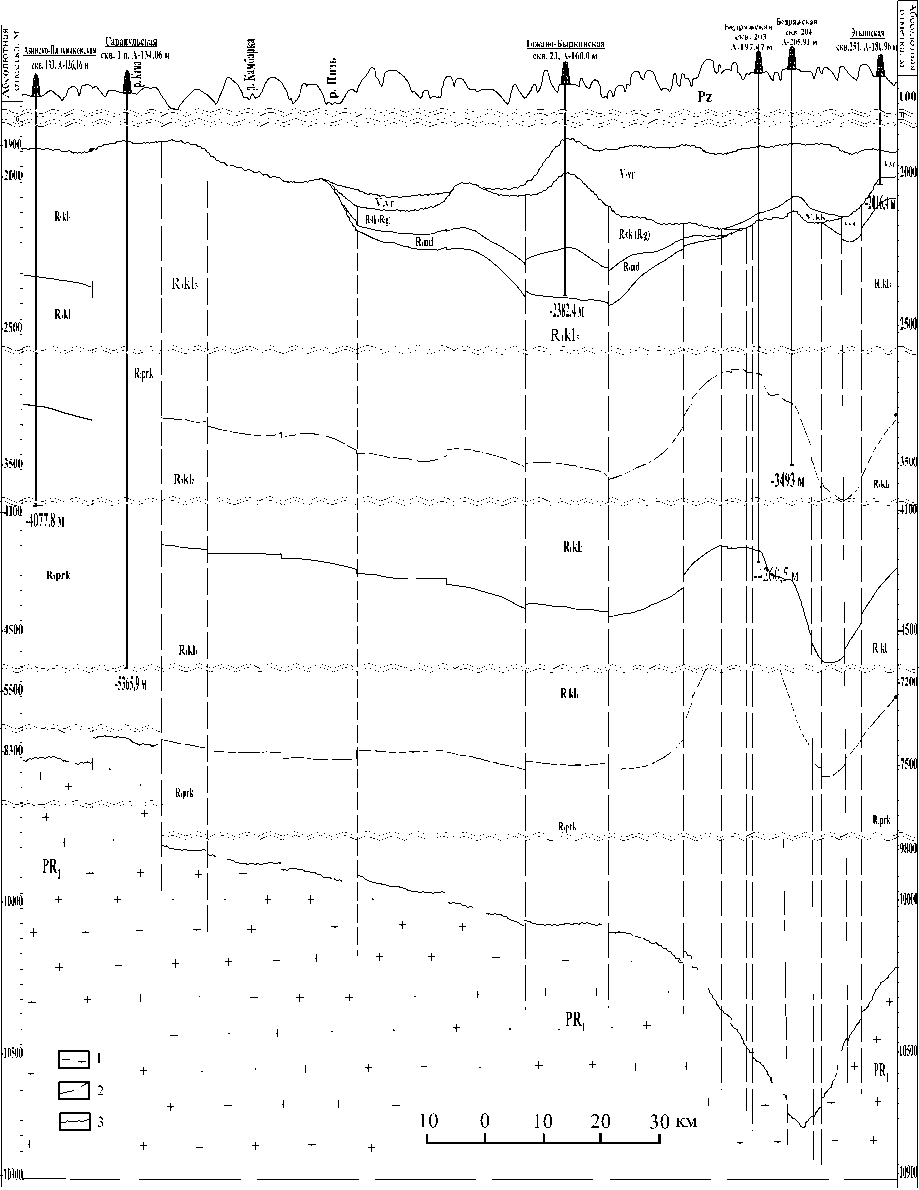

Орьебашская подсерия объединяет калтасинскую и надеждинскую свиты. В составе калтасинской свиты выделяются нижняя саузовская и верхняя ашитская подсвиты, сложенные преимущественно карбонатными породами, разделяет их арланская подсвита, представленная терригенно-карбонатными отложениями. Полный разрез калтасинской свиты вскрыт скв. 7000 – Арланская (Башкортостан), где ее мощность равна 1585 м. В Пермском крае саузовская подсвита вскрыта в скв. 14 – Очерская и в скв. 203 – Бедряжская, вскрытая мощность равна соответственно 354 и 32 м. Полный разрез арланской подсвиты на Бедряжской площади вскрыт скв. 203, где мощность ее 1036 м, скв. 204 пройдено всего 200 м по породам этой свиты (рис. 5). Наиболее полные разрезы ашитской подсвиты встречены в Бедряжских скв. 203, 204 и за пределами площади – в Ножовской скв. 92. Остальными скважинами в Пермском крае подсвита вскрыта на глубину от первых десятков метров до 437 м в Тюндюкской скв. 60.

Надеждинская свита вскрыта очень малым количеством скважин в Пермском крае и северной части Республики Башкортостан и представлена терригенно-карбонатными породами. Мощность ее изменяется от 0 до 460 м.

Мощность арланской подсвиты в пределах Бедряжской площади составляет чуть более 1000 м, ашитской подсвиты изменяется от 1000 до 1400 м. За пределами площади в Пермском крае мощности уменьшаются в юго-восточном и юго-западном направлениях, на север и северо-запад, напротив, происходит их увеличение. В сопредельной с Пермским краем Удмуртской Республике мощности изменяются от 0 до 800 м, причем отложения арланской и ашитской подсвит на некоторых площадях участками вообще отсутствуют. Отсутствие этих отложений отмечается и на Саузбашской площади Республики Башкортостан.

Глубины залегания в пределах Бед-ряжской площади, на которой проведены глубинные сейсмические исследования додевона, варьируют от 4500 до 4600 м по арланской подсвите и от 3400 до 3700 м по ашитской. В региональном плане, в пределах Пермского края, глубины залегания арланской подсвиты изменяются от 4600 до 4400 м. В соседних республиках Удмуртия и Башкортостан глу-

Рис. 4. Субширотный геологический профиль через Бедряжскую площадь и сопредельные районы

Условные обозначения: 1 кристаллический фундамент; 2 разломы фундамента и осадочного чехла;

3 литолого-стратиграфические границы с перерывами в осадконакоплении.

Стратиграфические обозначения: Pz ~ палеозой; V:Vr - верещагинская свита;

Ritk(R:«) — тукаевская свита (гожанская свита); Rind ~ надеждинская свита;

Rikl> - нижнекалтасинская (саузовская) подсвита; R.kb - среднекалтасинская (арланская) подсвита;

Rikli - верхнекалтасинская (ашитская) подсвита; Riprk — прикамская подсерия; PR, — нижний протерозой

Рис. 5. Сводный геологический разрез района Бедряжской площади

—известняк

— доломит

— брекчия

— гнейсы

— аргиллит

— песчаник [Т^ — алевролит

— глинистый известняк

—доломитистые гравелиты q^ —отражающие сейсмические горизонты (ОГ):

— доломитистый мергель

— глинистый доломит

— ожидаемые нефтепроявления

V — подошва вендского комплекса (кровля рифея)

VI — кровля арланской подсеиты

VII— кровля саузовской подсвиты

VIII — кровля прикамской подсерии

Ф — кровля кристаллического фундамента

бина залегания арланской подсвиты менее 2500 м, ашитской – менее 2000 м.

Литологический состав арланской подсвиты в пределах Бедряжской площади представлен в скв. 203. Из пород преобладают известняки (62%), переслаивающиеся аргиллитами (19%). В нижней части разреза отмечается переслаивание доломитов (15.1%) с аргиллитами. В юго-западном и западном направлениях от площади литологический состав пород представлен большей частью алевролитами – от 43% в скв. 82 – Орьебашская (Башкортостан) до 64% в скв. 133 – Азинско-Пальниковская (Удмуртия). В составе ашит-ской подсвиты скв. 203 и 204 Бедряжской площади преобладают доломиты (53 и 57% соответственно) и известняки (32 и 38%), прослои аргиллитов составляют 13% в скв.203 и 4% – в скв. 204. Количество карбонатов в разрезе увеличивается за пределами площади: на севере, в скв. 92 – Ножовская, доломиты составляют 63%, известняки – 37%; на юго-западе, в скв.82 – Орьебашская и скв. 7000 – Арланская (Башкортостан), разрез сложен в основном доломитами – 95 и 82%, соответственно. Породы подсвит иногда прорваны дайками основного состава (скв. 82, 7000), по-видимому, это связано с наличием близко находящихся разломов.

Наибольший интерес в пределах Бед-ряжской площади и прилегающих районов авлакогена представляет калтасинская свита, которая является основной нефтегазогенерирующей толщей и отличается повышенным содержанием органического углерода. Нефте-газопроявления различной интенсивности отмечены во всех подсвитах свиты (рис.4). Кровля свиты в разных зонах залегает на глубинах от 1.8 до 8.5 км, а подошва – от 2 до 10 км и более. Подошва свиты практически повсеместно вышла из главной зоны нефтеобра-зования (ГЗН) и находится в главной зоне газообразования (ГЗГ). Границы проявления ГЗН скользящие, что объясняется различной историей погружения в разных районах. На глубинное скольжение границ ГЗН оказывали также влияние особенности литофациального состава толщ и другие локальные факторы. В зависимости от палеотектонического и палео-термического режимов начало развития процессов нефтеобразования (вступление в главную фазу нефтеобразования – ГФН) находилось в палеотемпературном интервале 70 – 110°С на палеоглубинах от 1.0 до 2.0 км, со- ответственно завершение этих процессов (выход нефтематеринской свиты из ГФН, вступление в ГФГ) отвечало палеотемпературному интервалу 110 – 130°С или палеоглубинам от 2.0 до 4.0 км и более [7]. Таким образом, довольно жесткий палеотермический режим на раннем этапе развития платформы, высокие скорости осадконакопления, превосходные нефтематеринские качества захороняемого ОВ обусловили довольно раннее, уже в середине раннего рифея, начало процессов нефте-образования в калтасинской свите. В качестве НГМП рассматриваются известняки, мергели, аргиллиты и глинистые доломиты, содержание которых в разрезе колеблется от 15 до 60% общей мощности свиты (по Бедряжским скв. 203 и 204). Анализ строения рифейских толщ свидетельствует о том, что на протяжении докембрийской истории неоднократно возникали условия, благоприятные для образования пород-коллекторов, однако процесс их формирования значительно сложнее, обусловлен многими факторами, действующими нередко в противоположных направлениях (уплотнение и разуплотнение пород, выщелачивание, растворение и заполнение пор и каверн вторичными минералами и др.) и ухудшающими или улучшающими коллекторские свойства.

Изучение емкостно-фильтрационных свойств песчаных пород рифея и венда Калта-синского авлакогена выявило наличие коллекторов двух генетических видов [9]: первого (остаточного, первичного), свойства которого сформировались на стадии диагенеза, и второго (эпигенетического, вторичного), возникшего под влиянием регрессивных процессов разуплотнения. Коллекторы первого вида имеют ограниченное развитие, частично сохранились в породах, не погружавшихся на глубину более 3 км. Ниже этой глубины статическое давление вышележащих толщ привело к уплотнению пород, вследствие чего снизилась проницаемость. Коллекторы второго генетического вида имеют локальный характер развития, установлены на всех (до 5.5 км) глубинах и всех стратиграфических уровнях. Сформировались они под влиянием геохимических (воздействие на породы реакционных гидротермальных растворов) и геоди-намических (формирование трещиноватости) факторов. Природа последнего в рифее связана с многостадийным рифтогенезом. Улучшение фильтрационных свойств уплотненных песчаников за счет появления микротрещин происходит в результате щелочного (калиевого) метасоматоза. Значения пористости песчаников по керну колеблются от 1.5 до 20.6%, проницаемость – от 1 до 939 фм2. Доказательством наличия в песчаниках пород-коллекторов является получение при испытаниях минерализованной воды дебитом до 500 м3/сут в скв. 20005 – Карачевская на северо-востоке Татарстана.

Значительно сложнее происходит выделение пород-коллекторов и зон с улучшенной коллекторской характеристикой в карбонатных (доломитовых) толщах, имеющих мощность до 1.5 км. Однако и в них методом ГИС и бурением выявлены отдельные проницаемые пласты. Основным фактором, сформировавшим эпигенетические (вторичные) коллекторы в карбонатных породах рифея, является трещинообразование. Рифтогенез создавал условия неоднократного растяжения и сжатия пород с образованием трещиноватости. Изучение пород в шлифах показывает, что в доломитах нередко встречаются открытые и закрытые трещинки, вторичные пустоты выщелачивания, развитые по трещинам (скв. 203, 204 Бедряжские). На стенках их нередко наблюдается твердый битум (скв. 20 – Ижевская, скв. 41 – Черновская и др.). Кроме того, среди пелитоморфных и микрозерни-стых разностей развиты обломочные и органогенные доломиты, известковистые доломиты, реже известняки, которые могут содержать как первичные, так и вторичные поровые, порово-кавернозные и кавернотрещинные коллекторы, из последних в Восточной Сибири получены высокие дебиты нефти [7]. Имеющиеся единичные определения пористости доломитов составляют от 0.2 до 3.1%, проницаемость может быть самой разной (от 1 до 100 фм 2 ). Опробования на приток также единичны и в основном безрезультатны, только в скв.1067 – Шарканская из одного интервала (2580–2607 м) получен приток соленого раствора плотностью 1.18 г/см 3 (расчетный дебит 4.9 м 3 /сут). Плотные аргиллитовые или глинисто-карбонатные пачки в отложениях рифея являются достаточно надежными флюидоупорами, чему в целом не противоречат результаты рентгеноструктурных исследований их минерального состава.

По данным исследований катагенети-ческой зональности рифейские отложения могут содержать относительно легкие нефти с невысоким содержанием смолистых и асфальтеновых компонентов (что обнаружено во многих нефтепроявлениях) и даже нефте-газоконденсаты. Единственная нефтяная залежь нефти (Ольховская) открыта в Оренбургской области в отложениях леонидовской свиты верхнего рифея. Залежь приурочена к Ольховскому микрограбену, очевидно, связанному с Урало-Оренбургским прогибом, который открывается в южную зону Калта-синского авлакогена. На востоке Республики Башкортостан в скв. 20012 и скв. 16 Бавлин-ской площади при бурении в пределах антиклинальных объектов был поднят нефтенасыщенный керн из верхнерифейских отложений [6].

На Бедряжской площади в скв. 203 пластоиспытателем в процессе бурения были опробованы рифейские отложения (ашитская подсвита) в очень широком интервале. За 130 мин стояния на притоке нефти не получено, вероятно, необходимо было испытывать более узкий интервал. Комплексный геохимический и петрофизический анализ пород и флюидов скв. 203 и 204 позволил установить, что отложения арланской подсвиты характеризуются нефтегазоматеринскими свойствами, в ней выше содержание РОВ, повышены концентрации битумоидов. В петрографических шлифах наблюдаются редкие пятна сапропелевого РОВ и насыщение битумоидом. Биту-моиды в основном характеризуются легким маслянисто-смолистым и смолисто-маслянистым составом. В ашитской подсвите по результатам группового анализа хлороформенного битумоида в скв. 203 из интервала 3256.7 – 3263.2 м содержание асфальтенов составляет только 2.45%, бензольных и спирто-бензольных смол – соответственно 11.37 и 20.85%, тогда как легких парафино-нафтеновых и ароматических УВ – 58.08%. Вероятно, в данном случае имело место проявление относительно легкой нефти. Залегающая выше доломитовая толща ашитской подсвиты характеризуется низким содержанием РОВ и битумоидов. Пиролитические параметры свидетельствуют о крайне низком содержании свободных нефтяных УВ. В целом нефтепроизводящие свойства ашитской подсвиты ниже, чем арланской, слабее выражены и процессы аккумуляции УВ.

Исследование сорбированных газов пород рифейских отложений позволило отметить устойчивую тенденцию повышения роли углеводородных газов пород калтасинской свиты с увеличением глубин их погружения. Судя по уровню углеводородонасыщенности пород, особенно тяжелыми углеводородами, перспективы района скв. 204 Бедряжской площади предпочтительнее, чем скв. 203.

В пользу перспектив нефтегазоносности свидетельствуют и гидрогеологические условия недр. Рифейские отложения в районе Бедряжской площади находятся в наиболее закрытых гидрогеологических условиях, благоприятных для сохранения углеводородных залежей. От г. Ижевска и далее на восток (захватывая Бедряжскую площадь) воды характеризуются высокой степенью метаморфизации, значительно обогащены бромом, йодом, кальцием и магнием. По химическому составу рассолы древних толщ практически не отличаются от вод терригенного девона. Газы, растворенные в воде рифейских и, выше, вендских отложений метано-азотные и азот-но-метановые. Газонасыщенность вод также возрастает в восточном направлении от Татарского свода. Содержание же метана увеличивается, наоборот, по направлению к сводам; одновременно в составе газов появляется довольно значительное количество этана и более тяжелых углеводородов.

Тукаевская (гожанская) свита среднего рифея в Пермском крае имеет ограниченное распространение и развита в виде изолированных останцев в Орьебаш-Чернушинской тектонической зоне. Единственный полный разрез свиты вскрыт скв. 23 – Гожанская. В пределах Бедряжской площади эти отложения отсутствуют. Свита сложена песчаниками и алевролитами с прослоями аргиллитов. Накопление песчаных толщ на большей части территории их развития происходило в благоприятных для формирования коллекторов условиях прибрежного и морского мелководья с активным гидродинамическим режимом. Лучшими коллекторскими свойствами обладают хорошо отсортированные песчаноалевритовые породы с пленочным гидрослю-дисто-хлоритовым глинистым цементом. Эффективная пористость отдельных прослоев песчаников составляет 15–20%, проницаемость 78–100 фм2, иногда достигает 585 фм2 [5]. Получаемые при испытании притоки пластовых вод характеризуются хорошим дебитом – от нескольких до 260 кубических метров в сутки. Песчаные коллекторы залегают в виде пластов мощностью 30-80 м, разделен- ных плотными аргиллито-алевролитовыми породами. Обильные и незначительные неф-тепроявления в тукаевской свите отмечались на Куединской, Аряжской, Таныпской, Асюльской, Батырбайской, Тартинской площадях Пермского края, на Орьебашской и Калтасинской площадях Башкортостана. Газопроявления встречены в скв. 20 – Игровская (Башкортостан).

Региональной покрышкой для тукаев-ских (гожанских) отложений могут служить седяшская и ольховская свиты, сложенные аргиллитами, глинистыми алевролитами с прослоями мергелей и глинистых доломитов.

В заключение всего вышесказанного о рифейском комплексе отметим, что в рифей-ских отложениях залежи нефти и газа следует предполагать в крупных поднятиях (выступах) тектонического типа, вероятнее всего связанных с разломами кристаллического фундамента, и аномальных зонах различного генезиса (разуплотнение пород, каверноз-ность, древние коры выветривания на границах стратиграфических несогласий, возможные биогермные тела в карбонатных толщах). Самостоятельное значение могут приобрести тектонически экранированные ловушки, развитые вдоль зон разломов.

Вендский комплекс в пределах рассматриваемой территории представлен лишь верхневендскими отложениями бородулин-ской серии в составе кыквинской и верещагинской свит, которые имеют не повсеместное развитие. На Бедряжской площади скв. 203 и 204 вскрыты обе свиты. Отложения свит на площадях, где они пройдены, представлены песчаными и алевролитовыми породами с прослоями аргиллитов. Мощность кыквин-ской свиты колеблется от 0 до 95 м, в Бедряж-ских скважинах – 44–47 м. Мощность верещагинской свиты изменяется от 0 до 265 м, в Бедряжских скважинах – 165–180 м.

В пределах самой Бедряжской площади мощность вендских отложений варьирует от 150 до 200 м. За пределами изучаемой площади увеличение значений мощностей происходит в северном направлении (до 450 м), в этом же направлении увеличивается и глубина залегания вендских отложений с 2200 до 2400 м. К западу от Бедряжской площади мощности отложений уменьшаются от 100 до 50 м и меньше. На Кустовской, Савинской площадях в Пермском крае, в восточной части республики Удмуртия, на северо-западе Баш- кортостана вендские отложения иногда отсутствуют.

По литологическому составу в скв. 203, 204 (Бедряжских), скв.23 (Гожано-Быркинская) алевролиты составляют от 42.5 до 48%, песчаники – 12 – 27.4%. В северном (скв.92 – Ножовская, скв.60 – Тюндюкская) и в восточном (скв.2 – Ишимовская, скв.251 – Этышская) направлениях мощность алевролитовых прослоев увеличивается до 86%. В южном (скв. 35 – Павловская) и юго-западном (скв. 82 – Орьебашская) направлениях песчаные и алевролитовые разности имеют почти одинаковое соотношение: песчаников 50%, алевролитов 35% (скв.35), песчаников 42%, алевролитов 32% (скв.82). Песчаноалевролитовые породы переслаиваются аргиллитами.

Нефте- и газопроявления, а также залежи нефти в отложениях венда приурочены в основном к песчаным пластам с хорошими и удовлетворительными коллекторскими свойствами. Для венда, как и для рифейского комплекса, характерно наличие коллекторов двух генетических видов: остаточного (первичного) и эпигенетического (вторичного). Последний вид коллекторов, сформировавшихся под влиянием геохимических и геодинамических факторов, встречается чаще. Верхний предел проницаемости для остаточного вида песчаных коллекторов венда составляет 20 фм 2 . Емкостно-фильтрационные свойства песчаных коллекторов эпигенетического вида укладываются в пределах: общая пористость 11.1–17.5%, проницаемость 74–187 фм 2 . Наилучшими коллекторскими свойствами обладают песчаники базальной кыквинской свиты, которые входят в главную зону нефтеобразо-вания. Преобладает поровый, поровотрещинный и трещинный тип коллектора [9].

На основании детального изучения и анализа вендского комплекса многими исследователями в нем выделено шесть проницаемых пластов [1, 2, 3, 11]. Пласты VVI и VV выделены в базальной и средней частях кыквин-ской свиты, пласт VIV Е.М.Аксеновым был выделен в кровле свиты, другими авторами этот пласт приурочен к основанию верещагинской свиты. Пласты VIII, VII и VI выделены в велвинско-краснокамских отложениях. Выдержанность и выраженность пластов по площади неодинакова. На рассматриваемой территории Сарапульско-Красноуфимской седловины в вендских отложениях развиты три нижних пласта.

Пласт V VI , являясь базальным пластом верхнего венда, прослеживается на всей территории развития кыквинской свиты. В значительной степени породы этого пласта нивелировали неровности предверхневендского рельефа, что сказалось на изменчивости мощности и состава пласта, сложенного неотсортированными или плохо отсортированными полимиктовыми песчаниками, гравелитами, реже конгломератами. Цемент гидрослюди-сто-хлоритовый, реже кварцевый. Мощность пласта изменяется от 5 до 40 м с преобладанием 10–15 м. Породами-коллекторами могут быть и песчаники с глинистым цементом. Эффективная пористость песчаников составляет 10–12%, проницаемость изменяется от 16 до 170 фм 2 .

Пласт V V приурочен так же, как и пласт V VI , к кыквинской свите и отделен от последнего алевролито-аргиллитовой перемычкой разной мощности: от полного ее отсутствия в районе Сивы, где пласты сливаются, до 70 м в районе Северокамска. Пласт V V широко распространен и хорошо выражен в Верхнекамской впадине и Сарапульско-Красноуфимской седловине. Пласт сложен в основном мелкозернистыми песчаниками и крупнозернистыми алевролитами с хлоритовым и гидрослюдистым пленочным и поровым цементом, которые и могут быть коллекторами. Открытая пористость пород колеблется от 0.2 до 17.3%, проницаемость – от 1 до 200 фм 2 .

Пласт VIV выделен в основании верещагинской (старопетровской) свиты, представленной мощной алевролито-аргиллитовой толщей. Сам пласт, сложенный мелкозернистыми песчаниками и алевролитами с прослоями аргиллитов, не выдержан по площади, нередко целиком замещен глинистыми алевролитами и аргиллитами. Наиболее выражен в Верхнекамской впадине, на остальной территории развития венда из-за резкой фациальной изменчивости выделяется условно. От нижележащего пласта VV отделяется пачкой переслаивания алевролитов и аргиллитов. Породами-коллекторами могут быть песчаники и крупнозернистые алевролиты с глинистым цементом. Коллекторские свойства изучены плохо, по имеющимся определениям открытая пористость пород, слагающих пласт, из- меняется от 6.4 до 19.7%, проницаемость – от 1 до 1230 фм2.

Выше пласта V IV развита мощная региональная покрышка, представленная преимущественно аргиллитами, реже глинистыми алевролитами и алевролитами с прослоями различных туфов, улучшающих экранирующие свойства толщи.

К настоящему времени в вендском комплексе открыто пять залежей нефти в пределах Верхнекамской впадины (ВКВ): Сивинская, Ларионовская (Соколовская), Верещагинская – в Пермском крае, которые пока не поставлены на государственный баланс, Шар-канская и Тыловайская – в Удмуртии (рис.1). Залежи приурочены к нижним проницаемым пластам кыквинской свиты, лишь на Шаркан-ском месторождении – к пласту V IV верещагинской свиты. Обильные и незначительные нефтепроявления в кыквинской и верещагинской свитах отмечены на многих площадях Пермского края, республик Удмуртия и Башкортостан, расположенных в Верхнекамской впадине и Сарапульско-Красноуфимской седловине.

Обнаруженные нефти довольно однообразны: плотность 0.95–0.98 г/см3, содержание серы 0.2–1%, асфальтенов 6–9%. Свойства нефтей определяются длительной эволюцией захороненного РОВ при больших давлениях и температуре, обусловленной глубоким погружением нефтематеринской толщи. Вендские нефти ВКВ тяжелые, в них полностью отсутствуют порфирины, что, несомненно, является действием высоких температур и давления, наименее сернистые из всех тяжелых нефтей Прикамья, отношение содержания смол к содержанию асфальтенов значительно меньше, чем для других нефтей. По изотопному составу углерода верхнепротерозойские нефти самые легкие (δС13 = –3.05). Очевидно, такое резкое отличие связано с генетической самостоятельностью вендских нефтей, которые, возможно, прошли стадию гипергенеза, а позднее подверглись катагенетическим преобразованиям [10]. Нефть, полученная из венда Соколовской скв.2 (интервал 2646–2651 м), имеет плотность 0.92 г/см3, содержание асфальтенов – 9%, смолистых веществ – 14%. Наиболее сернистой является вендская нефть Верещагинской площади (интервал 2801–2817 м), имеющая плотность 0.968 г/см3, количество асфальтенов – 6.3%. В то же время есть немало геохимических указаний на то, что в породах венда востока Русской платформы могут быть обнаружены легкие нефти, газоконденсатные и газовые залежи. В Башкортостане на Усть-Айской (старопетровская серия) и Салиховской (салиховская серия) площадях встречены песчаники, насыщенные газированной нефтью. В Удмуртии при испытании кыквинских песчаников в скв. 1 -Киенгопская (2398–2409 м) был получен газ, 86% которого составил метан.

В пользу возможного присутствия в разрезе венда легких нефтей свидетельствуют битуминологические показатели, полученные при детальном изучении пород скв. 203 и 204 Бедряжской площади. Анализ распределения ОВ в вендских отложениях скв. 203 показывает, что содержание РОВ достигает 0.93%. Степень битуминозности пород особенно высока на границе с калтасинскими доломитами. По групповому составу в битумоиде преобладают парафино-нафтеновые (37.5%), среднее содержание ароматических УВ составляет 7%. Среди смол доминируют спирто-бензольные (33%), бензольные составляют 15.4%. Среднее содержание асфальтенов – 6%. Эта характеристика является типичной для пород из тела залежей относительно легких нефтей. Содержание сорбированного метана и других УВ повышено. Породы венда по классификации нефтегазоматеринских пород отнесены к малопродуктивным, лишь в подошве (интервал 2330–2340 м, скв. 203) встречены высокопродуктивные газоматеринские (непроизводящие) и среднепродуктивные нефтепроизводящие породы. В скв.204 вендские породы имеют некоторое сходство с результатами по скв. 203, но в отличие от нее не обнаружены значительные зоны аккумуляции УВ нефтяного ряда.

Таким образом, в результате изучения пород нижней части бородулинской свиты выявлены их очень низкие нефтегазоматеринские и нефтегазопроизводящие свойства, однако повышены аккумуляционные свойства как в отношении нефтяных, так и газовых УВ. Кроме того, подток газов из нижних отложений калтасинской свиты способствует, с одной стороны, вертикальной и латеральной миграции УВ в газовой фазе, а, с другой стороны, при благоприятных геологических факторах, - выносу нефтяных УВ из древних отложений в более молодые – вендские и, возможно, палеозойские – это подтверждает при- сутствие протерозойской нефти в терригенном девоне на Чубойском месторождении.

Гидрогеологические, гидрохимиче ские показатели и палеогидро- геологические условия формирования вендской гидродинамической системы свидетельствуют о закрытости недр, хороших проводящих способностях коллекторов и надежности водоупоров, что в целом весьма благоприятно для формирования и сохранения залежей УВ в вендском комплексе.

Что же касается типов ловушек, то в вендских отложениях, изученных значительно лучше, где уже открыты залежи нефти, преобладающими типами являются антиклинальные пластовые сводовые, а в региональных зонах выклинивания вендских отложений вероятно обнаружение неантиклинальных, прежде всего структурно-седиментационных и структурно-денудационных ловушек (по классификации Г.А. Габриэлянца, 1975). Среди структурно-седиментационных широкое развитие могут получить ловушки, связанные с фациальным замещением на локальных структурах. Это структурно-литологические или даже литологические ловушки (изолированные песчаные линзы на локальных поднятиях), образование которых обусловлено воздействием тектонического и литологического факторов.

Список литературы Перспективы нефтегазоносности рифей-вендских отложений Бедряжской площади и сопредельных районов Калтасинского авлакогена

- Аксенов Е.М. О вендском комплексе на востоке Русской платформы/Е.М. Аксенов//Изв. АН СССР. Сер. геологии, 1967. С.81 -91.

- Алиев М.М. Геология и нефтегазоносность рифейских и вендских отложений Волго-Уральской провинции/М.М. Алиев, С.Г. Морозов, Н.Е. Постникова и др. М.: Недра, 1977. 157 с.

- Балашова М.М. Выделение проницаемых пластов и выявление потенциально-нефтегазо-содержащих зон в вендском комплексе Прикамья/М.М. Балашова, А.П. Ильиных//Геолого-геофизические методы поисков и разведки нефтяных месторождений в Пермском Прикамье: сб. науч. тр./ВНИГНИ. Пермь, 1970. №12. С.108 -117.

- Балашова М.М. О позднекембрийском нефтегазообразовании на севере Урало-Поволжья/М.М. Балашова, А.З. Коблова, В.М. Проворов//Геология нефти и газа. 1982. №9. С.40 -43.

- Балашова М.М. Особенности геологического строения и перспективы нефтегазоносности рифейских и вендских отложений востока Русской платформы/М.М Балашова., С.Г. Морозов//Тр. ВНИГНИ. Пермь, 1973. вып.123. С.141 -150.

- Баранов В.В. Оценка перспективности рифейско-вендских отложений восточного впадинного обрамления Татарского свода/В.В. Баранов, Н.С. Гатиятуллин, Е.Д. Войтович и др.//Георесурсы/Казан. ун-т. Казань, 2004. №1 (15). С.32 -34.

- Белоконь Т.В. Перспективность рифейских и вендских отложений восточных районов Русской платформы/Т.В Белоконь., М.М Балашова и др.//Геология, методы поисков, разведки и оценки месторождений топливно-энергетического сырья: обзор АОЗТ «Геоинформмарк». М., 1996. 38 с.

- Белоконь Т.В. Строение и нефтегазоносность рифейско-вендских отложений востока Русской платформы/Т.В. Белоконь, В.И. Горбачев, М.М. Балашова; КамНИИКИГС. Пермь, 2001. 108 с.

- Иванова Т.В. Геохимические и геодинамические факторы формирования коллекторов в рифейско-вендских отложениях Камско-Бельской грабеновой впадины/Т.В. Иванова, Е.В. Лозин и др.//Георесурсы. Уфа: ООО «Геопроект», 2005. №1(16). С.34-36.

- Коблова А.З. Нефти додевонских отложений. Нефти, газы и битумоиды Пермского Прикамья и сопредельных районов: каталог физико-химических свойств/А.З. Коблова. Пермь, 1977. С.22 -24.

- Лагутенкова Н.С. Верхнедокембрийские отложения Волго-Уральской области и перспективы их нефтегазоносности/Н.С. Лагутенкова, И.К. Чепикова. М.:Наука, 1982. 111 с.