Перспективы освоения Сейдинского месторождения каменных углей Печерского бассейна в Республике Коми

Автор: Скрыльников И.В.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Природопользование

Статья в выпуске: 6 (61) т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140221725

IDR: 140221725

Текст статьи Перспективы освоения Сейдинского месторождения каменных углей Печерского бассейна в Республике Коми

Дефицит угля в европейской части России, где сосредоточено более 60% его потребителей, составляет более 100 млн т в год, и покрывается, в основном поставками из Кузнецкого, Экиба-стузского и Карагандинского бассейнов [1]. Эту проблему можно решить за счет разработки месторождений Печорского бассейна, второго в стране (после Кузнецкого) по запасам углей. Повышение уровня добычи энергетических углей в регионе напрямую связано с развитием энергетики и транспорта. Потребность в печорских углях электростанций Урала составляет 33 млн. тонн условного топлива в год.

В настоящее время произведены разведка и раскройка на шахтные поля большинства месторождений Печорского бассейна. Однако промышленного освоения месторождений не производится за исключением подземной угледобычи Воркутинского и Интинского районов. Причиной является низкая инвестиционная привлекательность строительства шахт.

Открытый способ угледобычи в Заполярье до сих пор не рассматривался как экономически целесообразный в связи со сложными горногеологическими и природно-климатическими условиями. Вместе с тем, кондиционные запасы угля в пластах мощностью 1,5–3,5 м на глубине до 100 м составляют порядка 3,3 млрд т [2]. Кроме того, имеются явные преимущества строительства угольных разрезов в сравнении со строительством шахт.

При открытом способе добычи обеспечивается значительное повышение уровня безопасности ведения горных работ. При этом может быть достигнуто снижение инвестиционных вложений на 30–40%, сокращение срока ввода предприятия в эксплуатацию с пяти до полутора лет, а также снижение уровня эксплуатационных потерь с 27 до 5%. При доработке разреза после 15 лет эксплуатации по флангам остается выработанное пространство, обеспечивающее отработку оставшихся запасов угля подземным способом с использованием созданной инфраструктуры [3]. Это предопределяет инвестиционную привлекательность проектов с открытой угледобычей.

В последнее десятилетие накоплен опыт проектирования и строительства разрезов, отрабатывающих участки месторождений Печорского бассейна со сложными горногеологическими и природно-климатическими условиями Заполярья.

Первый в Печорском бассейне опыт в условиях Заполярья (2001–2002 гг.) открытой разработки угольного пласта n11 на Юньягинском ме- сторождении оказался удачным [4]. Предусматривалась добыча угля из одиночных пластов с отработкой целиков угля открытым способом на закрывшейся шахте «Юнь-Яга».

Основные проектные решения по строительству разреза заключались:

-

- в выборе транспортной системы разработки с продольно-поперечным фронтом развития горных работ и внутренним отвалообразованием;

-

- в конструкции карьерной выемки, формируемой системой внутренних съездов, расположенных на висячем борту разреза;

-

- в способе отработки маломощных пластов наклонного залегания (экскаваторный, с применением бульдозеров рыхлителей);

-

- в выборе системы осушения (стационарный водоотлив с устройством водоотводного котлована).

С учетом этого опыта представляется целесообразным использовать аналогичные методы добычи и на Сейдинском угольном месторождении.

В структурном отношении данное месторождение расположено на северо-восточном борту Усинско-Сейдинской угленосной площади, являющейся частью Косью-Роговской впадины и представляющей собой субмеридионально вытянутую моноклиналь.

По результатам выполненных поисковооценочных работ [5] на поле шахты № 5 «Южно-сейдинская» получены геологические данные, значительно улучшившие представления о возможности разработки мощных угольных пластов е2, и, частично, е3 открытым способом.

В настоящее время определен контур площади, перспективной для открытой разработки мощных угольных пластов углеразрезом с производственной мощностью до 10 млн. тонн угля в год, сроком службы до 30 лет.

Геологическое строение оцениваемой площади относительно простое. Углы падения пластов невелики и составляют 1-3о. Угольные пласты достаточно мощные, с выдержанными характеристиками по строению пластов качеству угля. Мощность рыхлых и слаболитифицированных покровных отложений на перспективной площади изменяется от 47 до 147 м при среднем значении порядка 94 м. На площади перспективного карьерного поля не выявлено разрывных нарушений. Присутствует пологая складчатость и волнистость, которая, однако, не будет оказывать отрицательного влияния на ведение горных работ.

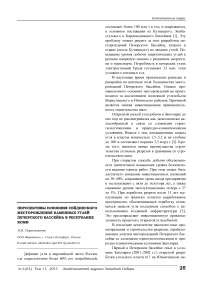

Рис. 1. Обзорная карта Сейдинского месторождения.

По существующей схеме рассматриваемая площадь относится к подгруппе с прерывистым распространением многолетнемёрзлых пород (ММП). Мёрзлый массив составляет 60-70% от площади. Верхняя граница ММП залегает на глубинах от 0,5-3,0 м до 9-17 м. Глубокое залегание мёрзлых пород приурочено к отрицательным формам рельефа: полосы стока, небольшие ручьи, мелкие озёра. Преобладающие глубины нижней границы ММП 30-45 м. Мощность мёрзлых пород от 5-7 м до 88-91 м при средних значениях 30-40 м. Под руслами р. Сэха и ручья Бадья-Шор имеются сквозные талики.

Горно-геологические условия подземной отработки и разработки запасов открытым способом определены как средней сложности, по отдельным характеристикам (сложность геологического строения, газоносность, проявление динамических явлений) - простые. По перечисленным признакам оцениваемая площадь относится к 1-й группе сложности «Классификации запасов ме- сторождений и прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых».

Оценочными работами были охвачены два сближенных (междупластие 35–57 м), мощным (5 и 7 м) пласта e 3 и e 2 . Плотность разведочной сети в целом по площади составляет 2,1 скв/км2, по оцениваемым пластам e 3 и e 2 в границах подсчёта запасов 1,92 и 2,19 скв/км2, соответственно.

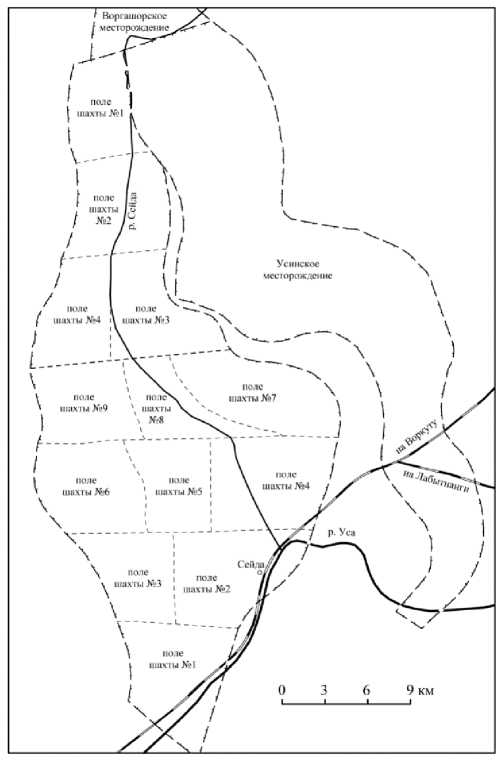

Рис. 2. Карта оценочных параметров вскрышных работ: 1 – устья скважин; 2 – изолинии глубины почвы пласта e2; 3 – изолинии предельного коэффициента вскрыши; 4 – долина и террасовый комплекс речной сети по изогипсе 100 м; 5 – граница карьерного участка; 6 – выход угольного пласта под мезо-кайнозойские отложения и его индекс; 7 – линия разрывного нарушения.

Материалы оценочных работ послужили основанием на первом этапе для проектной организации (НТЦ НИИОГР, г. Челябинск) составить ТЭД о промышленной ценности запасов угля под открытую разработку в центральной части Сей-динского месторождения. В результате горноэкономического анализа выделена площадь, перспективная под открытую разработку только для пласта e 2 .

В геологическом отчёте [6] отмечается, что Сейдинское месторождение уникально как по горно-геологическим условиям, так и по экономическим факторам:

-

– запасы каменного угля исчисляются несколькими млрд. тонн;

-

– горно-геологические условия простые и вполне соответствуют возможности отработки пластов механизированными комплексами последнего поколения с производительностью лавы 3 и более млн. тонн в год;

-

– наличие практической возможности открытой разработки мощных угольных пластов e 3 и e 2 ;

-

– расположение в южной части Воркутинского промышленного района, в 60 км на юго-запад от г. Воркуты. Вдоль его южной границы проходит Северная железная дорога, связывающая Воркуту с Москвой и всеми промышленными центрами России.

-

– присутствие разведанной базы строительных материалов: песчано-гравийная смесь, строительные пески, глины, опоки и др., возможность попутной добычи строительных материалов при вскрышных работах на углеразрезе;

-

– непосредственное примыкание к Усинско-му и Воргашорскому месторождениям коксующихся углей, уже подготовленным для промышленного освоения. Два последних рассматриваются в качестве замены Воркутскому месторождению;

-

– наличие практически неограниченных ресурсов поверхностных и подземных вод.

Сейдинские каменные угли марок ДГ и Д имеют высокие энергетические показатели – они малосернистые (Sd t =1,3%) и высококалорийные (Qri=20-22Мдж/кг). По своим качественным характеристикам местные энергетические угли имеют значительное преимущество перед аналогичными по характеру применения углями, разрабатываемого в настоящее время Интинского каменноугольного месторождения, превосходя их по содержанию углерода и калорийности, а также выгодно отличаются более низким содержанием серы, и конкурентоспособны с привозными углями Кузбасса на Урале. По всем качественным показателям и технологическим параметрам уголь Сейдинского месторождения следует рассматривать как перспективное энергетическое сырьё. Угли Сейдинского месторождения можно использовать для получения синтетического жидкого топлива, полукокса, смол, адсорбентов.

Из отрицательных факторов, приводящих к удорожанию добычи, в отчете были отмечены высокая зольность угля, особенно крупных классов, которая предопределяет необходимость его обогащения. При обогащении выход беспородного угля составляет около 75% при зольности 25%. Беспородный уголь для энергетического использования можно получить, разделяя горную массу по плотности 1800 кг/м3.

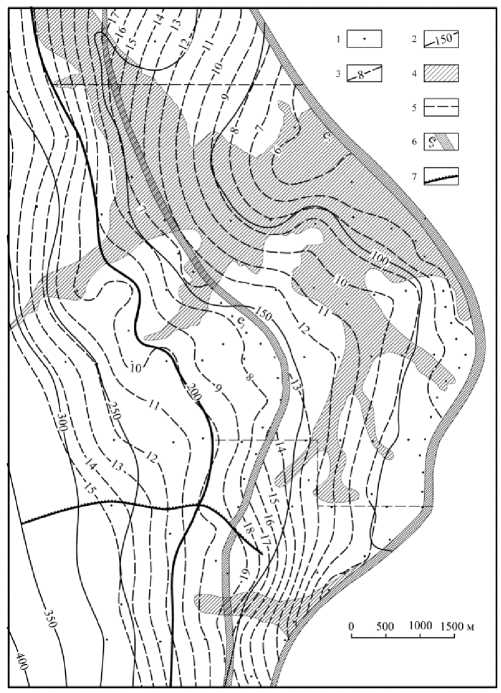

Экономическая целесообразность открытого способа угледобычи в таких условиях может быть обеспечена применением системы отработки, позволяющей минимизировать грузотранспортную работу. В ТЭД предполагается применение транспортной системы с продольнопоперечным направлением перемещения фронта работ и формированием внутренних отвалов. Конструктивные особенности проектируемого разреза позволяют организовать прямые заезды из рабочей зоны на ярусы отвала с достаточно коротким плечом откатки вскрышных пород (до 3 км). При таком порядке работ расстояние транспортировки вскрышных пород, а следовательно, и затраты на их транспортирование будут неизменными до конца отработки.

Геологические материалы оценочных работ рассматриваемого объекта на государственную экспертизу пока не представлялись. Тем не менее, положительное заключение органов государственной экспертизы о достоверности и экономической значимости разведанных запасов полезных ископаемых является основанием для постановки их на государственный учёт и обязательным условием начала промышленного освоения месторождения. Кроме того, проектирование горнодобывающих предприятий по добыче полезных ископаемых производится только после утверждения запасов полезных ископаемых и передачи месторождения для промышленного освоения, что находится в полном соответствии с техническими требованиями угольной промышленности к геологоразведочным работам и исходным геологическим материалам, представляемым для проектирования шахт и разрезов.

Таким образом, заинтересованным лицам – будущим недропользователям – придётся столкнуться с проведением геологоразведочных работ на лицензионном участке, разработкой ТЭО кондиций, утверждения их в ГКЗ и на их основе произвести подсчёт запасов с утверждением и постановкой их на государственный учёт.

Рис. 3. Технологическая схема ведения открытых горных работ на Сейдинском месторождении [7].

Необходимость проведения такого рода работ диктуется целым рядом причин:

-

– низкая плотность разведочной сети (минимальная ориент ировочная плотность 5,2-7,0 скв /км2) [8];

-

– угленосная толща печорской серии связана с сейдинской свитой (P 2 sd), в составе которой значительное место занимают песчаники, а на востоке очень много конгломератов. Опыта отработки угольных пластов сейдинской свиты нет;

-

– в настоящее время угольная промышленность ориентирована на строительство мощных шахт с площадью полей до 100 км2, при таких размерах шахтного поля трудно ожидать чтобы угольный пласт имел одинаковую характеристику по мощности, строению и качеству;

-

– на новых месторождениях при изучении обогатимости углей возникает потребность в отборе проб из специальных опробывательских скважин или кустов скважин;

-

– детальность исследования качества угля должна обеспечивать однозначное определение марочного состава (на месторождении имеются две марки угля – Д, ДГ);

-

– месторождение расположено в области развития многолетнемёрзлых пород. Водопритоки ожидаются до 600 м3/час. При проходке стволов требуется применение спецметодов. При подработке водоносных горизонтов рыхлых отложений возникает необходимость в проведении опережающего бурения;

-

– на стадии детальной разведки шахтного поля на его территории потребуется проведение мерзлотно-инженерно-геологической съёмки масштаба 1:5000 или 1:10000 для составления инженерно-геологической карты, которая имеет и геокриологическую нагрузку, что позволяет проектировщикам разместить рационально комплекс наземных сооружений, выбрать места заложения стволов и т.д.;

– в связи с широким развитием в Печорском бассейне древней (неоген-четвертичной) речной сети в виде депрессий различного характера, выполненными грубыми аллювиальными осадками, часто значительно обводнёнными, дополнительно потребуется уточнение характера этих депрессий в древнем рельефе и выходов пластов под покровные отложения.

Разработка Сейдинского каменноугольного месторождения позволит удовлетворить внутреннюю потребность Республики Коми в высокока- лорийных энергетических углях, а также поставлять их в близлежащие регионы и на экспорт. Особенно это становится актуальным в связи с планируемым строительством Интинской ГРЭС.

Перспективы освоения Сейдинского месторождения значительно возрастут с вводом в эксплуатацию железной дороги Архангельск – Пермь («Белкомур»), значительно сокращающей путь доставки сейдинских углей на Урал, а также в случае строительства крупных ГРЭС в непосредственной близости от него на слиянии рек Сейды и Усы [9].

В стратегическом плане объект представляет значительный интерес и при определённых условиях есть смысл в формировании заявки на получение права пользования недрами с целью разведки и добычи. В условиях действующих рыночных цен на уголь эффективность отработки месторождения может быть обеспечена путем получении региональной поддержки в части освобождения от налоговых обязательств, а также финансирования строительства железнодорожной ветки за счет бюджета Республики Коми. Однако при этом необходимо учитывать тот факт, что столь перспективный объект никак не значится в Стратегии развития угольной отрасли, рассчитанной до 2030 года [10].

Список литературы Перспективы освоения Сейдинского месторождения каменных углей Печерского бассейна в Республике Коми

- Угольная база России. Т. 1, Угольные бассейны и месторождения европейской части России (Северный Кавказ, Восточный Донбасс, Подмосковный, Камчатский и Печорские бассейны, Урал). -М.: ЗАО Геоинформмарк». 2000.

- Куклев В. П., Пичугин И. В, и др. Атлас пермских углей Печорского бассейна. -М.: Научный мир, 2000.

- Соколовский А.В. Каплан А.В., Бортников В.П., Галеев Р.Р. Возможности развития открытой угледобычи на месторождениях Печорского бассейна//Уголь. -2008. -№ 11.

- Подгорный М.С., Бортников В.П., Горбачевский А.Г. Технология открытых горных работ при доработке шахтных целиков в условиях Заполярья//Уголь. -2003. -№ 4.

- Оценочные работы на Усино-Сейдинской угленосной площади Печорского бассейна с целью оконтуривания участков для открытой разработки. -Воркута, 2007.

- Технико-экономический доклад «ТЭД» о промышленной ценности запасов угля под открытую разработку на Усино-Сейдинской угленосной площади Печорского бассейна». -Челябинск: ОАО «НТЦ-НИИОГР», 2006.

- Каплан А.В., Бортников В.П., Шипунов А.П. Сборник докладов симпозиума «Неделя горняка-2007». -Челябинск, 2008.

- Методика поисков и разведки угольных месторождений Печорского бассейна. -М.: «Недра», 1981.

- Бурцева И.Г., Душин А.В., Федоров О.П., Бурцев И.Н. Транспортные коридоры в развитии минеральносырьевой базы Тимано-Североуральского региона//Экономика региона. -2012. -№ 3.

- Энергетическая стратегия России на период до 2030 года . -Режим доступа: http://www.energystrategy.ru