Перспективы платиноносности Кулибинского потенциального рудного узла (Восточный Саян)

Автор: Бабинцев Н.А., Чернышов А.И.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 6 (282), 2018 года.

Бесплатный доступ

Объектом исследования являются мафит-ультрамафитовые комплексы Кулибинского потенциального рудного узла, включая интрузивные образования кингашского комплекса и метаэффузивы кулижинской и кузьинской толщ; изученные объекты располагаются на северо-западном окончании Канского зеленокаменного пояса в Восточном Саяне. Актуальность исследования обусловлена появлением новых данных о геологических образованиях Канского зеленокаменного пояса, являющихся объектом широких дискуссий. По результатам исследования установлено, что перспективы территории связаны с малосульфидным платинометальным типом руд, которые были обнаружены в мафит-ультрамафитовых телах кингашского дунит-верлит-пикритового магматического комплекса. Наиболее высокие концентрации элементов платиновой группы (ЭПГ) приурочены к приподошвенным частям тел метапикритов, в которых содержания Pd достигают 1 г/т при отношении Pd/Pt = 5-20. Дана характеристика рудовмещающих толщ, описаны особенности их геохимической зональности, химического и минерального состава, закономерности распределения полезных компонентов. Выявлены геолого-геохимические критерии выделения продуктивных горизонтов. По комплексу признаков в качестве аналога предложены платинометальные месторождения комплекса Портимо (Финляндия).

Ультрамафиты, пикриты, платина, палладий, эпг, малосульфидные платинометальные месторождения, зеленокаменный пояс

Короткий адрес: https://sciup.org/149129321

IDR: 149129321 | УДК: 553.491.4 | DOI: 10.19110/2221-1381-2018-6-9-15

Текст научной статьи Перспективы платиноносности Кулибинского потенциального рудного узла (Восточный Саян)

В последние десятилетия в результате реализации долгосрочной государственной программы по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы на юге Сибири выделена новая ВосточноСаянская платино-никеленосная провинция. В пределах Восточно-Саянской провинции выявлены, оценены и разведаны Кингашское и Верхнекингашское месторождения, а также ряд рудопроявлений медно-никелевых и благороднометальных руд. Открытие Кингашского месторождения обусловило повышенный практический интерес к изучению данной территории, и с начала 2000-х на ней были проведены тематические, поисковые и геолого-разведочные работы. По их результатам была выделена Кулибинская площадь, перспективная на Cu-Ni с попутными элементами платиновой группы (ЭПГ). В 2013— 2015 гг. сотрудниками ГПКК «КНИИГиМС» при участии авторов проведены поисковые работы на Кулибинской площади (рис. 1), изучены её геология и рудоносность, даны рекомендации по проведению дальнейших геолого-разведочных работ. В пределах изученной территории выявлены геологические перспективы обнаружения промышленных скоплений руд платиноидов.

Геологическое строение изучаемой территории

Канская глыба, ограниченная зонами разломов, занимает пограничное положение между юго-запад- ной окраиной Сибирского кратона и структурами складчатого обрамления. Такое положение обуславливает сложное блоково-чешуйчато-надвиговое строение и интенсивную тектонизированность амфиболито-гнейсовых толщ, для которых характерны минеральные ассоциации зеленосланцевой, эпидот-амфи-болитовой и амфиболитовой фаций [4, 5]. В Канской глыбе выделены Идарский и Канский зеленокаменные пояса (ЗКП) со значительным распространением мелких тел ультрамафитов [9]. Ультрамафиты Идарского и Канского ЗКП объединяются в два комплекса: кин-гашский магматический дунит-верлит-пикритовый и идарский реститовый дунит-гарцбургитовый [9]; с первым из них связано платино-медно-никелевое оруденение. Исследуемый нами Кулибинский потенциальный рудный узел (ПРУ) является Кирельским фрагментом Канского ЗКП [4, 5].

Методики аналитических исследований

Для проведения аналитических исследований использовались образцы пород, отобранные авторами в пределах Кулибинского ПРУ из коренных выходов, полотна канав и керна скважин, а также дубликаты рядовых проб, отобранных в ходе поисковых работ ГПКК «КНИИГиМС» в 2013—2015 гг. Все пробы были истёрты машинно-ручным способом с доведением размера частиц до 0.074 мм. Для характеристики петрохимических особенностей изучаемых магматических ком-

95°

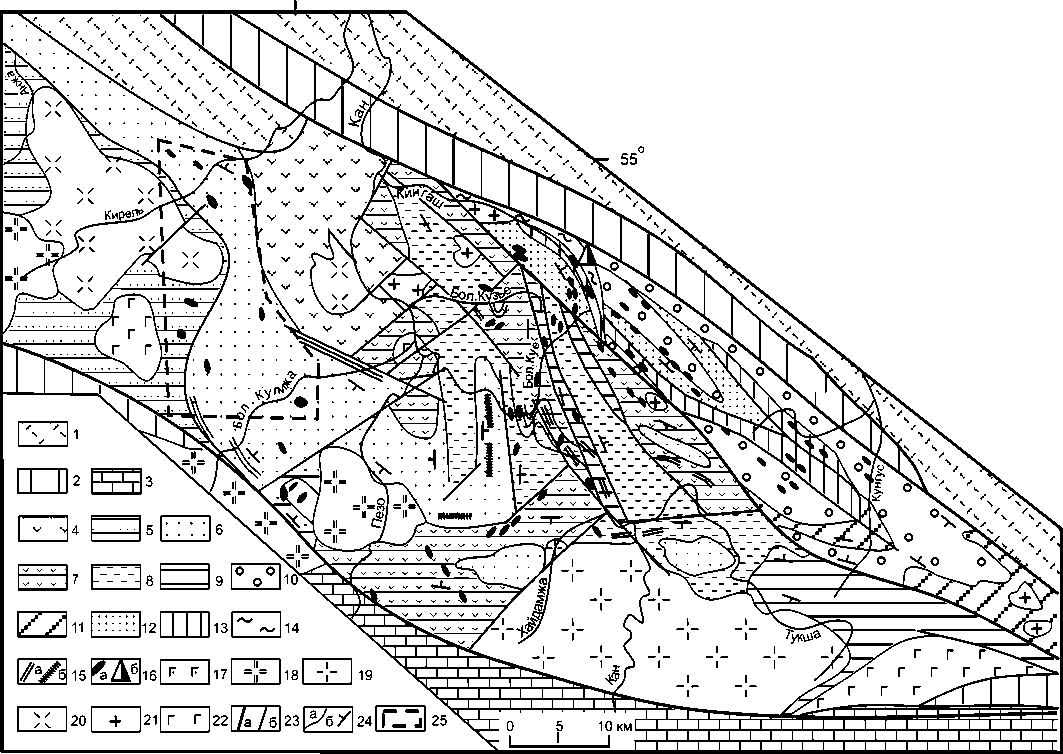

Рис. 1. Схематическая геологическая карта Канской гранит-зеленокаменной провинции [4].

1 — осадочно-вулканогенные образования девона (Рыбинская впадина); 2 — вулканогенно-осадочные отложения позднего рифея—кембрия; 3 — метатерригенно-карбонатные комплексы протерозоя; 4, 5 — позднерифейские метаморфические гнейсово-амфиболитовые комплексы: 4 — Шумихинского террейна, 5 — Кирельского ареала; 6—14 — метаморфические толщи зеленокаменных поясов раннего протерозоя: 6 — биотитовых и гранат-биотитовых парагнейсов, 7 — гнейсово-амфиболитовых (дацит-базальтовых), 8 — биотитовых и амфиболовых ортогнейсов (андезит-дацит-риодацитовых), 9 — амфиболитовых (пикро-базальт-базальтовых), 10 — гранатсодержащих амфиболовых и биотитовых парагнейсов (граувакковых), 11 — полевошпатовых амфиболитов (лейкобазальт-андезибазальтовых), 12 — гранатсодержащих биотитовых парагнейсов (терригенных) и амфиболитов, 13 — амфиболитовых с горизонтами тремолит-серпентиновых сланцев (коматиит-базальтовых), 14 — мигматит-гнейсовых; 15 — маркирующие горизонты: а) мраморов, б) кварцитов; 16 — тела ультрамафитов (вне масштаба) (а); треугольником обозначено положение Кингашского рудоносного массива (б); 17—22 — интрузивные комплексы: 17 — палеозойский габброидный, 18 — ордовикский лейкогранит-гранитовый, 19 — вендский трондьемитовый (Верхнеканский массив), 20 — верхнери-фейский тоналит-трондьемитовый (Шумихинский и Кирельский массивы), 21 — позднерифейский плагиогранит-гранитовый (Кузьинский массив), 22 — раннепротерозойский габбровый; 23 — тектонические границы: а) региональные разломы, б) прочие; 24: а) геологические границы, б) элементы залегания толщ; 25 — Кулибинский потенциальный рудный узел

Fig 1. Schematic geological map of Kansk granitic-greenstone province [6].

1 — volcanic sedimentary Devonian formations (Rybinskaya depression); 2 — volcanic sedimentary Neoproterosoic deposits; 3 — metater-rigenous carbonaceous Proterosoic complexes; 4, 5 — Neoproterosoic metamorphic gneiss-amphibolitic complexes: 4 — Shumikhinskiy terrane, 5 — Kirelskiy area; 6—14 — metamorfic series of Paleoproterosoic greenstone belts: 6 — biotitic and garnet-biotite paragneisses, 7 — gneiss-amphibolitic (dacit-basaltic), 8 — biotitic and amphibolitic orthogneisses, 9 — amphibolitic (picrobasalt-basaltic), 10 — gar-netiferous amphibolic and biotite paragneisses (greywacke), 11 — feldspar amphibolites (leicobasalt-andesybasaltic), 12 — garnetiferous biotitic paragneisses (terrigenious) and amphibolitic, 13 —amphibolitic series with beds of tremolite-serpentinic schists, 14 — migma-tite-gneissic; 15 —marker horizons: a) marble, б) quartzite; 16 — ultramafite bodies (out of scale) (a); triangle shows the position of the Kingashsk ore-bearing massif (б); 17— 22 — intrusive complexes: 17 — Paleozoic gabbroic, 18 — Ordovician leicogranite-granitic, 19 — Neoproterosoic trondhjemitic (Verchnekansk massif), 20 — Neoproterosoic tonalite-trondhjemitic (Shumikhinsk and Kirelsk massifs), 21 — Neoproterosoic plagigranite-granitic (Kuzinsk massif), 22 — Paleoproterosoic gabbroic; 23 — tectonic borders: a) regional, б) others; 24: a) geological borders, б) attitude elements; 25 — studied Kulibinskaya area плексов были проведены силикатные анализы по стандартной методике в лабораториях ОАО «Минусинская ГРЭ» (г. Минусинск, 36 анализов) и Институте геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН (г. Иркутск, 20 анализов). Концентрации ЭПГ определялись методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (МС-ИСП) и сцинтиляционным атомно-эмиссионным методом. В лаборатории ГПКК «КНИИГиМС» проводилось измерение массовых долей Pt, Pd, Rh, Ru, Ir методом МС-ИСП после обжига пробы и переведения ее в рас-10

твор разложением в смеси кислот (соляной, азотной, фтористоводородной, хлорной) и доплавом нерастворимого остатка (при его наличии). Для выполнения измерений применялся метод TotalQuant из программного обеспечения прибора ELAN 9000. Определения проводились без предварительного концентрирования по методике М-02-АЛ-2011 (ФР.1.31.2011.10375), соответствующей требованиям ОСТ 41-08-212-04. В лаборатории Института геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН (г. Иркутск) проводилось сцинтилляцион- ное определение концентраций Pt, Pd, Au и Ag атомно-эмиссионным методом с дуговым разрядом (спектрограф СТЭ-1 с высокоскоростными фотодиодными линейками МАЭС; устройство «Поток»; количество параллельных измерений n=2; аналитическая навеска одного параллельного измерения 0.15 г). Концентрации меди и никеля определялись в лаборатории ГПКК «КНИИГиМС» атомно-абсорбционным методом по методике НСАМ №155-ХС-1, с использованием спектрофотометра атомно-абсорбционного Solaar S2. Концентрации хрома определялись количественным рентген-флуоресцентным методом в лаборатории Института геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН (г. Иркутск) на приборе BRUKER S4 PIONEER. Результаты MS-ISP и химических анализов на медь и никель заимствованы из фондовых материалов.

Краткая петрохимическая характеристика пород мафит-ультрамафитовых комплексов

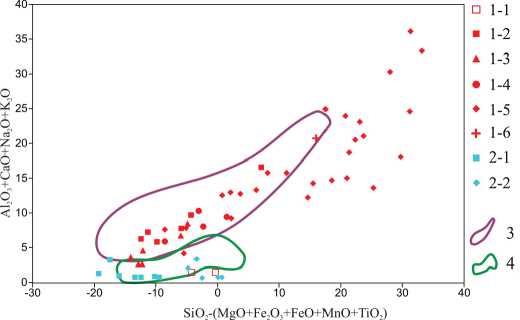

На диаграмме (рис. 2) породы кингашского и идар-ского комплексов образуют непересекающиеся поля распространения фигуративных точек, однако по химическому составу ранние дифференциаты кингаш-ского комплекса близки к реститовым породам идар-ского комплекса. По аналогии с изученными магматическими комплексами Канского ЗКП в ходе дифференциации исходного высокомагнезиального расплава

Рис. 2. Ультрамафиты Кулибинского ПРУ на петрологической диаграмме В. Л. Барсукова — Л. М. Дмитриева.

1 — ультрамафиты кингашского комплекса Кулибинского ПРУ: 1-1 — дуниты-1 (ранние дуниты, оливин Fa=11.2 %), 1-2 — дуниты-2 (поздние дуниты, оливин Fa=21.2 %), 1-3 — серпентиниты с реликтами кумулятивных структур, 1-4 — верлиты (оливин Fa=23.7 %), 1—5 — пикриты (оливин Fa=26.8 %), клинопироксениты; 2 — ультрамафиты идар-ского комплекса Кулибинского ПРУ: 2-1 — дуниты (оливин Fa=7.0 %), 2-2 — гарцбургиты (оливин Fa=7.0 %); 3 — поле составов пород кингашского комплекса в Кингашском рудном районе по [8, 9]; 4 — поле составов пород идарского комплекса в Кингашском рудном районе по [8, 9]. Примечание: составы оливинов приведены по [7]

Fig. 2. Ultramafites of Kulibinsky POT at a petrological diagram.

1 — ultramafites of kingash complex from Kulibinsky POT: 1-1 — dunites-1 (olivine Fa=11.2 %), 1-2 — dunites-2 (olivine Fa=21.2 %), 1-3 — serpentinites, 1-4 — verlites (olivine Fa=23.7 %), 1-5 — picrites (olivine Fa=26,8%), 1-6 — clynopyroxenites. 2 — ultramafites of idarsk complex from Kulibinsky POT: 2-1 — dunites (olivine Fa=7.0 %), 2-2 — harzburgites (olivine Fa=7.0 %). 3 — composition field of kingash complex rocks from Kingashsk ore region by [8, 9]. 4 — composition field of idarsk complex rocks from Kingashsk ore region by [8, 9]. Note: olivine compositions by [7]

в промежуточных магматических камерах предполагается последовательное образование ряда пород: дуниты ^ перидотиты ^ высокомагнезиальные меланопи-криты ^ пикриты ^ пироксениты ^ мафиты с последующим их порционным внедрением во вмещающие вулканогенно-осадочные толщи. Разделение метапикритов на высоко- и низкомегнезиальные условно и проведено по химическому составу (опираясь на классификацию по [12]). Они, зачастую, образуют единые тела с закономерно изменяющимся химическим и петрографическим составом от кровли к подошве. В ходе эволюции исходного расплава наблюдается постепенное увеличение титанистости, снижение магнези-альности пород (табл. 1), снижение концентраций Ni и увеличение — Cu. Концентрации ЭПГ постепенно возрастают в ряду дуниты — пикриты, резко снижаются после формирования пикритовых тел. Наибольшие содержания ЭПГ отмечаются в приподошвенных частях тел метапикритов в зоне перехода от ультрамафитов к мафитам, что хорошо согласуется с положением платинометальных месторождений в классических расслоенных массивах [13].

Платиноносность пород Кулибинского ПРУ

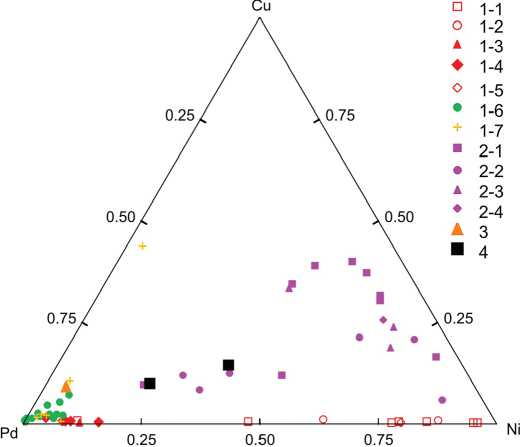

Особенности рудной специализации пород Кули-бинского ПРУ видны на треугольной диаграмме Pd-Ni-Cu (рис. 3). Рудная минерализация ультрамафитов

Рис. 3. Треугольная диаграмма в системе Ni-Cu-Pd пород магматических комплексов.

1 — Кулибинский ПРУ (материалы поисковых работ и неопубликованные данные авторов): 1-1 — дунит, 1-2 — серпентинит, 1-3 — клинопироксенит, 1-4 — пикрит, 1-5 — гарцбургит, 1-6 — мафиты, 1-7 — метасоматиты; 2 — Кингашский РР, породы кингашского комплекса [2]: 2-1 — верлит, 2-2 — серпентинит, 2-3 — пироксенит, 2-4 — габбро; 3 — месторождение Котиярви, Финляндия [11]; 4 — месторождение Сопча, Мончегорский рудный район [6]

Fig. 3. Triangle diagram of magmatic complex rocks in the Ni-Ce-Pd system

1 — Kulibinsky POT (materials of prospection and autors unpublished data): 1-1 — dunites, 1-2 — serpentinites, 1-3 — clynopyroxenites, 1-4 — picrites, 1-5 — harzburgites, 1-6 — mafites, 1-7 — metasomatites; 2 — Kingashs OR, kingashs complex rocks [2]: 2-1 — verlites, 2-2 — serpentinites; 2-3 — phyroxenites, 2-4 — gab-broes; 3 — Kontiyaarvi deposits, Finland [11]; 4 — Sopcha deposits, Monchegorsk ore region [6]

Табёица 1. Вариации химического состава пород кингашского комплекса Кулибинского ПРУ в ряду дуниты — мафиты

Table 1. Variations in the chemical composition of kingashsk complex rocks from Kulibinsky POT in a series dunites-mafites

|

Наименование |

SiO2, % |

TiO2, % |

SFeO, % |

MgO, % |

Ni, % |

Cr, % |

Cu, % |

Pd, г/т |

|

Дуниты (22*) |

42.9 |

0.05 |

10.20 |

37.2 |

0.26 |

0.20 |

0.002 |

0.08 |

|

Перидотиты (5) Высокомагнезиальные |

41.9 |

0.10 |

13.01 |

27.8 |

0.08 |

0.20 |

0.003 |

н.д. |

|

меланопикриты (13) |

45.7 |

0.12 |

10.44 |

26.3 |

0.10 |

0.19 |

0.007 |

1.03** |

|

Пикриты (15) |

48.5 |

0.23 |

9.50 |

15.7 |

0.04 |

0.11 |

0.006 |

0.50 |

|

Пироксениты (1) |

45.4 |

0.84 |

7.31 |

21.2 |

0.02 |

0.25 |

0.001 |

0.17 |

|

Мафиты (38) |

46.8 |

1.60 |

13.90 |

7.5 |

0.02 |

0.02 |

0.020 |

0.30 |

Примечание: * — в скобках — количество анализов, ** — единичный анализ ЭПГ в меланопикритах, н. д. — нет данных.

Кулибинского ПРУ схожа с платинометальными месторождениями Балтийского щита, в особенности с месторождением Контиярви (Финляндия) [1, 11].

По результатам МС-ИСП отношение Pd/Pt в пределах Кулибинского ПРУ колеблется ~ от 5 до 20. Концентрации Pt во всех породах Кулибинского ПРУ на порядок ниже концентраций в породах Кингашского РР, но повсеместно отмечаются повышенные концентрации палладия. Содержания палладия на уровне 0.1— 0.2 г/т характерны для всех пород в блоках с широким распространением магматических тел кингашского комплекса (табл. 2), в отдельных пробах содержания Pd достигают 1 г/т. Повышенные концентрации палладия в пробах в виде тонких частиц металлического Pd (100— 350 знаков при просыпке 50 г порошка) подтверждены фазовым анализом. Метапикриты повсеместно обнаруживают содержания палладия более 0.5 г/т, что позволяет прогнозировать участки с концентрациями Pd свыше 1—2 г/т. Отношение Pd/Pt в изученных образцах колеблется ~ от 5 до 20.

Таблица 2. Концентрации ЭПГ в породах Кулибинского ПРУ и Кингашского месторождения Table 2. PGE concentrations in rocks from Kulibinsky POT and Kingash deposit

|

Наименование породы |

Концентрации ЭПГ, в г/т |

|||||

|

Pt |

Pd |

Rh |

Ru |

Ir |

||

|

Кулибинский РУ |

||||||

|

Дунит (66*) |

среднее |

<0.02** |

0.092 |

0.0035 |

<0.01** |

<0.002** |

|

макс. |

0.052 |

0.3 |

0.011 |

0.022 |

0.011 |

|

|

Серпентинит лизардитовый (26) |

среднее |

<0.02 |

0.18 |

0.010 |

<0.01 |

0.0039 |

|

макс. |

0.049 |

0.42 |

0.031 |

0.016 |

0.0094 |

|

|

Метасоматит апогипербазитовый (31) |

среднее макс. |

<0.02 0.057 |

0.20 0.43 |

0.015 0.11 |

<0.01 0.019 |

0.0039 0.0076 |

|

Метапикрит (11) |

среднее |

<0.02 |

0.48 |

0.0098 |

0.014 |

0.005 |

|

макс. |

0.027 |

1.03 |

0.014 |

0.017 |

0.008 |

|

|

Брекчии клинопироксенитов (49) |

среднее |

<0.02 |

0.20 |

0.013 |

<0.01 |

0.0038 |

|

макс. |

0.044 |

0.4 |

0.058 |

0.034 |

0.0097 |

|

|

Амфиболит*** (109) |

среднее макс. |

<0.02 0.062 |

0.33 0.84 |

0.0092 0.022 |

<0.01 0.033 |

0.0049 0.0093 |

|

Гнейс*** (15) |

среднее |

0.028 |

0.44 |

0.0070 |

<0.01 |

0.0066 |

|

макс. |

0.061 |

0.98 |

0.0089 |

0.011 |

0.0096 |

|

|

Кингашское месторождение [10] |

||||||

|

Дунит (6) |

среднее |

0.38 |

0.67 |

н. д. |

н. д. |

н. д. |

|

макс. |

0.44 |

0.9 |

н. д. |

н. д. |

н. д. |

|

|

Дунит серпентинизированный (32) |

среднее |

0.28 |

0.39 |

н. д. |

н. д. |

н. д. |

|

макс. |

0.77 |

0.88 |

н. д. |

н. д. |

н. д. |

|

|

Серпентиниты лизардитовые (35) |

среднее |

0.48 |

0.57 |

н. д. |

н. д. |

н. д. |

|

макс. |

1.83 |

1.03 |

н. д. |

н. д. |

н. д. |

|

|

Серпентиниты антигоритовые (28) |

среднее |

0.59 |

0.78 |

н. д. |

н. д. |

н. д. |

|

макс. |

1.63 |

2.97 |

н. д. |

н. д. |

н. д. |

|

|

Метасоматиты (22) |

среднее |

0.4 |

0.6 |

н. д. |

н. д. |

н. д. |

|

макс. |

1.24 |

1.54 |

н. д. |

н. д. |

н. д. |

|

Примечания: * — в скобках — количество анализов, ** — в большей части выборки концентрации элемента ниже порога чувствительности анализа; *** — концентрации ЭПГ в амфиболитах и гнейсах Кулибинского РУ даны для пород рудоносных горизонтов, а не для всех аналогичных пород рудного узла; н. д. — нет данных.

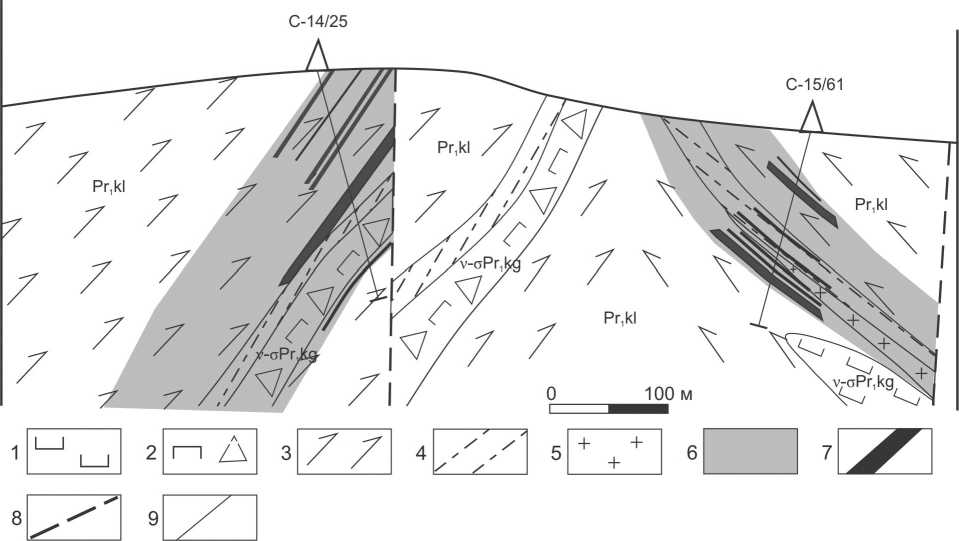

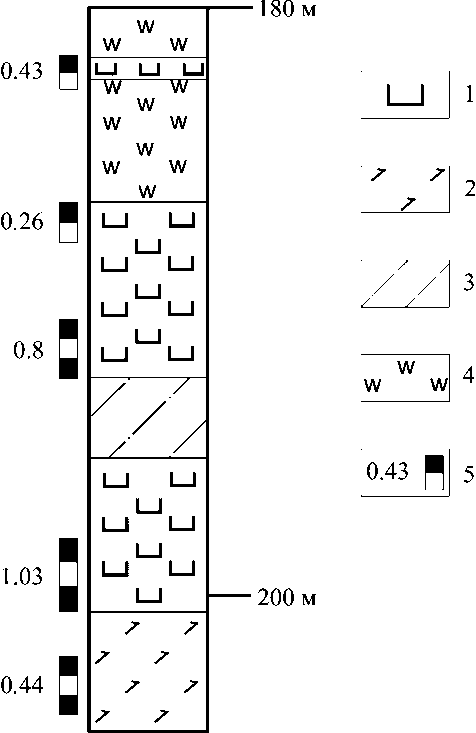

В разрезе скважин 25 и 61 (рис. 4) выделено 14 тел с содержаниями палладия свыше 0.5 г/т. Мощности их колеблются от 1 до 12 м, средние содержания палладия от 0.54 до 0.76 г/т (максимальное по отдельным пробам до 1 г/т). Наиболее перспективными на обнаружение промышленных скоплений ЭПГ в пределах потенциального рудного узла являются метапикриты кингашского комплекса. На разрезе по скважине С-15/62 (рис. 5) отображён участок толщи, вмещающей тела метапикритов, фрагментарно проанализированный на ЭПГ. На разрезе видны закономерности распределения палладия в телах метапикритов: от кровли к подошве (как отдельных пластов, так и сближенных тел метапикритов, объединённых на плане в пачки) отмечается закономерное увеличение концентраций палладия; за пределами пикритовых тел концентрации палладия резко падают. Самые высокие в пределах рудного узла концентрации ЭПГ обнаружены в нижних, наиболее магнезиальных частях пикритовых пачек; здесь же обнаружена равномерно вкрапленная сульфидная минерализация на уровне ~ 5 %, что в полтора-два раза выше, чем в верхних частях пикритовой толщи. Для разреза пикритовой толщи характерно цикличное распределение Cr, Ni и ЭПГ, подобная цикличность распределения отмечается в рудоносных породах Кингашского РР и других рудоносных расслоенных интрузиях [2].

Обсуждение результатов исследования

Особенности геохимической зональности, последовательное изменение минерального состава и характера рудной минерализации в отдельных телах обнаруживают сходство изучаемых тел кингашского комплек- са с типичными расслоенными интрузиями мафит-уль-трамафитового состава. Это свидетельствует, вероятно, об их формировании в ходе дифференциации исходного высокомагнезиального пикритового расплава в неоднократно возникающих промежуточных магматических камерах. Дифференциация, главным образом, осуществлялась гравитационной отсадкой [3] с последующим внедрением порций расплава во вмещающие вулканогенно-осадочные толщи без формирования крупных расслоенных массивов. Эволюция расплава проходила с последовательным образованием пород: дуниты ^ перидотиты ^ пикриты ^ пироксениты ^ мафиты.

Установлено, что породы Кулибинского ПРУ обеднены серой и крайне редко содержат сульфидную вкрапленность свыше 5%. Этим обусловлена их низкая перспективность на обнаружение промышленных скоплений сульфидных Cu-Ni руд. При том в ультрамафитах и мафитах отмечаются повышенные концентрации ЭПГ, достигающие 1 г/т. По характеру рудоносности магматические образования Кулибинского ПРУ схожи с расслоенными интрузиями, вмещающими малосульфид-ные платинометальные руды. Таким образом, перспективы Кулибинского ПРУ связаны с малосульфидным платинометальным оруденением.

Исходя из описанных особенностей геологического строения и рудоносности можно сделать вывод, что наиболее перспективными на обнаружение промышленных скоплений ЭПГ в пределах потенциального рудного узла являются метабазальт-пикритовые тела кингашского комплекса. В них повсеместно обнаруживаются концентрации палладия на уровне 0.4—1 г/т. В рудоносных частях таких тел вниз по разрезу возра-

Рис. 4. Геологический разрез по линии скважин С-14/25—С-15/62 с элементами палладиеносности.

1—2 — ультрамафиты кингашского комплекса: 1 — метапикриты; 2 — брекчии клинопироксенитов; 3—4 — кулижинская толща раннего протерозоя: 3 — амфиболиты; 4 — гнейсы, кварц-слюдяные и кварц-биотит-амфиболовые сланцы; 5 — пла-гиограниты кирельского (саянского) комплекса; 6 — палладиеносные горизонты, вмещающие сближенные тела палладиевых руд; 7 — рудные тела, выделенные по результатам рядового опробования (средние содержания Pd > 0,5 г/т при мощности более 2 м); 8 — тектонические нарушения; 9 — геологические границы

Fig. 4. Geological cross-section with the elements of Pd-mineralization by the line of drill-holes С-14/25—С-15/62

1—2 — kingash complex ultramafites: 1 — metapicrites; 2 — clynophyroxenite breccias; 3—4 — kulijinskaya Paleoproterosoic stratum: 3 — amphibolites; 4 — gneisses, quarz-micas and quarz-biotite-amphibolic; 5 — plagiogranites of kirelsk (sayansk) complex; 6 — areas of Pd-mineralization; 7 — ore deposits with concentration of Pd >0.5 ppm; 8 — tectonic faults; 9 — geological lines

Рис. 5. Фрагмент разреза по скважине С-15/62 (интервал 180—205 м). 1 — метапикриты кингашского комплекса, 2 — амфиболиты кулижинской толщи, 3 — амфибол-слюдяные и карбонат-амфиболовые сланцы кулижинской толщи, 4 — кварциты кулижинской толщи, 5 — интервалы, проанализированные на ЭПГ и содержания Pd в г/т

Fig. 5. Part of drill-hole C-15/62 cross-section (interval 180— 205 m). 1 — kingash complex metapicrites, 2 — kulijinsk stratum amphibolites, 3 — kulijinsk stratum amphibole-micas and carbon-ate-amphybolic schists, 4 — kulijinsk stratum quartzites, 5 — intervals, analyzed on a PGE and Pd concentrations in ppm стает магнезиальность, в кровельной части тел эти породы по химическому и минеральному составу близки к меланократовым мафитам (пикробазальтам), в приподошвенной — высокомагнезиальным ультрама-фитам (оливиновым пикритам). Расположение мало-сульфидной платинометальной минерализации в зоне перехода от мафитов к ультрамафитам обнаруживает сходство изучаемого объекта с классическими расслоенными массивами, вмещающими крупнейшие платинометальные месторождения.

В целом для пород Кулибинского ПРУ характерно увеличение концентраций палладия с уменьшением магнезиальности и увеличением содержания TiO2 в породах. Однако в пределах палладиеносных пикритовых толщ наблюдается обратная закономерность: к подошве последних магнезиальность растёт вместе с увеличением концентраций палладия, наиболее высоких значений достигающих в приподошвенных частях пикритовых толщ. Здесь же обнаружена равномерно вкрапленная сульфидная минерализация на уровне ~ 5 %, что в полтора-два раза выше, чем в верхних частях пикритовой толщи. При этом за пределами рудоносных пикритовых тел концентрации палладия резко падают.

Заключение

По результатам поисковых работ на сульфидные медно-никелевые руды в пределах Кулибинского потенциального рудного узла, был выявлен высокий по- 14

тенциал платиноносности изученной площади и смежных территорий северо-западного окончания Канского ЗКП. Перспективы обнаружения промышленно значимых скоплений ЭПГ связаны с малосульфидными платинометальными рудопроявлениями в метапикритах кингашского комплекса и вмещающих их амфиболитогнейсовых толщах. Малосульфидный платинометальный тип месторождений является новым для региона, и обнаружение объектов такого типа требует переоценки потенциала платиноносности всего Канского ЗКП.

Список литературы Перспективы платиноносности Кулибинского потенциального рудного узла (Восточный Саян)

- Бабинцев Н. А., Чернышов А. И. Малосульфидные платинометальные рудопроявления северо-запада Восточно-Саянской платино-никеленосной провинции как аналог платинометальных месторождений комплекса Портимо (Финляндия) // Ультрамафит-мафитовые комплексы: геология, строение, рудный потенциал. Материалы V международной конференции. Улан-Удэ, 2017. С. 30-32.

- Глазунов О. М., Богнибов В. И., Еханин А. Г. Кингашское платино-медно-никелевое месторождение. Иркутск, 2003. 192 с.

- Коматииты и высокомагнезиальные вулканиты раннего докембрия Балтийского щита / Под ред. О. А. Богатикова. Л.: Наука, 1988. 192 с.

- Ножкин А. Д., Туркина О. М., Бибикова Е. В., Пономарчук В. А. Состав, строение и условия формирования метаосадочно-вулканогенных комплексов Канского зеленокаменного пояса (Северо-Западное Присаянье) // Геология и геофизика, 2001. Т. 42. № 7. С. 1058-1078.

- Ножкин А. Д., Чернышов А. И., Туркина О. М. и др. Метаосадочные-вулканогенные и интрузивные комплексы Идарского зеленокаменного пояса (Восточный Саян) // Петрология магматических и метаморфических комплексов: Материалы всероссийской науч. конф. В 2 т. Томск, 2005. Т. 1. Вып. 5. С. 356-384.