Перспективы применения клинико-анатомических критериев целесообразности реваскуляризации в регистре больных стабильной ишемической болезнью сердца

Автор: Генкал Е.Н., Посненкова О.М., Киселев А.Р., Коротин А.С., Гриднев В.И., Довгалевский П.Я.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Внутренние болезни

Статья в выпуске: 3 т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Разработан алгоритм анализа данных российского регистра ИБС для оценки потребности и обоснованности выполнения чрескожных коронарных вмешательств (4KB) у больных стабильной ишемической болезнью сердца на основе клинико-анатомических критериев целесообразности реваскуляризации Американского колледжа кардиологии. Критерии изложены в виде индикаторов «Потребность в 4KB у больных стабильной ИБС» и «Обоснованность 4KB у больных стабильной ИБС», предназначенных для автоматизации анализа данных регистра и поддержки врачебных решений.

Клинические индикаторы, критерии целесообразности, регистр, стабильная ишемическая болезнь сердца, чрескожное коронарное вмешательство

Короткий адрес: https://sciup.org/14918135

IDR: 14918135

Текст научной статьи Перспективы применения клинико-анатомических критериев целесообразности реваскуляризации в регистре больных стабильной ишемической болезнью сердца

-

1 Введение. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) в течение последних десятилетий является главной причиной смертности населения, в том числе и в экономически развитых странах [1, 2]. Своевременная диагностика и эффективное лечение больных со стабильной ИБС на основе рекомендаций могут существенно улучшить качество и продолжительность жизни больных [3, 4]. При лечении больных со стабильной ИБС одним из ключевых компонентов медицинской помощи является применение чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ). Доказано, что ЧКВ достоверно улучшают качество жизни, а по некоторым данным, и отдаленный прогноз у пациентов со стабильной ИБС [4, 5].

Показания к выполнению ЧКВ сформулированы в клинических рекомендациях [3, 4–6]. Однако на практике зачастую возникают трудности при решении во-

проса о необходимости ЧКВ у конкретного пациента, в результате данное лечение получают пациенты более легкого статуса [7]. Чтобы индивидуализировать положения рекомендаций, экспертами Американского колледжа кардиологии были предложены клинико-анатомические критерии целесообразности реваскуляризации — ACCF/SCAI/STS/AATS/AHA/ASNC/ HFSA/SCCT Appropriate Use Criteria for Coronary Revascularization Focused Update (далее — критерии ACCF) [8, 9].

Критерии ACCF сформированы из сочетаний клинических признаков по следующим категориям: тяжесть стенокардии, тяжесть ишемии по данным неинвазивных тестов, объем медикаментозной терапии, тяжесть поражения коронарного русла.

Применение критериев в рамках американского регистра (NCDR) показало, что ЧКВ было выполнено обоснованно у 50% больных стабильной ИБС [10]. По результатам Нью-Йоркского регистра сердечнососудистой хирургии и инвазивных вмешательств,

Таблица 1

Клинико-анатомические характеристики больных стабильной ИБС, используемые в критериях ACCF 2012 г.

|

п/п |

Клинико-анатомические характеристики |

|

1 |

1- или 2-сосудистое поражение без вовлечения проксимального отдела ПНА |

|

2 |

1- или 2-сосудистое поражение с пограничными стенозами (от 50 до 60%) |

|

3 |

Изолированная хроническая тотальная окклюзия одной крупной эпикардиальной артерии без стенозов других коронарных артерий |

|

4 |

Однососудистое поражение с вовлечением проксимального отдела ПНА |

|

5 |

Двухсосудистое поражение с вовлечением проксимального сегмента ПНА |

|

6 |

Трехсосудистое поражение, исключая стеноз стЛКА |

|

7 |

Стеноз стЛКА |

|

8 |

Низкий риск по данным неинвазивного тестирования |

|

9 |

Пограничный риск по данным неинвазивного тестирования |

|

10 |

Высокий риск по данным неинвазивного тестирования |

|

11 |

Неинвазивное тестирование не проводилось |

|

12 |

Неинвазивное тестирование не проводилось, либо представленные результаты тестирования сомнительны |

|

13 |

Нарушение систолической функции ЛЖ |

|

14 |

Антиишемическая терапия не проводится или назначена в минимальном объеме |

|

15 |

Проводится максимальная антиишемическая медикаментозная терапия |

|

16 |

Низкий риск по данным неинвазивного тестирования, включая нормальную систолическую функцию ЛЖ |

|

17 |

Дополнительное инвазивное исследование (ФРК, ВСУ) не проведено |

|

18 |

ФРК<0,75 и/или значительное уменьшение площади поперечного сечения по данным ВСУ |

|

19 |

Данные, полученные с помощью определения ФРК или ВСУ, не соответствуют критериям значимого стеноза (ФРК>0,75, площадь поперечного сечения >30%) |

П р и м еч а н и е : ПНА — передняя нисходящая артерия; стЛКА — ствол левой коронарной артерии; ЛЖ — левый желудочек; ФРК — функциональный резерв кровотока; ВСУ — внутрикоронарный ультразвук.

ЧКВ было полностью обосновано только у 36% больных стабильной ИБС [11].

Подобных исследований среди российских больных не проводилось. Однако имеются предпосылки к их появлению. В настоящее время для оценки качества медицинской помощи и полноты выполнения рекомендаций у больных стабильной ИБС разработаны и применяются отечественные регистры: российский регистр ИБС, регистр РЕКВАЗА (амбулаторно-поликлинический регистр кардиоваскулярных заболеваний в регионе РФ) и т.д. [12, 13].

На данный момент в российских регистрах отсутствуют оценки клинической целесообразности применения ЧКВ. В регистре РЕКВАЗА оценивается только частота выполнения ЧКВ. В российском регистре ИБС применение инвазивных вмешательств не рассматривается вовсе.

Высокая частота необоснованных ЧКВ при стабильной ИБС, отсутствие инструмента, позволяющего анализировать данные отечественных регистров на основе объективных критериев, определяют потребность в разработке клинических индикаторов для оценки применения процедур ЧКВ у больных стабильной ИБС.

Целью настоящего исследования было разработать алгоритм анализа данных российского регистра ИБС для определения потребности и обоснованности применения ЧКВ у больных стабильной ИБС на основе клинико-анатомических критериев ACCF.

Материал и методы. В качестве объекта для алгоритмизации критериев ACCF был использован российский регистр ИБС [12]. Данный регистр организован в 2012 г. по инициативе Российского карди- ологического научно-производственного комплекса Минздрава России. Разработчик — Саратовский НИИ кардиологии. Регистр включает более 200 базовых элементов, описывающих клинико-демографические характеристики и анамнез пациентов, сопутствующую патологию, результаты инвазивных и неинвазивных исследований, характер поражения коронарных артерий, данные о лечении. В регистр вносятся данные всех больных в возрасте 18 лет и старше, у кого установлен диагноз ИБС. Участие в регистре для учреждений добровольное. Всего с 2012 г. в регистр внесены данные о 13840 больных стабильной ИБС.

Особенностью регистра является специально разработанный аналитический аппарат, позволяющий оценивать качество медицинской помощи с помощью системы клинических индикаторов, которые основаны на положениях рекомендаций по диагностике и лечению стабильной ИБС. В настоящее время для оценки ключевых компонентов медицинской помощи в нем реализованы следующие индикаторы: назначены антиагреганты; назначены статины; назначены статины при ЛПНП>100 мг/дл; назначены бета-блокаторы; назначены бета-блокаторы после перенесенного инфаркта миокарда; назначены бета-блокаторы при систолической дисфункции левого желудочка (ФВ<40%); назначены иАПф/АРА; назначены иАПФ/АРА при сахарном диабете; назначены иАПФ/АРА при систолической дисфункции левого желудочка (ФВ<40%) [14, 15].

Для анализа потребности и обоснованности применения ЧКВ были использованы клинико-анатомические критерии целесообразности реваскуляриза-

Таблица 2

Клинико-анатомические характеристики больных стабильной ИБС

|

п/п |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

|

|

1 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

2 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

3 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

4 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

5 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

6 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

7 |

+ |

+ |

||||||||||||||||||

|

8 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

9 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

10 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

11 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

12 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

13 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

14 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

CXI о CXI О О < 0) 1s ^ |

15 |

+ |

+ |

+ |

||||||||||||||||

|

16 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

17 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

18 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

19 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

20 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

21 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

22 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

23 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

24 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

25 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

26 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

27 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

28 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

29 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

30 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

31 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

32 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

33 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

34 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

35 |

+ |

+ |

||||||||||||||||||

|

36 |

+ |

Соответствие критериев ACCF 2012 г. клинико-анатомическим характеристикам больных ИБС

ции ACCF в редакции 2012 г. [9]. Согласно ACCF-2012 предлагается 36 клинико-анатомических критериев, каждый из которых дает формальную характеристику клинического статуса больного стабильной ИБС. Для каждого из них эксперты на основании доказательных данных вынесли заключение о целесообразности выполнения ЧКВ. Все варианты критериев ACCF представляют собой различные сочетания из 19 клинико-анатомических характеристик больных стабильной ИБС (табл. 1). У каждого больного стабильной ИБС устанавливаются клинико-анатомиче- ские характеристики, сочетание которых позволяет получить соответствующий критерий ACCF (табл. 2). Затем при сопоставлении установленного критерия ACCF с функциональным классом стенокардии формируется клинически обоснованное решение о целесообразности ЧКВ (табл. 3).

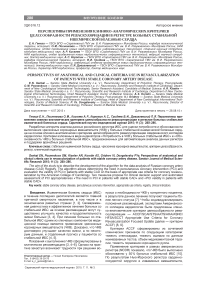

Результаты. Для российского регистра ИБС была разработана схема анализа клинических данных больных стабильной ИБС, позволяющая определить целесообразность ЧКВ на основе критериев ACCF (рисунок).

Таблица 3

Определение целесообразности ЧКВ у больных стабильной ИБС на основе критериев ACCF 2012 г. и функционального класса стенокардии

|

Тяжесть стенокардии |

||||

|

Бессимптомная |

I или II ФК |

III или IV ФК |

||

|

1 |

Н |

Н |

С |

|

|

2 |

Н |

С |

Ц |

|

|

3 |

Н |

С |

U |

|

|

4 |

С |

Ц |

Ц |

|

|

5 |

С |

Ц |

Ц |

|

|

6 |

Ц |

Ц |

Ц |

|

|

7 |

Н |

С |

Ц |

|

|

8 |

† |

Н |

Н |

|

|

9 |

Н |

С |

Ц |

|

|

10 |

Н |

Н |

Н |

|

|

11 |

Н |

Н |

Н |

|

|

12 |

Н |

С |

С |

|

|

13 |

Н |

С |

С |

|

|

14 |

С |

С |

Ц |

|

|

15 |

С |

С |

Ц |

|

|

см |

16 |

С |

Ц |

Ц |

|

17 |

С |

С |

Ц |

|

|

о о < |

18 |

С |

Ц |

Ц |

|

19 |

С |

U |

Ц |

|

|

О) |

20 |

С |

Ц |

Ц |

|

21 |

Ц |

Ц |

Ц |

|

|

22 |

Ц |

Ц |

Ц |

|

|

23 |

С |

С |

Ц |

|

|

24 |

С |

Ц |

Ц |

|

|

25 |

С |

Ц |

Ц |

|

|

26 |

С |

Ц |

Ц |

|

|

27 |

Ц |

Ц |

Ц |

|

|

28 |

Ц |

Ц |

Ц |

|

|

29 |

С |

С |

Ц |

|

|

30 |

С |

Ц |

Ц |

|

|

31 |

Ц |

Ц |

Ц |

|

|

32 |

Ц |

Ц |

Ц |

|

|

33 |

Ц |

Ц |

Ц |

|

|

34 |

Ц |

Ц |

Ц |

|

|

35 |

Ц |

Ц |

Ц |

|

|

36 |

Ц |

Ц |

Ц |

|

П р и м еч а н и е : Ц — реваскуляризация целесообразна; С — целесообразность реваскуляризации сомнительна; Н — реваскуляризация нецелесообразна; † эксперты считают, что вероятность данного клинического сценария чрезвычайно мала и не заслуживает отдельной оценки.

Критерии ACCF изложены в виде двух дополнительных индикаторов регистра «Потребность в ЧКВ у больных стабильной ИБС» и «Обоснованность ЧКВ у больных стабильной ИБС».

Среди всех больных, зарегистрированных в российском регистре ИБС, в соответствии с критериями включения/исключения отбирается группа пациентов для вычисления индикаторов. У каждого больного определяются клинико-анатомические характеристики, необходимые для установления соответствующего критерия ACCF. Затем у больных с установленным критерием ACCF определяется функциональный класс стенокардии, что в сочетании формирует решение о целесообразности ЧКВ.

Пациенты, кому ЧКВ не выполнялось, включаются в клинический индикатор «Потребность в ЧКВ у больных стабильной ИБС». Результат индикатора состоит из трех вариантов: имеется потребность в выполнении ЧКВ, потребность в выполнении ЧКВ отсутствует, потребность в выполнении ЧКВ сомнительна.

Больные, которым ЧКВ уже выполнено, включаются в клинический индикатор «Обоснованность ЧКВ у больных стабильной ИБС». Результат этого индикатора также состоит из трех вариантов: ЧКВ выполнено обоснованно, ЧКВ выполнено необоснованно, обоснованность выполнения ЧКВ сомнительна.

При отсутствии необходимых данных на любом из перечисленных этапов больной попадает в группу «Недостаточно данных». Этот вариант также отображается в результатах индикаторов.

Индикаторы целесообразно вычислять:

-

‒ ежегодно у конкретного больного с диагнозом: стабильная ИБС;

‒ ежегодно для всех больных с диагнозом: стабильная ИБС — в учреждениях, оказывающих данный вид лечения или на этапе амбулаторно-поликлинического звена.

Подробное описание предлагаемых клинических индикаторов представлено в табл. 4.

Обсуждение. По данным отечественных исследований, для российских пациентов стабильной ИБС характерен более тяжелый клинический статус по сравнению с больными из экономически развитых стран [13, 16]. При этом ЧКВ у больных стабильной ИБС в России выполняется реже [13, 16, 17]. В условиях ограниченных ресурсов здравоохранения грамотный выбор кандидатов для ЧКВ крайне важен. Исследования адекватности отбора больных для ЧКВ в России практически не проводились ранее. Систематический поиск в базе данных eLIBRARY. RU по ключевым словам «ЧКВ», «стабильная ИБС», «обоснованность», «потребность», «алгоритм выбора», «приверженность к рекомендациям», а также по сочетанию этих ключевых слов практически не дал результатов. Найдено единственное исследование, в котором предпринята попытка определения потребности ЧКВ с помощью опроса врачей [18]. С точки зрения врачей, потребность в стентировании или ангиопластике у больных стабильной ИБС была 10,2%, в аортокоронарном шунтировании — 10,9%. При этом оценка была сугубо субъективной, остались неизвестны критерии отбора кандидатов на реваскуляризацию. Подобная проблема существует в действующих отечественных регистрах: у больных стабильной ИБС оценивается только частота применения ЧКВ [13, 16, 17].

Значительное количество клинических данных, которые определяют показание к ЧКВ согласно рекомендациям, утяжеляют восприятие и затрудняют

Схема анализа данных регистра для определения потребности и обоснованности ЧКВ у больных стабильной ИБС

Таблица 4

|

Потребность в ЧКВ у больных стабильной ИБС |

Обоснованность ЧКВ у больных стабильной ИБС |

|

|

Цель индикатора |

Оценить потребность ЧКВ у больных стабильной ИБС, которым не выполнялось данное вмешательство в соответствии с клиническими рекомендациями |

Оценить обоснованность ЧКВ у больных стабильной ИБС, которым выполнена в плановом порядке ЧКВ в соответствии с клиническими рекомендациями |

|

Знаменатель |

Все больные с диагнозом: стабильная ИБС, которым не выполнялось ЧКВ |

Все больные с диагнозом: стабильная ИБС, которым выполнена ЧКВ |

|

Числитель |

|

|

|

Критерии включения |

Диагноз: ИБС. Стабильная стенокардия. I 20.8 (МКБ 10) |

|

|

Критерии исключения |

1) перенесенный ИМ менее 3 месяцев назад, 2) возраст менее 18 лет |

|

|

Кратность вычисления |

|

|

|

Источники данных |

|

|

|

Условия выполнения |

Наличие в истории болезни или амбулаторной карте больного стабильной ИБС данных, определяющих его принадлежность к одному из критериев ACCF, данных о функциональном классе |

|

Соответствующие руководства

Описание клинических индикаторов «Потребность в ЧКВ у больных стабильной ИБС» и «Обоснованность ЧКВ у больных стабильной ИБС»

-

1) критерии целесообразности коронарной реваскуляризации Американского колледжа кардиологии [8, 9];

-

2) национальные рекомендации по диагностике и лечению стабильной стенокардии [3];

-

3) рекомендации по реваскуляризации миокарда Европейского общества кардиологов [7]

Получаемые значения

Для каждого пациента

Один из трех вариантов:

-

1. Потребность имеется/ЧКВ выполнено обоснованно;

-

2. Потребность отсутствует/ЧКВ выполнено не обоснованно;

-

3. Потребность сомнительна/обоснованность ЧКВ сомнительна

Для популяции больных

Результаты клинического индикатора «Потребность ЧКВ у больных стабильной ИБС»:

-

А. Потребность имеется — n из N (%)

Определение: доля больных с диагнозом ИБС, кому показано проведение ЧКВ согласно критериям ACCF.

Б. Потребность отсутствует — n из N (%)

Определение: доля больных с диагнозом ИБС, кому не показано проведение ЧКВ согласно критериям ACCF.

-

В. Потребность сомнительна — n из N (%)

Определение: доля больных с диагнозом ИБС, у кого польза от проведения ЧКВ согласно критериям ACCF сомнительна.

Г. Недостаточно данных — n из N (%)

Определение: доля больных с диагнозом ИБС, у кого определить потребность ЧКВ в соответствии с критериями ACCF на основании имеющихся данных нельзя .

Результаты клинического индикатора «Обоснованность ЧКВ у больных стабильной ИБС»:

-

А. ЧКВ выполнено обоснованно — n из N (%)

Определение: доля больных с диагнозом ИБС, у кого ЧКВ выполнено обоснованно согласно критериям ACCF.

Б. ЧКВ выполнено не обоснованно — n из N (%)

Определение: доля больных с диагнозом ИБС, кому не показано проведение ЧКВ согласно ACCF.

-

В. Обоснованность выполнения ЧКВ сомнительна — n из N (%)

Определение: доля больных с диагнозом ИБС, у кого польза от проведенной ЧКВ сомнительна согласно критериям ACCF.

Г. Недостаточно данных — n из N (%)

Определение: доля больных с диагнозом ИБС, у кого определить обоснованность ЧКВ в соответствии с критериям ACCF на основании имеющихся данных нельзя.

объективную оценку выбора тактики лечения. Разработанные алгоритмы анализа массивов клинических данных пациентов с ИБС оптимизируют процесс анализа множества клинических параметров, влияющих на принятие решения о выполнении ЧКВ, и позволяют получить объективный результат в оптимально короткие сроки для конкретного пациента. Данные алгоритмы разработаны в первую очередь для функционирующего российского регистра больных ИБС.

В ближайшее время будут представлены результаты их апробации.

Интеграция индикаторов в аналитический аппарат регистра позволит в режиме реального времени отслеживать соответствие применения процедур ЧКВ положениям клинических рекомендаций как на уровне конкретного пациента с ИБС, так и в популяции в целом, а также определять потребность в процедуре и очередность их выполнения.

Заключение. Внедрение в российский регистр ИБС клинических индикаторов «Потребность в ЧКВ у больных стабильной ИБС» и «Обоснованность ЧКВ у больных стабильной ИБС», которые определяют целесообразность ЧКВ в соответствии с клинико-анатомическими критериями ACCF [10], позволит объективизировать процесс отбора больных, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи.

Применение доказательных критериев для определения кандидатов на ЧКВ позволит снизить долю нецелесообразных процедур, не дающих должного клинического результата.

Список литературы Перспективы применения клинико-анатомических критериев целесообразности реваскуляризации в регистре больных стабильной ишемической болезнью сердца

- Шальнова С.A., Деев А.А. Ишемическая болезнь сердца в России: распространенность и лечение (по данным клинико-эпидемиологических исследований). Терапевтический архив 2011; 83(1): 7-12

- Курдгелия T.M., Кислицина O.H., Базарсадаева Т.С. Внезапная сердечная смерть: эпидемиология, факторы риска и профилактика. Бюллетень медицинских Интернет-конференций 2014; 3 (4): 221-227

- Национальные рекомендации по диагностике и лечению стабильной стенокардии. Кардиоваскулярная терапия и профилактика 2008; 7 (6), Прил. 4

- Montalescot G, Sechtem U, Achenbach S, et al. ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease. European Heart Journal 2013; 34 (38): 2949-3003

- Stephan W, Philippe K, Fernando A, et al. ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. European Heart Journal 2014; 35 (37): 2541-2619

- Glenn N, Eric R, James B, et al. ACCF/AHA/SCAI Guideline for percutaneous coronary intervention. Journal of the American College of Cardiology 2011; 58 (24): e44-e122.

- Leape L, Weissman J, Schneider E, et al. Adherence to practice guidelines: the role of specialty society guidelines. American Heart Journal 2003; 145 (1): 19-26

- Hendel R, Berman D, Di Carli M, et al. Appropriate use criteria for cardiac radionuclide imaging: a report of the American College of Cardiology Foundation appropriate use criteria task force. Journal of the American College of Cardiology 2009; 53 (23): 2201-2229

- Patel M, Dehmer G, Hirshfeld J, et al. Appropriate use criteria for coronary revascularization focused update: a report of the American College of Cardiology Foundation appropriate use criteria task force. Journal of the American College of Cardiology 2012; 59 (9): 857-881

- Chan P, Patel M, Klein L, et al. Appropriateness of percutaneous coronary intervention. JAMA 2011; 306: 53-61

- Hannan E, Cozzens K, Samadashvili Z, et al. Appropriateness of Coronary Revascularization for Patients Without Acute Coronary Syndromes. Journal of the American College of Cardiology 2012; 59 (21): 1870-1876

- Ощепкова E.B., Довгалевский П.Я., Гриднев В.И. и др. Структура первичных элементов базы данных российского регистра больных артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью. Кардио-ИТ 2014; 1 (2): 0202

- Бойцов С.А., Якушин C.O., Марцевич С.Ю. и др. Амбулаторно-поликлинический регистр кардиоваскулярных заболеваний в Рязанской области (РЕКВАЗА): основные задачи, опыт создания и первые результаты. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии 2013; 9 (1): 4-14

- Коротин А.О., Посненкова O.M., Киселев A.P. и др. Выполнение рекомендованных мероприятий медицинской помощи у больных со стабильной ишемической болезнью сердца: данные российского регистра за 2014 год. Кардио-ИТ 2015; 2 (1): еОЮЗ

- Волкова E.H. Современные подходы к улучшению качества и исходов медицинской помощи у больных стабильной ишемической болезнью сердца. Бюллетень медицинских интернет-конференций 2014; 4 (3): 244-246

- Шальнова С.А., Оганов P.Г., Стэг Ф.Г., Форд Й. Ишемическая болезнь сердца. Современная реальность по данным всемирного регистра CLARIFY. Кардиология 2013; 53 (8): 28-33

- Толпыгина С.H., Марцевич С.Ю., Гофман Е.А. и др. Опыт создания регистра для оценки исходов хронически протекающей ишемической болезни сердца: исследование «ПРОГНОЗ ИБС». Кардиоваскулярная терапия и профилактика 2013; 12 (1): 32-39

- Бокерия Л.A., Ступаков И.Н., Самородская И.В. и др. Альтернативные методы оценки распространенности сердечно-сосудистых заболеваний и оценки потребности в медицинских технологиях. Здравоохранение 2008; (2): 37-44.