Перспективы разработки Садонских месторождений подземным выщелачиванием

Автор: Гарифулина И. Ю., Абдулхалимов А. Г., Засеев И. А., Майстров Ю. А.

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Рубрика: Разработка месторождений полезных ископаемых

Статья в выпуске: 4 т.5, 2020 года.

Бесплатный доступ

Проблема восстановления утраченного горнопромышленного потенциала для РСО-Алания имеет особую актуальность. Впервые при решении проблемы функционирования Садонского свинцово-цинкового комбината в связи с истощением запасов и ухудшением качества извлекаемых полиметаллических руд исследована возможность эксплуатации целого месторождения шахтным подземным выщелачиванием металлов. Дана характеристика промышленного оруденения Восточно-Джимидонской рудной зоны в увязке с технологическими особенностями подготовки руд к выщелачиванию. Дана комплексная оценка соответствия свойств руд и параметров их локализации требованиям, предъявляемым технологическим регламентом подземного шахтного выщелачивания. Сделана ревизия запасов свинца и цинка Джимидонского рудного поля с учетом увеличения доступных для переработки запасов при понижении кондиции на металлы. Рассмотрен теоретический аспект задачи качественного разрушения, облегчающего последующее выщелачивание металлов, как приоритетное отделение неповрежденных зерен полезного компонента от минералов пустой породы при избирательном расходе энергии только на разрыв межатомных связей вдоль поверхностей срастаний. Установлен критерий требования к взрывной подготовке руд как обеспечение уровня энергетического воздействия, достаточного для разрушения ослабленных межзерновых связей и недостаточного для разрушения отдельных зерен. Впервые показан механизм расширения минерально-сырьевой базы за счет снижения требований к кондициям на руды при конверсии традиционных технологий подземной разработки месторождений на технологии шахтного подземного выщелачивания. Показана приоритетность обеспечения качества дробления руд для выщелачивания путем оптимизации энергетических показателей взрыва. Эффективность технологий выщелачивания будет определяться c учетом геологических параметров месторождений и обеспечения крупности выщелачиваемого рудного куска.

Садонский рудный узел, запасы и качество руд, минерально-сырьевая база, свинец, цинк, свинцово-цинковый комбинат, шахтное подземное выщелачивание, металлы, разрушение минералов, кондиция

Короткий адрес: https://sciup.org/140250772

IDR: 140250772 | DOI: 10.17073/2500-0632-2020-4-358-366

Текст научной статьи Перспективы разработки Садонских месторождений подземным выщелачиванием

Месторождения полиметаллических руд Садонского рудного узла в историческом срезе всегда играли важную роль в стратегическом отношении как для региона, так и для России. Были времена, когда Садон или полностью, или в большой мере обеспечивал потребности России в свинце и цинке. Садонский комбинат был градообразующим для РСО-Алания.

Поэтому проблема восстановления утраченного горнопромышленного потенциала имеет особую актуальность и требует решения.

Сырьевую базу Садонского свинцово-цин-кового комбината (ССЦК) составляют запасы 11 полиметаллических месторождений. Длительный период их эксплуатации привёл к истощению запасов и ухудшению качества извлекаемых полиметаллических руд при увеличении стоимости их добычи и переработки [1–4].

Из сферы производственной деятельности выведены Холстинское и Левобережное месторождения, а также Фиагдонская группа месторождений. Часть месторождений являются резервными и для начала их промышленного освоения необходимы значительные капитальные вложения (далее – капвложения).

Целью исследования является обоснование возможности конверсии горно-обогатительного производства на принципиально новую технологию, отвечающую условиям рыночных отношений нового времени. Для достижения этой цели необходимо решить задачи детализации геологических условий в целях осуществления конверсии и особенностей буровзрывной подготовки руд к выщелачиванию.

Для обоснования возможности шахтного подземного выщелачивания осуществляется аудит имеющихся и перспективных запасов по геолого-маркшейдерским данным, преимущественно для промышленного оруденения Во-сточно-Джимидонской рудной зоны Бурон-ской свиты. Осуществляется прогнозирование увеличения промышленных запасов за счет понижения балансового порога технологического передела руд по новой технологии.

Оценивается принципиальная возможность в данных условиях селективного отделения неповрежденных зерен полезного компонента от минералов пустой породы при избирательном расходе энергии только на разрыв межатомных связей вдоль поверхностей срастаний, что должно обеспечить эффективность разработки месторождений методом шахтного подземного выщелачивания.

Рассматриваемая технология имеет многовековую историю. В настоящее время выщелачиванием добывается существенная часть металлов, прежде всего уран, золото и медь. В СССР подземное шахтное выщелачивание стало использоваться с середины прошлого века, особенно активно при добыче урана. На месторождениях Стрельцовской группы эта технология стала основной. В зарубежной практике шахтным подземным выщелачиванием дорабатывают участки месторождений, по разным причинам недоступных для традиционных технологий.

Совершенствование горных и смежных технологий, а также изменение рудной базы с увеличением глубины горных работ и перемещением их в менее комфортные для добычи

2020;5(4):358-366

МИСиС

условия повышают возможности рассматриваемой технологии стать основной при разработке месторождений вскрываемых руд.

Направления восстановления производственного потенциала

Производственная деятельность Садон-ского СЦК по экономическим соображениям возможна только на Згидском, Садонском и Архонском месторождениях. В их пределах рентабельных запасов, которые могут отрабатываться без больших капвложений, осталось на 6–7 лет (табл. 1).

Поддержать минерально-сырьевую базу Садонского комбината и продлить время его функционирования может ввод в эксплуатацию новых месторождений с более богатыми рудами и благоприятными экономическими условиями.

Наиболее перспективным в этом отношении является Джимидонское месторождение, на котором результаты геологоразведочных работ позволят создать компактное горнодобывающее производство за счёт применения новой технологии. Привлекательна отработка зоны № 5 с повышенным содержанием свинца и цинка, а также V, Cu, Co, Ce, Be, W и Ag. Содержание золота достигает 5–12 г/т.

Таблица 1

|

Месторождение |

Запасы, тыс. т |

Местонахождение |

Подготовленность запасов к добыче |

Параметры добычи |

|||||||

|

© 3 л я я н я я |

© 3 я я 5 д |

д © © д |

© Д я © © к© © а |

3 н н и S а © |

Я S а» се у v © © я я л © м к© © |

||||||

|

В |

C 1 |

В + С 1 |

С 2 |

||||||||

|

Згидское |

117 |

117 |

234 |

– |

Между этажами 12–14 |

+ |

– |

5 |

25 |

30 |

5,9 |

|

2,47 2,12 |

2,47 2,12 |

2,24 1,97 |

|||||||||

|

Садонское |

22 |

34 |

56 |

20 |

Шахта Северная, 13-й горизонт; зона Центральная, блоки №№ 138 и lI C 2 , LVI-C 1 , 136, 137; гор. № 5 блок № 52 по Главной рудной зоне |

+ |

– |

3,3 |

33 |

20 |

6,6 |

|

1,32 9,40 |

0,61 3,19 |

0,89 5,89 |

1,00 4,55 |

||||||||

|

– |

20 |

20 |

20 |

Между горизонтами 9 и 6; главная зона |

– |

+ |

3,3 |

33 |

20 |

2,0 |

|

|

3,01 4,33 |

3,01 4,33 |

2,10 3,03 |

|||||||||

|

– |

– |

– |

22 2,01 2,69 |

Между этажами 11–9; блок I-C 2 ; главная зона |

– |

+ |

3,3 |

33 |

20 |

1 |

|

|

Архонское |

111 |

269 |

380 |

Жилы Северная и Малая |

+ |

– |

3,2 |

29 |

20 |

19 |

|

|

1,87 3,15 |

1,43 2,51 |

1,56 2,70 |

|||||||||

|

40,0 |

Жилы Малая и Архонская-1 |

– |

+ |

3,2 |

29 |

20 |

2 |

||||

|

– |

– |

– |

1,20 3,01 |

||||||||

|

Всего |

307 |

668 |

975 |

102 |

- |

102 |

122 |

85 |

12,7 |

||

|

2,00 3,15 |

1,58 3,03 |

1,71 3,07 |

1,49 3,25 |

1,49 3,25 |

1,49 3,25 |

– |

– |

||||

Примечание: в графе Запасы вверху показаны запасы руды, внизу – металлов: в числителе – свинец, в знаменателе – цинк

Note: in the column Reserves, at the top, the ore reserves are shown, and, at the bottom, the reserves of metals: lead in the numerator and zinc in the denominator

Сырьевая база Садонского свинцово-цинкового комбината Resource base of Sadon Lead-Zinc Complex

m

2020;5(4):358-366

Рис. 1. Увеличение запасов полиметаллических руд при конверсии технологий:

1 – традиционная подземная технология; 2 – шахтное подземное выщелачивание

Fig. 1. Increasing reserves of polymetallic ores due to changing mining method:

1 – traditional underground mining; 2 – in-situ leaching

Расширение минерально-сырьевой базы Садонского свинцово-цинкового комбината возможно при конверсии технологии разработки с традиционной горной технологии на шахтное подземное выщелачивание металлов (рис. 1) [5–8].

Такой переход обеспечит как уменьшение потерь и разубоживания руд, так и снижение порога кондиционного содержания полиметаллов в рудах, что позволит перевести часть забалансовых руд в категорию промышленных.

Геологические особенности месторождения

Основной объем промышленного оруденения Восточно-Джимидонской рудной зоны локализован в кристаллических сланцах и амфиболитах Буронской свиты. Здесь выявлены преимущественно пирит-пирротиновые руды с низким содержанием свинца и цинка.

Месторождение было отнесено к 4-й группе сложности, а его запасы классифицированы категорией С2 и составляют 2 287,5 тыс. т руды, в ней 20 тыс. т свинца с содержанием 0,88 %, 67 тыс. т цинка с содержанием 2,94 %.

Морфологически крутопадающие рудные тела представлены или типичными жилами с отчётливыми геологическими контактами, или жильными зонами, контакты которых устанавливаются только по результатам химического опробования (табл. 2).

Таблица 2

Взаимосвязь характеристик месторождения с технологическими особенностями

Relationship between the deposit geological and structural features and mining methods and performance

|

Геологические характеристики |

Возможные последствия |

Технологическое решение |

|

Крутое падение рудных тел |

Низкая дробимость пород |

Взрывание в зажиме |

|

Пологое падение рудных тел |

Потери растворов |

Взрывание с компенсацией |

|

Структурная зональность |

Разубоживание и потери |

Селективная отработка |

|

Минералогическая зональность |

Загрязнение продукционных растворов |

Оптимизация реагентов |

|

Снижение содержания металлов |

Удорожание продукции |

Совершенствование процессов |

2020;5(4):358-366

МИСиС

Самостоятельные месторождения золота и серебра в пределах Джимидонского рудного поля неизвестны. Рудопроявления этих металлов по формационной принадлежности можно подразделить на три группы.

Первая из них с профилирующим серебром связана с сульфидными полиметаллическими рудными телами. Серебро ассоциирует с галенитом и в процессе обогащения накапливается в концентрате, откуда извлекается при металлургическом переделе. Серебро играет ведущую роль в извлекаемой ценности руд, его содержание составляет десятки грамм на тонну. Золото накапливается в свинцовых концентратах при содержании в десятые доли грамма на тонну.

Вторая группа представлена самостоятельным оруденением золота, связанным с сильноизменёнными вулканитами, представленными андезитами, испытавшими изменения, выразившиеся в пиритизации, хлоритизации и образовании светлых слюд.

Третья группа представлена эпитермальным золотосеребряным типом оруденения. Золото здесь отличается многообразием минеральных форм, ассоциируя с серебром, с которым образует непрерывный ряд.

Утвержденные запасы руды на участке Бозанг по категории C 1 составляют 457 тыс. т, в которой содержится 10 тыс. т свинца и 22 тыс. т цинка. По сложности геологического строения и характеру распределения оруденения это месторождение отнесено к 3-й группе.

Рудная зона представлена прожилко-выми, прожилково-вкрапленными, вкрапленными и массивными рудами, что определяет специфику их взрывного разрушения (табл. 3).

Мощность рудного тела на участке отработки блока колеблется от 1 до 6 м, в среднем составляя 2,8 м. Сульфиды представлены преимущественно пиритом, сфалеритом, галенитом.

На участке опытной отработки среднее содержание свинца составляет 2,7 %, цинка 3,9 %.

Расчет содержания полезных компонентов в блоках выщелачивания, а также мощность, содержание свинца, цинка и меди представлены в табл. 4.

Гидрогеологические условия участка Бо-занг сравнительно просты: по отдельным тектоническим разрывам возможен капеж, редко струйчатый, а удельный дебит вод составит 1– 1,2 л/ч на 1 м горной выработки.

Таблица 3

Специфика БВР в зависимости от типа оруденения

Drilling-and-blasting specific features depending on the type of mineralization

|

Типы оруденения |

Характеристика отбойки |

Размер рудного куска, мм |

|

Жильный |

На компенсационное пространство |

50–80 |

|

Прожилково-вкрап-ленный |

На компенсационное пространство |

20–30 |

|

Вкрапленный |

На зажатую среду |

10–20 |

|

Массивный |

На зажатую среду |

10 |

Таблица 4

Запасы руды и металлов в пределах опытных блоков ШПВ

Ore and metal reserves within the ISL test blocks

|

Блоки |

Площадь, м 2 |

Мощность, м |

Объем, м 3 |

Запасы руды, т |

Содержание металлов, % |

||

|

свинец |

цинк |

медь |

|||||

|

1 |

1960 |

3,42 |

4743 |

14 751 |

2,45 |

5,45 |

0,35 |

|

2 |

2000 |

2,33 |

4660 |

14 493 |

0,52 |

1,76 |

0,31 |

|

3 |

2000 |

3,75 |

7500 |

23 325 |

2,76 |

4,24 |

1,8 |

|

Итого |

5960 |

2,83 |

16903 |

52 569 |

2,05 |

3,89 |

0,63 |

2020;5(4):358-366

Таблица 5

Промышленный потенциал свинца и цинка Джимидонского рудного поля

Commercial lead and zinc potential of Dzimidon ore field

|

Категория запасов |

Руда, тыс. т |

Свинец, тыс. т (сод. %) |

Цинк, тыс. т (сод. %) |

Сумма металлов, тыс. т (сод. %) |

|

Рудная зона Бозанг |

||||

|

C l |

757,7 |

17,9 (2,36) |

43,6 (5,75) |

61,5 (8,11) |

|

С 2 |

425,7 |

8,3 (1,95) |

30,1 (7,07) |

38,4 (9,02) |

|

C l + С 2 |

1183,4 |

26,2 (2,21) |

73,7 (6,23) |

99,9 (8,44) |

|

P 1 |

2406,5 |

46,8 (1,94) |

113,4 (4,71) |

160,2 (6,65) |

|

Всего по рудной зоне |

3589,9 |

73,0 (2,03) |

187,1 (5,21) |

260,1 (7,24) |

|

Рудная зона Восточный Джимидон |

||||

|

С 2 |

1287,5 |

20,2 (0,88) |

66,8 (2,94) |

87,0 (3,82) |

|

P 1 |

3443,6 |

54,8 (1,59) |

143,7 (4,1) |

198,5 (5,76) |

|

Р 2 |

3324,0 |

28,0 (0,85) |

97,0 (0,92) |

125,0 (3,77) |

|

Всего по рудной зоне |

9055,1 |

103,0 (1,14) |

307,5 (3,40) |

410,5 (4,53) |

|

Рудная зона Цагарсар |

||||

|

P 1 |

216,0 |

7,0 (3,24) |

9,9 (4,60) |

16,9 (7,84) |

|

Каднукт-Ахшартырагская аномальная зона |

||||

|

P 1 |

1761,0 |

52,0 (2,95) |

82,0 (4,66) |

134,0(7,61) |

|

Всего по Джимидонскому рудному полю |

||||

|

С 1 + С 2 + P 1 + Р 2 |

14 622,0 |

235,0 (1,61) |

586,5 (4,01) |

821,5 (5,62) |

Результаты разведки участка опытных блоков свидетельствуют о высоком качестве полиметаллических руд. В запасах, классифицированных категорией В, содержание свинца составляет 3,41 %, цинка – 6,17 %.

Анализ промышленного оруденения позволяет прогнозировать полиметаллическую рудную зону ещё на 750–800 м с предпосылками существенного (~в 2 раза) увеличения промышленных запасов (табл. 5).

Дробление руд для выщелачивания

Задача качественного разрушения (облегчающего последующее выщелачивание полиметаллов) состоит в отделении неповрежденных зерен полезного компонента от минералов пустой породы, что достигается при избирательном расходе энергии только на разрыв межатомных связей вдоль поверхностей срастаний [9–12].

Процесс разрушения следует проводить с таким уровнем энергетического воздействия, который достаточен для разрушения ослабленных межзерновых связей и недостаточен для разрушения отдельных зерен [13–17].

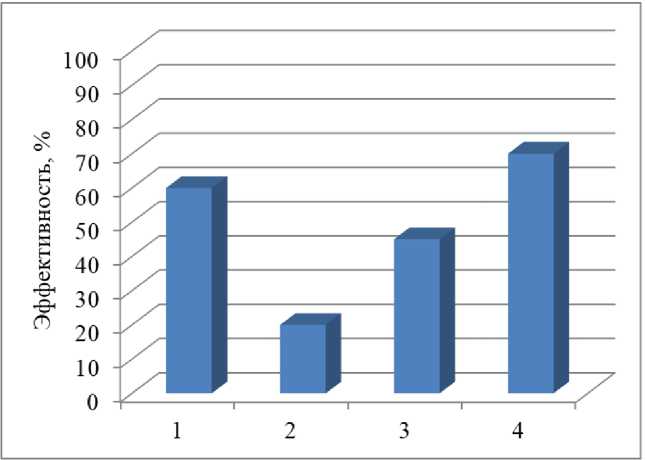

Из рис. 2 видно, что качество дробления горной массы оказывает наибольшее влияние на эффективность разработки месторождений методом шахтного подземного выщелачивания.

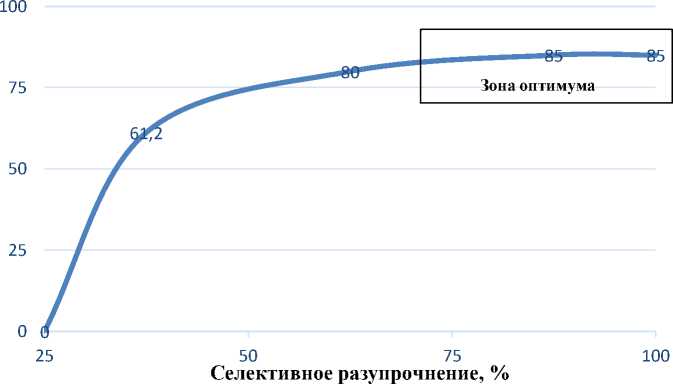

Горная порода, по М.Н. Тедееву, должна быть разделена на составляющие ее кристаллы минералов для обеспечения доступа технологических растворов. Целесообразно взрывом раскрыть сростки, чтобы осуществить процесс выщелачивания полезного компонента, пользуясь микротрещинами. При этом разупрочнение нужно произвести по межзерновым границам, что обеспечит селективность обработки минералов растворами (рис. 3).

Рудные минералы разупрочняются взрывом в меньшей степени, чем породообразующие (кроме кварца, который наиболее устойчив к взрывному разупрочнению).

Равномерное и оптимальное дробление полиметаллических руд для выщелачивания обеспечивается правильным выбором типа взрывчатых веществ и их энергетических показателей. При взрыве на выброс на разупрочнение горного массива затрачивается примерно 1 % образующейся энергии, а при взрыве в зажатой среде, когда энергия пропорциональна импульсу, – примерно 2,5 %.

2020;5(4):358-366

Рис. 2. Влияние на эффективность процессов выщелачивания металлов:

1 – сбор продуктивных растворов; 2 – конструкция блока; 3 – подача выщелачивающего раствора; 4 – дробление руд

Fig. 2. Influence on performance of metal leaching processes:

1 – collection of pregnant solutions; 2 – block design; 3 – supply of leaching solution; 4 – crushing of ores

Рис. 3. Зависимость параметров выщелачивания от селективности разупрочнения пород

Fig. 3. Dependence of leaching parameters on the selectivity of rock weakening

При взрывании горнорудной массы в зажиме происходит преимущественно микро-трещинное разрушение и вскрытие рудных минералов для последующего воздействия на них выщелачивающих растворов. При взрыве на выброс разупрочнение и концентрация микротрещин уменьшаются. Поэтому для целей выщелачивания металлов предпочтительнее системы с использованием элементов отбойки в зажатой среде.

Полученные результаты исследования корреспондируют с данными специалистов затронутого направления горного дела [18–20].

Заключение

Перспективы восстановления утраченного потенциала Садонского свинцово-цинко-вого комбината возможны при комбинировании традиционной горной технологии и технологии шахтного подземного выщелачивания металлов из руд.

2020;5(4):358-366

МИСиС

Рудные зоны месторождений сложены рудами с удовлетворительными для выщелачивания свойствами, что позволяет управлять процессами комбинированной разработки.

Дробление руд для выщелачивания обеспечивается с оптимизацией энергетических показателей взрывной отбойки.

Конверсия традиционной технологии подземной разработки полиметаллических месторождений Садона на технологии шахтного подземного выщелачивания может обеспечить расширение минерально-сырьевой базы и восстановление утраченного потенциала предприятия за счет снижения требований к кондициям на руды. Приоритетным условием эффективности конверсионной технологии является учет геологических условий месторождений и обеспечение крупности выще- лачиваемого рудного куска.

Список литературы Перспективы разработки Садонских месторождений подземным выщелачиванием

- Каргинов К. Г. Исследование возможности селективного разупрочнения горных пород и руд в зависимости от их минерального состава и параметров взрыва. Матер. I Междунар. конф. "Ресурсовоспроизводящие, малоотходные и природоохранные технологии освоения недр". М.: Изд-во РУДН; 2002. С.179-182.

- Голик В. И., Буй Х. Н., Масленников С. А., Анищенко В. И. Использование свойств дискретных пород для оптимизации процессов погашения выработанного пространства. Горные науки и технологии. 2019;4(3):213-219. DOI: 10.17073/2500-0632-2019-3-213-219

- Голик В. И., Комащенко В. И. Отходы обогащения железистых кварцитов как сырье для доизвлечения металлов и использования в качестве закладочных смесей. Горный журнал. 2017;(3):43-47.

- Golik V. I., Gabaraev O. Z., Maslennikov S. A., Khasheva Z. M., Shulgaty L. P. The provision of development conversion perspectives into underground one for Russian iron ore deposits development. The Social Sciences (Pakistan). 2016;11(18):4348-4351.

- Голик В. И., Разоренов Ю. И., Каргинов К. Г. Основа устойчивого развития РСО-Алания - горнодобывающая отрасль. Устойчивое развитие горных территорий. 2017;9(2(32)):163-171.

- Дмитрак Ю. В., Цидаев Б. С., Дзапаров В. Х., Харебов Г. Х. Минерально-сырьевая база цветной металлургии России. Вектор Гео Наук. 2019;2(1):9-18.

- Дмитрак Ю. В. Теория движения мелющей загрузки и повышение эффективности оборудования для тонкого измельчения горных пород: aвтореф. дисс… д-ра техн. наук. М.; 2000. 44 с.

- Chen T., Lei C., Yan B., Xiao X. Metal recovery from the copper sulfide tailing with leaching and fractional precipitation technology. Hydrometallurgy. 2014;147-148:178-182.

- De Oliveira D.M., Sobral L.G.S., Olson G.J., Olson S.B. Acid leaching of a copper ore by sulphur-oxidizing microorganisms. Hydrometallurgy. 2014;147-148:223-227.

- Дмитрак Ю. В., Шишканов К. А. Разработка вероятностной кинематической модели мелющих тел в помольной камере вибрационной мельницы. Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2010;(12):302-308.

- Захаров Е. И., Анциферов С. В., Саммаль А. С., Никулин И. Б. Изучение механизма природных процессов - основа решения экологических проблем при добыче твердых полезных ископаемых. Известия ТулГУ. Науки о Земле. 2016;(3):24-30.

- Sekisov A. G., Shevchenko Y. S., Lavrov A. Y. Prospects for underground leaching in gold mines. Journal of Mining Science. 2016;52(1):115-120.

- DOI: 10.1134/S1062739116010198

- Горбатова Е. А., Емельяненко Е. А. Переработка окисленных медных руд, как фактор развития и расширения минерально-сырьевой базы ЗАО "Михеевский ГОК". Современные проблемы теоретической, экспериментальной и прикладной минералогии. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН; 2016. С. 276-277.

- Комащенко В. И., Васильев П. В., Масленников С. А. Технологиям подземной разработки месторождений КМА - надежную сырьевую основу. Известия ТулГУ. Науки о Земле. 2016;2:95-101.

- Гавришев С. Е., Корнилов С. Н., Пыталев И. А., Гапонова И. В. Повышение экономической эффективности горнодобывающих предприятий за счет вовлечения в эксплуатацию техногенных георесурсов. Горный журнал. 2017;(12):46-51.

- Дмитрак Ю. В., Цидаев Б. С., Дзапаров В. Х., Харебов Г. Х. Минерально-сырьевая база цветной металлургии России. Вектор ГеоНаук. 2019;2(1):9-18.

- Ghorbani Y., Franzidis J.-P., Petersen J. Heap Leaching Technology - Current State, Innovations, and Future Directions. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review: A review. 2016;37(2):73-119.

- Качурин Н. М., Стась Г. В., Корчагина Т. В., Змеев М. В. Геомеханические и аэрогазодинамические последствия подработки территорий горных отводов шахт Восточного Донбасса. Известия Тульского государственного университета. Науки о Земле. 2017;1:170-182

- Ляшенко В. И., Хоменко О. Е., Голик В. И. Развитие природоохранных и ресурсосберегающих технологий подземной добычи руд в энергонарушенных массивах. Горные науки и технологии. 2020;5(2):104-118.

- DOI: 10.17073/2500-0632-2020-2-104-118

- Brigida V. S., Kozhiev K. K., Saryan A. A., Dzhioeva A. K. Time-space problems in geoecology. An interdisciplinary approach: Mining Informational and Analytical Bulletin. 2020;4:20-32.

- DOI: 10.25018/0236-1493-2020-4-0-20-32