Перспективы развития инфраструктуры сельских территорий России на основе инноваций

Автор: Зекин В.Н., Исыпова Е.А.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 12-3, 2019 года.

Бесплатный доступ

В тридцатых годах прошлого века российская деревня являлась донором поставки людских ресурсов для развития промышленности в крупных городах. Благодаря административно-командной системе управления того периода была создана мощная индустрия страны. В настоящее время крупным городам необходимо возвращать долги сельской глубинке, которая тихо умирает. Необходимо мощный научный, кадровый потенциал крупных региональных центров направить на возрождение инфраструктуры сельских территорий и повышение качества жизни её населения. Для этого в статье предлагается создание единого социально-экономического, когда крупные города объединяются с их сельскими территориями для их совместного прогнозирования инновационного развития. С этой цель необходимо вновь вернуться административно-командной системе управления, чтобы прибыль государственных предприятий передавать в центральный фонд для развития малого и среднего бизнеса в сельской местности на основе инноваций. В этом случае сельские районы могут перейти на саморазвитие и самофинансирование своей инфраструктуры и оказать содействие в возрождении села и повышения качества их жизни.

Инфраструктура сельских территорий, административно-командная система, качество жизни сельских жителей, единое социально-экономическое пространство, самофинансирование сельских территорий, инновационная инфраструктура, поизводственно-жилой комплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/142222814

IDR: 142222814 | УДК: 332.1:338.2 | DOI: 10.17513/vaael.958

Текст научной статьи Перспективы развития инфраструктуры сельских территорий России на основе инноваций

In the thirties of the last century, Russian village was a donor of human resources for the development of industry in large cities. Due to the administrative and command management system of that period, a powerful industry of the country was created. At present, large cities have to repay the debts of the rural hinterland, which is dying quietly. There is a need to direct strong scientific and human resources of large regional centres to revitalize rural infrastructure and improve the life quality of rural population. To implement this, the article proposes the creation of a single socio-economic space where large cities merge with their rural areas to jointly predict innovative development. For this goal, it is necessary to return the administrative-command system of management to transfer the profits of state-owned enterprises to the central fund for the development of small and medium-sized businesses in rural areas through innovations. In this case, rural areas can move to self-development and self-financing of their infrastructure and assist in the regeneration of the village and improve the life quality.

История вопроса

В период с 20 до 40х годов развития советской экономики на основе управления административно-командной си- стемы донором в поставке рабочей силы была российская деревня. Как отмечает известный экономист Г.Х. Попов [5] это было оправдано всем ходом историческо- го развития страны, так как необходимо было развивать тяжёлую промышленность для создания материально-технической базы молодого государства. И это дало свой положительный эффект. Благодаря административно-командной системе управления СССР вышел на второе место в мире по общему объёму промышленной продукции после США. Однако это было достигнуто ценой обнищания сельских жителей. Их продукция продавалась государству по твердым ценам и у деревни не оставалось средств для развития собственной инфраструктуры.

В сороковых годах, когда всё население страны, в том числе и сельское, работало в жестких условиях военного времени под девизом «Всё для фронта, всё для победы». Все тяготы жизни легли на обескровленную деревню, и она с честью выдержала это испытание. В послевоенное время эффективность административно-командной системы стала снижаться, так как объёмы производства возросли, и командными методами управлять экономикой было уже сложно.

И хотя в последующие годы для развития села выделялись значительные средства, эффективность их использования была низкой. Однако элементарные условия для большинства селян были созданы. Строились жилые посёлки, дороги хотя и низкого качества, но удовлетворяли потребностям того времени. Однако уже в двадцать первом веке в период развития рыночной экономики ситуация на селе стала резко ухудшаться. Государство стало помогать крупным холдингам по производству сельскохозяйственной продукции, а сельская глубинка и её инфраструктура стала медленно разрушаться. Академик В. Кашин с грустью замечает, что русская деревня сегодня переживает худшие времена [8]. Он приводит следующие факты. За последние 25 лет с карты страны исчезло 34тысячи деревень, а в 20 тысячах живут по 8-10чело-век. Молодежь покидает села и деревни, так как закрываются школы, больницы, детские сады. Настало время правительству страны, его крупным городам возвращать долги сельской глубинке.

Цель и методика исследования

В современных условиях эффективно развивать сельские территории воз- можно лишь с применением инновационных технологий в области строительства объектов социальной, жилищной и других видов структур необходимых для села. Быстровозводимые каркасные технологии «Элевит», «Деметр» позволяют качественно возводить школы, детские сады, коттеджи. Но в настоящее время в сельской местности нет материальной базы для этих технологий. В этих условиях актуальна идея учёного Г. Батова [1] о создания единого социальноэкономического пространства (ЕСЭП), которая отвечает идее развития сельских территорий на основе инноваций. Для этого необходимо создание ЕСЭП где крупные города становятся лидерами инновационного развития региона и его сельских территорий на основе тесного взаимодействия вузовской науки, бизнеса и государства. Однако, как отмечает Д. Родрик [6] в развивающем мире достаточно новых технологий, но спрос на них, особенно в сельской глубинке очень низок, так как у них недостаточно, знаний, умений в использовании новых технологий. В этих условиях крупные города, внедряя новые технологии в сельской местности с выгодой для себя, могут оказать существенную помощь селу. В этом случае инновационные идеи будут поддерживаться не одиночными активными жителями села а распространятся как «эпидемия» по замечанию Н.Н. Талеба [7]. При этом создаются «точки роста» способствующие внедрению инноваций в малом и среднем бизнесе. Для большей эффективности модель ЕСЭП должна разрабатываться на основе прогнозного сценария инновационного развития села, района, региона. В этом случае можно зафиксировать точки роста новых технологий или отставания от планируемых показателей.

Результаты исследования

Для реализации планов модели ЕСЭП развития сельских территорий на 5-7лет необходима помощь хозяйственных обществ городских вузов крупных городов, которые разрабатывают новые технологии. Это можно сделать через развитую систему инновационную структуру в каждом крупном селе, поселке. К особенностям внедрения инноваций в сель- ской местности следует отнести их поддержку «снизу» населением при отборе, предлагаемых в инновационных пунктах «сверху» от вузов и научных институтов. Это позволяет селянам внедрять то, что востребовано в данный момент времени для конкретных условий развития инфраструктуры села. В научной статье [3] на примере сельских районов Пермского края представлены показатели качества жизни сельских жителей за 2016 год, которые с большей долей вероятности не изменились и к 2019 году (таблица).

На 2019 год в более развитых районах Пермском, Чернушенском и Ве-рищагинском качество жизни сельских жителей предкризисное, а в более отдалённых районах Оханском, Березовском и Красновишерском – кризисное. Если реализовать программу инновационного развития этих районов на 2020-2024 гг., то качество жизни первых трех районов повысится до среднего уровня, а в двух районах Оханском и Березовском станет предкризисным, а в самом удаленном северном районе – Красновишерском останется критическим. Анализируя эти данные, можно сделать вывод, что при тесной работе вузов, бизнеса и органов местного самоуправления постепенно можно повысить до хорошего и отличного уровня.

В статье [4] предлагается разработка проектов для застройки производственно-жилыми комплексами (ПМЖ) в радиусе 50 км от города Перми, по новым инновационным каркасным технологиям «Элевит» и «Деметр». Авторы этой идеи С. Литвин и А. Кук полагают, что через инкубацию ПМЖ возможен одновременный рот производительности труда и занятости сельского населения. Для этого необходимо привлечь молодых специалистов с высшим и средним техническим образованием не только для их проектирования, строительства, но и производству экологически чистой сельскохозяйственной продукции для города и возможного экспорта за рубеж.

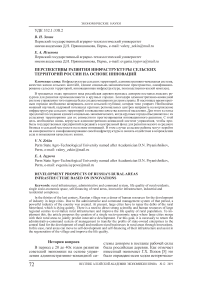

Государству необходимо заинтересовать молодое поколение возможностью получения не дорогого жилья по ипотеке и обеспечением условий для хорошо оплачиваемой работы. Но для этого необходима поддержка крупных городов и государств (рисунок).

Однако для реализации этой программы нужны финансовые ресурсы, которых как всегда в бюджетах регионом и их сельских районов нет. Выход из сложившейся ситуации предлагает известный экономист С. Губанов[2].

Прогнозный сценарий развития инфраструктуры сельских территорий и качества жизни населения районов Пермского края на 2020-2025 гг.*

|

Пермский край |

Средний балл |

Качество жизни сельского жителя по состоянию на 2016-2019 г.г. |

Инерционный сценарий |

Инновационный сценарий |

|||

|

Кластер |

Районы |

Средний балл S i |

Качество жизни сельского жителя |

Средний балл Si |

Качество жизни сельского жителя |

||

|

Центральный |

Пермский |

1,91 |

Предкризисное |

2,01 |

Предкризисное |

2,5 |

Среднее |

|

Оханский |

1,64 |

Критическое |

1,79 |

Критическое |

2,02 |

Предкризисное |

|

|

Южный |

Чернушин-ский |

2,1 |

Предкризисное |

2,29 |

Предкризисное |

2,57 |

Среднее |

|

Западный |

Верещагинский |

2, 04 |

Предкризисное |

2,24 |

Предкризисное |

2,55 |

Среднее |

|

Северный |

Красновишерский |

1,45 |

Критическое |

1,56 |

Критическое |

1,72 |

Критическое |

|

Восточный |

Березовский |

1,5 |

Критическое |

1,63 |

Критическое |

1,84 |

Предкризисное |

П р и м е ч а н и е : *таблица составлена и рассчитана на основе собственных исследований автора с учетом корректировки на 2019 год.

Составляющие инновационной сферы России. Схема разработана на основе источника [3] и дополнена авторами (выделено цветом)

Он считал, что прибыль у государственных предприятий (энергетических, транспортных, добывающих углеводородное сырье) необходимо изымать для концентрации в особом фонде для инновационного развития экономики страны и его сельских территорий. Это соответствует периоду эффективного развития административно-командной системы, но с целью возврата бюджетных денег для нужд села. С. Губанов предлагает вновь, как в тридцатые годы перейти к государственному планированию в инновационном развитии страны и увеличения его ВВП. В этом случае система будет работать не для обогащения отдельных руководителей, а на решение главной задачи – социо-гуманитарного развития России.

Выводы

Создание единого социально-экономического пространства, в которое включены не только крупные города, но и средние, а также их сельские территории позволяет создать единую структуру управления их инновационного развития. В этом случае их экономика будет ориентирована на решение вопросов саморазвития инфраструктуры сельских территорий. Для активизации такой деятельности необходимо в сельских районах создать сеть филиалов кафедр вузов с целью создания банка данных о новых технологиях, предлагаемых селянам для внедрения. Большую часть отчислений от прибыли малых предприятий оставлять в органах местного самоуправления для развития инфраструктуры. Это увеличит их заинтересованность в развитии малого бизнеса. Решить на государственном уровне пятилетнее планирование инновационного развития сельских территорий на основе ЕСЭП с целью повышения качества жизни населения России.

Список литературы Перспективы развития инфраструктуры сельских территорий России на основе инноваций

- Батов Г. Неоиндустрилизация на региональном уровне: проблемы реализации // Экономист. 2015. № 10. С. 91-94.

- Губанов С. Главы госкомпаний: с чем связать их вознаграждение? (опыт политического анализа) // Экономист. 2016. № 4. С. 4-14.

- Зекин В.Н., Светлаков А.Г. Единое социально-экономическое пространство инновационного развития сельских территорий // Аграрный вестник Урала. 2017. № 12-(167). С. 32-39.

- Зекин В.Н., Светлаков А.Г., Исыпова Е.А. Методология прогнозирования инновационного развития сельских территорий регионов России // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2019. - № 10-1. - С. 215-218.

- Попов Г.Х. Эффективное управление. М.: Экономика. 1985. 335 с.

- Родрик Д. Отраслевая политика для XXI века // Прогнозис. 2007. № 3. С. 213-214.

- Taleb N.N. Antifragile: Things That Gain from Disorder. New-York: Penguin Random House, 2016. 768 p.

- Чуйков А. Кто ставит крест на Российском селе // Аргументы недели. 2017. № 27 (569). С. 3.