Перспективы развития этнографического туризма в Арктике (на примере Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа)

Автор: Голубчиков Сергей Николаевич, Плисецкий Евгений Евгеньевич, Хетагурова Валерия Шотаевна

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Рубрика: Новые туристские центры туристский потенциал этнических традиций

Статья в выпуске: 4 т.9, 2015 года.

Бесплатный доступ

Этнографический туризм в современном мире, и в России в частности, за последние десяти- летия приобрел особую актуальность, поскольку он позволяет прикоснуться к истокам наци- ональной культуры не только своего народа, но и познакомиться с культурой других народов. Россия отличается крайним многообразием этнокультурных туристских ресурсов, которые в недостаточной степени используются в качестве значимого вида туризма, который мог бы обеспечить той или иной территории нашей страны значительный приток туристов. Ар- ктика сегодня становится всё более привлекательной для экологического и этнографического туризма. В Российской Арктике проживают свыше 30 малочисленных коренных народов Севера, они сохранили особую культуру, способы выживания в экстремальных условиях среды, навыки традиционного щадящего природопользования, умения жить в согласии с окружающей средой. Этнографический туризм на Севере России считается одним из самых перспективных. В статье представлены материалы, собранные во время поездки в Берёзовский район Ханты- Мансийского автономного округа в июне 2015 г., где авторы провели анкетирование среди на- селения и государственных служащих по вопросу о том, имеется ли в районе программа и какие проводятся мероприятия по развитию экологического и этнографического туризма. Авторы изучили, как организован этнографический туризм в Берёзовском районе, роль в этом процессе национальной родовой общины. Всего в Югре 475 территорий традиционного природопользо- вания коренных малочисленных народов Севера, которые способны предложить туристам воз- можность знакомства с бытом и укладом жизни коренного населения, посещение жилищ и куль- товых сооружений, участие в фольклорных обрядах, красочных фольклорных представлениях, погостить в настоящем чуме, побывать на стойбищах оленеводов, прокатиться на оленьих упряжках, узнать секреты национальной кухни. Рассмотрен опыт деятельности туристическо-этнографического комплекса «Сорни Сэй», ко- торый знакомит туристов с культурой народов Севера, организует и проводит различного уровня мероприятия и программы, изготавливает сувениры, организовывает семинары и ма- стер-классы по декоративно-прикладному искусству.

Этнографический туризм, арктика, коренные малочисленные народы севера, этнографический комплекс, родовая община, березовский район хмао

Короткий адрес: https://sciup.org/140206440

IDR: 140206440 | УДК: 338.484.2 | DOI: 10.12737/14534

Текст научной статьи Перспективы развития этнографического туризма в Арктике (на примере Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа)

Этнографический туризм приобретает в современном высокоурбанизированном и ритмичном мире особую актуальность, поскольку он позволяет прикоснуться к истокам национальной культуры не только своего народа, но и познакомиться с культурой других народов, отношение к которым зачастую формируется на стереотипах и шаблонах. На протяжении последних де- сятилетий проблема сохранения этнокультурного наследия, самобытности и разнообразия многоликой палитры народов, территориальных групп и сообществ, приобрела поистине глобальный характер.

С учетом растущей значимости туризма, его всестороннее изучение немыслимо без активного обращения к этнокультурной тематике. Согласно экспертным прогно- зам, путешествия с этнокультурной мотивацией уже во второй четверти нынешнего столетия станут одним из самых массовых и динамичных видов международного туризма. Этнотуризм – это особый вид познавательных путешествий, основной целью которых является посещение какого-либо объекта для исследования архитектуры, культуры, традиций и быта народа, этноса, живущего или когда-либо проживавшего на данной территории. Классические этнографические туры включают в себя знакомство с бытом и укладом жизни народа, посещение жилищ и культовых сооружений, участие в фольклорных обрядах, красочных фольклорных представлениях. Такой вид отдыха появился вследствие возросшего интереса туристов к подлинной жизни народов, к народным традициям, творчеству, обрядам и культуре. Интерес объясняется, в свою очередь, стремлением людей в современном унифицированном мире к самоидентификации, поиску и изучению своих этнических корней. Результаты такого познания позволяют почувствовать себя особенным, причастным к целой истории со свойственными ей культурными традициями. Знакомство с культурами и этническими особенностями других народов помогает составить картину целостного многогранного мира со всеми его народностями, уникальными в своей индивидуальности.

Россия отличается крайним многообразием этнокультурных туристских ресурсов, которые в недостаточной степени используются в качестве значимого вида туризма, который мог бы обеспечить той или иной территории нашей страны значительный приток туристов. И особого внимания в данном контексте заслуживают районы Российской Арктики, сохраняющие уникальный этнический колорит коренных малочисленных народов Севера. Арктика сегодня становится всё более привлекательной для экологического и этнографического туризма.

В Российской Арктике проживают свыше 30 коренных малочисленных народов Севера (КМНС) численностью до 30 тыс. чел., они сохранили особую культуру, способы выживания в экстремальных ус- ловиях среды, навыки традиционного щадящего природопользования, умение жить в согласии с окружающей средой. Не случайно этнографический туризм становится всё более популярным в Скандинавских странах, в Исландии, на Севере Канады, на Аляске. Ежегодно 200 тыс. европейцев посещают Север Норвегии, чтобы встретить здесь Новый год, полюбоваться полярным сиянием, познакомиться с культурой и бытом саамов. Иное у нас, как, например, в соседней со Скандинавией Мурманской области, где пока совершенно не развит этнографический туризм, как, впрочем, и в других арктических регионах страны. В то же время этнографический туризм на Севере России считается одним из самых перспективных – он имеет большое будущее в России. На это указывает огромный потенциал страны, который составляют территория, богатейшее культурное и историческое наследие.

Этнографический (не путать с этническим 1) туризм способствует развитию тесных связей и обмену между представителями разных народов России, включению их самобытной культуры в мировое наследие [5]. К сожалению, определение этнографического туризма трудно найти в учебниках [1, 5–7], хотя в сети Интернет представлено широкое разнообразие определений этого вида туризма. По-видимому, данное обстоятельство, среди прочего, мешает его организованному и целенаправленному развитию в Российской Арктике, в том числе в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах, на Таймыре. По мнению авторов учебника «Основы туризма» А.С. Кусова и Ю.А. Джаладян [5], эти районы вообще не являются туристическими (за исключением плато Путорана), так как не имеют туристических центров. С этим утверждением невозможно согласиться. Известно, что туристские ресурсы на территории России используются не в полной мере. Одними из ценнейших ресурсов являются традиции и обычаи народов России, открывающие возможности для развития этнографического туризма, в частности, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

Этнографический туризм представлен тремя основными видами:

-

1) посещение существующих поселений – этнических деревень, сохранивших особенности традиционной культуры определенных народов (временные и постоянные);

-

2) знакомство с музеями народного быта – особый интерес вызывают «живые» этнографические музеи под открытым небом, фольклорные деревни, в которых содержатся образцы традиционной архитектуры, предметы быта. При этом человек может своими глазами увидеть предмет, принадлежавший к той или иной культуре и эпохе, узнать о его назначении, ощутить причастность к культуре своего и других народов. В сельских домах можно познакомиться с жителями, которые одеты в национальные костюмы, заняты традиционными ремеслами. Чем больше на территории элементов этнографического наследия, тем выше степень её привлекательности для туризма [2];

-

3) знакомство с непредметными формами наследия – с традициями, праздниками, обрядами и обычаями. Это элементы социального и культурного наследия, передающегося от поколения к поколению, и сохраняющиеся в определенных сообществах, классах и социальных группах в течение длительного времени [4].

Этнографический туризм – визитная карточка Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе и ее северозападного Берёзовского района. Древняя культура коренных малочисленных народов ХМАО – хантов (устар. остяки), манси (устар. вогулы) и лесных ненцев представляет большой интерес. Общая численность коренных народов Севера в пределах ХМАО составляет всего 31 932 чел. (2% всего населения округа, данные 2014 г.), но численность их растёт, больше всего их проживает в Берёзовском районе. Всего же в Югре 475 территорий традиционного природопользования КМНС. Побывать в национальных селениях, на стойбищах оленеводов, погостить в настоящем чуме, прокатиться на оленьих упряжках, узнать секреты национальной кухни – такую возможность уже сегодня предоставляют гостям Югры различные туристические программы. В 2014 г. в Югре было реализовано 290 туристских программ, из которых 44 – экологической и этнографической направленности, 11 круизных речных маршрутов, а всего в 2009–14 гг. здесь побывало 2,67 млн. туристов [8].

Небольшой город Берёзово с населением около 8,6 тыс. чел. считается местным туристическим центром. Основан в 1593 г. как город-крепость с чердынским воеводой. Город никогда не разрушался и сохранил своё историческое лицо, в нём много старинных купеческих зданий, богатый краеведческий музей. Берёзово является одним из знаменательных мест, сыгравших огромную роль в истории не только Сибири, но всей России: это место связано с ссылкой А.Д. Меньшикова и его семьи, бояр Долгоруких, А.И. Остермана, декабристов, Л.Д. Троцкого.

До нач. 2000-х гг. в Берёзово летал из Москвы рейс самолета Ан-24, сейчас до него можно добраться из Ханты-Мансийска по реке на «Метеоре», а также и на самолёте, в том числе из Тюмени. В последнее время к Берёзовскому району стали проявлять интерес те, кто хотел бы пожить в природных условиях, отдохнуть, половить рыбу. Особый спрос на знаменитую сосьвинскую селёдку, которая подавалась к царскому столу (обитает только в реке Северная Сосьва, на которой стоит Берёзово), ну и, конечно на муксуна и тайменя.

Во время пребывания в Берёзово в июне 2015 г. мы провели анкетирование среди населения и государственных служащих. При ответе на вопрос о том, имеется ли в районе программа по развитию экологического и этнографического туризма, опрошенные разделились во мнении о наличии подобной программы. По словам одного из опрошенных, являющегося муниципальным служащим, такая программа есть, но её реализация тормозится плохо развитой инфраструктурой, обусловленной суровостью климата, вли- яющей на транспортную доступность территории. Кроме того, было отмечено отсутствие интереса местных властей к данной сфере. Хотя здесь прослеживается явно слабая осведомленность населения о существующих приоритетах государственной региональной и муниципальной политики в округе, ставящей туризм важной задачей развития экономки округа.

Рассмотрим, как организован этнографический туризм в Берёзовском районе, где этим занимаются национальные родовые общины (НРО) КМНС.

НРО КМНС «Турупья» (с. Саранпуль) предлагает спортивно-рыболовный и охотничий туризм в летний и зимний период времени. В 2013 г. на угодьях общины в урочище Турупья, вблизи оз. Турупья, обустроен промышленный стан и ведётся приём туристов. На стойбище предоставляется возможность познакомиться с культурой и бытом КМНС. Стоимость услуги – 5 тыс. рублей в сутки с человека. В эту стоимость входит предоставление снегохода/лодки с подвесным мотором, аренда домика, услуги проводника, трансфер до места охоты/рыбалки с промышленного стана и обратно.

НРО КМНС «Рахтынья» (с. Сосьва) занимается этнографическим туризмом, знакомит гостей с культурой и бытом КМНС, позволяя приобщиться современному человеку к истокам древней культуры. Община владеет охотничьими угодьями и рыбопромысловыми участками, что позволяет организовывать рыболовный и охотничий туризм.

ООО «НП Элаль» предлагает познакомиться с культурой и бытом народов Югры в туристическо-этнографическом комплексе «Сорни Сэй» (в переводе с мансийского – Золотой песок), расположенного в 3 км от Берёзово. Хвойный лес, чистый воздух, богатые рыбой воды р. Северная Сосьва, условия проживания и быта приближены к естественным, – все это оставит поистине незабываемые впечатления для самого искушенного туриста. «Сорни Сэй» знакомит туристов и жителей района с культурой народов Севера, организует и проводит различного уровня мероприятия как окружного, так и районного значения, новогодние и праздничные программы, дни выходного дня, семейный отдых, детские этнографические палаточные лагеря (в каникулярный период), осуществляет пошив чумов и одежды для различных мероприятий, оленеводов и рыбаков-охотников (в том числе и национальной), изготавливает сувениры, проводит семинары и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству КМНС. Работает комплекс круглогодично. Руководит общиной, которая была создана в нач. 2000-х гг., Филиппова Ольга Константиновна. Переехав сюда с Байкала, она руководила местным Домом быта в Саран-пауле. Идея создания общины, по словам Ольги Константиновны, родилась так: «Ездя по поселкам, видя, что условия такие, не очень социально-обеспеченные люди и отдаленность района от цивилизации накладывают свои сложности, не каждый человек может выехать, продать свою вещичку какую-то <…> и создалась у меня идея, что нужно объединить всех мастеров нашего района и сделать национально-традиционное предприятие, которое занимается сувенирным производством. Если кто-то что-то умеет делать, поделку какую, он может изготовить, дать нам ее, а мы уже выезжаем на разные выставки, в Москву и другие города, где эти вещи и реализуем…».

Позже был создан палаточный лагерь для детей (открыт 18 июля 2010 г.), действующий во время каникул в летний период, а в последнее время – и в новогодние каникулы. Дети отдыхают здесь в 3 летних смены по 30 человек, работают с ними профессиональные педагоги из коренных жителей из числа КМНС. Жизнь в лагере обустраивается по образу жизни мансийской общины. Каждый отряд является определённым мансийским родом, а воспитатель отряда считается «хранительницей очага» этого рода. Дети в первый день делятся на 3 рода (отряда), а воспитатели – «хранительницы очага» – знакомят ребят со своими родами (отрядами), с его традициями и занятиями. У каждого рода – своя тамга (печать). Этой печатью отмечаются добрые и полезные дела рода. Кроме того, для каждого рода выбирается совет старейшин. Вечером весь род собирается у костра. Во время вечерних посиделок дети обсуждают итоги дня, а затем проводят

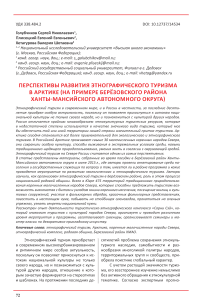

Рис. 1 – Возможности для рыбалки в комплексе «Сорни Сэй»

(а – Е.Е. Плисецкий со щукой весом 15 кг; б – вид на р. Северная Сосьва, фото авторов)

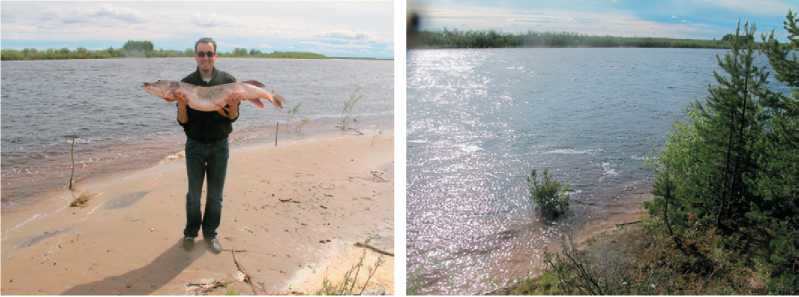

Рис. 2 – Традиции гостеприимства народов Севера (а – традиция встречи гостей: необходимо перешагнуть через костёр; б – традиционное жилище народов Российской Арктики – чум)

концерт. Такое действо повторяется каждый день. В это время дети исполняют частушки и сценки на злобу дня, поют песни под гитару, а «хранительницы очагов» рассказывают мансийские сказки. Эти моменты надолго остаются у ребят в памяти. Так же в лагере дети в игровой форме изучают мансийский язык. Очень увлекательно проходят занятия по экологии, в рамках экологического воспитания проходят походы «Зелёный патруль», во время которых ребята учатся правильно разводить и тушить костры в лесу, ориентироваться на местности, распознавать лекарственные травы. В лагере проходит активная работа кружков по национальным видам творчества: бисероплетению, плетению из осоки, шитью национальных орнаментов, изготовлению утвари из бересты. В лагере ребята самостоятельно ходят на рыбалку (рис. 1), сами разделывают и готовят рыбу, следуя советам опытных наставников, регулярно проводят соревнования по национальным видам спорта. Ребята узнают много интересных игр, которые можно проводить на свежем воздухе. При этом забывают про мобильники, телевизор и компьютеры – все отдыхают и набираются сил на свежем, пропитанном хвоей воздухе.

В «Сорни Сэй» часто приезжают иностранные туристы, чтобы отведать национальные блюда. В меню входят жаркое из оленины, уха, строганина из нельмы и муксуна, пироги с рыбой и ягодами, чай на травах. Налажен и международный обмен. В «Сорни Сей» проходили обучение участники Российско-Канадской программы НОРДЕП 2. После угощения и экскурсии по территории комплекса гостей знакомят с традиционной культурой народов Югры. Это проходит в форме театральных постановок, песен, рассказывания сказок. Гостям очень нравится разучивать национальные танцы и песни. Туристы активно посещают мастер-классы по изготовлению национальной игрушки – кукол акань, сувениров из бересты и бисера. Единственное, что не позволяется – это использовать обрядовую культуру (шаманизм). Только сами её носители могут посвящать людей в её тайны, если считают это нужным. Экскурсия (вход) по туристическо-этнографическому комплексу «Сорни Сэй» стоит 250 р. (дети – 150 р.), проживание в течение суток с пятиразовым питанием и предоставлением различных услуг – 3 690 руб. Предоставление в аренду домиков (до 8 чел.) стоит 1 500 руб. в 1 час.

Практически все работники «Сор-ни Сэй», которые помогают организаторам во всём, по национальности ханты и манси. Частыми гостями «Сорни Сэй» являются жители г. Берёзово. Люди с удовольствием проводят выходные в этнографо-туристическом комплексе. Зачастую люди приезжают семьями и остаются на все выходные. В зимнее время они арендуют избушки, а в летнее – чумы и палатки (рис. 2). Гости с огромным удовольствием пользуются баней. Зимой любимой забавой является ледяная горка, спускающаяся с яра на реку. Взрослые вместе с детьми катаются на ледянках и оленьих шкурах, после чего идут греться в гостевой чум и пить травяной чай. В лагере разработаны и действуют 3 программы организации отдыха выходного дня и отдыха для молодожёнов, а также для детских коллективов «Добрые соседи». В будущем организаторы планируют создать охот- ничью тропу и организованную рыбалку.

Ежегодно 9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. Основное внимание ООН в 2013 г. было уделено теме «Создание альянсов коренных народов: соблюдение положений договоров, соглашений и других конструктивных договоренностей». Выделение этой проблемы из всего спектра вопросов, касающихся коренных народов, не случайно. Образ жизни, условия проживания, мировоззрение этих народов ставят их в особое положение, которое всё больше учитывается мировым сообществом. В России вопрос о «контроле над своей судьбой» также актуален для аборигенных народов. Об этом заявляют их лидеры на больших форумах, об этом говорят оленеводы, охотники и рыболовы в тайге и тундре.

Ещё в 1763 г. великий русский учёный Михаил Васильевич Ломоносов сказал: «Российское могущество прирастать будет Сибирью». К сожалению, на волне мировых финансово-рыночных отношений, в современной трактовке, слово «могущество» было заменено на слово «богатство», которое выделяет важность и значимость территориальных и природных ресурсов Сибири. Но только ли этот смысл вкладывал в эти строки учёный? Ведь «могуществом» России всегда были и остаются не только её территории, но также многонациональ-ность и многоконфессиональность проживающего на ней населения. Испокон веков Россия являлась страной с богатой историей, религиозными и культурными традициями населяющих её многочисленных народов [3]. Именно бережное отношение к своим природным богатствам, устоям и обычаям, а также заимствование опыта и культуры смежных народов – характерная черта нашего государства.

Список литературы Перспективы развития этнографического туризма в Арктике (на примере Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа)

- Асташкина М.В., Козырева А.Н., Кусков А.С., Санинская А.А. География туризма. М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2008. 432 с.

- Голубчиков С.Н., Хетагурова В.Ш., Брюханова Г.А. Тверь как туристический центр Дальнего Подмосковья//Современные проблемы сервиса и туризма. 2015. Т. 9. № 3. С. 131-135.

- Голубчиков С.Н., Хетагурова В.Ш., Брюханова Г.А. Экономический кризис как стимул развития рекреационно-туристического комплекса Северного Подмосковья.//Современные проблемы сервиса и туризма. 2015. Т. 9. № 2. С. 41-47.

- Воскресенский В.Ю. Международный туризм. М.: Юнити-Дана, 2007. 255 с.

- Кусков А.С., Джаладян Ю.А. Основы туризма. М.: КНОРУС, 2010. 400 с.

- Самойленко А.А. География туризма. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 368 с.

- Теория и практика туризма. Вопросы географии/Отв. ред. В.М. Котляков, В.И. Кружалин, Н.В. Шабалина. Сб. 139. М.: Издательский дом «Кодекс», 2014. 472 с.

- Ханты-Мансийский автономный округ. Ханты-Мансийск, 2015. 56 с.

- Этнографический туризм в России. URL: http://rusotourism.ru/etnograficheskiy-turizm-v-rossii.html (Дата обращения: 1 октября 2