Перспективы развития малой гидроэнергетики в условиях Мурманска и Кольского Севера

Автор: Лагунов Е.Н., Хокканен В.Н.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 3 т.9, 2006 года.

Бесплатный доступ

В статье доказательно рассмотрена возможность использования в нашем регионе в целях энергоснабжения малых водотоков (ручьи, речки) с разным энергетическим потенциалом. Приведенные данные о состоянии энергетики края подтверждают перспективность развития малой и микрогидроэнергетики в регионе, что позволяет уменьшить остроту энергетических проблем малых населенных пунктов. Представлен приближенный расчет и анализ стоимости сооружения малой гидроэлектростанции, сроков ее строительства и окупаемости. На примере малого водотока - ручья, протекающего по территории одного из пригородов города Мурманска, поселка Дровяное, где испытываются многолетние затруднения в теплоэлектроснабжении, представлены результаты натурных измерений основных гидравлических характеристик ручья, а также приближенный расчет его энергетического потенциала. Обращается внимание на тот факт, что сооружение малых гидростанций не нарушает местной экологической обстановки и рыбных нерестилищ. Развитие малой гидроэнергетики бесспорно является положительным вкладом в энергоснабжение малых населенных пунктов регионов Крайнего Севера.

Короткий адрес: https://sciup.org/14293746

IDR: 14293746

Текст научной статьи Перспективы развития малой гидроэнергетики в условиях Мурманска и Кольского Севера

Является очевидным, что "эра" дешевой энергии для обеспечения потребностей общества закончилась. Вследствие этого, начиная с 50-60 годов XX в., в мире повышается интерес к возобновляемым источникам энергии. Это можно видеть на примере энергетики стран Европы, Америки и других.

В этой связи особую привлекательность в энергообеспечении нашего региона могут иметь малые гидроэлектрические станции (МГЭС) на различных водотоках. Известно, что для поселения на севере люди выбирали места вблизи водотоков, чтобы обеспечить себя рыбным промыслом и водой. Поэтому практически любой малый населенный пункт в крае имеет в непосредственной близости водоток с его энергетическим потенциалом, использование которого позволит отказаться (хотя бы частично) от дорогих дизельных электростанций и содержать их в качестве резервных, повысив этим надежность энергоснабжения поселков.

Чем же привлекательна малая гидроэнергетика? МГЭС сохраняет ландшафт, возможность для рыбы пройти на нерест, не изменяет гидрологию местности, в отличие от больших гидроэлектростанций. Кроме того, МГЭС, в отличие от других возобновляемых источников энергии, не зависит от погодных условий и способа подачи энергии. МГЭС, производя дешевую энергию, относительно быстро окупают затраты на строительство, тем более, что их сооружение осуществляется блочным (агрегатным) методом. Известно ( Стребков , 1997), что стоимость строительства МГЭС установочной мощности около 400-500 кВт составляет порядка 12-15 млн руб. А разработка проектной техдокументации, изготовление оборудования, строительство, монтаж и ввод в эксплуатацию "под ключ" осуществляется за 15-18 месяцев ( Бляшко , 1997; Кошелев , 1997). Себестоимость электроэнергии при этом составляет не более 0,35-0,45 рубля за 1 кВт.ч, что в 1,5-2 раза ниже, чем по расценкам РАО ЕЭС. Отсюда, окупаемость затрат на сооружение МГЭС составит 4-5 лет.

Сооружение подобных гидросистем осуществляют отечественные организации, их гидроагрегаты работают в автоматическом режиме и не требуют постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Понятно, что малые гидроэлектрические системы устранят многие проблемы в энергоснабжении малых населенных пунктов, к которым могут относиться пригороды Мурманска и небольшие поселки вокруг города, в поймах небольших рек и на побережье. Кроме того, ландшафт нашего края как бы специально создан природой для использования энергетического потенциала малых водотоков. Однако такой перспективный источник энергии практически не используется, хотя технология его использования не представляет больших трудностей и многократно испытана российскими инженерами в условиях северо-западных регионов.

В пользу применения малой гидроэнергетики в нашем регионе также говорит то, что современное энергообеспечение почти всегда осуществляется от сетей РАО ЕЭС России, техническое состояние которых неудовлетворительное и продолжает ухудшаться. Это можно отнести и к Мурманской области. Известно ( Стребков , 1997; Кадыков, Селивахин , 1997), что по стране около 57 % энергетического оборудования имеет износ более 50 %, а 11 % полностью выработало свой ресурс. Возникла острая необходимость пересмотра концепции централизованного энергоснабжения, ориентированной на крупные ГЭС, ТЭЦ и котельные, что пригодно для крупных городов, но неприемлемо для малых сельских населенных пунктов или пригородов, удаленных от крупных котельных и больших промышленных предприятий. Их теплоснабжение требует значительных затрат на транспортировку энергоносителей (топлива) и электроэнергии.

Приведенные доводы доказывают необходимость развития малой гидроэнергетики в сочетании с местной энергоресурсной базой. Кроме того, в ряде литературных источников ( Бляшко , 1997; Васильев, Хрисанов , 1991) сообщается, что в России имеется ряд предприятий, готовых поставить оборудование для малых ГЭС на мощность водотоков от 10 до 1000 кВт.

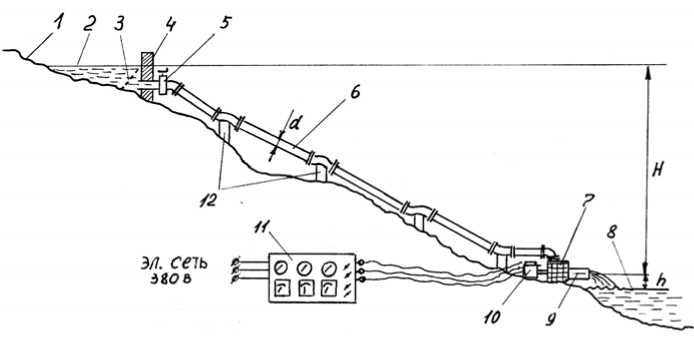

Для более убедительного разъяснения простоты принципа действия и создания МГЭС на рис. 1 представлена схема расположения малой гидроэлектростанции на водотоке.

Из обозначений элементов схемы понятно, что наиболее трудоемким является создание водонакопителя-запруды 2 с помощью стенки 4, снабженной рыбопроходным устройством.

Глубина водонакопителя 2 может быть до 1 метра в зависимости от характеристик водотока. Диаметр водовода 6 определяется расчетом, также исходя из характеристик водотока. Энергетическое оборудование 7, 9, 10, 11 изготавливается на специализированном предприятии, поставляется и устанавливается агрегатно. Мощность оборудования определяется исходя из характеристик водотока с учетом местных условий.

Таким образом, анализ энергетического потенциала малых водотоков, как одного из видов возобновляемой энергетики в окрестностях города Мурманска, показывает перспективность вложения средств в это направление энергетики. В этом также убеждают данные пресс-службы "Колэнерго", а именно: по Мурманску на отопление в сутки требуется от 1000 до 2000 тонн мазута в зависимости от погодных условий. Следовательно, снижение расхода топлива хотя бы на 1-2 % за счет возобновляемой энергии экономит от 300 до 600 тыс. рублей в сутки при цене мазута 3 тыс. рублей за тонну. Эти цифры и предложения могут быть привлекательны при формировании "теплоэнергетического" бюджета области.

Рис. 1. Принципиальная схема размещения малой ГЭС на водотоке:

1 – русло ручья-водотока; 2 – водонакопитель; 3 – решетка, задерживающая мусор; 4 – стенка водонакопителя, снабженная рыбопроходным устройством; 5 – запорная задвижка; 6 – водовод; 7 – гидротурбина; 8 – нижний бьеф водотока; 9 – сливной коллектор; 10 – электрогенератор; 11 – щит автоматики управления; 11 – опоры водовода. Н – напор водяного столба гидросистемы; h – потеря напора за счет расположения гидроагрегата, d – диаметр водовода.

-

2. Объект и методика исследования

Администрации города большие заботы и затраты создает поселок Дровяное из-за трудностей теплоснабжения, причиной которых является катастрофически устаревшее оборудование местной котельной, ветхость теплотрасс и жилого фонда.

Рис. 2. Общий вид малого водотока

Внимание привлекает наличие на территории поселка ручья-водотока с довольно большим энергетическим потенциалом, который мог бы быть использован как энергоисточник. Общий вид водотока поселка представлен на рис. 2. Наличие в русле ручья водопропускных труб длиной 12,5 м и диаметром 1,5 м (для прокладки дороги) как бы "спрямляли" русло и этим создавали идеальные условия для определения гидравлических характеристик водотока: скорости и расхода воды.

Измерение скорости потока воды осуществлялось методом "плавающей метки" ( Дэвис, Шуберт , 1983), определение расхода воды – по формуле:

G = f mp ν в , (1)

где f mp – площадь сечения сектора трубы, заполненного потоком воды, м2 (определялась непосредственным измерением геометрических размеров и расчетом); ν в – скорость воды, м/с.

Возможная мощность малой ГЭС, создаваемой по русловой или деривационной схеме, определялась по уравнению:

N = γ g Н G η , кВт, (2)

где γ – плотность воды (1000 кг/ м3), g – ускорение свободного падения, Н – располагаемый напор воды, м; G – расход воды водотока, м3/с; η – КПД энергетического оборудования МГЭС.

В результате обследования водотока (ручья, показанного на рис. 2) были определены следующие гидравлические характеристики:

-

- скорость воды ν в = 2,04 м/с;

-

- расход воды G = 0,4 – 1,4 м/с;

-

- статический напор водотока от верхнего до нижнего бьефа Н ≈ 45 м;

-

- располагаемая мощность N (энергетический потенциал) от 112 до 950 кВт (в период малой воды и половодья, соответственно).

-

3. Заключение

При максимальном расходе воды (в половодье) МГЭС может развить мощность около 800-900 кВт. То есть в этот период, предположительно в течение месяца, МГЭС могла бы выработать около 612 тыс. кВт.ч электроэнергии, что составляет около 1 млн 224 тыс. рублей при стоимости 2 руб. за 1 кВт.ч.

В случае средней производительности водотока при скорости потока равной 0,8-0,9 м/с, МГЭС развивала бы мощность примерно 300 кВт, а за 10-11 месяцев (исключая период половодья) станция могла бы наработать около 2376 тыс. кВт∙ч электроэнергии, что в ценах за электроэнергию 2005 г. составит 4752 тыс. рублей. Отсюда за год МГЭС может "заработать" примерно 5-6 млн рублей. Если ее сооружение обойдется в 15-16 млн руб., то срок окупаемости составит всего 3-4 года, что для подобных объектов является удовлетворительным.

Даже приближенные расчеты и обследования водотока, типичного для нашей местности, подтверждают перспективность использования малой гидроэнергетики в нашем регионе. Не лишней была бы программа по Кольскому Северу, которая включала бы освоение энергетического потенциала малых водотоков и других источников возобновляемой энергии и, может быть, частичное отсоединение от центральной энергосистемы с ее возрастающими "непрозрачными" тарифами.

Основываясь на результатах натурных измерений малого водотока с целью определения его основных гидравлических характеристик и работе с литературными источниками, получены убедительные данные о перспективности использования малой гидроэнергетики в нашем регионе. Полезность использования энергетического потенциала малых водотоков в хозяйственной жизни небольших населенных пунктов, особенно удаленных от больших промышленных предприятий и городов, очевидна. Это подтверждается также тем, что энергетическая политика государства по энергообеспечению страны, по мнению авторитетных энергетиков из РАО ЕЭС России, должна основываться на конкуренции между энергопроизводителями. В этом случае малая гидроэнергетика могла бы стать достойным конкурентом энергомонополистам за счет низких (более чем в 2-2,5 раза) цен на электроэнергию, невысокой стоимости строительства МГЭС, сравнительно малых сроков окупаемости и других положительных свойств малых гидроэлектростанций. Одной из целей статьи является попытка привлечь внимание общественности и специалистов к столь перспективной области энергетики.