Перспективы развития методов и технических средств защиты сельскохозяйственных растений

Автор: Дорохов А.С., Старостин И.А., Ещин А.В.

Журнал: Фермер. Поволжье @vfermer-povolzhye

Рубрика: Защита растений

Статья в выпуске: 6 (105), 2021 года.

Бесплатный доступ

Современное интенсивное высокопродуктивное сельскохозяйственное производство должно базироваться на сочетании различных видов мероприятий по защите растений: карантинных, агротехнических, химических, селекционных, биологических, механических и физических методов, с учетом баланса между их эффективностью, минимальным отрицательным воздействием на окружающую среду и экономической целесообразностью.

Короткий адрес: https://sciup.org/170194155

IDR: 170194155

Текст статьи Перспективы развития методов и технических средств защиты сельскохозяйственных растений

1МРЕЙД00Я . bk 31 On Д

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

Перспективы развития методови технических средств защитысельскохозяйственных растений

С овременное интенсивное высокопродуктивное сельскохозяйственное производство должно базироваться на сочетании различных видов мероприятий по защите растений: карантинных, агротехнических, химических, селекционных, биологических, механических и физических методов, с учетом баланса между их эффективностью, минимальным отрицательным воздействием на окружающую среду и экономической целесообразностью.

В статье рассмотрены достоинства и недостатки перечисленных методов. Химический метод защиты растений, несмотря на недостатки, является одним из наиболее востребованных производительных и эффективных методов. Негативное влияние химического метода можно существенно снизить ужесточением требований к безопасности применения пестицидов для окружающей среды и здоровья чело- века, обеспечением адресного внесения препарата непосредственно на объект обработки, повышением качества внесения и снижением потерь рабочей жидкости, применением препаратов с более узким спектром действия и малым временем разложения.

Указано, что для достижения максимальной эффективности химической обработки распылители опрыскивателей должны обеспечивать моноди- сперсный распыл, и при этом должна быть возможность регулировки размеров капель монодисперсного аэрозоля в пределах от 10 до 150 мкм. Технические средства для защиты растений должны оснащаться технологиями, позволяющими устранять или минимизировать снос рабочей жидкости в результате воздействия ветра и испарения и обеспечивающими принудительное осаждение капель аэрозоля на объекты обработки для уменьшения потерь рабочей жидкости.

Мировая потребность в продовольствии постоянно растет. Так, только за вторую половину XX в. население планеты увеличилось более чем в 2 раза

(с 2,6 до 6 млрд чел.). При этом площадь земель сельскохозяйственного назначения, приходящаяся на одного человека, сократилась с 0,45 до 0,22 га. По прогнозам Организации Объединенных Наций, к 2100 г. ожидается рост населения до 11 млрд чел., при этом резервы для увеличения сельскохозяйственных земель у планеты существенно ограничены. В такой ситуации одним из основных вариантов увеличения валовых сборов сельскохозяйственной продукции является интенсификация производства и увеличение урожайности сельскохозяйственных культур.

Один из наиболее доступных путей повышения урожайности – снижение потерь, возникающих в результате поражения растений вредителями и болезнями и засоренности посевов. Поэтому современное интенсивное высокопродуктивное сельскохозяйственное производство должно включать в себя мероприятия по защите растений, которые обеспечивают стабильное развитие сельскохозяйственных культур и приносят гарантированно высокий урожай.

Выявить перспективные направления развития мероприятий и технических средств для защиты растений, обеспечивающие максимально эффективную защиту от вредителей и болезней сельскохозяйственных культур и дать рекомендации по совершенствованию системы защиты растений и направлений развития технических средств.

Проанализированы данные о мероприятиях по защите растений, приведенных в научных статьях и аналитических обзорах. Исходная информация при проведении исследований обработана экспертно-аналитическим методом.

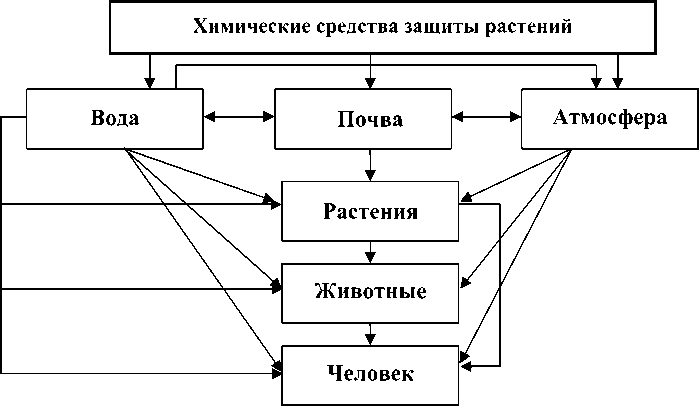

Статистические данные показывают, что у России есть резерв для увеличения валового сбора продукции растениеводства за счет интенсификации производства и увеличения урожайности сельскохозяйственных культур (рис. 1).

На снижение урожайности влияют факторы, которые можно разделить на нерегулируемые, частично регулируемые и регулируемые.

К нерегулируемым факторам относятся продолжительность безморозного периода, заморозки, продолжительность и высота снежного покрова, продолжительность облучения солнечным светом по месяцам, сумма положительных и активных температур, относительная влажность воздуха.

Частично регулируемые факторы – это уровень кислотности, влажность воздуха и почвы, ее эрозия и насыщенность гумусом, поглотительная способность почвы, изменение показателей которых требует высоких энергозатрат.

К регулируемым факторам относятся культура, сорт, засоренность посева, поражение растений вредителями и болезнями, обеспеченность элементами минерального питания, агрегатный состав и аэрация почвы. Регулируя эти факторы, можно свести к минимуму их негативное влияние на развитие культуры и качество урожая.

Мировые потери урожая в результате воздействия на сельскохозяйственные культуры различных видов вредителей, болезней и сорняков составляют 25…48% и более. В России сельскохозяйственные культуры подвержены воздействию около 10 тыс. видов клещей и насекомых, 8,5 тыс. видов возбудителей болезней, 2 тыс. видов сорных растений и 1,5 тыс. видов нематод, с которыми нужно ежегодно бороться. Поэтому защита растений должна быть неотъемлемой частью интенсификации сельскохозяйственного производства.

Мероприятия по обеспечению защиты растений можно подразделить на характерные группы: селекционные, агротехнические, химические, биологические, физические, механические и карантинные.

Селекционные методы направлены на получение сортов и гибридов, обладающих устойчивостью к болезням и вредителям, а также к растениям-паразитам.

Достоинства методов: экологическая безопасность; отсутствие необходимости в применении других методов по защите растений и дополнительных затрат при получении устойчивости к негативным факторам сорта или гибрида. Недостатки: продолжительный срок реализации методов; высокая трудоемкость и стоимость селекционных методов.

Агротехнические методы заключаются в качественном выполнении всех агротехнических операций в течение вегетационного периода растений (выбор качественного посадочного материала, высадка в оптимальные сроки, правильный уход за растениями, дополнительное органоминеральное питание, четкое соблюдение системы севооборота и т.д.). Достоинства методов: экологическая безопасность; как правило, наличие средств механизации для реализации агротехнических методов. Недостатки: невысокая эффективность при использовании только агротехнических методов; высокая трудоемкость.

Химические методы основаны на применении против вредителей и болезней разнообразных химических средств – пестицидов. Достоинства методов: высокая производительность; малые затраты труда; высокая эффективность в сжатые сроки при правильной реализации методов. Недостатки: загрязнение пестицидами окружающей среды, негативное воздействие на растения и живые организмы; формирование у объектов обработки резистентности к препарату и, как следствие, необходимость увеличения дозы или разработки нового препарата; уничтожение естественных природных хищников и, как следствие, неконтролируемый стихийный рост популяций вредителей.

Биологические методы построены на привлечении прямых хищников, паразитов, бактерий, грибов или вирусов, способных воздействовать только на вредоносные объекты и не причиняющих вреда ни самому растению, ни окружающей среде. Достоинства методов: экологическая безопасность; сохранение биологического разнообразия видов и восстановление баланса биологической системы. Недостатки: недостаточная проработанность методики применения биологических методов; отсутствие средств механизации методов; отсутствие промышленного производства биологических объектов, применяемых для биологических методов защиты растений; высокая трудоемкость и высокая стоимость биологических методов.

Механические методы основаны на прямом физическом уничтожении вредных организмов или создании преград в виде канавок или других заграждений как вручную, так и с помощью средств механизации. Достоинство методов – экологическая безопасность. Недостатки: высокая трудоемкость; низкая Ilk

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

Один из наиболее доступных путей повышения урожайности – снижение потерь, возникающих в результате поражения растений вредителями и болезнями, и засоренности посевов. Поэтому современное интенсивное высокопродуктивное сельскохозяйственное производство должно включать в себя мероприятия по защите растений, которые обеспечивают стабильное развитие сельскохозяйственных культур и приносят гарантированно высокий урожай.

производительность и низкий уровень механизации.

Физические методы построены на воздействии на вредоносные организмы или растения лучевой энергией, ультразвуком, электромагнитными полями, нагревом или замораживанием. Достоинство методов – экологическая безопасность. Недостатки: отсутствие технических средств для адресного воздействия на вредоносные организмы или растения лучевой энергией, ультразвуком, электромагнитными полями.

Карантинные методы направлены на предотвращение проникновения и распространения опасных вредных организмов и болезней растений на территорию страны.

Достоинство методов – экологическая безопасность. Недостаток – высокая трудоемкость.

Несмотря на существенные недостатки, среди сельхозтоваропроизводителей наиболее востребован химический метод защиты растений как самый производительный, биологически и экономически эффективный.

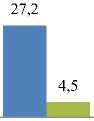

Начиная с 40-х гг. XX в., пестициды стали широко применять в сельскохозяйственном производстве, при этом они не рассматривались как возможный опасный фактор. Только начиная с 60-х гг. XX в., ученые обратили внимание на негативное воздействие химических средств защиты растений на здоровье человека и состояние окружающей среды. Проведенные исследования показывают, что применение пестицидов оказывает влияние на объекты биосферы (рис. 2):

-

• воду, воздух, почву и на населяющих их живые организмы;

-

• непосредственно на человека (при проведении обработок химическими средствами) и опосредованно (через изменение качества воды, воздуха, продуктов питания);

-

• на диких животных и, как следствие, вызывая снижение разнообразия биологических видов;

-

• на вредителей, развивая устойчивость к их воздействию;

-

• на растения, не являющиеся целью обработки.

Исследования показывают, что только 10% химических средств защиты растений достигают объекта обработки, оставшиеся 90% оказывают отрицательное воздействие на окружающую среду и живые экосистемы, приводя к сокращению разнообразия биологических видов, особенно в результате уничтожения растений и насекомых, являющихся важными элементами пищевой цепи.

Пестициды оказывают отрицательное воздействие на здоровье человека, в том числе опосредованное, – вследствие накопления химических веществ в продуктах и питьевой воде, и загрязняют биосферу в масштабах, сравнимых с действием глобальных экологических факторов.

Согласно оценке, приведенной в докладе Всемирного банка, от отравления пестицидами в мире ежегодно погибают 355 тыс. чел.

По информации Службы рыбного хозяйства и дикой природы, в Соединенных Штатах Америки вследствие применения пестицидов каждый год погибают 72 млн пернатых.

Согласно отчету Федерального ведомства по охране окружающей среды в результате активного применения пестицидов количество птиц в Германии за последние несколько лет сократилось на 17%, количество насекомых – на 43%, а пчел – на 23%.

Понимая степень негативного воздействия пестицидов, современное научное сообщество склоняется к использованию интегрированной системы защиты растений, основанной на применении ряда приемов: агротехнических методов, уменьшающих количество вредителей; селекционных, карантинных и других мероприятий, ограничивающих распространение организмов, приносящих вред; оптимальной комбинации химических, биологических, механических и физических методов борьбы. При этом мероприятия по защите растений должны применяться рационально, с учетом баланса между их эффективностью, минимальным негативным воздей- ствием на окружающую среду и экономической целесообразностью.

Вместе с тем активное применение агротехнических, биологических и других методов защиты растений не подразумевает отказа от химических средств, особенно в промышленных масштабах при возникновении очагов массового размножения вредных организмов и развития болезней растений. Сегодня в экосистемах аграрного производства накоплен огромный патогенный потенциал, который не позволит в ближайшей перспективе отказаться от применения пестицидов.

Влияние негативных факторов химического метода защиты растений можно существенно снизить за счет ужесточения требований к безопасности применения пестицидов, обеспечения адресного внесения химических веществ непосредственно на объект обработки, повышения качества внесения и снижения потери рабочей жидкости, загрязняющей окружающую среду, применения препаратов с более узким спектром действия и малым временем разложения.

При использовании химического метода защиты растений внесение пестицидов в подавляющем большинстве случаев осуществляется в виде жидких растворов путем их распыления на объекты обработки.

Степень покрытия обработанного объекта раствором пестицидов – один из важнейших показателей биологической эффективности применения средств защиты растений. Степень покрытия характеризуется диаметром распыляемых капель и их количеством на единице площади (густотой покрытия).

Оптимальные размеры капель аэрозоля, образующиеся при распылении, для гарантированного поражения различных объектов при внесении пестицидов представлены в таблице 1.

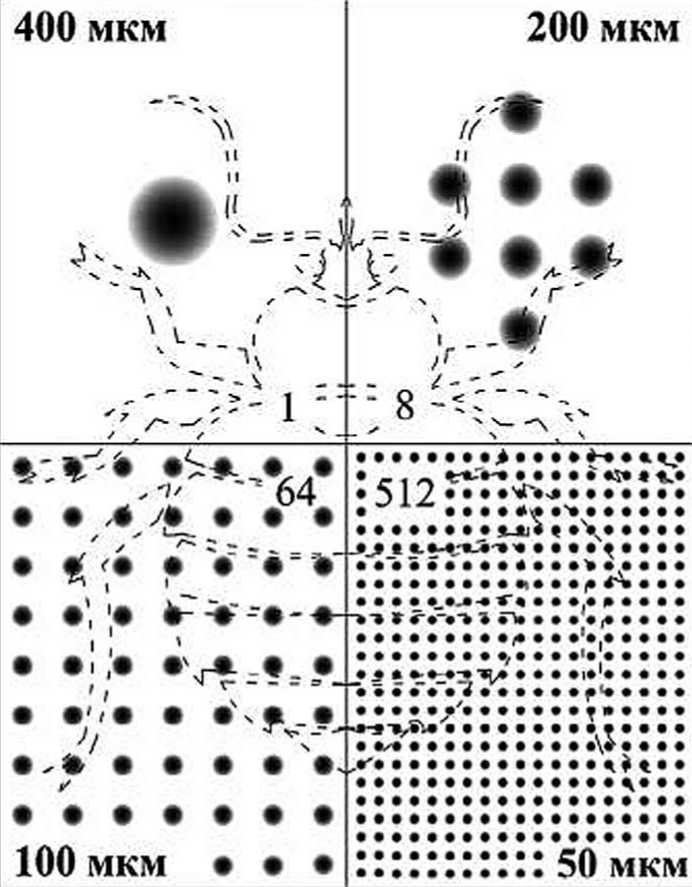

Степень покрытия обрабатываемого объекта в геометрической прогрессии зависит от диаметра капель аэрозоля. При уменьшении диаметра с 400 до 50 мкм количество капель на такой же площади покрытия увеличивается в 512 раз (рис. 3).

С биологической точки зрения, чем мельче капли аэрозоля, тем больше степень покрытия объекта обработки и соответственно эффективность обработки пестицидами, но с учетом особенностей технологического процесса ►

г. Саратов, Экспериментальное поле ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»

12-я СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ выставка сдрят

ДГР

ДЕНЬ ПО v СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

-

V ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ, ЗЕРНОВОЗЫ

-

V СЕМЕНА ЗЕРНОВЫХ. МАСЛИЧНЫХ. ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ С/Х КУЛЬТУР

-

V СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ. УДОБРЕНИЯ

-

V ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ С/Х ОБОРУДОВАНИЯ

-

V ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, МАСЛА И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

-

V СИСТЕМЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВОЖДЕНИЯ. ТЕХНОЛОГИИ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

-

V ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА И МНОГОЕ ДРУГОЕ

12-13 августа

Подробную информацию можно получить: (8452) 227-247,227-248, http://expo.sofit.ru

Таблица 1. Оптимальные размеры капель аэрозоля при внесении пестицидов

|

Объект |

Оптимальный размер распыляемых капель, мкм |

Особенности применения |

|

Летающие насекомые |

10…50* |

Образуется аэрозоль, формирующий химическую завесу в воздухе. Недостатки: легко сносится ветром и испаряется при высокой температуре и низкой влажности. Рекомендуется применять вдали от населенных пунктов при температуре воздуха не более 18°C и влажности не менее 65…70%, скорости ветра менее 3 м/сек., с 4 утра до восхода солнца. |

|

Насекомые на поверхности и болезни растений |

30…150* |

Образуется грубый аэрозоль в виде облака, медленно оседающего на обрабатываемую поверхность и глубоко проникающего в крону растений. Недостатки: быстро испаряется при повышении температуры и понижении влажности и легко сносится ветром. Рекомендуется применять вдали от населенных пунктов при температуре воздуха не более 18°C и влажности не менее 65…70%, скорости ветра менее 3 м/сек., с 4 утра до восхода солнца. |

|

Сорняки |

100…300 |

Образуется быстро оседающий шлейф из мелкозернистых и средних брызг, устойчивый к сносу (капли могут перемещаться на расстояние не более 4…5 м при ветре 7…10 м/сек. с высоты 1 м). Обладает хорошей удерживаемостью на поверхности листа и достаточной степенью покрытия обрабатываемой поверхности. Недостатки: требует норм расхода рабочей жидкости от 30 л/га. Может применяться днем при скорости ветра до 10 м/сек. и температуре воздуха до 25°C. |

Таблица 2. Физико-механические показатели капель аэрозоля

Одними из основных причин, существенно усложняющих химическую обработку аэрозолями с небольшим диаметром капель, являются снос капель ветром и их испарение (табл. 2).

Размер капли, температура и относительная влажность воздуха влияют на расстояние ее перемещения в воздухе и время ее существования до полного испарения. Скорость, с которой испаряется капля, увеличивается вдвое при каждом понижении относительной влажности воздуха с 95 до 85%, с 85 до 70%, с 70 до 45%.

Удвоение скорости испарения происходит и при повышении температуры воздуха на 10°C в пределах от 10 до 30°C.

При испарении капель пары пестицида смешиваются с воздухом и уносятся ветром за границы обрабатываемого участка, загрязняя окружающую среду.

В зависимости от объема вносимой жидкости и размера капель различают несколько видов опрыскивания (табл. 3).

При оценке дисперсности распыла, формируемого распылителем факела аэрозоля, необходимо понимать, что капли в факеле являются неоднородными и их размер (диаметр) варьируется в широком диапазоне, в связи с чем принято характеризовать дисперсность распыла медианно-массовым диаметром капель (это диаметр капли, разделяющий всю их совокупность на две равные части, каждая из которых содержит половину массы распыленной жидкости).

Если указано, что распылитель опрыскивателя формирует размер (медианно-массовый диаметр) капель в 170 мкм, то это означает, что в факеле распыла присутствует некоторое количество капель с размером, значительно меньше и больше 170 мкм. В результате с высокой долей вероятности капли размером менее 50 мкм будут снесены ветром, а капли размером более 300 мкм скатятся с объекта обработки и окажутся на поверхности почвы. Ilk

Твое поле— твоя гордость

syngenta

Агроподдержка (©]ГО(0|® ®Ж Сингенты ______

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

^^

Таким образом, для достижения максимальной эффективности химической обработки распылители опрыскивателей должны формировать капли примерно одинакового диаметра, то есть обеспечивать моноди-сперсный распыл и при этом иметь возможность регулировки размеров капель монодисперсного аэрозоля в пределах от 10 до 150 мкм, преимущественно обеспечивая ультрамало-

объемное опрыскивание. Также технические средства для защиты растений должны быть оснащены технологиями, позволяющими устранить или минимизировать снос рабочей жидкости в результате воздействия ветра и испарения и обеспечивающими принудительное осаждение капель аэрозоля на объекты обработки для уменьшения потерь рабочей жидкости.

77.6

я

«S'

Великобритания

Россия

Начиная с 40-х гг. XX в. пестициды стали широко применять в сельскохозяйственном производстве, при этом они не рассматривались как возможный опасный фактор. Только начиная с 60-х гг. XX в. ученые обратили внимание на негативное воздействие химических средств защиты растений на здоровье человека и состояние окружающей среды.

Франция

Германия

Пшеница / Wheat Масличные культуры /Oilseeds

Рис. 1. Урожайность пшеницы и масличных культур в России и в ведущих странах Европы в 2018 г.

Таблица 3. Виды опрыскивания в зависимости от объема вносимой жидкости и размера капель

|

Вид опрыскивания |

Характеристики |

Достоинства и недостатки |

|

Полнообъемное |

Расход рабочей жидкости:

Диаметр капель аэрозоля

|

Достоинства:

минимальный снос капель аэрозоля в результате воздействия ветра и испарения; минимальные требования к оснащению опрыскивателя (не требует наличия насоса высокого давления, системы тонкой фильтрации рабочей жидкости, распылителей сложной конструкции и др.). Недостатки:

|

|

Малообъемное |

Расход рабочей жидкости: 5…200 л/га для полевых культур; 50…500 л/га для деревьев и кустарников. Диаметр капель аэрозоля – 50…250 мкм |

Достоинства (по сравнению с полнообъемным опрыскиванием): более высокое качество обработки (лучшая проникающая способность капель, капли равномернее распределяются, лучше удерживаются на обрабатываемой поверхности); после испарения рабочей жидкости образуется осадок пестицидов, который дольше удерживается на обрабатываемой поверхности, в меньшей степени подвержен воздействию солнечных лучей, ветра и дождя и способен воздействовать на вредные организмы; возрастает производительность машин вследствие повышения коэффициента использования рабочего времени смены. |

|

Недостатки: снос части рабочей жидкости в результате воздействия ветра и испарения; невысокая производительность агрегата ввиду необходимости частых заправок рабочей жидкостью. |

||

|

Ультрамалообъ-емное |

Расход рабочей жидкости:

|

Достоинства:

Недостатки:

|

►

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

Рис. 2. Схема взаимодействия химических средств защиты растений с объектами биосферы

Рис. 3. Степень покрытия объекта обработки в зависимости от размера капель аэрозоля

Q В интенсивном высокопродуктивном сельскохозяйственном производстве является перспективным применение технологий интегрированной системы защиты растений, базирующейся на сочетании селекционных, агротехнических, химических, биологических, физических, механических и карантинных мероприятий, учитывающей баланс между эффективностью в борьбе с вредителями и болезнями, минимальным отрицательным воздействием на окружающую среду и экономической целесообразностью.

ужесточение требований к безопасности применения пестицидов для здоровья человека и окружающей среды;

совершенствование технических средств и разработка технологий, позволяющих обеспечить адресное внесение пестицидов непосредственно на объект обработки, устранение или минимальный снос рабочей жидкости в результате воздействия ветра и испарения, принудительное осаждение капель аэрозоля на объекты обработки;

разработка распылителей, обеспечивающих монодисперсный распыл, с возможностью регулировки размеров капель монодисперсного аэрозоля в пределах от 10 до 150 мкм.

Дорохов А. С., член-корр.

РАН, д-р техн. наук,

Старостин И. А., канд. техн. наук, Ещин А. В., канд. техн. наук, старший научный сотрудник

Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ Источник: Техника и технологии АПК f