Перспективы развития отечественной пилотируемой космонавтики (к 110-летию со дня рождения С.П. Королёва)

Автор: Микрин Евгений Анатольевич

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Статья в выпуске: 1 (16), 2017 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены современное состояние и перспективные разработки РКК «Энергия» в области пилотируемой космонавтики. Завершается разработка трех новых модулей для Российского сегмента Международной космической станции (МКС): многоцелевого лабораторного, узлового и научно-энергетического. Ведется разработка транспортного грузового корабля повышенной грузоподъемности. Рассмотрена возможность после завершения эксплуатации МКС создания Российской орбитальной станции, для транспортно-технического обеспечения которой планируется создание нового грузовозвращающего корабля, трансформируемого модуля и новой шлюзовой камеры. Приведены характеристики разрабатываемого пилотируемого транспортного корабля нового поколения. Одна из его модификаций будет использоваться в перспективной программе пилотируемых полетов, которая позволит обеспечить начало пилотируемых миссий на поверхность Луны и в дальнейшем - освоение дальнего космоса. Рассмотрены предлагаемые этапы этой программы.

Международная космическая станция, российский сегмент, многоцелевой лабораторный модуль, узловой модуль, научно-энергетический модуль, трансформируемый модуль, пилотируемый транспортный корабль нового поколения, лунная программа

Короткий адрес: https://sciup.org/14343564

IDR: 14343564

Текст научной статьи Перспективы развития отечественной пилотируемой космонавтики (к 110-летию со дня рождения С.П. Королёва)

12 января 2017 г. наша страна отметила 110-летие со дня рождения выдающегося ученого и конструктора, основоположника российской практической космонавтики, действительного члена Академии наук СССР, дважды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии и золотой медали К.Э. Циолковского АН СССР Сергея Павловича Королёва.

В 1946 г. С.П. Королёв был назначен Главным конструктором баллистических ракет дальнего действия и руководителем Особого конструкторского бюро (ОКБ-1). С.П. Королёв развернул и возглавил работы по созданию ракетно-ядерного щита нашей страны, первых баллистических ракет и комплексов на их основе. Высшим достижением ОКБ-1 и всей отечественной науки и промышленности стало создание знаменитой межконтинентальной ракеты Р-7 — «семерки». Именно эта ракета стала базовой для создания первой и последующих ракет космического назначения, которые обеспечили доставку в космос первых отечественных беспилотных и пилотируемых космических аппаратов и кораблей-спутников.

4 октября 1957 г. был выведен на околоземную орбиту первый в мире искусственный спутник Земли, созданный в ОКБ-1. Сразу же после его запуска С.П. Королёв инициировал работы по исследованию и реализации технической возможности осуществления Советским Союзом первого в мире полета человека в космос. В результате был создан не имевший прототипов надежный космический корабль с массой 4,5 т, укладывающийся в возможности ракеты Р-7 с созданной для нее к 1961 г. третьей ступенью — блоком «И».

12 апреля 1961 г. стартовал корабль «Восток» с летчиком-космонавтом Ю.А. Гагариным. Началась эпоха полетов человека в космос. Опыт проектных работ по кораблям «Восток» был использован при создании трехместного корабля «Восход» и двухместного корабля «Восход-2».

К сожалению, в январе 1966 г. С.П. Королёва не стало. Талантливого, полного планов, потрясающе работоспособного и жизнелюбивого человека! Но осталось много планов и идей. Остались преемники, последователи и ученики Сергея Павловича, которые продолжили его дело.

В своей последней статье в газете «Правда» от 1 января 1966 г. С.П. Королёв писал: «То, что казалось несбыточным на протяжении веков, что вчера было лишь дерзновенной мечтой, сегодня становится реальной задачей, а завтра — свершением».

В большинстве космических проектов современности угадываются отголоски идей С.П. Королёва. Он умел заглядывать за горизонт и на заре освоения космоса прочертил пути, по которым космонавтика движется сегодня.

Творческое наследие С.П. Королёва нашло свое продолжение и развитие в отечественной пилотируемой космонавтике, традициях основанной им школы разработчиков ракетнокосмической техники, которые, опираясь на его идеи, создают новые перспективные космические проекты.

Завершение строительства Международной космической станции

Среди всех космических программ конца XX – начала XXI вв. самой грандиозной по техническим и экономическим параметрам является Международная космическая станция (МКС), которая представляет собой огромное по составу систем и размерам сооружение массой около 450 т. МКС — совместный международный проект, в котором участвуют 15 стран-партнеров, около 100 государств-исследователей.

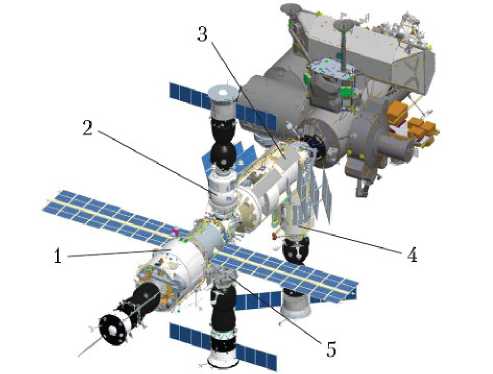

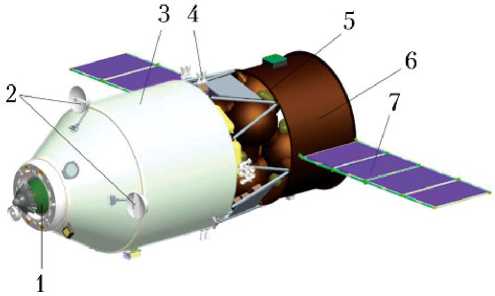

С 1998 г. Россия обеспечила непрерывный пилотируемый режим эксплуатации МКС, запустив модули «Заря», «Звезда», «Пирс», «Поиск», «Рассвет». Таким образом, к началу 2017 г. Российский сегмент (РС) МКС содержит пять модулей общей массой 64 т и объемом гермоотсеков 197 м3 (рис. 1).

Рис. 1. Российский сегмент МКС к началу 2017 г.: 1 — служебный модуль «Звезда», 2000 г.; 2 — малый исследовательский модуль № 2 «Поиск», 2009 г.; 3 — функциональный грузовой блок «Заря» (интегрированный в РС МКС модуль NASA), 1998 г.; 4 — малый исследовательский модуль № 1 «Рассвет», 2010 г.; 5 — стыковочный отсек «Пирс», 2001 г.

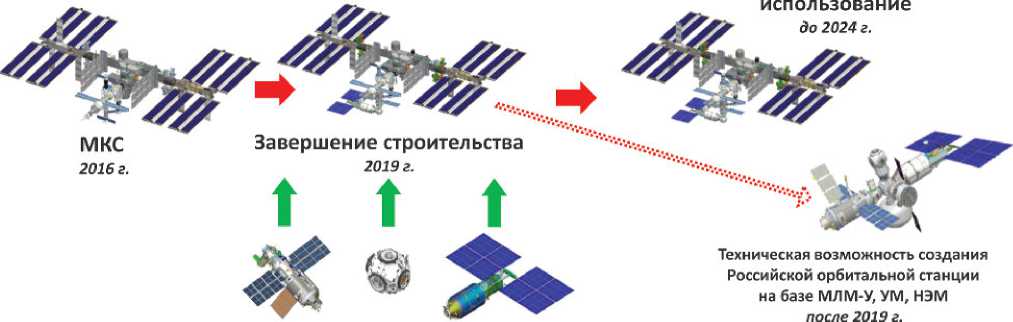

К 2019 г. планируется завершение строительства РС МКС вводом в его состав трех разрабатываемых РКК «Энергия» новых модулей:

-

• многоцелевого лабораторного (МЛМ, по плану в 2017 г.);

-

• узлового (УМ, по плану в 2018 г.);

-

• научно-энергетического (НЭМ, по плану в 2019 г.).

Эти модули должны предоставлять принципиальную техническую возможность создания Российской орбитальной станции (РОС) в случае принятия соответствующих решений (рис. 2). УМ обеспечит создание концепции обновляемой космической станции с неограниченным ресурсом.

Научные исследования на РС МКС охватывают шесть направлений [1]:

-

• исследование Земли и космоса;

-

• технологии освоения космического пространства;

-

• физико-химические процессы и материалы в условиях космоса;

-

• космическая биология и биотехнология;

-

• человек в космосе;

-

• образование и популяризация космических исследований.

В настоящее время выполняются на борту РС МКС или находятся на этапе наземной подготовки около 200 экспериментов.

Перспективная система транспортнотехнического обслуживания МКС

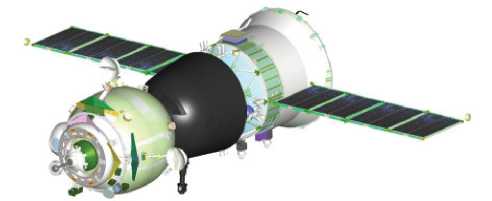

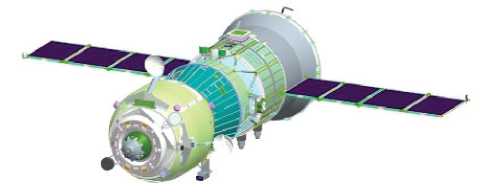

В ближайшие годы эксплуатация МКС будет обеспечиваться существующими транспортными пилотируемыми и грузовыми кораблями «Союз МС» и «Прогресс МС» (рис. 3). С 1998 г. к станции выполнен 181 запуск кораблей и модулей, в т. ч. 115 российских.

Для расширения возможностей по доставке грузов на РС МКС РКК «Энергия» ведет разработку транспортного грузового корабля повышенной грузоподъемности (ТГК ПГ), который планируется запускать на РН «Союз-2-1б» (рис. 4).

Сравнение характеристик существующего ТГК «Прогресс» и разрабатываемого ТГК ПГ приведено в табл. 1.

Расширенное целевое

Многоцелевой Узловой Научно-энергетический лабораторный модуль модуль модуль

Полеты кораблей «Союз МС»

Полеты кораблей «Прогресс МС»

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Рис. 2. Строительство Российского сегмента МКС после 2016 г.

а)

б)

Рис. 3. Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС» (а) и транспортный грузовой корабль «Прогресс МС» (б)

Рис. 4. Транспортный грузовой корабль повышенной грузоподъемности: 1 — стыковочный агрегат; 2 — антенны системы «Курс НА»; 3 — герметичный грузовой отсек; 4 — двигатели причаливания и ориентации (28 шт.); 5 — негерметичный приборноагрегатный отсек; 6 — радиатор системы обеспечения температурного режима; 7 — панели солнечных батарей

Таблица 1

Сравнение характеристик

ТГК «Прогресс» и ТГК ПГ

|

Характеристики |

ТГК «Прогресс» |

ТГК ПГ |

|

Масса на старте, кг |

7 290 |

8 180 |

|

Масса доставляемого на МКС груза, кг |

До 2 600 |

До 3 400 |

|

Объем под размещение доставляемого груза, м3 |

6 |

11 |

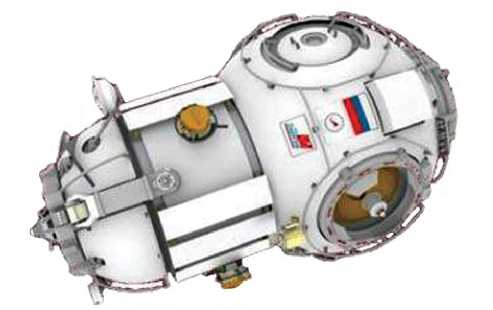

В случае создания РОС, для ее транспортнотехнического обеспечения планируется разработка на базе корабля «Союз» нового транспортного грузовозвращающего корабля, который обеспечил бы доставку с орбиты на Землю до 500 кг грузов (рис. 5).

Рис. 5. Транспортный грузовозвращающий корабль «Союз ГВК»

Планируемые характеристики грузовозвращающего корабля:

тип ракеты-носителя «Союз-2-1б»;

стартовая масса до 8 020 кг;

расчетная масса доставляемого на станцию полезного груза до 2 000 кг; масса возвращаемого в спускаемом аппарате полезного груза до 500 кг.

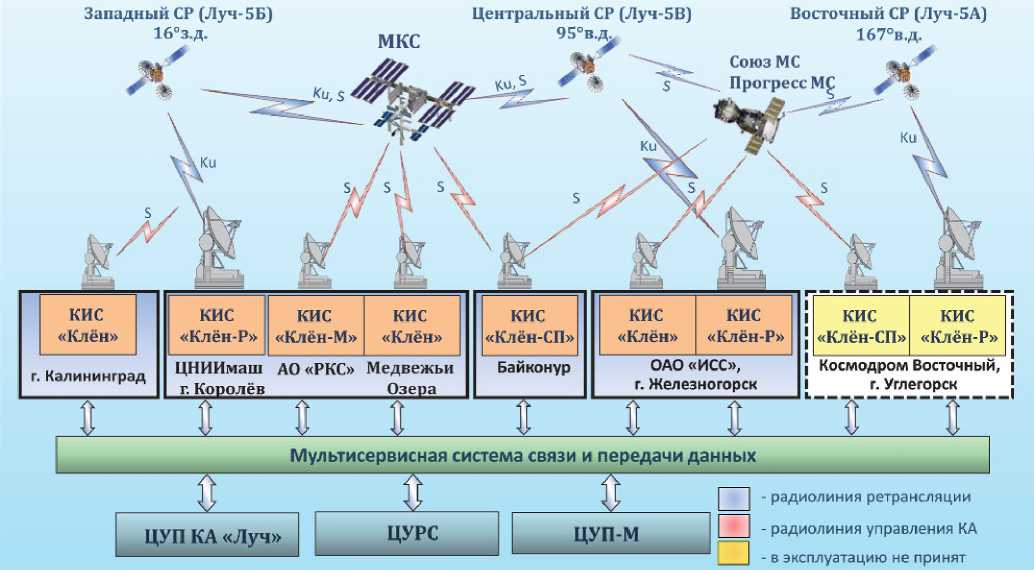

Модернизация контура управления РС МКС

Работы по модернизации наземного радиотехнического комплекса, установке на борту пилотируемых и грузовых кораблей новой Единой командной телеметрической системы, использование спутника-ретранслятора «Луч-5» позволили создать новый спутниковый контур управления МКС, что значительно увеличило зоны радиовидимости запускаемых к МКС кораблей (рис. 6) [2].

О возможности создания Российской орбитальной станции

В случае принятия решения о прекращении эксплуатации МКС рассматривается возможность создания новой постоянно действующей РОС (рис. 7). НЭМ здесь отводится ключевая роль. На эту станцию можно будет перенести все дорогостоящее и уникальное научное оборудование с РС МКС.

Проектные характеристики РОС:

количество модулей 5;

масса 61 000 кг;

объем гермоотсеков 310 м3;

мощность системы энергоснабжения 32 кВт;

экипаж 3 чел.

Разработка трансформируемого модуля

РКК «Энергия» развернула проектно-конструкторские, технологические и экспериментально-

Рис. 7. Проект Российской орбитальной станции: 1 — многоцелевой лабораторный модуль «Наука»; 2 — узловой модуль «Причал»; 3 — шлюзовой модуль; 4 — научно-энергетический модуль;

5 — трансформируемый модуль

мкс

/ц$

Центральный СР (Луч-5В) 95°в.д.

Западный СР (Луч-5Б) 16°з.д.

Восточный СР (Луч-5А) 167°в.д.

Союз МС

Прогресс М^

Байконур

ОАО «ИСС», г. Железногорск

ЦУП КА «Луч»

ЦУРС

ЦУП-М г. Калининград

ЦНИИмаш АО «РКС» Медвежьи г. Королёв

Озера

Мультисервисная система связи и передачи данных

КИС «Клён»

КИС «Клён-Р»

КИС «Клён-М»

КИС

«Клён»

КИС «Клён-Р»

КИС «Клён»

КИС «Клён-СП»

J - радиолиния ретрансляции

] - радиолиния управления КА ! I - в эксплуатацию не принят

Рис. 6. Наземно-спутниковый контур управления РС МКС

|

КИС «Клён-СП» |

КИС «Клён-Р» |

Космодром Восточный, г. Углегорск

испытательные работы по проектированию трансформируемых модулей [3]. Выбраны и экспериментально отработаны состав и структура оболочки, подтверждены физико-механические свойства применяемых материалов, при этом обеспечена возможность перехода к опытноконструкторским работам по созданию экспериментального изделия объемом ~100 м3. В дальнейшем по данной технологии планируется создание полноразмерных обитаемых модулей для использования в составе орбитальных космических станций и в Лунной программе.

Проектные характеристики модуля:

стартовая масса 4 750 кг;

гермообъем в развернутой конфигурации (при выведении, негерметичный) 100 (30) м3;

объем зон для упорядоченного хранения грузов не менее 20 м3, максимально до 45 м3;

габаритный диаметр в стартовом положении 3 600 мм;

диаметр развернутого отсека 7 100 мм;

внутренний диаметр герметичного отсека 6 500 мм;

срок эксплуатации

(с возможностью продления) 5 лет.

Шлюзовой модуль

Для обеспечения выхода экипажа в открытый космос (установка научной аппаратуры, сборка и развертывание крупногабаритных конструкций, прокладка и подключение коммуникаций и др.) при эксплуатации РОС планируется создать шлюзовой модуль (ШМ). Он проектируется РКК «Энергия» с использованием имеющегося задела по корпусам УМ и МИМ2 (рис. 8).

Рис. 8. Шлюзовой модуль для Российской орбитальной станции

Характеристики шлюзового модуля:

|

стартовая масса объем цилиндрического отсека |

4 650 кг; 9 м3; |

|

объем сферического отсека |

9 м3; |

|

диаметр выходного люка |

1 000 мм; |

|

диаметр цилиндрической обечайки гермоотсека |

2 200 мм; |

|

диаметр сферической обечайки гермоотсека |

3 300 мм; |

|

количество отсеков для подготовки внекорабельной деятельности |

2 шт; |

|

прогнозируемый срок эксплуатации |

15 лет; |

|

средство доставки |

ТГКМ |

|

«Прогресс МС-ШМ». |

|

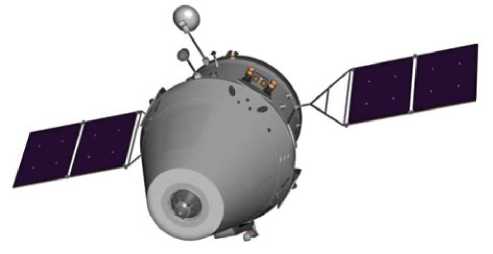

Пилотируемый транспортный корабль нового поколения

Основной задачей современной пилотируемой космонавтики является переход от освоения околоземных орбит к освоению более отдаленных областей космического пространства, в первую очередь, Луны [4, 5]. Для реализации этой задачи создается перспективная пилотируемая транспортная система, ключевым элементом которой является пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК НП). Корабль проектируется в двух модификациях: для околоземного полета и полета к Луне. На рис. 9 представлен внешний вид ПТК НП, а его характеристики — в табл. 2.

Рис. 9. Пилотируемый транспортный корабль нового поколения

Основными задачами ПТК НП являются:

-

• транспортировка экипажей и полезных грузов на околоземную пилотируемую станцию и возвращение их на Землю;

-

• транспортировка экипажей и полезных грузов на окололунную орбиту и возвращение их на Землю.

Преимуществами ПТК НП перед существующими пилотируемыми кораблями являются:

-

• многоразовость возвращаемого спускаемого аппарата (до десяти раз);

-

• мягкая посадка на поверхность с помощью посадочного устройства;

Таблица 2

Характеристики ПТК нового поколения

|

Характеристики |

Околоземный полет |

Полет к Луне |

|

Стартовая масса, т |

до 14,4 |

до 20 |

|

Экипаж, чел. |

до 4 |

до 4 |

|

Масса полезного груза, кг |

500 |

100 |

|

Продолжительность полета, сут ‒ автономный полет ‒ в составе станции |

до 30 до 365 |

до 10 до 180 |

|

Перегрузка: ‒ при выведении ‒ при штатном спуске |

4 ед. 3 ед. |

|

|

Точность посадки, км |

7 |

|

-

• улучшение точности посадки (до семи километров);

-

• обеспечение спасения экипажа на всем участке выведения;

-

• повышение комфортности.

Предлагаемая программа пилотируемых полетов на Луну

Реализация Лунной программы позволит обеспечить начало пилотируемых миссий на поверхность Луны и в дальнейшем — освоение дальнего космоса [5].

На первом этапе (2017–2025 гг.) для обеспечения Лунной программы должны быть проведены отработочные запуски нового корабля в 2021 г. и пилотируемый полет со стыковкой с МКС в 2023 г. с использованием ракеты-носителя «Ангара-А5П».

На втором этапе планируется беспилотный полет к Луне с использованием ракеты-носителя «Ангара-А5В».

Для реализации пилотируемых полетов на Луну и создания лунной инфраструктуры не обойтись без создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса.

Реализация Лунной программы откроет дорогу для освоения дальнего космоса, включая пилотируемые полеты к Марсу.

Рассмотренные проекты являются продолжением великого дела основателя практической космонавтики Сергея Павловича Королёва.

Список литературы Перспективы развития отечественной пилотируемой космонавтики (к 110-летию со дня рождения С.П. Королёва)

- Легостаев В.П., Марков А.В., Сорокин И.В. Целевое использование Российского сегмента Международной космической станции: значимые научные результаты и перспективы//Космическая техника и технологии. 2013. № 2. С. 3-18.

- Микрин Е.А., Орловский И.В., Брагазин А.Ф., Усков А.В. Новые возможности автономной системы управления модернизированных кораблей «Союз» и «Прогресс» для реализации «быстрой» встречи с МКС//Космическая техника и технологии. 2015. № 4(11). С. 58-67.

- Хамиц И.И., Филиппов И.М., Бурылов Л.С., Медведев Н.Г., Чернецова А.А., Зарубин В.С., Фельдштейн В.А., Буслов Е.П., Ли А.А., Горбунов Ю.В. Трансформируемые крупногабаритные конструкции для перспективных пилотируемых комплексов//Космическая техника и технологии. 2016. № 2(13). С. 23-33.

- Луна -шаг к технологиям освоения Солнечной системы/Под науч. ред. Легостаева В.П., Лопоты В.А. М.: РКК «Энергия», 2011. 550 с.

- Брюханов Н.А., Легостаев В.П., Лобыкин А.А., Лопота В.А., Сизенцев Г.А., Синявский В.В., Сотников Б.И., Филиппов И.М., Шевченко В.В. Использование ресурсов Луны для исследования и освоения Солнечной системы в XXI веке//Космическая техника и технологии. 2014. № 1(4). С. 3-14.