Перспективы развития систем удаления токсических микропримесей из атмосферы обитаемых космических станций

Автор: Гузенберг А.С., Потемкин А.Л., Юргин А.В., Железняков А.Г., Романов С.Ю., Бутрин В.А., Бурлакова А.А.

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуатация летательных аппаратов

Статья в выпуске: 1 (44), 2024 года.

Бесплатный доступ

Проблема поддержания в допустимых пределах токсических микропримесей в атмосфере обитаемых космических объектов находится на стадии решения. Это связано как с большим количеством классов токсических примесей в составе этой атмосферы, так и с трудностями удаления микропримесей. Для атмосферы космических станций с целью поддержания допустимого содержания токсических микропримесей разработаны специальные системы их удаления. В статье представлены перспективные комбинированные средства удаления вредных примесей, в которых в штатном режиме совместно работают адсорбционный и фотокаталитический блоки. Такие средства позволяют удалять как вредные примеси, так и микроорганизмы, а также мелкую пыль, увеличивая биологическую полноценность атмосферы космической станции.

Атмосфера космических станций, содержание токсических микропримесей, микроорганизмов, аэрозолей, системы удаления

Короткий адрес: https://sciup.org/143182939

IDR: 143182939 | УДК: 629.786.2:543.51

Текст научной статьи Перспективы развития систем удаления токсических микропримесей из атмосферы обитаемых космических станций

ГУЗЕНБЕРГ А.С.

ПОТЕМКИН А.Л.

ЮРГИН А.В.

ЖЕЛЕЗНЯКОВ А.Г.

РОМАНОВ С.Ю.

БУТРИН В.А.

БУРЛАКОВА А.А.

Токсические микропримеси, микроорганизмы, аэрозоли в атмосфере космических станций

Источниками выделения токсических (вредных) микропримесей в атмосфере гермомодулей космических станций являются как техногенная деятельность, так и жизнедеятельность человека. В штатном полёте микропримеси выделяют как сам человек, так и неметаллические материалы конструкции; системы и оборудование космической станции; предметы личной гигиены экипажа; вещества, используемые в медицинском оборудовании штатного медицинского контроля. В зависимости от концентрации и длительности воздействия одно и то же токсическое вещество может вызывать в организме человека различные по степени тяжести нарушения — от головной боли и раздражения отдельных органов до их поражения и расстройства физиологических функций организма. Предельно допустимые концентрации токсических примесей для атмосферы космических аппаратов (ПДК) устанавливаются в зависимости от длительности их полёта [1].

Данные по номенклатуре токсических микропримесей, выделяемых человеком в атмосферу, и их ПДК приведены в российском стандарте [2]. Основные в количественном отношении вещества, выделяемые человеком — метан, окись углерода, спирты, углеводороды, аммиак.

Из постоянных источников многокомпонентного загрязнения воздушной среды пилотируемых космических станций (КС) преобладающее значение имеют техногенные, которые определяют динамику количественного и качественного состава химических веществ. Перечень выделяемых техногенных токсических микропримесей насчитывает несколько сотен позиций. Это, прежде всего, растворители — одни из составляющих клеёв и эмалей, предметов личной гигиены. Кроме того, в процессе старения конструкционных материалов все неметаллические вещества подвергаются деструкции, что приводит к постоянному увеличению микропримесей в течение определённого времени. Вклад в этот процесс привносят материал интерьера и оплётка электрических кабелей [1–3]. Большое количество токсических микропримесей попадает в атмосферу гермомодулей при нештатных ситуациях, прежде всего при пожаре, а также при утечках в результате разгерметизации штатных бортовых систем и научного оборудования [4, 5].

Токсические микропримеси в атмосфере космических аппаратов — это спирты, альдегиды, эфиры, кетоны, органические и неорганические кислоты, углеводороды (в т. ч. ароматические), фреоны и галогеноуглеводороды, полисилоксаны, а также ряд отдельных специфических веществ — аммиак, окись углерода, окислы азота [3–8].

Вредные примеси по токсичному действию на человека делятся на четыре группы: очень токсичные , токсичные , малотоксичные и слаботоксичные . Чем более токсична примесь, тем меньшая её концентрация допускается в атмосфере. Распределение на группы по значению ПДК следующее: менее 0,1 мг/м3 — очень токсичные ; от 0,1 до 1,0 мг/м3 — токсичные ; от 1 до 10 мг/м3 — малотоксичные ; более 10 мг/м3 — слаботоксичные [4].

Поскольку атмосфера Международной космической станции (МКС) является общей для всех гермомодулей, для оценки её качества согласован совместный российско-американский приоритетный перечень примесей. Разница между российскими ПДК и аналогичными американскими нормативами SMAC ( Spacecraft Maximum Allowable Concentrations for airborne contaminants ) обусловлена тем, что российские нормативы устанавливались в значительной части экспериментальным путём, с использованием понижающих коэффициентов безопасности в целях предотвращения влияния на здоровье экипажа. Американские же нормативы большей частью определялись расчётным путём или на основе литературных данных, и их применение допускает возникновение определённого воздействия на самочувствие и здоровье человека. Это различие в подходах к определению вызвало большую количественную разницу в самих нормативах — российские нормативы являются более жёсткими, чем американские [7].

C помощью российских и американских средств контроля в атмосфере станции «Мир» и МКС было идентифицировано и количественно определено более 100 химических соединений [3–8].

Особую роль в загрязнении атмосферы гермомодулей космических аппаратов играют аэрозоли — пыль. Атмосферная пыль представляет собой смесь органических и неорганических соединений, её размер колеблется от 100 до 0,01 мкм. Пыль, покрытая плёнкой воды, способна поглощать и переносить химические вещества и микроорганизмы. В земных условиях крупная пыль (более 10 мкм) — сравнительно тяжёлая и быстро оседает, пыль размером 0,2…5,0 мкм плавает в воздухе по нескольку дней, а аэрозоли с величиной твёрдых частиц менее 0,1 мкм ведут себя подобно газам. В условиях невесомости в космическом полёте недостаточно ионизированная пыль не оседает [9].

Пылефильтры, установленные в системе вентиляции служебного модуля (СМ) российского сегмента (РС) МКС, поглощают пыль размером не менее 20 мкм. Более мелкая пыль в основном удаляется из атмосферы американскими системами и частично адсорбентами российских средств с блоком удаления микропримесей (СБМП, в дальнейшем было принято название «средства удаления вредных микропримесей»), а также российской системы очистки атмосферы от углекислого газа «Воздух». Кроме того, пыль удаляется российским пылесосом, снабжённым фильтром НЕРА ( High Efficiency Particulate Air ) для удаления местной мелкой пыли. NASA на американском сегменте (АС) МКС использует ряд НЕРА -фильтров в сочетании с нереге-нерируемыми угольными фильтрами. Поскольку большая часть токсических микропримесей выделяется неметаллическим оборудованием, установка фильтров непосредственно в зонах, где располагается оборудование, способствует удалению микропримесей в местах их выделения, препятствуя распространению в атмосфере гермомодулей. Однако существенным недостатком комбинированного способа удаления пыли и микропримесей является то, что при контакте с пылью уголь насыщается влагой, вызывающей рост грибков и бактерий на HEPA -фильтре [9].

Проблемы возникнут также с очисткой от лунной пыли, которая легко ионизируется, прилипает к скафандрам космонавтов и, несмотря на их очистку, попадает в атмосферу гермомодулей. В связи с этим, для будущих российских обитаемых станций целесообразно проработать вопрос установки HEPA-фильтров класса фильтрации HEPA-13 сверхтонкой очистки (99,95%) с угольными фильтрами для дополнительного удаления мелкой пыли и микропримесей [9].

Помимо перечисленных выше загрязнителей атмосферы гермообъёмов космических аппаратов, в воздухе помещений находятся микроорганизмы — это бактерии, вирусы, плесневые грибы и их споры и др. Поскольку всё оборудование проходит предполётную дезинфицирующую обработку, основным источником микробиологического загрязнения воздуха служит микрофлора дыхательных путей и кожа человека. Обычно для обеззараживания воздуха (удаления микроорганизмов) применяются электростатические фильтры, недостатком которых является выделение озона [9].

Система «Поток», установленная на СМ МКС, основана на электропорации мембраны клетки за счёт многократной перезарядки бактерий на высокопористых электродах, приводящей к гибели этих бактерий [9]. Но в борьбе с вирусами в воздушной среде эта система малоэффективна и имеет низкий процент очистки за один проход воздуха через систему.

К общим недостаткам применяемых методов очистки от микроорганизмов и аэрозолей можно отнести выделение в атмосферу гермомодуля токсичного озона, частичное удаление вирусов, невозможность устранения особо токсичной мелкой пыли (менее 5 мкм), необходимость частой замены фильтрующих элементов.

Расчётное определение содержания вредных примесей в атмосфере гермобъёма и расхода воздуха через систему их удаления

Изменение концентрации примеси в атмосфере

При непрерывном выделении газовой примеси в атмосферу гермомодуля выражение изменения концентрации примеси в атмосфере будет иметь следующий вид (нестационарный процесс [10]):

C = C 0 – C р(1 – e t / Т ГМ)

1 et/ТГМ et/ТГМ где C1 — текущая неравновесная концентрация вредной микропримеси в атмосфере КС; С0 — начальная концентрация вещества в атмосфере; Cр = q/G — равновесная концентрация вещества в атмосфере (все концентрации в частях, безразмерных единицах, помноженные на 100 — в процентах); q — поступление газовой примеси в атмосферу гермообъёма, м3/ч; G — расход воздуха через систему удаления микропримеси, м3/ч; ТГМ — постоянная объёма гермомодуля станции, ч; t — текущее время, ч.

V

ГС

Т ГМ G , (2)

где V ГС — объём станции, м3.

Для разового выброса примеси в атмосферу (для нештатных ситуаций) формула упрощается до следующего вида:

C

C = 0 .

-

1 et / Т ГМ

Выражения (1)–(3) позволяют рассчитать изменение содержания микропримеси в атмосфере гермомодуля станции [10].

Расчёт расхода воздуха

Расчёт расхода воздуха через систему очистки от токсических примесей определяется в стационарном процессе. При этом, в отличие от основных газов атмосферы, размерность поступления примеси в гермомодуль измеряется в миллиграммах в час (мг/ч), а содержание примеси в атмосфере — в миллиграммах на метр кубический (мг/м3).

Формула для определения расхода воздуха через систему удаления микропримеси принимает следующий вид [11]:

G =

q

C р ,

где С р — равновесное содержание газовой примеси в атмосфере, мг/м3; q — поступление газовой примеси в атмосферу гермообъёма, мг/ч.

Из этого выражения следует, что равновесное содержание примеси в газовой среде гермомодуля С р (к которому она стремится в каждый момент времени за счёт работы системы очистки)

зависит только от интенсивности выделения примеси q и расхода газовой среды через систему очистки G и не зависит от объёма гермомодуля.

Для очистки воздуха необходимо выполнить два требования:

-

1) подвести воздух с необходимым расходом в систему очистки (это требование одинаково для всех типов систем);

-

2) обеспечить необходимую эффективность системы очистки для удаления микропримеси.

В гермомодуле микропримеси за один проход воздуха через систему очистки полностью не удаляются — выходящий из оборудования поток воздуха имеет меньшую концентрацию микропримесей C вых , чем входящий С вх . Это явление имеет название «проскок примеси» (в дальнейшем — «проскок»). При адсорбционной очистке проскок наступает через определённое время (зависит от характеристик адсорбента и скорости потока), и концентрация выходящей микропримеси постепенно увеличивается, достигая входной концентрации при заполнении всей массы адсорбента. С учётом интегрального проскока выражение (4) принимает следующий вид:

q

C = + КС , (5)

р1 G п р где Кп = Cвых/Свх — коэффициент интегрального проскока.

После преобразования получим выражение для интегрального расхода:

q

G 1 = К эф , (6)

С р1

где К эф — коэффициент эффективности расхода воздуха через систему очистки,

К эф = 1 — К П С р1

q

G (1 — К п ) ’

Как следует из выражений (4) и (6), наличие проскока приводит к увеличению требуемого расхода воздуха через систему удаления микропримесей. Чем меньше проскок, тем меньше расход воздуха через систему, тем меньше энергопотребление микронагнетателя, соответственно, меньше его масса и габариты. Для сравнения систем различных типов, имеющих разные коэффициенты проскока, перейдём к выражению эффективного расхода:

G эф = GК эф — очищающий эффективный расход (действующий). (7)

Получаем следующий аналог выражения (4):

q . (8)

G эф C р1

Как видно из выражения (8), концентрация примеси зависит не от объёма очистки и типа системы удаления микропримесей, а от эффективного расхода воздуха через систему. Коэффициент эффективности определяется экспериментально при разных концентрациях для каждой вредной микропримеси. Имея данные по её выделению, в соответствии с формулой (8), определяется расход воздуха для данной микропримеси. После чего расход воздуха через систему удаления микропримесей в общем случае выбирается по максимально определённому расходу по отдельной микропримеси [11].

Постоянная объёма гермомодуля Т ГМ представляет интерес для практического применения. Для малотоксичных микропримесей достаточно пропустить три объёма воздуха гермомодуля через систему удаления для очистки его атмосферы на 95%. Для микропримесей высокой токсичности эта величина должна быть значительно увеличена в зависимости от предельно допустимой концентрации вещества (7 объёмов и более — очистка до 99,9% и более) [12].

Номинальный расход воздуха для экипажа из трёх человек составляет для СБМП 20…25 м3/ч. Этот расход был определён, исходя из максимальной скорости выделений микропримеси и заданных нормативов ПДК. Расход воздуха через фильтр при нештатных ситуациях должен составлять не менее 60 м3/ч, что при существующем среднем объёме обитаемого гермомодуля КС 90 м3 позволяет очистить его атмосферу от выброса микропримеси не более чем за 4,5 ч (при постоянной гермообъёма модуля станции Т ГМ = 1,5 ч без проскока примеси за слоем сорбента) или 6,0 ч (при Т ГМ = 2,0 ч при проскоке 25%) [11, 12].

Одним из важных вопросов в условиях замкнутой атмосферы является эффективность очистки воздуха за один проход через систему удаления микропримесей. От величины проскока микропримесей за один проход зависит расход воздуха через систему удаления микропримесей и, соответственно, энергопотребление системы, масса и размеры фильтра доочистки. При этом расход минимален при нулевом проскоке микропримесей.

Обоснование технологических схем и основных параметров средств и систем

Основные методы для удаления микропримесей из обитаемых гермомодулей космических станций — адсорбционный и каталитический . В адсорбционной системе для доочистки несор-бируемых микропримесей за основным адсорбционным фильтром устанавливается каталитический фильтр, использующий часть расхода воздуха. В каталитической системе для доочистки микропримесей в системе за основным каталитическим фильтром устанавливается адсорбционный фильтр.

Адсорбционные системы

По энергетическим характеристикам адсорбционный способ является одним из предпочтительных. При очистке атмосферы этим способом энергию в основном потребляет микронагнетатель. Регенерация поглотителя, требующая дополнительных энергозатрат, может проводиться достаточно редко (один раз в десять и более суток). Однако не все вредные микропримеси являются адсорбируемыми, а целый ряд микропримесей является слабо адсорбируемым. Поэтому одним из наиболее предпочтительных процессов очистки атмосферы в космической технике является адсорбция в сочетании с катализом [13, 14].

Наилучшим адсорбентом для поглощения вредных органических микропримесей является активированный уголь, поскольку этот адсорбент имеет при значительной пористости большой разброс размеров пор, что позволяет сорбировать вещества с различными размерами молекул. Тип пористого угля по величине пористой поверхности и размерам пор подбирается, исходя из перечня микропримесей, подлежащих удалению (из размера и свойств их молекул).

Коэффициент распределения, определяющий, сколько объёмов воздуха может быть очищено одним объёмом сорбента, рассчитывается по следующей формуле:

а

K = с0

Gt

, w

где а — величина адсорбции; с 0 — концентрация микропримеси в воздухе на входе в слой адсорбента; w — объём слоя адсорбента.

Поскольку изотермы газов в области малых концентраций микропримесей близки к линейным, коэффициент K , вычисленный для одного их содержания, можно применять на всю область низких значений и использовать его для классификации. По этой классификации к хорошо адсорбируемым веществам относятся бензол, этиленгликоль, изопропилбензол, толуол, бутанол ( K от 7,4∙108 до 1,5∙108). К средне адсорбируемым относятся этилацетат, циклогексан, уксусная кислота, ацетон, этанол ( K от 3,3∙107 до 1,9∙106), а также ацетальдегид ( K = 1,8∙104). К плохо адсорбируемым веществам относятся двуокись азота, аммиак ( K от 2,7∙103 до 1,2∙102). К практически неадсорбируемым относятся метанол, сероводород, метан, окись азота, формальдегид, окись углерода, водород ( K от 70 до 2) [15].

Для плохо адсорбируемых и неад-сорбируемых микропримесей применяются катализаторы (или специальные адсорбенты). Основное же разделение по применению регенерируемых и нереге-нерируемых углей происходит между двумя первыми группами. Хорошо адсорбируемые микропримеси, по сравнению со средне адсорбируемыми, требуют намного меньшую массу угля и большую температуру регенерации, поэтому для них рекомендуется использовать нерегенерируемые адсорбенты. Однако в нештатных ситуациях при больших поступлениях хорошо адсорбируемых микропримесей нерегенерируе-мые угольные фильтры вырабатывают свой ресурс и должны быть заменены, тогда как использование регенерируемых фильтров позволяет восстанавливать их ёмкость. Поэтому вопрос массы угля в регенерируемых и нереге-нерируемых фильтрах решается, исходя из тех примесей, которые могут попасть в атмосферу из служебных систем и научной аппаратуры при их вероятной разгерметизации. Прежде всего, это положение относится к космическим станциям вне земной орбиты.

В общем случае адсорбционная система удаления вредных примесей должна состоять из нерегенерируемого угольного фильтра для удаления плохо регенерируемых микропримесей большой молекулярной массы, регенерируемого угольного фильтра и каталитического фильтра доочистки, устанавливаемого по потоку после угольных фильтров.

Поскольку система должна рабо- тать и при нештатных ситуациях, она должна иметь переменный цикл работы регенерируемых фильтров — номинальный (до десятков суток) и нештатные режимы (от нескольких суток до нескольких часов), а также переменный расход. Для того чтобы при переменном расходе не увеличивался проскок микропримесей, наиболее оптимальным при увеличении расхода является подключение резервных фильтров, т. е. такая система должна иметь в своем составе не менее двух регенерируемых фильтров.

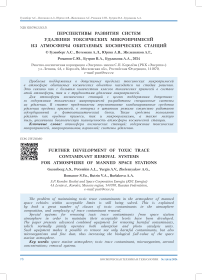

Средства РС МКС. Для удаления вредных микропримесей из атмосферы РС МКС используются адcорбционные средства удаления микропримесей (СБМП) с регенерируемыми угольными фильтрами, размещённые в СМ МКС. Схема средств представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема системы средств удаления вредных примесей [16]: 1 — вход воздуха из модуля в систему; 2 — фильтр предварительной очистки; 3 — вентилятор; 4 — фильтр нерегенерируемый; 5 — датчик расхода; 6 — блок микропримесей; 7, 8 — фильтры регенерируемые; 9, 10 — блоки вакуумных клапанов; 11, 12, 13 — аварийные вакуумные клапаны; 14 — каталитический фильтр; 15 — выход воздуха из системы в модуль; 16 — термокаталитический фильтр; 17 — воздух (часть потока); 18 — выброс вредных примесей в вакуум; 19 — безмоментный насадок; 20 — корпус орбитальной станции

Нерегенерируемый фильтр предварительной очистки содержит ~2,5 кг активированного угля, в котором удаляются микропримеси с молекулярной массой более 60. Далее воздух проходит через два регенерируемых параллельных фильтра, снабжённых нагревателями, содержащих в сумме ~5,6 кг активированного угля, в которых поглощаются остальные микропримеси.

После регенерируемых фильтров воздух проходит через каталитический фильтр, содержащий палладий на подложке, в котором окись углерода и водород окисляются при нормальной температуре. Затем основной поток воздуха возвращается в гермомодуль, а часть воздуха (~0,5 м3/ч) пропускается через термокаталитический фильтр для удаления метана и углеводородов при температуре 240-280 ° C, после этого фильтра воздух возвращается на вход микронагнетателя. Расход воздуха через СБМП составляет 20–25 м3/ч. При работе СБМП в штатном режиме регенерация проводится в забортный вакуум последовательно на обоих фильтрах около суток через каждые 20 сут при температуре 200 ° С.

В нештатной ситуации, например после устранения последствий пожара или утечки токсичных веществ, СБМП эксплуатируются в нештатных режимах с периодом адсорбции регенерируемыми фильтрами от нескольких часов до нескольких суток. В этом случае средства способны быстро очищать воздушную среду, восстанавливая свою эффективность после каждой регенерации. Так работали СБМП при выбросах вредных микропримесей в атмосферу на космических станциях «Мир» и МКС.

В управление СБМП введены специальные блокировки, предотвращающие перегрев угля и поступление воздуха на не остывший после регенерации уголь. Клапаны переключения каждого адсорбционного фильтра из режима очистки в режим регенерации собраны в виде отдельных блоков с ручным переключением (БВКФ). Вакуумные магистрали каждого фильтра трижды защищены от несанкционированного соединения с вакуумом — вакуумным клапаном в БВКФ, аварийным вакуумным клапаном на магистрали каждого фильтра и общим бортовым аварийным вакуумным клапаном. Потребляемая вентилятором мощность составляет 20 Вт, во время регенерации потребляемая системой мощность составляет 180 Вт [9].

СБМП эксплуатировались на станции «Мир» 11,5 лет (для трёх человек), а на МКС — уже 23 года, по настоящее время, и в основном поддерживали уровень микропримесей в атмосфере станций в допустимых пределах. На борту МКС за этот период проведены две замены фильтров системы [9].

При дальнейшей эксплуатации СБМП следует автоматизировать, заменив ручные блоки клапанов БВКФ автоматическими. Расход воздуха через термокаталитический фильтр следует увеличить до ~5 м3/ч, для чего фильтр необходимо модернизировать. Для удаления образующихся токсических микропримесей (окислов и других) после термокаталитического фильтра следует установить адсорбционно-каталитический фильтр доочистки.

Система АС МКС. В отличие от российского сегмента МКС, основной системой американского сегмента МКС является адсорбционная система удаления микропримесей TCCS ( Trace Contaminant Control System ) с нерегенерируемым угольным фильтром, установленная в модуле LAB ( Laboratory module ). Система TCCS предназначена для очистки атмосферы гермомодулей от выделений вредных микропримесей экипажем из пяти человек и газовыделений материалов оборудования массой 75 000 кг.

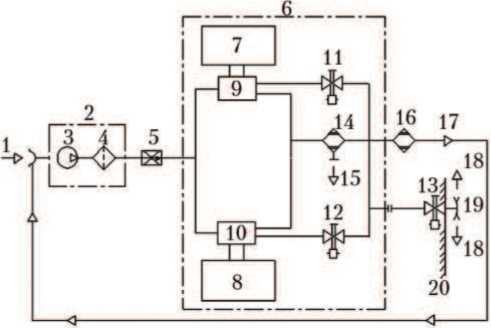

Схема системы представлена на рис. 2. TCCS включает в свой состав нереге-нерируемый фильтр CBA ( Charcoal Bed Assembly ) с ~22,7 кг активированного угля, обработанного фосфорной кислотой (для поглощения аммиака); термокаталитический фильтр СОА ( Catalytic Oxidizer Assembly , ~400 ° C на рабочем режиме, 538 ° C — на максимальном) с алюминиевой подложкой весом ~0,5 кг с нанесённым на неё палладием; фильтр доочистки SBA ( Sorbent Bed Assembly ) с ~1,4 кг гидроокиси лития (для удаления окислов после термокаталитического фильтра).

Высокотемпературный каталитический окислительный фильтр системы TCCS позволяет удалять летучие органические соединения с низким молекулярным весом, окись углерода, метан и водород.

Рис. 2. Структурная схема системы удаления вредных примесей TCCS [17]: 1 — вход воздуха из модуля в систему; 2 — нерегенерируемый фильтр очистки; 3 — микронагнетатель; 4 — датчик расхода; 5 — воздух (часть потока); 6 — термокаталитический фильтр; 7 — фильтр доочистки; 8 — выход воздуха из системы в модуль

Расход воздуха через угольный фильтр составляет 15,3 м3/ч, через термокаталитический фильтр и фильтр доочистки с гидроокисью лития — 4,6 м3/ч.

Энергопотребление микрокомпрессора — 50 Вт, электронагревателя СОА — 130 Вт.

Основной недостаток системы — TCСS является нерегенерационной системой, она не рассчитана на удаление примесей в нештатных ситуациях при разгерметизации штатного или научного оборудования с выбросом токсических микропримесей. Кроме того, недостаточная вибростойкость применённого в системе активированного угля привела к образованию пыли, увеличению сопротивления, падению расхода воздуха через систему и необходимости замены поглотительного фильтра до истечения ресурса.

Система эксплуатируется на МКС с 2009 г. При эксплуатации МКС в нештатных ситуациях, связанных с выбросом токсических микропримесей, американская система отключалась для сохранения её ресурса при штатной работе. Масса нерегенерируемого угольного фильтра американской системы почти в десять раз больше массы российских регенерируемых угольных фильтров [9].

Нерегенерируемая система удаления микропримесей из атмосферы космической станции не имеет дальнейшей перспективы. В настоящее время по заданию NASA разрабатывается система удаления токсических примесей с регенерируемыми поглотителями [18].

Каталитические системы

В настоящее время существуют три каталитических способа удаления микропримесей: термо- , плазмо- и фотоката-литический . Ниже рассмотрены принципы работы систем, основанных на этих способах.

Термокаталитическая система. Способ термокаталитического окисления вредных микропримесей с последующей сорбцией вторичных микропримесей позволяет проводить очистку от целого ряда вредных микропримесей, а также частично от микроорганизмов. Основную роль в этой системе играет термокатализатор, а адсорбенты служат для доочистки выходящего из него потока воздуха.

Наиболее активными металлическими катализаторами, обеспечивающими глубокое окисление, являются платина и палладий, которые более активны, чем катализаторы на основе окислов металлов. Высокой активностью обладают смешанные платино-палладиевые катализаторы, нанесённые на гопкалит. Последние, наряду с высокой каталитической активностью, отличаются повышенной устойчивостью к отравляющим неорганическим микропримесям. К наиболее трудноокисляемым классам микропримесей относятся предельные и ароматические углеводороды, затем идут простые и сложные эфиры, кетоны, кислоты, спирты, хлоросодержащие, азотосодержащие, серосодержащие соединения, непредельные углеводороды и альдегиды [7, 13, 14].

Основным недостатком термокаталитических систем являются высокая температура катализатора (~300 ° С и более) и значительное энергопотребление на постоянное поддержание температуры катализатора при полном расходе воздуха через него (в адсорбционной системе это только незначительная часть расхода воздуха). При этом также удаляются не все микропримеси — для полного удаления требуется температура ~1 000 ° С.

Уменьшение энергопотребления может быть частично достигнуто благодаря вторичному использованию тепла при создании термокаталитического аппарата, объединяющего каталитический фильтр и теплообменник-рекуператор [7, 19].

Плазмокаталитическая система. Эта система по составу аналогична термокаталитической, но вместо термокаталитического фильтра устанавливается плазмокаталитический фильтр, состоящий из двух агрегатов: плазмотрона и термокатализатора. Принцип работы плазмохимического агрегата (плазмотрона) в этом фильтре основан на воздействии на очищаемый воздушный поток высокоэнергетических частиц с определённым энергетическим спектром, вследствие чего происходит возбуждение молекул газов воздуха и микропримесей, образуется атомарный кислород, способствующий деструкции микропримесей. Кроме этого, образуется озон, позволяющий доокислить продукты деструкции микропримесей. Для окончательного удаления микропримесей и озона весь поток воздуха поступает в термокатализатор при температуре порядка 100 °С.

Для работы плазмотрона требуется тонкая очистка воздуха от аэрозолей. Кроме того, за один проход воздуха этот агрегат работает с проскоком до нескольких десятков процентов, что требует либо рециркуляции воздуха, либо увеличения расхода воздуха и, следовательно, увеличения нагрузки на термокаталитический фильтр, что ведёт к увеличению его массы. Одним из недостатков является также незначительный ресурс плазмотрона (не более 1 000 ч). При этом, поскольку происходит постепенное разрушение электродов, в выходящий поток воздуха попадают дополнительные микропримеси. Использование же безэлектродных газовых высокочастотных плазмотронов требует расхода газа. Также необходимо определение возможности возникновения электромагнитных помех при работе подобной системы на космической станции (особенно в случае высокочастотных плазмотронов).

Фотокаталитическая система. Наиболее эффективным в настоящее время представляется фотокаталитический способ очистки атмосферы от вредных микропримесей и всех микроорганизмов.

В 2004–2007 гг. в США под руководством доктора Дж. Ходжсона были проведены исследования применимости фотокатализа на основе окисла титана TiO2 для очистки от органических микропримесей в воздухе. Дж. Ходжсон доказал эффективность фотокатализа при очистке воздуха практически от всех типов органических микропримесей на уровне миллиардных долей (×10–9), а также от вирусов, бактерий и других микроорганизмов. Однако при этом было выяснено, что в процессе фото-каталитических окислительных превращений некоторые вещества (например, этиловый спирт), прежде чем превратиться в воду и углекислый газ, становятся вредными промежуточными микропримесями, такими как ацетальдегид, формальдегид, уксусная кислота и др. [20].

Российским специалистам из Института органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН и Института катализа имени Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН, применив смешанный катализатор TiO 2 –ZnO, удалось снизить отравляющее воздействие на TiO 2 таких веществ, как сложные фенолы и стирол. Оказалось, что при облучении ZnO в присутствии паров воды и кислорода образуются активные формы кислорода — НО 2 -радикалы и перекись водорода Н 2 О 2 , не позволяющие блокировать активные центры TiO 2 [20, 21].

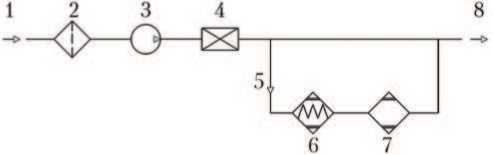

Окислительные фотокаталитические процессы протекают при комнатной температуре, что является их преимуществом. Простейший воздухоочиститель состоит из фотокаталитического элемента и источника ультрафиолетового (УФ) излучения (лампы или фотодиодов) — рис. 3. Необходимый расход очищаемого воздуха обеспечивается вентилятором. Воздух проходит через цилиндрическую стенку фотокаталити-ческого элемента с большим количеством фотокатализатора в объёме фильтра. При этом летучие органические микропримеси и микрофлора адсорбируются на поверхности и минерализируются под действием света от источника УФ-излучения, а очищенный воздух выходит в атмосферу объёма помещения.

Рис. 3. Принципиальная схема работы фотоката-литической системы [22]: 1 — лампа УФ диапазона А; 2 — фотокатализатор; 3 — пылевой фильтр; 4 — напорный вентилятор

В настоящее время подобные приборы выпускаются в качестве медицинской техники и применяются в целом ряде лечебных заведений.

Основными недостатками используемых бытовых фотокаталитических систем, изготавливающихся в виде плоских или цилиндрических пластин, являлись проскок микропримесей до 90% за один проход воздуха через систему, и, соответственно, расход воздуха через неё — до 200 м3/ч и более. Вопрос значительного уменьшения проскока был решён созданием пористого фильтра с использованием стекла [21].

Инновационная технология этой очистки состоит в минерализации при комнатной температуре предварительно осаждённых на нанокристаллических окислах титана и цинка микрофлоры и летучих органических соединений под воздействием мягкого УФ-облучения диапазона А (320…405 нм). Отличается эта технология применением HEPA -фильтров со сниженным пневмосопротивлением, применением носителя фотокатализатора из пористого кварцевого стекла, позволяющих совместить механическую фильтрацию, адсорбцию на поверхности катализатора и собственно фотокатализ. Кроме этого предусматривается использование после фотокатализатора адсорбционного-каталитического фильтра, обеспечивающего предотвращение проскока вредных веществ при залповых выбросах. Носитель инертен к действию самого фотокатализатора, обеспечивает его хорошую адгезию, легко продуваем, имеет конструкционную прочность. При этом накопления органических загрязнителей на фотокатализаторе не происходит [20, 21].

В фотокаталитической системе имеется ряд нерешённых вопросов.

Прежде всего, остаётся не исследованным до конца вопрос о том, может ли система справиться с полным окислением микропримесей при быстрых увеличениях входных концентраций, что в космическом полёте может быть связано с аварийной разгерметизацией оборудования или возгоранием. При этом возможно появление на выходе из фотокатализатора недоокисленных веществ, особенно токсичных при содержании в них азота.

Также одним из важных вопросов является эффективность очистки воздуха за один проход, от которой зависит расход воздуха через средства удаления микропримесей, как указывалось выше.

Кроме этого, фотокатализатор необходимо обязательно защищать от мелкой пыли (менее 5 мкм) для сохранения эффективности освещения ультрафио- летовых источников.

В настоящее время исследуется также возможность использования обычного освещения фотокатализатора вместо ультрафиолетового, что должно упростить и удешевить использование фотокаталитической технологии, а также позволит нанести окислы титана и цинка на отдельные поверхности интерьера [23].

Для использования фотокаталитиче-ской технологии в космической системе необходимо экспериментально исследовать эффективность этой технологии при очистке искусственной многокомпонентной атмосферы, подобной атмосфере космической станции, содержащей большое количество токсичных газовых микропримесей и микроорганизмов. Целесообразно проведение медико-технических испытаний образца системы с человеком в герметичном макете в течение нескольких недель с медико-токсикологической оценкой результатов.

Перспективные средства удаления вредных микропримесей

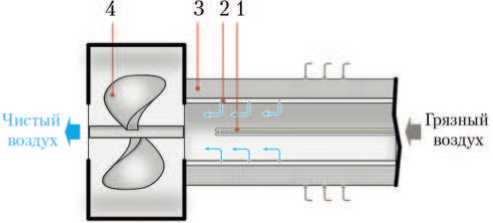

Перспективными средствами удаления вредных микропримесей из атмосферы для станций ближнего и дальнего космоса представляются комбинированные средства, в которых в штатном режиме совместно работают адсорбционный (на основе СБМП) и фото-каталитический блоки. При этом, при необходимости они могут работать раздельно. Схема таких перспективных средств удаления вредных микропримесей представлена на рис. 4.

В состав фотокаталитического блока средств удаления микропримесей входят:

-

• блок фильтров, состоящий из блока фильтров грубой и средней очистки, блока зарядки аэрозолей, блока гепофильтров тонкой и сверхтонкой очистки;

-

• фотокаталитические фильтры;

-

• УФ-излучатели (лампы или светодиоды);

-

• адсорбционно-каталитический фильтр доочистки.

В состав адсорбционного блока входят следующие агрегаты:

-

• блок из двух микронагнетателей с регулируемой производительностью

(общий для фотокаталитического и адсорбционного блоков средств удаления вредных микропримесей);

-

• два фильтра-патрона;

-

• блоки вакуумных клапанов (модернизированные автоматические);

-

• каталитический фильтр;

-

• аварийные клапаны.

В основном режиме фотокаталитиче-ский и адсорбционный блоки работают совместно. Они могут работать раздельно, когда необходимо остановить один из блоков на регламентные или ремонтные работы, а также в случае очистки атмосферы после пожара или разгерметизации оборудования с выбросом в атмосферу гермомодуля большого количества токсических примесей.

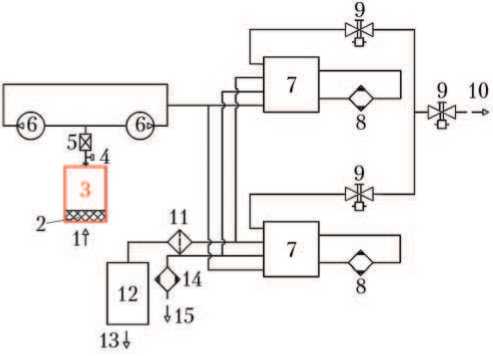

Рис. 4. Структурная схема перспективных средств удаления вредных примесей: 1 — подача воздуха из гермообъёма в систему; 2 — блок фильтров; 3 — фото-каталитический блок; 4 — заглушка; 5 — дроссель; 6 — микронагнетатель; 7 — блок клапанов; 8 — фильтры-патроны; 9 — аварийные клапаны; 10 — выброс микропримесей в вакуум; 11 — фильтр механический; 12 — насос вакуумный; 13 — откачка воздуха из фильтра-патрона в гермообъём; 14 — каталитический фильтр; 15 — выход воздуха в гермообъём (рисунок создан авторами)

Такие средства позволяют осуществлять обеззараживание воздуха (включая вирусы и грибы) и проводить глубокую очистку атмосферы от микропримесей и пыли (аэрозолей) до нанораз-мерных частиц. Все эти мероприятия должны значительно улучшить атмосферу космической станции, увеличив её биологическую полноценность.

На борту космической станции также должен быть установлен аварийный нерегенерируемый адсорбционно-каталитический блок очистки от токсических микропримесей с расходом более 60 м3/ч для быстрой очистки атмосферы при необходимости (для модуля объёмом

200 м3 время составит не более 9 ч без проскока и 12 ч — при проскоке 25%).

Предлагаемые перспективные средства удаления вредных примесей могут обеспечивать полёты и при повышенной радиации, так как подобное сочетание фотокаталитического и адсорбционного блоков позволит удалить дополнительные микропримеси, которые могут образоваться в этих условиях. Такие средства смогут обеспечить как перспективные орбитальные станции, например Российскую орбитальную станцию (РОС), так и пилотируемые полёты к Луне и другим планетам.

Выводы

-

1. В атмосфере обитаемых космических аппаратов находится большое количество микропримесей, а также аэрозолей и микроорганизмов, влияющих на здоровье экипажа. Техногенные источники выделения вредных примесей в атмосферу обитаемых космических станций являются основными и в несколько раз превышают выделения человека. Основной вклад микропримесей, определяющий качество воздушной среды на МКС, составляют окись углерода, метан, этанол, метанол, изопропанол, ацетон, фреон-218, силоксаны, ацетальдегид, аммиак. При эксплуатации станции «Мир» и МКС системы удаления вредных микропримесей, в основном, поддерживали уровни микропримесей в атмосфере станций в допустимых пределах.

-

2. Приведены методы расчёта для определения изменения содержания микропримесей в атмосфере гермомодулей космической станции и расхода воздуха через систему удаления микропримесей. Показано, что в условиях замкнутой атмосферы величина расхода воздуха через систему удаления микропримесей зависит от проскока микропримеси за один проход воздуха, при этом расход минимален при нулевом проскоке.

-

3. Рассмотрены схемы удаления вредных микропримесей из атмосферы обитаемых объёмов гермомодулей МКС российских СБМП с регенерируемыми угольными фильтрами и американской системы TCCS с нерегенерируемым угольным фильтром. Российские средства работают с начала эксплуатации

-

4. Рассмотрены основные используемые способы для удаления вредных микропримесей из атмосферы обитаемых объёмов гермомодулей космических станций — адсорбционный и каталитический. Показаны преимущества фото-каталитического способа, при использовании которого осуществляется очистка атмосферы от микропримесей, микроорганизмов и мелкой пыли (аэрозолей).

-

5. В качестве перспективных для обитаемых космических станций предложены комбинированные средства, в которых в штатном режиме совместно работают адсорбционный (на основе российских СБМП) и фотокаталитиче-ский блоки. При этом они могут работать раздельно при ремонтных работах или в нештатных ситуациях. Такие средства позволят осуществлять обеззараживание воздуха (включая вирусы и грибы) и проводить глубокую очистку атмосферы от микропримесей и пыли (аэрозолей) до наноразмерных частиц. Всё это должно значительно улучшить атмосферу космической станции, увеличив её биологическую полноценность.

-

6. Для использования фотоката-литической технологии в космической системе необходимо экспериментально исследовать эффективность этой технологии в условиях, близких к космическим, для чего целесообразно проведение медико-технических испытаний образца системы с человеком в герметичном макете в течение нескольких недель с медико-токсикологической оценкой результатов.

МКС при штатных и нештатных ситуациях. Американскую систему при нештатных выбросах вредных микропримесей отключали для сохранения ресурса. Нерегенерируемая система в качестве основной не имеет дальнейшей перспективы. По заданию NASA разрабатывается система удаления вредных микропримесей с регенерируемыми поглотителями.

Эти средства смогут обеспечить как дальнейшие орбитальные полёты (станцию РОС), так и пилотируемые полёты к Луне и другим планетам.

Список литературы Перспективы развития систем удаления токсических микропримесей из атмосферы обитаемых космических станций

- Мухамедиева Л.Н. Закономерности формирования и гигиеническое регламентирование многокомпонентного загрязнения воздушной среды пилотируемых орбитальных станций. Дис. доктора медицинских наук. М.: ГНЦ РФ - ИМБП РАН, 2003. 239 с. EDN: QEQQMP

- ГОСТ Р 50804-95. Среда обитания космонавта в пилотируемом космическом аппарате. Общие медикотехнические требования. М.: Госстандарт России, 1995. 118 с.

- Романов С.Ю., Мухамедиева Л.Н., Аксель-Рубинштейн В.З., Микос К.Н., Никитин Е.Н., Гузенберг А.С. Динамика характерных загрязнений воздушной среды орбитального комплекса "Мир" // Материалы XII конференции по космической биологии и авиакосмической медицине. М.: [б. и.], 2002. С. 241-242.

- Гузенберг А. С., Железняков А.Г., Романов С.Ю., Юргин А.В., Телегин А.А., Бурлакова А.А., Рябкин А.М. Попадание токсичных веществ в атмосферу пилотируемых космических объектов в нештатных ситуациях // Пилотируемые полёты в космос. 2022. № 2(43) С. 83-104. EDN: CALPDQ

- Гузенберг А. С., Железняков А.Г., Телегин А.А., Юргин А.В. Исследование очистки атмосферы РС МКС при разгерметизации оборудования с токсичным компонентом // Космическая техника и технологии. № 4(23). 2018. C. 81-87. EDN: YUJJML