Перспективы развития солнечной энергетики в России

Автор: Кирюхин Ярослав Артурович, Макеев Андрей Николаевич

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 6 т.9, 2023 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время вопросу использования возобновляемых источников энергии уделяется большое внимание. Связано это с тем, что они могут стать решением возникающих проблем, обусловливающих глобальное изменение климата и истощение ископаемых природных ресурсов. Целью работы является анализ технических решений солнечных станций и вопрос их использования на территории России. Рассмотрены основные виды солнечных станций, особенности их эксплуатации, обозначены достоинства и недостатки различных систем. Установлено, что из всех видов возобновляемых источников энергии солнечная энергетика является самой быстроразвивающейся. Использование солнечной энергии идет по пути двух основных направлений: получение тепловой и электрической энергии. При этом солнечная электроэнергетика является наиболее активным и перспективным направлением многочисленных научных исследований в масштабе уже реализованных проектов. Установлено, что территория России обладает определенными географическими зонами с большим потенциалом развития солнечных электрических станций, которые позволят преобразовать падающее излучение непосредственно в электрическую энергию. Подтверждением данного факта являются уже реализованные уникальные проекты, которые располагаются в этих зонах.

Возобновляемая энергетика, солнечная энергетика, фотоэлектрические преобразователи, солнечные системы

Короткий адрес: https://sciup.org/14127782

IDR: 14127782 | УДК: 620.92, | DOI: 10.33619/2414-2948/91/49

Текст научной статьи Перспективы развития солнечной энергетики в России

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 620.92; 621.311.243

Из всех видов возобновляемых источников энергии солнечная энергетика является самой быстроразвивающейся. Данная отрасль отличается самыми высокими темпами роста, значительными инвестициями и программами развития со стороны различных государств. Энергия, излучаемая поверхностью Солнца, разогретой почти до 6000 К за счет реакций ядерного синтеза превращения водорода в гелий, составляет около 3,8x1020 MBт. Из указанного значения только 1,87х1014 кВт захватывается Землей. Тем не менее, такой объем падающего излучения при его полном использовании за полчаса способен закрыть годовую потребность человечества в энергии. И хотя большая часть энергии Солнца не достигает поверхности Земли из-за атмосферного поглощения, дифракции и рассеяния, развитие солнечной энергетики представляется как высокопотенциальный и долгосрочный вариант энергоснабжения [4].

Использование энергии Солнца идет по пути ее преобразования в тепловую энергию и электрическую. В каждом из этих вариантов поглощение падающего излучения может происходить или непосредственно приемником, или через концентратор. Стоит также отметить, что солнечным электрическим станциям (СЭС) присущ распределенный характер, заключающийся в обеспечении потребителей теплом и электрической энергией вблизи их расположения без создания дорогой инфраструктуры по ее доставке и выработке.

Согласно многочисленным информационным источникам, установленная мощность фотоэлектрических технологий во всем мире с 2010 г по 2020 г увеличилась с 40334 МВт до 709674 МВт, в то время как установленная мощность тепловых солнечных станций увеличилась с 1266 МВт до 6479 МВт [2]. Таким образом, в настоящее время развитие фотоэлектрических станций является наиболее активным и является перспективным направлением исследований.

Использование солнечной энергии для получения тепла

Данный вид установок предназначен для утилизации теплоты, поступающей от Солнца, при помощи солнечных коллекторов. Это устройства, в которых идет поглощение падающего солнечного излучения специальными теплоприемными элементами с последующей передачей полученной тепловой энергии циркулирующему через них теплоносителю. В глобальных проектах солнечное излучение может быть сконцентрировано для получения более высоких температур нагреваемого теплоносителя, который может использоваться в дальнейшем для отопительных целей или даже для выработки электроэнергии. В настоящее время существуют многообразные виды СЭС, работающие по данному принципу, и различающиеся по своей конструкции.

Наиболее распространенной теплоэлектрической технологией является станция, использующая параболические зеркала (Рисунок 1) для концентрации излучения на приемной трубке — солнечном коллекторе, в котором находится теплоноситель в виде масла или воды. Рабочее тело затем вскипает и, полученный таким образом, пар вращает турбину для производства электроэнергии. Данная система обычно ориентирована по оси север-юг и в течение дня зеркала автоматически поворачиваются по направлению движения Солнца. В настоящее время эта технология наиболее развита и ее оптимальные мощности составляют 150-200 МВт [3].

б

а

Рисунок 1. Схема СЭС с параболическими зеркалами [1]: а – схема установки; б – внешний вид системы;1 – зеркало; 2 – трубка приемник; 3 – теплоноситель

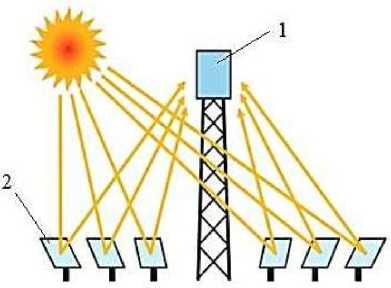

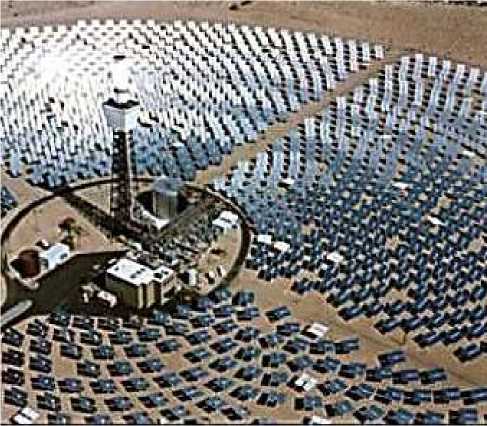

Существуют башенные СЭС, которые состоят из гелиостатов, расположенных на земле, башни и приемника, расположенного на ее вершине (Рисунок 2). Гелиостаты могут вращаться с востока на запад и с севера на юг для слежения за Солнцем и необходимы для улавливания солнечного излучения и его перенаправления на приемник. Первая такая станция была построена в Испании в провинции Севилья в 2007 году и носит название «PS10» [3].

б

Рисунок 2 – Схема башенной СЭС [1]: а – схема установки; б – внешний вид системы; 1 – приемник; 2 – поле гелиостатов

а

Существуют СЭС, использующие двигатель Стирлинга, который располагается в фокусе параболического тарельчатого концентратора (Рисунок 3). В таких системах сконцентрированное солнечное излучение нагревает газовую камеру теплоприемника, соединенную с поршнем и приводным валом. В процессе работы двигателя приводной вал приводит в действие генератор, который вырабатывает электрическую энергию для сети. Параболический тарельчатый концентратор обычно способен отслеживать положение Солнца для использования максимального потенциала падающего излучения. Такие системы характеризуется высокой тепловой и механической эффективностью, обладают длительным сроком эксплуатации и низкими затратами на техническое обслуживание. Особенно выгодно их использование в удаленных регионах, где отсутствует доступ к централизованной системе энергоснабжения [5].

а

б

Рисунок 3. Схема СЭС с двигателем Стирлинга [1]: а – схема установки; б – внешний вид; 1 – приемник (двигатель Стирлинга); 2 – параболический тарельчатый концентратор

Использование солнечной энергии для получения электрической энергии

Второй вид солнечных установок преобразует электромагнитное излучение непосредственно в электрическую энергию с помощью различных фотоэлементов. Улавливаемый световой поток становится источником постоянного тока за счет фотоэффекта в солнечных элементах, который затем с помощью инвертора преобразуется в переменный ток с параметрами, характерными для рассматриваемой электрической сети или нагрузки [3].

Для успешной работы такой солнечной электрической станции необходим достаточный приток энергии, поступающей от Солнца. Этот поток электромагнитного излучения, в зависимости от широты, определяется углом наклона солнечных лучей и увеличивается к экватору. Например, если сравнить годовой поток солнечной энергии на единицу площади в экваториальном (более 2000 кВт/м2) и арктическом поясах (около 5000 кВт/м2), получим четырехкратное различие. Еще один важный аспект — сезонные отличия в поступлениях солнечной энергии: в экваториальном и субэкваториальных поясах сезонные колебания составляет менее 20%; на широтах от 40-500 отличие в потоках излучения зимой и летом наблюдается в 6-8 раз; на широте 600 — приблизительно в 15 раз. Следует отметить, что в сезон лета приток солнечной энергии в умеренном и субарктическом поясах не уступают экваториальному и тропическому, но в зимнее время — практически отсутствует. Фактически, количество доступной солнечной энергии может отклоняться в связи с локальными климатическими факторами, но в целом широта будет являться определяющим фактором [6].

Результаты и обсуждение

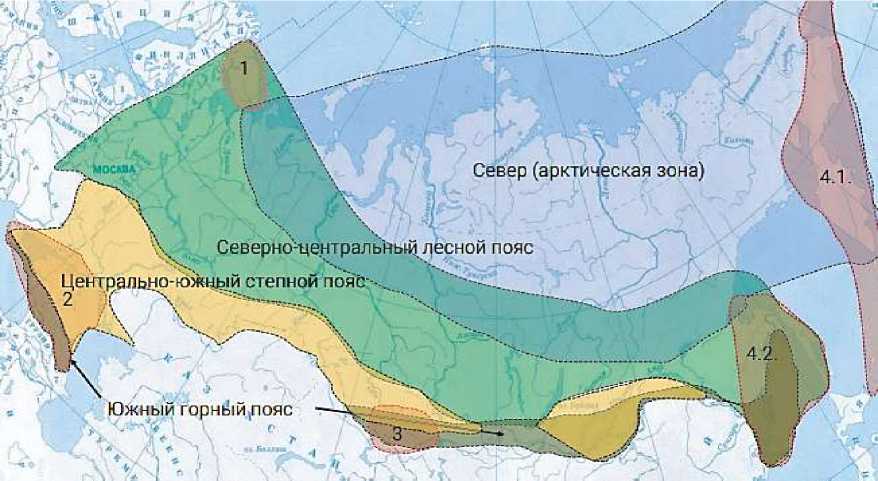

Основываясь на схеме рисунка 4, представленной в работе [6], можно сделать вывод о том, что солнечную энергетику целесообразнее всего развивать в Центрально-южном степенном поясе и Южном горном поясе. Особенно следует сфокусировать внимание на Южной области (Кавказ, Предкавказье, Крым), Алтайской области (горы и предгорья Алтая), Приморско-Сахалинской области (Приморский край, юг Хабаровского края, Сахалин) (Рисунок 4).

Рисунок 4. Схема районирования территории России с точки зрения предпосылок развития возобновляемой энергетики [8]: 1 – повышенный потенциал гидроэнергии, ветровой и приливной энергии; 2 – повышенный потенциал солнечной, ветровой, гидро-, геотермальной и биоэнергии; 3 – повышенный потенциал солнечной, ветровой и биоэнергии; 4.1 – повышенный потенциал геотермальной, приливной, гидро- и ветровой энергии; 4.2 – повышенный потенциал солнечной, ветровой, приливной и биоэнергии

Анализируя локацию построенных СЭС, можно заключить, что основная часть станций построена на юге европейской части России, Урала, Восточной Сибири и Дальнего Востока в зонах 2, 3 и 4.2. При этом, большинство реализованных крупных проектов принадлежит компании «Хевел» . В настоящее время завод «Хевел» является крупнейшим производителем продукции в области солнечной энергетики и ежегодно выпускает более 340 МВт солнечных модулей и ячеек. Данной компанией было реализовано более 100 проектов общей мощностью более 1 ГВт.

Среди наиболее интересных проектов следует отметить: Кош-Агачинсую солнечную электростанцию, которая была введена в эксплуатацию в 2015 году и характеризуется мощностью около 5 МВт; самую крупную СЭС компании «Хевел», которая расположена в Оренбурге, обладает мощностью 30 МВт и занимает площадь 80 га; Фунтовскую солнечную электростанция в Астраханской области, которая была введена в эксплуатацию в конце 2018 года и в настоящее время является крупнейшей в России, — после пуска второй очереди ее суммарная мощность достигла 75 МВт. На данной электростанции установлено более 200 тысяч солнечных модулей с КПД более 22%. Усть-Косинскую солнечную электростанцию на 40 МВт, вторую по мощности солнечную электростанцию в Сибири, которая была введена в эксплуатацию в конце 2019 года, обладает особенными высокоэффективными солнечными модулями, позволяющими снизить стоимость суммарных затрат, а также повысить КПД станции.

Интересный проект компании «Хевел» был воплощен компанией в декабре 2019 года. Это Нижнебурейская СЭС с плавучими фотоэлектрическими модулями на территории бассейна ГЭС. Интеграция работы СЭС с ГЭС — первый подобный опыт для России. Данное решение позволяет обеспечить собственные нужды станции и, тем самым, увеличить полезный отпуск электроэнергии в сеть. Особенность конструкции применяемых понтонных модулей СЭС заключается в коротких сроках ее монтажа. Такая СЭС может быть демонтирована практически в любое время, а также перемещена в любую другую точку. Сообщается, что в проекте использовано 140 фотоэлектрических модулей, смонтированных в 10 рядах по 14 модулей в каждом, с площадью плавучей СЭС — 474 м2.

Список литературы Перспективы развития солнечной энергетики в России

- Farzaneh A. et al. Aluminium alloys in solar power - Benefits and Limitations. 2013.

- Maka A. O. M., Alabid J. M. Solar energy technology and its roles in sustainable development // Clean Energy. 2022. V. 6. №3. P. 476-483.

- Sharma, Subhash & Dubey, Dr. (2023). Role of Green Energy in Modern Era.International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology, 11, 175-187.

- Kumar V., Shrivastava R. L., Untawale S. P. Solar energy: review of potential green & clean energy for coastal and offshore applications // Aquatic Procedia. 2015. V. 4. P. 473-480.

- Tian Y., Zhao C. Y. A review of solar collectors and thermal energy storage in solar thermal applications // Applied energy. 2013. V. 104. P. 538-553.

- Дегтярев К. С. Географические основы возобновляемой энергетики //Окружающая среда и энерговедение. 2021. №3. С. 25-42.

- Дегтярев К., Соловьев Д. Проблемы и перспективы развития возобновляемой энергетики России в новых условиях // Энергетическая политика. 2022. №6 (172). С. 55-69.