Перспективы снижения негативного воздействия карьерного автомобильного транспорта на окружающую среду

Автор: Шешко Ольга Евгеньевна

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Статья в выпуске: 4, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье приводится обоснование возможности снижения негативного воздействия карьерного автомобильного транспорта на окружающую среду при применении большегрузных автосамосвалов нового поколения и дизель троллейвозов.

Глубокие карьеры, самосвалы большой грузоподъѐмности, выбросы вредных веществ, дизель троллейвозы

Короткий адрес: https://sciup.org/140215498

IDR: 140215498 | УДК: 629.113.004.42

Текст научной статьи Перспективы снижения негативного воздействия карьерного автомобильного транспорта на окружающую среду

Глубокие карьеры отличаются значительными объемами перемещаемой горной массы, а также спецификой горнотехнических условий. За последние десятилетия значительно хуже стали условия эксплуатации технологического автотранспорта из-за увеличения глубины карьеров. Опыт показывает, что на 100 м понижения горных работ себестоимость транспортирования возрастает в 1,4 - 1,5 раза, что требует поиска возможностей уменьшения удельных затрат на транспортирование горной массы. Особенно резко ухудшилась на этих карьерах экологическая ситуация. Эксплуатация мощных автосамосвалов с дизельными двигателями в реальных условиях сопровождается выбросами в атмосферу не только нетоксичных газов (азот, двуокиси углерода и др.), но и большого количества токсичных веществ: окиси углерода – 0,01 - 0,5 % от объёма выброса, окислов азота – 0,002 - 0,5 %, углеводородов – 0,009 - 0,5 %, альдегидов – 0,001 - 0,009 % и сажи 0,1 % [1,3]. Эти значения варьируются в зависимости от типа двигателя, его мощности и степени износа, характеристики топлива, типа дорог и параметров трассы.

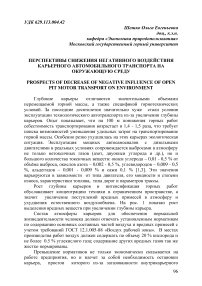

Рост глубины карьеров и интенсификация горных работ обуславливает концентрацию техники в ограниченном пространстве, а значит увеличение поступлений вредных примесей в атмосферу и ухудшения естественного воздухообмена. На рис. 1 показан рост выделения вредных веществ при увеличении глубины карьера.

Состав атмосферы карьеров для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека должен отвечать установленным нормативам по содержанию основных составных частей воздуха и вредных примесей с учетом требований ГОСТ 12.1.005-88 «Воздух рабочей зоны». В местах производства работ воздух должен содержать по объему 20 % кислорода и не более 0.5 % углекислого газа; содержание других вредных газов так же жестко нормированы.

Превышение нормативов не только экономически сказывается на работе предприятия, но и влечет за собой необходимость остановки карьера, простои которого из-за загазованности внутрикарьерного пространства при неблагоприятных метеорологических условиях составляют 1000 и более часов в год [2].

Рис.1 Зависимость концентрации вредных веществ в рабочей зоне карьера с увеличением его глубины.

К тому же, выхлопы отработавших газов ухудшают видимость на трассе, что также ведет к тому, что работа оборудования частично или полностью приостанавливается. Это вызывает потери в производительности и, как следствие, экономический ущерб. Простои автомобилей грузоподъемностью 130 т оцениваются в 60 - 80 USD/ч. [2,4]

Вместе с тем автотранспорту в настоящее время трудно противопоставить экономически обоснованную альтернативу. Конечно, на глубоких карьерах назрела, экологически и экономически обоснована острая необходимость в реконструкции систем технологического транспорта с использованием современной транспортной техники, в том числе средств крутонаклонного конвейерного подъема горной массы. Но это требует времени и определенные технологические предпосылки.

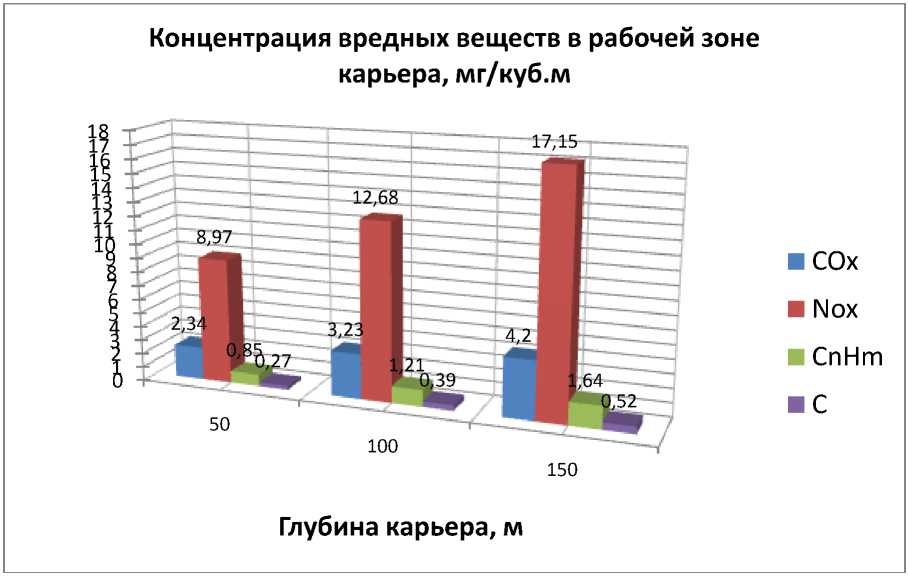

Одним из вариантов улучшения экологической ситуации на карьере является применение автосамосвалов нового поколения и увеличенной грузоподъёмности. Расчеты выбросов вредных веществ (COx , NOx) усредненного глубокого рудного карьера глубиной 500м при грузообороте по горной массе ≈ 40 млн.т для автосамосвалов грузоподъёмностью 130 т (необходимое число автосамосвалов 65), 180 т (соответственно 60 автосамосвалов) и 220 т (57 автосамосвалов) тонн показали, что, несмотря на некоторое увеличение удельных значений выбросов вредных веществ большегрузными автосамосваломи, снижение числа машин и количества рейсов позволяет улучшить экологию рабочей зоны (рис. 2).

Зависимость концентрации вредных веществ от грузоподъёмностиавтосамосвалов

Грузопоъёмность работающих машин 1-220т. 2-180т, 3- 130т 1ряд- СОх, 2 ряд-ПДК СОх, Зряд-NOx, 4ряд- ПДК NOx

Ряд1 Ряд2 Ряд3 Ряд4

Рис. 2. Зависимость концентрации вредных веществ от грузоподъёмности автосамосвалов.

Конечно, это улучшение ситуации незначительное, расчеты показали, что при работе автосамосвалов БелАЗ-7513 (130 т) отношение суммы концентрации вредных веществ к их предельно допустимому значению составляло

i

ПДК i

=0,637 , то есть экологическая ситуация на карьере

близка к критической, если считать, что на долю транспорта приходится ≈60% всех выбросов вредных веществ. При замене автосамосвалов на БелАЗ-7530 грузоподъемностью 220 т указанное соотношение составит С

£ ПД'к =0,454. Так как срок службы автосамосвалов 7-9 лет такая замена не приводит к большим затратам [2].

Значительно улучшить состояние воздушной среды карьера можно добиться применением комбинированных самосвалов (дизель -троллейвозов): самосвалов, работающих на дизельном топливе в нижней зоне карьера глубиной ~ 50-60 м, а далее, в основном на подъём, — от контактного провода, то есть на электрической энергии. Таким образом, выхлопы вредных веществ будут на уровне 50-60м (рис.1), а выбросы пыли на том же уровне. Как показали расчеты, отношение суммы концентрации вредных веществ к их предельно допустимому значению С составляло У---i— =0,233.

ПДК i

Применение дизель троллейвозов целесообразно и с точки зрения рационального использования энергии. Удельные затраты энергии при автомобильном транспорте, считая средние значения удельного расхода дизельного топлива равными qт = 125 г/ткм, теплоту сгорания 1 кг дизельного топлива Qд . т . = 42 кДж [2], а величину среднего подъема трассы, i= 80 ^ будут составлять (МДж/тм) — еа . т . = qT Q д . т . /Нп = 65,6 кДж/тм ~ 0.066.

При этом показатель использования тепловой энергии дизельного топлива составит— П э.т. = ет / еа . т . • 100 = 15 %. С учётом всех вспомогательных работ, как указывают некоторые источники, эта величина не превышает 7,5 % [6].

В настоящее время в мире работают более 120 единиц дизель -троллейвозов.

Идея создания дизель-троллейвоза появилась еще в прошлое столетие. Первые испытания грузового троллейбуса прошли еще в 1902 г, бурное строительство грузовых троллейбусов началось в 1930-х годах.

Но всегда стояла задача создания такого транспортного средства, которое было бы оснащенные двумя системами привода — от электродвигателя и от двигателя внутреннего сгорания. В этой связи успешными оказались грузовые троллейбусы, созданные на Сокольническом вагоноремонтном заводе (г. Москва), а затем и на других заводах страны.

Интенсивное развитие горной промышленности потребовало изыскания наиболее экономичных видов транспорта и для добывающих предприятий. В 1964 г. на Белорусском автозаводе был создан первый отечественный дизель - троллейвоз БелАЗ-Э524-792 грузоподъемностью 65т, который был укомплектован дизельным двигателем мощностью 500 л.с. и полуприцепом с задней разгрузкой для перевозки вскрышных скальных пород. В состав электрической трансмиссии вошли тяговые электродвигатели мощностью 200 кВт.

В 1966 г. дизель-троллейвоз проходил испытания на разрезе «Красногорский» в Кузбассе. В 1968 г. были изготовлены еще два таких дизель - троллейвоза. К данной проблеме на Белорусском автозаводе вернулись в 1986 г., и в начале 1987 г. были изготовлены два дизель -троллейвоза БелАЗ-75195 грузоподъемностью 110 т с электромеханической трансмиссией. Их эксплуатационные испытания проводили на Куржункульском руднике Соколовско-Сарбайского ГОКа. Расстояние транспортирования горной массы составило 2950 м, из них в троллейном (электрическом) режиме - 1650 м (450 м — на участке с уклоном 8-10 %, 1200 м — на горизонтальном участке). При этом расход дизельного топлива на перевозку горной массы сократился на 80 % на подъеме и на 55 % — на горизонтальном участке. Скорость движения дизель - троллейвоза на подъеме составила 23 км/ч в троллейном режиме и 13 км/ч — в дизельном. Значительно снизился выброс вредных веществ.

В целом результаты испытаний признали положительными, и было принято решение о создании дизель - троллейвоза. Однако эти планы не были осуществлены.

Сегодня при достижении некоторыми карьерами глубины 500м и увеличении длины участков подъема до 10-11 км, а также учитывая существующие цены на дизельное топливо, вновь остро встал вопрос создания дизель - троллейвозов.

Специалисты ОАО «Белорусский автомобильный завод» наметили работы в этом направлении: создание дизель-троллейвозов грузоподъемностью 136, 170, 220 или 320 т на базе самосвалов с электромеханической трансмиссией.

Это позволит увеличить производительность самосвала, снизить расход топлива, уменьшить вредные выбросы в атмосферу и в итоге — снизить затраты на транспортирование горной массы. Затраты на переоборудование одного автосамосвала в дизель-троллейвоз составляют примерно 10-15% от стоимости автосамосвала. [5]

Положительный опыт применения дизель-троллейвозов в США и ЮАР подтверждает перспективность этого направления работы.

В 1938-1962 гг. в Италии 20 грузовых автомобилей, оснащенных вспомогательной троллейной системой, успешно использовались для перевозки бетона, песка и оборудования при строительстве плотины.

1970-1977 гг. в США и Канаде автосамосвалы фирмы «Unit Rig» грузоподъемностью 123 т (около 25 единиц) и 1994-2001 гг. в США более 74 дизель-троллейвозов, в том числе 50 фирмы «Komatsu» , грузоподъемностью 190 т показали увеличение скорости движения по уклону 7% с 10 до22 км/ч, повышение производительности на 23% при одновременном снижении расхода топлива (на участках подъема трассы) на 87%.

В 1980-2001 гг. в ЮАР одновременно использовалось более 90 дизель - троллейвозов фирмы «Unit Rig» грузоподъемностью 154 т, а в 2002 г. работали 19 дизель-троллейвозов «Euclid» . Отмечается, что скорость транспортирования увеличилась с 12 до 22 км/ч, срок службы мотор-колес и дизельных двигателей увеличился на 16% и 20% соответственно; производительность транспорта возросла на 14-15%, коэффициент технической готовности составил более 90% [5].

Таким образом, увеличение грузоподъемности автосамосвалов и применение дизель - троллейвозов позволит значительно снизить нагрузку на окружающую среду в глубоких карьерах без кардинального изменения транспортной системы предприятия.

Издательство Академии горных наук, 1999. – 367 с.

In the article the substantiation of possibility of decrease of negative influence of open pit motor transport on environment is given when using heavy dump-body trucks of new generation and diesel-electric trucks

Список литературы Перспективы снижения негативного воздействия карьерного автомобильного транспорта на окружающую среду

- Астахов А.С., Малышев Ю.Н., Пучков Л.А., Харченко В.А. Экология: горное дело и природная среда: Учеб. для вузов. -М.: Издательство Академии горных наук, 1999. -367 с.

- Мариев П.Л., Кулешов А.А., Егоров А.Н., Зырянов И.В. Карьерный автотранспорт стран СНГ в ХХI веке. -СПб.: Наука, 2006. -387 с.

- Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных работ на основе удельных показателей. -Люберцы: ННЦ ГП ИГД им. А.А. Скочинского, 1999.

- Лель Ю.И «Методы расчета параметров устойчивой работы автотранспорта глубоких карьеров». Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук. -Екатеринбург, 1999.

- Тарасов П.И., Черепанов В.А. Троллей-автопоезда -транспорт для комбинированной разработки месторождений полезных ископаемых.//Горная промышленность, 2008. -№5 (81). -С. 72-78.

- Тангаев И.А. Энергоемкость процессов добычи и переработки полезных ископаемых. -М.: Недра, 1986. -286 с.