Перспективы топливно-энергетического комплекса России в новых экономических реалиях

Автор: Макаров А.А.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Энергетика. Механика

Статья в выпуске: 1-9 т.12, 2010 года.

Бесплатный доступ

Возможно, для каких то секторов российской экономики разразившийся мировой кризис окажется благотворно очистительным, но топливно энергетический комплекс пострадает от него не только в динамике, но и в качестве развития.

Топливно-энергетический комплекс, экономика, мировой кризис

Короткий адрес: https://sciup.org/148199249

IDR: 148199249 | УДК: 620.9:662.6

Текст научной статьи Перспективы топливно-энергетического комплекса России в новых экономических реалиях

рование ряда важных секторов ТЭК. Так, в электроэнергетике десятикратно сократился ввод новых мощностей, а износ оборудования достиг угрожающих размеров: половина электрических мощностей и до 60% теплосетей страны выработали свой парковый ресурс и нуждаются в замене, а 10 – 20% из них находятся в аварийном состоянии. Доля наиболее совершенных парогазовых установок у нас удручающе мала – всего 1,5%. Потери в тепловых сетях доходят до 30%, а в электрических достигают 15% при среднеевропейском уровне ~ 5%. Для замены выбывающих мощностей нужно ежегодно вводить 7-8 ГВт новых при фактических вводах около 1 ГВт.

Кризис усугубила также эйфория большинства уровней управления ТЭК (и экономики в целом) от беспрецедентного роста мировых цен на все виды топлива, создавшего иллюзию почти безграничных возможностей на обозримую перспективу. Результатом стало не только ослабление контроля над издержками в энергетике, но и огромные амбиции у государства и компаний по перспективам развития отраслей ТЭК. Печальный пример – “Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики”: двойное завышение заявленных вводов мощности электростанций против необходимых было ясно уже ко времени её утверждения правительством РФ (февраль 2008 г.), а с учётом кризиса основные параметры Схемы будут востребованы на 10 лет позже. Между тем, её принятие кратно подняло цены на строительство энергетических объектов и по ним заключены реальные контракты, нужда в значительной части которых отодвинута на годы.

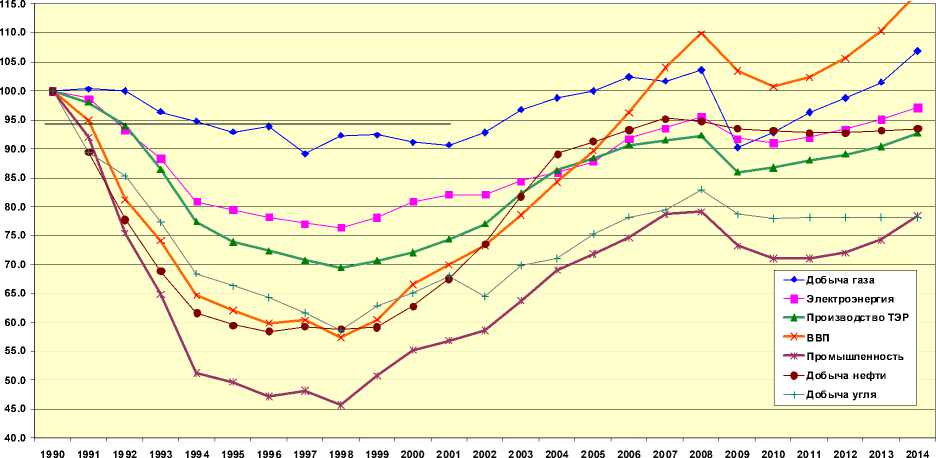

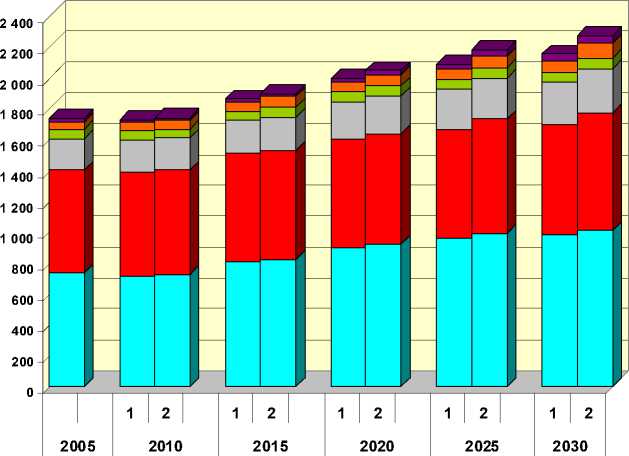

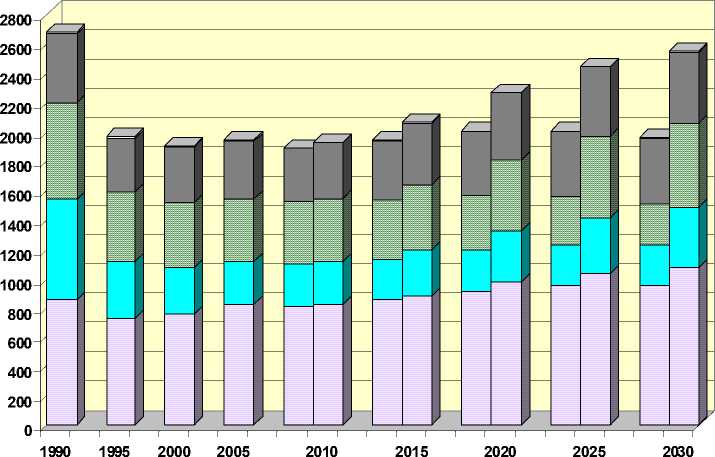

По нашим прогнозам преодоление кризиса с возвращением на уровни 2008 г. можно ожидать по ВВП около 2012 г., а в целом по промышленности, в добыче газа, угля и производства электроэнергии затянется до 2013-14 гг. (см. рис. 1).

Вероятно, менее других пострадает от кри-

Рис. 1. Динамика ВВП, промышленности и производства энергоресурсов России, в % к 1990 г.

зиса нефтяная отрасль, поскольку и при высоких ценах из неё таможенными пошлинами изымалась бьльшая часть сверхприбыли, а в ходе кризиса предоставленные налоговые льготы и снижение цен на расходные материалы вместе с девальвацией рубля сохранили приемлемую экономику нефтяных компаний. Тем не менее, большинство из них сократили инвестиционные программы и подготовку разведанных запасов, что, конечно же, осложнит выход из кризиса.

Намного хуже обстоят дела в газовой и угольной отраслях, где спад добычи из-за снижения внутреннего и внешнего спроса на 7-10% от уровня 2008 г. существенно отяжелён уменьшением цен топлива. Это неизбежно приведёт к сдвигам по времени и размерам основных инвестиционных проектов, масштабы которых ещё предстоит оценить.

Наибольший ущерб кризис нанесёт электроэнергетике России, хотя его прямым следствием стало смягчение угрозы дефицитов электроэнергии из-за снижения спроса по стране на 45% от уровня 2008 г. и намного больше в быстрорастущих регионах. Кризис совпал с децентрализацией управления отраслью и приватизацией большей части электростанций при тяжёлых инвестиционных обязательствах созданных частных энергогенерирующих компаний. Он многократно уменьшил капитализацию всех энергетических компаний, соответственно снизив их залоговые возможности привлечения кредитов, плата за которые в свою очередь утроилась. Вместе с сокращением спроса на электроэнергию это дезорганизовало инвестиционные процессы в отрасли и поставило под угрозу принятую схему завершения реформы с её идеоло- гией приоритета частных инвестиций. Замораживание многих начатых и отсрочка на годы большинства заявленных инвестпроектов грозит реальным сдерживанием посткризисного восстановления экономики страны.

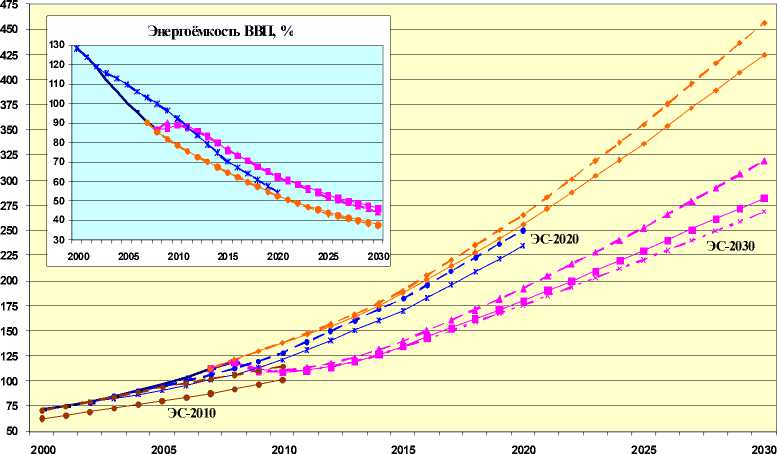

В 2007 г. на эйфории высоких мировых цен топлива была признана устаревшей действующая Энергетическая стратегия России на период до 2020 года (ЭС-20) и начата работа по её уточнению и пролонгации до 2030 г. Утверждённой правительством РФ в ноябре 2008 г. «Программе социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» соответствовали показанные на рис 2 высокие сценарии роста ВВП, а также производства, внутреннего потребления и экспорта энергоресурсов до 2030 г. В период до 2020 г. они превышали верхние границы прогнозов ЭС-20. По сегодняшним представлениям кризис отсрочил на 5-7 лет достижение этих результатов, уменьшив в 1,5 раза ожидаемый рост ВВП страны к 2030 г. и опустив его в период до 2020 г. к нижней границе прогнозов ЭС-20 (рис. 2). А его негативное воздействие на перспективы энергетики отнюдь не свелось к снижению энергопотребления из-за замедления экономического роста.

Дело в том, что кризис радикально уменьшил не только текущие значения, но и прогнозы мировых и ещё в большей мере российских цен топлива. Борясь с угрозами роста инфляции, социальной напряжённости и неплатежей потребителей за энергоносители, российские власти замедлили процесс выхода внутренних цен газа на равную эффективность с его (даже упавшими) экспортными ценами. Это существенно уменьшило как стимулы к энергосбережению и

Рис. 2. Динамика ВВП России, % к 1990 г.

использованию нетрадиционных возобновляемых источников энергии (т. е. к совершенствованию энергопотребления), так и экономически оправданные размеры хозяйственного освоения российских энергоресурсов. Главное же, резко сокращаются прогнозы выручки и, следовательно, инвестиционных возможностей российских энергетических компаний. Поскольку же они и до кризиса во многом были замыкающими поставщиками на мировых энергетических рынках, то есть подвергались повышенным рискам, естественной реакцией станет сокращение их инвестиционных программ.

Уточнённые сценарии развития ТЭК России

-

- газовое топливо

-

- жидкое топливо

-

- твердое топливо

-

- гидроэнергия

-

- атомная энергия

-

- прочие возобновляемые энергоресурсы

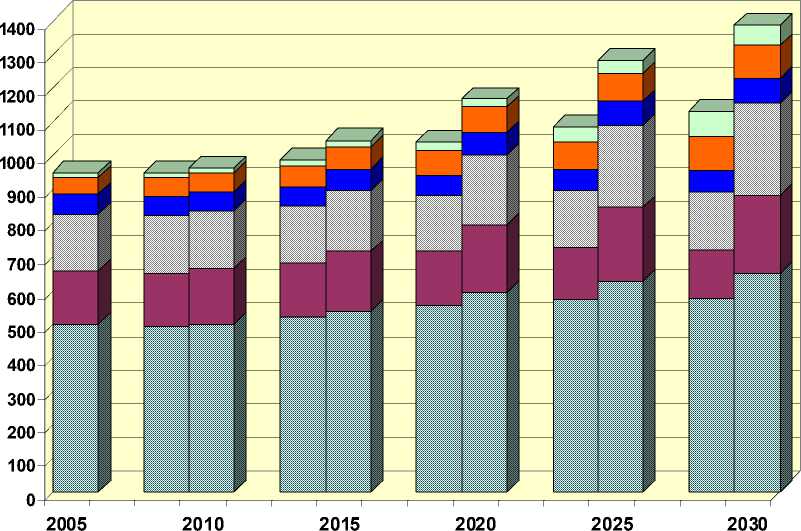

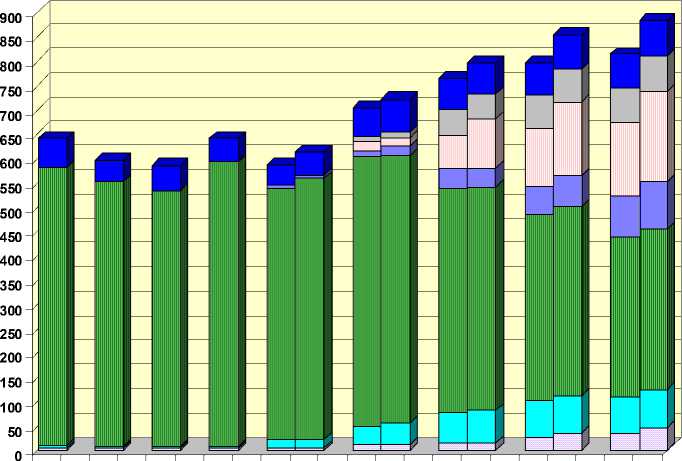

Рис. 3. Потребление первичных энергоресурсов, млн. т у. т.

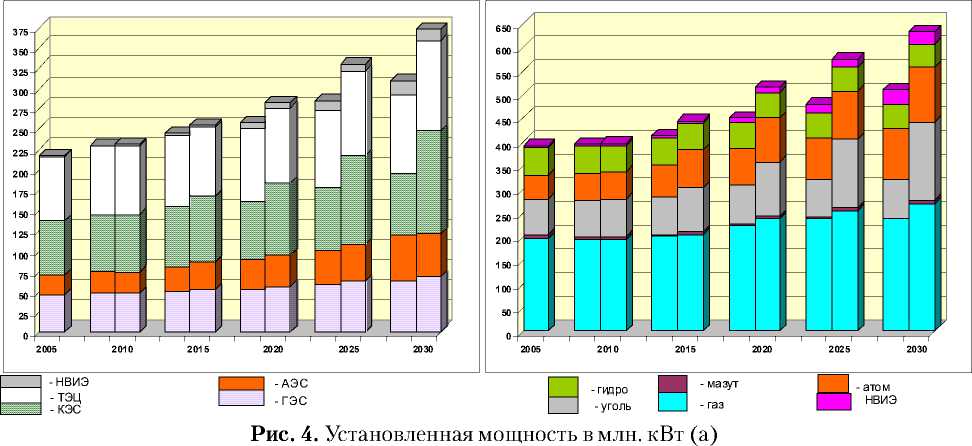

и потребление энергоресурсов в млн. т у. т. (б) электростанциями России

- газ

- нефть

- уголь

-

- гидроэнергия

-

- атомная энергия

- прочие возобновляемые энергоресурсы

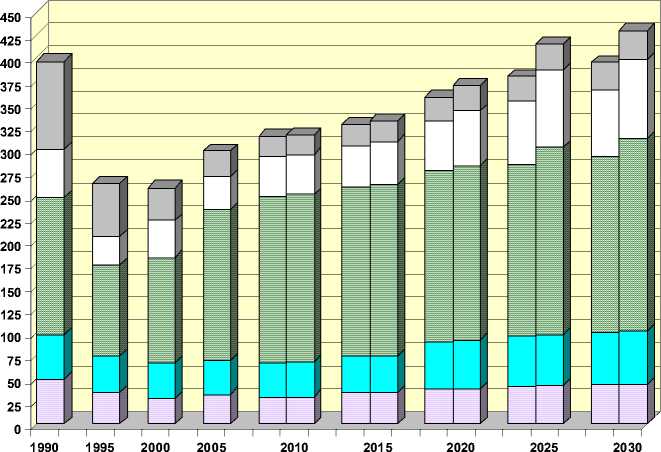

Рис. 5. Производство энергоресурсов в России, млн. т у. т.

исходят из восстановления с 2014-2015 гг. достаточно высоких темпов развития экономики с увеличением ВВП по сравнению с 2005 г. в 1,9-2 раза к 2020 г. и в 2,9-3,1 раза к 2030 г. Но кризис не просто замедлил, но и на 2-3 года повернул вспять снижение энергоёмкости ВВП (в 20002008 гг. она уменьшилась на одну треть), вернув её последующую динамику в середину диапазона прогнозов ЭС-20 (вставка на рис. 2).

Таким образом, экономика будет предъявлять повышенный спрос на энергоресурсы, потребление которых увеличится относительно 2005 г. на 15-20% к 2020 г. и 35-45% к 2030 г. При этом существенно замедлится перестройка структуры внутреннего спроса с газа на другие энергоресурсы, поскольку он по-прежнему будет самым дешёвым топливом, по меньшей мере, до 2011-2012 гг. Только затем доля природного газа в общем энергопотреблении страны станет уменьшаться до 51-51,5% к 2020 г. и 48-49% в 2030 г. (рис. 3).

Основным потребителем энергоресурсов в стране (41-42%) по-прежнему будут электростанции, выработка которых увеличится относительно 2005 г. на 34-42% к 2020 г. и в 1,7-1,9 раза к 2030 г. при повышении общей доли ГЭС, АЭС и возобновляемых источников с 32,3% в 2005 г. до 33-36% (рис. 4а) и уменьшении доли газа в расходе топлива с 67,9% в 2005 г. до 64-65% в 2030 г. (рис. 4б).

В целом же производство энергоресурсов в

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

- Штокман

- Ямал

- новые в Тюменской обл.

- Надым-Пуртазовский р-н

- Дальний Восток

- Восточная Сибирь

Рис. 6. Добыча газа, млрд. куб. м

- Восточная Сибирь

- Дальний Восток

- остальные

- Канско-Ачинский

- Кузбасс

Рис. 7. Добыча угля, млн. т стране увеличится с 2005 г. на 15-18% к 2020 г. и 25-30% к 2030 г. при существенном замещении нефти (с 38,5 до 33-33,5%) атомной энергией (рост с 2,8 до 3,5-4,2%), возобновляемыми ресурсами (с 1,2 до 1,7-2,4%) и углем (с 11,7 до 13%) – см. рис. 5.

Добыча нефти вырастет с достигнутых 480 млн. т до 500-505 млн. т к 2020 г. и 500-535 млн. т к 2030 г. в основном за счёт Восточной Сибири и

Дальнего Востока, но основной прирост производства энергоресурсов обеспечит добыча природного газа до 780-800 млрд. м3 к 2020 г. и 855885 млрд. м3 в 2030 г. в основном на Ямале и Штокмановском месторождении, а также в Восточной Сибири и Дальнего Востока (рис. 6). Предусматривается также опережающий рост добычи угля до 360-365 млн. т к 2020 г. и 420-425 млн. т в 2030 г. в основном в Кузнецком и Канс-

- нефть

- сжиженный газ

- сетевой газ

нефте продукты уголь, эл-энергия

Рис. 8. Экспорт энергоресурсов, млн. т у. т.

- метан

- СO2 твёрдые

- СO2 нефть

- СO 2 газ

Рис. 9. Выбросы парниковых газов по видам топлива ко-Ачинском бассейнах (рис. 7).

Это позволит увеличить экспорт топлива (относительно сниженного в кризис уровня 2010 г.) на 16-17% к 2020 г. с последующей стабилизацией или даже снижением (рис. 8) при замещении нефтяного экспорта (с 61,5% до 49-50%) природным газом по трубопроводам (рост с 34 до 3739,5%) и в сжиженном виде (до 3-4%).

В уточнённых прогнозах порождаемые ТЭК выбросы парниковых газов вплоть до 2030 г. будут ниже уровней 1990 г., а при проведении целенаправленной экологической политики могут даже стабилизироваться примерно на современном уровне – см. рис. 9.

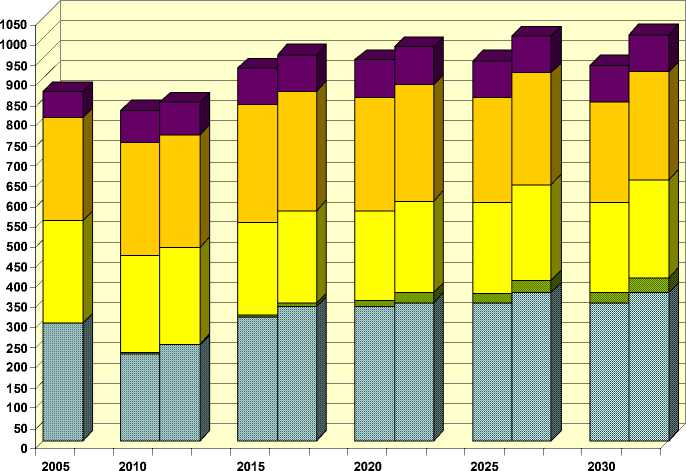

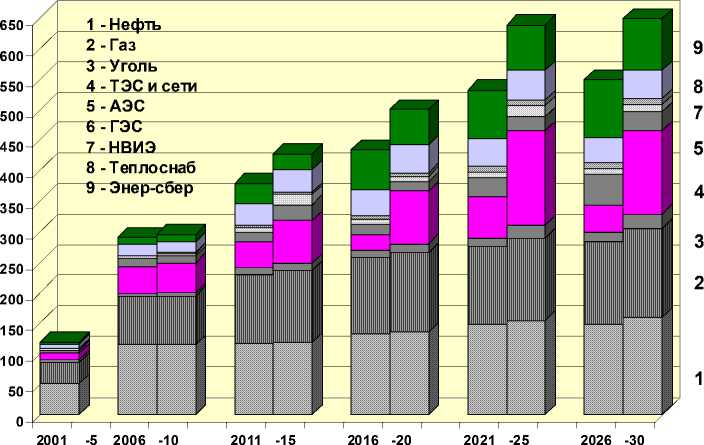

При этом капиталовложения в развитие энергетики составят в целом за период 3,5-3,7% от ВВП страны, сокращаясь с текущих 4-5% до 3% в 2026-30 гг. (рис. 10). Таким образом, глав-

Рис. 10. Капиталовложения в ТЭК, млрд. долл. (2007 г.)

ные социально-экономические параметры энергетики могут заметно улучшиться по сравнению с докризисными прогнозами.

Тем не менее, кризис существенно ухудшил перспективы российской энергетики не только её стагнацией в ближайшие 3-5 лет, но и снижением стимулов последующего развития. Замедление роста внутренних цен топлива, конечно, поддержит отечественных производителей, но будет сдерживать энергосбережение и перестройку структуры ТЭК с углеводородов на энергию будущего – атомную и возобновляемые энергоресурсы. Вместе со снижением эффективности освоения новых топливных баз это существенно уменьшит экспортный потенциал российского ТЭК, а вызванное кризисом замедление роста спроса на наших внешних рынках заставит отсрочить (или вообще отказаться) от многих заявленных экспортных проектов. Всё это ослабит геополитический потенциал российского ТЭК и грозит большими имиджевыми и экономическими потерями, особенно если своевременно не свернуть ряд амбициозных проектов, эффективность которых была спорной и до кризиса.

Задача разрабатываемой ныне Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2030 года – найти пути преодоления названных угроз.

PROSPECTS OF FUEL-ENERGETIC COMPLEX OF RUSSIA IN NEW ECONOMICAL REALITIES