Перспективы участия национальных объединений Москвы в процессе интеграции мигрантов

Автор: Дмитриева Татьяна Николаевна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Политические процессы и практики

Статья в выпуске: 8, 2015 года.

Бесплатный доступ

В условиях массового миграционного притока политика интеграции - наиболее органичная для Российской Федерации государственная политика в сфере этнокультурной организации общества. Национальные общественные объединения могут выступать в качестве проводников политики интеграции, их потенциал в этой сфере имеет определенные перспективы реализации.

Политика интеграции, адаптация мигрантов, национальные общественные объединения, адаптационные проекты, локальные сообщества

Короткий адрес: https://sciup.org/170168079

IDR: 170168079

Текст научной статьи Перспективы участия национальных объединений Москвы в процессе интеграции мигрантов

В сеобъемлющие процессы глобализации подвергают испытанию национальную идентичность многих государств. Страны, принимающие значительные миграционные потоки, поставлены перед необходимостью выработки гармоничной модели взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом.

Представляется, что применительно к этнополитике, призванной способствовать формированию российской модели взаимодействия этнокультурных групп в условиях массового миграционного притока, наиболее предпочтительным выглядит активно применяемое известными российскими исследователями Л.М. Дробижевой и В.И. Мукомелем понятие «политика интеграции». На протяжении столетий Россия принимала в свой состав иноэтничные и иноконфессиональные народы, выстраивала свою оригинальную модель сосуществования групповых идентичностей. В результате такого исторического опыта образовались реальные предпосылки для выстраивания гармоничной модели взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом в современных условиях.

В.И. Мукомель в качестве препятствий проведению политики интеграции выделяет «интеграционный потенциал принимающего сообщества, адаптивные возможности мигрантов, социальные практики взаимодействия принимающего населения и властей с мигрантами» [Мукомель 2013: 6]. Очевидно, что меры по снижению интеграционных рисков должны включать в себя мероприятия по уменьшению языковой и культурной дистанции между мигрантами и принимающим сообществом, а также по правовому просвещению иностранных граждан в целях побуждения последних к нахождению в правовом поле.

Ряд отечественных социологов полагают, что успех социокультурной адаптации и последующей интеграции иностранных граждан в российском обществе зависит о совокупности многих факторов, в т.ч. от наличия (или отсутствия) общественных организаций и объединений соотечественников (землячеств, национальнокультурных автономий, ассоциаций и т.п.), масштабов их деятельности [Иванова 2006: 133]. Образование национально-культурных общественных объединений явилось реакцией общества на вызовы реформ 90-х гг. прошлого века. Законом РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» всем этническим общностям, компактно проживающим вне своих национально-государственных образований или не имеющим своей государственности, было гарантировано право на культурно-национальную автономию, т.е. право на свободную реализацию своей культурной самобытности посредством создания национальных культурных центров, национальных обществ и землячеств. На современном этапе в условиях активной миграции, когда преодолены дезинтеграционные процессы в государстве и созданы предпосылки для формирова- ния общероссийского гражданского самосознания, актуализируется общественный запрос на использование внутриэтнической интеграции (консолидации) мигрантов для включения их в процесс интеграции с принимающим сообществом. Федеральным законом РФ от 4 ноября 2014 г. N 336-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 4 Федерального закона “О национально-культурной автономии”» расширен перечень видов деятельности национально-культурных объединений: национально-культурная автономия самоорганизуется в т.ч. и в целях «укрепления единства российской нации, гармонизации межэтнических отношений, содействия межрелигиозному диалогу, а также осуществления деятельности, направленной на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов». Таким образом, национально-культурным объединениям предоставляется возможность проявить себя в качестве проводников политики интеграции.

Рассмотрим реальное состояние указанных общественных образований в Москве, связанное со степенью влияния национально-культурных объединений на сообщества мигрантов, о представлении интересов которых они заявляют. По итогам исследования, посвященного интеграции мигрантов в г. Москве, Е.А. Варшавер и А.Л. Рочева формулируют тезис о том, что зачастую диаспоральные организации, будучи формализованными клубами элит, не представляют сообщества мигрантов, не вырабатывают институты коммуникации между мигрантами [Варшавер, Рочева 2014: 58]. В то же время объединения без образования юридического лица (землячества) зачастую обладают в среде мигрантов значительным авторитетом. Подобные аспекты характерны не только для московского мегаполиса, исследователи отмечают их во многих регионах России. Например, можно отметить проблемы структурирования и функционирования национально-культурных объединений субъектов РФ полиэтничного СКФО, среди которых этнополитолог М.А. Аствацатурова выделяет ограниченность ресурсов национально-культурных общественных объединений и недостаточность авторитета организаций среди этнической группы, которая зачастую ориентируется на альтернативных активистов, не регистрирующих свою деятельность официально [Аствацатурова 2013: 89].

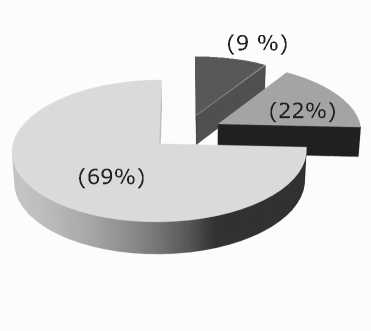

В ходе работы с национальными сообществами автором статьи проводился постоянный мониторинг диаспоральных организаций, в т.ч. и национально-культурных объединений, с которыми взаимодействует Управление Федеральной миграционной службы по городу Москве. Так, в 2014 г. Управление взаимодействовало с 87 организациями, из которых 67 – официально зарегистрированные. Исследование спектра указанных объединений проводилось в 2013–2014 гг. посредством проведения рабочих встреч с лидерами, оценки возможностей объединения по организации адаптационных мероприятий и мотивации представителей сообществ к участию в адаптационном процессе. По критерию степени участия в процессе адаптации и интеграции мигрантов официально зарегистрированные национальные объединения условно можно разделить на 3 группы.

-

1. Организации, которые приняли участие в реализации всего спектра адаптационной и интеграционной деятельности. Это и просвещение, и обучение мигрантов, и защита их прав. Примером указанных сообществ могут служить Межрегиональное общественное движение трудовых мигрантов Кыргызстана, Центр диаспор Афганистана, национально-культурная автономия азербайджанцев России «АзерРосс».

-

2. Организации, осуществляющие правовую поддержку мигрантов, оказывающие услуги по информационному и юридическому консультированию иностранных граждан. В деятельности этих объединений превалируют правозащитные функции. Тем не менее их роль в содействии адаптации иностранных граждан в части информирования о миграционном законодательстве очевидна. К указанной группе нами отнесены профсоюз трудящихся мигрантов, занятых в строительстве, жилищнокоммунальном хозяйстве и смежных отраслях, информационно-правовой центр «Миграция и закон», межрегиональное общественное объединение «Конгресс молдавских диаспор» и др.

-

3. Национально-культурные объединения, обеспечивающие решение вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной культуры.

Очевидно, что участие в процессе адаптации и интеграции мигрантов не является приоритетным направлением их деятельности.

Итоги мониторинга за период с 2013 по 2014 год представлены на рис 1.

Участие НКО в процессе адаптации и интеграции мигрантов Всего: 67 организаций

-

■ Полный спектр адаптационной деятельности

Правовое информирование, правозащитная деятельность

Адаптационная деятельность не осуществляется

Рисунок 1. Участие НКО в процессе адаптации и интеграции мигрантов

В ходе рабочих встреч с лидерами объединений автором была получена информация, что от 25 до 75% членов национальных объединений либо сообществ, интересы которых представляют эти объединения, составляют временно пребывающие либо постоянно проживающие иностранные граждане. И национально-культурные объединения 3-й группы – не исключение, об этом можно судить по поступающим от организаций обращениям в УФМС России по г. Москве в связи с урегулированием правового статуса иностранных граждан. Тезис о наличии ресурса национальнокультурных общественных объединений среди трудовых мигрантов и иммигрантов подтверждают выступления лидеров организаций, озабоченных решением проблем мигрантов, в ходе Ассамблеи национальных общественных организаций г. Москвы, проходившей 26 октября 2011 г. [Кульбачевская 2013: 116].

В 2013–2014 гг. Управление Федеральной миграционной службы по городу Москве содействовало реализации 2 проектов по организации изучения русского языка и культуры для мигрантов с участием национальных объединений.

В совместном проекте Русской православной церкви и Российского университета дружбы народов «Просвещение: языковая и культурная адаптация мигрантов» участие принимали члены общественного объединения «Центр диаспор Афганистана». И для мигрантов, и для объединения участие в проекте было бесплатным, занятия проводились 3 раза в неделю в будние дни, финансирование проекта осуществлялось за счет федерального гранта. Каких-либо существенных проблем в ходе этой работы не наблюдалось. Необходимо отметить, в Центре диаспор Афганистана курсы русского языка проводились факультативно и до осуществления данного проекта, объединение регулярно организует мероприятия по изучению русской культуры и гармонизации отношений членов диаспоры с принимающим сообществом.

Второй проект был реализован на базе учреждений департамента культуры (библиотек), которые предоставляли бесплатные помещения для проведения занятий, где национальные объединения организовывали группы учащихся и финансировали научно-методическое обеспечение курсов. Научно-методическое обе- спечение было предоставлено Московским институтом открытого образования. Наиболее активно участвовали в этой работе представители Межрегионального общественного движения трудовых мигрантов Кыргызстана. В ходе реализации данного проекта выявлен ряд проблем, таких как нестабильная посещаемость курсов, а также сложности с финансированием.

Сравнительный анализ указанных мероприятий показал, что эффективность работы национального объединения в процессе интеграции мигрантов зависит от нескольких факторов:

-

– от соединения формального и неформального лидерства в этническом сообществе в лице руководителя национального объединения;

-

– ориентированности лидера объединения на участие в процессе адаптации и интеграции мигрантов;

-

– наличия возможностей по финансированию адаптационных мероприятий;

-

– логистического аспекта мероприятий.

Вследствие нововведений в миграционном законодательстве с 1 января 2015 г. появилось существенное временное ограничение по проведению различных обучающих курсов для трудовых мигрантов на территории РФ. Для иностранцев из государств с визовым режимом въезда в РФ срок подготовки сократился до 2 месяцев, для мигрантов из государств с безвизовым режимом въезда – до 1 месяца, а с учетом существующих практик оформления документов – до 2 недель. Однако уровень и масштабы развития домиграционной подготовки в странах исхода мигрантов на сегодня не адекватны существующей интенсивности миграционных потоков. Сохраняется актуальность изучения русского языка и культуры для определенных категорий мигрантов, урегулировавших свой статус. К ним, например, можно отнести постоянно проживающих иностранных граждан, которые уже прошли уровень необходимой адаптации и готовы полноценно интегрироваться в принимающее сообщество, а также трудовых мигрантов, получивших разрешительные документы для осуществления трудовой деятельности и мотивированных к дальнейшему повышению своих компетенций.

Представляется, что национальные объединения могли бы содействовать процессу более глубокой адаптации по интеграционному сценарию. К образовательным, просветительским программам могут добавиться проекты по интеграции на уровне локальных сообществ мигрантов и местных жителей (совместные культурные мероприятия, мастер-классы, конкурсы и т.д.). Такие пилотные проекты реализовывали Е.А. Варшавер и А.Л. Рочева в московском районе «Капотня» и региональная общественная организация содействия укреплению мира «Международное ненасилие» в районе «Войковский». В рамках проекта ОО «Международное ненасилие» сотрудничала с Узбекской НКА г. Москвы и Региональным общественным движением трудовых мигрантов Кыргызстана.

Укрепление авторитета лидера объединения и, соответственно, расширение ресурса объединения, кроме личностных характеристик, в значительной степени зависит от его возможностей содействовать решению возникающих у мигрантов проблем в процессе взаимодействия с органами власти и правоохранительными органами. Расширению сферы влияния объединения среди мигрантов и вовлечению их в интеграционные процессы могло бы способствовать установление взаимодействия лидеров сообществ с органами власти на уровне управ и муниципалитетов г. Москвы. Представляется, что организация интеграционных мероприятий на уровне локальных сообществ может стать важной составляющей такого взаимодействия.

Остается актуальным вопрос внешнего финансирования этнических организаций для целей адаптации и интеграции мигрантов. Протекционизм со стороны государства по отношению к национально-культурным объединениям заложен в соответствующих законодательных актах, тем не менее организациям было бы полезно использовать возможности, предоставленные Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О некоммерческих организациях» в части осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности для достижения целей организации. Эта мера позволит не только осуществить финан- сирование интеграционных проектов, повысить уровень самопрезентации организации, но и установить более разветвленные коммуникации в диаспоральной среде.

Представляются целесообразными грантовая поддержка конструктивной деятельности национальных объединений в сфере интеграции мигрантов, а также регулярный мониторинг интеграционной инфраструктуры со стороны правительства Москвы.

Список литературы Перспективы участия национальных объединений Москвы в процессе интеграции мигрантов

- Аствацатурова М.А. 2013. Национально-культурное самоопределение в системе межэтнических и этноконфессиональных отношений. Общественные инициативы. -Гражданские инициативы в сфере этнической политики: возможности посредничества гражданских структур в деле предупреждения и урегулирования этнических конфликтов. М.: ИЭА РАН. С. 86-97

- Варшавер Е.А., Рочева А.Л. 2014. Сообщества мигрантов в Москве как среда интеграции: результаты этнографического исследования. -Мигранты, мигрантофобии и миграционная политика. М.: Academia. С. 50-81

- Иванова В.Ф. 2006. Государственное развитие и межэтнические взаимодействия в глобализирующемся мире. М.: Типография МИИТ. 177 с

- Кульбачевская О.В. 2013. Деятельность национально-культурных организаций в Москве. -Гражданские инициативы в сфере этнической политики: возможности посредничества гражданских структур в деле предупреждения и урегулирования этнических конфликтов. М.: ИЭА РАН. С. 114-124

- Мукомель В.И. 2013. Политика интеграции мигрантов в России: вызовы, потенциал, риски: рабочая тетрадь. М.: Спецкнига. 33 с